李新伟:中国史前玉器反映的宇宙观

凌家滩玉版,负八角星纹双猪首翅鸟、良渚文化玉琮、玉璧,红山文化勾云形器和大汶口、龙山文化牙璧是中国史前时代光彩夺目的重器。学者们对各器内涵的热烈讨论,展示出一幅引人入胜的思辩图卷。本文以对玉版的认识契机,从史前宇宙观出发,探讨了其他玉器的内涵,并进一步提出中国东部地区史前复杂社会之间社会上层交流网的存在。

一 文献所见先秦宇宙

先秦文献中记载宇宙观最丰富的当属《楚辞·天问》:“圜则九重,孰营度之?斡维焉系?天极焉加?八柱何当?东南何亏?九天之际,安放安属?隅隅多有,谁知其数?天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?地方九则,何以坟之?”透过这一连串提问,我们可以对当时流行的宇宙观——早期盖天说[1]有个大概的了解:天圆地方;天有多重,绕天极而转;天地间有维,柱相连。其他零星的记载很多,多是包含天圆地方观念的。《周礼·大司乐》有:“冬至日,于地上圜丘奏之,若乐六变,则天神皆降,可得而礼矣……夏至日,于泽中之方丘奏之,若乐八变,则地祗皆出,可得而礼矣。”《周礼·大宗伯》云:“以苍璧礼天,以黄琮礼地。”宋玉《大言赋》有:“方地为车,圆天为盖。”《吕氏春秋·圆道篇》有:“天道圆,地道方,圣王法之,所以立上下。”《大戴礼记·曾子天圆》记单居离问曾子曰:“天圆而地方者,诚有之乎?”《文子》云:“朴至大者无形状,道至大者无度量,故天圆而不中规,地方不中矩。”[2]有关维、柱的记载有《淮南子·天文训》:“昔者共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。”有的版本做“天维绝,地柱折”[3]。《淮南子·天文训》又云:“日冬至,日出东南维,入西南维……夏至,出东北维,入西北维。”可知有四维,方位在东南、西南、东北、西北。《淮南子·览冥训》云:“往古之时,四极废,九州裂……于是女娲练五色石以补苍天,断鳌足以立四极……”又可知巨龟之足可以为天地间的维、柱。

这一由直接观察产生的盖天说,在战国时已被怀疑,其起源应很早,凌家滩玉版明确显示,至迟在距今5500~5300年间,已经出现了较完备的盖天宇宙观。

二 凌家滩玉版和负八角星纹双猪首翅鸟

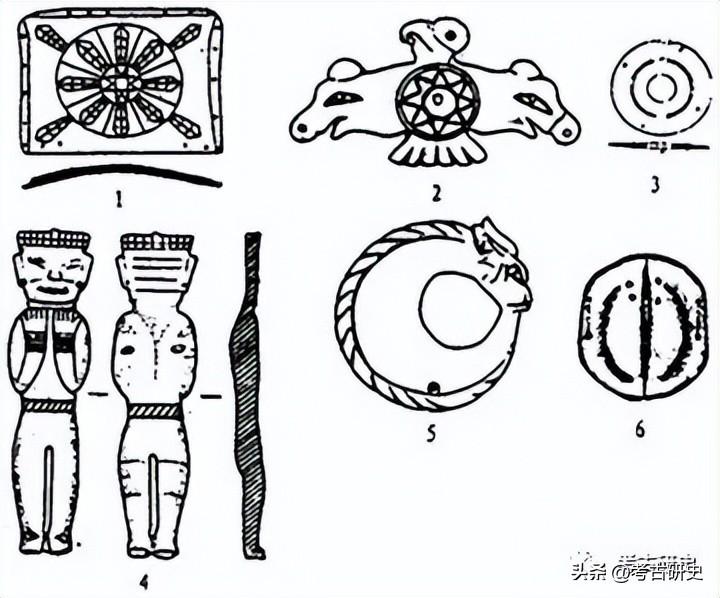

1987年安徽含山凌家滩基地的发掘是中国史前考古学的重大事件[4]。凌家滩遗存由陶器看,其时代约相当于崧泽文化向良渚文化过渡时期(距今5500~5300年)。发掘所得的玉版和负八角星纹双猪首翅鸟(图一:1、2)引起学术界的热切关注[5]。论者对玉版的内涵做了充分的讨论,均认为它无疑反映了天圆地方的观念,是式的原型。但各家的重点多放在探究玉版内八外四共十二支箭标的天文、地理意义和边缘钻孔数目隐含的“数理”,对玉版最基本的内涵反倒有所忽视。笔者认为玉版首先是当时盖天宇宙观的模型,是玉版中心的两重圆圈和侧视微弧的形状表示天穹,长方形外轮廓表示远离苍穹的大地,天穹外层伸出的四支箭标位于西北、东北、东南、西南,直指大地的四隅,应是表示维系天地的四维。中心的八角星纹表示位于天顶的天极[6],圆天正是绕天极旋转的。两重圆圈的八支箭标的含义,以及四维是否有其它内涵还有待探讨。但玉版表现了圆天以四维与方地联系的盖天宇宙模式是可以确定的。这一模式与前引文献反映的模式大体相合。只是天好像只有两重,比“圜则九重”少;地为长方形,先秦人的头脑中地似乎是正方的。可见凌家滩人的宇宙观自有其古朴的特点。玉版被放置在玉龟中也是极具深意的。《雒书》云:“灵龟者,玄文五色,神灵之精也,上隆法天,下(疑缺‘平’字)法地。能见存亡,明于吉凶。”[7]龟是自然天成的盖天宇宙模型,龟灵崇拜在淮河流域有相当长的历史[8]。凌家滩地处江淮之间,继承和发展了这一传统。

图一 凌家滩玉器

1.玉版 2.负八角星纹双猪首翅鸟 3.玉璧 4.玉人 5.玉猪龙 6.玉龟背部

凌家滩基地另一件令学者关注的玉器是负八角星纹双猪首翅鸟。按照笔者对八星纹内涵的推测,此鸟所负为天极。鸟的托负与天体的稳定和旋转有密切关系,这可以说是凌家滩人对《天问》中“天极何加”的回答——天极是由神鸟托负的。鸟翅为猪首,确实令人惊奇。发掘者认为是神鸟送上猪做为给天的礼品,有些牵强。在评论内蒙古敖汉旗城子山新近发现的巨型猪首石雕时,冯时先生引用《春秋说题辞》:“斗星时散精为彘”和《大戴礼记·易本命》:“四主时,时主豕”的记载,指出了猪和北斗星及春夏秋冬四时的关系,但未探究产生联系的原因[9]。推测,在史前时代,有些地区的居民并不认为北斗星象斗,而是认为其象猪首的侧视,斗柄部正象猪的长吻。明白了猪与北斗星和四时的关系,考虑到北斗星一年四季绕天极旋转这一天象,鸟翅为猪首就不那么令人费解了。但其具体内涵还需要深入探讨。

玉版、玉龟、负八角星纹猪首翅鸟与文献相互印证,为我们提供了目前最为清晰的史前盖天宇宙图解,这可以作为进一步探讨其它玉礼器内涵的出发点。下面我们先谈玉琮。

三 玉琮

琮是良渚文化中最重要的玉礼器,对其内涵的探讨一直是良渚文化研究的热点。有学者归纳,关于琮的功能的说法有20多种[10]。但其中一部分是对琮的社会功能的进一步推测,如指明其为神权的象征等。一部分是对其被放置在墓中作为随葬品的意义的推测,如认为其有敛尸的作用等[11]。这与琮在良渚文化现实生活中的基本功能是不能同一而论的。归纳起来,有关琮的基本功能的观点有十余种,可以归为三类:一是对实物的模拟,并由其引申出相关功能,如女阴说[12]。二是由某种器物演变而来,被加上了新的内涵。如镯变说[13]。三是某种观念的模拟,如地的表现[14],疆界的表现[15],宇宙观和通天行为的象征[16]等说。实物模拟说各有其缺陷,实际上,象琮这种外型和纹饰都很复杂的器物,用对某种器物的模拟来解释是难以说通的。同样,用器物演变来解释琮的产生和演变也难尽如人意。

琮应该是某种观念的模拟。关于琮四方象地之说,汉儒已经明确提出,《周礼·大宗伯》:“以苍璧礼天,以黄琮礼地”,郑玄注云:“琮八方,象地。”实际上,这种观念在《周礼》成书的战国晚期已经出现。此说只重琮之外方,未说明其内圆。由此说衍生出的疆界说也有同样的不足。张光直先生提出的琮外方内圆,象征天地通,是良渚人天圆地方观念反映的观点,解决了琮兼方圆的问题,但只是说:“方器象地,圆器象天,琮兼方圆,正象征天地的贯穿。”[17]似说琮中的虚空圆筒是天的象征,方形的外轮廓象地,但天显然不应从地中穿过。殷志强先生解释反山出土“琮王”时提出其为:“琮璧合二为一的礼玉。上面小孔圆璧,象征着天;琮身四面八方,象征着地;琮下面琢磨得凹凸不平,象征地下阴间。”“琮孔也是璧孔,是天地的中心,世界的中心,即‘极’。琮四面的‘天柱’,擎柱着四方,不使天下塌。”[18]既以琮四面为天柱,则琮下面为地才是,以琮体为地,与四面为天柱产生矛盾。但琮璧合一和天柱的提出,给人启发。

琮反映了“天圆地方”的观念,但突出的是天地之间状况的模拟,中间的圆形表示天地之间的虚空,突出的射部表示维系天地的四维。将玉琮与凌家滩玉版做一类比,便可看到这一推测具有一定的合理性。类比之前,先谈一谈凌家滩遗存与良渚文化的关系问题。崧泽文化时期,太湖地区与宁镇地区、皖中地区、鲁南苏北地区有着特殊的联系,这表现在陶器在器形、器类、装饰风格上的相似性,表现在同有玉璜等玉器,以及共有八角星纹等方面。有学者提出,当时长江下游存在以玉石原料和成品交换为基础的经济交流带[19]。由崧泽文化直接孕育出的良渚文化正是在这广阔的文化交流背景下诞生的,这是良渚文化能够大放异彩的重要原因。可以想见,良渚文化在形成过程中必然会从其近邻凌家滩汲取养分。引人注意的是,凌家滩出土的玉人,头带之冠与良渚文化的玉冠型器十分相似,方正的面庞、四指并拢,拇指张开的手势也与良渚文化神人相同。正如有的学者指出的,凌家滩文化基地玉器与良渚文化玉器有密切关系[20]。

琮之形态大致可分为三型:A型中为圆形大孔。B型即所谓琮璧合一形,上下如璧,中孔小。C型,中孔大,为圆角方形,一般高而多节。其中A型出现最早,B型在良渚文化中期亦已出现,数量很少。C型则在良渚文化晚期开始流行。如果将玉琮的四角展开,我们会发现其与凌家滩玉版非常相似,特别是B型琮,璧正对应玉版中心的两重圆圈,象天,平展的射部正象玉版外围的四支箭标,像联系天地的四维,可以说是玉版的立体化。A型和C型琮则省略了表示天的部分,其中空的圆筒像天地之间的空间。三种形态可能反映出某些观念上的演化,但琮的基本内涵在良渚时期没有改变。有些良渚文化晚期的多节玉琮近顶部有刻画的立鸟纹、飞云纹,可作为琮上部近天的佐证。

琮形态的内涵既定,其功能和人、兽、鸟纹的作用也可明了。张光直先生提出的通天地法器说明显更具有说服力。琮四个射部既是维系天地之维,又是“群巫所从上下”的通天之路,其上的人形应为巫师作法时的形象,兽是其通天的助手。人、兽身上的羽毛纹、卷云纹烘托出升天之势。鸟常以飞腾的形象单独出现,暗示其所在的琮体是虚旷的天空。琮的基本功能正是助大巫由琮所模拟的通天之路通天。可以推测,在良渚社会中,只有特有的玉琮才有能力、有权力通天。

琮之形态和纹饰在良渚文化不同时期的显著变化也因此可以得到较合理的解释。

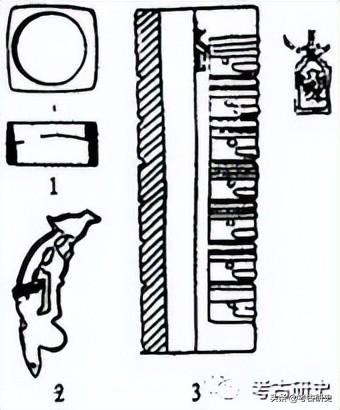

良渚文化早期的琮目前发表的有赵陵山M77:59,体矮,外方,内圆,射径大,素面[21]。当时已经有了玉质人、兽、鸟的形象。玉人均戴高冠,方巾,方面,做屈蹲状(图二:1)。赵陵山遗址M77:71为人兽鸟一体的觹形玉雕(图二:2)。张陵山M5:16为一觹形高冠玉人,兽形单独出现在M4:02玉镯上[22]。可见当时人兽鸟并未与琮有机结合起来。但玉人的出现是非常重要的现象,有其深刻的历史背景,反映出一种以通天权利为基础的个人权威开始确立。中期,是琮与人、兽、鸟结合形式的规范化和着力渲染。规范化表现在全良渚地区空前统一的人形,同样的人兽合一模式,同样的人兽鸟与琮结合的形式。这明确反映出全区在宗教观念上的统一。以祭坛为核心的各小区可能均为执掌通天权力的大巫,但地理上偏处一隅的良渚遗址群无疑是宗教的中心。渲染表现在纹饰的繁缛,以精细的卷云纹表现天空的神秘,飞腾的动感。以多姿多彩和神巫形态(张臂、分体)表现通天过程的神圣、玄奥,神巫法力的强大。这是良渚文化宗教气氛最浓,玉器最精美的时期,闪烁着宗教迅速达到高峰的灿烂光彩。第三阶段的特征非常明确:琮节增多,琮体加高,神巫形态简化,兽面不见。前者似乎在力图表现天之高远,通天之神圣。而单一的人形则刻意表现大巫是通天过程中唯一的决定力量。整体上看,对个人权威的极力强调和单调、简单化、粗糙的玉琮制作与装饰形成了鲜明的对照。显现出高峰过后,当权者力图维护权威又力不从心的困窘。这与当时遗址规模的缩小和数量的减少是相应的,是文化走向衰亡的征兆。

图二 良渚文化琮、觹

1.琮(赵陵山) 2.觹(赵陵山)3.吉斯拉藏玉琮及上部图案

上面对于琮的各种推测可以在下面对璧的分析中得到加强。

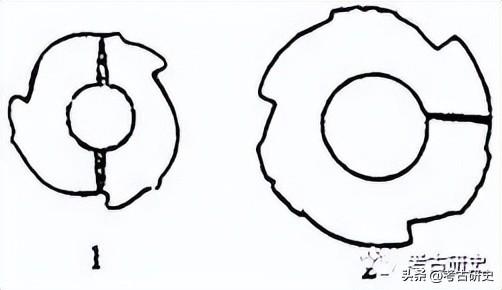

四 璧

良渚文化的另一重要礼器为玉璧。璧的形态比琮要简单得多。只是在大圆形玉片中穿一圆孔。但对其产生和功能的见解仍是丰富多彩。与对于琮的论争一样,这些观点也可分为三大类:一是实物模拟说,如“大片肉”[23]说。二是器物演变说,被提到的璧之祖型有环状斧[24]、纺轮[25]、环[26]、瑷[27]等。三是观念模拟说,如圆璧象天说[28],财富说[29]。

璧之形态也只有用观念模拟说才能得到较令人信服的解释。上文我们对琮璧合一型玉琮的分析中,已经指出玉璧的形状与凌家滩玉版中心的两重圆圈相同,应是圆天的象征。还有两个证据可以支持这一推测。

一是璧的产生和发展过程。目前长江下游所见最早的明确玉璧应属凌家滩遗址出土的两件。海岱和辽西地区的玉璧也大体在同时期出现,但并未盛行[30]。凌家滩T1②:22边缘锋锐,肉中部有两道环绕中心圆孔的弧形槽,近边缘有四个小穿孔,与同遗址所出玉龟的背甲十分相似(图一:3、6)。前文已经论及,龟背在当时已经有了“上隆法天”的寓意,这件早期玉璧很可能有同样的内涵。长江下游玉璧的兴盛是在反山大墓代表的良渚文化中期[31]。令许多学者疑惑的是,与之位置相临的瑶山祭坛各大墓中虽出有一件琮璧合一式玉琮,却未见单独的玉璧[32]。瑶山出土玉器的纹饰风格更接近良渚文化早期,应比反山年代略早。当时璧在良渚文化中并不具有独立的重要性。在短时间后的反山大墓中,璧突然大量出现,这是用任何类型学的演变和发展都解释不通的。较为合理的推测应该是,当时的宗教观念发生了某些变化,需要单独制做表示天圆的玉璧用于宗教仪式,璧因此流行。

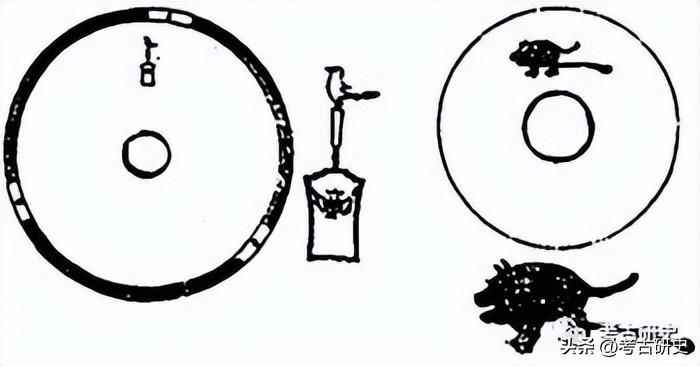

二是玉璧上所刻纹样。美国佛利尔等博物馆收藏的玉璧上,刻画有所谓“鸟立高台”图案。佛利耳、伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆所收藏两件玉璧的边缘上,刻画有四段回云纹,在对称的四个空缺处,再刻画飞鸟纹和鱼纹[33]。台湾蓝田山房所藏一件的边缘上刻画有三段回云纹,空缺处刻飞鸟。这都是璧表示天的佐证。蓝田山房所藏另一件玉璧上,刻有一身内填满卷云纹、后腿系长索的猪形。整体形状如北斗,猪身为魁,长索为柄(图三)。这是玉璧象天和前面论及的猪与北斗关系的又一有力证明[34]。

图三 蓝田山房玉璧

五 勾云形器

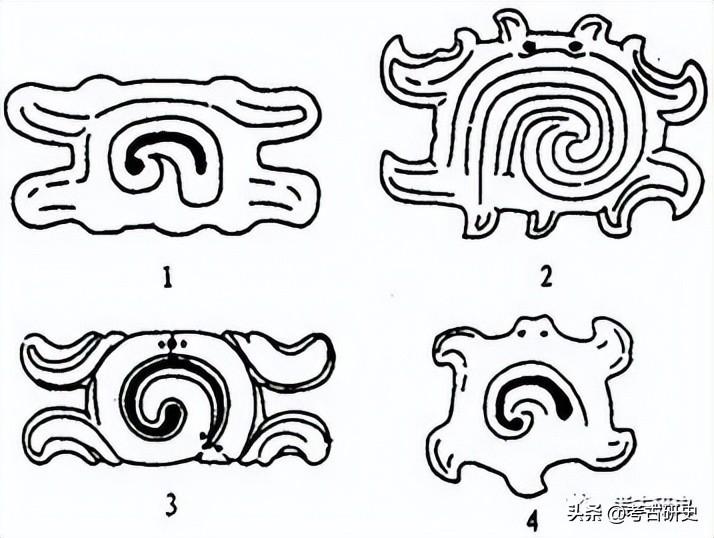

勾云形器是红山文化中最重要的玉器。刘国祥先生将其分为五型[35]。对于各型的缘起和功能,学者们莫衷一是。部分学者一概论之。或认为象鸟[36],或认为象兽[37],或认为象龙[38],或认为是鹿角、猪獠牙的艺术再现[39],部分学者分而论之。其中ABC三型(图四),陆思贤先生指出A型象蛙、龟一类的蹼足动物[40]。杨美莉先生先生认为象龟[41]。我们同意这种观点,认为此三型器为龟的抽象,可称勾云龟形器。其实这三型与龟的相似性是很明显的。天津文化局文物处所藏C型四足、首尾具全,是最形似者。其他均有龟背和四足。有些学者不同意象龟说,可能主要因为两点:一是很多此类器并没有表现龟的首尾。二是龟背做所谓勾云状,不似真正龟背的平整。联系我们上面讨论的龟与盖天宇宙模式的关系,这两点疑难都可迎刃而解。此类器实际是用抽象的龟型表现盖天宇宙模式,故着意突出像天的龟背和作为天柱的四足,常常省略首尾。而龟背做勾状是象征天的旋转。牛河粱遗址的圆形祭坛和方形积石冢明确表明红山人同样具有天圆地方观念”[42]。在此背景下,此类器像龟就更显合理。龟崇拜并不是本地区的传统,其出现应是受凌家滩的影响,与社会上层间的交流有关,后面会论述。值得注意的是,B型中,巴林右旗博物馆藏品有明确的双耳,与双孔形成类似枭面的形态,台湾故宫博物院藏品也确有陆思贤先生所说的鸟类飞动之态,似乎表明此类器物可能表现的是以龟为主的龟枭合体。

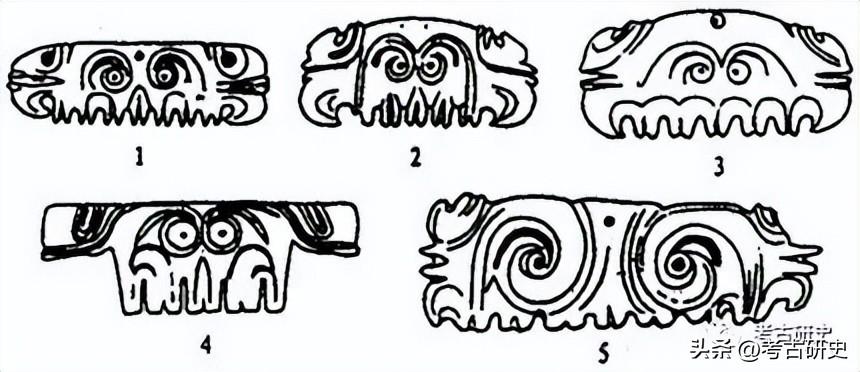

图四 勾云龟形器

1.A型 城子山 2.A型 牛河梁 3.B型 巴林右旗博物馆藏 4.C型 天津市文化局藏

勾云龟形器的性质既定,有助于理解红山文化中多见的玉柄形器的内涵。杜金鹏先生将其归为戊类勾云形器,并指出此类器实际是我们所说的勾云龟形器的勾脚部分。联系前引《淮南子·览冥训》:“于是女娲练五色石以补苍天,断鳌足以立四极……”的记载,我们推测柄形器有可能是象征天柱的(图五)。

图五 柄形器

1.傅中谟藏 2.北京市外贸公司藏 3.内蒙古林西南沙窝子 4.辽宁省博物馆藏

杨美莉先生认为D型勾云形器像鹰。我们也认为其更接近鸟形,确切些说是枭形,可称为勾云枭形器。中有双目,两侧为翅,下垂尾翼。只要将其与红山文化常见的枭形玉雕对照便可一目了然(图六)。学者不同意此说,可能主要也因为两点。一是认为下部凸出部分表现的是兽牙。二是认为翅部太复杂,与实际的鸟翅相去甚远。看一下东山嘴所出绿松石枭翅羽和尾羽的表现方式,就会感觉下凸部分表现羽毛的观点是合理的。翅部的问题确实复杂。受凌家滩双猪首翅鸟的启发,我们认为,至少本文图中列出的几件,翅的上半部表现的是猪首。华盛顿塞克勒博物馆藏品最似,毫无可疑之处(图七为此件藏品的猪首部分与辽宁建平所出玉猪龙的对比)。考虑到红山和凌家滩的密切联系,这一推测更具合理性,会在下文论及。

图六 勾云枭形器

1.佛利尔美术馆藏 2.养德堂藏 3.蓝田山房藏 4.台北“故宫博物院”藏 5.天津艺术博物馆藏

图七 塞克勒博物馆藏的猪龙首部与辽宁建平所出玉猪龙比较图

六 牙璧

牙璧出现在大汶口文化晚期,流行于龙山文化(图八)。清代学者吴大徵提出它是混天仪的部件[43]。夏鼐先生曾加以辩驳,指出其为装饰品,可能还带有礼仪和宗教上意义[44]。八角星纹亦出现于大汶口文化陶器,龟灵崇拜亦早在此区流行,这表明海岱地区有长江下游和辽西地区具有同样的宇宙观念。牙璧虽然不是天文仪器上的部件,但很可能与史前宇宙观念有关。由其着力表现旋转的形态,结合我们上面的分析,可以推测,牙璧很可能是圆天绕极而转的象征物。

图八 牙璧

1.胶县三里河 2.滕县庄里西

七 上层交流网

上文中我们分别论述了中国东部史前时代几种重要玉器反映的宇宙观。应该引起注意的是,长江下游、海岱、辽西三个地区表现出的一致性。三区共有相似的天圆地方盖天宇宙观,并同用玉这一高贵材质加以表现。凌家滩遗存与红山文化的玉器更有特殊的密切关系。负八角星纹双猪首翅鸟与双猪首勾云枭形器是极其相似的观念下的产物。鸟和猪的崇拜在两地区都有悠长的历史,目前难以遽定谁是这种奇妙器物的创作者。但凌家滩出土玉猪龙无疑属于红山文化因素;而红山文化的龟崇拜又应是从南方传来。良渚文化玉器肯定是汲取了凌家滩传统并加以发展创新的。良渚文化与红山文化有并行的时间,两者的玉器有明确的联系[45]。红山文化中有少量的玉璧;良渚文化中所谓“蚩尤”环与红山文化玉猪龙相似。海岱地区与辽西区同有圆孔方形器和连孔璧,同时有少量长江下游十分盛行的璧、椎形器和琮。这些一致性明确显示三区间存在交流。这种交流是什么性质的呢?

目前西方研究前国家复杂社会的一个重点是分析复杂社会上层(elite)的“领导策略”(leadership strategies)[46]。研究表明,建立社会上层的交流网(exchange network)是领导策略中的重要部分。交流网交换的不是基本生活资料,而是只有社会上层才能享有的物品(elite goods)和神秘知识。外来的稀有物品和知识可以使社会上层人员更加超凡脱俗,凌驾于本地一般民众之上;各复杂社会上层通过交流网建立起广泛的联系,使得他们的权力有了超出本地范围的“国际性”背景。美国人类学家赫耳姆斯(Mary W.Helms)在其经典著作《古代巴拿马:寻找权力的首领们》(Ancient Panama:Chiefs in Search of Power)中[47],详细描述了前殖民时期巴拿马地区印地安人酋邦社会上层之间的长距离交换网。当地酋长维护权力的最重要手段之一就是控制对外交换。基本生活用品交换只在近邻的酋邦间发生。在长距离交换网中交换的是黄金、珍珠等稀有贵重物品和神秘知识,这些对酋长尤其重要。酋长之子在继承权位前要带上本地的特殊物品,去当时的宗教中心游历,学习神秘知识,增长才干。交流也可以通过联姻、结盟等形式实现。

由上对几种重要玉器的分析可以推断,中国东部地区在距今5500年左右,即复杂社会开始出现的时期,也应建立了类似的社会上层交流网。正是这一特殊交流网的存在,才可以使辽西和长江下游这两处相隔遥远的文化区在日用品上保持自己的文化风格,而在玉器(典型的elite goods)上表现出惊人的相似;才可以使整个东部地区用同一种质料——玉表达同一种观念——天圆地方盖天宇宙观。对这一交流网的维护和控制,同样应是当时复杂社会上层的重要领导策略。这一交流网存在的考古学证据不仅是玉器;其建立的时间也可能更早;具体的交流方式也可能独具中国特色。限于篇幅,难以在这里展开讨论。相信从这一视角出发,学者们会对以前一言以蔽之的考古学“文化交流”现象,对中国前国家复杂社会的权力运做形式有新鲜的认识。

本文得益于与同事刘国祥、王瑞昌的讨论。

参考文献:

[1] 郑文光、席宗泽:《中国历史上的宇宙理论》,人民出版社1975年,第58~63页。[2] 《太平御览·卷二》引。[3] 郭璞注:《山海经·大荒西经》及王逸注《楚辞·天问》均为“天维绝,地柱折”。详见袁珂:《山海经校注》,上海古籍出版社1983年,第387页。《淮南子》虽成书于西汉初,所记神话传说多先秦已有之。[4] 安徽省文物考古研究所:《安徽含山凌家滩新石器时代墓地发掘简报》,《文物》1989年第4期。安徽省文物考古研究所、含山县文物管理所:《安徽含山凌家滩遗址第三次发掘简报》,《考古》,1999年第11期。[5] 陈久金、张敬国:《含山出土玉片图形试考》,《文物》1989年第4期。俞伟超:《含山凌家滩玉器和考古学中研究精神领域的问题》,《文物研究》第五辑,黄山书社1989年。饶宗颐:《未有数字以前表示“方位”与“数理关系”的玉版》,《文物研究》第六辑,黄山书社1990年。冯时:《史前八角星纹与上古天数观》,《考古求知集》,中国社会科学出版社1996年。李零:《“式”与中国古代的宇宙模式》,《中国文化》第四期,1991年。张忠培:《窥探凌家滩墓地》,《文物》2000年第9期。[6] 有学者认为八角星纹表示太阳(陆思贤、李迪:《天文考古通论》,紫禁城出版社2000年,第114页。),冯时对此有精当的辩驳,并提出其为九宫的图象。[7] 《太平御览》卷九百三十一引。[8] 高广仁、邵望平:《中国史前时代的犬牲与龟灵》,《中国考古学研究》,文物出版社1986年。[9] 《遥远的祭坛》,《中国文物报》2001年。[10][27] 林华东:《良渚文化研究》,浙江教育出版社1998年。[11] 汪遵国:《良渚文化“玉敛葬”述略》,《文物》1984年第2期。[12] 石志廉:《最大最古的纹玉琮》,《中国文物报》1987年10月1日。[13] 林巳奈夫:《中国古代之祭玉、瑞玉》,《东方学报》第40册,1969年。[14] 冯汉骥、童恩正:《记广汉出土的玉器》,《文物》1979年第2期。[15] 沈衣食:《论良渚文化琮璧》,《东南文化》1991年第6期。[16][17] 张光直:《谈“琮”及其在中国古史上的意义》,《文物与考古论集》,文物出版社1986年。[18] 殷志强:《试论良渚文化玉器的历史地位》,《东方文明之光——良渚文化发现60周年纪念文集》,海南国际新闻出版中心1996年。[19] 张敬国:《安徽新石器时代出土玉器研究》,《文物研究》第11辑,黄山书社1998年。[20] 张弛:《大溪、北阴阳营和薛家岗的石玉工业》,《考古学研究》四,科学出版社2000年。[21] 江苏省赵陵山考古队:《江苏昆山赵陵山遗址第一、二次发掘简报》,《东方文明之光——良渚文化发现60周年纪念文集》,海南国际新闻出版中心1996年。山东茌平尚庄遗址出土一件同样的琮,时代也大致相同,参见《茌平尚庄新石器时代遗址》,《考古学报》1985年第4期。[22] 南京博物院:《江苏吴县张陵山遗址发掘简报》,《文物资料丛刊》第6辑,文物出版社1982年。[23] 臧振:《玉琮功能刍议》,《考古与文物》1993年第4期。[24] 宾田耕作:《古玉概说》,中华书局1940年。[25] 周南泉:《论中国古代的玉璧》,《故宫博物院院刊》1991年第1期。[26] 黄宣佩:《太湖地区新石器时代文化剖析》,《史前研究》1984年第3期。[27] 林华东:《良渚文化研究》,浙江教育出版社,1998年第395~396页。[28] 此观念在《周礼》中已经存在,现代有很多学者持此观点。参见邓淑苹:《故宫博物院所藏新石器时代玉器研究之一——璧与牙璧》,《故宫学术季刊》第五卷第1期。[29] 王明达:《反山良渚文化墓地初论》,《文物》1989年第12期。[30] 雍颖:《海岱地区出土新石器时代玉器研究》,《故宫学术季刊》第十七卷,第四期。[31] 浙江省文物考古研究所反山考古队:《浙江余杭反山良渚墓地发掘简报》,《文物》1988年第1期。[32] 浙江省文物考古研究所:《余杭瑶山良渚文化祭坛遗址发掘简报》,《文物》1988年第1期。[33][39] 邓淑苹:《由良渚刻符玉璧论璧之原始意义》,《良渚文化研究》科学出版社1999年。[33] 林华东:《良渚文化研究》,浙江教育出版社1998年,第307~404页。邓淑萍:《蓝田山房藏玉百选》,财团法人年喜文教基金会1995年。任式楠:《良渚文化图象玉璧的探讨》,《东方文明之光——良淆文化发现60周年纪念文集》,海南国际新闻出版中心1998年。[34] 蓝田山房所藏虽为传世品,本文所引用的两件应是真品。[35] 刘国祥:《红山文化勾云形玉器研究》,《考古》1998年第5期。[36] 尤仁德:《两件史前玉器研究》,《故宫文物月刊》第114期,1992年。[37] 李缙云:《谈红山文化饕餮纹玉佩饰》,《中国文物报》1993年4月25日。[38] 杜金鹏:《红山文化“勾云形”类玉器探讨》,《考古》1998年第5期。[40] 陆思贤:《“勾云形玉佩”的形状结构及寓意的思想内容》,《内蒙古东部区考古学文化研究文集》,海洋出版社1991年。[41] 杨美莉:《新石器时代北方系环形玉器系列之一——勾云形器》,《故宫文物月刊》1993年第6期。[42] 冯时:《红山文化三环石坛的天文学已经——兼论中国最早的圜丘与方丘》,《北方文物》1993年第1期。[43] 吴大徵:《古玉图考》。[44] 夏鼐:《所谓玉睿玑不是天文仪器》,《考古学报》1984年第4期。[45] 殷志强:《红山、良渚玉器的比较研究》,《北方文物》1988年第1期。[46] Timothy Earle:The evolution of Chiefdoms,in Chiefdoms:Power,Economy,and Ideology,Cambridge University Press,1991.[47] Mary W.Helms:Ancient Panama:chiefs in Search of Power,University of Texas press,1979.

来源:《东南文化》2004年第3期

- 0003

- 0005

- 0002

- 0000

- 0001