何尊“宅兹中国”补议——以出土资料为中心

作者:江俊伟

摘要

何尊“宅兹中国”涉及的相关问题至今仍有待厘清。首先结合新资料并根据器物四面镂空扉棱、通体布满纹饰等特征来看,何尊应属西周康王时器而非成王。其次铭文中的“中国”存在武王所表达的与康王、何所理解的二种语境,而后者才是何尊“中国”的核心概念。再根据殷墟甲骨文分析“宅兹中国”的语法结构并对照传世文献,可确定“中国”是指王的居邑“王邑”,即洛阳地区的成周。西周早期历经“中国”、新邑、成周名称的变迁,反映出周室建立新中心的构想落实为具体王邑的动态发展过程。并且当时的宗周王邑亦被视为“中国”。“中国”的探讨体现出当时的王邑拥有不可撼动的中心地位,有助于探索殷周政治地理结构的原貌。

关键词 中国;王邑;卜辞;周康王;何尊

“中国”一词是中国史研究中基础且重要的概念,近年来更成为学界研究热点。然而谈到“中国”,首要解决的问题是“中国”一词何时出现,本义为何?根据现有资料,“中国”一词最早出现在西周青铜器“何尊”(或称“何尊”)的铭文上,其所指空间范围主要有三说:

一、指当时的洛邑,即后来的成周。唐兰、马承源及李学勤先生主此说。此说主要是将“中国”理解为“中心”,并结合传世文献周公、成王营建洛邑为成周的记载。

二、广泛的区域概念。王冠英先生对照《尚书‧梓材》、《诗‧荡》中“中国”的意义,判断与何尊铭文的“中国”都是周初对殷属有的中原地区的称呼。何志虎、何振鹏先生亦有相似的看法。这是受到传世文献“中国”可解为“商国”的影响。

三、指洛邑以外的具体地点。王晖先生认为应区分武王选都与成王建都二件事,并说:“《逸周书‧度邑》中武王曾以‘居易无固’否定了在伊水洛水北岸建都的可能性。”提出何尊载武王“宅兹中国”所选的地点应在阳翟(约今河南禹州)。

上述歧异源于对传世史料的运用与解读不同。然而无论从史料的价值或同质性而言,出土文献显然比记载纷杂的传世文献更具说服力,但少见学者运用于何尊“中国”的研究上。因此,有必要以甲骨金文为中心,重新梳理何尊“中国”的意义并进一步探讨相关问题。

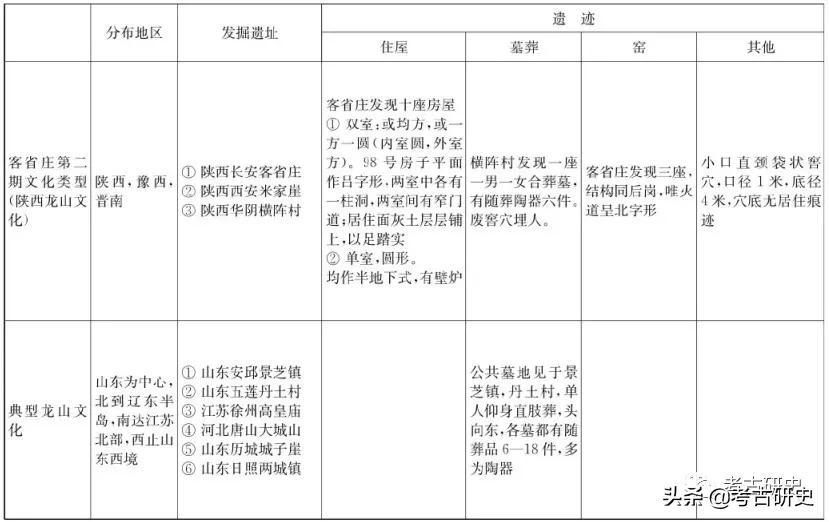

出现“中国”一词的尊,铭文收于《殷周金文集成》编号6014。全文释文如下:

参考唐兰、马承源先生的释读,铭文可译为:

王初迁宅于成周,自天室对武王举行祼祭。在四月丙戌日,王于京室诰训同宗小子,说:“过去你的先人公氏辅佐文王,文王受此大命。武王既攻克大邑商,则敬告于天,说:‘我要居于中国,从这里来治理人民。’呜呼!你小子无知,看公氏有功劳于上天,达成使命,要恭敬地祭祀啊!”王谦恭的品德如天,教训我这个不聪敏的人。王全部诰训完后, 何被赏赐贝三十朋,用来做公宝贵的祭器。时为王的第五个祭祀年。

内容主要包含四个部分:一、王迁宅于成周与祭祀武王;二、何的先人公氏曾辅佐文王;三、武王克商后说要居于中国;四、王勉励何能像其先人公氏,并加以赏赐。

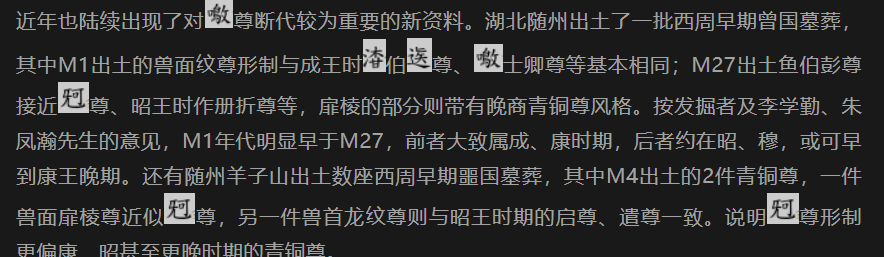

至于何尊的年代,学者大多根据“唯王初迁宅于成周”一句,认定即传世文献记载周公、成王营洛邑为成周,而定为成王时期。但是“初迁宅”是否必然对应成王营居成周,未可遽定,且李学勤、王恩田及涂白奎先生均从铭文或器物形制指出成王说的矛盾,认为何尊应属康王时期。从器形来看,何尊呈大口筒状,分三段式,腹微鼓,四面有镂空扉棱,从底部延伸至口沿外,扉棱间空隙较宽,通体布满纹饰(见表一)。而能确定是成王时期的青铜尊有 尊、士卿尊、保尊、犅 尊等,均承袭殷商大口筒形尊的风格,腹饰夔纹,四面无镂空扉棱。康王时期的青铜尊尚无标准器。昭王时器则可分为二种:第一种与何尊基本相同,如作册折尊与小子生尊,惟扉棱间空隙较窄,以及后者器腹两侧有象鼻形鋬;第二种延续成王时期的风格,如启尊、遣尊,不过器体较宽,腹鼓的特征更明显。

另外山西追缴的一批青铜器中,有二件称为义尊和义方彝,器铭大致相同,内容为周武王赏赐给义贝。其中义尊与何尊形制相近。韩炳华先生认为二器的局部带有成王、昭王器的特征,但仅凭“认定从早”将义尊、方彝定为成王时期。实际上更接近义方彝形制的折方彝、令方彝均属昭王器,则义尊、义方彝年代当晚至康、昭之世。

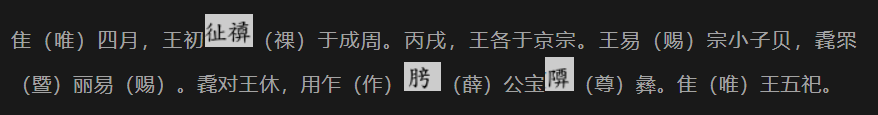

不仅如此,曹锦炎先生新收罗到二件青铜器影与器铭,称为毳尊和毳卣。尊、卣铭文相同,内容极为重要:

由于毳尊、卣所记王五祀、四月丙戌及在成周举行祼祭与何尊铭文完全一致,因此曹锦炎先生认为二铭同指一事。其说合理,但将年代定为成王时期而未考虑器物形制,则有可商之处。首先毳尊与昭王时遣尊基本相同,惟器形显略瘦高;毳卣同于扶风云塘M20:7铜卣、作册睘卣(《集成》5407),整体作垂腹状,盖钮呈圈足形,以及提梁两端作兽首。与毳尊、卣同类器物的年代,朱凤瀚先生定为康王晚期至昭王,其中作册睘卣据铭文知其不早于昭王十九年。而基本同铭的作册睘卣、尊(《集成》5989)形成的组合也同于毳尊与毳卣。显然从器物形制与组合而言,毳尊、卣更具备康、昭时期的特征。

根据上述,成王时期的青铜尊基本延续自殷商大口筒形尊,而何尊不但形制有异,与其同类相关的器物也没有早于康王的例子。因此现有考古资料并不支持何尊成王时期说。考虑到何尊的扉棱与纹饰不如作册折尊、小子生尊细密,与其同记一事的毳尊比起启尊、遣尊更具早期瘦高的特征,宜将何尊年代定为康王时期。此外何尊、毳尊铭文开头称“王”,只能是指时王即康王,追述先王史迹的可能性亦可排除。

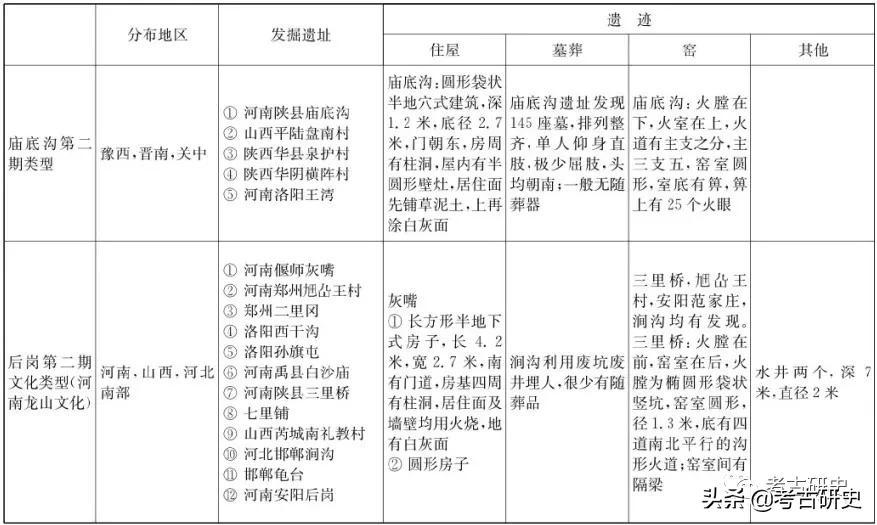

表一 成、康、昭时期青铜尊形制比较表

“中国”一词无疑是何尊铭文最为重要的概念。而铭文内容实际反映出二种语境下的“中国”。首先是武王克商后说要“宅兹中国”,不过这段话出自康王引述,并由作器者何记录。因此武王所说的“中国”与康王、何所认为的未必是一回事。王晖先生就认为武王选都与成王建都不能混为一谈。加上“中国”一词字面上为“中央区域”之意,其具体意义取决于说话者的语境,若康王引武王所言有其政治上的目的(如寻求居于成周的合法性),那么双方对“中国”的诠释可能就有所不同。目前限于史料还无法断定武王所说的“中国”具体位置,不过康王诰训表達的想法,实际上才是何尊“中国”的核心概念,也是本文重点讨论的对象。

单就铭文本身,可看出“中国”与“成周”有一定关联。何尊虽然提到武王欲“宅兹中国”,但传世文献均载武王克商后二、三年即去世,所以“宅兹中国”仅是一个未实行的构想。如果铭文开篇提及康王“迁宅于成周”的原因,是有意与武王“宅兹中国”作连结,则“中国”就可能是指成周。但是这种推论不但臆测成分较大,以往的研究也多根据传世文献记载。因此有必要运用出土文献重新确定“中国”的意义。

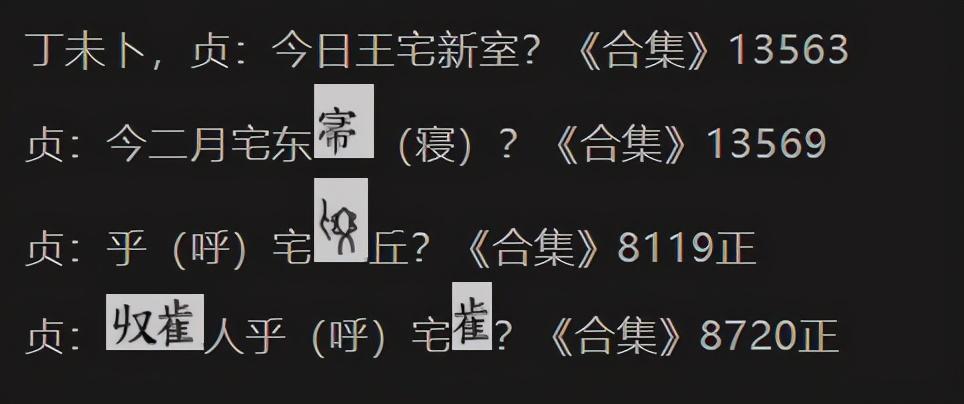

探讨“宅兹中国”的“宅”“兹”二字语法结构,有助于确定“中国”的空间范围与具体所指。西周金文“宅”字出现较少,主要作为人名(《集成》4201小臣宅簋)或居所(“厥宅邑卅又五”,《集成》4320宜侯夨簋),均与何尊铭文用法不同。“兹”字习见,即指称词“此”,不过金文多用于指称器物。尽管周铭帮助有限,但何尊年代偏早,句法字义的使用应有来自殷商的影响。涂白奎先生也认为:“何尊与臣卿鼎虽为周器,……语言、文字的使用受商人影响的痕迹至为明显。”殷商甲骨文即有宅、兹二字,提供了重要资料。

先看“宅兹”合称的例子。《合集》14206正:“〔癸〕丑卜,争贞:我宅兹邑,大□宾,帝若?三月。”其中“我宅兹邑”一句与何尊“余其宅兹中国”语句几乎相同,“我”与“余”均为第一人称,“宅兹邑”与“宅兹中国”的用法并无二致。充分说明甲骨文可用于探讨何尊铭文的语法结构。

接着是宅、兹二字分别在甲骨文的用法。宅字相关内容如下:

除此之外,宅、兹二字还与王的居邑“王邑”有所联系。如《合集》7859正:“洹弗乍(作)兹邑 (咎)?”卜问洹水不会危害兹邑。由于殷商时期紧邻洹水的考古遗存仅有安阳殷墟,董作宾、钟柏生先生即认为卜辞中的兹邑就是指商王邑殷墟。

传世文献亦有相关记载。《尚书‧盘庚上》:“既爰宅于兹,……天其永我命于兹新邑,绍复先王之大业,厎绥四方。”《盘庚中》:“乃有不吉不迪,……我乃劓殄灭之,无遗育,无俾易种于兹新邑。”记载盘庚迁殷之事。所谓“兹新邑”就是“这个新的王邑”。“天其永我命于兹新邑”一句,可对照《合集》14210正:“帝隹(唯)其冬(终)兹邑?”其中“帝”与周代文献“天”的概念相似,“终”与“永我命”正好相反,但都涉及能否长久统治或居住,辞例几乎相同。因此,《尚书‧盘庚》的兹新邑就与甲骨文兹邑同义,都是指当时的王邑。

在记载周人史事的文献中,宅、兹也保留与王邑相关的内容。《诗‧文王有声》:“考卜维王,宅是镐京。维龟正之,武王成之。”“宅是镐京”即“宅此镐京”,指周武王迁居新邑镐京。《尚书‧多士》:“今朕作大邑于兹洛,予惟四方罔攸宾。”是在洛邑营建“大邑”的内容。“大邑”在甲骨文也是商王邑的别称,胡厚宣先生认为:“大邑者即他辞之大邑商或天邑商。……国之中央,王都之所在,今河南安阳其地也。”

从以上所说,宅、兹二字不仅与王邑有关,且内容多会提及商王或周王。这是因为对王而言,其所指称之邑往往就是宅居的王邑。尽管宅、兹在文献中还有与王邑无关的例子,但结合前面提到“中国”可能为成周,以及是一处具体的地点,加上文献中宅、兹二字与王邑也有一定的关系,似乎都指向“中国”是指王邑的可能性。而且传世文献的“中国”正有王邑之意,《诗‧民劳》载:“民亦劳止,汔可小康。惠此中国,以绥四方。……民亦劳止,汔可小息。惠此京师,以绥四国。”比较可知“中国”相当于“京师”,故毛《传》云:“中国,京师也。四方,诸夏也。”《公羊传‧桓公九年》载:“京师者何?天子之居也。”是以“中国”即王所居邑。这种王邑与四方相对的例子,亦见于《诗‧殷武》:“商邑翼翼,四方之极。”毛《传》云:“商邑,京师也。”因此将何尊“中国”理解为王邑就有甲骨文与传世文献的依据。“宅兹中国”也就是“居此王邑”,王邑即周康王时期的成周。

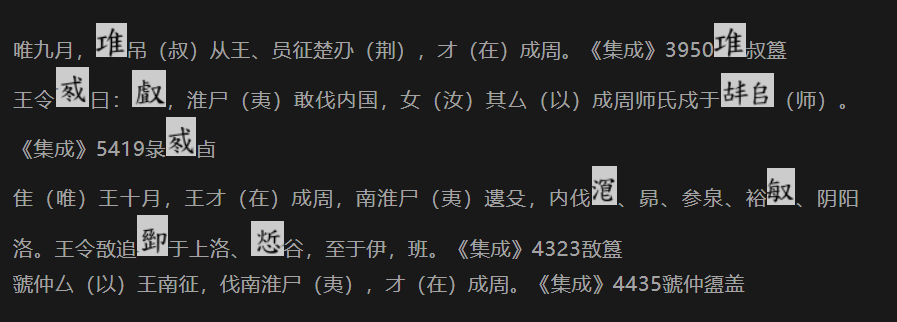

至于成周所在,金文本身提供了相关资料:

以上内容《新收》1795静方鼎提到王在宗周,命令师中与静省南国,来年八月静回来,却向成周传达消息,可判断成周应在宗周与南国之间的区域;《集成》3950 叔簋是 叔在成周跟随王征楚荆;《集成》5419彔 卣提到淮夷内侵,王命令以成周师氏戍守于师;《集成》4323敔簋记南淮夷内侵,其中地名上洛、伊可能位于伊洛流域地区;《集成》4435虢仲盨盖则是虢仲在成周与王南征南淮夷的内容。

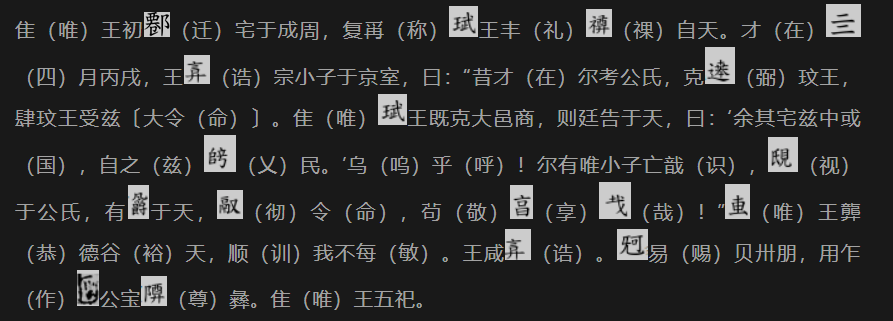

可见成周位于宗周与南淮夷、楚荆之间的区域。宗周应在今陕西西安地区,然而发掘成果有限,具体地点有待厘清。南淮夷与楚荆分别位于淮水流域与今湖北地区。再排除周初齐、鲁、卫、曾等封国的区域,则成周的位置应在今河南之地。虽然目前的考古发掘同样不足以指出成周的具体位置,但洛阳考古的成果较为丰富,可将成周暂定于今河南洛阳地区。

图二 成周、宗周位置示意图

图二 成周、宗周位置示意图

以上厘清何尊“中国”为王邑之意,即位于洛阳地区的成周。但是关于“中国”的问题还不止如此。至少在“中国”的形成过程、宗周与“中国”的关系,以及殷周政治地理结构的原貌与转变方面都要加以申说。

(一)从“中国”、新邑到成周

“中国”有一个从构想转变至实体的过程。周武王于牧野战胜商王帝辛后,以商为中心的政治地理结构就此崩解。从武王将殷商旧有的政治核心区分给帝辛之子武庚,封自己的弟弟管叔与蔡叔等人协助管理来看,他所说的“宅兹中国”并非在殷商旧地建立新王邑,而是有意另立一个新的政治中心。然而武王旋即殒命,其子成王即位,由武王弟周公摄政。周公之兄管、蔡二人对此有怨,与武庚联手兴兵,形成周室分裂与商室复燃的局面。最后以武庚等人失败告终。接着周王室进一步控制殷商旧有势力,除迁殷民外,原本的政治核心区转封给武王之弟康侯。另外将帝辛庶兄微子启封于较远的宋,以续商祀。东方区域大致平定后,成王、周公开始着手营建洛邑。

营建完的洛邑最初并非称为成周。西周早期金文有“新邑”一词:

公违省自东,才(在)新邑。《集成》2595臣卿鼎

癸卯,王来奠新邑。《集成》2682新邑鼎

丁巳,王才(在)新邑。《集成》5985 士卿尊

新邑意即新建之邑,且为王、公的活动范围。《尚书》的诸多篇章提到成王、周公平乱后营建洛邑,也以新邑称之。经对照可知金文新邑应指洛邑,即后来的成周。惟此称呼使用至何时并不清楚。

新邑后称成周。从名称来看,周王室以族名“周”作为王邑名,与殷商王室称其居地为“商”意义相同。而成周之称则是为了与宗周作区别。从商、周对其居邑的命名模式,可推论成周与宗周对周王室而言都相当于王邑。

其次,宗周与成周都有宗庙。《集成》4271同簋:“王才(在)宗周,各于大庙。”大庙即宗庙。《集成》6016夨令方尊:“隹(唯)十月月吉癸未,明公朝至于成周。……甲申,明公用牲于京宫。乙酉,用牲于康宫。”尽管京宫与康宫的性质尚有争论,但视为成周的宗庙没有太大问题。《左传‧庄公二十八年》亦载:“凡邑,有宗庙先君之主曰都。”拥有宗庙的宗周与成周,均可视为王邑。

再从传世文献记载,宗周作为周王邑争议较小,成周则按《左传‧昭公三十二年》载:“天子(周敬王)曰:‘……昔成王合诸侯,城成周,以为东都。’”以及《竹书纪年‧成王》:“甲子,周文公诰多士于成周,遂城东都。王如东都,诸侯来朝。”“东都”皆指王邑成周。因此,武王提出“宅兹中国”的构想,成王、周公营建洛邑为新邑,属过渡性质的称呼,最迟在康王确立成周之名,奠定其与宗周相同的王邑地位。

(二)宗周与“中国”

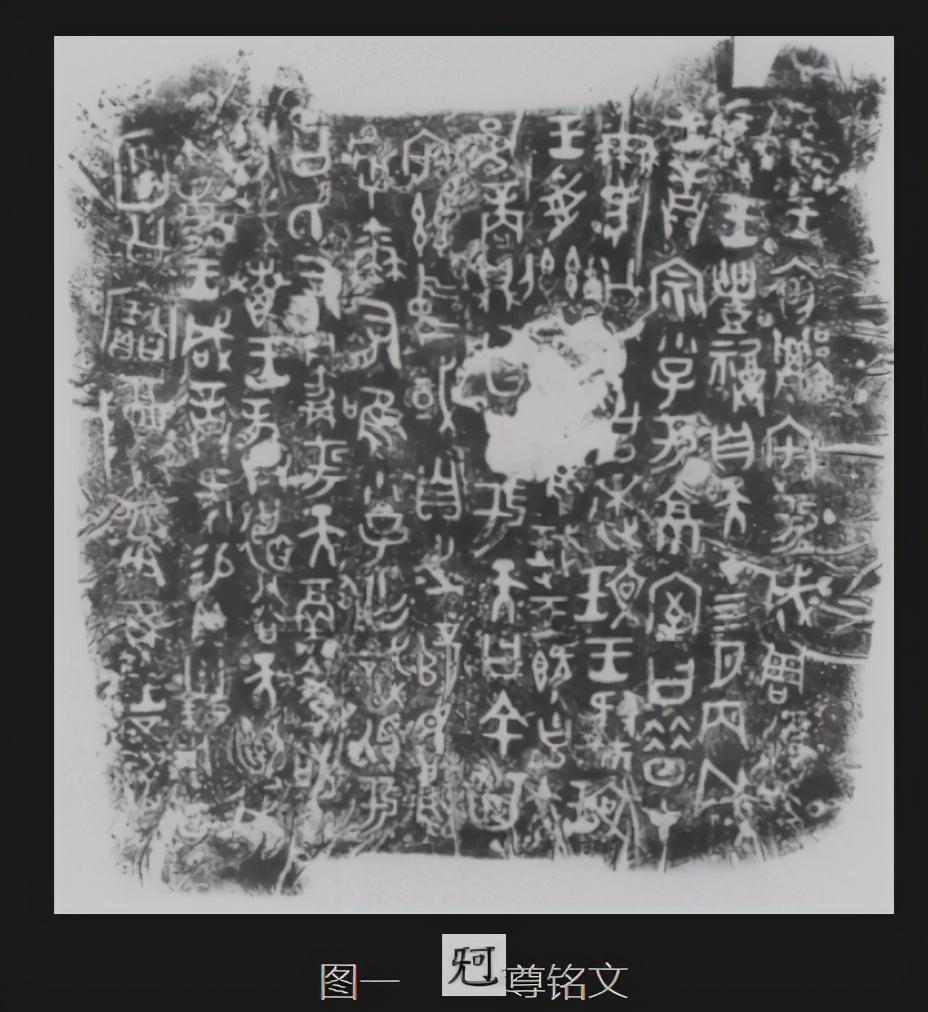

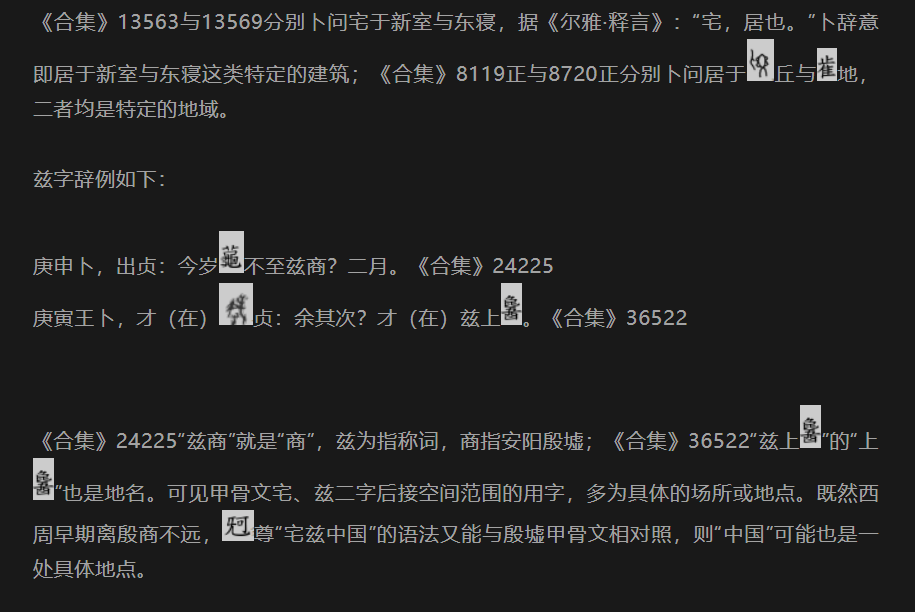

既然“中国”为王邑之意,并可指成周,则同为王邑的宗周有没有可能也是“中国”?由于资料有限,目前只能从间接记载探讨。《集成》260㝬钟(宗周钟)铭文提到周厉王率军平定南方,之后“南尸(夷)、东尸(夷)俱见,廿又六邦。”厉王因此“乍(作)宗周宝钟”,并祈求先王赐福子孙,使“㝬其万年,畯保四或(国)。”铭文内容揭示厉王做此器的最终目的,是希望自己(㝬为周厉王名)乃至子孙能长保四国。其中周王相当于“中心”与“四国”相对。这种以王为中心的思想在文献中很常见。值得注意的是,“宗周宝钟”之名显示作器者周王应位于宗周,或者此器将用于宗周的宗庙。那就可以进一步推论,器物存在的地理空间“宗周”与周王应同属于“中心”。则与四国相对的宗周就相当于“中国”。

图三 《集成》260㝬钟(宗周钟)

另外《尚书‧多方》亦载:“王来自奄,至于宗周。周公曰:‘王若曰:猷告尔四国多方,惟尔殷侯尹民。’”提到成王自奄回到宗周,周公代为传达成王对四国多方的诰令。此处宗周作为周王号令“四国”所在的地理空间,同样可视为“中国”。如果以上所说不误,说明对周王室而言宗周与成周都是“中国”。

如此又衍生出一个有趣的问题:周王室存在成周与宗周两个“中国”,是否会造成政治区域划分的混乱?这个疑问虽然没有直接答案,但可从西周军制的角度管窥一二。《集成》4238小臣 簋提到:“白(伯)懋父厶(以)殷八 (师)征东尸(夷)。”以及《集成》2833禹鼎铭文:“王乃命西六(师)、殷八(师),曰:“ (扑)伐噩侯(驭)方,勿遗寿幼。”都是率领西六师与殷八师征伐的内容。一般认为西六师肩负宗周的防卫,得名于周王室认为自己的根据地处于殷商西土;殷八师则负责戍守成周,是由殷人组成或地处殷地得名。《集成》9728曶壶盖又有“成周八师”之称,被认为是殷八师的别名。宗周军队称“西”显然是相对于殷或成周所在的地域而言。因此宗周与成周虽然都是“中国”,但在需要严格划分区域时会以成周为中心。

(三)从“中国”看殷周政治地理结构的原貌及其转变

“中国”一词无疑对周王室有着特殊意义。而此一思想乃是承袭殷商而来。例如前面谈到周王室以族名为王邑名,源于殷商王室称其居邑为商。而以成周、宗周为“中国”亦来自殷商以商为中心,所以卜辞又见商称为“中商”。传世文献亦保留不少王邑作为四方中心的例子。说明殷周时期“中国”——即王邑不可动摇的中心地位,并体现出与四方相对的政治地理结构。

这种观念的产生,与当时较为松散的统治结构有必然关系。贝冢茂树先生认为殷商是“都市国家”(City-state,又译为“城邦”),商王能直接统治的地区还是以殷墟为主。王玉哲先生也有同样看法。杜正胜先生提出西周、春秋时期,一个“国”统领四周的郊野及名义上管辖的一些大都小邑,便构成中国古代的“城邦”,所谓“国”只是城郭之内的范围。赵世超先生也说西周国野制的“国”相当于“点”,而“野”则是居地以外的“面”。 显示殷周王室以点控制面的统治模式与政治地理观念的一致性。

不过部分学者根据传世文献的记载,如《诗‧玄鸟》:“天命玄鸟,降而生商,……邦畿千里,维民所止。”《周礼‧夏官司马》:“乃辨九服之邦国,方千里曰王畿。”认为殷周王室存在以“面”构成的中心区域“千里王畿”,并套用到甲骨金文“商”“周”的概念中。对此王冠英先生指出:

由于甲骨、金文尚未发现畿字,殷人有无畿的概念,不清楚。即使有,按照《周礼‧大司马》“乃以九畿之籍,施邦国之政职”注:“故书畿为近”,《诗‧邶风‧谷风》“不远伊迩,薄送我畿”。毛传:“畿,门内也”,不过是殷都大邑商周围的郊牧之地。

王健先生也认为,传统所说的王畿观念是历代经学家将邦畿、内外服与五服、五等爵等勉强糅和在一起的结果,并不符合商周政治地理结构。这些意见揭示“千里王畿”未必符合殷周历史实情,况且“王畿”的意义还有待厘清。因此,何尊“中國”意义的探讨有助于还原殷周政治地理结构的原貌。

尽管“中国”意义非凡,但西周金文除了何尊以外再无出现“中国”一词。究其原因,何尊的“中国”是一个构想,“中国”建立后的正式名称为成周,对周王室而言无论是成周或宗周本身就代表着“中国”,所以不再需要强调“中国”一词。这与殷商王室以“商”为四方中心的意义相同。

随着周王室倾颓,“中国”一词才又大量出现。王尔敏先生曾统计先秦典籍出现的“中国”,其意义约有京师、国境之内、诸夏之领域、中等之国与中央之国五种。其中作为诸夏之领域比例最高,占83%,京师之意仅占5%。可见春秋战国时期(先秦典籍年代大多属此)“中国”用为本义的京师已属罕见。“中国”从较小的地域范围转为广泛区域,且带有文化概念的原因,应与当时的政治局势有关。

众所皆知,周王室传至幽王,与戎人、申人产生矛盾,最后兵败身死,宗周也被攻陷。此后王室东迁,“礼乐征伐自诸侯出”,为春秋战国时期。彼时周王室建构的“中国”不复存在,但诸侯称霸争雄也无法取代周王室的地位,形成“中国”概念各自表述的特殊现象,并用于与“四夷”区别。平势隆郎先生即认为:“战国时代中国的范围视各书籍而异。因为‘中国’一词是战国时代诸国视自己的立场而使用的辞汇。”甘怀真先生也同意“中国”的政治论述在战国中期是一个重要议题。此外,“郡县制”的发展使各国君王的直辖区扩大,往日以“王邑”为“中国”的概念已不符合当时的政治结构,这也可能是各国论述的“中国”空间扩大化的原因之一。总而言之,“中国”的意义在不同历史背景中有所区别,在西周专指“王邑”,春秋战国时期各诸侯为了建立以自己为中心的天下秩序,就对旧有的“中国”一词添加了新的内涵及论述。

何尊“中国”的研究一向不仅是单一学科与角度的独唱。过去判断尊的年代是根据铭文与传世文献的对照,然而现有考古资料无法与之相合,说明传统成王说并非定论。就铭文内容言,“中国”的意义也不是仅靠这二字的考释或参考传世文献就能解决。它涉及整篇铭文的内容、出自何人之口与“宅兹中国”的语句结构等,凡此均不能离开当时的语境与历史背景。对此出土资料不但提供了引路石,更进一步明晰“中国”——即王邑对西周政治地理结构的重要意义与动态发展过程。

(参考文献略,如需了解相关资料请查阅原文)

本文原载于《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》,2021年第1期,第156─164页,

作者江俊伟(1985—),台湾宜兰人,中山大学博雅学院博士后、特聘副研究员。

如需引用或转载,务请查阅原文并说明出处。

- 0001

- 0000

- 0002

- 0001

- 0000