语言与文字:试论殷商文字之发源与形成(一)

郭静云 考古侦探 4月28日

一、如何探索殷商文字的来源?

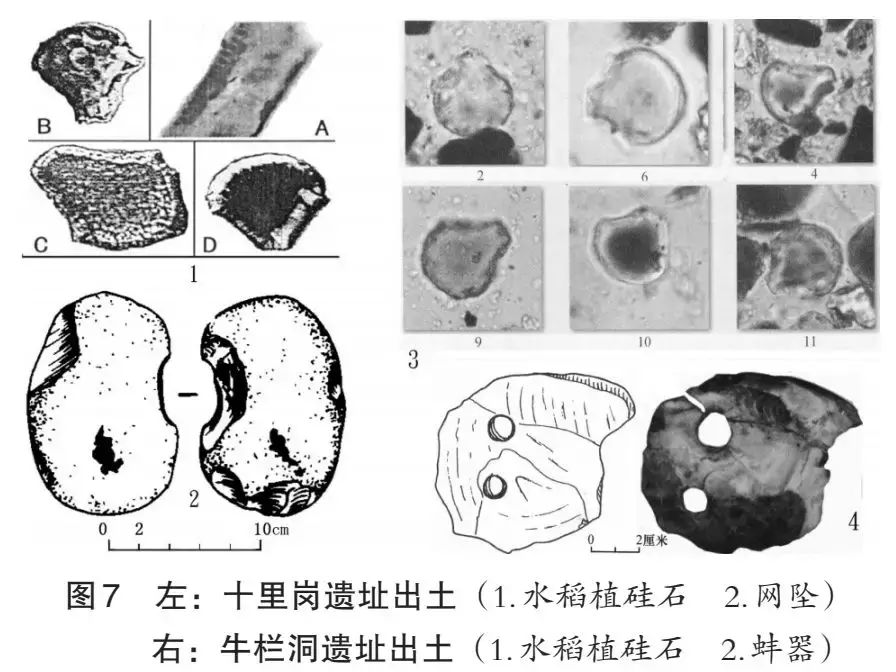

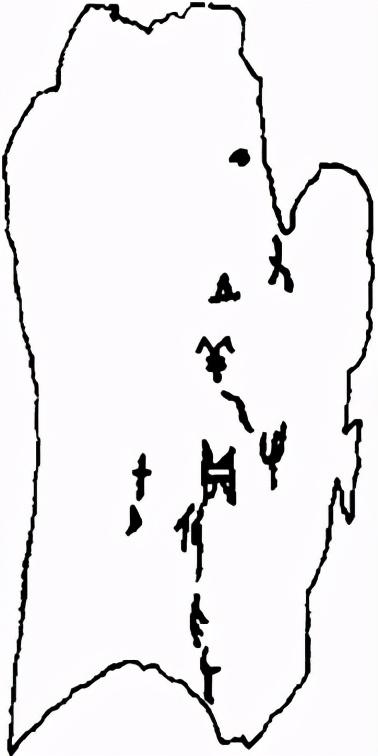

根据我们今日所掌握的资料,汉字的文字系统之滥觞实始于殷商的甲骨金文。虽然近半个世纪以来,学界针对传言中由郑州出土的、据说是“殷商之前带刻辞”的卜骨讨论不休,并从而将之视为“早中商”时期的甲骨文,但实际上此项资料仍有明显的疑点,其原因在于:不仅是出处不明,现藏处也不明,且现今已没有人见过其原件,仅留下了一张不甚明确的照片,和据其作过的模本(图一二〇)。就算吾人假设此卜骨确实曾于郑州出土过,然而郑州本身也具有不少殷商时期的文物遗址,尤其是其字形近似于殷墟甲骨文三、四期。高島谦一先生曾就每一字都仔细地分析过,证明郑州卜骨的刻字年代绝不可能早于武丁时期,甚至可能晚至武乙、文丁时期,因此,从郑州卜骨与殷墟卜骨刻辞的相较来看,可以发现两者之间大同小异。这代表着殷商晚期同一大王国内的不同地区,其甲骨文特征虽然大致相同,却也各具地方特色(与周原刻字的特点同理)。换言之,我们也不能仅仅依照出土的地点,便将这片下落成谜、年代不详且近似于殷商晚期的卜骨,视作是殷墟之前的甲骨文。即使这确实是比殷墟更早的带字卜骨,但依靠目前有的数据,仍无法认定他的时代。

图一二0 郑州出土带字的卜骨

根据现有资料,中国迄今仍在沿用的汉字系统,乃是殷墟建商大邑之后的伟大突破之一。既然历来传承的文字推始溯源于殷商,那么吾人若要研究汉字的渊源,自然是离不开殷商文明的形成问题。而截至目前的考古资料研究显示,中国之有明确的文字传承,最早仍只能上推至殷商甲骨金文为止。

不过,殷商的甲骨金文已是系统化程度很高的文字,因此,学界对此经常有所讨论,认为甲骨文不可能是最早的文字。笔者也赞成此一观点,但是,根据现今的考古研究证据显示,用汉字写的文献晚至殷墟建都之后,殷商文明才发展出完整的文字系统,相关汉字起源的研究因此陷于困境。

既然文字系统是纪录语言的载体,所以文字的起源必然离不开产生它的语言,意即离不开采用此语言的族群,以及本族群的生活空间及环境。语言既必然表达使用本语言之族群的生活背景,因此由某族群所创造的文字,也必然反映其独特的语言,以及本地、本时、本族的生活情况。然而,殷商文字从甲骨文一期以来,内容便非常多元,能够载录不同自然界的现象、动物、植物、农产,不同生活方式的情况及活动,这不可能只是由单一族群的经验而来。因此殷商语文的词汇,只能表达多种族群交往的结果。再之,中国幅员宽大,族群众多,语言的属性也必然众多,甚至经过了几千年同化的过程后,各地语言迄今依然还是保留着差异性。殷商之前,生活经验不同的各地、各族的语言,更加不可能相同。因此,依照笔者浅见,若要研究殷商文字的起源问题,可能吾人必须先脱离“文明起源一元论”的概念,从文明的来往、互相学习、互补发展的历程,来思量殷商上古帝国所掌握的语文。

但我们也不能单纯地仅采用学者们所论及、在华夏多元文明中“文字多元形成”的理论。因为文字乃是纪录语言的载体,只能在某种具体语言的基础上发展,并奠基于该语言的词汇和句法规律,方能产生。在多元的文明中,也不可能同时由几种族群的语言文字合并而产生所谓的“多元文字”,也不可能由多种语言共同创造一个文字系统。因此在多元、多语言的文明中,一定有某个主导性的族群语言,创造了最原始、基础的文字系统。若多元文明国家采用了本文字系统,便可能有多元化的发展,但此发展只能按照其原有的语言系统规律,吸收其它语言的词汇,并配合历史演进,更进一步地与社会、国家的发展接轨,使得这个多元文明国家的主流语文不断演变,形成更完整进步的文字系统。

关于中国的古文明如何产生文字系统一事,我们缺乏直接而完整的资料可以讨论,但我们却能由西方上古文明的发展现象来窥知一二。西方古文明的文字系统因始于在石上刻画符号,从而保留了比较完整的文字所形成的图景,因此笔者拟采用这些西方上古文明的资料,观察上古文明文字的形成基本规律,并考虑是否能从此规律上,进一步推测并尝试理解汉字文明形成、演变的过程。

二、古文明文字产的生若干规律

陈光宇先生曾经提出:“人类史上一共出现过四或五个独立创造的起源文字”(古埃及、苏美尔、玛雅、古中国以及或许古印度哈拉帕文明)。此说法显然有误。确实,世界有无数古文明独力创造出了文字,但其文字的寿命、发展情况、采用地域的广狭、时间长短、历史的影响力,皆不相同,陈光宇先生所选择的五种文明,绝不能完全代表情况相类的文字,文字起源也不能就此简单的化约为这几个类型。

在世界史中,许多族群曾创造了根源于其母语的书写系统,但其中有许多并没有更进一步地发展。(玛雅文便属于其中之一,但因为古美洲文明化程度低,发展时间晚,因此在考古学界发现的少数古美洲文字中,玛雅文已是属于最发达的一种了,这正是学界对它兴趣浓厚的原因所在。)在上古文明发达的地区中,发现非常多的早期文字系统。但文字的寿命并不代表文化的发达程度,反而是与采用其语言之国家的国势及影响力有着密切关系。如果族群的影响力有限,但其生活空间中长期以来皆没有其它族群与之竞争,那么,他们的文字寿命会比较长,不过,同样的,在世界文明发展史中,文字寿命十分短暂的例子更多。无论这个族群的文化多精致,如果国家实力不高,那么其文化也会在族群之间的资源争斗中灰飞烟灭,当某一族群的社会、国家衰落后,新来乍到其领土的族群,经常不重视失败者的文化和语文记录,而改用自己语言的文字系统作为主流的历史纪录工具。這致使我们难以解读大部分上古文字,连产生这些文字的语言也无法明瞭。

为了掌握文字发展的若干规律,以下笔者尝试从世界古文明史的观察中归纳各种寿命不同的族群文字的演化情况。

(一)举例一:古埃及文字

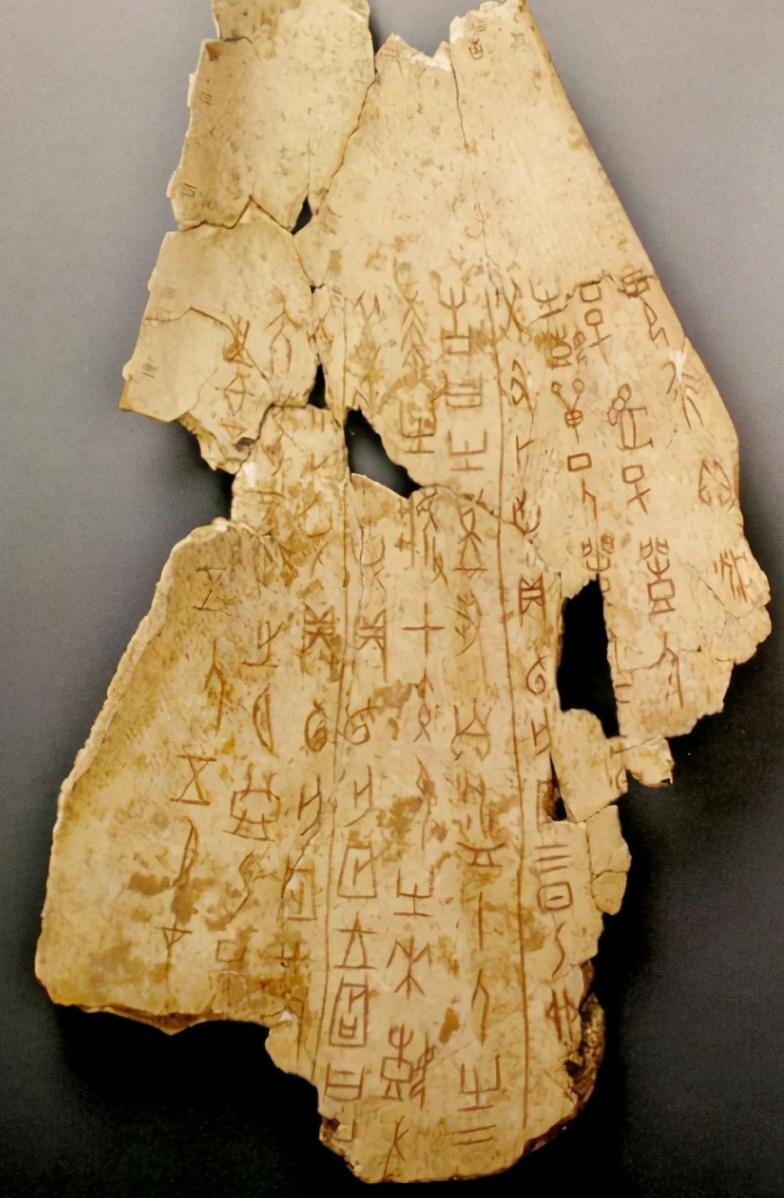

尼罗河古埃及文明从距今5200年的早王国便始有文字,乃是将象形和指事的图案连刻,以叙述某事,并作为祈咒、彰扬法老的荣誉等用途(图一二一:1-4)。因这些图案与语言相连,获得较固定的读音,并将图画转为语音化,从而发展成为象形字,并由此形成了古埃及的圣书体文(hieroglyphic)。

图一二一:1-4、古埃及早王国第一王朝时代圣书体文字:1、Aha法老象牙版(局部);2、Den法老象牙版(大英博物馆收藏);3、Snefer-ka-serek名牌;4、Sneferka名牌;5、古埃及僧侣体(hieratic);6、古埃及圣书体与僧侣体对照。

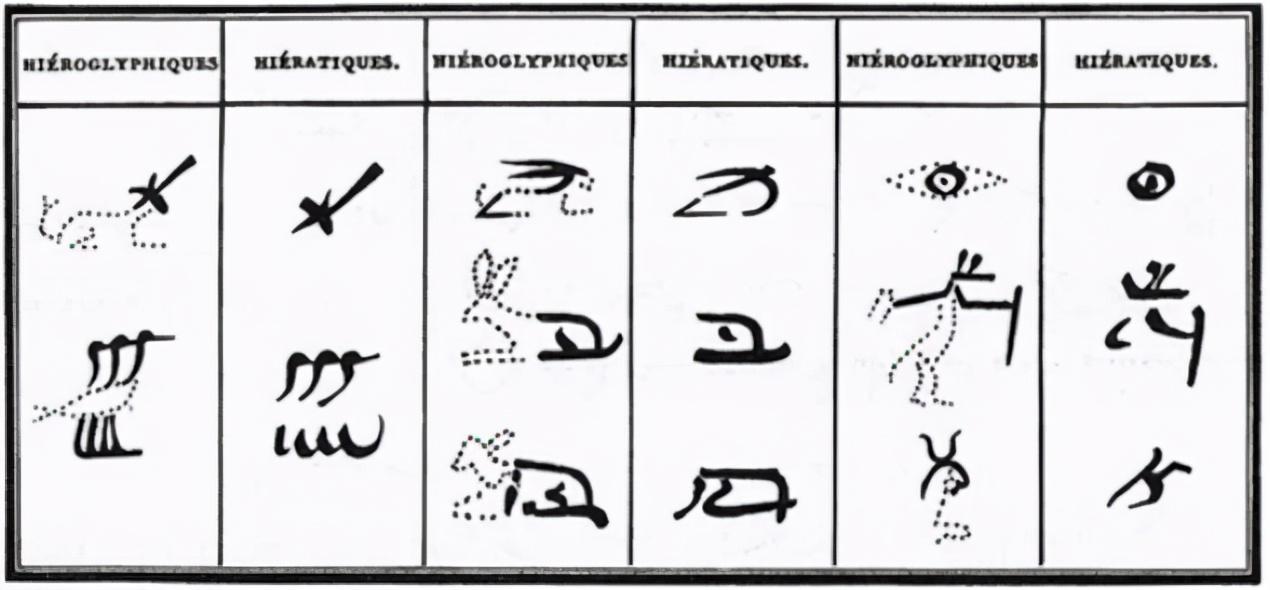

圣书体文字在古埃及历史上,一直被运用在神庙或墓冢里的铭文上,或用在宣扬、记录国家大事的石碑上,均显示崇高而神圣意义。与此同时,从古王国以来(大约从距今4800年后),图案完整的圣书体,亦被逐渐简化而形成僧侣体(hieratic)文字。古埃及人用僧侣体作市场、法院事务纪录,以及书写故事、诗歌等文学作品。僧侣体文字符号虽亦保留其原始的象形文字,但语音化及图案抽象化的程度很高。因此古文字研究者必须将其通过与圣书体的对照,方能得知其原始的象形意义(图一二一:5、6)。可知圣书体和僧侣体皆是属于同一个语言体系的文字,也就是生活在尼罗河谷古人的语言文字。

商博良(J-F.Champollion)古埃及圣书体和僧侣体文字字形对照表

古埃及文字出现的范围,即代表此族群的领土和活动范围。其中心乃是早期奠基于尼罗河谷族群的语言区。虽然在新王朝时期,古埃及的领土范围特别广大,但除了古埃及语之外,其它族群却极少使用埃及文字记录自己的语言。因此我们可以非常明确地看出语言与文字之间的关系。与此同时,虽然埃及不断与外族交往,吸收、同化外来的族群和文化元素,但埃及文字却是在同一族群、语言的脉络里发展出来的。古埃及文的文明,基本上皆属于同一语系内的文明。

古埃及文字的发展情况,其实非常独特:首先,只有古埃及文明在早期便使用图画符号以发展出简化抽象书写符号,同时却也将初期的图画文保留下来,并且继续使用。第二,虽然古埃及文字的生命很长,但其基本上仅限于作某种特定语言的书写,并没有跨越到其它族群之语言來使用,包括古埃及帝国所占领地區的族群,并没有采用埃及文的系统来记录自己的语言。如是,我们可以说古埃及文三千年来的发展,均离不开古埃及人的语言与生活经验的演化。古埃及文仅限于作某种特定语言的书写,却生命很长,这在世界文明中是相当独特的例子。

(二)举例二:古地中海族群的文字

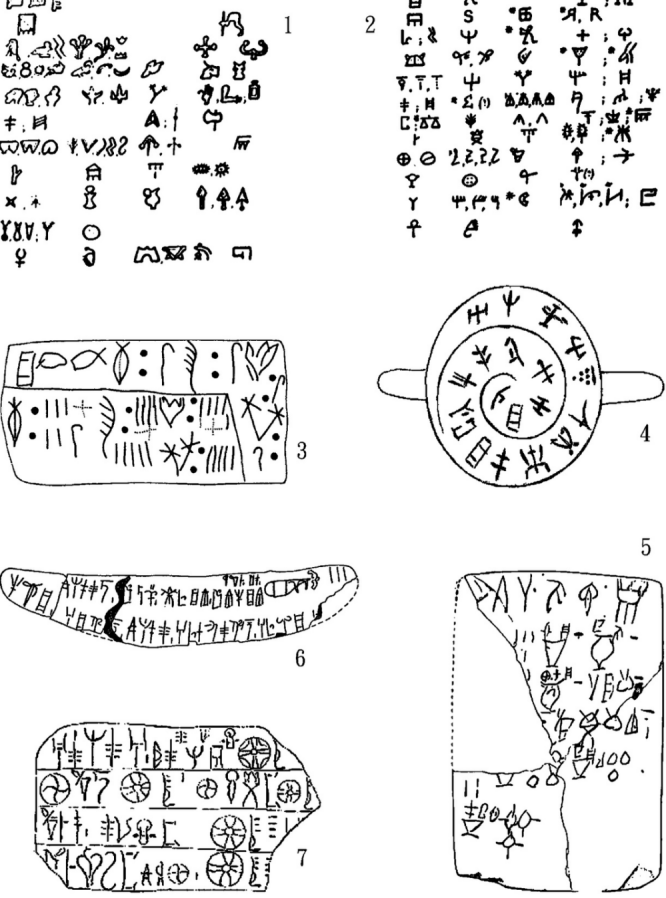

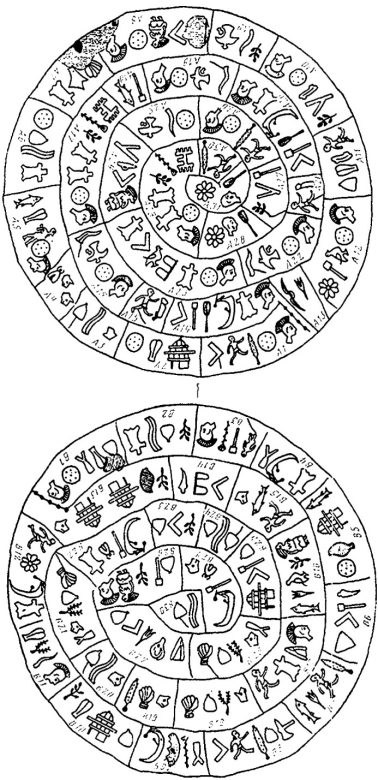

地中海文字起源比古埃及晚千余年,但亦可以看出其独立的语文发展脉络。在距今4000-3600年间,克里特岛和地中海群岛米诺斯文明发展出象形文字(图一二二:1),直至距今的3700-3400年间,文字的语音化及抽象化构造了米诺斯文明的线形文字A(图一二二:2-5)。但同时在斐斯托斯(Phaistos),也发现了带有象形文字的陶盘(距今3700-3470年间),其象形文字与其它米诺斯的遗物不同(图一二三),这项发现显示出在当时范围不算大的地理空间中,包含有不同语文的存在。

图一二二:1、米诺斯文明象形文字(距今4000-3600年间);2、米诺斯文明线形文字A(距今3700-1400年间);3、斐斯托斯陶版(米诺斯文明线形文字A);4、克诺索斯Mavro Spelaio黄金戒指刻文(米诺斯文明线形文字A,发掘自距今2900年的墓里);5、米诺斯文明线形文字A的陶版;6-7、迈锡尼文明亚该亚语文线形文字B的陶版(距今3500-3200年间)。

在距今3500-3200年间,亚该亚人(achaeans)来到伯罗奔尼撒半岛后,便形成了迈锡尼文明,并在距今3200年左右并吞了克里特岛的米诺斯文明,而迈锡尼文明也发展出了线形文字B(图一二二:6、7),现今的考古学界普遍认为:A和B两种线形文字在结构上有某种程度的共通关系,但其所连结的语言却不同,A是米诺斯语文,而B是亚该亚语文。与此同时,在塞浦路斯岛上的族群,从距今3500年开始,发展了塞浦路斯米诺斯音节文字,这个文字系统与其它地中海文字又有所不同(图一二四:1)。直至距今3000年后,才被纪录希腊方言的经典“塞浦路斯音节文字”所取代(图一二四:2),这两种塞浦路斯文字之间不仅见不到传承关系,甚至连所表达的语言也不相同。

图一二三、米诺斯文明象形文字:斐斯托斯陶盘(距今3700-3470年间)。

由此可见,地中海早期的文字,也显示了语言和文字绝对的关连性。因此,虽然各族群彼此之间的活动范围相隔不远,其语言和文字却互不相同。然而,采用这些语文的族群既没有建立起影响力既强又广的大国,又没有把自己的文字传给其它族群用,因此其语言文字亦逐渐在历史上消失。即便是上文提到的亚该亚人文明,后来也被多利安人(dorian,即经典希腊人)入侵、并吞,造成他们统治地中海地区的时间不够长久,以至于无法形成较大的古文字文明。多利安人不但占领亚该亚人的活动空间,更攫取、剽窃亚该亚人的神话,将其精神文化及神话中的历史归为己有,且用自己的语言文字加以纪录下来。

图一二四:1、塞浦路斯米诺斯音节文字的陶版;2、塞浦路斯音节文字。

唯有希腊文字形成后,由于希腊族群国家向外扩展,并涵盖了许多族群的生活区,这一文字才逐步地包融、纪录其它众多族群不同的语言,连早期已发展出自己文字的亚该亚族群后裔,也因而放弃了自己的线形文字B,并在希腊文的大文明中被融合了。同样,塞浦路斯人也愈来愈少使用本地语言,因此其文字和语言便在大希腊文明的融合里逐渐销声匿迹。

在希腊罗马文明的突破性进展中,它不但吸收了其它地中海文明的精髓,而且依侍自己的政治实力,逼迫其它文明加速败亡,当然,与此同时,有数种独特的语文也因此佚失了。历史中经常有因被弃用,而导致整个语言与文字系统消失的例子,这并不一定表达这些语文系统发展得不够完整,而是经常有其它历史因素渗杂在内,其中甚至经常包含许多高级而精采的文明,却在历史舞台上让位给未开化但有实力的年轻文明,因而时也经常发生高级语文凋零甚至死亡、佚失的现象。这些现象不仅在希腊罗马(以及汉朝)时期非常普遍,在更上古的文明中也经常可见。

(三)举例三:埃兰、波斯文字的演化

在上古史发展过程中,也还有其它的文明,虽然在早期曾发明文字,却在某历史阶段因为某些因素而放弃了自己的文字,转而接受、使用别族所发明的文字。其中有些族群乃是完全被别族的文明同化,但也有些族群虽然弃用了自己的早期文字,并转而借用别族的语文,但在历史上依一直强调自己的独特性,从而发展自己的语言与独立的文化。其代表性的例子有埃兰、波斯族群的文明。

在底格里斯河以东,距今5000-4600年间,产生了与其西边两河流域不同的先埃兰象形文字(图一二五:1、2)。该文字在距今4600-4200年间逐步发展出埃兰线形文字(图一二五:3、4)。但距今4200年左右,埃兰人开始使用两河流域上游的阿卡德语言,并逐步以阿卡德楔形文字取代了自己的古文,同时也开始使用阿卡德、巴比伦楔形文字,来纪录一些属于自己语言的词汇。在历来的发展中,埃兰楔形文字逐渐累积了与巴比伦、及其后亚述文字的众多差异,再经过屡次演化,到了距今2600年左右新盛波斯阿契美尼德王朝,仍然继续使用(图一二五:5、6)。

图一二五:1-2、距今5000-4600年左右先埃兰象形文字(陶版);3、埃兰线形文字:4、公元前23世纪Kutik-Inshushinak埃兰王的石碑(埃兰线形文字);5-6、埃兰波斯楔形文字大流士一世的石碑(公元前4世纪)。

其实,在这些古文明中,创造了最被广为使用的楔形文字的苏美尔文明,自己却被其文字继承者东闪族文明亡国灭种,并因此使得丰富精采的苏美尔语失传和苏美尔族群消失,但在文字创造者族群灭亡后,其文字依然被许多异族续用了数千年。这便是因为打败并同化苏美尔的闪族族群,并未创造自己的文字,反而使用苏美尔文字系统来纪录自己的语言。因此西亚文明起源的历史是相当独特的:被巴比伦同化的苏美尔族群,实际上才是古西亚共通跨语言文字系统的创造者。

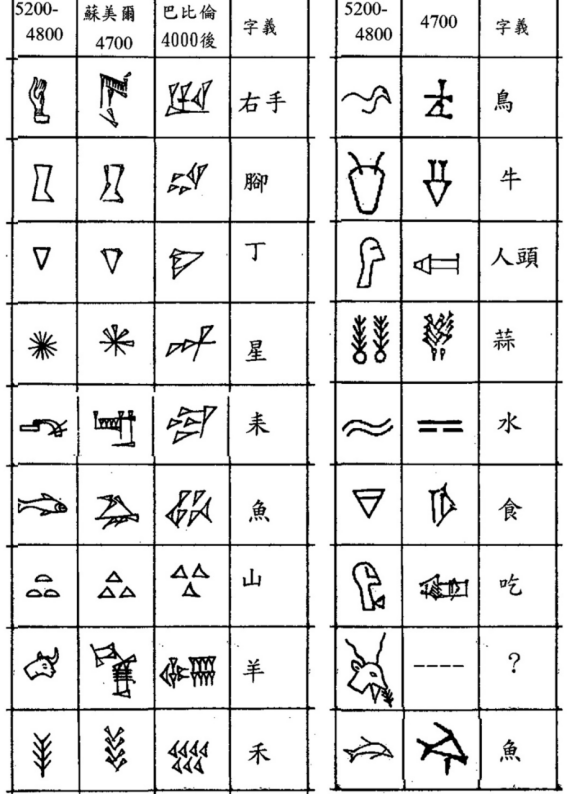

(四)举例四:古西亚楔形文字

使用同一种文字来记录不同语言的现象,并非仅从希腊时代才开始,而是上古文明文字发展的一种共通而普遍的趋向。古西亚最早的跨族群语言纪录载体,乃是阿卡德、巴比伦楔形文字。其滥觞于幼发拉底和底格里斯两河流域南游的苏美尔古文明,由苏美尔人所发明,并垫基于苏美尔人的语言,年代为距今5200年左右,当时苏美尔的早期国家逐渐成形,因而开始采用象形文字(图一二六)。然而,苏美尔自有文字开始,迄至距今4800年左右,才将象形文字加以抽象化,形成了苏美尔的楔形文字;再经过几百年,北方的游牧族群(东闪米特族)借用了苏美尔的楔形文字,来记录自己的阿卡德语言,这便成为西闪米特族亚摩利人(amorite)即巴比伦人语文的基础(图一二七)。楔形文字同时也成为埃勃拉人(eblanite)、亚述阿拉美亚(arameans)等闪族人与国家的语文。

图一二六、苏美尔距今5200-4800年代带象形文字的陶版

图一二七、苏美尔象形文字与苏美尔和巴比伦楔形文字对照表

除了阿卡德、巴比伦、埃勃拉、亚述等闪族,或是埃兰、波斯语言及国家之外,还有胡里特人、乌拉尔图人、印欧赫梯人、卢维(luwian)等语系不同的古文明,都采用苏美尔楔形文字来记录自己的语言。也就是说,不只苏美尔族群自己的苏美尔语,就连各种闪族语言、古伊朗语、胡里特和乌拉尔图语,以及印欧语系的赫梯语,皆使用苏美尔文字来记录。因此,苏美尔楔形文可能是历史上最早的跨语言通用文字。

(五)多种种族、语言共享文字的若干规律

在历史上来说,楔形文字应是最早跨地区、跨民族、跨语言的共享记录方式。在其之后,大希腊文明兴起,而希腊文字则成为了新的共享记录方式。此后,不管时代如何更迭,我们在整个世界史中,依然可以看到类似的情况,例如:迄今不同语系的语言,继续使用希腊文字,而有更多的语言,则使用了从希腊文字发展出来的拉丁文字等。在东方文明中,则显现了同样的情况,同一个中文字,既用在语系相近的越南文中,也用在语系不同的韩文、日文之中。这种文字借用的情况,自古至今一直可见。

不过,古今东西在借用文字方面,方式确实是有所不同的,在近2000余年的西方文明中,文字的借用仅限于借用其音,用外来的拼音文字记录自己的语言。而在腓尼基、希腊之前的西方古代文明,以及在东方文明中,文字借用则蕴含了两种规律:其一是按照文义来借用符号的方式,如阿卡德人借用苏美尔文字,是借其本意,并使用阿卡德语来阅读它们,导致楔形符号在不同的语言中产生了不同的读音念法。这有点类似华北、越、粤、闽等许多语言,共同凭字义使用汉字,而各自读音却不相同,因此导致汉字读音念法十分多样的结果。汉字的共享性,并不限于语系、句法、结构相同的语言,即使是语系不同的韩文、日文,原来是凭借着基本字义来借用汉字(后来也有借音的现象),这与闪族语系的语言借用苏美尔文字的情况类似。

第二种方式,则如后来赫梯语从巴比伦借用阿卡德化楔形文字之情况及规律,与原来闪族从苏美尔族借用文字的借法有所不同。除了字义之外,赫梯语更进一步借用了楔形文字所表达的阿卡德语读音,以记录自己的语言,并且照着楔形文字的规律,另外塑造自己的音节文字。埃兰语早期纯粹只使用阿卡德文,但到阿契美尼德王朝波斯时代,波斯文却更进一步地凭读音借用之,以塑造自己楔形文字的规律。乌加里特文(ugaritic)则更在楔形文的基础上,创造了自己的标音字母系统(辅音音素文字),已经几乎不借字源的原始字义,只将之作为拼音文字使用。在东方文明中,越南的喃字,兼采两种借用汉字的方法,部分借用字义,部分则是用以作为读音符号,以纪录越南语的语音,并根据汉字的造字结构,另外塑造了很多新字,以符合自己语言的声符来,取代汉字的声符。

(六)总结

换言之,世界文明文字的发展有两种趋势:一、独特的古文明从象形符号演化,逐步建构文字系统;二、某文明所发明的文字系统,被别的族群接受、消化而借用在自己语言的脉络中。在新的族群手里,文字产生了更进一步的发展,如巴比伦文原本乃是从苏美尔借用的文字,其后却因巴比伦的势力逐渐成为一个巨大的国家,而影响了更多族群、国家也转而使用,并将之广泛当作“巴比伦文”,到后来甚至连文字实际的发祥地苏美尔,也逐步放弃了自己的语言,被巴比伦文明给同化了。若是现今考古没有发现苏美尔的遗迹,亦或者,苏美尔人没有采取在陶版和石版上刻字的方式,来记述他们的族群语言,而改用了难以保存的木板或木牍作为书写载体的话,这些文字就会被掩埋、风化在时间的催枯拉朽之中,而没有一点蛛丝马迹被保存下来,那么,现今的学界可能会因此以为楔形文字便是由巴比伦所独创发明。

在此,让我们回到中国文字的形成问题,关于殷墟文字的分析,我们无法看出当时的殷墟本土族群拥有从早期先文字符号到系统化文字的发展脉络,亦无法看出将早期符号的文字化而成为甲骨文的明确线索。因此,由观察其它古文明文字发展趋势与途径的经验,使笔者判断,殷商大国的文字,可能并不如苏美尔或古埃及那般,由独特的族群语言与文字相连着、一脉相承而成形,并由单一的文明族群发明纪录语言的方法及工具;反而,吾人可以推想,或许殷墟的甲骨文字也是类似于巴比伦文的情况,实属从另一种语言被借用、并进一步修饰、结构化,从而发展出来的文字系统。

中国的疆域幅员辽阔,在此空间中,必然有多种使用不同语言的族群存在,其中某些族群的文明发展特别古老、深远,因此可能会有类似于苏美尔文明的发展进程。其文字经历过从原始图案符号发展到抽象化、语音化文字等一脉相承的途径,但其它一些较晚发展出来的族群,则有可能会发生如阿卡德、赫梯等文明般,借用外语文字以记录自己语言的现象,并根据自己语言和文明的需求,更进一步地将这些文字系统化。有些文明则可能类似埃兰,虽有自己的先文字符号,但后来却接受了外来更加系统化的文字。更甚者,有些文明类似苏美尔一般,虽然率先发明了文字,但在历史上却出现了其它势力更强大、并借用其文字的国家族群,因此到后期竟反过来接受了文字借用者的纪录方式,并逐步放弃了自己原始语文的特点,而与其它强大国家的文明相互融合。

殷墟是多种族群共同建立的新都市,而在殷墟大邑“商”建都之前,此地从未有甲骨文之前的文字被发现。然而,文字发展是一个漫长的过程,涉及聚落的语言、族群、活动空间、生活背景和经验,必需在漫长的历程中面对同一种不变的环境,并累积相关的生活经验,才能产生出需要使用文字来进行记录的文明。从世界史的规律来说,流动的族群从来没有发展出自己的文字,而多属于借用其它族群的文字,或直接使用,或加以变化。殷商文字从词汇来说,涵盖的条件相当多元,代表不同地域、不同族群的经验,可见是多元国家文明的文字系统。但文字作为语言的载体,其初始不可能从多种语言合并而产生,必然先有某种语言作为发明文字的源头,才可能经由其它语言的转化、而发展,因此,在甲骨文这一涵盖了多元文化的文字类型中,其漫长的发展历史长河内,应有一支主流文化为其源头,这便是吾人研究此问题的核心:在中国如此广大的地域中,究竟是哪些上古文明发展出了原始的象形文字,并能够辗转成为汉字文明的滥觞?

(未完待续)

本文摘自郭静云著《夏商周:从神话到史实》(上海古籍出版2013年)第282-324页。参考文献略,如需引用或转载,务请查阅原文并说明出处。

- 0000

- 0000

- 0005

- 0000

- 0004