从定居的生活策略到农产的萌生(蓝色革命之五)

【说明】本文为郭静云、郭立新所著《“蓝色革命”:新石器生活方式的发生机制及指标问题(东亚视角)》(原刊于《中国农史》2019年第4-5期),因全文内容较长,现分节摘发。

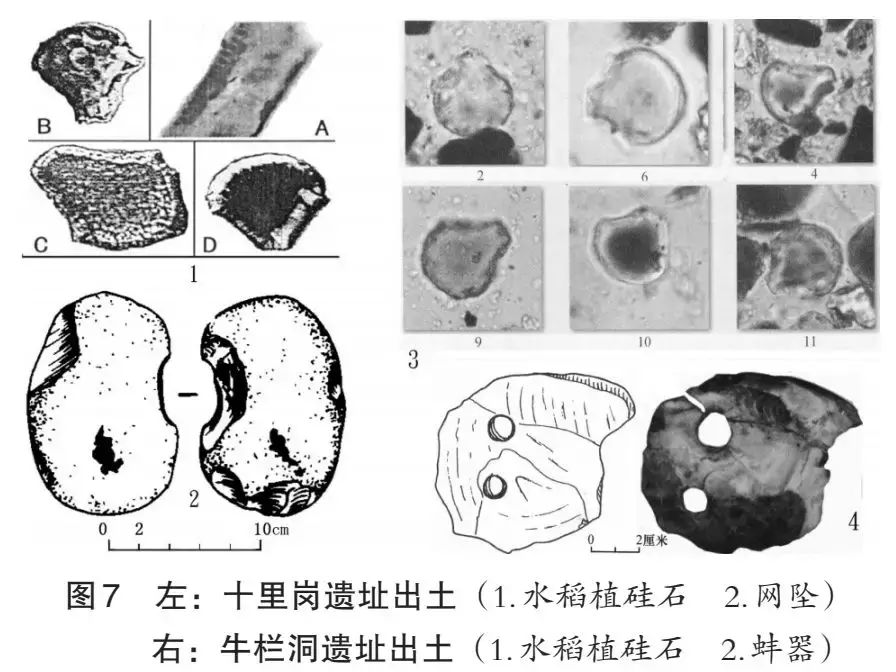

新石器革命在发展过程中,在水蓝底色之上再获得一层黄白的谷色。在草坪定居的人们,既然已经扩展自己的食谱,继续尝试、研究自己生活范围中的其他东西,包括食鱼的鸟类以及水生和陆生的植物,其中也有时常生长于淡水边上、湿地中的禾本植物,如长江流域低洼的平地和丘陵间的湿谷都是野生稻的盛发地带。前文所提玉蟾岩遗址所发现的鱼骨,都是常在野生稻田边上浅水中生活的鱼种。八十垱遗址,除了清水中生活的鱼种之外,很多也是稻田边浅水里的鱼(图四)。在浅水禾丛边捕捞的新渔民,同时可以尝试吃身边尚未全熟的甘甜谷粒。尤其是因为人们会观察,稻谷成熟时一大群鸟飞来吃谷,鱼也爱吃掉到水里的谷粒,岸边上的水稻丛为捕鱼、射鸟的人们提供良好的鱼饵和鸟饵,猎人们顺便自己也会想了解而尝试其味道。并且,人们开始在湖畔上栖息,用水边的芦苇铺毯,在水稻丛多的地区,铺上稻草作窝等。如牛栏洞里发现人们带来稻属植物到岩洞内,同时也有带来假稻属(Leersia)和竹族(Bambuseae)等植物,可能被古人用作铺垫、篮子等等生活上的作用(图二一:3)[1]。在此情况下,慢慢也能认识到水稻还可以食。

澧阳平原最早发现人群使用野生稻的遗存发现在十里岗遗址。发掘者叙述:“1999 年中外专家不约而同地从相距20米的二个探方的文化层土样中发现了稻叶上的植硅石”(图二一:1)。并进一步论述:“十里岗地势较高,现代相对高度约10米,古代肯定更高。岗上没有水源,至今也没有人种植水稻,遗址中发现的稻属植硅石只能源于周围的低洼地或湿地。由于遗址本身就坐落在低洼地东田堰的南岸,故其稻属植物应直接取自古东田堰的范围之内。”[2]也就是说,十里岗人将稻谷或完整稻草带到他们聚集之处。该遗址早于发展稻作的彭头山文化,因此可以视为人类对水稻兴趣的第一阶段,接触水稻,用在自己的生活中,且或许尝试食用。这些一万余年前刚在澧阳平原半定居的新渔民无法想象,过了几百或上千年后,他们的后裔将来着重于栽培水稻,而成为历史最早的稻作农民。

笔者认为,改变人类生活的农业,最初只是早期渔业生活发展的副产品。其实,人类很多革命性突破是在偶然和不经意的情况下衍生的,开始依赖粮食的巨大变化也不例外。一万余年前少量族群来到淡水边上生活,因其从游猎转身到偏向渔业,故其最初的目标是在水中找鱼,而不是去找谷物。但是,他们长期生活在水边的草坪,就会注意到水里或水边其他可食用的东西,包括谷物和各种植物,如采集大豆等豆类以及认识很多种水果树。八十垱遗址因为地势低,遗存位于常年水位之下,所以保存得比较好,故在该遗址可以看到非常丰富的植物性食物,其中稻谷的比重相当高(图二二)[3]。

在原亚非(Proto-Afro-Asiatic)语系里“鱼”(da/ug-; dag; 闪语族(Semitic)语系作 dāg-)和“谷”(da/ingw-, 闪语族语系作dagan; 古埃及文(Egyptian)作dVg(V)w)是同根词。这个现象的来源,在语言学界一直难以解释,我们推想这或许可能源自于新石器初期的人类生活经验:离开森林、选择在河边活动的人们,在捕捞及狩猎水边的动物的同时,同时亦在茂盛的野生禾丛中采集甘甜的谷物。古人也发现水生植物(如彭头山人所吃的芡实、莲子、菱角等,图二二:8、9)[4],但是栽培水生植物的技术更难以掌握;而土里长出的植物,人们至少可以通过帮助其扩展生长范围、拔除莠草等等,做适当的管理和保护,来促进其生长与产量。

换言之,一小部分人群食谱的改变,促使他们来到靠近低漥地与水域的草坪过半定居直至定居的生活,捞鱼、打水生动物、射水边的鸟,同时也增加对自己“领土”的认识,尝试新的根果;开阔的水边湿地有禾丛,使人注意而喜欢其味道。之后人们才开始特意保护、栽培粮食。所以新石器革命的发生次序与因果关系是,从渔业到半定居或全定居,从定居再到扩展采集植物维生,然后才开始栽培,而并不是相反。人们不是因为一开始就有目的性地想作农民,为农耕而定居了,而是因为他们脱离对山林的依赖,靠水系维生,下来平地定居了,因此才认识到谷类并开始栽培之。

我们进一步思考可以发现,初期渔业与初期稻作农业发展的自然条件是一致的。在长江流域,浅淡水资源最丰富最适合早期渔民定居的地区,即有很多低漥沼泽的坪地,往往同时也是禾本草植物大面积分布的区域,尤其是在野生水稻的自然分布区,浅水丰富的平地自然也是水稻的丛林。换言之,早期渔民的天堂区,也是最容易形成人们对谷类依赖的地区,因此也会进一步引发栽培行为。

在研究新石器早中期遗址时,谷物遗存的发现,无论是稻属、粟属或麦属等,学界讨论的要点经常涉及到野生种或栽培种,因此在这方面已累积众多研究成果,包括自然科学试验和探讨。笔者不进入这方面的讨论,是因为认识到栽培谷类的事情,并不如开始采集及食用谷类重要。驯化动物和驯化禾本科植物的要点不相同。驯化动物的行为,虽然含有从狩猎到畜牧生活方式的根本性变化,但并不包含食物的改变,因为驯化动物始终都是猎人的食物。而对于禾本科植物而言,从采集伊始就意味着食物的改变,同时还带有生活方式的巨变,其后从采集到栽培阶段所发生的变化反而不如开始采集阶段来得明显,因为这是依靠粮食的生活方式出现以后,为使新生活稳定而自然发展、不断寻求并逐步成形的结果。

谷类细小,不象根果的采集目标明显,无论是野生种或栽培种,如果不是偶尔在草坪上用嘴巴直接尝,而是先采集再用,就需要加工。人类开始采集和食用粮食,这才是一种生理上的大变化,由此才开始全面影响生活方式和社会组织结构的变化。由于野生谷类的产量不高,谷粒容易掉至土中;因此,如果形成对这种食物的需求,自然会形成栽培的需求。一旦人们开始栽培植物,就更难离开自己的定居区。是故,在上述浅淡水源充足、生活坪台安全、禾本科植物茂盛等完美的自然条件中,定居生活策略才有可能从渔业、采集一脉相承地发展到耕作,形成很稳固的生计与生活状态。

不过,从初步定居到食用谷类,又到栽培谷类和稳定居住,是一个漫长的过程,也并非所有开始捕捞的人群会一脉相承地前进,更多人群只是增加水生食物的比重,根本不发现谷类,可能是因为在他们活动范围内野生谷类植物没有造成引人注意的稻丛。还有些人群,虽然在他们活动范围发现谷类,但其产量只允许季节性地采集,沼泽地的幅度不足以依赖,所以也很难形成目标专注性很强的栽培行为。而只依靠攫取生计的定居策略不够稳定,在气候波动或受其他因素冲击时容易崩溃。在东亚地区新石器时代遗址中,已经发现很多遗址,出现半定居,但后来没有发展到全定居,或经过几百年定居后放弃了该生活策略。是故,栽培谷类的原创行为,都是在独特的小区域发生,其他区域原本只是采集,而后来学习原创者的技术。

本文最后要讨论的问题是:在蓝色革命进展的过程中,在哪一个发展阶段,人们开始制造陶器。

作者:郭静云、郭立新

出处:《中国农史》2019年5期

[1]广东省珠江文化研究会岭南考古研究专业委员会、中山大学地球科学系、英德市人民政府、广东省珠江文化研究会农业文明研究专业委员会,《英德牛栏洞遗址》,页162─170。

[2]裴安平,史前广谱经济与稻作农业,《中国农史》,2008年第2期,页5。

[3]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页182─183、508─509、518─577等。

[4]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页182─183、508─509、518─577等。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0008

- 0004