岳洪彬:殷墟青铜礼器的发现与研究评述

殷墟青铜礼器是晚商青铜文化的重要组成部分,很久以来一直是人们收藏、研究的珍品之一。自1928年殷墟科学发掘以来,殷墟又出土了一大批具有科学层位关系的青铜精品,从而使殷墟青铜礼器的研究也一步步走上科学的轨道,并取得了丰硕的成果。

殷墟青铜礼器的研究是以殷墟青铜礼器的发现为基础的,而青铜礼器的发现又与殷墟田野考古的开始、发展和不断深入紧密相连。所以本文依据殷墟田野考古的重大发现及其对殷墟青铜礼器和商史研究的推动作用,将殷墟青铜礼器的发现和研究分为三个大的阶段,即初始阶段、发展阶段和繁荣阶段。

一、初始阶段(1928-1949年)

殷墟青铜器的发现有悠久的历史,据载可到宋代[1]。在1928年以前的一些铜器著录中,已刊载不少商代(或殷墟所出的)青铜礼器。但是,当时的文人儒士尚未对殷墟青铜礼器作专门研究,只是停留在鉴赏、收藏、著录器物的图像或铭文考释上。1928年对殷墟的科学发掘,才真正揭开了殷墟青铜器研究的序幕。

1928-1937年历史语言研究所对殷墟共进行15次科学发掘,出土了一批具有地层依据的商代铜器资料。据初步统计,共出土青铜礼器170余件,其中以西北岗王陵区所出牛鼎、鹿鼎、“寝小室盂”以及小屯5座殷墓所出铜礼器最为重要[2]。与此同时,当时的河南省政府也派前河南博物馆的何日章,前去殷墟抢挖宝物,也发现不少铜器[3]。

随着华北的沦陷,日本文化侵略者的魔掌也伸向殷墟。日本战败后,美国则从中国和日本搜罗中国古物,其中很大一部分来自殷墟[4]。伴随着日美的盗掠,安阳当地人的盗墓之风再起,先后有大批商代古物出土,除流散国外之外,国内收藏家手中也有不少精品[5]。总之,自1937年至1949年新中国成立以前,由于日、美和欧洲等帝国主义者的盗掘和搜购,殷墟铜器被盗运出境的,不计其数,损失严重。

上面简单概括了此阶段殷墟铜礼器的发现情况,下面对其研究状况作一归纳。

1.有关殷墟青铜礼器的图像著录和铭文考释情况:

这一阶段有许多著名的商周铜器著录刊行,其中,国内刊行的主要有:容庚《宝蕴楼彝器图录》、《武英殿彝器图录》和《颂斋吉金图录)、于省吾《双剑侈吉金图录》、刘体智《善斋吉金录》、商承祚《十二家吉金图》二册、罗振玉《贞松堂吉金图》和黄濬《邺中片羽》六册等。其中《邺中片羽》收录的铜器多出自殷墟,共收青铜器133件,《初集》上、《二集》上和《三集》上、下卷均有青铜礼器收录,为殷墟青铜礼器的研究提供了重要资料。

同时流传国外的大批青铜器,也被国内外的学者编成图录出版,其中不乏殷商铜器精品。这主要以陈梦家编著的《海外中国铜器录》为代表。日本也刊行了一些铜器图录,如《青山庄清赏》、《白鹤吉金集》等,都收录不少殷商时期的青铜器精品。此外,欧美一些国家博物馆和美术馆以及私家收藏者也将其收藏的殷周青铜器结集出版,对殷商青铜器的研究提供了不少有用资料。总的来看,这一时期国内外出版的铜器图录的编著体例与中国早期的金石学著录没有太大区别。

除著录之风盛行外,款识类的文字考据亦是该时期古器物学家的主要用功点。除较早的罗振玉的《殷文存》(1917年)外,罗振玉1936年出版的《三代吉金文存》,几乎收集了当时所能见到的所有殷周金文资料,约4835器,成为“商周金文集大成”之作。此外,在宋至清数代金石学家对青铜器进行定名的基础上,王国维、容庚等先生对商周铜器的定名问题做了重新订正,对中国古代铜器研究做出了很大贡献。

2.逐渐摆脱旧金石学的束缚,走上用考古学的方法研究殷墟青铜器的道路

随着西方现代考古学方法的不断引进,中国也出现了一批具有早期现代考古学知识的考古学家,李济和梁思永可为代表。新一代考古学家的出现,使得商代青铜器研究逐步摆脱了旧金石学或古器物学的束缚,逐渐走上一条科学的研究道路,在青铜器资料的收集方法和分析方法上都提出了许多科学的方法论,时至今日有些仍为学术界所沿用。

李济先生在对殷墟青铜器的研究上,率先采用了标型学的理论和方法,提出殷墟铜器分期的概念。1932年李济《殷墟铜器五种及其相关之问题》。将殷墟出土的镞、戈、矛、刀、銎斧等分别作了形制分析,对其时代早晚做了推断,探讨了不同型式器物的演化规律。这不仅是殷墟铜器研究中最早使用标型学分析方法的例子,而且也是中国铜器研究中首次运用标型学的尝试[6]。李氏1948年发表的《记小屯出土之青铜器》一文,对小屯发掘的一批铜器墓出土的青铜礼器,分类排比,探讨某些铜器演变与源流问题,并依此排出了这些墓葬的时间顺序[7]。虽然其结论现在看来尚需商榷,但是其在殷墟青铜器的形制发展和墓葬分期研究的方法论方面,还是颇具创造性的。

除李济先生在殷墟发掘的基础上对殷墟铜器研究提出标型学的研究方法之外,郭沫若先生以唯物史观为指导创立的标准器比较法,也是这一阶段提出的铜器研究的重要理论和方法论之一,为使中国青铜器研究成为一门独立的学科做出了巨大贡献[8]。

在这一时期,伴随着新资料的出土和新研究方法的提出,一些有关商周青铜器的综合性研究专著也不断问世,其中以容庚的《商周彝器通考》[9]和陈梦家的《中国铜器概述》[10]最为重要。这两本专著都从多个方面,对以前中国铜器的研究作了总结和阐述,时至今日仍有重要的参考意义。

3.关于殷墟青铜器的分期断代研究

正是由于殷墟发掘获得的这批具有丰富科学价值的铜器资料和李济、郭沫若等提出的科学的方法论,使得当时学者对中国古代青铜器的分期断代研究也做出了很大成就。

这主要是指将殷商铜器从“三代”铜器中分离出来,并使进一步断代分期成为可能。其实“商器”一词,早在宋代吕大临《考古图》中就已使用,但到明清时期为改以前铜器鉴赏时的附会之风而矫枉过正,放弃“商器”一词而含糊地称为“三代器”。在安阳已发现甲骨文之后,田野考古尚未发掘到青铜器之前,马衡曾尝试为传世殷墟青铜器建立可靠的断代基础,以别于周代青铜礼器,但其所做研究并未达到他预期的目的。1928年以后殷墟正式发掘了青铜器,使得“殷墟青铜器”进一步从“商器”中分化出来,使人们对商代铜器,尤其是商代晚期铜器有了一个比较准确的概念。

李济先生曾在20世纪40年代对小屯墓葬出土的青铜礼器按器形进行分类,并对某些器的形制演变与源流问题做了探讨[11]。

这一阶段国外学者对商周铜器的分期断代研究也不可忽视。英国W.Perceval Yetts 1936年发表的《中国艺术展览》,将中国青铜器分为殷商、周和秦淮式;瑞典Bernhard Karlgren 1936年和1937年发表的两篇文章,对殷周铜器花纹做了深入研究,并将商周铜器分为殷式、殷周式及鄂尔多斯式和淮式[12]。然Bernhard Karlgren的研究当时就有人质疑[13],但后来也有人支持[14]。

4.科学技术在殷墟铜器研究中的初步运用

在这一阶段,科学技术在商代青铜器研究中的应用也是一大特色,也是与旧金石学最大的不同之处。

首先,是对殷墟铜器进行成份测定。1930年李济曾请当时的地质研究所的梁冠华和化学所王琎对殷墟前三次发掘的小件铜器进行成份分析,表明殷墟铜器是青铜器[15];1931年英国Carpenter利用金相显微镜估测过4件殷墟出土的铜器[16];1933年直接参加殷墟发掘的刘屿霞,根据殷墟出土的炼铜遗址和铜器,对殷墟铜器重新进行详细的分析,再次证明殷墟铜器确属青铜器,并提供了较精确的铜锡比例[17];1941年日本道野鹤松对殷墟出土的49件铜器加以化学分析[18]。

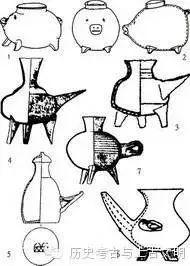

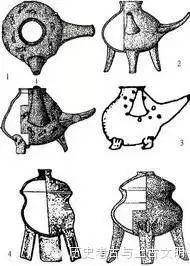

其次,是对殷墟铜器铸铜工艺的考察和研究。1936-1937年在小屯村东北地发现了一批陶范,约有3000余块[19],器形有觚、爵、簋、暋及其他小件。石璋如对模、范的质地、结构等方面作了细致的观察和记述,使人们确知殷墟铜器是用陶范铸造的[20]。

这些科学技术在殷墟铜器研究中的运用,开拓了殷墟铜器研究的新领域,使人们对殷墟铜器的合金成分有了初步的认识。但是,正如有学者已指出的“由于过去所采用的标本,大都没有地层依据,无从知道标本的早晚关系以及占有者的身分”,并且标本多为铜兵器或一般用具,铜礼器很少,因此所得资料是不全面的。

二、发展阶段(1950-1975年)

1949年新中国成立后,殷墟考古进入了新的历史时期,对殷墟青铜器的研究无论在资料上还是方法上都获得了前所未有的优越条件。特别是1976年妇好墓铜器群的发现,极大地促进了殷墟铜器的研究,不仅使殷墟这一商代都城在国内外的影响更大,而且也促使青铜器研究成为像甲骨学一样的专门学科并逐步世界化。但妇好墓发现以前殷墟铜器研究仍处于稳步发展阶段,因此,我们以妇好墓的发掘为界,将1949-1975年这一阶段称为殷墟铜器科学发掘和研究的发展阶段。

这一阶段与以前相比,出土铜礼器的数量较多,近230件。其中以武官大墓[21]、59武官M1、后冈圆坑(HGHl0)[22]、三家庄窖藏所出铜器[23]最为重要。这些新的科学资料,都有助于殷墟青铜礼器的进一步研究。

这一阶段对殷墟铜器的研究主要包括以下几个方面:

1.出土铜器资料的整理。1928-1949年殷墟共出土170余件青铜礼器,但因抗日战争的爆发,没来得及整理出版。后这批资料被运至台湾,直至20世纪60年代以后才陆续出版。主要有西北岗王陵[24]和《古器物研究专刊》五集[25]。在《古器物研究专刊》五集中,李济先生主要从铜器的形制和花纹入手,分析某些器类的早晚关系;万家保先生从铸造技术入手,论证某些器类出现的早晚关系。他们的结论虽不无可商之处,但所提供的资料在殷墟铜器研究中还是颇具价值的。

1950-1975年公开发表了多篇简报,其中报道了不少殷墟出土的铜器精品,为进一步研究殷墟铜器提供了重要资料。

2.对殷墟青铜礼器组合关系的探讨。陈梦家先生早在1954年以前就曾提出,殷代铜器研究不能像过去那样仅就铜器本身的花纹、形制、铭文等进行考察,尤其不能将它们“分割为器物学、文字学和美术史的领域,各不相关”。他认为,研究殷代铜器不仅要注意地域性、还要注意共同性,提出分组合研究的方法。因此,他在50年代初,将殷墟西北岗王陵区出土的铜器重新回归到原墓葬中去,按墓加以分组,将同墓出土的铜礼器作为一组进行分析,得出了许多正确的结论[26]。陈先生是提出按组合研究殷代铜器的较早的学者之一,但是他所说的“组合”与后来学者所说的铜器的“组合关系”似有区别,他更着重对铜器出土环境的考察。

郭宝钧先生搜集各地出土的商周铜器两千余件,按出土地点和时代进行综合研究,创立“界标分群”说,在铜器研究中颇具影响。他将“安阳小屯器群”作为第二界标,按出土单位分为53个分群,将殷墟铜器大致划分为早、中、晚三期。实际上,郭先生这里所说的分群,就是共出青铜器的组合关系。根据组合关系的不同,郭先生提出了著名的“商人重酒”、“周人重食”的观点,从而使青铜器组合关系的研究真正进入探讨商周礼制和社会生活领域[27]。

陈梦家和郭宝钧二位先生对商代铜器研究的共同特点,就是皆依据科学发掘出土的铜器资料进行分析研究,而传世品和非科学发掘品仅为参考,这也是此阶段商代铜器研究较前不同之处。

3.殷墟青铜礼器的进一步分期研究。殷墟铜器的分期研究一直都是学术界的研究重点。但在初始阶段主要是把商器从三代铜器中分离出来,将殷墟铜器为代表的晚商铜器从商器中分离出来,而对殷墟铜器本身的分期则涉及较少或不够深入,这一阶段则转入更细致的断代分期。如上所述,李济、陈梦家和郭宝钧等先生都曾对殷墟铜礼器做过分期研究。但是他们的研究或从器物的形制、花纹入手,或从组合及铜器的出土环境入手,或从铜器组合及铸造工艺入手,多未论及与其共出之陶器。而20世纪60年代初,邹衡先生对殷墟文化分期则是利用殷墟出土的青铜礼器资料,与陶器相结合,做出的第一个较为系统的殷墟青铜礼器分期。这在殷墟青铜器分期方法上较前有了很大突破。邹先生将殷墟铜器和陶器一起分为四期七组[28]。

从事殷墟田野发掘的学者们多是从陶器分期入手,借助变化较快的陶器这一手段,首先确定伴出铜器的早晚关系,然后再综合铜器自身特点进行分期。因此,该阶段他们较多致力于殷墟陶器分期,对殷墟铜器分期没有发表较为系统的看法。这一做法无疑是正确的,为以后殷墟铜器分期研究打下坚实基础。

除国内学者在分期断代方面的研究外,国外一些学者也提出了颇具启发性的意见。1953年日本水野清一的《殷商青铜器编年之诸问题》,从铭文内容和器形两方面入手,主要探讨如何区分殷周铜器的问题。他1959年发表的《殷周青铜器与玉》一文,将殷代铜器分为郑州后期、安阳前期、中期、后期共四期[29]。同年,美国Max Loehr发表文章,一反西方学者从美术史的角度研究铜器花纹的习惯,而是从铜器花纹之形式变化来研究殷墟青铜器的分期断代。他将殷墟青铜礼器花纹分为五种样式,并排出了它们的年代序列,在西方学者中产生了很大影响[30]。

4.殷墟铜器的铸铜工艺和合金成份的研究。对殷墟铸铜工艺的研究是这一时期殷墟铜器研究的一个特色领域。从事这项研究的主要是台湾学者。

石璋如先生主要依据解放前于小屯村东北地出土的那批陶范资料,对殷代铜器的用范块数、浇铸方法和模、范的制法等问题进行了讨论,同时对我国铜锡产地以及冶炉、铸锅、燃料等问题作了探讨[31]。

20世纪60年代,万家保与李济合作,对殷墟出土的170余件铜礼器进行分类研究,结合陶范,对青铜礼器逐个观察其铸缝(也称范线)和补铸痕迹,总结出各类各式青铜礼器使用的外范数量、浇铸方法以及补铸技术等。在此基础上,还对某些铜器进行了模拟铸造。并从铸造技术方面探讨了某些器类的早晚关系[32]。

另外,澳大利亚Noel Barnard也对中国古代青铜器的铸造和合金成份作了深入研究,不仅对考古发掘出土的器物进行了考察,而且世界诸国博物馆所藏中国青铜器也都成了他研究的依据。他认为中国青铜技术是由中国本土发展形成的,在西方学者中颇有影响[33]。

以上回顾总结了1949-1975年这25年间殷墟铜礼器的发现和研究状况。总的来说,这一阶段完全摆脱了旧的金石学的影响,使殷墟铜器研究走上了一条科学的道路。但是,这一阶段殷墟青铜礼器资料的积累程度、学界对殷墟商文化的认识水平以及周围地区出土商代铜礼器资料的不足等诸方面,都限制了殷墟铜礼器的研究进程,尤其是殷墟铜礼器分期这一基础问题没有被充分提上日程,利用殷墟青铜礼器来研究商史问题就更为薄弱。因此,我们称这一阶段为殷墟青铜礼器发现与研究的“发展阶段”。

三、繁荣阶段(1976年至今)

随着1976年以后田野工作的广泛开展,殷墟所出铜礼器的数量迅速增加,就发表的资料统计已近800件,并且具有完整组合关系的单位也已为数不少。如1976年发掘的妇好墓,出土青铜礼器约205件套[34],不仅单墓出土青铜礼器的总数量是殷墟发掘以来最多的,接近1949年至1975年殷墟出土青铜礼器的总和,而且“器类之齐全、铸造之精良和纹饰之华美”,在商代考古上都是罕见的。妇好墓青铜礼器群的发现,引起国内外学者的高度重视,极大地促进了殷墟铜器的研究进程,在商代铜器的发现和研究史上具有划时代的意义。

此外,小屯M18和M17[35]、大司空M539[36]、郭家庄M26[37]、82小屯M1[38]、戚M269[39]、郭M160[40]、GM1713[41]、刘家庄M1046[42]、花园庄东地M54[43]以及三家庄诸墓[44]的发掘,都大大丰富了殷墟青铜礼器研究的第一手资料。与此同时,殷墟以外地区相当殷墟时期的铜礼器也大量出土。这些硬件的不断充实,都为殷墟青铜礼器的深入研究奠定了基础。

这一阶段殷墟青铜礼器研究的主要成就可概括为以下几个方面:

1.资料的整理方法和著录体例更为科学化。这一阶段,殷墟发表的有关铜器墓的简报或报告,原则上力求出土资料的完整性,如《安阳小屯村北的两座殷代墓》、《安阳殷墟西区一七一三号墓的发掘》、《殷墟戚家庄东M269号墓》、《1980年河南安阳大司空村M539发掘简报》和《河南安阳市郭家庄东南26号墓》等,均以墓葬为单位,不但公布铜礼器,同时还公布伴出的铜兵器、工具、玉器,尤其是陶器等,建立在此基础上的深入研究无疑会更为科学,更为客观。

除大量的简报和报告外,考古所编著出版的《殷墟妇好墓》[45]和《安阳殷墟郭家庄商代墓葬》等专刊,也以极为科学的方式公布铜器材料。《殷墟妇好墓》不仅公布资料完整、器物型式分类精确,而且文后所附研究论文都具有极高的学术价值。尤其值得一提的是,此书能在墓葬发掘后仅4年内完成整理、撰写和出版,迅速为学术界提供研究资料,确实难能可贵。另外,郭家庄墓地专刊,是继殷墟西区墓地之后发表的又一本反映殷墟族墓地的报告集。它不仅科学完备地公布铜礼器材料,而且还公布了清晰的墓葬分布图,给人一种完整的时空概念,使得殷墟铜器不仅仅是古器物,而是殷墟文化不可分割的有机组成部分。

这一阶段有关殷墟铜礼器的著录类著作也有多部,其中最有价值的就是《殷墟青铜器》和《安阳殷墟青铜器》。前者为中国社会科学院考古研究所编著,收录了1958年以来由考古所发掘出土的殷墟青铜器,绝大部分为礼器,其中不乏分期断代的典型单位,如PNM172、GM2579、82小屯M1等均为第一次发表;后者为安阳市文物工作队和市博物馆编著,主要收录1949年后由市文物队发掘出土的铜礼器和由博物馆收藏的出自殷墟的晚商铜礼器。这两本图录共同的特点,就是收录器物除市博部分藏品未能确知出土地点外,余皆出自殷墟。不同的是,前者所收器物以殷墟铜器第二期和第四期为多,后者以第三期和第四期为主。二者在这方面可互为补充。

2.分期体系的基本确立。在殷墟陶器分期体系建立之后,殷墟铜器分期体系的构建,也随着妇好墓的发掘而被大陆学者提上工作日程。张长寿先生的《殷商时代的青铜容器》,是此阶段发表的对殷墟青铜礼器进行综合研究的第一篇论文。文中对分期方法做了详细探讨,并将殷墟铜礼器分为早、中、晚三期[46]。

1983年,杨锡璋先生将殷墟青铜礼器分为早、中、晚三期,中期又分早、中、晚三段[47]。1985年出版的《殷墟青铜器》中,收录郑振香和陈志达、杨锡璋和杨宝成等的两篇关于殷墟青铜礼器分期的文章[48]。郑文把殷墟铜器分为四期,各期基本上与陶器之四期对应;杨文重申了他以前的分期观点,并讨论了商代铜器组合关系的早晚变化以及与周初铜器组合关系的异同,从而分析商周礼制之差异。1995年朱凤瀚先生把殷墟青铜礼器分为早、中、晚三期,中、晚期各分两段,即三期五段[49]。

另外,日本林巳奈夫[50]、美国W.Bagley[51]等,都在殷墟青铜礼器的分期方面提出了自己的看法。

总的来看,通过20多年的努力,殷墟青铜礼器的分期体系已基本建立,各期特征也已相对明确。但是,同时我们也应该看到,由于受资料的限制,以前的分期尚有待于进一步完善,如对殷墟青铜礼器第一期和第三期还存在着较大的分歧。

关于殷墟铜器第一期,实际上主要有两个问题:一是以武官M1、YM331和YM188等为代表的一组铜器群是归属第一期(早于武丁)或是归入第二期(武丁时期),二是关于第一期铜器的年代。近年来在洹北花园庄遗址进行了大规模发掘,又出土了部分铜礼器,这些铜器与抗日战争前小屯发掘的几座早期墓葬所出铜器一样,都属于殷墟铜器第一期。通过对花园庄遗址整体文化面貌的整理和认识,基本可以解决殷墟铜器第一期的年代问题。

关于殷墟铜器第三期,学术界分歧较大,或将其独立出来作为第三期[52],或将之归入第二期晚段[53],或归入第三期早段[54]。造成这种分歧的主要原因,除对殷墟铜器的整体认识不同外,主要是受资料的限制,以前属于第三期的典型单位不多,像出土青铜礼器较多的戚家庄M269和郭家庄M160等资料,都是1991年以后才发表。目前依据这些新资料,可以对第三期的问题做详细讨论。

3.组合关系研究的不断深入。在这一阶段,殷墟青铜礼器组合关系研究得到进一步发展。

1977年初,安阳队的同志们在整理殷墟西区墓葬时,就开始利用组合研究来探讨殷商社会关系等问题。他们曾指出,在殷墟墓葬出土的青铜礼器中,以觚爵最为常见,墓中随葬铜觚爵及其它器类数量的多寡,反映了墓主人生前政治地位和身份的不同[55]。后邹衡和徐自强又根据墓葬的大小、觚爵套数的多少及时代的早晚等,来探讨墓主的身份与社会关系的变化等[56]。这样,就从单纯的铜器分期和组合研究提高到对殷代礼乐制度及社会关系等变化方面的研究,是殷代青铜礼器研究中的一个进步。

后来,根据各地出土的新资料,杨锡璋和杨宝成两位先生又对殷商时期青铜礼器不同时期组合的变化、殷周之际组合的异同以及组合与墓主的身份的关系等作了补充探讨[57]。刘一曼先生针对孟宪武提出的殷墟末期为“重酒重食”组合的观点[58],对殷墟青铜礼器的组合进行了重新分析,提出了新的看法,并对殷墟晚期明器化器物大量出现的原因作了较为系统的探讨[59]。

总之,这一阶段对组合关系探讨所涉及的资料范围和研究深度,都是以前所无法比拟的,它已触及到商史研究的深层领域。

4.殷墟铜器与周围地区的比较研究。该阶段又一个显著特点,就是殷墟以外地区商代青铜器大量出土,如郑州商城的窖藏铜器、罗山县蟒张商墓、鹿邑大墓、老牛坡商墓、灵石商墓、藁城台西、益都苏埠屯商墓、前掌大墓地、湖北盘龙城商墓、新干大洋洲铜器群、广汉三星堆铜器群等,均出土于此阶段。这些新资料,都有明确的出土地点,多数有完整的组合和科学的层位关系,使得殷墟青铜礼器与周围地区的比较研究成为可能。如这一阶段学者们提出的“商代青铜礼器文化圈”的概念旧[60]、对殷商文化的区域研究[61]、对殷墟以外晚商铜器的风格分类[62]、对非中原地区青铜器文化圈的划分[63]以及对南方商代青铜礼乐器的研究[64],都是在此基础上进行的。

这些殷墟以外地区铜器资料的发现和研究,使得人们改变了许多对殷商青铜文明的传统看法,不再把目光仅仅聚焦于以殷墟为中心的中原地区,而是认识到周边地区亦有较发达的青铜文化,它们既有与中原铜器相同的一面,又具有显著的地方特色,共同构筑着殷商时期辉煌的青铜文明。

5.科技手段的充分运用。虽然科技手段的运用仍集中在成份测定和铸铜工艺两个方面,但采样范围和研究深度都远超过以前。

1976年妇好墓铜器的发现,引起学术界的极大关注。考古所化验室从妇好墓出土的460余件铜器中广泛采样,其中有65个样品采自青铜礼器,是历年来礼器采样最多的一次。测定结果为47件礼器为铜锡二元合金,18件为铜锡铅三元合金[65]。铜锡铅型礼器的含铅量在2.1-7.8%之间,说明“铅的加入是有意而为,也就是说当时已掌握冶铸三元合金的新工艺”[66]。以前人们普遍认为,西周时期才出现三元合金,而妇好墓铜器的化验结果表明,早在武丁时期已冶炼三元合金。后考古所实验室对殷墟西区墓地部分铜器也作了化验,其中有14件为礼器。

通过这一系列成份测定,基本搞清了殷墟各期铜器所含成份的变化规律:殷墟二期仅见锡青铜和铜锡铅三元合金;三期除见二期者外,还有纯铜和铅青铜。铜锡铅三元合金型中的锡含量减少,含铅量却有所增加,铅质兵器出现;四期则以铅青铜为主,礼器中铅的含量比三期增多,铜锡铅型次之;锡青铜减少,成组的铅礼器已较多见,反映出以铅代锡的倾向[67]。

考古所技术室还与有关单位合作,对妇好墓出土的主要礼器、工具和武器进行广泛的工艺考察。从剖析典型器物的铸造工艺入手,结合文献资料和铸铜遗物,并通过复原试铸和使用现代科学手段进行检测,对妇好铜器群铸造工艺的各个环节和技术特点,作了全面的探讨和研究,取得很大成就[68]。陈志达先生以殷墟出土的大量铸铜遗物,作为探讨某些铜器用范块数和铸造方法的直接依据,取得显著成就,对以前看法多有修正[69]。

另外,金正燿等学者通过对殷墟各期铜器中的特殊铅与三星堆、大洋洲等地出土铜器之铅之比较,对各铜器群之铅料来源进行了深入探讨,为商周铜器研究开辟了新的路径[70]。

总的来看,此阶段对殷墟青铜礼器的研究不再仅仅停留在铜器自身,而是以铜器研究为手段来研究商史问题,诸如殷商社会关系、等级制度以及科技水平等,这才符合考古学研究的要求,也才是殷墟青铜礼器研究的最终目的。因此,我们称此阶段为殷墟青铜器发现和研究的“繁荣阶段”。

四、殷墟青铜礼器研究尚待解决的问题

殷墟青铜礼器研究虽已很久,也取得了十分显著的成就,但由于受发掘资料和时代的局限,仍有不少问题尚未解决,今归纳于下,望引起学界的重视。

1.殷墟青铜礼器的研究,但到目前为至,仍是从某个特定的角度就其某个方面进行研究,如或分期断代、或装饰花纹、或组合关系、或成份测定、或铸造工艺等,或者在一个较大的题目(如中国古代青铜器、或商周青铜器)下,以综论的方式归纳殷墟青铜器,而就殷墟青铜礼器为专题的论著目前还没有一部。现在已有资料条件和研究基础对其进行系统的综合研究。

2.分期和年代推定问题。虽然殷墟青铜礼器的分期体系基本建立,但是随着新资料的不断出土,有些期段的划分、各期段特征的总结和年代推定等,还需补充、推敲或进一步修正。尤其是殷墟铜器第一期的特征和年代,随着安阳洹北花园庄遗址的大规模发掘和郑州二里冈窖藏铜器的发现,逐渐明朗化,使这一问题的解决有了可能;殷墟铜器第三期也随着戚家庄M269和郭家庄M160的发掘有了进一步细分的可能,第三期年代的上限也有进一步推敲的必要。另外,近年来进行的夏商周断代工程也已结题[71],有关殷墟的年代测定结果也为该问题的进一步探讨提供了更多的科学依据。

3.殷墟青铜礼器花纹的研究尚有很大空间。以前多以花纹的变化来判断器物的早晚,或从神话祭祀的角度来考察商人的宗教信仰,或借以考察中国古代美术史等。但殷墟青铜礼器之装饰花纹所包含的商史信息远不止这些,如不同时期不同器类上的“花纹组合”问题、花纹的布局方式表现出来的祭礼信息(或称铜器花纹的“方向性”研究)、装饰花纹表现出来的等级关系、花纹类别和布局方式与器形、用途和族群之间的关系等问题,都是尚需进一步探讨的领域。

4.殷墟青铜礼器的组合关系研究,相对花纹来说要成熟得多,但仍有一些问题尚需探讨。如近年来研究铜器成份的学者得出结论,殷墟的铜器成份在不同时期存在差异,那么族墓地之间铜器成份是否也存在差别?族墓地之间铜器组合又是如何呢?另外,以前学者讨论殷墟青铜器组合关系时,往往着重于不同阶层的群体之间使用铜礼器组合的差异,而很少有人讨论同一阶层的群体之间使用铜礼器的组合差异如何。其实后一种差异也非常重要,对它的研究可以更全面地认识商代社会的等级关系,更深入地探讨殷商时期可能存在的“物质财富与社会地位差”问题。

5.殷墟青铜礼器的源流问题。关于其源,学术界一致认为是二里冈期商代铜器,但是二者之间是否相接无缺环,学术界仍有分歧。今洹北花园庄遗址已大规模发掘,对此问题已有解决的希望;至于如何区分商未周初青铜礼器,是一个老话题,但至今仍未有很好的答案,随着滕州前掌大、鹿邑大墓等一批商未周初铜器墓的发掘,为此问题的解决提供了更充足的资料。

6.从目前全国范围内出土的商代青铜礼器来看,普遍存在着较多的共性,因此有学者提出“商代青铜礼器文化圈”的概念。在这一文化圈内,各青铜文化区出土的青铜器又别具特色。那么各青铜文化所表现出来的青铜器区域格局如何?殷墟青铜礼器在这一文化圈中的地位和作用如何呢?这些都青铜文化考古学研究中的重要课题。

我们相信,随着殷墟铜器资料的不断出土和学者们研究的不断深入,上述问题一定会得到较好的解决。

参考文献:

[1](宋)吕大临.考古图[M].曾著录宋元丰七年出土于邺城河亶甲墓的5件青铜器.[2]李济,万家保.殷墟出土青铜觚形器之研究[J].1964;殷墟出土青铜爵形器之研究[J].1966;殷墟出土青铜斝形器之研究[J].1968;殷墟出土青铜鼎形器之研究[J].1970;殷墟出土五十三件青铜容器之研究[J].1972.[3]胡厚宜.殷墟发掘[M].北京:学习生活出版社,1955.[4]梅原末治.支那古铜精华[M];陈梦家.海外中国铜器图录(第一集)[M].;梅原末治.美洲博物馆里的中国古美术[M];袁同礼.我国艺术品流落欧美之情况[J];陈梦家.中国古代铜器怎样到美国去的[J].[5]黄濬.邺中片羽(初、二、三集)[M];于省吾.双剑侈古器物图录;李泰棻.痴庵藏金[M];梁上椿.岩窟吉金图录[M].[6]李济.殷墟铜器五种及其相关之问题[M].庆祝蔡元培先生六十五岁论文集.历史语言研究所集刊(外编第一卷),1935.[7]李济.记小屯出土之青铜器[J].中国考古学报(第三册),1948.[8]郭沫若.两周金文辞大系图编序说-彝器形象学试探[J].两周金文辞大系图编,第一册卷首.[9]容庚.商周彝器通考[M].北京:燕京大学燕京学社,1941.[10]陈梦家.中国铜器概述[M].海外中国铜器录,1946.[11]李济.记小屯出土之青铜器(上篇)[J].中国考古学报,第三册.1948.[12]Bernhard Karlgren."Yin and Chou in Chinese Bronze",Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 8(1936);"New Studies on Chinese Bronze".Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 9(1937),1-117.[13]J.Leroy Davison.Notes on Karlgren's new studies on Chinese Bronzes,The Art Bulletin 22/3(september 1940)pp.165-166.[14]张光直.殷礼中的二分现象[J].中国青铜时代,228-251.[15]李济.殷墟铜器五种及其相关之问题[J].庆祝蔡元培六十五岁论文集.历史语言研究所集刊(外编第一卷),1935.[16]H.C.H.Carpenter:Preliminary Report on Chinese Bronze,发表于《安阳发掘报告》第四期,679.[17]刘屿霞.殷代冶铜术之研究[J],安阳发掘报告(四),1933.[18]夏湘蓉,李仲均,王根元.中国古代矿业开发史[J].北京:地质出版社,1980.[19]关于此数据《殷墟的发现与研究》第258页说有2000多块,石璋如《小屯第一本·遗址的发现与发掘乙编·殷墟建筑遗存》报道3600多块,据台湾史语所的李永迪先生核实,后者为确。[20]石璋如.殷墟最近之重要发现附论小屯地层[J].中国考古学报(第二册),1947.[21]郭宝钧.一九五○年春殷墟发掘报告[J].中国考古学报(第五册),1951.[22]中国社会科学院考古研究所.殷墟发掘报告(1958-1961)[J],文物出版社,1987.[23]孟宪武.安阳三家庄发现商代窖藏青铜器[J].考古,1985.12;安阳三家庄、董王度村发现的商代青铜器及其年代推定[J],考古,1991.10.[24]梁思永,高去寻.侯家庄第一00一号大墓[J].1962;侯家庄第一00二号大墓[J].1965;侯家庄第一二一七号大墓[J].1968;侯家庄第一00四号大墓[J].1970.侯家庄第一五00号大墓[J].1974.[25]同注2。[26]陈梦家.殷代铜器[J].考古学报(第七册),1954.[27]郭宝钧.商周铜器群综合研究[M].北京:文物出版社,1981.[28]邹衡.试论殷墟文化分期[J].北京大学学报(人文科学),1964.4.[29]水野清一.殷周青铜器和玉器[J].东京,1959.[30](美)Max Loehr.“The Bronze Styles of the Anyang Period (1300-1028BC),“Archives of the Chinese art Society of America Ⅶ(1953),pp.42-53.[31]石璋如.殷代的铸铜工艺[J].历史语言研究所集刊(第二十六本),1955.[32]同注2。[33]Noel Barnard and satō Tamotsu.Metallurgical Remains of Ancient China,Tokyo:Nichiosha,1975.[34]妇好墓所出三联甗为一套4件,另有两套分体甗,原报告统计为8件,实为3套,将之拆开统计似不妥,故这里我们称为205件套。[35]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.安阳小屯村北的两座殷代墓[J].考古学报,1981.4.[36]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.1980年河南安阳大司空村M539发掘简报[J].考古,1992.6.[37]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.河南安阳市郭家庄东南26号墓[J].考古,1998.10.[38]中国社会科学院考古研究所.殷墟青铜器[M].北京:文物出版社,1985.[39]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.殷墟戚家庄东269号墓[J].考古学报,1991.3.[40]中国社会科学院考古所.安阳殷墟郭家庄商代墓葬[J],北京:中国大百科全书出版社,1998.[41]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.安阳殷墟西区一七一三号墓的发掘[M].考古,1986.8.[42]中国社会科学院考古研究所.殷墟发掘七十周年纪念论文集[M].待刊.[43]徐广德,何毓灵.安阳殷墟发现一座高级贵族墓[J],中国文物报(第一版),2001.3.28.[44]中国社会科学院考古研究所.殷墟发掘七十周年纪念论文集[M].考古学集刊(第14辑),2002.[45]中国社会科学院考古研究所.殷墟妇好墓[M].文物出版社,1980.[46]张长寿.殷商时代的青铜容器[J].考古学报,1979.3.[47]杨锡璋.殷墟青铜容器的分期[J].中原文物,1983.3.[48]郑振香,陈志达.殷墟青铜器的分期与年代[J];杨锡璋,杨宝成.殷代青铜礼器的分期与组合[J].殷墟青铜器.北京:文物出版社,1985.[49]朱凤瀚.古代中国青铜器[M].南开大学出版社,1995.626-642.[50]林巳奈夫.殷周时代青铜器之研究(《殷周青铜器综览》第一卷)[M],日本:东京吉川弘文馆,1984.[51]Robert Bagley.“Shang Ritual Bronzes in the Arthur M.Sackler Collections”,Harvard University Press,1987,pp.17-18,19-24.[52]郑振香,陈志达.殷墟青铜器的分期与年代[J],殷墟青铜器.北京:文物出版社,1985.[53]杨锡璋.殷墟青铜容器的分期[J],中原文物,1983.3.[54]朱凤瀚.古代中国青铜器[M].天津:南开大学出版社,1995.636-639.[55]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.1969-1977年殷墟西区墓葬发掘报告[J].考古学报,1979.1.[56]郭宝钧.商周青铜器群综合研究[M].北京:文物出版社,1982.204-207.[57]杨锡璋,杨宝成.殷代青铜礼器的分期与组合[J].殷墟青铜器.文物出版社,1985.[58]安阳市文物工作队.殷墟戚家庄东M269号墓[J].考古学报,1991.3;孟宪武.殷商青铜礼器组合的演化趋势[J].青果集.知识出版社,1993.194-201.[59]刘一曼.安阳殷墓青铜礼器组合的几个问题[J].考古学报,1995(4).[60]徐良高.文化因素定性分析与商代“青铜礼器文化圈”研究[J].中国商文化国际学术讨论会论文集.北京:中国大百科会书出版社,1998.[61]宋新潮.殷商文化区域研究[J].西安:陕西人民出版社,1991.42-199.[62]朱风瀚.古代中国青铜器[J].天津:南开大学出版社,1995.647-683.[63]李学勤.非中原地区青铜器研究的几个问题[J].东南文化,1988(5).[64]施劲松.南方商代西周青铜礼乐器研究[J],待版.[65]中国社会科学院考古研究所实验室.殷墟金属器物成分的测定报告(一)[J],考古学集刊第2集.北京:中国社会科学出版社,1982.[66]同注63。[67]中国社会科学院考古研究所.殷墟的发现与研究[M].北京:科学出版社,1994,258.[68]华觉明.妇好墓青铜器群铸造技术的研究[J].考古学集刊(一).中国社会科学出版社,1981.257.[69]陈志达.殷墟陶范及其相关问题[J].考古,1986(3).[70]金正燿.中国两河流域青铜文明之间的联系—以出土商青铜器的铅同位素比值研究结果为考察中心[J].中国商文化国际学术讨论会论文集.中国大百科全书出版社,1998.[71]夏商周断代工程专家组.夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告[M].北京:世界图书出版社,2000.

来源:《殷都学刊》2002年第1期

- 0006

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001