何驽:石家河酋邦崩溃与中原崛起的根本原因之对比分析

按:本文原题为《可持续发展定乾坤——石家河酋邦崩溃与中原崛起的根本原因之对比分析》

1987年世界环境与发展委员会提出“可持续发展思想”,极力倡导人与自然生态环境间的一种和谐的良性互动关系模式,说白了就是“既满足当代人的需要,又不对后代满足其需要的能力构成危害的发展”。可持续发展战略要求人类自我约束,首先要建立正确的自然观,将人与自然的关系摆在一个正确的位置而不是凌驾于自然之上;其二是控制人口;其三为社会发展与环境保护一体化,保持生物的多样性;其四节约资源,反对浪费;其五疏通物质流通和信息流的输入渠道,提高当地生态荷载的临界阈值,提高生态环境自我修复能力和人类抵御自然灾害的能力(注:吴彤、张锡梅等:《人与自然:生态、科技、文化和社会》,内蒙古大学出版社,1995年。)。在数千年以降人类受到大自然越来越严厉的报复之后,仅仅在十几年前人类才从理论的层面上正视并提出“可持续发展战略”,然而它实际上却是与人类诞生俱来的自然法则,并且一直不以人们意志为转移地在暗中发挥着巨大而可怕的强制性调节作用。这便意味着可持续发展战略不仅是今天人类社会发展的法则,而且也是上古人类社会文化和文明发展的通则。

中国文明起源的进程,经历了一条“多元一体化”的道路。诸多地区性文明起源中心如石家河文化、良渚文化、红山文化等强大的酋邦社会,都令人扼腕地在迈入文明社会门槛前的一刻崩溃了,而河南龙山文化的尧舜禹酋邦却吸纳了各地方文明起源中心的精华,在黄河中游的伊洛河谷,奠定了中国文明一体化的核心。个中原因纷繁复杂,但根本的原因则在于,周边各地方文明起源中心因为采取的是违反可持续发展的、攫取式的发展方式,虽先于尧舜禹酋邦创造出辉煌的成就并向着文明社会迈进,但在向文明社会冲刺的关键时刻因内部生态危机引发全面危机而猝死了。而中原的尧舜禹酋邦基本上走的是可持续发展道路,为中国文明一体化核心在黄河中游的成功诞生,起了决定性的作用。拙作《洪灾之夏话共工》(注:何驽:《洪灾之夏话共工》,《中国文物报》1998年9月23日。)曾对共工氏红山文化违反可持续发展的行为导致其衰亡做过十分粗浅的管窥。在此,我们试图就石家河酋邦的衰落同中国文明一体化核心的崛起相对比,蠡测可持续发展因素在中国文明起源进程中的决定性作用。

养育了强大石家河酋邦的江汉平原,地处长江中游,受亚热带湿润气候控制,水热资源丰富。距今5000年前后,平原上是落叶阔叶和常绿阔叶混交林杂以湖沼水生植被,山地丘陵则以针叶林为主,植被资源不仅丰富,而且既呈现出水—陆—山垂直分布的多样性,又呈现出南北过渡类型的多样性。考古发现与文献记载的江汉地区动物物种同样丰富多彩,皆具有喜温湿、山林、沼泽的习性,如亚洲象、犀、扬子鳄、猕猴、孔雀、鹦鹉、大熊猫、麋鹿(泽兽)以及虎、豹、獐、麂和大量品种繁多的鸟类及水生动物(注:文焕然等:《中国冬半年气候冷暖变迁》,科学出版社,1996年。)。早在距今5000年前,这样一个农业低危环境、物种高度多样性的“理想生境”,连同它的“多洪灾”的负效应,便孕育出了以稻作农业为基础的发达繁荣的屈家岭—石家河酋邦社会和文化,人们成功地创造出了先进的“筑城—围堰—分洪区”洪水控制技术体系(注:何驽:《屈家岭、石家河中心居址的地理环境分析》,《荆楚文史》1996 年第1期。)。这固然是江汉人民战天斗地的第一次伟大胜利,极大地推动了屈家岭—石家河酋邦社会文化的发展与进步。但有一个不容忽视的前提便是,由于生产力和人口规模的相对低下,屈家岭人对自然环境的改造在一开始尚限制在当地生态荷载临界阈值内。然而进入石家河文化阶段(约距今4600年),正值石家河酋邦发展到鼎盛时期,人口、文化、宗教、思想、科学技术、城市、经济等全面走向繁荣的巅峰,社会的发展同生态环境的矛盾危机已经暗藏于繁荣的阴影之下。而石家河酋邦却继续沿用传统攫取式的发展模式,不注意生态环境的保护,沿着违背可持续发展的方向滑向深渊。

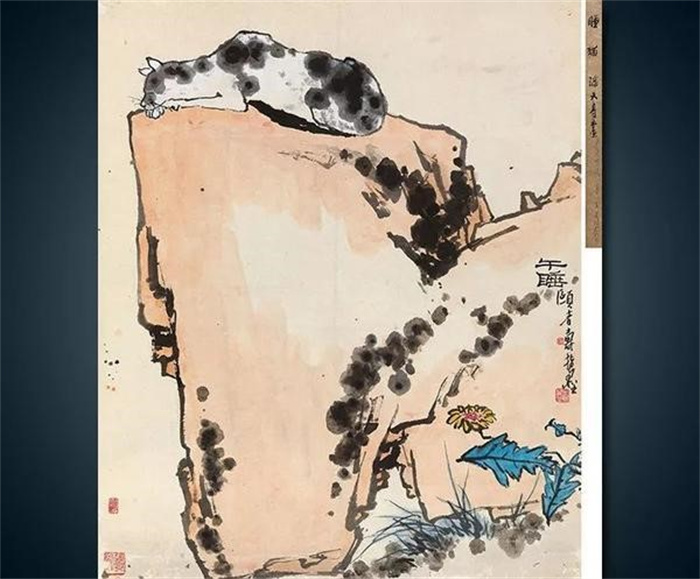

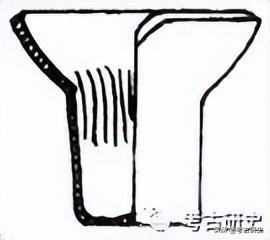

首先,石家河的人们陶醉在自己改造环境的辉煌成就里,在意识形态领域里,不自觉地增长出“人类沙文主义”的思想,将人摆在至高无上的地位,将人设计成为自然的主宰。石家河古城出土的红陶缸上“牛角杯形”刻画陶符和描绘“稻草人形”的陶符,表明石家河酋邦开始盛行“灌禘”崇祀“帝”的礼仪(注:何驽、Gary W.Pahl :《试论石家河古城出土的陶符》,《考古学论坛》待刊。)。(图一:1、2)丁山先生曾在《中国古代宗教与神话考·释帝》中深入地论述了“灌禘”、“缩酒”和“草芥人”帝偶像的问题。有趣的是至今鄂西南漳县的部分山民仍然流行在丧礼上缩酒灌草芥“帝”的礼俗(注:舒之梅、张绪球主编:《楚文化——奇谲浪漫的南方大国》第55页,图版64,(香港)商务印书馆(香港)有限公司,1997年。)。“帝”是人祖至上神,他在石家河人们心目中的地位和能力至少同自然至上神“天”分庭抗礼,但在实际祭祀中,帝受到频频的祭享,天则每年仅受祭一次(注:据笔者研究分析,石家河古城外东南角的罗家柏岭遗址即是石家河古城的天坛。红烧土坛上一条独特的西北—东南向延伸的长墙和燎祭遗迹表明使用于夏季,约为夏至日郊祭迎长日至。详细分析将另文讨论。田野资料详见湖北省考古研究所:《湖北天门罗家柏岭》,《考古学报》1994年第2期。)。这暗示“人类沙文主义”的出笼, 人不再完全地臣服于自然,无须再顺应什么自然规律,“帝”可以随心所欲地支配风雨祸福,从此人与自然的关系颠倒了过来。而且,石家河古城外东南角的罗家柏岭郊祀天坛,选址东南郊“以就阳位”,红烧土筑就以示火成,表面丹墀尚赤,于夏季举行燎祭等等现象,皆力证阴阳五则的有机自然观在石家河社会中生根。阴阳五则自然观认为,阴阳相交,天、地、人、鬼顺时而动则万物生,无疑误导人们认为只要遵从天、地、人、鬼、时“五则”,世上物质是“取之不尽、用之不绝的”,涵养生态环境是杞人忧天。而另一方面,屈家岭、石家河酋邦社会,早已将“图腾主义”或称图腾崇拜抛弃得无影无踪。但在客观上图腾崇拜却是当时协调人与自然和谐关系的一剂良药(注:吴彤、张锡梅等:《人与自然:生态、科技、文化和社会》,内蒙古大学出版社,1995年,第190页。)。没有了它,思想上便丧失了任何约束机制,石家河酋邦的“人类沙文主义”和“阴阳五行”的负效应得以恶性膨胀。因而,“人类沙文主义”和“阴阳五则”思想的交互作用,奠定了石家河酋邦同可持续发展的方向背道而驰的思想基础。

图一

1.肖家屋脊出土“角杯符”

2.肖家屋脊出土“帝形符”

图二 邓家湾出土屈家岭文化陶祖

屈家岭时期酋邦社会与稻作农业生产的发展壮大,为人口的增殖提出了要求和可能。石家河古城内邓家湾社祀中心内伟岸的陶“祖形器”(原称筒形器)表现出当时人们对人口增殖的高度崇拜(注:张万高:《天门邓家湾原始社祭遗存研究》,《荆楚文史》1996年第1期。)。(图二)仅原荆州地区所辖五个县的新石器时代遗址资料表明,到石家河时期人口规模比屈家岭时期增长了2.5倍(注:原荆州地区京山、 天门、江陵、公安、石首五县文物普查资料。)。石家河人口的急剧膨胀,直接带来生存危机。张绪球先生在《长江中游新石器时代文化概论》一书中指出,屈家岭时期,江汉地区渔猎经济走到了低谷,人们的生存主要依赖于稻作农业;至石家河时期,渔猎经济却重新高涨(注:张绪球:《长江中游新石器时代文化概论》,湖北教育出版社,1993年。)。这暗示人口的增长已经超过了农业产出的荷载,因此石家河的人们被迫重操渔猎旧业,以补充粮食的缺口。而过度的渔猎,又加速了物种的减少。同时,人们还不得不向不宜殖民的湖区进军。仙桃越舟湖、沙湖、江陵观音垱湖区的三个遗址,皆属石家河早中期,表明当时人们违反自然规律,同湖泊争空间,有如今天的围湖垦殖的民垸开发。时至石家河晚期,上述湖区聚落又如同1998年荆江段113个民垸一样葬身于水底, 绝大多数被淤沙掩埋直至今日。

图三 肖家屋脊出土擂钵

人口爆炸还直接导致人民实际生活水平的下降。例如擂钵是一种专门加工根块粗食的器物,自大溪至屈家岭文化,江汉地区本无擂钵的传统。然而石家河阶段,擂钵忽然在普通居址或平民居住区内以惊人的数量涌现出来,说明石家河时期平民的生活水平比屈家岭时期有所下降。(图三)人口膨胀带来的生存危机,刺痛了石家河的人们,于是他们放弃了陶祖形器的生殖崇拜,代之以用成千的陶塑小动物献祭的丰产祭(注:张绪球:《长江中游新石器时代文化概论》,湖北教育出版社,1993年,第283—293页。)。人们不再企盼人口的增殖,转而强烈地期盼物质的丰产。遗憾的是,石家河早期的宗教改革,实际上并未有效地遏止住人口膨胀的势头。石家河酋邦庞大的人口以疯狂地消耗生态资源来苦苦支撑,却缺乏大规模的人口自然控制机制如天灾、瘟疫或战争。直到石家河晚期在天灾人祸的双重打击下,人口才在短期内锐减。这实际上是大自然对违反可持续发展的人口爆炸进行残酷的、报复性的强行调控,代价极为惨痛。考古资料表明,近90%的石家河酋邦的人口死无葬身之地——迄今没有发现相应的土坑墓。

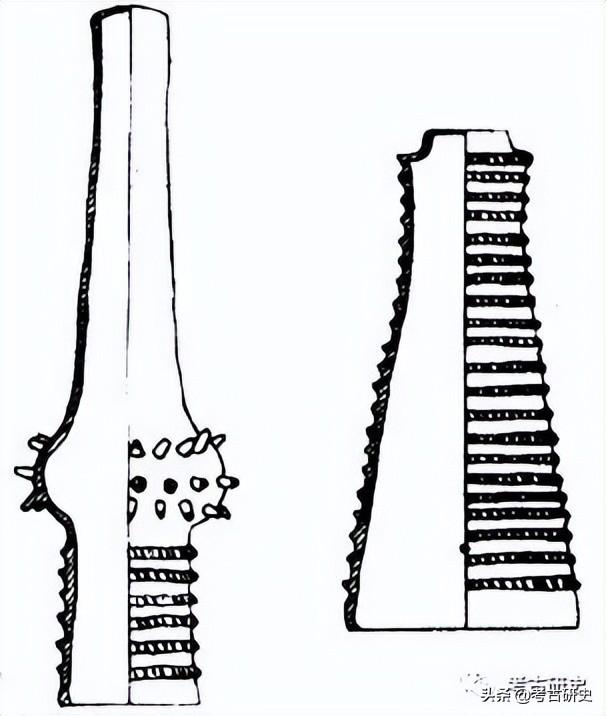

诚然,石家河酋邦也不是面对人口爆炸危机坐以待毙,但是决策者们只知道采取竭力扩大农田面积增加粮食产量的对策,就此引发了连锁危机。本来,江汉地区农业环境中的惟一的一个潜在高危因子就是大面积地力低下的土地。江汉平原最为肥沃的水稻土壤是第四纪黄棕质土,其母质的养分含量很高,是史前稻作农业技术最理想的开发土壤。但是,这类土壤仅分布在江汉平原北、西、西南部边缘同低山丘陵衔接的过渡地带,即一系列史前古城分布的半月形地带内,面积十分有限,且早已在大溪和屈家岭时期开发饱和了。湖区石家河文化聚落表明,石家河人曾试图向广袤的湖区要土地。怎奈湖区的土质是被《禹贡》评为“下下等”的烂泥(涂泥),以当时的农业技术条件不可能熟化为低温冷浸泥田。这就注定了湖区的农业殖民行为只能以失败而告终。从鄂西山区房县、均县等石家河文化聚落看,石家河人们又在向山林要土地。遗憾的是,石家河酋邦的决策者们没有及时改进和推广精耕细作、发掘已有土地潜能的集约化耕作技术,而依然采用大溪、屈家岭时期刀耕火种的粗放耕作方式。石家河文化农具依然以石斧为主,没有任何犁耜,力证石家河酋邦毁林开荒粗放耕作方式的存在。靠如此简单粗放的耕作方式来满足石家河酋邦庞大人口的粮食需求,对于森林生态必然是一场无尽的大浩劫。

石家河酋邦的开荒毁林,破坏了森林对当地微环境的良性影响功能,使环境恶化,极端气候活动频繁,自然灾害频仍,水土流失严重,已有农田地力降低。山区的水土流失壅塞了平原上的湖沼,虽为沙湖、越舟湖这类遗址在湖区进行“云土梦作ㄨ”(《禹贡》语)的殖民提供了前提,但却严重削弱了有益的“湖泊效应”和对洪水的调蓄功能。因此,一旦石家河晚期江汉地区再次进入一个湿润多雨的气候期,洪水便成了前所未有的灭顶之灾。

森林的锐减,还直接导致物种多样性的减少。石家河文化的遗址中动物骨骼发现确系凤毛麟角,而与此形成强烈反差的是多数遗址尤其是邓家湾祭祀中心集中出土的陶塑小动物数量巨大,种类繁多(注:张绪球:《石家河文化的陶塑品》,《江汉考古》1991年第3期。), 似乎寄托着人们对屈家岭时期繁荣物种的追思和对未来物种重新繁盛的期盼。然而,无情的事实是,江汉地区物种的减少,从根本上打破了当地生态系统相对的、动态的平衡,破坏了系统的自我修复机制,降低了系统的稳定性和有序性,制造出了一个病态的、对人类充满敌意的生态环境,它非但不能为石家河酋邦的社会和经济的进一步发展造福,反面带来更大更频繁的灾难。此时,石家河酋邦已将江汉地区的农业环境改造为相对高危、低多样性、低产的“险恶生境”,社会的进一步发展必然受到阻碍。并且在石家河晚期,这一“险恶生境”同湿润多雨气候耦合,发生“共振效应”,用洪灾和瘟疫将石家河酋邦推向崩溃的边缘。

令人痛惜的是,石家河酋邦的首脑们,不但无视上述生态危机,反而为了壮大自己的声威以挽救社会政治危机,疯狂挥霍人力物力,竭力营造出宏大奢华的宗教氛围。大量的红陶缸被剥夺实用价值,套接于地表上作为“圣区边界”(如邓家湾出土者)(注:张绪球:《长江中游新石器时代文化概论》,湖北教育出版社,1993年,第226页。石河考古队:《1987年湖北天门石家河遗址群发掘简报》,《文物》1990年第8期。), 或被倒立着排列在“世室”前作为“坫”(或称“屏”)以别尊卑(如肖家屋脊出者)(注:荆州博物馆:《肖家屋脊》,文物出版社,1999年。)。三房湾东台地埋藏着10万只红陶杯当时被弃置空场上无人收捡(注:赵辉、张弛:《石家河遗址群调查报告》,《南方民族考古》第5辑,四川科学技术出版社,1992年。)。且仅将这10 万只杯子一次斟满酒,便需8000公斤酒,浪费惊人。一年当中使用次数十分有限的罗家柏岭郊天祭坛上的长方形台基和长墙以及桩井内的填充材料,皆使用人工建材红烧土(砖)块、碎块和粉末,坛面台基系依层烧烤成烧土硬面而做成,所有表面为泥浆烧烤后打磨而就的“丹墀”(注:湖北省考古研究所:《湖北天门罗家柏岭》,《考古学报》1994年第2期。)。诸如此类的大肆浪费行为,根本违背可持续发展的节约资源的消费原则,对石家河酋邦的生态资源危机无疑更是雪上加霜。

此外,考古资料表明,石家河酋邦对外交流有限,极少数外来的物质如山东龙山文化的白陶鬶(注:张绪球:《长江中游新石器时代文化概论》,湖北教育出版社,1993年,第310页。)、良渚的玉料(注:肖家屋脊W6出土的一件玉人面为玉琮的边角改制的,详见注荆州博物馆:《肖家屋脊》,文物出版社,1999年。另江陵枣林岗瓮棺葬出土有玉琮的边角,详见荆州博物馆:《枣林岗与堆金台》,科学出版社,1999年。石家河文化本无玉琮与玉璧,而这两类玉器在良渚文化最发达。可见,石家河部分玉器的原料来自于良渚文化。)和尚不明来源的孔雀石等,主要是用于首脑们炫耀身份等级的象征物。而真正弥补生态危机的物质流和信息流输入严重不足,妨碍了将江汉地区生态系统同周围的生态系统联接成生态系统互联网络(Ecological Intermet )(注:“生态系统互联网络”是指由流通的物质流和信息流所串联的各生态区抽象的连通网络。其功能是通过互通物质与信息之有无,补充本生态区物质与信息资源之不足。而且在一个生态区的生态体系遭到破坏时,其他生态区通过连通网络向该区输送物质和信息流以帮助其生态体系的修复。),削弱了地区间生态系统的互补作用,极不利于江汉地区生态系统的及时修复。于是,石家河酋邦的生态系统缺乏任何补救机制,遭到破坏后,一二百年内无法修复抑或缓解,资源枯竭在所难免。

由此可见,石家河酋邦在“人类沙文主义”错误思想的指导下疏于自我约束,走着一条违反可持续发展的道路,盲目地将原来一个好端端的“理想生境”改造成“险恶生境”,破坏了生态系统的稳定性,加剧了人地关系的冲突,导致生存危机,使石家河酋邦无法再向前发展。在石家河晚期,可持续发展法则以负反馈的形式,对石家河酋邦实施了灭绝性的调控和惩罚。生态系统危机全面引发了社会政治危机,在水灾、瘟疫、夏禹征伐的迭加打击下,这个曾经不可一世的石家河酋邦迅速土崩瓦解,文化疾衰,人口锐减,聚落废圯,宗教废驰,文明的进程也功亏一篑。在此后夏商至西周早期的岁月里,江汉地区基本呈现出文化荒漠的无人区景观,目前发现同期居址的数量且不说同石家河早中期的千余座相比,就是比极度衰颓的石家河晚期百余座相比,仍少60余座(注:这是笔者根据现有湖北省现有田野资料大略统计的结果。)。饱受摧残的生态系统在近千年的时间内,慢慢地自我修复,最终在西周晚期恢复到史前的健康水平,为楚国在江汉的崛起提供了一个新的绝对“理想生境”。

与石家河酋邦形成鲜明对比的是河南龙山文化的尧舜禹酋邦,采取了可持续发展模式。陶寺和东下冯遗址的孢粉和植物遗存表明, 距今4200—4000年间,当地恢复了草木繁茂生态景观(注:文焕然等:《中国冬半年气候冷暖变迁》,科学出版社,1996年,第13—14页。)。《孟子·滕文公》追述说:当尧之时,“草木畅茂,禽兽繁殖”,“兽蹄鸟迹之道,交于中国”。

面对这样一个“理想生境”,尧、舜、禹诸位决策者并未冲昏头脑。在河南龙山文化中,我们没能发现“帝”这类人祖至上神出笼的蛛丝马迹,也尚未看到阴阳五行思想的存在。人们的头脑中还保留着图腾崇拜思想,如陶寺大墓中出土的彩绘“鱼龙纹”陶盘(注:《1978—1980年山西襄汾陶寺墓地发掘报告》,《考古》1983年第1期。)。图腾主义各种互补性的禁忌,在客观上的的确确为维系人与自然的和谐关系做出了不可磨灭的积极贡献。它是尧舜禹酋邦乃至夏商集团顺应可持续发展道路的“潜意识”的思想根源。

河南龙山文化的具体人口规模和人口政策目前尚不得而知。然而,我们至少可以从众多龙山文化遗址大量频繁的乱葬坑来推测,河南龙山文化频繁的大规模残酷的战争,在客观上能够限制人口的总量,不会像石家河酋邦那样没有任何人口控制机制而放任人口过度膨胀到超过生态荷载临界阈值。尧舜禹酋邦社会健康发展的事实证明其人口规模的合理性。

在河南龙山文化中,石铲(耜)在农具中占重要地位,反映出发掘现有耕地潜能的耜耕技术广泛应用,这是集约化农业的主要特征。王城岗龙山文化的石耜的数量甚至大大超过石斧(注:河南省文物研究所等:《登封王城岗与阳城》,文物出版社,1992年。),暗示在尧舜禹酋邦的中心地区,更倾向于通过对现有耕地的精耕提高产量,而减少毁林开荒攫取耕地的规模。农业发展同环境保护被和谐地统一起来,完全符合可持续发展的原则,这同石家河酋邦迥然有别。

合理的人口规模和适宜的耜耕方式,使得尧舜禹酋邦对森林的开发有限。于是从距今4200—3000年前后,黄河中游地区的物种一直保持繁盛。以安阳为例,直到殷墟期尚有犀、象、獐、圣水牛、羚、猴等(注:文焕然等:《中国冬半年气候冷暖变迁》,科学出版社,1996年,第59页。)。然而,尧舜禹酋邦不满足于已有生态物种的多样性,还从石家河酋邦那里武装夺取了豫南驻马店地区(如杨庄遗址)和南阳盆地(如下王岗遗址),将那里生态过渡带特有的物种多样性纳入自己的生态互联网络,从而扩大中原物种的多样性。而且,驻马店杨庄的尧舜禹酋邦的殖民者,放弃他们传统的粟作农业,因地制宜地改为稻作农业(注:北京大学考古系、驻马店市文物保护管理所:《驻马店杨庄——中全新世淮河上游文化遗存与环境信息》,科学出版社,1998年。),更增加了尧舜禹酋邦农作物的多样性。中原生态系统的多样性(其中包括尧舜禹酋邦自己极力谋取的多样化部分),为该酋邦构筑了一个稳定的生态体系,长期为它提供丰富的资源,从根本上使它得以稳健地持续发展。

在尧舜禹酋邦的河南龙山文化中,我们看不到像石家河酋邦那样穷奢极欲的巨大浪费遗存。那里没有红烧土筑的天坛,没有大肆挥霍的殓玉葬,没有在烂醉后将10万只杯子弃置不顾的“夸富”,也尚未发现大规模的宗教狂热性质的浪费。《韩非子·五蠹》赞美道:“尧之王天下也,茅茨不翦,采椽不斫,粝粢之食,藜藿之羹,冬日麋裘,夏日葛衣,虽门监之服养,不亏于此矣。”陶寺大墓(注:严文明:《中国王墓的出现》,《考古与文物》1996年第1期。)中, 最具特色的器物不过是一组彩绘木器。可见韩非子所言并非过誉之辞。

尧舜禹酋邦还十分注重物质流和信息流的流通输入。流行于河南龙山文化的盉形杯和盉(鸡彝)、觚形杯等后来发展成为夏文化的重要礼器者,明显来自山东龙山文化。饕餮兽面母题,显然吸收了良渚文化玉器上兽面的创意。中原地区本无铜、锡矿产,也无青铜冶炼技术传统,但在龙山阶段,王城岗倏忽出现了青铜鬶袋足残片(注:河南省文物研究所等:《登封王城岗与阳城》,文物出版社,1992年,第99—100页,图五○。)、 陶寺出现铜铃(注:中国社会科学院考古研究所山西工作队、临汾地区文化局:《山西襄汾陶寺遗址首次发现铜器》,《考古》1984年第12期。)等。这些都反映出尧舜禹酋邦以开放的心态大力接受外来物质流和信息流的输入,补充和壮大中原的生态资源的多样性。夏朝建立之后,禹贡九道纳贡网络正式建立(注:王育民:《中国历史地理概论》,人民教育出版社,1987年。),将四方精华物产吸纳集中于伊洛一川。比如湖北钟祥乱葬岗(注:荆州博物馆发掘资料。)、江陵荆南寺遗址中二里头文化遗存(注:荆州博物馆、北京大学考古系:《湖北江陵荆南寺遗址第一、 二次试掘简报》, 《考古》1989年第8期。), 证明当时连通江汉与夏王朝中心的“荆州贡道”的确存在。周边地区物质流和信息流的精华对中原的输入,为中国文明一体化核心在黄河中游的诞生做出了突出的贡献。

通过上述石家河酋邦崩溃与黄河中游文明诞生的对比,从人地关系的角度来看,使我们认识到正是因为二者采取了截然相反的发展模式,决定了二者在文明进程中截然不同的命运。假如尧舜禹酋邦不采取可持续发展模式的话,黄河中游势必同长江中游一样,不可能成功步入文明,至少不能成为中国文明一体化的核心。

抚今追昔,可持续发展战略在中国文明进程中的作用,足以令今人高度重视。另一方面,各地的生态系统的特点不同,可持续发展战略的具体措施的特点也不尽相同,且该战略运作周期非常长。因而在一个地区制定本地区可持续发展战略时,必须参考当地漫长历史长河中发展模式的经验教训。然而,这些经验教训往往疏于历史记载,所以这一历史重任就必然落在中国考古学家的肩上。新时代赋予我们考古学家一个新的课题:发掘上古人地关系模式,为制定本地区今后的可持续发展战略提供不可缺少的重要历史参照。《驻马店杨庄》考古发掘报告,已经为我们树立了一个好榜样。

来源:《中原文物》1999年第4期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0005