石兴邦:我所知道的郭宝钧先生

在社科院考古所的前辈中,我和郭宝钧先生朝夕相处达十多年之久。刚到考古所时,我们比邻而居,他全家住在西南屋,我和王仲殊在东屋,朝夕见面,十分洽乐。在50年代,学习运动,相沿不断。在学习会上一起学习讨论,思想见面,什么都说。而且考古所的特点,中老年科学家之间,老爱幼、中尊老的传统,延续不断。在学习会上总请老先生先发言,而且屡屡总是郭先生先发言,他一开口就是长篇大论,滔滔不绝。习之日久,我们也了解到老先生的心情、思想、见解和为人处世之道。他是一个纯厚的忠厚长者。最初我重在殷周文化的学习,想探讨奴隶社会的问题。对安阳殷墟殉人问题很感兴趣,曾多次请教过亲履发掘现场的郭先生,得到不少教益。后来学习史前文化,接触的就少了,但他的学术著作还是我请教学习的主要文献之一。郭先生的学术论点,在考古学界中,曾引起不同的见解和议论,有些议论有不全面之处。我想这可能是对郭先生不够了解而造成的,我是比较注意对我们前辈的生平情况的了解,因为这些地方常常是我们传统传记中不足的地方,“只知成功之美而不知所以致之之由”。我曾在一些了解郭先生的朋友处了解一些情况,所得到的印象是:郭宝钧先生年轻时是个年轻有为的人,在校品学兼优,出校后,聪明能干,是个精英型的人才,有学问,有能力,也有魄力,30年代就当上南阳中学校长,跻身地方绅士之列,这在旧社会是非常不容易的事。

郭先生当校长时,著名语言学家丁声树先生正在该校读书,后来丁先生在语言研究所和我们在一块学习,我从丁先生那里了解到郭当时的一些情况,郭先生当了校长,有创业精神和革新意志,在教学与设施上有新的举措,也许在待人接物方面有不周之处,但一心想把学校办好。他初入社会不擅长适应社会,有些办法不完全符合地方士绅的心愿,一些旧势力的绅土就联合起来,运动了一批年幼无知的学生,发动了一次学潮,我们那里称为蹙校长,就是赶校长下台,这在那时是常有的事。自然他不是这些人的对手,他一气之下就辞职不干,但也得到些一学生的爱戴和一些正直老师的支持,他走时走得很有气魄,抬着头、挺着胸、大踏步地走出校门,并向站两旁的惜别师生说:再不要和这些贪官污吏同流合污!言罢便拂袖而去。

他离开南阳中学后,便调到省教育厅去当督学,督学的社会地位比校长高,但是一个闲散差事。正好那时中央研究院史语所要发掘安阳殷墟,常有事和河南省上联系,他的老友董作宾先生在中央研究院参加安阳殷墟发掘。通过董先生的引荐,他就到中研院参加殷墟发掘工作。后来还通过河南教育厅又向中央研究院输送正攻读于河南大学的青年人,如尹达、石璋如诸先生都是。他到安阳发掘后,发现这是一个安身立命的好去处,就下决心脱离他所说的浊流的政治游涡,到清流的学界,一头钻进古墓的发掘中,而忘却人间的功名利禄。实践也证明,他从此后也确实是一心一意地从事挖墓考古,以终其身。据他讲,他从事考古后,给自己拟了一付对联,上联是“古不考秦汉而下”,下联是“心常在田野之间”,额书“与鬼为徒”。意思是说,今后专心考古,再不和那些奸滑贫婪之徒打交道了。他说他这一辈子要挖至少一千座墓葬,死后在他的坟上树一块“千墓老人郭宝钧之墓”碑,就心满意足了。实际当他闭目仙逝时,挖的墓还不足三百座,遗憾的是他晚年患了糖尿病,没有可能使他再从事他热爱的田野工作了。

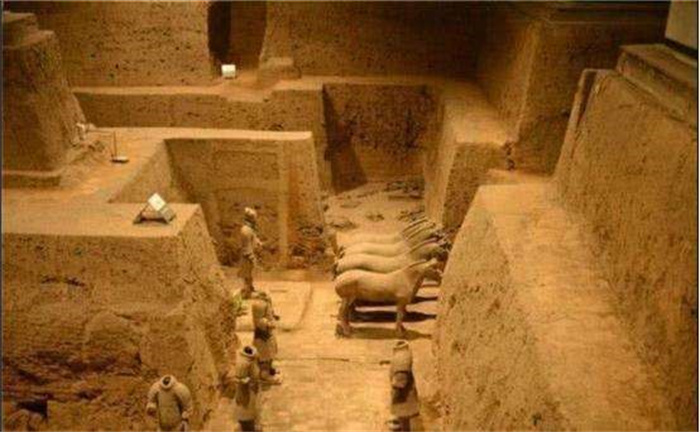

自从他投身于考古研究工作后,在中央研究院那样的环境里,深知自己没有受过现代科学的训练,他只能以勤补拙,以劳成业,很勤奋,很努力,像愚公移山一样,席不暇暖,废寝忘食,连续挖墓不止。除参加殷墟发掘外,他还在河南青台、辛村等地挖了大量的墓葬和居址,在他那一辈人中,他是发掘墓葬最多、经验和感性认识最丰富的一位老人,也是贡献最大的前辈之一。而且他的“运气”很好,一挖就能碰到好东西,有的是原封不动的,实在难得,所以他有考古界“福将”、“福星”之称。例如,仰韶文化的居室建筑(青台)是他第一次揭露出来的,西周的特殊殉车制度(拆开放置)是他初次发现的,积累起许多宝贵的物质文化史料。说也奇怪,固围村三个大墓,只有他负责的一个墓出土了好的东西,而我和苏先生挖的两个则空空如也。他为应急上马而发掘的武官村大墓也是满载而归,岂非命耶!

郭宝钧先生逝世时,是考古界最“廉洁”的一位学者。我所谓的廉洁,是他没有欠人民的帐,他把他经手发掘的资料,全部都公布,人人均可取而用之,并将他一生主要研究成果写成《中国青铜器时代》传世。唯一遗憾是他所写的多篇论文,没有结集出版。

郭宝老没有受过严格的现代考古学训练,但他的国学底子扎实,他的研究多从古文献的记述中寻求答案和整合,但他接受用现代考古方法发掘的实证结果,所以他是以旧的思维方式来作考古研究,结果陷于集考据与实证一体而又不相融合的状态。

在郭老那里看来,对考古遗迹的研究有两种方法:一种是留,一种是用。用他的话说是“事实至于遗存,推断敬俟卓识”,即将事实真实反映出来,至于功能用途是另一回事了。另一点他认为考古是研究历史,力求将其意义和功能解说出来。因此他对发现事物,总想给以合理解释,他研究事物所得的结论,大体有三种:一是实证的,二是有据而推论的,三是根据迹象而推论的。或想像的,特别是第三点,是他研究中的忌病,因缺乏实质性的见证,引起一些人说他想像力很丰富,正因如此,对他一些重要发现的科学性也引起怀疑,譬如:他说,他发现西周墓葬(辛村)埋的车子是拆开的,车轮子靠到墓壁,考古所当时有的学者就不相信。他还说青台的史前房子是用泥土木骨做起来后,放一把火烧烤,很坚实。这一点连夏鼐先生都不相信,我问他郭老说的是否真实,他说,可能还是大烧或是自然火烧的。事过几十年后,大量事实证明,他的发掘工作是科学的,他的看法是实事求是的。还是他老先生对。

相反,他对有些事情很拘紧,很谨慎,在大量事实面前也不作结论,譬如,解放初期,学习社会发展史,讨论得很热烈。他也参加讨论,写了一篇介绍殷墟人殉惨状的文章,这是说明殷代阶级压迫残酷性的好材料,在报上发表,引起学界的震惊和重视,可是他在文末写了两句很不合时宜的话“事实至于遗存,推断敬俟卓识”。意思是说,我只是报导事实,至于它的历史涵义,还请高明的人来论断吧。这篇报导郭沫若先生看到后,如获至宝,因为是说明奴隶社会最有说服力的材料,却对文末的两句结语作了严厉的批评,说他是抱着金饭碗讨饭吃。郭宝老对此批评很不满意,其后,在思想改造的会议上,不无怨尤地说了几次。从他的言谈之间,可以体会到,他对殉人的历史涵义,不一定看作是奴隶社会的证迹,对社会发展阶段上的种种论述和新事物,在他思想上还没有准备,这与他过去在中研院史语所的整个学术气氛和环境以及受到的影响是相联系的。

当殷墟殉人事实报导时,我在浙大人类学系跟吴定良先生学体质人类学,安阳这批人骨标本,正好是由吴定良先生负责研究的,全部材料还在他手里。这个消息出来后,上课时,我们就说到殉人问题,吴先生说了这批人骨有四百多具,经他研究,他说都是体格魁伟、高大健壮的人,是经过挑选的,可能是皇帝的卫队一类的人。我当时问为什么不发表出来,连信息也没有呢,他没有明确表态,除他个人的保守思想外,言谈之间表露出中研院一些研究人员一种社会心态,后来他也说了“怕把这批材料公布出去,让世界人看到对我们中华民族不光彩,殉人是不人道的,残酷无情的,你们中国讲仁爱,讲信义,为什么您们祖先如此残酷不人道呢,对中国的形象有损”我想郭宝老也有这种心态。

郭宝老是个熟读经卷而又置于现代科学实践中的知识分子,旧观念与新事物往往发生碰撞。考古这门学问,有物而无言,如何解释使之成为准确的史证,要符合规律。如上所述,大胆的想像与有知的谨慎,在他身上表现得相当突出。有一次我们在一起谈论如何能很好的复原遗迹时,他即刻提了一个设想,他说:“我们现在发掘的这些墓,肉体都腐烂消失了,骨骼也有些腐朽,科学发达后,就能发明一种药水,向墓上一洒,消失的形体就可以重现出来。”当然这只是说说、想像而已,实际情况当然是不可能的,他的想像力确实很丰富,但也显露出他对科学的理解也是浮浅的。其推论与事实保持一定的距离。

郭宝老是个诚实、忠厚而很重感情的人,他的旧传统道德观念相当浓厚。他在学习会上,思想改造会上,无拘无束什么想法和看法都谈,没有什么顾虑,有一次交心会上,他说他一生娶了三房夫人,第一房夫人去世后,他很悲痛,几不欲生,想为她殉葬而去,他觉得她把自己的魂灵带去了,活下来也没意思。他有子女九人,教养有方而均成有用之才。他对青年人很关心,希望成才而有为。他对我说;“石同志(这是他的口头话)你和你那位一家子石璋如一样,很扎实,以后一定有成绩”。1953年,第一次评级定薪时,对我们年轻人采用的是自报公议的办法,其办法是全体研究人员在一起,由当事人(评到谁谁讲)先汇报自己的工作、思想和学习情况,并提出自己的级别和薪资数额。我们这些年轻人一般提的都比我们自己心里希望达到的级别和数额低一级,希望某一位前辈出来提携一下就达到目的。我记得我自己汇报后,首先是他出来发言的,果然把我提了一级,这一言就可定乾坤,在大多数的情况下,多是他先说的。因此,他很得年轻人的爱戴。可是他对自己的级薪评定不争不论。在评研究员、副研究员时,却是由大家共同研究评定的,并不发言。我们将他列在三级研究员中黄文弼先生的前面(同级而名次在先),不料发生了一件出乎意外的事。当评审组将名次宣布后,黄文弼先生一听很恼火,站起来怒不可遏地说了一句话;“我觉得我比他(指郭)强。”不同意把他排在郭老的后面,并谈了他在新疆拉骆驼辛苦的情况,然后便拂袖而去。当时郭宝老主持会议,他有些尴尬,地谦虚地说;“是,是,黄同志比我强,应列在我前面!”后来,大家觉得二老各有所据,又把黄老请回来,老先生多不发言,只有徐旭生老先生出来把黄老恨恨地说了几句,还是我们这些年轻人起了作用,我们一面劝说,一面对他作些批评:承认他昔日拉骆驼、渡沙漠的功劳和苦劳及所取得的成果,也谈了他今天发火的不必要,心平气和地使二老的心境平静下来,黄文老才冷静了下来,也承认他刚才发脾气不对,作了自我批评,二人的纠纷算平息下来。最后还是把郭老列在黄老的前面,毕竟他在考古界比黄文老的影响和作用要大些。

上面提到郭宝老从事考古“与鬼为徒”,想脱离现实,实际他还生活在人世间。其实清流的学界,也有学界的纠纷。连佛祖的大千世界中,也有七妖八怪,何况在文人相轻的士子群落,岂能平静无波,天下太平哉!他在考古生涯中,也遇到些不尽如人意处,传说他在中研院时期,不被当时领导所重视,因为当时中研院集中了好些从国外留学回来受过现代科学训练的博士和根基深厚的国学饱学之士,而他是一个土专家。听说史语所所长傅斯年先生,明知他不懂英文,有时和他用英语说话,是捉弄他。这一点我倒不相信傅先生有捉弄他的意思,因为当时在史语所学者间用英语讲话是常事,我在大学的几位老师就是史语所的研究员,有时和你谈或解释某个问题时,间或用几句英语。我在大学三年级时,给凌纯声院士当助手,在他的套间办公,有时也用英语问话或找材料。我想傅先生用英语向他问话,是习惯使然,不会有恶意。又有人说,解放前夕,史语所向台湾搬迁时,其他研究人员都被动员,只没有动员他去,这也不是事实。当时的情况,能去的人,他们都叫去,郭宝老和夏鼐先生二人是自己不愿去才留下的,后来在思改和交心会上郭宝老不止一次地提到此事,他说:“当时作铭(夏鼐)跟我说,我们不要走,我们还有许多事要作,我们还有前途”。看来,是他和夏先生商量过留下不走。而且夏所长在当面,那应该是真的。他们二人都有责任感和事业心,自己不愿随迁,留下来继续考古事业,在当时来说是难能可贵的。

考古所成立后,领导在一些问题的处理上,使他有些不平之气和愤懑之情,他在学习发言时表露过,他只当作自己的思想活动来谈,倒不是计较这事。考古所刚成立,有人提出应社会学习理论的需要,进行考古发掘以提供论证。郭沫若院长说,等作铭来再发掘。当时夏先生在浙大兼课走不脱。他听了不服气地说:“夏作铭不在就不能挖,要我们这些人干什么?”很有意见。后来他说,苏联吉谢列夫(考古学家)要来,为使客人来时能看到考古发掘现场和出土物,才叫我们到安阳发掘。言下很有情绪。事实也的确如此,幸喜他那次出师顺利,挖了武官村大墓这一宝藏,在客人面前,很争体面,他也很高兴。

我们几个年轻人王伯洪、安志敏等同志谈及郭宝老的生平事迹,觉得老先生能有今日,实属不易。德业昭著,堪诚钦佩。他是一个道承传统的旧知识分子,历经社会坎坷,有幸而融人现代科学队列,他能自励奋发,激扬活力,躬耕田野学苑数十载而不缀,硕果累累,虽因身染固疾,未酬壮志,诚一美中不足之事,但他能追求真理,潜心著述,将自己一生所积累的文化财富,——著文公诸于世,垂范来者,将承传不朽,可谓无憾矣。

1935年冬,史语所考古组人员在南京该所合影。后排从左至右:徐中舒、梁思永、李济、高去寻、李光宇、胡厚宣,前排从左至右:王湘、董作宾、石璋如、郭宝钧、尹达、李景聃、祁延霈。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000