陈星灿|黄河流域农业的起源:现象和假设

本文的目的在于了解黄河中下游地区的农业起源。在中国史前史上,有一个很奇特的文化现象,那就是黄河中游山西地区前仰韶时代文化的缺失。在山西地区,旧石器时代的文化是非常发达的,目前已经发现的遗址和地点多达300多处,晚期旧石器地点也有90余处,但是很奇怪的是,距今8500年~7000年的前仰韶时代文化,却没有在这里发现。这同周围河南、陕西、河北、山东等地形成鲜明对比,也同该地区此前繁盛的旧石器时代和此后灿烂的仰韶时代文化形成鲜明对比,因此很难用考古工作的不足来加以解释,而很可能同山西地区独特的地理位置和自然环境有关。本文对这种独特的文化现象,进行了归纳和分析,试图提出合理的解释。

一、新石器时代早期文化的发现

尽管20世纪50年代中国陕西关中等地已经发现早于仰韶文化的遗迹现象,但是对于前仰韶时代文化的认识,是在70年代后期才真正开始的。从那时到现在,在黄河中下游的陕西、河南和河北、山东地区,发现了数以百计的前仰韶时代的文化遗址。在陕西,称为老官台文化的遗址(注:关于陕西前仰韶文化的命名还不统一,有老官台文化、大地湾文化或大地湾一期文化、北首岭下层文化、白家文化、李家村文化或类型等含义不尽相同的名字,参见中国社会科学院考古研究所编:《新中国的考古发现和研究》38~41页,文物出版社,1984年。又见国家文物局主编:《中国文物地图册·陕西分册》97~98页,西安地图出版社,1998年。),迄今已经发现40余处,主要分布在关中的渭河、泾河流域和陕南的汉江、丹江上游地区,两地区的数量约各占一半。这类遗址一般位于依山傍水的较高台地上或两河交汇的地势较高处,面积一般较小,多在1万~2万平方米之内,文化堆积较薄,厚度多在1米以下。遗迹分布零散而稀疏,遗物贫乏,在多种文化共存的遗址中居于最下层,不易暴露而较难发现。年代在距今8000年~7000年左右(注:国家文物局主编:《中国文物地图册·陕西分册》97~98页,西安地图出版社,1998年。)。

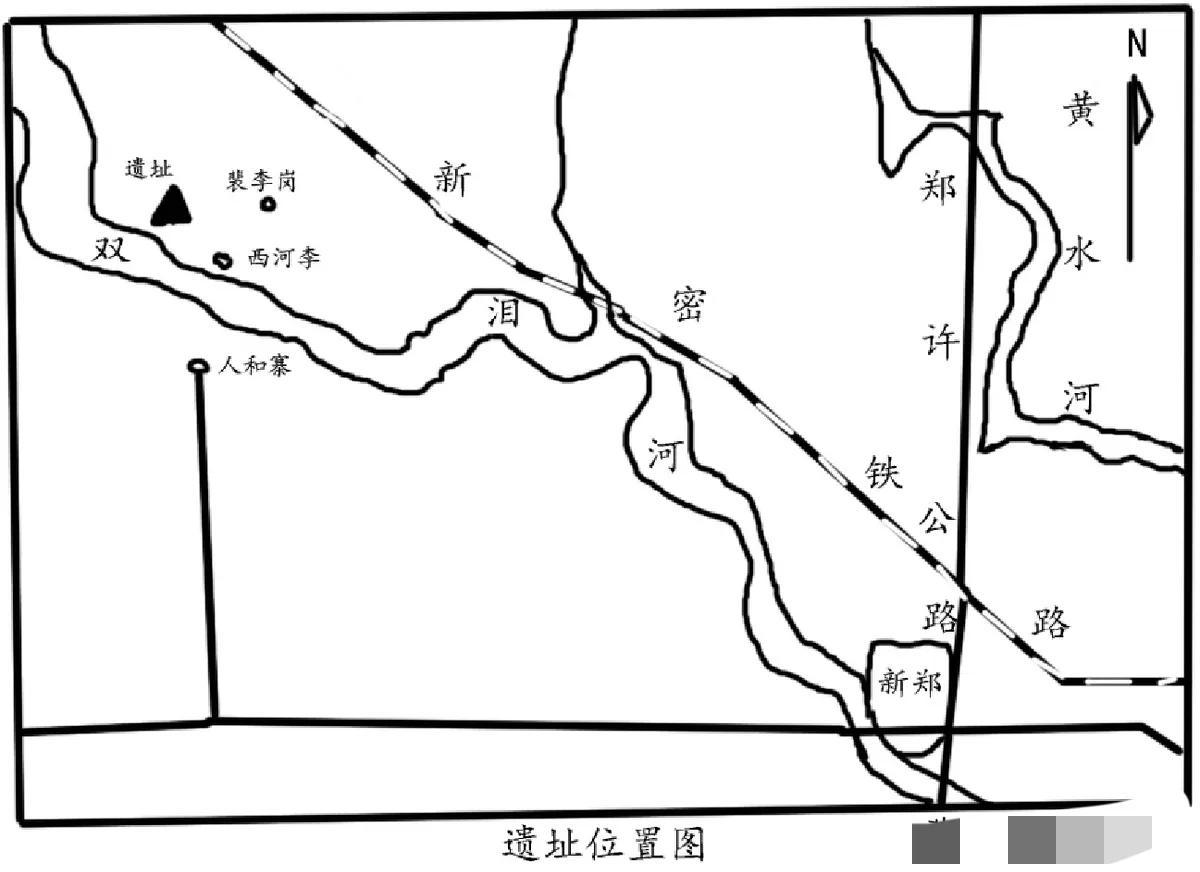

截至1992年的统计,河南省境内的裴李岗文化遗址,已经发现105处,经发掘的也有10多处(注:孙广清:《河南裴李岗文化的分布和地域类型》,《华夏考古》1992年第4期;国家文物局主编:《中国文物地图册·河南分册》29~31页,中国地图出版社,1991年。),年代约在距今8500年~7500年。按其分布地区,大致分为两个类型,即偏北部丘陵地区的裴李岗类型和偏南部平原地带的贾湖类型。分布规律同于陕西的老官台文化遗址。但是约有一半此类遗址分布在京广铁路以东、大别山以北的广大黄淮冲积平原,海拔高度大都在200米以下。地理环境优越的南阳盆地和豫西黄土高原区,至今罕见这一时期的文化遗迹。

山东地区的发现,先有早于大汶口文化的北辛文化,20世纪80年代以来,又有后李文化的发现(注:后李文化的命名也不一致,有的学者认为分布在泰沂山脉北侧的此类遗址,分布在中段和西段山前平原的两个地区,代表不同体系的文化,分别以后李类型和西河文化名之。参见张学海《后李类型与马家浜文化之联系》,《中国文物报》1998年1月7日第3版。)。截至1997年的统计,后李文化共发现有8处遗址,东起临淄,西到长清,东西距离不超过150公里,均分布在泰沂山脉北侧的山前平原地带,海拔高度一般在50米左右,碳测年代约距今8500年~7500年(注:栾丰实:《试论后李文化》,《海岱地区考古研究》,山东大学出版社,1997年。)。泰山南侧地区,也有类似后李文化的发现,比如兖州的西桑园遗址,叠压在北辛文化层之下,与更南的安徽省淮北地区发现的早期新石器时代文化遗址存在某些共同之处。北辛文化的年代(距今7500年~6000年)大致可以纳入仰韶文化的范畴,但开端时间早于仰韶文化(距今7000年~5000年),在此不予详述。值得注意的是,在泰沂山北侧的北辛文化遗址,比后李文化向更北的山前平原地带扩展。但根据分布情况,大致都不超过山前20公里的范围。

河北省境内的前仰韶文化,主要是磁山文化(距今8000年~7500年),分布在太行山脉的东侧,根据1984年的统计,只有邯郸地区的磁山、南岗、牛洼堡、西万年和保定北部容城县的坡上等5处。另外,涞水县拒马河沿岸一些早期遗址中,也发现含有和磁山文化因素相类似的靴形陶支架、筒形陶盂等物,说明拒马河以南一直到漳河以北的广大地区属于磁山文化或具有磁山文化因素的古文化分布区(注:安志敏:《略论华北的早期新石器文化》,《考古》1984年第10期;郑绍宗:《河北省新石器时代考古发现与研究》,《磁山文化研究》,河北人民出版社,1991年。)。磁山文化的遗址数量当不止此数,易县的考古发现还证明河北的前仰韶文化可能属于两个系统(注:河北省文物研究所:《河北省近十年的文物考古工作》,《文物考古十年(1979-1989)》,文物出版社,1990年。)。20世纪80年代末期以来,又发现了年代在万年前后的两处被认为是最早新石器时代的遗址:徐水南庄头(距今10510年~9700年)和阳原于家沟(距今11870±1720年,热释光法测定陶片所得)(注:谢飞:《阳原姜家梁发现新石器时代墓地》,《中国文物报》1996年4月7日第1版;Tang Chung,Notes on nail-impressed ceramics along with microbla-des in North East China,in International research on the Origin of Pottery in Eastern Asia:5~8,Prited.Kokugakuin University in Japan,1997.),前者分布在太行山东侧大清河上游支流的鸡爪河和萍河之间;后者位于桑干河流域,与著名的旧石器时代晚期遗址虎头梁相邻。我们称这两处是最早的新石器时代遗址,主要的根据是发现了陶片,南庄头还发现有可能是家养的猪和狗的骨骸,农业生产的证据可以说很不充分。

与此形成鲜明对比的是,在整个山西地区,除了1984年在太行山区的武乡县石门乡牛鼻子湾征集到磁山文化的石磨盘、石磨棒各1件之外,虽然80年代后期考古工作者有意识地在晋东南地区寻找线索,但迄今没有发现磁山、裴李岗和老官台文化时期的遗存。晋南翼城北橄乡枣园村H1以红陶为主的遗存,虽然被有的学者称为前仰韶时代的遗迹,但从总体特征观察,依旧属于仰韶文化的范畴;从近年垣曲东关的同类发现来看,这套遗存很可能是该地区庙底沟类型仰韶文化的前身,年代则应在仰韶文化的纪年之内(注:山西省考古研究所编:《山西考古四十年》53~57页,山西人民出版社,1994年。1999年7月我们曾在晋南考察,在吉县柿子滩发现了一块夹砂褐陶的陶片,刚好是一个器底和器身的结合部,底部有一个小突,很像是老官台文化的直桶形三足形罐的底部,当时我们很兴奋,以为是前仰韶文化的突破性发现,这个发现,也得到部分省内考古学家的支持。但是,此后著名考古学家张忠培教授到山西考察,否认了这一发现,认为它是仰韶文化的一个类似器盖的东西。所以直到现在为止,真正的前仰韶时代的遗址,在山西还没有发现一处。相对于晋南地区其他的大量考古发现,很难用田野考古工作不够来解释,恐怕是另有原因的。)。

二、旧石器时代晚期末段文化的发现

陕西地区的旧石器时代文化,主要分布在两个地区:一个是秦岭以北关中东部、中部的洛河、渭河流域的西安、蓝田地区,关中西部和陕北仅有零星发现;另一个是秦岭以南汉江上游和南洛河流域以汉中盆地和安康盆地为中心的地区。其中,旧石器时代早、中期遗存多分布在关中和陕南,陕北则多为旧石器时代晚期遗存。韩城禹门口石灰岩洞穴遗址,石制品都用不规则小石片制成,以各色边刮器为主要类型,其余为端刮器、凹缺刮器、尖状器和钻具,属于华北小石器传统,但一般认为属于晚更新世早期的遗迹。与新石器时代文化关系密切的遗迹,分布在渭河下游大荔县的沙苑地区。沙苑是一个沙丘遗址,石制品主要是细石器传统,但也发现琢背小刀、打制石斧等新的文化因素,可惜全是在地面采集,并无原生地层发现,考古学家谨慎地把它的年代定在中石器时代或早期新石期时代。但是该地区并无老官台文化遗存的发现,也不排除此类遗迹年代较早的可能。对比旧石器时代遗址和老官台遗址的分布区域,在关中地区,新石器时代遗址更向河谷平原扩张,形成以关中东部华县和西部宝鸡为中心的遗址群,后者在整个旧石器时代罕有文化遗迹发现;原来旧石器时代晚期遗存零散分布的陕西北部,几乎没有老官台文化的发现;陕南的新石器时代早期文化则分布在从汉中到安康汉江上游的东西数百公里的沿河谷地上(注:国家文物局主编:《中国文物地图册·陕西分册》第48页、96~97页,西安地图出版社,1991年;陈恩志:《中国化石古人类和旧石器时代文化考古发现与研究·西北地区卷(1901-1990)》,陕西科技出版社,1992年;安志敏、吴汝祚:《陕西大荔沙苑地区的石器时代遗存》,《考古学报》1957年第3期。)。

河南省的旧石器时代遗址,已经发现30多处,主要分布在伏牛山秦岭一线的豫西及豫西南地区。安阳小南海洞穴遗址,是太行山东麓的唯一发现。京广线以东的广大地区,除新蔡诸神庙地点发现一件旧石器时代晚期有人工切割的鹿角化石之外,基本是一个空白区。旧石器遗址分布区,基本上分布在豫西崤山北麓黄河以南从山地到黄土塬的接触地带和豫西南伏牛山南麓南阳盆地的北部边沿地区。恰恰在这两个地区,裴李岗文化遗址发现极少。与早期新石器文化关系最为密切的是安阳小南海遗址、许昌灵井遗址和南召小空山遗址。小南海洞穴遗址,是一个以小石器传统为主的旧石器晚期遗址,几乎没有典型的细石器存在,年代在更新世末期,最晚期的年代是距今11000年。灵井的石制品发现在地下10多米处,主要以细石器为代表,但也发现石片石器和重型工具的存在,年代也在更新世末期。小空山洞穴遗址,以砍砸器和刮削器为主,没有细石器的发现,与典型的小石器传统的小南海石制品也有明显的不同,年代据研究者测定认为在最后冰期的最盛期,属于更新世晚期偏晚阶段(注:国家文物局主编:《中国文物地图册·河南分册》27~28页,中国地图出版社,1991年;安志敏:《河南安阳小南海旧石器时代洞穴堆积的试掘》,《考古学报》1965年第1期;周国兴:《河南许昌灵井的石器时代遗存》,《考古》1974年第2期;小空山发掘队:《1987年河南南召小空山旧石器时代遗址发掘报告》,《华夏考古》1988年第4期;周军、郭引强:《河南旧石器》,中州古籍出版社,1992年。)。

值得注意的是在舞阳大岗裴李岗文化层之下,发现了一批细石器,也有一些石片石器出现。在裴李岗文化层和细石器文化层之间,有一个侵蚀层,表明两者之间有时间上的缺环(注:张居中、李占扬:《河南舞阳大岗细石器地点发掘报告》,《人类学学报》第15卷第2期。)。

山东地区旧石器时代的工作近年有很大进步。据1994年的统计,已经有100多个包含细石器和石片石器、大型砍砸器的地点发现,但是石器多系采集,正式发掘的较少。这些地点,多分布在沂河和沭河中上游的范围不大的低山丘陵和河流的二级台地上,因为年代学的工作很少开展,所以准确的年代尚无从谈起,但是一般认为,大多数含细石器的地点属于旧石器时代晚期甚至已经跨入新石器时代,不过这些地点据说没有陶片的发现(注:山东省文物考古研究所:《前进中的十年:1978年~1988年山东省文物考古工作概述》,《文物考古工作十年(1979~1989)》,文物出版社,1990年;徐淑彬:《鲁南沂沭河流域中石器时代文化研究》,周国兴等主编《中日古人类与史前文化渊源关系国际学术研讨会论文集》,中国国际广播出版社,1994年。)。

河北省境内的旧石器时代遗址和地点,主要发现在桑干河流域的阳原盆地和涿鹿、怀来盆地,近年在燕山南麓的玉田、兴隆和北京市中心的王府井大街等地也有新的发现。主要的晚期末段的旧石器地点,有阳原虎头梁、油房、西白马营和孟家泉等(注:盖培、卫奇:《虎头梁石器时代晚期遗址》,《古脊椎动物学报》第15卷第4期,1977年;谢飞、成胜泉:《河北阳原油房细石器发掘报告》,《人类学学报》第8卷第1期,1989年;河北省文物研究所:《河北阳原西白马营晚期旧石器研究》,《文物春秋》1989年第3期;河北省文物研究所等:《河北玉田县孟家泉旧石器时代遗址发掘简报》,《文物春秋》1991年第1期。)。虎头梁地点群,分布在桑干河的二级台地上,在不足10平方公里的范围内,发现了9个地点,各地点的功能似乎已有不同。石制品以典型细石器为代表,也有一定数量的石片石器。年代属于晚更新世的末期,碳测年代在距今10690±210年。油房的发现,在石制品的种类上似虎头梁,也是既有细石器也有石片石器的发现。与此相反,临近的西白马营遗址,则只见石片石器,而无细石器的发现。铀系法年代测定把该地点置于最后冰期的盛期(距今18000±1000年;距今15000±1000年)。孟家泉的年代与此相近,石制品则包括细石器、石片石器和重型的砍砸器、石锤等。

山西省是目前中国发现旧石器地点和遗址最多的地区,达300多处,经发掘的地点约30处。旧石器时代晚期地点,发现也达90余处。在北从大同盆地,南到中条山南麓,东从太行山的南端,西到吕梁山西侧的黄河岸边这个范围内,旧石器晚期地点分布非常广泛,地点所处的地貌类型多种多样。晚期末段的遗址,包括著名的晋东南沁水下川地点群,晋西南蒲县薛关遗址、吉县柿子滩遗址等。

下川遗址位于中条山主峰历山山腰的一个山间小盆地内,盆地内共发现6个地点,还在垣曲、沁水、阳城三县发现同类性质的地点10处。石制品有属于典型细石器传统的细石器,但也存在大量的石片石器和粗大石器。新出现的石器类型包括琢背小刀、镞、锛形器和磨盘、砾石等,年代距今2.4万~1.6万年之间。研究者认为下川人过着以狩猎为主、采集为辅的生活。

薛关遗址也属于细石器传统的一部分,位于吕梁山西侧黄土高原蒲县薛关镇西的昕水河左岸。包括细石器和粗大石器两类,前者包括各种类型的石叶和刮削器及琢背小刀等。文化上与下川多有近似之处,但是不见石镞,却出现了打制的石斧。年代据[14]C测定在距今13550±150年。

柿子滩位于黄土高原吉县西南30公里的清水河畔,西距黄河2公里,文化层分上下两层。其中上层出有细石器和石片石器两类,也有少量粗大砾石石器。除各种石叶和石核之外,还有各种类型的刮削器和石镞、琢背小刀、石锯等,该遗址还发现了东亚地区罕见的岩画。文化特征与薛关接近,年代据AMS[14]C的测定,大致在距今16000年~10000年,属于从旧石器时代向新石器时代过渡阶段的遗存(注:山西省考古研究所编:《山西考古四十年》26~51页,山西人民出版社,1994年;石金鸣:《山西旧石器》,徐钦琦等主编《庆贺贾兰坡院士九十华诞国际学术讨论会文集——史前考古学新进展》,科学出版社,1999年;山西省考古研究所编:《山西旧石器时代考古文集》,山西经济出版社,1993年。)。截至1992年的统计,山西已在40多个县市发现旧石器时代遗址或地点,晚期遗址和地点分布在宁武、朔县、偏关、阳城、平陆、霍县、大同、沁水、蒲县、榆次、襄汾、左云、吉县、古交、和顺、五台、陵川、榆社、昔阳、乡宁、大宁、高平、右玉、沁源、阳高、芮城等26个县市,占全省100多个县市的约四分之一(注:陈哲英:《山西旧石器时代考古综述》,山西省考古研究所编《山西考古四十年》,山西人民出版社,1994年。),这种情况显然表示旧石器时代晚期文化在山西地区有较为密集的分布。

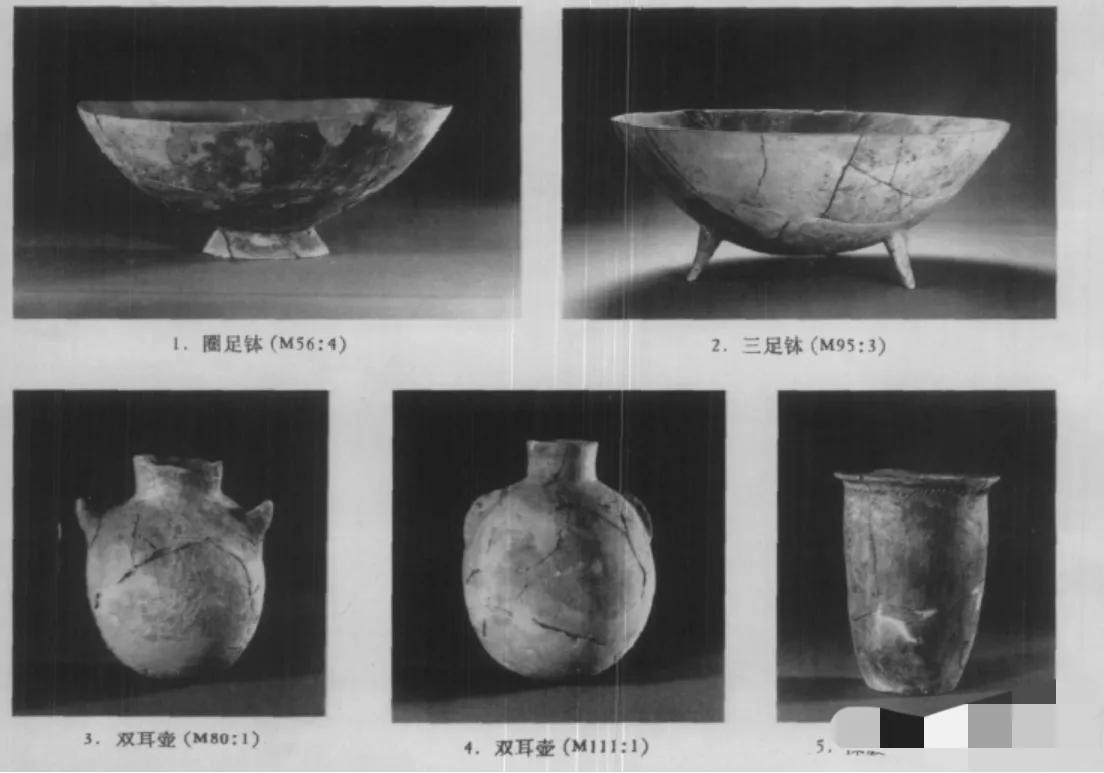

三、文化断层和农业发生

从万年以前的旧石器时代末期文化到距今8500年~7000年的前仰韶文化,黄河流域的居民经历了从采集狩猎经济向农业经济的过渡,其间的变化完全可以用抠锩鼣和挦槐鋽来表示。虽然目前在保定南庄头和北京怀柔北潮白河北岸的转年遗址都发现了距今万年前后的新石器时代遗址,都出土陶器、石磨盘、磨棒,前者还发现了可能属于家猪和家狗的遗骨,但是农业的证据非常薄弱;相反,数量众多的鼠、鸡、狗、狼、猪、马鹿、麋鹿、狍鹿、斑鹿以及鸟类、鱼类、鳖类和蚌类、螺类的遗骸,加上用动物骨头做成的骨镞、骨锥等的存在,说明采集和狩猪还占有主要的位置(注:李君:《徐水南庄头遗址又有重要发现》,《中国文物报》,1998年2月11日第1版;郁金城:《北京转年新石器时代早期遗址的发现》,中国前期新石器文化学术研讨会论文,北京,1998年6月。关于新石器时代与旧石器时代的界线,中国和欧洲有很大不同,后者一般以农业的产生为标准,而中国大多是以陶器和磨制石器的出现为据,参看陈星灿:《关于中石器时代的几个问题》,《考古》1990年第2期。)。这种情况,同前仰韶时代的房屋建筑、大型灰坑、粟和水稻(河南舞阳贾湖遗址)的发现以及功能齐全的各种陶器相比,显然还处在游猎或最多季节性定居的阶段。实际上就其发现来看,更接近下川、虎头梁和薛关、柿子滩为代表的旧石器末期文化,不同之处大概是后者没有陶器的发现(注:虎头梁、柿子滩有否陶器还很难说,前者据说出土过陶片,但未予重视和报道。参见邓聪、陈星灿:《东亚考古论集·编后记(安志敏)》,香港中文大学出版社,1998年。笔者与石金鸣、宋建忠、李润权等在柿子滩地表发现过非常古老而粗糙的陶片,还有大量的属于仰韶、龙山文化的陶片,有的堆在探方边上,显然是从发掘的探方中出土的,所以也不排除旧石期时代晚期出土陶片的可能性。)。所以,从目前仅见的这两处比较丰富的新石器时代初期遗址及旧石器时代末期的遗址来看,原始农业就在更新世结束到距今9500年~8000年的二三千年里出现了。

过渡阶段的文化及其发展机制还没有给予应有的重视。在目前的考古发现上,黄河流域和整个北方地区似乎存在着文化的断层,前仰韶时代的农业文化似乎是一夜之间产生的,至今令人费解。其间的原因,如果从自然方面寻找,大概跟末次冰期之后经历的巨大气候变化有关。当人类经历了漫长的末次冰期考验之后,降水丰沛,洪流汇集,以排山倒海之势,在台地上或山前冲积扇上以其较强的侵蚀作用,带来砂砾沉积或冲刷更新世晚期的马兰黄土,形成中国北方全新世下界局部不整合,这就是所谓的板桥期侵蚀。这种现象在北京、河北、陕西、河南甚至辽宁都有反映。地质学家认为,板桥期侵蚀所带来的不稳定环境,使当时的古人类在低谷地带难以生存,而洞穴中又常常发生塌崩,也非人类的理想栖息之地,所以在中国北方寻找新石器早期的人类遗址,如大海捞针。类似南庄头那样的万年前后的遗址,也是处于太行山山前平原的凹地中才得以发现。直到新石器时代早期的中晚段,大约距今9000年~8000年前后,人们才选择侵蚀活动不甚明显,且有早全新世黄土作为土地资源的地方居住。北京西的东胡林人就是如此。不仅如此,地质学家还认为正是这场气候巨变,使人类的生活空间受到一定限制,使其不得不改变生活方式,完成了狩猎采集向农业经济的过渡(注:周昆叔:《中国北方全新世下界局部不整合——兼《论板桥期侵蚀》,刘嘉麒、袁宝印主编《中国第四纪地质与环境——庆贺刘东生院士八十华诞暨从事地质工作五十五周年文集》,海洋出版社,1997年;Andersson,J.G.,1939,The Malan terraces of northern China.In" Topographical and Archaeological studies in the Far East",The Museum of Far Eastern Antiquities,Bulletin 11,Stockhlom,pp.7~22.)。如果说这个解释能够为全新世早期的文化断层提供某种有价值的启示的话,那么,前仰韶时代文化在山西地区的缺失又意味着什么呢?

四、山西地区前仰韶文化的缺失

正如我们上面看到的那样,山西地区前仰韶时代文化的缺失,构成了黄河流域史前文化分布上的一个谜。相对于旧石器时代遗址山西地区的大量发现,相对于周围地区前仰韶时代文化遗址的大量发现,相对于仰韶时代晋南作为一个庙底沟文化类型的核心地区,这个缺失是如此醒目,以至于我们很难用考古工作的不足来加以解释。太行山区武乡县征集的磁山文化石磨盘和石磨棒,说明今后仍有发现这一时期文化的可能性,但即便如此,也很难设想山西境内这一阶段的文化会有类似河南省那样密集的分布。同时,尽管有板桥期侵蚀,我们也不能想象更新世之后的居民彻底离开了这个地区。那么是什么原因造成这种奇特的文化现象呢?

如果我们不考虑文化上可能存在的区别,那么,环境、气候等自然因素恐怕就是造成这种现象的根本原因。

山西地处黄土高原,地貌类型复杂多样,既有山地、高原,又有丘陵、盆地。东西两侧为山地,主要包括太行山、吕梁山、中条山等八大山系。山地外围的丘陵有石质丘陵和黄土丘陵,以后者占优势。盆地主要集中在中部,有大同、忻定、太原、临汾、运城五大盆地,还有晋东南的长治盆地等。除了中部的盆地和谷地地势较低外,海拔都在1000米以上,与其东侧海拔不足100米的华北大平原和西侧海拔只有400米~800米的黄河峡谷相比,呈现出强烈的隆起态势。从地貌类型看,具有山地丘陵多、平川少的特点,全省山地和丘陵面积分别占48.7%、30.4%,而平川面积只占20.9%,三者的比例是5:3:2。全省118个县市中,山地丘陵比例大的有88个;全省1910个乡镇,有80%(1527个)分布在山地丘陵区。不仅如此,山西除南部盆地外,土地的质量一般都较差。土地普遍缺磷少氮,地力不足,全省土壤有机质含量在1%之上的耕地仅占耕地总面积的1/4,黄土丘陵区大部分耕地有机质含量在0.6%以下。瘠薄坡耕地、盐碱地等低产田占总面积的2/3以上。所以无论耕地、林地或牧草地,生产水平都比较低,在全国位于中等偏下水平。如全省粮食多年平均亩产长期停留在100多公斤的水平,比临近的河北、河南省都低许多。人均占有粮食在300公斤左右徘徊,比全国平均水平低80~90公斤(注:中国自然资源丛书编辑委员会:《中国自然资源丛书·山西卷》114~117页,北京,中国环境科学委员会,1995年。)。

由于地势较高,山西地区的气温比同纬度的河北平原低,年平均温度在-4.1℃~13.8℃之间,呈自南向北、自盆地向高山递减之势。其他如积温、无霜期、降水等,分布不均,但大的趋势是由东南向西北减少。在全国综合自然地理区划中,山西大体上属于暖温带半湿润落叶阔叶林和半干旱森林草原带。山西自然地理要素在水平分布上表现出明显的纬向变化。在此基础上,随着地势的升高,在海拔较高、比较高大的山地,地貌气候、水文、土壤、植被等又不同程度地发生垂向分异,形成不同的垂直带谱。水平地带性、垂直地带性、非地带性因素错综复杂,形成山西境内多种多样的复杂的自然地理环境和条件,导致自然资源的不均衡分布(注:中国自然资源丛书编辑委员会:《中国自然资源丛书·山西卷》30~40页,北京,中国环境科学委员会,1995年。)。

这当然是现在山西的环境状况,全新世开始以来,特别是大暖期时代的环境要大大优于现在(注:施雅风主编:《中国全新世大暖期气候与环境》,海洋出版社,1992年。)。而且,由于地貌的复杂性和小气候作用,尽管山西与周围地区比较,自然环境比较恶劣,但是,有不少盆地和河谷地带,仍然适于人类的生存。特别是晋南和晋东南地区的某些地方,气候和水温条件都很不错,有利于动植物和人类的生活。处在最后冰期盛期的下川人,生活在下川盆地中,他们充分利用了相对开阔的盆地地貌、发育良好的石灰岩洞、周围地区的火山岩和脉石英原料、落差很大的山地动植物垂直分布等资源优势,度过了困难的最后冰期。

但是,山西地区以山为主的地貌特点,一方面为人类的生存提供了各种动植物资源和山洞、石料,另一方面却又制约了人口和文化的发展。这种制约作用,在今天依然存在,比如,山西和河南的面积几乎相等,但是人口河南却比山西多出3倍(注:山西面积15万平方公里,人口2876万人;河南面积16万平方公里,人口8551万人。参看《中华人民共和国地图集》35页、52页,中国地图出版社,1996年。)。因此,尽管旧石器时代晚期人类在山西有广泛分布,但很可能并没有达到该地区资源所难以承载的程度。随着冰后期气候大变动的来到,如前所谈到的,更制约了人类的发展。大暖期的前期,即距今8500年~7200年阶段,气候更以不稳定的由暖变冷的温度波动为特征,8500年前的急剧升温所示的气候突变会导致严重灾害,不利于生物繁衍和人类发展。敦德冰心记录显示的随后在距今7800年和距今7300年两次降温,更给人类文化的发展带来不利的影响(注:施雅风等:《中国全新世大暖期气候与环境的基本特征》,施雅风主编《中国全新世大暖期气候与环境》,海洋出版社,1992年。)。气候变化对环境的影响,在高纬度地区最为明显,特别是像山西这样的多山地区,地形起伏大,突然的升温和降温,以及随之而来的降水和地表径流,都会对地貌和动植物产生重大影响。如果说随着冰期的结束,使一部分猎人因追逐喜冷的动物向更北的方向移动,因而使留在山西的人们少了人口的压力,但他们还得学会在新的环境下适应自然。由于没有人口压力,又有相对丰富的动植物资源,似乎没有产生农业的必要,尽管他们完全具备农业生产的条件。下川时期已经使用了大量的石磨盘,石磨盘、石磨棒很可能是食物加工的工具,而琢背小刀则可能是野生植物的收割工具(注:Tracey lie Dan Lu,1998,The Transition from foragng to farming and the origin of agriculture in China,Ph.D thesis of Australian National University,Canberra,pp.114~118.)。这种状况的改变,大概是随着周围地区新石器时代文化的发展,以及大暖期中期(距今7200年~6000年)稳定的气候环境,终于使山西地区的人口增多,并且受到来自周围地区人口的压力,最终走上农业生产的道路。值得注意的是,在与山西临近的同属黄土高原区的陕北和豫西地区,少有前仰韶文化遗址的发现(注:豫西三门峡地区最近发现了裴李岗时期的文化遗迹,但数量不多,陕北则是一片空白。参见河南省文物考古研究所等:《河南灵宝铸鼎塬及其周围考古调查报告》,《华夏考古》1999年第3期;中国社会科学院考古研究所河南一队等:《河南灵宝北阳平遗址调查》,《考古》1999年第12期;国家文物局主编:《中国文物地图册·陕西分册》97~98页,西安地图出版社,1998年。)。其中原因,当也跟自然环境有密切的关系。

相对来说,周围地区特别是山东、河南,山地少,平原多,较好的气候条件又为人类的生存繁衍提供了较好的环境,促进了人口的繁殖,所以人类早在旧石器时代晚期,就已开始到山前平原活动。后李、裴李岗文化时期,人类慢慢走出山区,通过河谷向平原扩展,最终发展出农业经济,完成人类历史上的一次飞跃。

来源:《中原文物》2001年第4期

- 0001

- 0000

- 0003

- 0000

- 0000