游修龄:人种迁徙、语言演变与农业起源的思考

迄今为止,黄河流域的新石器时代农业遗址,以河北武安的磁山文化遗址为最早,距今8000~7000年,接着的仰韶文化遗址分布范围最大,距今6000年。此后的大汶口文化、龙山文化、马家窑文化等都在距今6000~4000之间。这些遗址出土的代表性谷物是黍和粟,也有少数的稻谷,但时间偏晚。长江流域的新石器时代遗址,以湖南澧县彭头山遗址为最早,距今8000年,其次是浙江余姚河姆渡遗址及肖山湘湖跨湖桥遗址,距今约8000~7000年。据最新报道,浙江浦江上山遗址发现的谷壳,年代测定距今11400~8600年间。[1]长江流域以南距今6000~4000年的新石器时代遗址累积已达130余处,代表性的谷物遗存是稻谷。此外,在河南舞阳贾湖遗址出土了稻谷遗存,其年代距今9000~8000年,但在江西的仙人洞遗址和湖南道县玉蟾岩遗址还出土有距今12000年以上的稻谷,广东英德牛栏洞遗址也有类似早的稻谷出土。这就带来一个问题,为什么已知的早期原始农业遗址的年代总是南方早于北方?是否更早的时候,即原始农业之前的采集狩猎时期,北方人是从南方迁去的?如果说是,则南方又从何而来?人种迁徙和语言起源演变的最近研究结果,有助于我们从世界农业起源的视角进行重新的思考。

一、中国人种来源的新见解

据《自然》(NATURE)杂志的报道,[2](P636-638)褚嘉佑等13人研究中国各民族的源流关系及与世界各民族的进化关系,用15~30个微卫星标记,测试中国18个省市28个样本(4个为汉族,24个为少数民族群落)的遗传变异检验(注:微卫星为染色体组中重复的短的DNA片段,大量存在,遵循孟德尔遗传,容易变化,易于控制,用于对生物进化的分析。);并以同样一套微卫星标记,测试4个东亚、2个印第安人、1个澳大利亚人、1个新几内亚人、4个高加索人、3个北美洲群体样本作对照,又按结果绘制了种系发育树模式。这个系统发育树的树根把非洲与不是非洲的种群分开来,所有东亚种群相互聚合在一个类群,与它们最近的遗传种群是印第安人,然后是澳大利亚和新几内亚人。

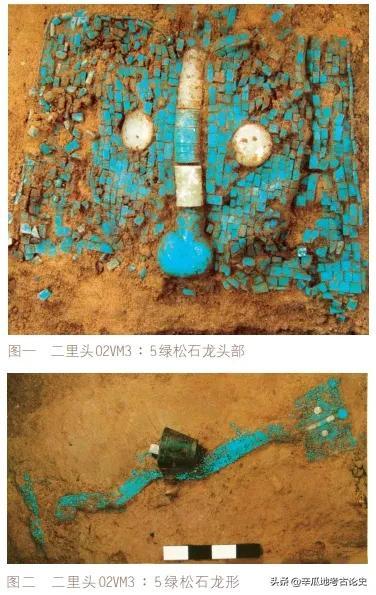

东亚种群中,南方种群(S)有三个类群:S[,1],S[,2],S[,3];北方种群(N)两个类群:N[,1],N[,2]。根据这个模式,S[,1]与S[,2]的遗传关系最密切,S[,1],S[,2]与S[,3]的遗传关系次之;S[,1],S[,2],S[,3]与N[,1],N[,2]的关系又次之;与S[,1],S[,2],S[,3]及N[,1],N[,2]都有关系的是印第安人(30000~15000年前,表明印第安人是由东亚种群迁徙过去的),至于澳大利亚和新几内亚人则是早于东亚种群即迁往澳大利亚和新几点内亚的,故与东亚种群的关系较远(图1)。

图1 4个汉族和18个少数民族群落的抽样微卫星标记所建的种系发育树(局部)南方组(S)3支,北方组(N)2支。据褚嘉佑等,1998

褚嘉佑及其合作者们的结论是:起源于非洲的现代人类,组成了现代东亚人的基因库的绝大多数。根据这个研究结果,现代人的祖先约在距今50000~40000年前开始走出东非大峡谷,向东和向西迁徙。其往东的迁徙路线可能是先到中东,再经现今巴基斯坦、印度、孟加拉到中国南方,到达南方的这些迁徙人群,一部分停留下来,另一部分继续向北方迁徙。由于他们彼此隔离了很长的时间,所以南北人群在遗传上表现出显著的差异,北方人群比较单一,南方人群比较复杂,便是人种自南向北迁徙而不是自北向南迁徙的证据。

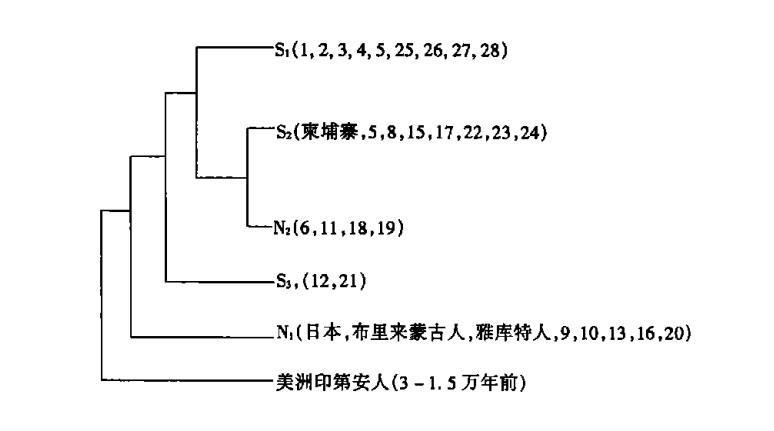

最近对河南舞阳贾湖遗址墓葬中完整的颅骨测量,并进行聚类分析的结果表明,贾湖遗址的颅骨特征与长江以南的新石器时代的颅骨特征,共17组,具有明显差异,分属北部和南部两大地区类型。[3](P875-882)北部类型包括11组,南部类型有5组,另一个外贝加尔组为孤立的组(图2)。

图2 贾湖人颅骨的聚类分析树状图

说明:图2中的数字代号如下:1,贾湖组;2,庙底沟组;3,下王岗组;4,大汶口组;5,西夏侯组;6,野店组;7,甑皮岩组;8,河姆渡组;9,昙石山组;10,河宕组;11,大龙潭组;12,半坡组;13,华县组;14,宝鸡组;15,庙子沟组;16,永登组;17,外贝加尔湖组。

贾湖人的种族特征明显属于亚洲北部的蒙古人种类型(包括北亚和东北亚类型)特征,与同时代同地区(今河南境内)的居民最为相似,与黄河下游的居民(今山东)有密切关系,同属一个类型。

联系中国古史的传说来看,古史传说认为华夏大地主要生存着华夏、东夷、苗蛮三个集团。华夏集团发祥于黄土高原,沿着黄河东进,散布于黄土中部及北部的部分地区;华夏内部又分为黄帝和炎帝两支,按《史记·五帝本纪》的说法,黄帝是五帝之首,夏(禹)、商(契)、周(弃)的始祖都与黄帝有关,因而被认为中华先民的共同始祖。东夷集团活动于今山东、河南东南、安徽中部一带,传说中的太、少、蚩尤、伯益、后羿等都属于这个集团。苗蛮族主要活动于今湖北、湖南、江西一带,传说中的伏羲、女娲、三苗、祝融氏等属于这个集团。

如果说,贾湖遗骨聚类分析中的南北两大类群,与DNA片段微卫星标志所划分的北方种群及南方种群有一脉相承的启发,那末,古史传说中的华夏、东夷、苗蛮三个集团内部和集团之间的战争融合,则意味着贾湖遗骨的聚类分析中的贾湖组与河姆渡组等已经被南北类群互相接触融合所取代,接着进入有史记载的时期。南北的交流是越到后来越明显,表现在新石器时期所见的考古遗存上,而稻谷正是在这个阶段陆续传入北方。

人种学的比较研究指出,黄河上游和中游新石器文化居民的体质有明显的差异,上游甘青地区的居民与蒙古人种东亚类型中的华北人比较相近。中游仰韶文化的居民,比较接近现代蒙古人种中的东亚和南亚类型,其中某些特征可能更接近南亚类型,或可视为继承了旧石器晚期智人的特征。长江中下游浙江河姆渡遗址的人骨有蒙古人种特征,又与现代澳大利亚-尼格罗人种特征相似,以蒙古人种的特征较弱。河姆渡、河宕、昙石山组与仰韶文化居民的骨骸虽然都与现代南亚类型接近,但在程度和形态组合上并不完全一致。广西桂林甑皮岩的头骨也反映出接近南亚类型,可能与浙、闽、粤沿海的新石器居民有更多的共性。[4](P711-712)

二、语言起源与农业起源

1990年代以来,法国学者沙加尔(Laurent Sagart)提出汉语和澳台语系有发生学关系,引起中国学者的关注,邢公畹首先表示赞赏,并引用考古学家张光直的意见,认为从新石器时代开始,黄河流域的尚未显现出差别的汉藏—南岛综合体开始向中国西南部移民,结果分化出“汉藏群”和“南岛群”,前者仍留在北方,后者则通过一系列的海上迁移活动,更进一步地分化。另外两位中国学者郑张尚芳和潘悟云则在坚持侗台语和苗瑶语与汉藏语关系密切的基础上,采纳沙氏的意见,提出建立一个包括汉藏语、南亚语和南岛语的上位大语系,称作“华澳语系”。[5]这些观点同DNA片段微卫星标志的研究结果虽然不一致,但有可供启发思考的地方。

近年来研究人体细胞的线粒体DNA(mtDNA)多态性分析的结果表明,尽管人种间在体型、肤色方面有很大的不同,而从不同人种所采集的样本分析,显示全人类的mtDNA的差异却非常之小。由此推论现代人类的祖先应是约10多万年前的一个很小的原始群体——晚期智人(Homo sapiens)。这个晚期智人小群体来自同一位女祖宗,它们的遗传特征基本相同。确切地说,是由这位女祖宗所生的女儿们传给外孙女们这样母女相传的方式遗传下来的。因为人体细胞的线粒体只来自母亲一方(线粒体位于细胞质里,男女交配授精过程中,精子细胞只有细胞核和卵细胞核融合,精子的细胞质包括线粒体被排除在卵细胞之外)。[5](P13-19)美国遗传学家Cann从全世界随机抽样了135名妇女,包括澳大利亚土著人、美洲土著人、欧洲人、中国人、以及非洲多个民族的代表等,逐对研究每个妇女与其他各个妇女的mtDNA字母差异的数目,最终确定了在15~25万年前有一个总分叉点,处于该点的女子是所有现存人类的纯粹母系的共同祖先,Cann称之为线粒体“夏娃假说”(Eva hypothesis),我们的线粒体原本来自这位女祖宗。这位女祖宗的后代在10余万年前走出非洲,走向世界各地,以后分化为不同的人种。至于人类肤色和发色的等差异,是因人们长时期生活在不同纬度的地理环境条件所引起。[6](P29-56)

以上DNA片段微卫星标志的研究和线粒体DNA(mtDNA)的遗传研究,都不约而同地判定人类晚期智人都起源于东非,只是在出走的时间推算方面有些差异,恐不是偶然的巧合。再结合人类语言的起源和分化,更显得同人类生活从采集转向业起源有密切的关系。

最近克劳博士(Dr.Tim Crow)提出一份研究报告,指出人类在演化过程中,有一个名为PCDX基因的出现,改变了人脑的功能,使人类有可能产生语言(注:据1995-2002 Wordwizard Ltd.,Wordwizard Inc.)。

PCDX基因原先只存在于女性的性染色体(XX)中,是成双的;在男性的性染色体(XY)中则是单数。但在男性X性染色体中的PCDX基因由于基因交换转位而跑到Y染色体中去,X染色体与Y染色体通常是不会发生基因交换的,一旦发生了交换,就非常稳定,可以经历几百万年而不变。PCDX基因的交换约发生于距今20~12万年前,恰恰与在非洲的人类制作工具能力大发展及大脑产生抽象符号的能力重合,从而导致了现代人类的诞生。至于猿类,则其雄性Y染色体没有PCDX基因,因而猿类不会发生这种交换。这也成了人和猿之间智力巨大差异的根本原因。

现代人类出现于15万年以前,语言的产生约在60000~50000年前,那时石器工具大大发展,人口迅速增长,艺术品“大爆炸”,晚期智人开始从东非出走。[7]如果没有语言作为交际和思维工具的参与,是难以相象和完成的。

人类发音器官是按唇、舌、喉的顺序,大多数汉语音素是按声母、介母、韵母的顺序出现,即唇音,喉音领先。如婴儿最先学会的声音是ma(妈)和ba(爸),全世界几乎都相似,发妈的音都带m(mama,mami,ami,mater,me等);发爸的都带b或p音(baba,papa,abo,apa,pater等)。

汉藏、印欧和南岛三大语系是人种自60000~50000年前从东非出走,约30000年前陆续定居于欧洲、亚洲和南洋岛屿(澳大利亚更早些),长期隔离下形成起来的,故彼此的差异很大,但从语源上追溯,并非毫不相关。笔者觉得联系农业词汇的产生,也有类似于最早的妈和爸的情况。试以石磨棒、磨盘、石镰及杵臼为例,分析如下。

原始农业距今只有10000余年历史,在此以前数以10万年计的漫长时期里,人们过的都是采集和狩猎的生活,且以采集为主(采集提供全部热量的60~70%)。石磨棒、磨盘、石镰和杵臼等工具,是早在采集时期即已会制作和使用的工具,不是迟至原始农业时期才发明。非洲阿尔及利亚高原在旧石器晚期约14000年前即发现有安装骨柄的薄石刀及石磨,尼罗河流域一带也有。石镰刀被认为只是用以割取植物子实的,石磨棒和磨盘是用来研磨、粉碎采集来的这些植物子实的。它们一直持续到新石器农业时代,才转而应用于谷物加工。石臼的前身是天然岩石上凹陷的洞,杵是狩猎用投枪类的棍棒;在东南亚的臼往往木制,呈长方形,妇女们站立两侧捣碎谷物,它的前身是独木舟。

汉语“磨”(mo)和英语的mill(磨)及millet(黍粟)同属唇音,决非偶然,实在有着遥远的同源关系。磨的英语mill来自古代英语mylen,古代英语来自中古德语maleu,中古德语来自拉丁文molina,拉丁文来自希腊语mule。mill在古俄语作mlinu或blinu,都与英语德语共同追溯到希腊语这个源头。杵(pestle)和臼(mortar),同样是唇音。peatle来自古英语pestel,与古法语同,都来自拉丁语pistillum,拉丁语又来自希腊语ptissein,磨的意思。臼mortar古英语作mortere,来自古法语mortier,源于拉丁语mortarium。

欧亚大陆(Euro-Asian)自古种植黍(millet,Panicum milliaceum),黍在中古英语作milet,古法语作mil,拉丁语作milum,如再追踪到mele,便和mill同源。即mill(石磨)上所磨为millet,这个millet是当时主要粮食,它可能已经人工栽培,但早先已有很长的采食历史。故millet和mill必然是采集时期产生的词,不能想象,人们早已食用黍和使用石磨,却像哑巴那样,没有语言称呼。

在东方亚洲,石磨盘和磨棒在黄河流域不少新石器遗址中都有出土,最早的是距今9000年的河南舞阳贾湖遗址,最精致的石磨盘和磨棒是距今8000年河北武安磁山遗址,同时出土的有炭化的粟(或黍)。如再往前推,黍虽是中国北方原产,也不能排除与西部交流的影响,如黍在北方一些地方的口语称黍为mi,即“麻下从黍”之“

”,也即《诗经》中的“穈”,都是唇音。在俄语中称磨坊为мелъца,称面粉及各种粉末为мука,都是唇音同源。

作物方面除黍(粟)以外,“谷”(稻)的语言起源也同样很早。“稻”词在汉藏语系的壮侗语族、苗瑶语族、藏缅语族的语言及其方言中,有着明显的同源关系,从它们中间可以得出14种“稻”词的音值,分布在广西中南、云南西南、越南、老挝及泰国北部和缅甸东北部,其语音的最古形式拟作“Khau”,再从Khau分化为K(谷)系和h(禾)系(如云南傣族的“毫安公”、“毫薄壳”的“亳”即“禾”的异写)。[8](P131-144)泰国和缅甸的稻词都带有Khao或Khua的词头,都是“谷”的对音。这个Khau音的上限可能超越考古发掘所见的炭化稻谷遗址的年代,要联系人种迁徙来作推测。

从东非出走的晚期智人向西去了欧洲,往东到达亚洲,彼此相隔十分遥远,何以欧洲语言中所称的com(谷物),和汉语的Khau(谷)都属喉音?英伦三岛所称的com,可以兼指小麦、燕麦和大麦。南方的英格兰因种植小麦为主,故口语com是指小麦,北方苏格兰和爱尔兰以种植燕麦为主,故口语的com是指燕麦,这很似中国北方的谷指粟,南方的谷指稻。古代英语的com来自德语的konam,其印欧语的语根是greno-,即后来拉丁语的granum,英语的grain(谷物);而com的释义是:1,Any of several cereal producing as edible seed such as wheat,rye,barly,or oats(任何生产可食种子的谷物如小麦,黑麦,大麦或燕麦);2,A seed or fruit of various other plants(各种植物的种子或果实)。[9]com这种大名复盖小名的用法和中国的“谷”词一样,中国的“五谷”和“六谷”除黍、稷、稻、麦外,还可以包括麻(大麻)、菽(大豆)和菰(即菰米)因栽培地区而异,以种黍粟为主的谷,指黍和粟,以种稻为主的谷,则专指稻。com是清喉音、grain是浊喉音,西方的com和grain的关系何以与汉藏语系的禾和谷的关系如此相似?表明它们正如上面所说的,既是人类思维的共性产物,也是早在采集时期或原始农业早期即已形成的词,尽管中西方彼此在语言文字上早已分道扬镳,但原始的同源词却顽强地保留下来。

三、农业起源的新思考

基于以上人种来源和语言起源的新观点,结合农业的起源,有如下的启发和思考:

首先,世界原始农业的起源与人种的迁徙有密切的关系。北非撒哈拉沙漠距今万年前时,中部和南部水草繁茂,湖泊河流不少,气候温和,已进入有陶新石器阶段。埃及31个王朝从公元前5000年至前332年共持续了4000余年,其中第一王朝(前5000年)起即已进入铜石并用时期。[10](P11-13)西亚新石器早期前陶文化(包括今叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、土耳其、美索不达维亚、伊朗高原)可以追溯到前8000~7000年,晚期有陶新石器文化也可以追溯到前7000~前6000年,其中如札格罗斯山地和伊朗高原的耶莫遗址约在前6750~前6100年,已有农业村落,种植大小麦,饲养牛、绵羊、山羊。[11](P562-563)

而最先到达南中国的晚期智人,不论是停留在南方的,或继续北上进入北方的,他们都还是过着漫长的采集狩猎生活。黄河流域最早最发达的仰韶文化,是在公元前4000年时,其余大汶口文化、马家窑文化等都迟于仰韶文化,唯一的磁山文化是在前5405年。长江流域早期的新石器文化虽然要早些,但黄河流域到新器晚期和有史早期却是后来居上,超过长江流域。不管怎样,黄河和长江这“两河流域”的早期新石器文化水平,显然要逊于北非和西亚。一个值得注意的现象是,埃及的沙漠绿洲文明经过几千年的开发繁荣,最终被沙化所吞蚀,西亚美索不达米亚文明也因过度开发和气候干燥化而消失。取而代之的是东方黄河流域的灿烂文明。而黄河流域恰好又位于从非洲撒哈拉沙漠、经阿拉伯半岛的大内夫得沙漠、中亚塔什干沙漠到***的塔克拉玛干沙漠的东部末端,目前也陷于气候不断干燥化、沙漠扩大化的威协之中。

古代从中国南方继续北上到达西伯利亚北极圈停留下来的是现今的因纽特(爱斯基摩)人。其中又有一部分人,经白令海峡陆桥进入北美洲、以后又逐渐向中、南美洲迁徙的是印第安人。可见原始农业的起源与迁徙定居的迟早颇相一致,南方比北方的要早些,印第安人到达美洲以后,还在继续迁徙,故农业起源及其文明也最迟。至于因纽特人则因迁入环境条件严竣的北极地带,不得不改营渔猎生活,无法实现农耕。对比亚洲稻作和黍粟驯化的时间远比美洲玉米、烟草等的驯化为早,其原因即在于此。

其次,迁徙定居下来的人群,需要与其他地方人群的(基因)接触交流,才会加快发展的进度,若处于孤立封闭的状态,便不容易发展。从非洲出走的最早一支晚期智人到达南亚后,约在距今60000~45000年最先进入澳洲,当时的澳洲海洋水面较现在低120~180米,北面与伊里安岛(新几内亚)及南面与塔斯马尼亚岛连在一起,故容易进入。后来因海平面上升而成孤立的澳洲。海洋的阻隔,缺少同外界的接触交流,所以澳洲土著人一直停留在原始采集狩猎阶段,他们狩猎用的“飞去来器”(missile clubs),土著人称boomerags,是第一次为欧洲人所描述,其实来自非洲。

同样,南洋群岛最早的原住民是从非洲迁来的小黑人(negro),他们一直处于旧石器晚期的阶段,没有发展。到新石器时代晚期,原先已在中国南方定居的百越先人,开始有大批移民进入南洋群岛,与当地小黑人通婚,形成波里尼西亚族(夏威夷土著)。到了有史以后的先秦时期,百越人移民又进入南洋群岛,与波里尼西亚人通婚,而形成今天的棕色人种马来人、印尼人和菲律宾人,另一部分波里尼西亚人则被挤迫转移到太平洋诸岛屿。[12]

南洋群岛的热带气候条件,四季如夏,可以采集的植物资源终年不断,抑制了农业的产生。这一带最初的种植作物,是块茎类的芋(taro),而非水稻,虽然这一带的野生稻也有分布。从能量消耗看,块茎类植物可以提供2/3所需的能量而只占用1/3的土地,并只付出最少的劳力。但是块茎类只以提供热量为主,蛋白质和脂肪则要靠猎取小动物提供,所以栽培芋是和猎取小动物组成一种食物模式。一旦小动物的来源减少,会引起蛋白质和脂肪不足,为此,人们会转向饲养家畜以资弥补。这还不够,只有改种水稻才能维持食物中碳水化合物和蛋白质、脂肪的平衡,因为稻米虽然也是碳水化合物为主,却含有7.5%的蛋白质。[13](P11)历史上凡是传统以块茎、块根类植物为主食的民族,一旦他们的经济生活有所发展,便转向种植水稻。南洋群岛因其地处热带,食物资源丰富,取代“块茎类 小动物”的食物模式,往往由于外来移民的介入,才使得它们的原始农业形态起了根本的改变。

第三,回到中国大陆,如果我们打开中国大陆的“旧石器时代中国境内人类和和主要文化遗址分布图”,[14](P24-25,插图)其中旧石器晚期人类化石遗址及文化遗址的分布呈现两个较为集中的中心,即北方以黄河中游为中心,南方以华南偏西南为中心,夹在中间的长江中下游的分布点明显地稀少。再看“中国新石器时代主要遗址分布图”,[14](PZ4-25,插图)原先旧石器晚期南北对峙的形势,一变而成为新石器时代主要遗址都密集于黄河和长江流域,同时遗址数也猛增,并且还出现向周边的东北和西北地区扩散。这两个图的分布点显示出一种历史发展的趋向,表现出北方和南方东亚人是分别地、又几乎是同时地由先前的采狩经济转向原始农业经济阶段。这与上述贾湖头骨的聚类分析可以相互印证,也支持了DNA片段微卫星标志研究的观点。

[1]中国文物报[N].2003-11-7.[2]Albert Plazza.Twords a genetic history of China.NATURE,Vol.395,15,October,1998.[3]河南省文物考古研究所.贾湖居民组的种族类型[A].舞阳贾湖(下)[Z],第二章,第六节.北京:科学出版社.1999.[4]潘其风,韩康信.中国新石器时代居民的体质特征[A].中国大百科全书·考古卷[Z].北京:中国大百科全书出版社,1986.[5]徐文堪.基因语言和民族起源[A].辞海知识[C],第5期.上海:上海辞书出版社,2000.[6]邵靖宇.汉族祖源试说[M].杭州:浙江大学出版社,2001.[7]李讷.“语言的起源”讲座[A].中国社会科学局简报[C].2001.[8]游汝杰.从语言学角度试论亚洲栽培稻的起源和传播[A].农史研究[C],第三辑.北京:农业出版社,1983.[9]William Morris,Editor.The American Heritage Dictionary of the English Language”(New College Edition).Houghton Company/Bosyon,1981.[10]刘文鹏.埃及考古[A].中国大百科全书·考古卷[Z].北京:中国大百科全书出版社,1986.[11]林志纯.西亚新石器时代和铜石并用时代文化[A].中国大百科全书·考古卷[Z].北京:中国大百科全书出版社,1986.[12]徐松石.南洋民族的鸟田血统[A].杭州国际百越文化学术讨论会论文[C].1990.[13]Chandler,R.F.,1979 Rice in Tropics.[14]宋兆麟、黎家芳、杜耀西.中国原始农业史[M].北京:文物出版社,1983.

来源:《中国农史》2004年第1期

- 0002

- 0000

- 0007

- 0000

- 0000