传世文献的蛛丝马迹:伯夷叔齐的故事索隐

【编者按】周的兴起是中国历史的大事件之一。这里刊发郭静云教授关于殷周关系以及周人兴起历史背景的分析与观察的系列论文,此为第三篇。欢迎关注与转发。

看此前二篇,请戳这里:

第一篇:从西周甲骨文看殷周王家关系

第二篇:殷周王家关系

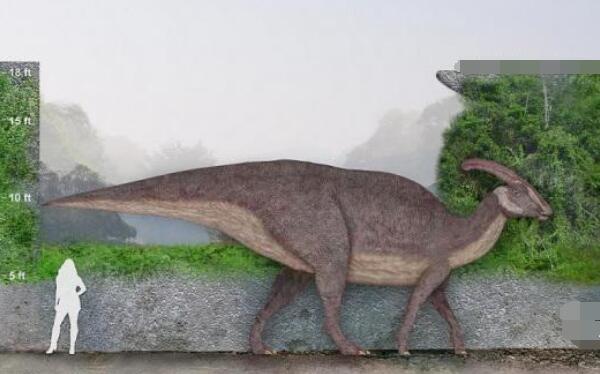

(伯夷叔齐图,本图片来自网络,侵删)

伯夷叔齐的故事在文献中有不同版本的记载,包含了各种矛盾,向为经学界的论题之一。所以我们必须得先回到经学的脉络厘清伯夷叔齐故事在先秦社会中的本意,其次才可以探索,在殷周之际,是什么背景促使本故事成形,从而进一步辨明伯夷、叔齐两位在殷周王室之间的身份。

孔子曰:

周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。 《论语·八佾》

卫公孙朝问于子贡曰:“仲尼焉学?”子贡曰:“文武之道,未坠于地,在人。贤者识其大者,不贤者识其小者,莫不有文武之道焉。夫子焉不学?而亦何常师之有?” 《论语·子张》[1]

同时,孔子也说过:

伯夷、叔齐不念旧恶,怨是用希。 《论语·公冶长》

子贡……入,曰:“伯夷、叔齐何人也?”曰:“古之贤人也。”曰:“怨乎?”曰:“求仁而得仁,又何怨。” 《论语·述而》[2]

这两种观点有明显的矛盾。伯夷叔齐兄弟厌恶武王,甚至天下宗周后,“伯夷、叔齐耻之,义不食周粟”[3]在首阳山饿死。如果孔子遵从文武之道,岂能称赞不认同文武之道的伯夷叔齐?

此外,孔子也曾叹言:

甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公。 《论语·述而》[4]

孔子称赞周公旦,以之为自己的圣师。而周公旦特别强调“天命”的概念。《书·君奭》:“周公若曰:‘君奭、弗吊,天降丧于殷,殷既坠厥命,我有周既受。’”[5]据《史记·伯夷传》,夷齐“叩马”谏阻武王克纣,就是意欲违背天命了!

关于这些矛盾,唐代刘知几最早对司马迁所述提出质疑[6]。宋代王安石甚至武断地说:“读书疑夷齐,古岂有此人?”所以,传统经学家们认为“伯夷、叔齐无饿死首阳事,宋王介甫始言之。”[7]不过,大部分学者都不否定夷齐的存在,文献中也都载有饿死首阳之事,只是司马迁所载的《传》并不为经史学家所信。

其传曰:

伯夷、叔齐,孤竹君之二子也。父欲立叔齐,及父卒,叔齐让伯夷。伯夷曰:“父命也。”遂逃去。叔齐亦不肯立而逃之。国人立其中子。于是伯夷、叔齐闻西伯昌善养老,盍往归焉。及至,西伯卒,武王载木主,号为文王,东伐纣。伯夷、叔齐叩马而谏曰:“父死不葬,爰及干戈,可谓孝乎?以臣弒君,可谓仁乎?”左右欲兵之。太公曰:“此义人也。”扶而去之。武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之。及饿且死,作歌。其辞曰:“登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣?于嗟徂兮,命之衰矣!”

唐代司马贞《史记索隐》言:“以武王之暴臣易殷纣之暴主,而不自知其非矣。羲、农、虞、夏敦朴禅让之道,超忽久矣,终没矣。今逢此君臣争夺,故我安适归矣。”[8]阐明太史公的重点是批判争夺政权。

先秦有两种政权改易的方式,其一谓之“传”或“继”,即自父至子的家族传承。其二是“禅”,即选才而让之。据郭店《唐虞之道》一文可知,先秦学者曾讨论过“禅”的美好:“唐虞之道,禅而不传。尧舜之王,利天下而弗利也。禅而不传,圣之盛也。”[9]不过儒家并不否定传位子嗣,《孟子·万章上》曰:“孔子曰:‘唐、虞禅,夏后、殷、周继,其义一也。’”[10]太史公也没有强调“禅”,只是否定以武力改朝换代的方法。[11]《太平御览·兵部·征应》引《六韬》:“伯夷、叔齐曰:‘杀一人而有天下,圣人不为。’”[12]也强调夷齐叩马谏武王的目的在于避免争夺、虐政。

然而唐宋以来,学人最为质疑的就是叩马而谏。南宋黄震论曰:“载伯夷父死不葬之语,与武王十一年伐纣事背驰。然汉人旧说以武王上继文王寿命之九年为十年,故云耳。”[13]清代孙星衍的想法相同[14]。清末的李熙仁则补证了王安石的看法,但又试图解决圣人的矛盾:

《史记·伯夷列传》云:武王载木主,东伐纣,伯夷叔齐叩马而谏曰,父死不葬,爰及干戈,可谓孝乎?以臣弒君,可谓仁乎?先儒多疑史迁之文。案《泰誓》曰:惟十有三年,大会于孟津,是伐纣时去文王卒已十三年矣。夫古者诸侯五月而葬,岂以武王之圣而不知葬礼乎!即或有他故而不葬,亦不应迟延如此之久也。使果有不葬之事,武王之臣不乏贤者,何以无人谏之乎?且伯夷何以不谏之于路乎!此诚史迁之谬妄也,明矣。王介甫引孔孟之言为证,谓绝无叩马之事。袁了凡亦主其说。介甫之言曰,天下之道二,仁与不仁也,伯夷固不事不仁之纣,武王之仁焉,则伯夷何处乎?了凡之言曰,理无二是,五之伐暴为顺天,则非之者,非不知天命而何?是二说者之有权而不知有经,未深窥伯夷之心者也。夫伯夷之所守者经也,武王之所行者通乎权以归乎经者也。武王见纣恶之稔,不得已而伐纣,天下不敢以为非,独伯夷、叔齐非之。夫夷、齐亦明知武王以至仁伐至不仁,固天命人心之所归,非可以口舌沮也。[15]

显然,司马迁借夷齐之口,指出儒家的“仁”不合于商周之际的概念。学界早已发现,太史公在此将孔子的评价直接变成夷齐的话[16]。但我们的重点不在概念的用词,而是通过文献索隐溯源商周之际的史实背景。

清代梁玉绳《史记志疑》从历史的角度阐述了对《伯夷列传》的质疑,其谓:

《史》所载,俱非也。《孟子》谓夷、齐至周在文王为西伯之年,安得言归于文王卒后,其不可信一已。《书序》谓武王伐纣嗣位已十一年,即《周纪》亦有九年祭毕之语,毕乃文王墓地,安得言父死不葬,其不可信二已。《礼·大传》谓武王克商,然后追王三世,安得言徂征之始,便号文王,其不可信三已。东伐之时,伯夷归周已久,且与太公同处岐、丰,未有不知其事者,何以不沮于帷帐定计之初,而徒谏于干伐既出之日,其不可信四已。曰左右欲兵之,曰太公扶去之,武王之师不应纪律若是。万或缓不及救,则彼杀比干,此杀夷、齐,不真若以暴易暴乎?其不可信五已。《正义》数首阳有五,前贤定夷、齐所隐为蒲坡之首阳,空山无食,采薇其常耳,独不思山亦周之山,薇亦周之薇,而但耻周之栗,于义不全,其不可信六已。《论语》称“饿于首阳之下”,未尝称饿死,孔子饿陈、蔡、灵辄饿翳桑,讵必皆至于死,且安知不于逃国之时饿首阳耶?其不可信七已。即云耻食周栗,亦止于不食糈禄,非绝粒也。《战国燕策》苏秦曰“伯夷不肯为武王之臣,不受封侯。”[17]《汉书·王贡两龚鲍传序》曰“武王迁九鼎于洛邑,伯夷、叔齐薄之,不食其禄。”岂果不食而死欤?其不可信八已。……

梁玉绳先生又怀疑《采薇》轶诗的内容,认为是太史公伪造了轶诗,并对伪诗来源加以论证。[18]

梁玉绳先生的疑问,揭示出《伯夷列传》的一项关键特色,即袁珂先生所谓“神话化的历史”。在“神话化的历史”中,时间可拉长,可缩短;为了凸显英雄的表现,会选择最有印象效果的场地、戏剧化的演述,如扣马而谏者。在“神话化的历史”中,关键状况常出现极端化,如拒绝周禄后一定要饿死等等。袁珂先生将伯夷叔齐的故事视为晚期的历史神话类,其说确然[19]。中世纪的欧洲也有相近的神话,例如在国家混乱、亲兄弟争夺继任权时,有两位兄弟互相让位,避开争斗,且自己遭到虐杀,故后世将之尊为圣人。在这类的故事中,事件的真伪被混淆。我们不宜全盘否定故事的内容,但也不宜视之为真,只能采用神话解读的方法,探索其历史的事实背景。

清代以来的学者们也常常思考夷齐故事的历史来源,希望从历史的角度理解其形成。戚学标认为,《伯夷列传》显示商周两族之间斗争的虐烈,反映出时人对去除虐政的希望,其谓:“避者避其政之虐耳……商周之间溷迹编氓,上不臣天子,下不友诸侯。夫是之谓逸民也。”[20]

清代徐时栋从“逸民”和“让国”概念出发,认为这都是春秋战国时期的故事。战国时期让国的例子较多,夷齐的故事便是受此影响[21]。以色列学者鲁宾(VitalyRubin)认为,夷齐的故事在战国百家(尤其是儒家)的思想中,具有关键作用,被用来例证“逸民”理想,如孟子所言:

孟子曰:“伯夷,目不视恶色,耳不听恶声。非其君不事,非其民不使。治则进,乱则退。横政之所出,横民之所止,不忍居也。” 《孟子·万章下》

孟子曰:“伯夷,非其君不事,非其友不友。不立于恶人之朝,不与恶人言。”

《孟子·公孙丑上》

鲁宾先生以战国时期“逸民”概念的重要性,来解释孔子尚周和称赞夷齐的矛盾。[23]这从战国思想背景角度的讨论,在某些方面虽具道理,但却无法解析夷齐故事的来源。

最近叶罕云也试图思考夷齐故事的历史社会背景,提出伯夷“义不食周粟”的政治、伦理和宗教原因。但在方法和资料方面尚有不足。[24]

日本专家贝塚茂树提出独特的解释,认为殷末时,东北夷狄占领了后来齐国的领土,伯夷叔齐乃夷狄族的君侯,夷齐传说则反映出当时东地君族抵抗自西方占领中原的周人族群的史实[25]。笔者认为贝塚茂树先生从历史事实解读神话的方法,大致上是正确的。但具体的理解仍有两个关键性的问题:第一,先秦文献与司马迁记录的夷齐故事不一致,是否都有抵抗武王伐纣的意义?第二,孤竹国是否为东夷在殷末时所建?周人是否为西来族群?殷商、孤竹、周族群关系如何?贝塚茂树先生的研究中仍缺乏史料佐证。回答第二个问题之前,必须先确认伯夷叔齐故事的重点,从不同的传说纪录之比较,探索其演变的核心所在,以理解本故事的历史基础。

先秦至汉,夷齐之事可见诸《楚辞》、《战国策》及百家文献中。《吕氏春秋·季冬纪·诚廉》和《庄子·杂篇·让王》各自载有夷齐传:

昔周之将兴也,有士二人,处于孤竹,曰伯夷、叔齐。二人相谓曰:“吾闻西方有偏伯焉,似将有道者,今吾奚为处乎此哉?”二子西行如周,至于岐阳,则文王已殁矣。武王即位,观周德,则王使叔旦就胶鬲于次四内,而与之盟曰:“加富三等,就官一列。”为三书同辞,血之以牲,埋一于四内,皆以一归。又使保召公就微子开于共头之下,而与之盟曰:“世为长侯,守殷常祀,相奉桑林,宜私孟诸。”为三书同辞,血之以牲,埋一于共头之下,皆以一归。伯夷、叔齐闻之,相视而笑曰:“嘻,异乎哉!此非吾所谓道也。昔者神农氏之有天下也,时祀尽敬而不祈福也。其于人也,忠信尽治而无求焉。乐正与为正,乐治与为治,不以人之坏自成也,不以人之庳自高也。今周见殷之僻乱也,而遽为之正与治,上谋而行货,阻丘而保威也。割牲而盟以为信,因四内与共头以明行,扬梦以说众,杀伐以要利,以此绍殷,是以乱易暴也。吾闻古之士,遭乎治世,不避其任,遭乎乱世,不为苟在。今天下闇,周德衰矣。与其并乎周以漫吾身也,不若避之以洁吾行。”二子北行,至首阳之下而饿焉。人之情莫不有重,莫不有轻。有所重则欲全之,有所轻则以养所重。伯夷、叔齐,此二士者,皆出身弃生以立其意,轻重先定也。 《吕氏春秋·季冬纪·诚廉》[26]

昔周之兴,有士二人处于孤竹,曰伯夷、叔齐。二人相谓曰:“吾闻西方有人,似有道者,试往观焉。”至于岐阳,武王闻之,使叔旦往见之。与之盟曰:“加富二等,就官一列。”血牲而埋之。二人相视而笑,曰:“嘻,异哉!此非吾所谓道也。昔者神农之有天下也,时祀尽敬而不祈喜;其于人也,忠信尽治而无求焉。乐与政为政,乐与治为治。不以人之坏自成也,不以人之卑自高也,不以遭时自利也。今周见殷之乱而遽为政,上谋而下行货,阻兵而保威,割牲而盟以为信,汤行以说众,杀伐以要利。是推乱以易暴也。吾闻古之士,遭治世不避其任,遇乱世不为苟存。今天下闇,周德衰,其并乎周以涂吾身也,不如避之,以洁吾行。”二子北至于首阳之山遂饿而死焉。若伯夷、叔齐者,其于富贵也,苟可得已,则必不赖。高节戾行,独乐其志,不事于世。此二士之节也。《庄子·让王》[27]

这两种传文内容一致,但与司马迁的传有关键性的差异:亦即没有夷齐抵抗武王伐纣的故事。司马迁的传,在汉代之后被视为正统,但历代经史学家一直怀疑,《史记》中的“叩马而谏”可能是太史公所窜入。

从故事结构学的角度来思考,古英雄神话的结构会表现出一贯的因果规律。若有抵抗虐政的英雄,却不愿参加斗争,最后只能遭到虐杀。但是《史记》内容较复杂,夷齐叩马时,照故事的逻辑,抵抗天子伐征者必定会遭到杀伐,但太公救了夷齐,使他们只能采用绝粒饿死表示抗议。但《吕氏春秋》和《庄子》的结构没有那么复杂,因果规律也符合故事的典型结构:夷齐拒绝从战事受利,绝食周禄,最后饿死。

按照《吕氏春秋》和《庄子》的说法,夷齐抗议的是武王利用殷王朝的“僻乱”, 而开始采用各种非正道的手段,“上谋而行货”、“扬梦以说众,杀伐以要利”、“推乱以易暴”。所以个性为纯德的夷齐不欲“并乎周以涂吾身”,选择“不食其禄”,“不肯为武王之臣,不受封侯”,他们认为“其并乎周以涂吾身也,不如避之,以洁吾行。”可见故事的逻辑清楚一贯。《庄子·杂篇·盗跖》提及的夷齐故事亦同,内篇《大宗师》、外篇《骈拇》、《秋水》中曾批判两人损伤生命的行为,认为死后荣名不如自然的生命,但故事的原始含义应接近于《让王》所载。[28]

《管子·制分》曰:

凡兵之所以先争,圣人贤士,不为爱尊爵。道术知能,不为爱官职。巧伎勇力,不为爱重禄。聪耳明目,不为爱金财。故伯夷叔齐,非于死之日而后有名也,其前行多修矣。[29]

可见重点又是在“不为爱尊爵”、“不为爱官职”、“不为爱重禄”、“不为爱金财”。夷齐不重视官禄、金财,宁可饿死也不违背伦理。《战国策·燕一》:苏秦曰:“廉如伯夷,不取素区,污武王之义而不臣焉,辞孤竹之君,饿而死于首阳之山。”其强调的重点不在于抵抗伐征,而是“廉”的伦理。《战国策·秦三》又言:“必有伯夷之廉。”《战国策·韩三》的意思亦相一致。[30]

韩非子并不称赞夷齐,但他对夷齐的理解与其它先秦文献相同,《奸劫弒臣》曰:“古有伯夷、叔齐者,武王让以天下而弗受,二人饿死首阳之陵;若此臣者,不畏重诛,不利重赏,不可以罚禁也,不可以赏使也。此之谓无益之臣也。”《功名》又言:“圣人德若尧、舜,行若伯夷,而位不载于世,则功不立,名不遂。”我们可以发现,韩非子并不认为夷齐是抵抗伐征的英雄,而是否定脱离伦常的爵禄、批判“上谋而行货”作法的人。所以《用人》篇有言:“明赏罚则伯夷、盗跖不乱。”因此,仅仅是停止争斗,还不足以满足伯夷的冀望,他们所追求的是:一切封禄皆能有明确及合理的法规。韩非子《孤愤》、《安危》、《守道》、《外储说左下》、《说疑》数篇对夷齐的解读亦无二致。[31]

如果回到《论语》,可以发现孔子的重点,并不是称赞夷齐抵抗伐纣,不顺天命。在孔孟的时代,恐怕根本没有两人扣马而谏的故事。孔子称赞夷齐的原因,是因为他们不求金财、不求私利,所以《论语·季氏》曰:

齐景公有马千驷,死之日,民无德而称焉。伯夷叔齐饿于首阳之下,民到于今称之。

对照齐景公的富裕,与夷齐的饿死,可以看出孔子之所以赞扬夷齐,与《史记》故事并不相同,也和遵不遵守天命没有关系。

从先秦故事的意旨看,夷齐闻西伯善养老之语或许有不同的解释。在司马迁故事的结构中,西伯善养老之语,被理解为西伯有孝德的意思,但是《孟子·尽心上》解释当时“善养老”所指并非圣人孝德,而是以理想的经济规划促成社会生活的完善发展,其谓:

孟子曰:“伯夷辟纣,居北海之滨,闻文王作兴,曰:‘盍归乎来!吾闻西伯善养老者。’太公辟纣,居东海之滨,闻文王作兴,曰:‘盍归乎来!吾闻西伯善养老者。’天下有善养老,则仁人以为己归矣。五亩之宅,树墙下以桑,匹妇蚕之,则老者足以衣帛矣。五母鸡,二母彘,无失其时,老者足以无失肉矣。百亩之田,匹夫耕之,八口之家足以无饥矣。所谓西伯善养老者,制其田里,教之树畜,导其妻子,使养其老。五十非帛不暖,七十非肉不饱。不暖不饱,谓之冻馁。文王之民,无冻馁之老者,此之谓也。”[33]

据孟子所言,“养老”一词是指安排有效的农牧制度,以推动国内经济的发展,人民生活富足,且男女勤劳。所以“养老”实有其经济的基础条件,是指西伯领地中经济兴盛,百姓生活富有。

观察商周之际的社会景象,殷商都城附近经济不佳,政治暴虐。依殷都之地理位置,适合以军事力量合并东北和中原邦国,但农牧条件却较为不足。殷商时期的河北平原有很多沼泽,土地农牧价值不高。[34]政权变弱时,中央的经济能力亦会降低。传世文献及甲骨文都显示,殷商政权越来越暴傲,晚期时,殷王始自称为帝”, 强调与天帝的直接关系。夷齐的故事亦指出,殷纣基本上是以暴政来处理属国贵族和老百姓的抵抗活动等等。而在西鄙封疆,不仅经济发达,生活富余,而且位于西南巴蜀和西北草原、中原地区的交通要道。若不遭西北草原族群入侵,周原实具有优良的发展条件。殷纣之时,西鄙封疆因其经济优越,使各地之人皆来归顺。[35]

伯夷、叔齐因殷纣虐政,“辟纣”来周。可是来了之后才发现,西方虽然经济富足,却不以“养老”为目的,反而收买诸侯,企图政变(吕氏所述)。两人以为西部比较稳定,但实际上却是“上谋而行货”、“杀伐以要利”,他们失望之余只能远至首阳之下饿死。

从武王的角度来看,司马迁的故事也不合乎史实。“伯夷、叔齐叩马而谏”后,“左右欲兵之”,最后因太公的救助才免于被诛杀。这样的描只能胜利者后编,前提是左右者已知姬发战胜殷商而成为天子,所以才敢诛杀违逆他的诸侯之子。但夷齐“叩马”是姬发尚未克殷,莫知胜败的结果。尚未成为胜利者,若杀死孤竹君子,岂非树立新的敌人,引起孤竹国的敌意。若思考史实的背景,获得位于东北孤竹国的支持,对姬发的克殷目标将有重大帮助。但夷齐不愿协助姬发,也拒绝他的封禄。他们既不支持政变,又希望能辟纣。在当时的情况下,孤竹国可能完全不参与周殷之间的斗争,但如果孤竹君子在周被杀,孤竹可能助殷抗周,使武王克殷目的不能实现。所以姬发和他左右的人,若不希望出兵失败,就绝不能诛杀夷齐。先秦夷齐故事的记录都没有提到“左右欲兵之”,这应是汉人所窜入的内容,并无史实基础。

清代徐时栋认为,夷齐的故事的“逸民”、“让国”概念代表春秋战国时期的理想[36]。徐先生的见解相当准确,战国时人面对不断的国家战争以及国内政变等,所以伯夷、叔齐的让国不争,保持忠诚,但拒绝参加不德之事,以免受不德之利,确实能反映出战国文人的理想。可是这故事不是叙述战国时期的人物。我们当然可以将之完全当作后人的杜撰,不相信殷末有两位拒绝从宗族内战中受利,而绝食周禄的圣人。但笔者认为,夷齐故事不是出自战国时人的创造,而是战国时人以自己的立场记录早年的传说。在夷齐身处的殷商末年,其各方面背景都与战国不同。

战国时期各国诸侯、公、伯,虽然会有血缘关系,甚至会有相同的远祖,但大部分把自己视为独立的氏族;尽管如此,文人却能自由选择君主,到别国求学、求职等。也就是说,战国时族属概念已不甚严格。殷商时期,没有那么窄的单一氏族概念,族属观念较宽,但同时本族和异族概念没有春秋战国那么分明。殷商王国本身并非单一民族组成,所以不宜用後期“氏族”、“宗族”概念来看殷商贵族,但可以用“国内族群”的概念来描述。[37]但殷商时期的国内族群和异国异族却有敌对之分别。在当时社会观念和政治原则里“异”概念绝对负面,“异国”、“异族”就是敌国、敌族概念,异族的祖先不属“祖”,而属于“鬼”的范畴。“鬼”字从“人”部或“女”部的写法,表达鬼的形象由人的形象而来,但其“人”的意思已不是“吾人”,而是“他人”。出兵前进行各种祭礼祈祷战事成功及对祖国的保护,其中有针对异族的“狄鬼”进行除灾祛邪之祭,亦包含对方国战死者的鬼气祓除[38]。甲骨文中,“”(异)和“”(鬼)二字都是从“人”和鬼头的结构,恰好强调“异”的敌性。在传统社会中与我方不同的“异人”是有敌性的怪物,而与我族不同的外族祖先是可怕的“鬼”,甲骨文“鬼”的神秘意义即源自此概念,“鬼”和“异”字的相近性亦源于此。

如果殷王亲属到异族方国来服务,在当时观念中应该属非常严重的违背宗族罪。如果周属于异族方国,则夷齐逃归异族,怎可能被传统学者们视为道德观念甚高的榜样?背弃宗族的人又怎能以“孝”来谏诤统治者?当然,我们所知只是是一个战国时期的故事,不能依此绝对证明两位是实际的历史人,但是如果在先秦人的认识中,周人是外国的异族,夷齐的故事便不能成形,两位的道德亦不能从孝的角度来阐扬。夷齐“归周”的条件,恐怕只在西伯不属异族的情况下才能成立,其故事亦只有在同样的背景下才能成形。

殷商虽包括了许多小国在内,但仍属一个国家,而不是战国时期诸国分立的结构。殷商领土之内的属国属于“封国”,封国君族与中央王族均有某种血缘关系,或者原来就属亲戚,或者合并后有意结为亲戚。殷商领土之外的中小型国属于“方国”,即甲骨文中所见的异族国,是主要的战争对象。如果异族国被合并,则通过结亲等多种方式加以同化,使其不再为异族。在殷商的历史中,属国也可以再度独立出来,但与殷商几代同为一个国家的属国与中央的经济亲密性和文化统一性仍相当明显。西周早期的国家完整地传承此制度,并进一步表现文化统一的趋势。

以笔者浅见,周克殷的成功,奠基于许多殷商属国独欲立出来的活动。但是这些属国的贵族与居民并不属“异族”,其君族与殷商王族反而有着某种亲戚、同祖关系。

近几十年间的考古发掘,提供了最为可靠的周王家甲骨文,周原出土的甲骨文,反而显示文王时期的周君与殷王家关系密切,且有文王祭祀殷王家祖先的记录。殷末时,周封国依然属于殷商。周原甲骨文中曾出现以“周方伯” 为崇拜对象,但这恐怕只是地方贵族的守护神,而并不能代表周为独立方国(对此条卜辞下文再作考证)。陈全方先生研究周原甲骨文,谓:“王姬昌是殷商在西方的封伯”[39],而资料都显示周原是殷商王国的领土,姬昌是殷王的封伯,属于殷商上层贵族,与王室的关系亲近。下文着重分析这一史料,并与其它史料对照,进一步探索殷周王家的关系。

参考文献略。

【说明】本文摘自郭静云:《夏商周:从神话到史实》(上海古籍出版社2013年),第363-373页。欢迎个人转载,机构转载请与本公号联系。转载或引用务请说明作者与出处,若有出入请以原书为准。

- 0002

- 0001

- 0000

- 0001

- 0001