曹建恩:东周时期内蒙古中南部农牧融合现象的考古学观察

春秋晚期至战国时代,内蒙古中南部的文化格局及人类获取生存资料的方式发生了根本性改变。牧业经济得以发生与繁荣,农业经济再度持续发展,经营牧业经济的北方人群与操持农业经济的中原人群在本地区不期而遇,形成了交错共存的融合局面。边界动态变迁、移民持续迁徙以及不同经济模式的互补,使得牧业人群与农业人群在互动融合的过程中衍生出了诸多特殊的文化现象。不同形制和随葬品的墓葬共处于同一墓地便是这种特殊文化现象的典型实例,已有学者对这一现象进行深入研究,获得了丰硕成果①。本文则拟以人群社会属性为第一划分标准,即以同一墓地内不同的墓葬形制、随葬品特征为切入点,综合考察本地区农牧人群的融合现象,借以阐释其融合方式及历史背景。

一、两类墓葬的划分与年代

目前内蒙古中南部发现具有北方文化内涵的东周时期考古学文化遗存可分为三种。第一种以凉城县毛庆沟墓地②为代表,墓葬形制以东西向和南北向土坑竖穴墓为主,代表性器物为金属虎纹牌饰和绳纹鼓腹陶器,分布于岱海盆地及蛮汗山地区。第二种以内蒙古和林格尔县新店子墓地③为代表,墓葬形制以洞室墓为主,代表性器物为青铜环首短剑,基本不随葬陶器,分布于土默川平原及周边地区。第三种以杭锦旗桃红巴拉墓地④为代表,墓葬形制以南北向土坑竖穴墓为主、代表性器物为金属车马具和素面陶器,主要分布于鄂尔多斯地区。以上三种考古学文化遗存中,凉城县水泉⑤、毛庆沟、饮牛沟⑥等三处墓地普遍存在不同形制墓葬共存的现象,下面分别进行分析。

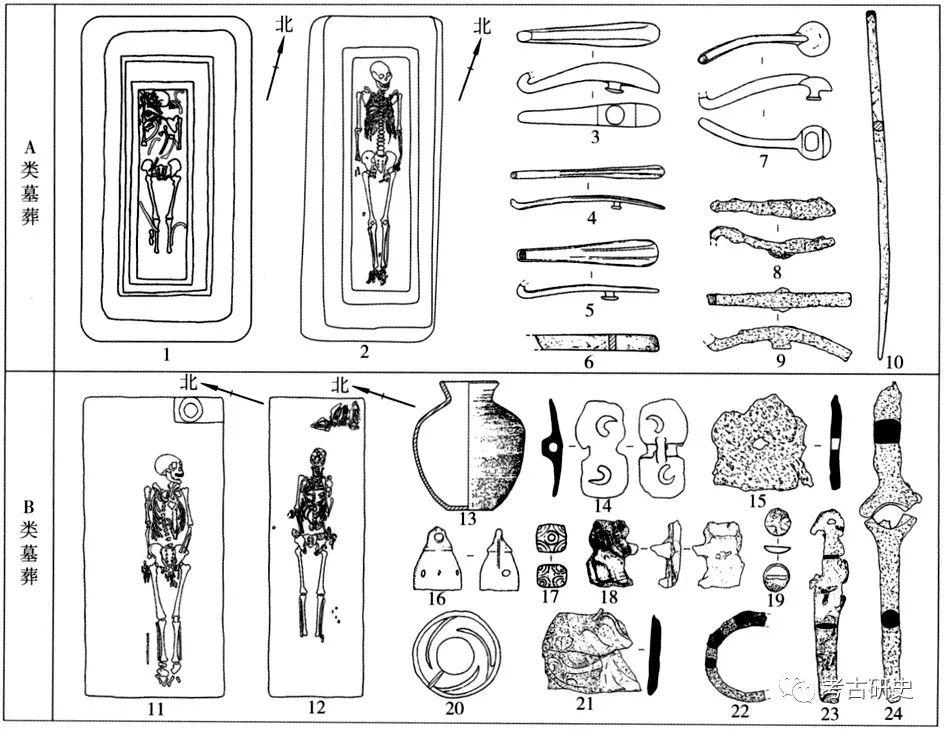

凉城县水泉墓地共发现27座墓葬,依据墓葬形制及随葬品的差异,可分为A、B两类墓葬。A类墓葬以木质棺椁葬具、随葬各种材质的带钩等中原系遗物为主要特征;B类墓葬以殉牲,随葬各种材质的云纹牌饰、短剑、鹤嘴斧以及绳纹鼓腹罐等北方系遗物为主要特征。

A类墓葬共19座,主要分布于墓地的南部,包括M1~17、M20、M28。墓葬以东西向为主,南北向次之(仅7座);头向东、北者为众,鲜见西向;使用木质棺椁作为葬具;人骨旁多放置羊肩胛骨、肢骨,具有殉牲性质;随葬品种类单一,以铜、铁带钩最为普遍,另见有少量骨簪等(图一,1~10)。

B类墓葬共7座,分布于墓地的北部,包括M19、M21~25、M29。墓葬均呈东西向,头向东;殉牲多摆放于墓底东端或人骨上方填土之内,以牛、羊的头骨为主,也有少量蹄骨;有使用木棺作为葬具的现象,但较少且不见木椁;随葬品种类丰富,除云纹牌饰、环、扣饰、铃等铜器外,另见环首剑、环、鹤嘴斧、云纹牌饰、大型腰带饰等铁器,以及绳纹鼓腹陶罐和蜻蜓眼琉璃珠组成的项链(图一,11~24)。

图一 水泉墓地A、B类墓葬及随葬品

1.M12平面图 2.M16平面图 3~5、7.铜带钩(M3∶1、M28∶1、M10∶1、M16∶1) 6.骨器(M14∶1) 8、9.铁带钩(M11∶1、M1∶1) 10.骨簪(M28∶2) 11.M19平面图 12.M21平面图 13.绳纹陶罐(M19∶1) 14.云纹铜牌饰(M19∶2) 15、21.铁牌饰(M21∶7、M23∶13) 16.铜铃(M21∶1) 17.蜻蜓眼(M21∶16) 18.云纹铁牌饰(M23∶14) 19.铜扣饰(M23∶2) 20.铜环(M21∶2) 22.铁环(M24∶13) 23.铁剑(M23∶8) 24.铁鹤嘴斧(M23∶9)

M18既出土铁带钩又出土云纹铁牌饰,暂不做分类。

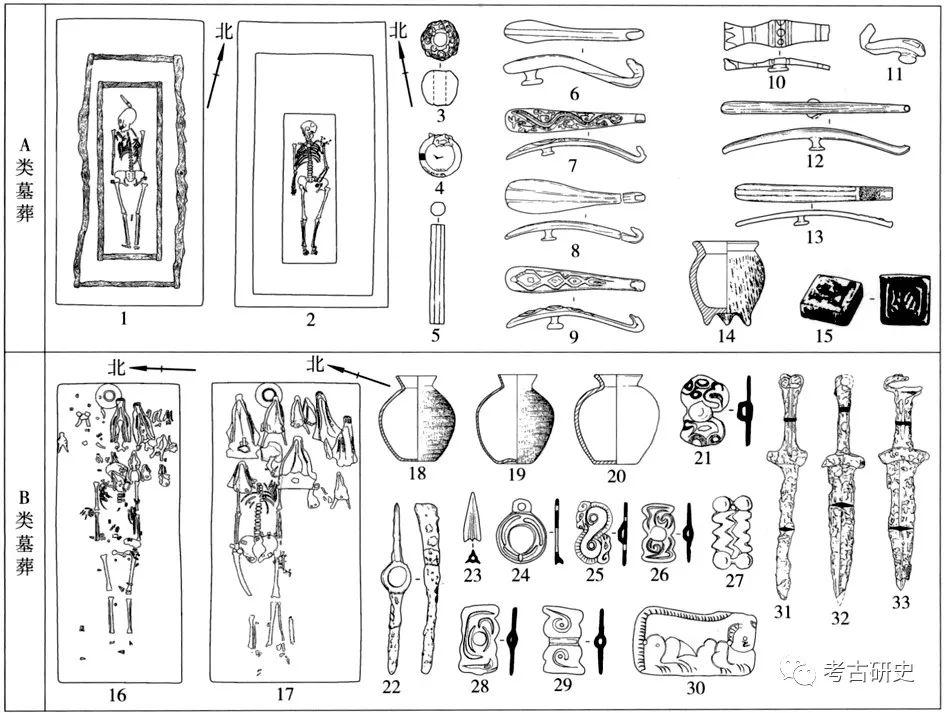

毛庆沟墓地共发现墓葬79座,可分为北区和南区两个茔区,其中南区共有墓葬65座,依据水泉墓地的分类标准,亦可将毛庆沟墓地南区墓葬分为A、B两类。

A类墓葬19座,分布于墓地的东南部,包括M1、M4、M13、M15、M19~21、M24、M25、M28、M32、M36、M39、M40、M49、M50、M53、M67、M81。墓向以南北向为主,东西向次之(仅7座);使用木质棺椁作为葬具;随葬品种类较为单一,以铜、铁带钩为主,另外有少量铜印章、陶鬲、蜻蜓眼琉璃珠、石棒和骨簪等(图二,1~15)。

B类墓葬共38座,分布于墓地的西南部,包括M2、M3、M5~12、M14、M16~18、M22、M23、M27、M29~31、M33~35、M37、M38、M41、M47、M48、M57、M68、M69、M71~75、M77、M84。墓向均为东西向,头向东;无葬具;多发现动物头骨,应为殉牲,常见置于墓穴东段、死者头部之上的填土内或墓底,多呈下颌朝上、吻部向前排状分布;随葬品种类丰富,除短剑、矛、虎纹牌饰、带扣、鸟纹牌饰、云纹牌饰、环、扣饰等铜器外,另见环首剑、鹤嘴斧、云纹牌饰、大型虎纹腰带饰等铁器,以及绳纹鼓腹罐、素面鼓腹罐等陶器(图二,16~33)。

图二 毛庆沟墓地A、B类墓葬及随葬品

1.M25平面图 2.M81平面图 3.蜻蜓眼琉璃珠(M39∶2) 4.铜环(M39∶4) 5.石棒形器(M21∶2) 6~10、12、13.铜带钩(M4∶1、M81∶1、M1∶1、M53∶1、M21∶1、M49∶2、M20∶1) 9.铁带钩(M39∶7) 14.陶鬲(M39∶9) 15.铜印章(M67∶2) 16.M6平面图 17.M75平面图 18、19.绳纹鼓腹陶罐(M41∶1、M11∶1) 20.素面鼓腹陶罐(M9∶1) 21、25.鸟纹铜牌饰(M17∶3、M71∶7) 22.铁鹤嘴斧(M38∶1) 23.铜镞(M6∶5) 24.铜带扣(M9∶10) 26、28、29.云纹铜牌饰(M71∶4、M37∶2、M31∶1) 27.联珠铜饰(M2∶8) 30.虎纹铜牌饰(M5∶6) 31~33.铁剑(M6∶12、M29∶1、M38∶4)

M58既出土铜带钩又出土北方系青铜器,暂不做分类,M26、M52、M54、M76、M78~80等7座墓葬未见随葬品亦暂不做分类。

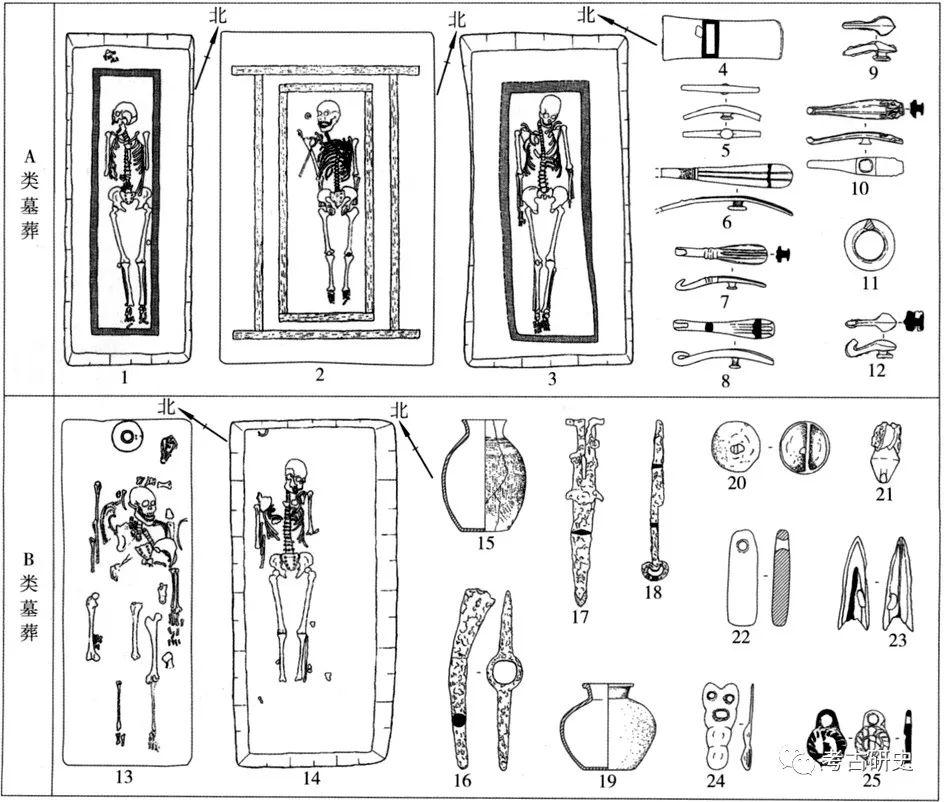

饮牛沟墓地共发现墓葬38座,依据水泉墓地及毛庆沟墓地的分类标准,可以将饮牛沟墓地分为A、B两类墓葬。

A类墓葬共计30座,包括82M2~4、82M6、82M7、82M12、82M14、82M15、97M1~12、97M14~23,几乎占据墓地的整个区域。墓向以南北向墓为主,东西向墓占有一定比例;使用木质棺、椁作为葬具;人骨旁摆放猪肩胛骨、肢骨进行祭祀;随葬品贫乏且种类单一,以铜、铁材质的带钩为主,另见有少量的石环、玛瑙环、鹿角簪、铁斧等(图三,1~12)。

B类墓葬共6座,包括82M1、82M5、82M10、82M11、82M13、97M13,主要集中分布于墓地的中东部。墓向均为东西向,头向东;不使用葬具;殉牲不发达,仅见狗头骨、羊头骨,殉牲的摆放位置与毛庆沟墓地相同;随葬品种类较为丰富,除镞、动物形牌饰、扣饰、环等铜器外,另见环首剑、鹤嘴斧、环首刀等铁器,以及绳纹鼓腹陶罐、砺石、骨镞、琉璃珠等(图三,13~25)。

图三 饮牛沟墓地A、B类墓葬及随葬品

1.97M21平面图 2.82M8平面图 3.97M8平面图 4.铁斧(97M8∶1) 5~8、10、12.铜带钩(97M2∶1、82M15∶1、97M23∶1、82M8∶1、97M15∶1、97M19∶2) 9.铁带钩(97M17∶1) 11.玛瑙环(97M4∶1) 13.82M5平面图 14.97M13平面图 15.鼓腹绳纹陶罐(82M5∶1) 16.铁鹤嘴斧(82M1∶3) 17.铁剑(82M1∶1) 18.铁刀(82M1∶4) 19.鼓腹素面陶罐(82M1∶1) 20.铜扣饰(82M5∶2) 21.琉璃珠(97M13∶2) 22.砺石(82M1∶7) 23.铜镞(82M1∶5) 24.铜兽头牌饰(82M11∶1) 25.铜饰件(97M13∶1)

82M9、97M12两座墓葬既随葬铁带钩又存在使用动物头骨或肩胛骨等进行殉牲的现象,暂不做分类。

水泉墓地、毛庆沟墓地及饮牛沟墓地的A类墓葬随葬品组合与侯马乔家村墓地二期墓葬极为相似,普遍不见陶器仅见带钩、石圭等小件器物⑦。通过对典型带钩的比较研究(图四),根据乔村墓地的分期结果,推定上述三个墓地A类墓葬的年代主要集中于战国中期,少量墓葬的年代可晚至战国晚期。根据水泉墓地及饮牛沟墓地的B类墓葬与A类墓葬频繁共存于同一墓地的现象,推定B类墓葬的年代与A类墓葬大体相同。而根据水泉墓地及饮牛沟墓地的B类墓葬的共性特征,可以推定毛庆沟墓地B类墓葬M18、M23、M27、M29~31、M33、M35、M37、M38等10座墓葬属于战国中期;其余墓葬的随葬品以青铜器为主,陶器具有早期特点,年代可早到春秋晚期至战国早期。

图四 内蒙古中南部A类墓葬与侯马乔村墓地二期墓葬出土典型带钩的对比

二、两类墓葬的性质与农牧融合

上述三个墓地的A、B类墓葬分别属于不同的文化系统,是中国北方长城地带人群融合的缩影。

综合凉城县水泉、毛庆沟、饮牛沟墓地A类墓葬的总体情况,可归纳此类墓葬特征如下。墓葬方向以南北向、头向北为主,兼有东西向,个别墓穴宽且深,几乎不见使用动物头骨进行殉牲的现象,多使用棺、椁等木质葬具,人骨旁多以放置猪、羊肩胛骨的形式进行祭祀;随葬品以不同质地的带钩最具代表性,另见少量陶器、铁斧、骨簪、玛瑙环、石印章等。

根据典型随葬品带钩的比较分析,A类墓葬与侯马乔村墓地二期的文化内涵最为相似,因此推测此类墓葬应属于赵国北上迁移人群。A类墓葬共计68座,其中南北向墓葬38座、东西向墓葬30座,东西向墓葬占墓葬总数约44%,这种比例与侯马乔村墓地二期墓葬存在明显差异,但与侯马上马⑧、曲村墓地⑨具有更多的共性,因此A类墓葬与侯马乔村墓地相比保持着更多的晋文化传统。水泉墓地以东西向墓葬为主,毛庆沟墓地以南北向墓葬为主,两个墓地出土的带钩装饰风格也存在着很多差异,前者的带钩以素面为主,后者装饰图案则较为丰富,这反映出即便A类墓葬均来自赵国,也可能出自不同的社会阶层、家族乃至地域。A类墓葬流行并穴合葬墓,如毛庆沟墓地M15、M20及M24、M25,水泉墓地M7、M8及M9、M10和饮牛沟墓地97M3、97M4,这些现象表明在墓地的规划方面,当时移居而来的中原居民仍然试图构建具有自身传统的家族茔地,延续中原地区的墓葬制度。但从其墓地规模狭小、墓葬排列不够严谨的情况来看,使用的时间应较为短暂。A类墓葬未见青铜礼器、成组的仿铜陶器,推测其所代表的人群,应与侯马乔村墓地二期墓葬所代表的人群一样,均属于当时赵国的平民阶层,向北迁移的目的主要是为了戍守、屯田。

B类墓葬应属北方牧业人群。根据凉城县水泉、毛庆沟、饮牛沟墓地B类墓葬的总体特点,可归纳此类墓葬特征如下。墓葬方向均为东西向,头向东,流行使用牛、羊头进行殉牲的习俗,开始使用木质葬具。随葬品以铁环首剑、鹤嘴斧、云纹牌饰、大型腰带牌饰,绳纹鼓腹陶罐,以及由料珠组成的项链为基本组合。最新考古发掘成果表明,其分布范围主要为内蒙古中南部的岱海地区,南界可达鄂尔多斯地区东北部⑩。

图五 水泉墓地A、B类墓葬分布平面图

B类墓葬在上述三处墓地均有分布,整体布局仍然保持着牧业社会传统,每个墓地的规模都不大,多者有数十座墓葬,少者仅数座。墓地中均含有随葬铁短剑、鹤嘴斧的核心墓葬,如毛庆沟M23、M38,饮牛沟82M1,水泉M23等,反映出了当时牧业社会多以小型家族组成基本社会单元,每个社会单元内均含有浓厚的军事色彩,从事亦牧亦战的社会生活。

A、B两类墓葬所属人群能够共同营建同一墓地,相邻的地缘关系暗示他们之间应存在着较为特殊的亲缘关系。在水泉墓地,A、B两类墓葬的茔区各自南北分布,相邻但泾渭分明(图五)。在毛庆沟墓地,A、B两类墓地自南部东西分布,各自拥有自己的茔区,两个茔区相向扩张最终模糊了二者的界限(图六)。而在饮牛沟墓地,A类墓葬占绝大多数,B类墓葬虽然多分布于墓地的中东部,但已失去独立的茔区(图七)。上述三处墓地中A、B两类墓葬布局的变化,一方面显示出中原农业人群与牧业人群逐渐融合的渐进过程,另一方面也可能预示着农业人群与牧业人群逐渐融合存在着多种不同模式。

图六 毛庆沟墓地A、B类墓葬分布平面图

虽然A、B两类墓葬的茔区边界存在着不同的形态,但各自的埋葬习俗依然得到了相互的尊重,据此推测两类经济人群由于政治或经济等方面的相互需要,可能已经结成了某种同盟关系。对个别文化现象进一步分析后,还会发现二者之间还可能存在着更为牢固的亲缘关系。例如在毛庆沟墓地,出现少量A类墓葬埋入B类墓葬茔区的情况,如M36、M39、M67皆属A类墓葬,而且墓主人均为女性,三座中原女性墓葬埋入B类墓葬茔区,或许可以看作是A、B两类墓葬所代表的人群存在通婚的一种证据。

假设两类墓葬所代表的不同人群确实存在相互之间的通婚关系,这不仅可以使二者间的同盟关系更为牢固,同时也可以使得二者间的不同文化因素快速传播。例如毛庆沟M58及饮牛沟82M9、97M12既随葬带钩又流行殉牲,就是文化因素双向传播的典型例证。羊肩胛骨所表现的祭祀行为,本来是牧业人群传统的墓葬习俗,但在一些A类墓葬中已经开始出现,反映出进入内蒙古中南部的农业人群土著化的趋势。以木质棺椁作为葬具在A类墓葬颇为流行,但在一些B类墓葬中也有所使用,说明以B类墓葬为代表的北方牧业人群开始发生中原化的转变。通过A、B两类墓葬为代表人群的相互通婚,文化因素的相互传播,这一时期,人群的融合逐渐由葬俗趋同,经济模式共生,转化为文化趋同。

毛庆沟墓地是以B类墓葬为代表的北方牧业人群自春秋晚期至战国初期首先营建的墓地,以A类墓葬为代表的中原农业人群在战国中期才在此开辟出自己的茔区,这是中原农业人群融入牧业社会的实例。根据目前的考古发现,类似毛庆沟墓地这种农牧融合的现象较为普遍,例如凉城县崞县窑子墓地(11)M8、M19以及凉城县忻州窑子墓地(12)M11均以猪、狗、牛为殉牲组合,与其他墓葬流行的以马、牛、羊为殉牲的组合迥然有别,有鉴于猪可作为衡量农业存在与否的一项重要指标,因此可判定殉牲猪的墓主人所操持的生计应与农业存在密切关系,其墓主人应来自中原农业人群。体质人类学的研究结果表明(13),凉城县忻州窑子墓地存在着体质特征不同的两类人群,一类为“古中原类型”,可能属于北上迁移的中原农业人群,另一类属“古蒙古高原类型”,当为从蒙古高原南下的牧业人群。对体质特征相异的两类墓葬进行观察,除少量墓葬保持有中原农业人群的某些墓葬习俗外,绝大多数墓葬无论随葬品还是殉牲均表现为牧业人群的特征。由此可见,至迟自春秋晚期开始,已经有类似崞县窑子、忻州窑子墓地的中原农业人群完全融入了牧业社会。

图七 饮牛沟墓地A、B类墓葬分布平面图

三、两类墓葬出现的历史背景

内蒙古中南部位于典型的农牧交错地带,农业人群与牧业人群融合的历史事件不乏见之于历史史籍。东周时期内蒙古中南部两类墓葬的共存,则是运用考古学方法明确辨识出的农牧融合现象,这种现象的出现并非偶然,而是蕴含着深厚的历史背景。结合梳理农牧经济形态变迁、人群迁徙进程以及与历史史籍印证,可以对这一历史背景进行全面分析。

纵观内蒙古中南部经济形态的发展轨迹,自新石器时代,诸考古学文化的经济形态主要表现为狩猎采集与农业的互动共生;进入青铜时代,农业衰落、牧业生成逐渐成为经济发展的主旋律,西周时期以降尤其是春秋晚期,本地区已经形成了以经营牧业为主的经济格局。伴随着狩猎采集、农业向牧业经济的转变,本地区的土著文化开始衰落,例如盛极一时的朱开沟文化(14)的蛇纹鬲以及西岔文化(15)特有的双鋬鬲,至春秋晚期均已消失不见,土著文化的衰落为其他文化的进入提供了充足的空间。

自商周时期始,操持牧业经济的人群已广泛分布于阴山以北广阔的草原地带,这一人群以阴山以北的蒙古高原为苑囿,逐水草而居,南北迁徙,形成了以巴彦淖尔西巴日太2号墓(16)为代表的亚腰形石板墓以及新巴尔虎右旗哈乌拉墓地(17)为代表的方形石板墓遗存。进入春秋时期,牧业人群开始跨越东西横亘千里的阴山屏障,大规模迁入中国北方长城地带。至迟在春秋晚期,不同支系的游牧人群自西、北两方向进入内蒙古中南部。进驻的牧业人群一方面采用排他式的殖民方式,开辟牧场,传播牧业经济模式,开启了当地的牧业时代;另一方面又与其他文化借鉴融合,形成了以毛庆沟、桃红巴拉(18)、新店子墓地(19)为代表的遗存,即可能与林胡、楼烦相关的遗存。为扩大自身实力,弥补脆弱的牧业经济,牧业人群还采用掠夺、通婚等多种形式吸纳中原农业居民融入牧业社会,崞县窑子、忻州窑子墓地出现的颇具农业色彩的墓葬,便是在这种形势下中原农业居民融入牧业社会的文化现象。融入牧业社会的中原农业人群除助力牧业经济发展外,还继续发挥自身的传统优势,在当地开展农业种植,从事制陶、纺织等手工业生产,在丰富当时社会经济结构的同时,也促进了农牧文化的融合。需要强调的是,尽管中原农业人群在牧业社会中发挥了重要作用,但依然无法阻止当时即春秋至战国初期内蒙古中南部走向全面牧业化的进程。

牧业人群南下迁徙,以“至如飙风、去如收电”的机动作战方式,寇抄中原诸国边境,推进中国北方长城地带牧业化进程,激起了中原农业人群的激烈反应,秦、燕、赵等诸国纷纷“筑长城以拒胡”。而内蒙古中南部则因依屏阴山、地处要冲,不可避免地成为南北两大势力争夺的主要场所。

就中原诸国而言,内蒙古中南部位于晋国西北,开拓这一地区成为晋赵梦寐以求的北方经略方针。根据历史记载,从“晋文公攘戎翟,居于西河圁、洛之间,号曰赤翟、白翟”(20),“襄主并戎取代以攘诸胡”(21),到赵武灵王“攘地北至燕、代,西至云中、九原”(22),晋赵经略西北的战略是先并戎翟,后攘诸胡,即首先兼并分布于今天鄂尔多斯南部的白狄部落,再征服分布于今天阴山、黄河之间的包括林胡、楼烦在内的诸胡部落。经晋文公至赵武灵王三百余年的持续经营,以“筑长城,自代并阴山下,至高阙为塞”(23)为标志,鄂尔多斯东北部及阴山、黄河之间的山地草原地带,已划入赵国的版图,完全达到了“开戎翟之乡”的战略目的。

赵国占领内蒙古中南部,实际上开启了新一轮的农业化进程。对于驻牧于此的游牧人群采用了两种策略,一种是施行强硬的军事策略,众多游牧人群被驱离,其中以新店子墓地一类遗存为代表的人群至战国中期几近消亡,沦为此类策略的牺牲品;另外一种是采用怀柔策略,通过政治、联姻等多种形式促成联盟,获取“戎翟之利”。根据《史记·赵世家》记载,赵武灵王二十年(公元前306年),“西略胡地,至榆中,林胡王献马”(24),“献马”即所谓“欲通货市买,以献为名”(25),实际上是朝贡贸易的一种具体表现形式。惠文王二年(公元前297年),主父即赵武灵王“西遇楼烦王于西河而致其兵”(26),“致其兵”即招收楼烦的士兵。通过以上两条文献记载可以看出,赵国通过施行怀柔策略,能够获取贸易以及军事两方面的“戎翟之利”。内蒙古中南部以B类墓葬为代表的人群及以A类墓葬为代表的人群能够共同驻牧农垦于长城以南,应该是受益于赵国怀柔策略影响而形成的人群格局。以A类墓葬为代表的人群实为赵国有组织移民的一部分,通过与牧业人群杂居错处甚至相互通婚,主要为达到控制对方从而形成和平统治的目的。而以B类墓葬为代表的人群与中原农业人群联盟,通过提供兵员、输出游牧业产品等服务,得以继续保留驻牧地,从事传统牧业生活。

牧业人群南下迁徙,中原农业人群北上移民,均以扩展生存空间,获取生存资源为目的。两类人群在内蒙古中南部各自推进牧业化或农业化进程,结果不仅没有割裂农牧之间的联系,反而促进了农牧进一步融合。这种农牧融合的方式尽管是见于东周时期,但是对于探索中国古代农牧融合的历史性进程及总体规律仍然具有不可忽视的借鉴意义。

注释:

①a.杨建华等:《毛庆沟墓地的两种墓葬所反映的不同社会结构》,见《边疆考古研究》第8辑,科学出版社,2009年。

b.党郁、孙金松:《凉城县水泉墓地相关问题探讨》,《草原文物》2012年第1期。

②内蒙古文物工作队:《毛庆沟墓地》,见《鄂尔多斯青铜器》,文物出版社,1986年。

③内蒙古文物考古研究所:《内蒙古和林格尔县新店子墓地发掘简报》,《考古》2009年第3期。

④田广金:《桃红巴拉的匈奴墓》,《考古学报》1976年第1期。

⑤内蒙古文物考古研究所:《水泉墓地》,见《岱海地区东周墓群发掘报告》,科学出版社,2016年。

⑥a.内蒙古***文物工作队:《凉城县饮牛沟墓葬清理简报》,见《内蒙古文物考古》,1984年。

b.内蒙古文物考古研究所等:《饮牛沟墓地1997年发掘报告》,见《岱海考古》(二),科学出版社,2001年。

⑦山西省考古研究所:《侯马乔村墓地(1959-1996)》,科学出版社,2004年。

⑧山西省考古研究所:《上马墓地》,文物出版社,1994年。

⑨北京大学考古学系商周组、山西省考古研究所:《天马-曲村(1980-1989)》,科学出版社,2000年。

⑩中山大学南中国海考古研究中心、内蒙古***文物考古研究所:《内蒙古***准格尔旗石口子遗址发掘简报》,《文物春秋》2019年第1期。

(11)内蒙古文物考古研究所:《凉城崞县窑子墓地》,《考古学报》1989年第1期。

(12)内蒙古文物考古研究所:《内蒙古凉城县忻州窑子墓地发掘简报》,《考古》2009年第3期。

(13)内蒙古***文物考古研究所等:《岱海地区东周墓群发掘报告》,科学出版社,2016年。

(14)内蒙古文物考古研究所:《内蒙古朱开沟遗址》,《考古学报》1988年第3期。

(15)内蒙古***文物考古研究所:《清水河县西岔遗址发掘简报》见《万家寨水利枢纽工程考古报告集》,远方出版社,2001年。

(16)内蒙古***文物考古研究所等:《内蒙古乌拉特中旗海流图镇石板墓清理简报》,《草原文物》2016年第1期。

(17)黑龙江省文物考古研究所:《内蒙新巴尔虎右旗哈乌拉石板墓》,《北方文物》1988年第4期。

(18)同④。

(19)同③。

(20)《史记·匈奴列传》第3466页,中华书局,2013年。

(21)《史记·赵世家》第2167页,中华书局,2013年。

(22)《史记·赵世家》第2170页,中华书局,2013年。

(23)《史记·匈奴列传》第3468页,中华书局,2013年。

(24)《史记·赵世家》第2169页,中华书局,2013年。

(25)《汉书·西域传》第3886页,中华书局,2011年。

(26)《史记·赵世家》第2172页,中华书局,2013年。

来源:《考古》2021年第6期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000