日辰的来源问题

【编者按】干支纪时系统是中国传统文化的重要特征之一。这里刊发郭静云教授关于十天干和十二地支来源及其意义和背景的分析与观察。一共三篇,本文为第一篇,欢迎关注。

由于“天干地支”是直到汉代之后才形成的概念,先秦时并没有“天干”对应“地支”的关系。无论十干与十二支,在原初时都属于天数,从甲至癸为十日,从子至亥为十二辰。因此笔者在行文中,将根据古代的指称方式,采用“日辰”、十日和十二辰的说法,而非径称“干支”。[1]

据证实可信的甲骨文“authentic”资料,受享祭祀的先王均以十日之名为宗庙谥号,因此,这应该也代表了殷商王族本身的古老传统。殷人乘着马车进入中原,约在盘庚时期前后,而日辰传统也是在这段期间开始传入中国境内。

既然十日之名作为先王的宗庙谥号,日干应代表本族群的精神文化,不宜视为跨族群通用的概念。虽然迄今仍有不少学者认为夏朝王族也采用日辰系统,但目前除了战国以后的神话性记载,尚未见有明确可信的具体证据。针对夏王以日为名的说法,郭沫若先生早有反论:“由文字之性质而言,十干文字至少有半数以上当创制于殷人;由传说之性质而言,十日乃帝后之字,亦当出于殷人所构想;故以十日为旬之制当始于殷人。十日旬制既始于殷人,则以日为名号亦当始于殷人。始于殷之何人虽不可得而知,所得而知者,则殷以前不应有以日为名之事。故《史》中载夏有孔甲、履癸,果有其人,则“甲”、“癸”之义,要亦不过鱼鳞、第一与三锋矛之类耳。”[2]此说确然,郭沫若先生已充分地论证了夏王的日名只能是出自后人的臆测。

关于日干研究,王晖先生最近有颇具关键性的发现。他指出日干系统实涉及殷人对自己神秘本源的看法,并反映在殷商王族的祖先崇拜上,属于相当深层的信仰层次。[3]据此,或可说十日系统是殷商王族独有的标志,是其在本族与他族间的一种明确的区别方式。而这种区别,也正象征着殷商王族的神秘属性。

针对十日被用作时间的记录,王国维和郭沫若提出了相当准确的观察。他们认为古代有两种分月的历法,一是甲骨文所见“月行三分制为旬”,另一是“月行四分制为‘初吉’、为‘既生霸’、为‘既望’、为‘既死霸’。四分就大抵为七日。故《周易》曰:‘反复其道,七日来复。’”郭沫若先生认为,这两种月行分法应出自不同族群的惯用历制,其中月行三分源自殷人文化。而月行四分则出自周人所有。[4]

关于月行三分是殷人对中华文明的贡献,笔者赞同郭沫若的说法。因为日名谥号代表殷商王族的祖先,故以十日为旬,也代表着这个民族群的传统历制。然而,就月行四分是出自周人的这一点,笔者认为仍有待商榷。实际上,周代经常混用上述的三分、四分两种历法,因此其铭文上常有“九月初吉戊戌”[5]或“九月既死霸丁丑”[6]这类两种系统并呈的记日方式。就此观之,周人应是糅合了两种既有的历法,而非创造了一种新的历法。至于月行四分的起源,则必须推到更古老的中原民族,也许是出自所谓的“夏历”。从另一方面来说,周代历法系统综合了远古的本土月历(或谓“夏历”),以及殷商王族的日辰历法,这种组合性的历法系统也表明了周代在文化上的多元性。

日辰始见于殷商甲骨卜辞中,探究日辰系统的渊源,也无可避免地将涉及殷商文明渊源的问题。尤其是殷商王族将十日用作祖先谥号,因此,十日概念必定牵连着殷商王族的来源问题,二者间息息相关。既然驭使马匹和崇拜老虎的标志,显示殷人是从黑龙江草原下来的族群(或许属古通古斯人的一支),那么十日系统应该也是这群草原民族带到中原的。

自甲骨文以降的二十二个日辰用字,原本都各有其象形意义,其中有些已为甲骨学者考证明确[7],结果显见与时间或日名都无关联。可推知,这二十二个字当时用在日名或辰名时,都仅止于表音,应视为假借字。若日辰概念是由外来的殷族带进中原,则可进一步推断,这二十二字是被假借来表示日辰概念的外文发音。

有关十日的初义,郭沫若先生认为,“甲乙本为十位次数之名。”[8]设若此说正确,我们可以推论:当时的一、二是中原本土的次数词汇,而甲、乙则是殷商王族语言中的次数词汇。不过在殷商王族的传统中,甲、乙的系统另外发展作祖先的祭日名(尤其先王日名),也用作人名,具有一系列神秘的象征意义。是故,甲、乙并未按字义被直接翻译成一、二的系统,而是用假借字保留原文读音。

日辰系统是中华文明形成初期的关键问题之一,但其本身又分有“十日”和“十二辰”两大部分,且从各方面来看,十日系统都与十二辰不同,前者代表了殷人深刻的精神文化,祖先崇拜,后者未见有记日以外的作用。殷人为了计算时间,将自己的十日概念与外来的十二辰相配,形成日辰系统。郭沫若先生推论:“十干乃中国古代之次数……由次数应用为表示一旬之日次,入有十日之名。后因简单之十个文字,每旬循环,易于混淆,乃与十二支相配而成三旬制若六旬制之纪日法。”[9]。另外若从甲骨卜辞的结构来看,既然卜问明显是以旬为单位,同时也只有日干被用作宗庙谥号。目前所见最早的花东卜辞,其时间记录亦有仅载有日干一字,不提及辰号。故可推知,在殷人的概念中,是以十日为首要,十二辰则为次要的搭配系统。依笔者的理解,此即因为十日却是殷人本身深刻文化精神的象征,而十二辰是外来的概念。

殷商时期的先王谥号一定包含日名,意指其祭日。但马承源先生发现在两周铭文中,不仅用十日为谥,也有以十二辰为名的情况[10]。笔者透过检索金文资料,发现十二辰作人名时,都是指生人。如西周早期伯申鼎[11]、子戌鼎[12]、士上卣(史寅)[13]、士上尊(史寅)[14]、士上盉(史寅)[15];西周中期辰簋盖[16]、卯簋盖[17]、师酉簋[18];春秋王子申盏盂[19];春秋中期宋庄公之孙

亥鼎[20];春秋晚期陈卯戈[21]、邓子午鼎[22]、王子午鼎[23]、蔡侯申鼎[24]、蔡侯申簋[25]、 大史申鼎[26];战国早期陈侯午簋[27];战国晚期三十三年大梁工师丑戈[28]、越国 陵君王子申豆[29]。在殷商青铜器上也曾出现辰字,因只有单字,无法判别其字义,但学界大都视之为器主的名号,尚无人将其当作祭祀对象的谥号。

西周沽簋曰:“作父卯宝(簋)。”[30]是目前仅见以辰字“卯”为谥号的器物。但此物来源不明,可能出自当时殷商周边民族的仿作,或是后世仿刻的铭文,又或此处“卯”字非指时辰。无论如何,都尚待进一步的查考。

质言之,殷商谥号带有日期的意思,可是只用十日作为祖先日名,并不用十二辰。可以推论十日对殷商王族而言具有颇为关键的神秘作用,最足以体现出殷商王族本身的文化内在。目前已有很多学者们专文研究殷商十日信仰,对此问题下文有作补充探讨。在此必须先指出,日辰系统中同时含有两种成分:“十日”和“十二辰”。这两个不同的构成部分中,前者直接代表殷商王族的精神文化;至于十二辰,在参考、分析过各方面的资料后,笔者只能赞成郭沫若先生的说法,将之视为殷商文明从巴比伦吸收而来的元素。

据郭沫若考证,“古人之于十二辰,大抵均解释为黄道周天之十二分划。”[31]又言:“由上各项资料以推测,其事之显而易见者可得数端:一、十二辰乃固定于黄道周天之一环带,与天体脱离;二、后进者乃十二等分,每辰各三十度;三、十二辰以子、丑、寅、卯之顺序由东而西(即由右而左),与日月五星之运行相反,故古用岁星纪年时,有太阴太岁之虚说以为调刻。由此三事可知,中国古代之十二辰实无殊于西方之十二宫。”[32]

黄道系日月行星的运行路径,其中太阳在黄道上每年周巡一圈;是故,计算黄道分段的历法属于阳历。唯一客观的分法,是依太阳在黄道上的二分(春分、秋分)点,将黄道分成两段,相当于气候上的寒、热两个时段。这种“二分”概念在远古时期的中国原始社会就已有之。接着有四时概念(二分二至),以太阳在二分二至之处,将黄道分成四段,形成“四宫”,相当于气候上的四季分法:太阳位于冬至点,处黄道北宫中心,北宫时段相当于冬季;太阳在春分点,处黄道东宫中心,东宫时段相当于春季;太阳在夏至点,处黄道南宫中心,南宫时段相当于夏季;太阳在秋分点,处黄道西宫中心,西宫时段相当于秋季。黄道四宫各占圆心的90°度角。阳历的分年方法以四时、黄道四宫和地上四季为基础,因为是基于客观的自然规律,所以即使在互不相干的文明中,也可以各自形成同样的概念。[33]

然而由四宫和四季再向下细分的方法,就缺乏如此客观的依据了。在世界各地可见到不同的分法,例如将四宫各分成二段(比方东宫分成春分之前的45°度和春分之后的45°度等);或各分成三段(比方以夏至为中心的30°度和前30°、后30°共同构成南宫)。后一种分法亦即从古闪族直至全西方文明都采用的黄道十二宫,和中国的十二辰概念。此外又有分为六段者,中国的二十四节气阳历结构属之;有分成七段者,印度和中国的二十八宿(将四宫各分成七宿)系统属之,二十八宿系统同样由“分”或“至”四点为中心,但前后各有三个时段;或者又有分成十八段者,如中国在二十四节气之下又细分为七十二候的阳历结构。

在西方文明中,以十二宫概念为主流。而无论是欧洲、亚洲的文明,所有的黄道十二宫系统都源自古闪族文明。在古闪族文明中,黄道分成十二宫是基于对太岁的崇拜,太岁巡行黄道一周为期十二年,正好一年居一宫。

郭沫若先生认为,中国的十二辰概念也同样源自闪族文明的巴比伦,这阐明古代东、西亚之间早已出现彼此往来、互相影响的情况[34]。上文对马车来源的探讨,可作为郭沫若先生的旁证,也提供了东、西亚洲实际来往的线索。当时由加喜特王朝统治巴比伦,加喜特是源自哈萨克草原的驯马族群;殷商王族则是在他们的发祥地接触到加喜特人或其他周遭族群,并受到深远的影响,学会了驯马及制造马车的技术,当然,可能也一并吸收了加喜特从巴比伦带回草原的十二宫概念。

就时间脉络来看,加喜特进入美索不达米亚,约相当于传说中的成汤时代;Agum II在巴比伦建立王朝时,则约与雍己同时(根据甲骨文的顺序);Kadashman-Harbe I加喜特的王在位年代相当于盘庚时代;小辛、小乙时代,巴比伦正由另一位伟大的加喜特王Burna-Buriash II在位,两个朝代的时间恰巧可以彼此对应。可见,加喜特在相当于成汤的时代时,就已接触到十二宫系统。在仲丁之前,他们就因为统治巴比伦地区而受到当地文化影响,已完全接受、使用十二宫历法。加喜特统治巴比伦时,因对马匹的需求,与其发祥的草原地区保持密且来往,所以十二宫历法,经由加喜特的活动路线传回了哈萨克草原。透过驾马战车横跨亚洲草原,自西向东传播,殷商文明也得以学会这些源自巴比伦的文化元素。

殷商王族与白种人有若干关系,这乃无庸置疑。然而何以笔者专指加喜特族?其实,除了马车的相同性之外,还有另一种证据,显示殷商王族接受了加喜特族的影响,此即以十二辰计算时间的系统。

在世界历史中,“nomads”族群在各文明之间扮演着极关键的联络者角色。除了我们所观察到的两河流域往黄河流域的文化传播之外,应也有其它例子,可以显示从中国地域的文明成分往西亚传播,这些问题尚需要进一步研究。

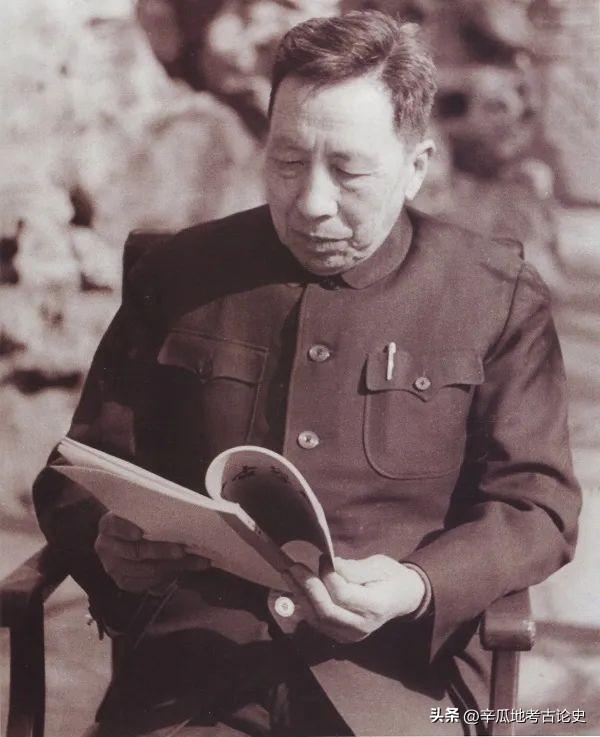

郭沫若先生提出了很多颇有道理的依据(图一一五),来证明十二辰源自巴比伦的看法。这个看法应该是正确的,只不过殷商文明在吸收十二辰的同时,并没有同时吸收古代闪族崇拜太岁的传统。另外,我们也不能完全排除中国境内的古代文明,能在不受巴比伦影响下,自行创造出类似十二辰的历法结构。因为将黄道分为十二段,并没有非藉助太岁不可的必然性。若从东南西北的四宫结构来看,太阳经过黄道各宫的时间差不多,都相当于月亮盈缺三次。所以在阴历的基础上套用阳历的周期,也恰好是黄道每宫分为三辰,一个周期分为十二辰。这种分法同样有明显的客观性,未必只有一个民族能自行发现。中国的十二辰、二十四季、七十二候,都是发展自同一个概念基础。这个概念在原初时或许受到一些外部因素的影响,但对中国农耕文明而说应该并不陌生,甚至可能和原有的历法概念共振,发展出后来种种更为细致的历法方式。

图一一五 郭沫若的巴比伦与殷商礼器对照图

总之,笔者认为十二辰的来源主要有两种因素:一、中国境内某些农耕文明已有相关的基础;二、居于巴比伦的加喜特民族,从两河流域吸收了十二宫概念并带回到其原乡,再经过马车传播的路线,从加喜特的原乡传播到殷人。前述两者间的马车的结构几近相同,可证明这些驾乘马车的族群彼此间有相当密切的交流关系。巴比伦的黄道十二宫系统经由加喜特人流传到亚洲草原,而被殷商王族吸收,这是完全有可能的。

只不过笔者认为,纯粹的外来因素往往不足以解释文化现象的产生,受到影响的文化本身必定先有相近观念,才能够有效地将外来事物重新转化成自己的文化内涵。因此笔者认为十二辰的产生,除了郭沫若考证出来的外来因素,尚有一些本土观念的因素。在中国境内新石器时代的历法里,早已厘清了黄道分段与周年、周月的关系,也完全有能力自行发展出类似十二宫的概念,只是或许没有那么完整而已[35]。因此,十二辰概念的产生,可能是出于外来十二宫概念与本土历法概念共振而成。

在这一共振中,殷商王族扮演着非常关键的联络者及促进者的作用,殷人在草原活动并进入中原,成为中原先民与中亚及巴比伦文明之间的桥梁。殷墟出土高加索人骨,也牵涉到殷人在草原的活动。

据上所述,笔者推论十日概念是殷商王族故有的系统,与其祖先崇拜有关。也许不是完全由他们所创造,但据目前所知的资料,在其他民族的观念中看不出有相关的十日概念存在。至于十二辰概念,应是殷商王族进入中国前后,经由马车传播路线从巴比伦汲取而来的概念。这两个概念的结合,遂建构了殷商文明的日辰系统。

郭沫若先生早已指出,从十日的角度来看,日辰相配只是将原本的十日系统加以扩展,以避免在计算日期时出现过度重复的状况[36]。然从十二辰的角度来看,日辰系统将计算年度的十二进制转用在日期的计算上,不过这种转用同样也有天文学上的象征意涵。十二辰代表黄道上的恒星结构,其运行方向与太阳相反,永远处于相对关联的位置。因此,日辰的天数能代表两种天道对行的结构。是故,日辰的神秘意义,实建基于对天体规律的深厚知识。

这种高明而具完整概念性的日辰结构,或许在殷商王族未入中国之前就已塑造完成;又或许殷商王族在中国境内和本地农耕民族融合后,才发展出以日辰周期计算、记录时间的方法。

说明:本文摘自郭静云:《夏商周:从神话到史实》(上海古籍出版社2013年)第六章第五节之七,第245-251页。欢迎个人转发,机构或媒体转载请与本公号联系。所有转载或引用,务请注明原出处。 若有出入,请以原书为准。

参考文献:

[1]有关“干支”早期的指称参见郭沫若,《释干支》,《郭沫若全集·考古篇·第一卷》,北京:科学出版社,2002年,页155-156。

[2]郭沫若,《释干支》,页192。

[3]王晖,《殷商十干氏族研究》,《中国史研究》,2003年第3期,页27-42。

[4]郭沫若,《释干支》,页168。

[5]文例来源:西周早中期不寿簋,《集成》器号4060,现藏于北京故宫博物院。另参中国社会科学院考古研究所编,《殷周金文集成释文》,香港:中文大学中国文化研究所,2001年。

[6]文例来源:昭王时期的作册 令簋,《集成》器号4300,现藏于法国吉梅博物馆。

[7]郭沫若,《释干支》,页169-189、196-219;《甲诂》,页3582-3599、1170-1172、2051-2052、2089-2995、2394-2395、2410-2411、2891-2893、2496-2500、1178-1180、2528-2530、3438-3442、3179-3181、1124-1129、528-539、2685-2688;郭静云,《由礼器纹饰、神话记载及文字论夏商双嘴龙神信仰》,页28。

[8]郭沫若,《释干支》,页191。

[9]郭沫若,《释干支》,页325-326。

[10]马承源,《关于商周贵族使用日干称谓问题的探讨》,《王国维学术研究论集(二)》,上海:华东师范大学出版社,1987年,页22。

[11]《集成》器号2039,藏处不明。

[12]《集成》器号2271,现藏于北京故宫博物院。

[13]《集成》器号5421-5422,现藏于洛阳出土日本神户白鹤美术馆、Fogg Art Museum, Cambridge, Massachusetts, USA.

[14]《集成》器号5999,现藏于日本神户白鹤美术馆。

[15]《集成》器号9454,现藏于Freer Gallery ofArt and Arthur M. Sackler Gallery, Washington, D.C.,USA.

[16]《集成》器号3734,现藏于Arthur M. SacklerCollection,USA.

[17]《集成》器号4327,藏处不明。

[18]《集成》器号4288-4291,现藏于北京故宫博物院、中国国家历史博物馆。

[19]《集成》器号4643,藏处不明。

[20]《集成》器号2588,藏处不明。

[21]《集成》器号11034,藏处不明。

[22]《集成》器号2235,现藏于武汉市文物商店。

[23]《集成》器号2811,现藏于河南省文物研究所。

[24]《集成》器号2215-2226,现藏于安徽省博物馆。

[25]《集成》器号3592-3599,现藏于安徽省博物馆。

[26]《集成》器号2732,现藏于南京大学。

[27]《集成》器号4145,现藏于台北故宫博物院。

[28]《集成》器号11330,现藏于衡阳市博物馆。

[29]《集成》器号4694-4695,现藏于南京博物院。此外,以“子”为名的器物很多,但因难以确定其字义。故暂不作讨论。

[30]《集成》器号3623,现藏于北京故宫博物院。

[31]郭沫若,《释干支》,页233。

[32]郭沫若,《释干支》,页241-242。

[33]古埃及在这方面较为特殊,因为当地的农业取决于尼罗河的周期,所以仅分为三季。但这是个例外情况,其余文明普遍皆采用二分或四时的分法。

[34]郭沫若,《释干支》,页242-284。

[35]单论中国境内,笔者认为良渚文明应是农业和天文计算最发达一支,不过此处暂且不论。

[36]郭沫若,《释干支》,页325-326。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0004