汉代有翼仙兽:从多样的形像到新创的典范

摘要:汉代画像石上,有翼仙兽和无翼仙兽的形象意义基本一致,带翅膀并不是仙兽必有的特征。尽管有翼无翼的造型没有明确的规律,但是能带翅膀的神兽往往是被挑选过的。除了少量的多种翼兽造型之外,有翼造型基本上限于本来就是先秦文化中地位等级最高的神兽:龙和虎。而且因为老虎属于保护天界西域的神兽,经过与老虎的接触死者才能升天,在汉墓画像上老虎带翼的资格比龙更高,汉代翼虎的构图数量远多于翼龙。而且在这方面老虎的资格比龙更高,汉代翼虎的构图数量远多于翼龙。并且从翼虎形象另外还衍生出来一个新的艺术主题:辟邪。天禄、辟邪的造型萌生于战国,经过几百年的演化,融合了翼龙、翼虎、翼狮等形象,并从汉代风靡至唐代。

关键词:汉代丧葬艺术、画像石、仙界、翼兽、虎神

【说明】本文作者为郭静云,台湾中正大学历史系教授;王鸿洋,中山大学人类学系博士生。原文刊载于《宗教学研究》2020年2期,若有引用,请以原文为准。

汉代画像石造型很多动物,因其都出现在墓和祠里面,均有神奇意义,故应理解为各种神兽。这些神兽中出现带翅膀且非鸟类的“翼兽”。翼兽原本不是中国本土的艺术母题,最早有极少量个案始见于殷末周初时代,但当时未形成传统[1]。直至战国时期,在长期与草原地带交流的背景下,翼兽主题开始多见于中国[2]。这时翼兽造型在其原创地西亚反而变得罕见[3],所以,可以说翼兽在汉文化中重新获得第二次生命。不过,汉代翼兽并非简单地模仿和照搬原来西亚流行的形象,而是将其作为创作的素材,是将外来形式与内在传统相结合的基础上自创新兴艺术的典范。所以翼兽在中国的出现,并非是简单的文化传播,而是见证和跨越一千余年的文化扩散、传播、接触、局部吸收、衍变、自行创造等变化的漫长历史过程。

在此过程中,战国秦汉是东亚文明的关键转折时期。战国晚期到两汉时期自身古老文化的危急状态,使得外来的因素较容易进来并被借用。其中,最大的事情当然是佛教传入并被接受而系统地改变中国文明。但是除了这一关键的转折之外,也有很多异域文化形象在先秦时就已传入,但当时并没有吸引人们大量借用而模仿。可是到了汉代,古老的形象与新吸收的形象常常混为一团。(包括佛教文化在几百年里与中国文化并存,虽然文化之间有来往和认识,但在几百年内并没有吸引中国人模仿其形象。)在此背景下翼兽形象才开始多见于汉文明的造型中。[4]

翼兽造型在汉代之前颇为罕见,两汉时期大量出现,魏晋南北朝至唐均常见。汉代翼兽,除了偶尔见于玉器、铜器、漆器之外,亦开始多见于汉代最普遍的艺术题材:画像石刻,且不仅在华北地区,山东、苏北、成都平原和南阳盆地都可见。

汉代画像石最早的翼兽造型出现在山东(如图一六:1)。因为翼兽艺术题材源自西北,系自草原传入,这就使人感觉到奇怪,为什么最早出现在山东画像石而不是陕北地区?[5]但若总体观察翼兽传入中国的历史,这个问题实际上不存在:翼兽作为外来的形象早已进入中国,早期可能接触很少,但是到了战国时期,各地艺术家都已知道有翼兽这种形象,西汉早期玉雕翼虎已经非常普遍,此乃毋庸置疑。所以问题不在于传入而在于接受,是否愿意自己做这种造型。从这个角度来思考,从开始做画像石椁和画像石墓以来,山东、南阳或其他地区,都有可能先开始做翼兽石刻,这只是由一些具体的人做出的决定,因而具有很大的偶然性。西汉中晚期主要是山东和南阳;东汉时期所有制造画象石的地方都开始刻翼兽,这说明翼兽形像在汉帝国里是全面被接受的。

汉代艺术接受造型翼兽的时候,在作为传播中介的草原地区,这种形象也变少。公元前第二世纪巴泽雷克文化没落,取而代之的匈奴艺术中翼兽造型并不多。是故,汉人塑造的翼兽形象,虽然有遥远的外来源头,实际上到了汉代,是在早已吸收的基础上发展出来的汉帝国艺术的组成部分。汉画出现的翼兽造型,均传承着战国时代两种构图:天界群兽(包括仙人羽猎和其他新兴主题),以及独立的高等级神兽形象(依然是翼龙和翼虎为主)。

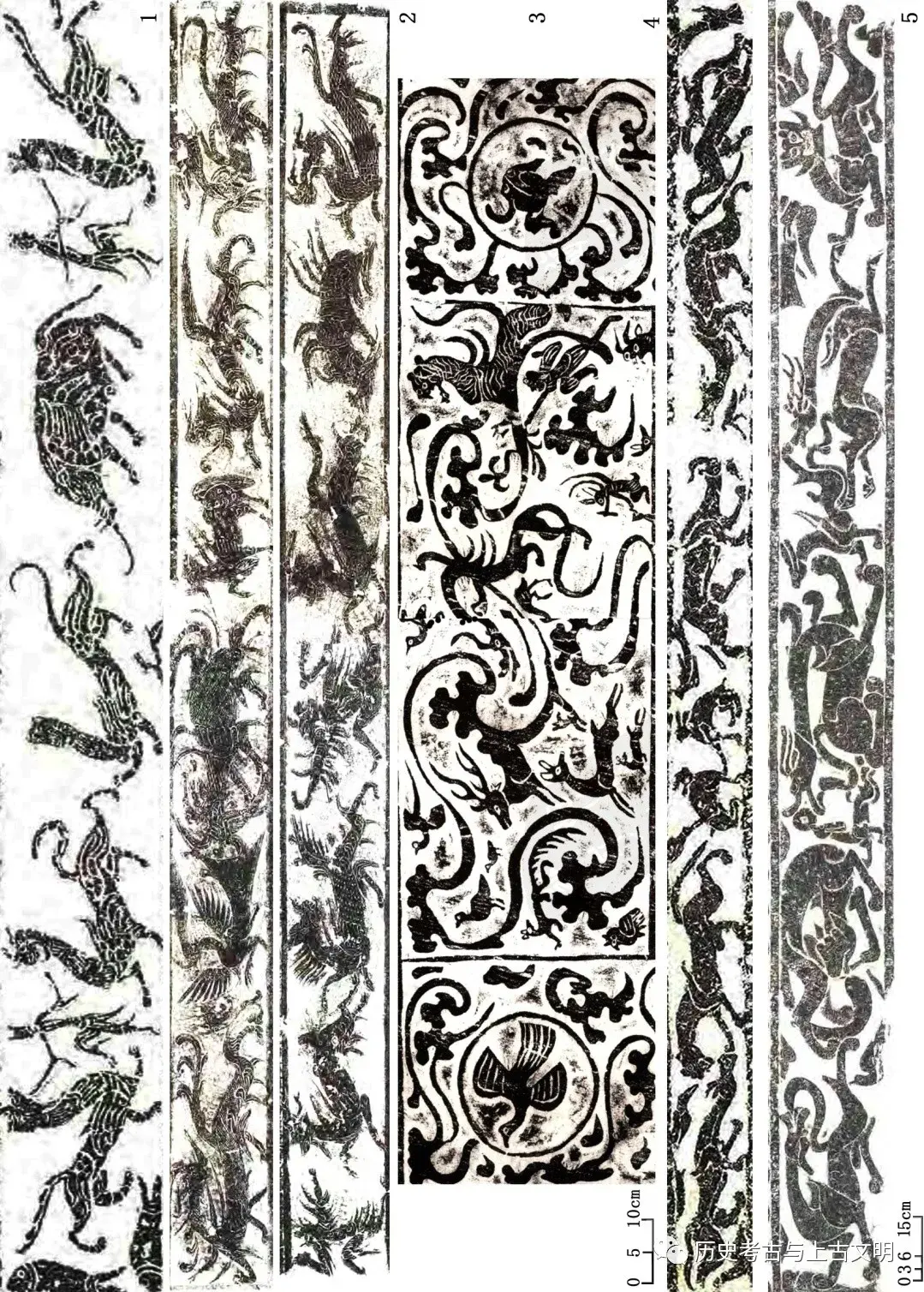

战国时期“天界群兽”构图基本上只限于天上羽猎主题。此主题在汉代也继续传承,但从东汉以来,新出现西王母群兽构图、羽人逗弄神兽构图,以及没有明确情节的天界诸兽构图。在这四种构图上的翼兽造型并不常见,并没有表现出一定要用加刻翅膀的方法来象征天界的规律性。只是有时候天界上的神兽会带翅膀,而且有时候会给所有的天兽加刻画翅膀,有时候则只给部分天兽加刻翅膀;有时候则全都不加刻翅膀。这表明当时并没有从内在信仰基础上延伸出来的外在典范形式,所以造型多样而不统一。

东汉画像石墓羽猎图经常刻在墓门楣上,尤其是在陕北、山东地区很流行。战国时期的狩猎图上,为强调这是天界上的羽猎,动物身上均有夔神纹,有时候也用翅膀替代之。汉时期已不再用夔纹,一般造型无翅膀的人、猎犬和各种禽兽,其中也会出现带翅膀的“翼兽”。

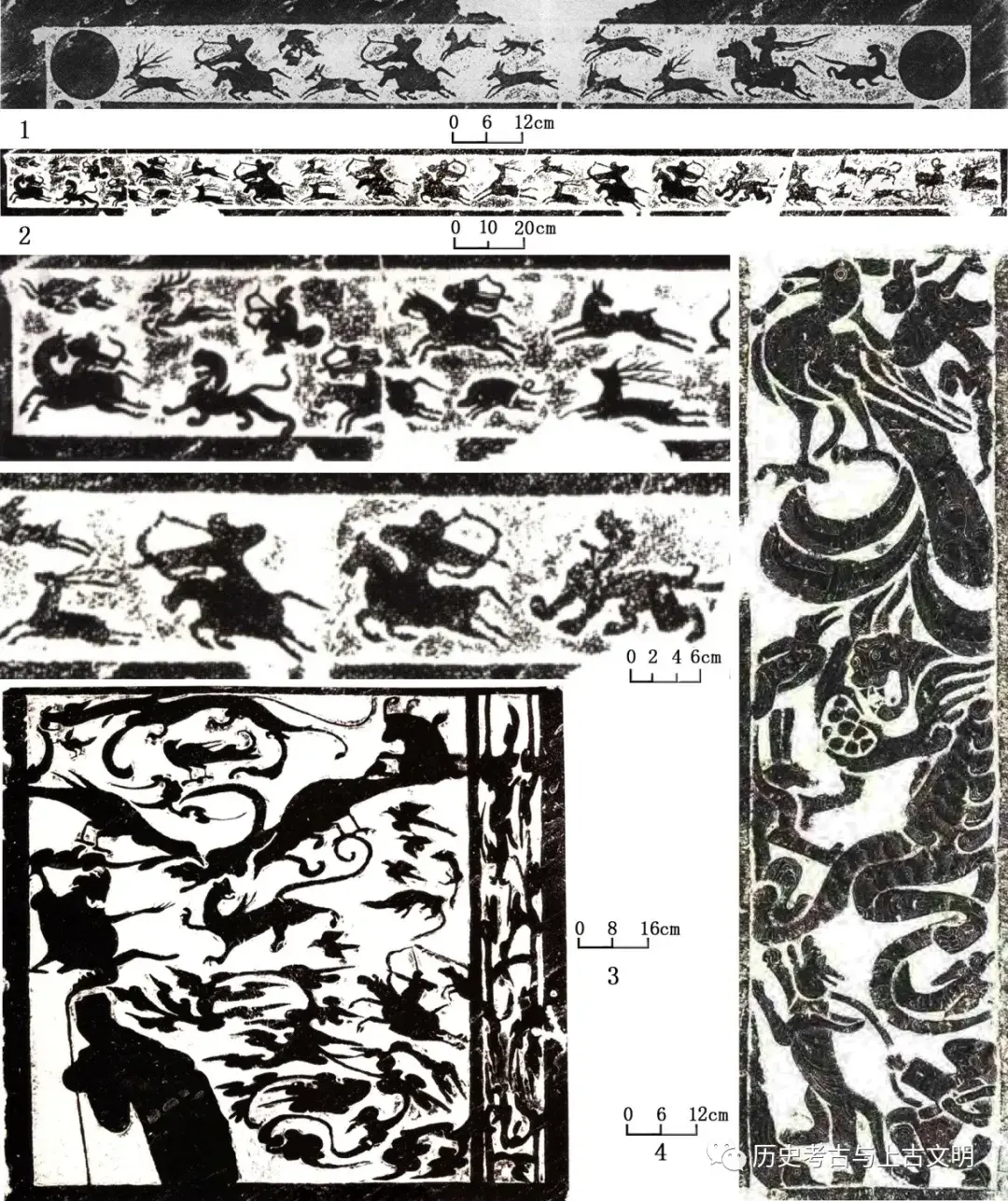

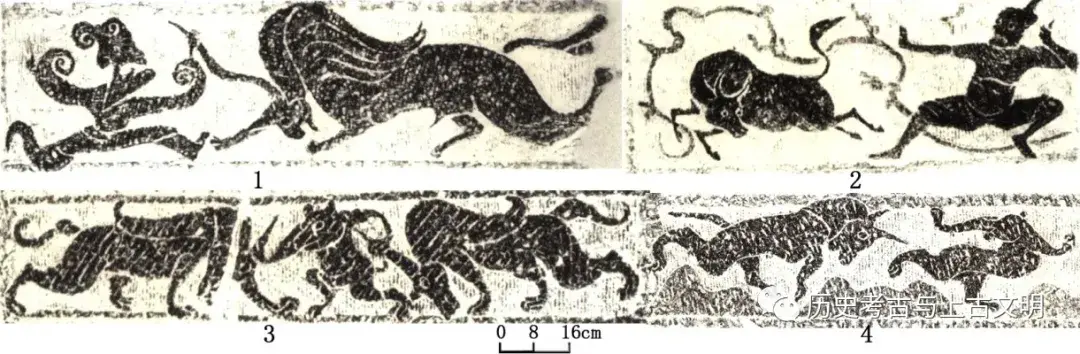

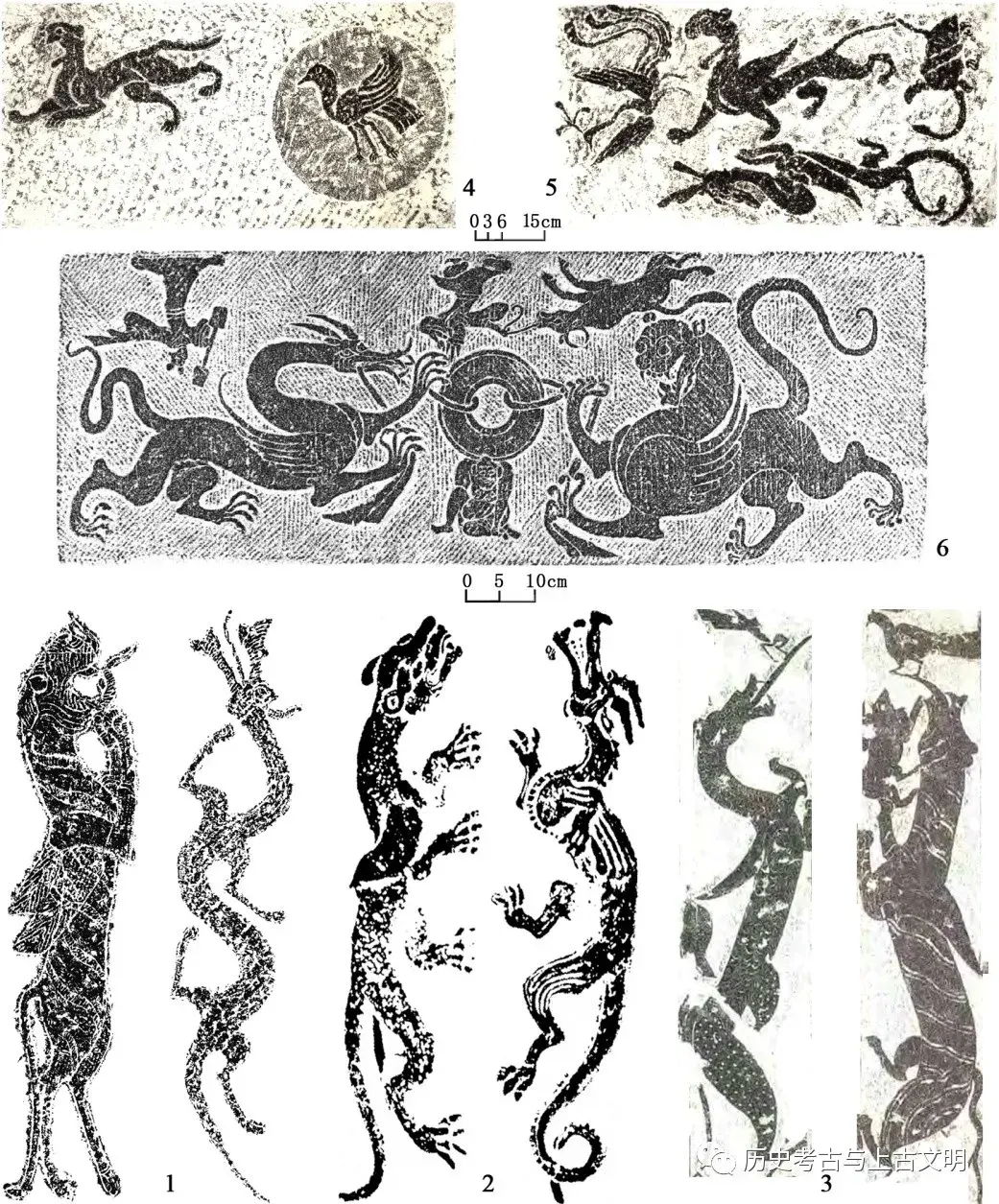

图一:1、陕西神木大保当东汉墓门楣猎图,横160厘米;2、陕西榆林绥德东汉墓门楣猎图,横261厘米;3、陕西榆林绥德东汉墓门右立柱画像石,横127厘米;4、山东临沂白庄出土东汉翼兽羽猎图画像石,横50厘米。

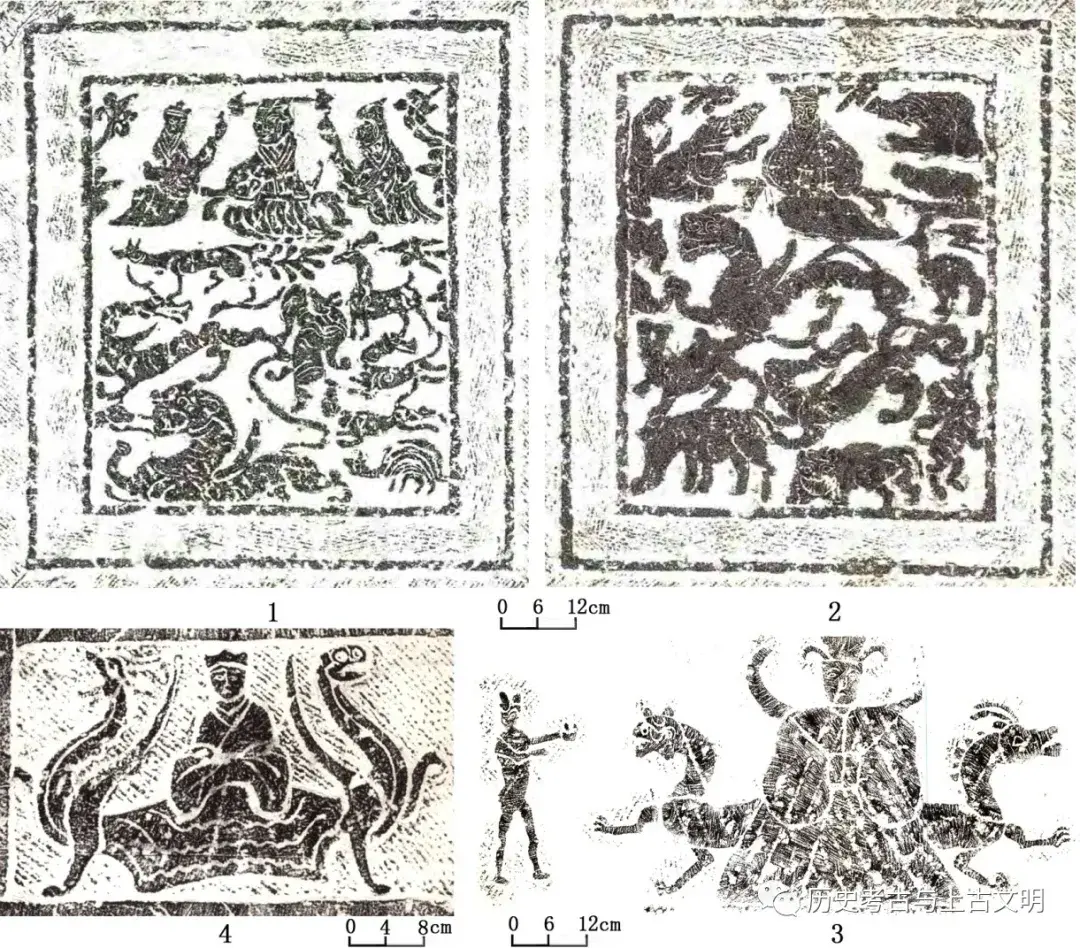

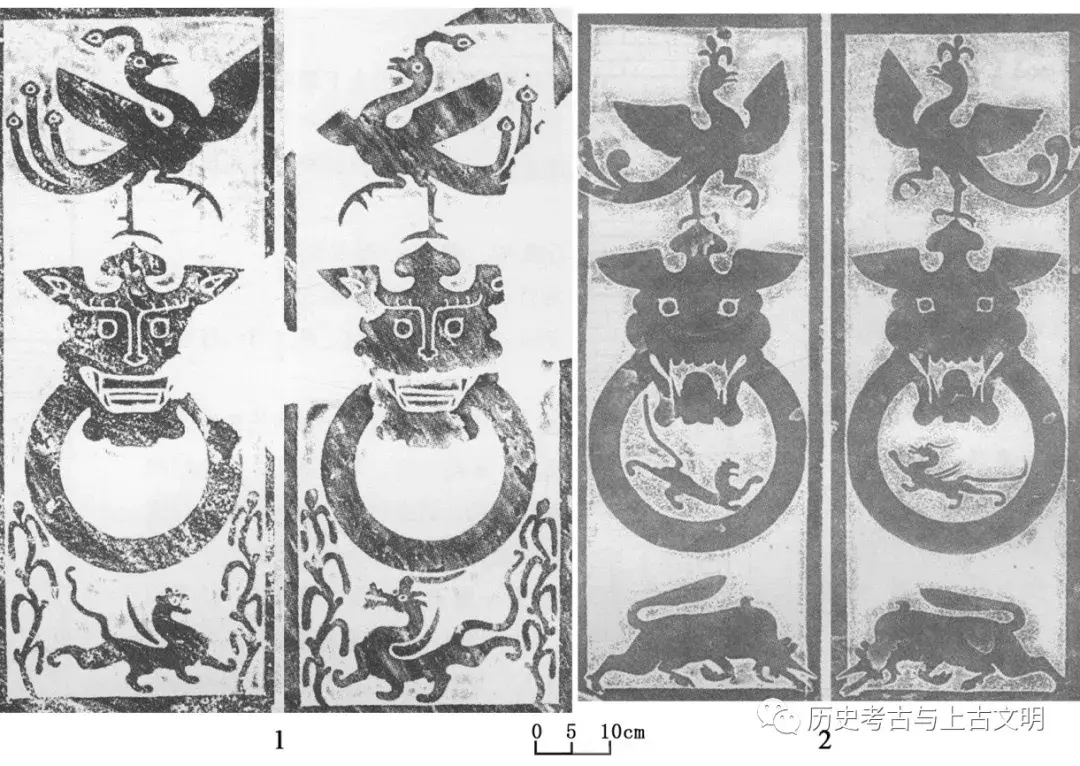

图二:1-2、山东邹城高庄乡金斗山村出土东汉中期祠画像石:1、石祠左壁仙界兽配西王母, 高104宽95厘米;2、石祠右壁仙界兽配东王公, 高104宽101厘米;3、四川合江张家沟东汉崖墓一号石棺,高45宽95厘米;4、四川南溪城郊长顺城出土东汉二号石棺(局部)。

山东临沂白庄羽东汉墓出土一件画像石,上部羽人逗弄凤,中间有一条大翼虎,手里捧物,头尾两端各有一只鸟。翼虎后腿压着翼兔,翼兔应该是翼虎的猎获,但下部有猎人牵着翼犬正在猎这只翼虎(图一:4)。在山东苍山县前姚村东汉画像石犬猎图上,人、犬皆无翼,而兽猎对象似独角翼马(麒麟);猎图之下有三条翼龙和两条翼虎在翻跟头,中间有一个像翼狮的怪兽,上下刻几只鸟以象征天界(图一一:6)[6]。

在汉代猎图中,虽然各种动物偶尔都会造型为翼兽,但其中翼虎的比例较高。如陕北绥德墓门的右立柱上在云层和众鸟中有造型骑士猎翼虎(图一:3)。附近出土的另一座墓的门楣猎图上,几位骑士猎公鹿、母鹿、野猪、公羊和两条老虎,左边和右边各有两位骑士向老虎发剑,其中左边的老虎为翼虎,右边的则无翅膀,在这一羽猎的情境内,有翼虎和无翼虎的地位和角色并无差异(图一:2)[7]。

东汉时期陕北的天界猎图已形成相对固定模式,均放在墓门的门楣,下面门扉一般有符合方位的四灵图或铺首(四灵中白虎和青龙造型偶尔会加翅膀)。门柱上部和门楣上刻的云气纹、仙草灵芝、日月都强调楣上造型天界。如陕北神木大保当M1东汉猎图,在两个门柱上刻画灵芝仙草纹,在门楣上两端刻画的日轮和月轮,以日像为东,以月像为西表达天道的方向。在这一图上,猎兽都自西向东奔跑,以象征从死向生之路。虽然图案上明确象征天界,但是动物和猎人都没有翅膀,包括月亮旁边的西灵老虎也不是翼虎(图一:1)[8]。这再次说明,此时翼兽形象的内在意义不强,只是雕刻家根据自己的爱好和墓主的要求来刻画,具有可用可不用的艺术选择意味。

东汉时期几乎所有的墓都有西王母造型,且经常在其旁配有祥禽瑞兽,尤其是在山东和西北地区这种构图最常见。一般情况下,除了鸟类之外,其他配西王母的动物大多不带翅膀,但也有一些造型出现翼兽。如山东邹城高庄乡金斗山村出土东汉中期祠画像石,造型祥禽瑞兽配西王母和东王公。群仙兽中,九尾狐、仙鹿、龟、象、熊、狗等无翅膀,但是虎、龙、鼠三种瑞兽有翅膀(图二:1、2)[9]。龙和虎属等级特高的神兽,所以在画象石上带翅膀的比例最高,翼鼠形象则很少出现。汉画上的鼠形象已经引起学界注意,可能用来象征支生肖、多子瑞兽等[10]。汉画虽然没有固定的翼兽形象,但用加翅膀的方法却强调动物的特殊性。所以,翼鼠造型或许表达其有特殊象征意义,只是例子太少而无法探知其意。

白庄羽出土的东汉翼兽猎图上造型翼虎、翼兔和翼狗。在西王母、东王公构图上也刻画同一群翼兽。西王母、东王公之间祥禽瑞兽构图分两层,上层有几个翼兔跳舞、弹琴、捣药,下层中有翼虎,左边翼兔骑凤,右边则有翼狗和人头鸾(图三:3)。在天界捣不死之药的兔子造型,一般没有翅膀(图四:4),但偶尔也会有(图四:5)。汉代每一石雕作坊应有自己习惯的造型模式,所以在白庄羽村墓不同的构图可见同样的翼兽形象,附近沂南县东汉墓也有翼兔造型(图四:5),但其他地区却少见。但这并不代表地方信仰或文化,而只是石雕作坊特色。如滕州后掌大村出土东汉晚期画像石墓,在西王母和东王公之间,在云层中祥禽瑞兽,包括翼马、翼兔、翼鹿、翼牛、翼猪、翼龙、鹤、凫以及各种难以辨识的翼兽,中间还有翼龙车和羲和、常羲日月神(图三:1)。

虽然上述几个翼兽很多的构图都在山东制造,但总体来说,山东地区配西王母的瑞兽带翅膀的造型很少,而山东之外更难看到。在西北地区,西王母、东王公是所有画像石墓普遍都有的典范化主题之一[11],配他们的兔、狐、鹿等瑞兽代均未见有翅膀。

图三:1、山东滕州官桥镇后掌大村出土东汉晚期西王母东王公祥禽瑞兽画像(局部);2、四川东汉彭山二号石棺左侧,高27宽210 厘米;3、山东临沂白庄羽出土东汉西王母东王公祥禽瑞兽画像,高51.5宽283厘米。

图四 南阳东汉时期画像石玉兔图:1、宛城区熊营出土(局部);2、宛城区出土(局部);3、卧龙区白滩出土;4、沂南县任家庄出土东汉画像石翼兔捣药羽人图(局部);;5、嘉祥满硐乡宋山出土东汉画像石兔捣药图(局部)。

四川地区造型多样,其中西王母独立造型在龙虎座上。关于西王母龙虎座构图,学界有诸多讨论,多引用《穆天子传》《淮南子》和《山海经》等文献中关于西王母的记载[12]。笔者以为,龙虎座形象的内在意义涉及到古代丧礼中“西死东生”的理念。[13]西王母的龙虎座常以两个翼兽组成(图二:4;三:2),但是也有西王母端坐于不带翅膀的龙虎上(图二:3),这说明,西王母的龙虎座也未必需要造型翅膀才能表达其意义。除了龙虎之外,西王母周围瑞兽一般没有翅膀。在这方面,彭山二号石棺的造型很独特,在西王母边上有很多瑞兽,其中九尾狐有小翅膀(图三:2)。[14]值得注意的是,并非所有地区都造型西王母坐在龙虎座上,山东、四川画象石常造型西王母坐在昆仑山,西北地区另建她坐在树上的鸟窝等等,所以当时的西王母主题同时存在很多典范构图。

南阳地区的画像石上,西王母、东王公图极少见,所以宛城区熊营出土的西王母、东王公和翼兔捣药图(图四:3),在南阳属于特例。南阳玉兔造型常见于星图上,虽然这无疑是天上的兔子,却也不带翅膀(图四:1、2)。

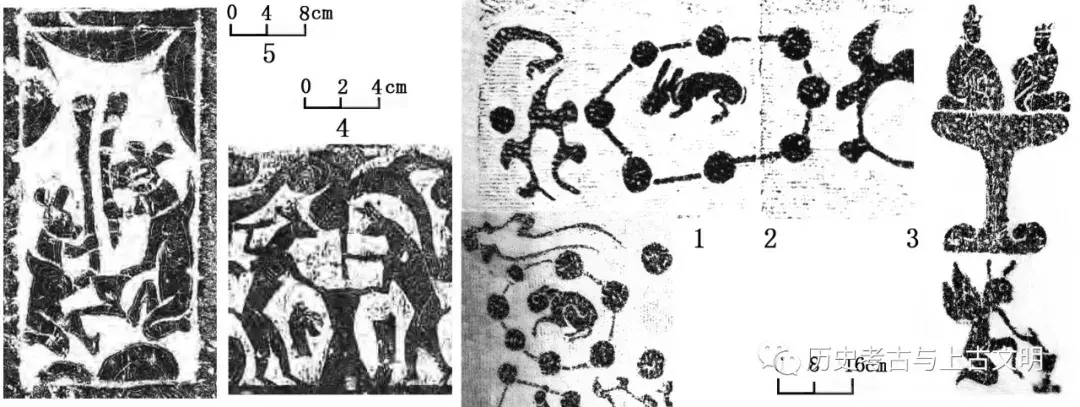

仙人逗弄禽兽的构图在汉画上很多,描绘云间仙人界,有些同时表现当时的杂技表演,且大部分隐藏有特殊的丧葬文化意义,如仙人逗弄虎或摩虎尾,老虎开口,旁边有桑树或鸟吃鱼图等,这些形象的含意并不是外来的,而是本土文化内在发展出来的意思[15]。但是汉代在本土古代精神文化基础上,还借用了原本来自异域的形象,其中就包括翼兽。仙人也经常带翼,所以常称为“羽人”(图五:2)[16],但是也有不带翼的仙人造型(图五:1、3),所以我们不用狭义的“羽人”,而使用泛义的“仙人”来定义这种构图。在这些构图上的翼兽,一般是翼龙、翼虎,东汉时期,翼龙、翼虎在各地汉画上颇为常见(图五:1、2),当然,在同样的构图上,也有不带翅膀的龙虎(图五:3-6)。

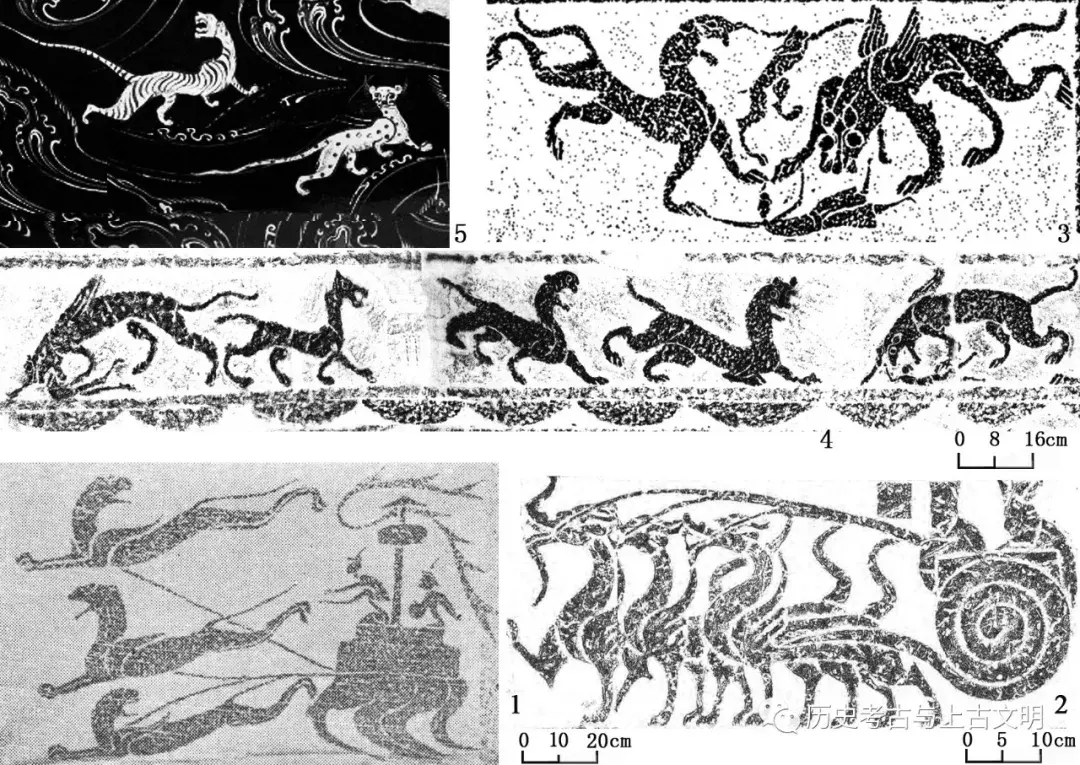

图五:1、南阳宛城区引凤装东汉画象石墓出土,高44宽300厘米;2、山东微山县微山岛乡东汉M6墓们楣(局部),高38厘米;3、南阳四区出土东汉墓画象石,高37宽200厘米;4-5、南阳宛城区车帐营东汉画象石墓出土:4、高44宽165;5、高40宽145厘米;6、南阳卧龙区莎冈店出土东汉画像石(局部)。

图六 东汉墓翼马、翼羊造型:1、山东日照营县东莞村出土(局部);2、山东临沂白庄羽出土,宽36厘米(局部);3、山东潍坊营南大店出土,高80宽37厘米;4、山东临沂工程机械厂出土东汉画像,高112厘米。

图七:1-2、南阳市区出土斗牛图:1、高39宽143厘米;2、高42宽102厘米;3、南阳卧龙区王寨墓熊斗牛图,高41.5宽162厘米;4、南阳邓县长冢店墓熊斗牛图,高40厘米(局部)。

图八:1、山东安丘董加庄东汉晚期墓后室西间西壁画像(局部);2、山东临沂北寨村墓前室隔梁东面(上)和西面(下)画像;3、陕西榆林米脂县出土东汉墓门楣,高48宽183厘米;4、山东苍山城前村墓门楣,高51宽246厘米;5、山东临沂白庄羽出土东汉翼兽猎图画像石,高51宽260厘米。

在仙人逗弄禽兽构图上,偶尔也有其他带翼的神兽。如山东南部东汉晚期墓羽人逗弄翼兽之间,还有翼象(图八:1;十:1)。仙人逗弄翼鹿也可见到少量例子(图九:12、13)。南阳画象石有熊或壮士斗牛的构图,一方面也表现仙人界,同时是带有远方趣味的杂技游戏,在这些构图上,牛有时候带翼(图七)。东汉画像石偶尔也会出现仙人驾翼马的造型,如山东临沂所出(图六:3、4)。绥德墓门楣上,云中有一只羊和两个骑鹿的羽人,周围有各种鸟和一对象征性带小翅膀的翼马,云纹和日月直接指出这是天空(图十:6);同一墓群另一个门楣构图一样,但两匹马无翼(图十:7);这说明,在这种构图中,马是否带翅膀并非必须的典范型式。

图九:1、南阳唐河县出土新莽天凤五年(公元18年)的冯君孺人画像石墓南阁室南壁图,宽214高66厘米;2、河南襄城茨沟汉画顺帝七年(公元132年)象石墓左前室门楣,宽162高35厘米;3、山东临沂白庄羽出土东汉翼兽猎图画像石,高51.5(局部);4、陕西榆林绥德县出土东汉墓门楣(局部);5、陕西榆林米脂县出土东汉墓门楣(局部);6-7、陕西榆林绥德延家岔东汉墓前室西壁画像(局部):6、左侧画像;7、右侧画像;8-9:陕西榆林米脂东汉墓门立柱画像(局部):8、左立柱;9、右立柱;10、南阳卧龙区麒麟岗东汉墓出土独角翼兽,高32宽94厘米;11、南阳卧龙区麒麟岗东汉墓出土翼鼠,高60宽47厘米;12、南阳宛城区十里铺出土,104高88宽;13、山东临沂白庄羽出土东汉羽人翼鹿(局部),宽43厘米。

图十:1、出自山东省临沂费县出土垛庄镇潘家

东汉石刻(局部);2、四川渠县蒲家湾墓无名阙石时刻;3、南阳市区出土东汉墓石刻,高37宽164厘米;4、四川新津崖墓石函,高55长62厘米;5、徐州出土东汉羽人翼马翼虎(局部);6-7、榆林绥德出土东汉画像石墓的墓门楣上羽人骑鹿图:6、高46宽193厘米;7、高44宽163厘米;8、伊朗马斯基德苏莱曼出土帕提亚时期的铜盘;9、叙拉古出土翼马铜币(公元前344-334);10、帕提亚米特里达梯第二世(Mithradates II, 121-91 BC)铜币,劲1.6厘米,2.71克。

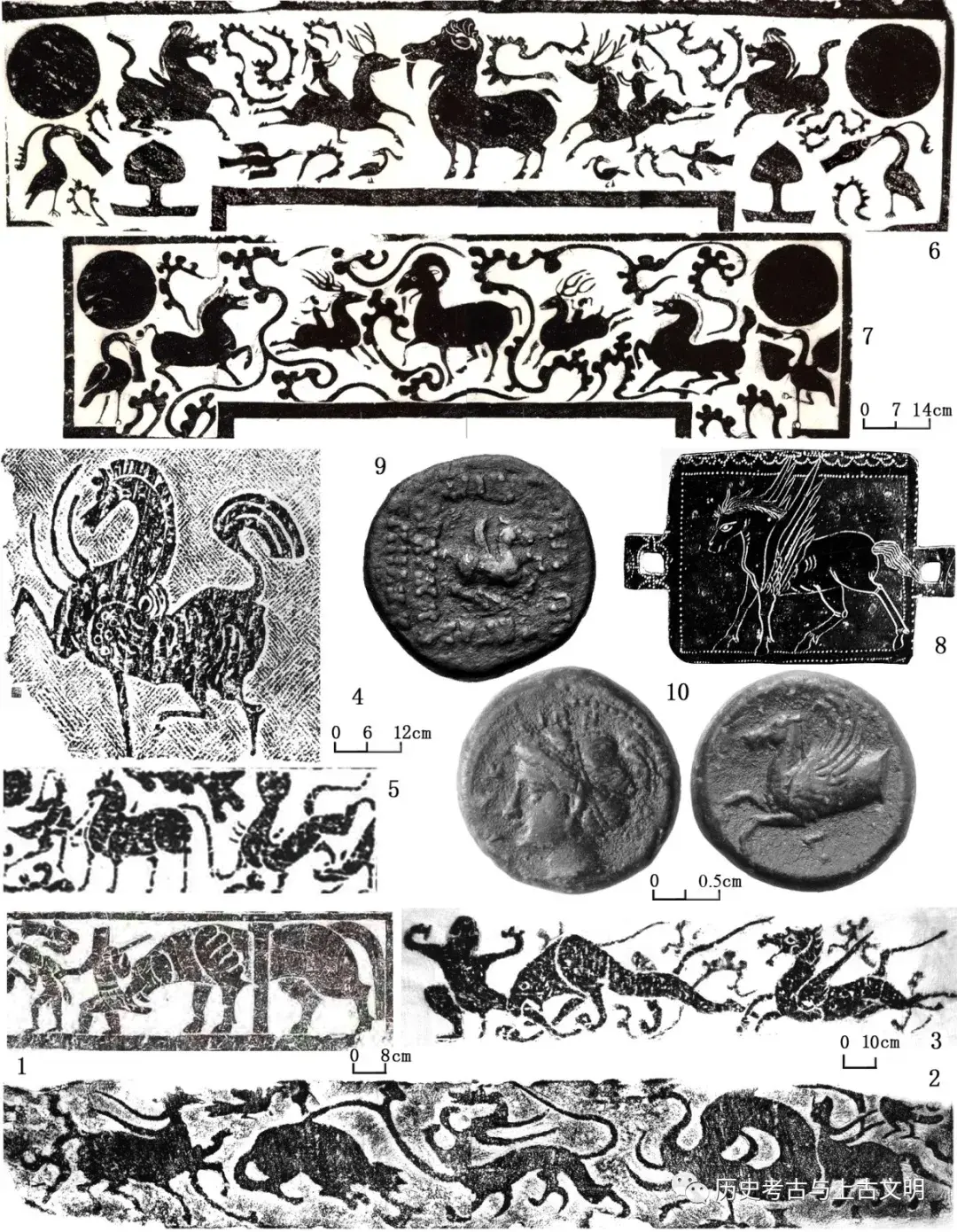

东汉时期各地画像墓均有造型祥禽瑞兽自由飞璇天界者。这些构图上的瑞兽一般没有翅膀(如南阳唐河县出土新莽时期冯君孺人画像石墓天界虎、龙、鹿、熊,牛、狐,都不带翅膀,图九:1)[17],另有很多构图仅龙、虎才带翼,其他瑞兽都不带翼(图九:2)[18]。山东地区东汉墓常有中间一对凤,左右翼虎翼龙的构图;临沂苍山成千村门楣瑞兽构图与此类似,但是中间有一对无翼的玉兔,左右为带翼的龙虎和鸟(图八:4)。临沂区石雕作坊有时候也造型翼兔,如白庄东汉墓在上述各种构图上都出现翼兔,一个门楣有造型翼龙、翼虎、翼兔,但熊无翼(图九:3),另一个门楣有造型两条翼龙、两条翼虎、两只翼兔和一只翼鹿(图八:5)[19]。不过,同样在白庄东汉墓,也有造型不带翼的兔子者,在一个石刻上兔子无翼,同时却有两个羊,其中一个为翼羊(图六:2)。

画像石翼羊造型极少,且均变形,如山东日照莒县东莞村所出(图六:1)。山东潍坊营南大店出土石刻下面有两个无翼公鹿,中间为翼虎,上面一个带翼的动物可能是翼羊,或者是翼母鹿(图六:3)。

画像石翼鹿造型也少,且无规律,如陕北米脂县东汉墓的门楣图,瑞兽在日月之间的云中奔跑,其中有翼龙、翼虎、翼兔,但九尾狐、羊和鹿都无翼,一个公鹿身体变为云,但却没有翅膀(图八:3);同时在墓门左右的立柱上,云气中的公羊无翼,而公鹿似乎有小翅膀(图九:8、9)。附近绥德县东汉墓画像石的风格一致,应是同一作坊雕刻,在前室西壁左右侧石板上,也造型云气中的公羊和公鹿,前者无翼,后者有翼(图九:6、7)。临沂北寨村墓室隔梁有两排翼兽造型,其中有翼虎、翼龙、翼鹿和麒麟(图八:2)。

翼马形象也少量出现在画像石上,如东汉南阳东汉墓造型没有翅膀的老虎咬鬼魅,而在旁边有翼马(图十:3);东汉徐州画像墓、四川崖墓的石函、石棺也偶尔可见翼马(图十:5、4)。但是翼马形象并无固定意义,所以在同一座墓、同一个构图造型的马,会或带翼或不带翼(图十:6、7)。在汉画翼兽中,可能只有翼马的形象才有与其同时代的中亚原型(图十:8-10)。

此外,东汉画像石零星出现的似乎为独角翼马的形象,与上述一般的翼马不同,这应该是麒麟瑞兽(图一一;八:2上排,从左第四兽)[20]。陕北画像石墓的门楣另有造型祥禽瑞兽在仙草间走,其中狐、兔、马都无翼,仙人、龙虎以及一种奇怪的独角兽都有翼(图九:4、5)[21]。形貌接近的独角怪兽也见于南阳麒麟岗(图九:10),也许这是另一种麒麟造型。南阳麒麟岗神兽石刻同时包含了无翼龙和两种麒麟翼兽(图一一:1;九:10)以及翼鼠(图九:11)。可见,造型带翼的神兽很少有规律性。

图一一 东汉麒麟图:1、南阳卧龙区麒麟岗东汉墓出土麒麟图,高59宽29厘米;2、南阳卧龙区王寨墓出土东汉,高40厘米(局部);3、南阳宛城区英庄东汉墓出土,高39长144厘米;4、四川泸州大驿坝出土七号石棺仙人麒麟图,高54宽62厘米;5、四川彭山江口乡双和崖墓一号石棺双阙构图,高76长210厘米;6、山东苍山县向城镇前姚村出土东汉狩猎祥禽瑞兽图画像石,横225厘米。

西汉画像石,除了少数翼虎造型之外,未见其他翼兽,而在东汉画像石出现各种翼兽,不过都没有规律性。大部分构图所有的四足兽没有带翅膀,但同时几乎所有的四足兽偶尔会带翅膀。

汉代翼兽造型并未完全传承战国时期的构图,如战国羽猎图上会造型翼兽,以强调这是天界羽猎,但西汉时期的羽猎图都未见有翼兽;东汉时期才重新开始选择性的加翼,以突出一、两种被视为比较重要的四足兽。

西汉时期画像石瑞兽造型,除了龙虎偶尔带翼之外,其它瑞兽都未见有翼;东汉时期则非常多样,鹿、马、羊、兔、鼠、象、牛、九尾狐、麒麟等,都偶尔会造型有翼,但并非普遍,数量不多,规律性不强。东汉画像石另有形成仙人逗弄瑞兽、瑞兽配西王母等新的构图,里面都会出现翼兽,也都无规律性。这是因为,对于汉代人而言,翼兽均不是明确的崇拜对象;可能只有两个高等级的神兽——翼龙和翼虎,在东汉时期经常做带翼的造型。

图一二 四川出土东汉时期龙虎璧图:1、合江出土张家沟崖墓石棺石刻;2、合江出土石室墓石刻;3、薪津出土三号石棺石刻。

图一三:1、西汉中晚期山东邹城卧虎山石椁墓M2南椁板的东西两端,高84厘米;2、东汉时期四川江北县龙溪乡石券墓;3、山东临沂白庄出土东汉墓翼龙翼虎图;4-5、西汉晚期南阳唐河针织厂出土;6、四川郫县东汉一号石棺天文图。

如前文所述,在汉代猎图中,虽然所有的四足兽都偶尔会被造型为翼兽,但带翅膀的特征却带有表达神兽等级的意味。因此,带翼神兽造型中,以等级最高的龙和虎数量最多,其它动物则很少带翼。

龙、虎、凤在商时代的信仰体系中,属于等级最高的神兽[22]。其中只有凤自身有翅膀,龙、虎不需要翅膀就能通天。这种源自先秦的观念其实一直存在。因此翼龙、翼虎形象在战国时期就已经形成,到了汉代漆器、金器、锦丝、玉器、石刻上都可见,以带翅膀的象征表达神兽的高等级。汉代画像石中出现的翼龙和翼虎有自身特点,并且两者经常并存。

自商代以来,成双的神龙为礼器纹饰的主要母题,成双天凤和成双老虎为由此母题衍生出来的构图。战国的曾侯乙墓里出土了最早的龙虎两个神兽组合成双的构图,意为天文图,表达星宫:东宫青龙与西宫白虎。不过,先秦时龙虎成双的构图仍然颇为罕见,自西汉起方始慢慢增加,其中亦有些带翅膀的;到了东汉的画像石墓里,成对的翼龙翼虎已成为必备的题材之一。龙虎相对的构图常见于墓门、墓柱,或从两端牵璧等多种构图(图十二;一三);另有组成西王母龙虎座等(图二:3、4;三:2)[23];在猎图、天界瑞兽构图上亦会出现翼龙翼虎(图一;三:1、3;五;八)。上述造型之外,还有仙人乘翼龙车、翼虎车的造型,如在南阳英庄画像石墓的前室盖顶石上有羽人驾着三只翼虎车[24];山东曹县的垛庄镇发现有羽人驾着三只翼龙车(图十五:1、2)。

不过,无翼的龙虎一样常见,有时候在龙虎相对的造型上只有其中一个才带翼(图一三:1;一四:2)。虽然东汉翼虎、翼龙的造型最为普遍,却并不意味着只有带翅膀的神兽才居于天;神兽不带翼也能游天界,其周围的仙草、云纹等共同象征天空,尤其是龙虎在画像石上均象征天界的东域和西域。所以,无论有无翅膀,均出现在同样的构图上,均不影响飞天的神能。由于虎和龙并不是因为有翅膀才能飞翔,所以翼龙翼虎只是象征性地刻画并无飞翔能力的小翅膀。

图一四 神木大保当两座墓的门扇:1、M20;2、M5。

图一五:1、南阳英庄画像石墓的前室盖顶石上有羽人驾着三只翼虎车;2、山东曹县的垛庄镇发现有羽人驾着三只翼龙车;3-4、南阳唐河针织厂出土西汉晚期画像石:3、墓正门(西)门楣正面的中石版石刻(局部);4、墓门门楣正面,高41厘米(局部);5、江苏扬州出土西汉漆器面罩。

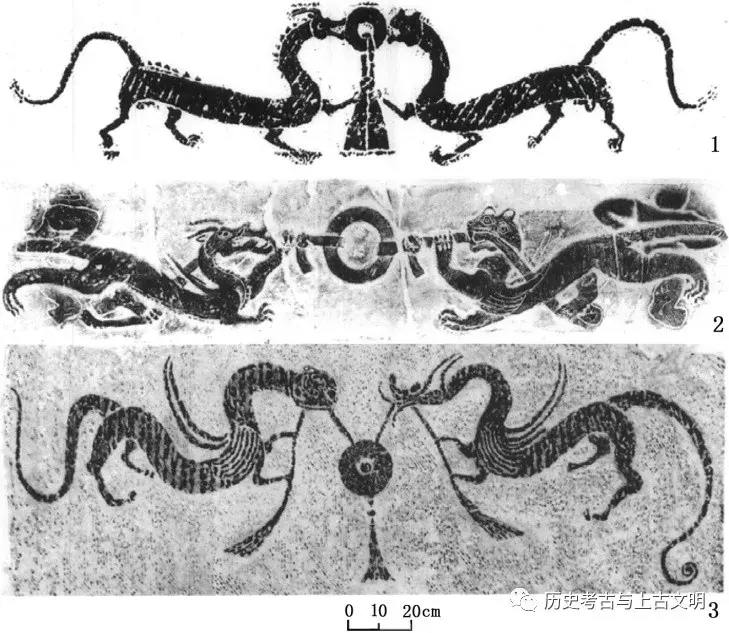

于翼虎在信仰中的含意,杨宽先生提出了一些文献依据。《太平御览》中引《风俗通》有载:“墓上树柏,路头石虎。《周礼》‘方相氏葬日入圹,驱魍象’,魍象好食亡者肝脑,人家不能常令方相立于墓侧以禁御之,而魍象畏虎与柏,故墓前立虎与柏。”这条记载说明墓地所以要陈列老虎是为了防止方良(魍魉)对墓主的侵犯。[25]但是我们需要注意的是,文献并不是特指翼虎,而是表达汉代丧葬文化中老虎的神能。汉代画像石上老虎往往是咬杀魍魉,禁止邪魔进入永宫。这时的虎食魍魉图往往象征着辟邪和驱鬼护门[26],有无翅膀并不影响造型的含意(图十五:3、4;十:3)。[27]

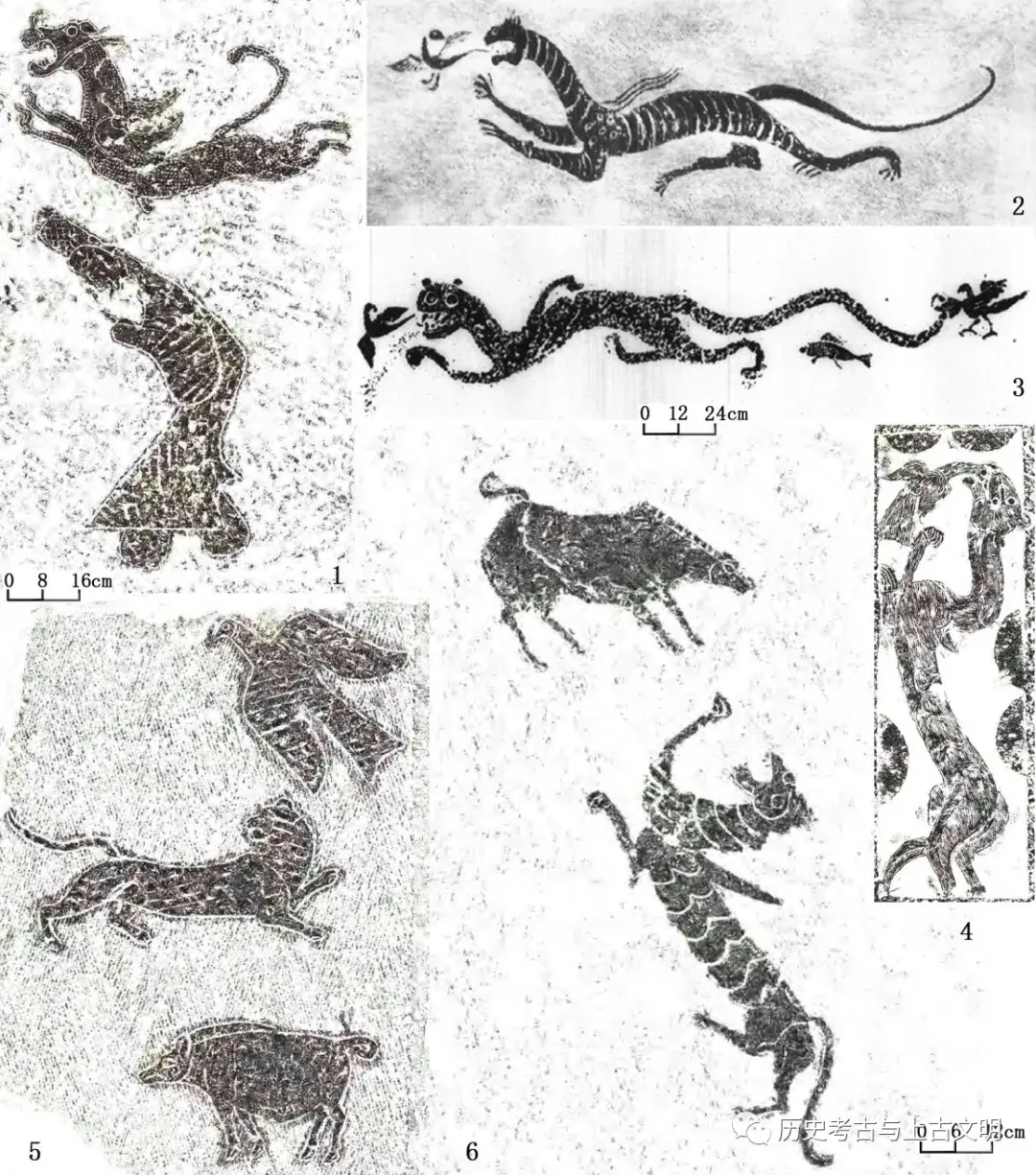

保护西方死地的老虎在汉代丧葬文化及信仰中,有多样的象征意义,因此在墓祠里造型老虎有独特意思,而产生各类构图。除了墓门楣食鬼魅的主图之外,带翼或无翼的虎在天上捕猎,狩猎的对象经常是鸟或猪(图一六:2-6)。山东邹城西汉晚期墓,有造型翼虎飞于臣吏头之上(图一六:1)。观察这些图像,我们均能发现,翼虎或无翼虎的神能是一致的,翼虎只是虎神的表现之一。

只有一种构图才使我们考虑,有翼或无翼两个形象开始被区分而并存的趋势,即虎驱食魍魉的构图。但这些图上,翼虎和无翼虎会一起出现,一起驱鬼食魅。笔者认为,这是将辟邪形象从老虎形象中区分出来,专门负责原本属于老虎的一项神能。汉代时,老虎依然是西域大王,西天的象征,在造型上或带翼或不带翼都可以;但辟邪被视为西门的保卫者,在造型上固定带翼,外貌与老虎略有不同(图十五:3─5)。

汉代艺术继承战国时期的翼兽主题,包括天界雨猎和翼龙翼虎造型;此外,还形成仙人逗弄仙兽、仙兽配西王母等构图,除了玉器、漆器、锦丝、铜器、金器之外,更多造型于汉墓画像石上。秦汉统一天下之后,以翼龙、翼虎为主的各种翼兽形象频繁出现在墓室中,象征着仙界,这也标志着汉代成功地构建了自己的文化。不过,汉代画像石上,有翼仙兽和无翼仙兽的形象意义基本一致,带翅膀并不是仙兽必有的特征。尽管有翼无翼的造型没有明确的规律,但是能带翅膀的神兽往往是被挑选过的。除了少量的多种翼兽造型之外,有翼造型基本上限于本来就是先秦文化中地位等级最高的神兽:龙和虎。

图一六:1、西汉平帝时期山东邹城郭里乡黄路屯村出土翼虎吏图(局部);2、东汉四川乐山九峰出土石棺虎,206x68厘米;3、东汉四川泸山一号石棺,223x80厘米;4、东汉山东临沂市独树头镇西张官庄出土(局部);5、东汉山东东平县新湖乡出土(局部);6、东汉山东肥城市北大留出土(局部)。

翼虎题材不仅出现在龙虎和群兽的构图里,画象石也常见单独造型翼虎的例子。关神龙、天凤和老虎是中国古老传统中最高级的神兽,三者崇拜都蕴含着死后世界、死者升天的理想。这三种神兽中,只有凤才有翅膀,原本无翅膀的龙和虎的造型,文强调其崇高神天地位,而作出带翼的形象。因此,在战国汉代墓葬中有牠们的造型是符合中国文化内在发展逻辑的。而且因为老虎属于保护天界西域的神兽,经过与老虎的接触死者才能升天;因此,在汉墓画像上老虎带翼的资格比龙更高,汉代翼虎的构图数量远多于翼龙。并且从翼虎形象另外还衍生出来一个新的艺术主题:辟邪。天禄、辟邪的造型萌生于战国,经过几百年的演化,融合了翼龙、翼虎、翼狮等形象,并从汉代风靡至唐代。

综观翼兽形象的源起和演变,可知其一开始用来形容巴比伦的崇拜对象,虽然从殷商以来有些远程文化交流,但是战国之前,并无意愿接受别人的文化形象。直至战国时期,很多新草原族群活动于华北列国,同时古信仰的内在意义淡化,所以亦有兴趣吸收外来的神奇形象。到了汉代,翼兽确实已成为中国艺术的主题之一,并经过逐渐内化,重新塑造了外、内为为一体的神兽形像。

主要参考文献 :

[1] 郭静云:《从历史“世界化”的过程思考中国翼兽的萌生》,《民族艺术》, 2020(03),第38-53页。

[2] 滕固:《六朝陵墓石迹述略》,长春:吉林人民出版社,2013年,第138页;李零:《入山与出塞》,北京:文物出版社,2004年;李零:《“国际动物”:中国艺术中的狮虎形象》,《浙江大学艺术与考古研究》第一辑,2014年,第28-85页;Barry Till. Some Observations on Stone Winged Chimeras at Ancient Chinese Tomb Sites. Artibus Asiae,vol.42, No.4(1980), pp.261-281。

[3] 郭静云、王鸿洋:《从西亚到东亚:翼兽形象之原义及本土》,《民族艺术》,2019年。

[4] 郭静云、王鸿洋:《探讨中国翼兽问题之要点》,《中国美术研究》,2019年。

[5] 王鸿洋:《汉画墓虎形图像研究》中山大学硕士学位论文,2016年。

[6] 焦德森编:《中国画像石全集‧3‧山东汉画像石》,北京:科学出版社,2001年,图二七、一一四,第9、38页。

[7] 汤池主编:《中国画像石全集‧5‧陕西、山西汉画像石》,济南:山东美术出版社、郑州:河南美术出版社,2000年,图一三七、一四八,第34、38页。

[8] 胡华强:《神木大保当——汉代城址与墓葬考古报告》,北京:科学出版社,2001年,第103页。

[9] 胡新立:《邹城汉画像石》,北京:文物出版社,2008年,第95-96页,图一一二、一一三。

[10] 宋超:《三台郪江崖墓“狗咬耗子”图像再解读》,《四川文物》,2008(6),第69-73页;唐长寿:《彭山画像崖墓墓门石刻画像试论》,《四川文物》,2008(4),第78-82页;牛天伟:《四川长宁“七个洞”崖墓画像考辨》,《考古》,2010(11),第92-93页;《论汉代民间的鼠信仰--兼谈“老鼠嫁女”的原型及其旨趣》,《宁夏师范大学学报》,2011(2),第60-65页。

[11] 王倩:《左东右西: 论汉画像石中的西王母方位模式》,《文化遗产》,2014(2),第1-9页。

[12] 刘志远,余德章,刘文杰编著:《四川汉代画象砖与汉代社会》,北京:文物出版社,1983年,第131页;高文编:《四川汉代画像砖》,上海:上海人民美术出版社,1987年,第95-99页;罗二虎:《汉代画像石棺》,成都:巴蜀书社,2002年,第170-174页;范小平:《四川画像砖艺术》,成都:巴蜀书社,2008年,第94-95页。

[13] 信仰和礼仪在商文明已可见,参见宋振豪:《夏商周社会生活史》,北京:中国社会科学出版社,1994年,第780页;郭靜云:《天神與天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,第338、347页。

[14] 高文,高成刚:《中国画像石棺艺术》,太原:山西人民出版社,1996年,第39页;高文编:《中国画像石全集‧7‧四川汉画像石》,济南:山东美术出版社、郑州:河南美术出版社,2000年,图一七五、一四九至一五一,第55、48页。

[15] 郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,上海:上海古籍出版社,2016年,第341─344、411─415、420─430、519─521页等。

[16] 杨建东:《山东微山县汉画像石墓的清理》,《考古》,1998(3),第16页;杨建东:《山东微山县西汉画像石墓》,《考古》,2000(10),第63页。

[17] 黄运甫、闪修山:《唐河汉郁平大尹冯君孺人画象石墓》,《考古学报》,1980(2),第160页。

[18] 贾峨、赵世网、河南省文化局文物工作队:《河南襄城茨沟汉画像石墓》,《考古学报》,1964(1),第116-124页。

[19] 焦德森编:《中国画像石全集‧3‧山东汉画像石》,图一零二、六、一零,第34、3、4页;焦德森编:《中国画像石全集‧2‧山东汉画像石》,北京:科学出版社,2001年,图二零二、二一七,第68、72页。

[20] 郭静云:《从历史“世界化”的过程思考中国翼兽的萌生》,《民族艺术》, 2020(03),第38-53页。

[21] 汤池主编:《中国画像石全集‧5‧陕西、山西汉画像石》,图六三、五七、五八、九八、九九、三四、五六、七四,第15、14、24、25、8、14、18页。

[22] 郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,第246─260页。

[23] 胡新立:《山东邹城市卧虎山汉画像石墓》,《考古》,1999(6),第44页;胡新立:《邹城汉画像石》,第8页;龚廷万、龚玉、戴嘉陵:《巴蜀汉代画像集》,北京:文物出版社,1998年,第286-289页;胡华强:《神木大保当——汉代城址与墓葬考古报告》,第96、54页;李林:《陕西绥德县延家岔二号画像石墓》,《考古》,1990(2),第178页。

[24] 陈长山、魏仁华:《河南南阳英庄汉汉画像石墓》,《中原文物》, 1983(3),第105页;焦德森编:《中国画像石全集‧3‧山东汉画像石》,图九一。

[25] 朱希祖:《天禄辟邪考》,《六朝陵墓调查报告》,第199─218页;王煜:《汉墓“虎食鬼魅”画像试探——兼探汉代墓前石雕虎形翼兽的起源》,《考古》,2012(12),第77;页杨宽:《墓前石兽的意义,中国古代陵寝制度史研究》,上海:上海人民出版社,2016年,第148─149页。

[26] 郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,第411─413页。

[27] 周到、李京华:《唐河针织厂汉画像石墓的发掘》,《文物》, 1973(6),第41页。

- 0000

- 0000

- 0002

- 0002

- 0000