李学勤:中国古代研究一百年

再过几年20世纪就要结束了。20世纪对于我们中国的整个历史来说,是一个风云变幻剧烈的世纪,在这个世纪里,不但我们所有的中国人都经历了各种各样的磨难,而且我们的中国传统文化也经过了许许多多的曲折。在我们即将跨入21世纪之际,怎样认识20世纪中学术的发展状况,如何回顾过去展望未来,这是许多人都非常关心的事情。可以毫不夸张地说,我们的学术界,特别是文科学术界,现在都非常迫切地需要对于20世纪学术发展所走过的道路进行回顾,对21世纪的学术发展前景进行展望。为此,我想从三个方面对中国古代研究一百年的状况进行一些简要的回顾,并对21世纪的古代研究前景作一些扼要的展望,以期能有益于学人。

一、古代观的变化:信古—疑古—释古

我们每一个人,不但要认识现在,还要认识过去,这其实是人类自身发展的需要。实际上,社会的每一个人,甚至包括文化不高,或没有文化的人,对古代都有一定的兴趣。许多人对评书、演义之类的戏都感兴趣即是说明。许多人对历史上的过去,对于各种事物的起源,特别是对像我们中国这样一个有悠久历史、有辉煌文明过去的国家的古代文化更感兴趣。而在现代这个时代大潮冲击了中国之后,如何认识古代这个问题,就成了中国社会上各方面的人都会接触到的一个问题。也就是说,中国本来有着悠久、辉煌的古文明,有着历史绵远的传统文化。中国人本来有着“天下周围都是海”这样固有的天下观。如《礼记》中就有“放之东海而皆准,放之南海而皆准,放之西海而皆准、放之北海而皆准”的记载,但从地理大发现以后,特别是16、17世纪西方人用他们的炮舰外交和军事力量打开中国的大门之后,西方势力开始向东方发展,东方人开始接触到了西方。中国人不得不面对一个与他们过去认识的世界完全不同的新世界。随后西学逐渐进入中国,对中国学术界、知识界产生了重大影响。使中国人对传统文化,特别是古代中国的认识形象发生了根本性的变迁,使中国人的价值观也发生了根本性的变化。中国传统文化中有一个很基本的特点就是,人们一直认为一切事物都是越古越好。特别是儒家传统观念中的这一特点最为突出。所以三代以上就是中国人认识的人类历史上的黄金时代。如宋代理学家们有句口头禅叫作“人心已是千补铸石,天下已是架漏过日。”意思就是说:人心已经坏了,这就好像一件衣服破了一样,今天打个补钉,明天打个补钉,但无论怎样也总不能达到完美的程度了。天下世界也不如过去了,这就好比一个屋子已经漏雨了,即使你今天往屋顶上放几块瓦,明天往屋顶上堆一些白灰,但总也不能让屋子不漏雨。而这又是为了说明,现在的社会已不如过去的社会了,人们能够取法的只是圣贤存在的那个三代时期的黄金盛世。由此可知,中国人对古代的认识问题,是一个牵扯到他对于整个人生、世界的看法的最根本的问题。对于古代的研究,对传统文化来说,并不是一个简单地对过去事实的背诵的问题。过去的事可以不知道,但对全体中国人来说,对古代的认识实际上是一个与中国人的人生观、世界观密切相关的问题,它是关系到中国人对于自身价值标准的基本准则的认同的大问题。

因此,在中国古代,经学就成了整个学问的核心。有人问经是从哪里来的,经就是从黄金时代传下来的书。中国这些观念是不是太古怪了,太落后了?不是的。因为从世界范围来看,在现代社会以前的社会,都有这种观念。西方中世纪的人们就认为古代的更好,甚至认为创世时的天堂中的伊甸园的极乐世界最好。即使文艺复兴后,他们也认为希腊、罗马人的哲学和理想是最好的。把这种观念颠倒过来是现代化的结果,是现代社会造成的结果,而不是古代流传一贯的思想。可是中国人到了这个世纪初,甚至这个世纪的前叶,还在读经书,只是到1840年的鸦片战争后,特别是到了19世纪晚期时,由于西学的兴起,时势的发展,才迫使极力维持科举的清朝政府不得不下令废科举,兴西学,成立京师大学堂,用新兴的学科取代读经。因为当时如不这样,我们的国家就不能自立,我们的人民就不足以和世界上的其他人打交道。在这种情形下,人们对古代的认识必然有所改变。因为这样做必须打破古代的偶像,如不打破古代的偶像,就不足以打破旧的网罗,不足以立新学,不足以使人们接受世界的新知识。因此在本世纪初,中国人对过去,对古代的认识,伴随着戊戌变法和康有为的著作的出现就必然地走向了解体和垮台。康有为的著作很多,其中有两部书在当时的知识界可谓起了震聋发聩的作用。一部是《新学伪经考》,一部是《孔子改制考》。他的学生梁启超就曾说过,读了这两部书如触雷电一般。这两部书宣称,过去人们对古代的认识主要是依靠经书而来的,而经书中的很大一部分内容,或者说经书中的主要内容并不是真正的孔子的学说,而是新莽时刘歆伪造出来的。王莽是靠篡位爬上皇帝宝座的,在正统观根深蒂固的中国人心目中是很臭的。因此把“经学”说成是王莽“新学”,就等于给经学戴上了一个大帽子而加以否定了。因此,这两部书的出现,是对传统的中国人的“古代观”的否定,是疑古思潮的真正开始出现。

疑古,就是对古代的怀疑,就是用一个新偶像去取代旧偶像。康有为用来取代旧偶像的学说依然披着孔教的外衣,只不过他只承认只有他讲的孔学才是真正的孔子之学。可事实上,他的这个观点只是为戊戌变法做准备,只能真正代表他自己。因此大家说,这不是孔圣人,而是“康圣人”。今天我们平心而论,从政治和思想史的角度来看,康有为的这些学说与谭嗣同的仁学一样,在当时都是进步的,起到了冲击网罗的作用。可康有为的所谓“圣学”并非他个人独创,而是得助于当时今文经学如日中天的时势。清朝人治学非常讲究门户,他们把汉朝的学问分成今文经学和古文经学两大块。清朝中叶时,学者们最喜欢讲郑玄、马融等这些古文经学的代表。而清末人们又开始提倡今文经学了,从龚自珍、魏源这些进步的思想家开始,到光绪时期,四川出了一位著名的今文经学大师廖平(字季平),他站在反对古文经学的门户之见的角度上,认为包括《周礼》、《左传》、《诗经》等许多古书在内的绝大多数古文经书都是刘歆伪造的。据廖季平和梁启超记载,康有为有一天晚上在广东某地会见廖季平,两人论学,廖将上述现点讲给康听,康勃然大怒,认为这简直是胡说八道,廖很不高兴地离去了。但不到半年之后,康有为不但全盘接受了廖的观点,而且比廖讲得更激进。在此不能仅从道德的角度考虑问题,因为廖的学说是从研究经学的角度出发的,但康有为则是从政治的角度出发,充分利用其中对自己有用的内容搞思想宣传活动,其目的完全不是学术目的。可从此之后,疑古之风越来越甚。特别是到“五四”运动后,这种风气在古代研究方面产生的影响也越来越大了。

疑古思潮被以胡适为代表的留洋归国后的洋学生接受后,就又向前推进了一大步。特别是胡适的大弟子顾颉刚先生在此基础上创立了古史辨派。提出了所谓的层累造成的古史观。他们认为中国古代有关伏羲、神农、炎帝、黄帝、尧、舜、禹、汤等的传说,时代出现的越晚,内容就越丰富,就如同编故事一样。顾先生是中国现代民俗学的开山鼻祖,他在研究孟姜女的故事,妙蜂山的崇拜等方面有很大的成就。他把民俗学的观点运用到古史研究上,认为中国古代的传说是越来越多,越造越多,越造越复杂,所以中国人对古代的看法是历代人不断地造伪的结果。如他有一个被传噪一时,并受到鲁迅先生批评的观点说大禹是条虫。夏禹过去一直被认为是华夏族的开山祖,是历代帝王师法的贤圣。他从文字的结构方面去考察禹的含意,认为禹本来有虫的意思,因此他推论出大禹本来只是一条被广泛传说的神通广大的虫。当然顾先生后来并不这样认为,他把他的观点进行了修改。平心而论,古史辨在当时起的作用是非常大的。其进步作用可概括为下述三点:

第一,进一步打破了“古代就是黄金时代”这一传统观点。众所周知,历史的发展虽然有许多曲折,但历史总是不断向前发展的。传统观念之所以认为古代是黄金时代,是因为有些人认为古代遗留下来的经书的内容是万古不变的教条,为了维护经书的尊严,就要坚持古代是黄金时代的观点。现在古史辨派指出古代有些东西并不是进步的,而且存在许多问题,这有助于冲破罗网,解放思想,促进学术的正常发展。

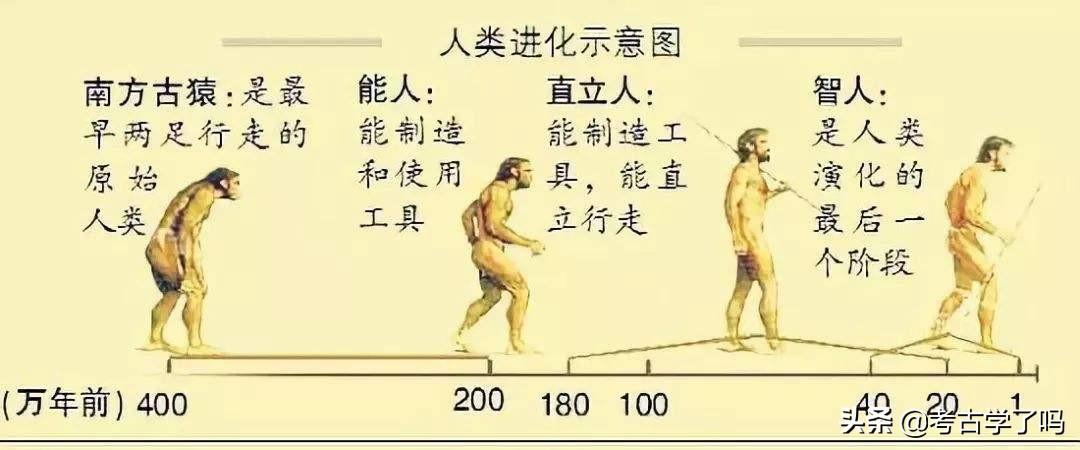

第二,古史辨派对许多古代文献,甚至是几乎所有的古代文献进行了重新审查,这和欧洲在文艺复兴后对以《圣经》为代表的所有文献进行审查一样,为繁荣文化事业奠定了重要的基础。比如,从基督教角度来讲,过去上帝造人说曾被认为是真理,可现在多数外国人已经不再讲创世纪学说了,而是相信进化论了。

第三,由于古史辨派及其所代表的疑古思潮对传统的古代观进行了一次大扫荡,从而为建立新的古代观开辟了道路。这也正是现代考古学之所以能在20年代疑古思潮最汹涌澎湃时进入中国,并为中国人所接受的根本原因。因为在传统观念中,中国人最痛恨“偷坟挖墓”。而考古的中心内容之一就是挖坟,因此在传统的中国刑法中,对挖坟的人都要处以最高刑罚。可由于疑古思潮对中国传统文化中的认识观和崇拜观进行了大扫荡,因此以“挖中国人的祖坟”为主要内容之一的现代考古学能传入中国。在这一点上,我们对疑古思潮的作用是要给予充分肯定的。

但我们同时也要看到疑古思潮所起的副作用。由于古史辨派在疑古时,往往“抓其一点,不及其余。”因此他们对古代的否定常常有些过头,对一些本来不应怀疑,不该否定的内容也加以怀疑和否定结果在辨伪上造成了不少,甚至说是很多冤假错案。而如果对古书和古代全部加以否定,那么古代就没有什么可讲的了。中国古代也就没有什么历史、学术了,中国也没有什么传统和文化了。如胡适就曾发表《东周以上无史论》一文,认为东周以上没有历史。他认为《史记》始于西周共和元年,即公元前841年。公元前841年前就没有什么可信的记录了。而《诗经》、《书经》、《周易》、《周礼》等都不可靠,《左传》中所讲的东西全是假的。这样一来,东周以上就没什么可讲的古史了。流风所及;有一位著名的史学家就写了一部名为《中华二千年史》的中国通史,把中华五千年的历史文化一下子砍了三千年。这在国际上也造成了重大影响,如现在在国外最权威的研究中国史的书,就是由英国剑桥大学的 Denis Twitchett and Michael Loewe Cambridge University Press 出版的《剑桥中国史》(《The Cambridge History of china》),而这套书的第一卷就是秦汉史(现有社科院历史所译本,中国社会科学出版社1992年出版,我作了序。)为何如此,《剑桥中国史》的总主编序对此曾有说明,他们提到,在筹划编著这部巨著时,本想从中国史的开端写起,可是中国的考古日新月异,把中国史前史以至公元前第一千纪的历史面貌几乎彻底改变了,而现在还没有能把崭新的考古材料与传统的文献记载融会贯通而成公认的成果,因而全书只好从有大量可靠文献依据的秦汉开始。中国照样被砍去了三千年的文明史。当然,现在一些外国汉学者的这种观点正在改变,他们已完成了一部《剑桥中国古代史》(按我们传统的说法就是《剑桥先秦史》)的初稿编写工作。

就在古史辨尚未结束的时期,著名的哲学家、哲学史家,清华大学的冯友兰先生,在他给《古史辨》的第五分册(主要讲诸子)所写的序中,提出了一个新观点。他认为中国人对古代的看法可分为:信古、疑古、释古三个发展阶段,这个观点符合辩证法,受到了多数人的信赖和接受,并得到流传。信古,就是说古书中怎么说我们都相信,没有什么可怀疑的。古书上说自从盘古开天地,三皇五帝到如今,康熙就这么讲,我们也就相信,自从盘古开天地后,就有三皇五帝。其中天皇有九头,即九个兄弟,一直统治了一万八千年,那么我们也相信这种说法。大家不要以为这样荒诞的说法是中国特有的怪论。其实像近东苏美尔的契形泥板文书中也有类似的记载。

信古的对立面就是疑古,即对古书上说的都怀疑,都不相信,或者说主要的不相信。显而易见,没有疑古也就没有信古,也就是说,只到有了疑古思潮之后,我们才知道中国历史上曾有一个相对的、传统的信古时期。但冯先生还认为,只有信古、疑古是不够的,还应对古作实事求是的研究,即对古要进行解释。如果你说古人说的不对,就要说明为啥不对,因此就需要释古,即对古要进行解释说明。冯先生的这种说法,应该说今天对我们来说还是有益的。由此我们可知:传统的古代观是信古,由于信古,使人们不易接受现代的思想观点;于是出现了疑古思潮,疑古有利于现代化的输入,可由于太过了,因此还要对古进行解释。只有对古进行科学、合理的解释,我们才能对古代有正确的认识,我们才能对中华文明的产生、形成、发展的这个过程有全面、深入的了解。可冯先生虽然提出了“释古”这个词,但并没有告诉我们应该如何释古,这是一个摆在我们面前的,需要我们作出努力的大问题。而现代考古学的成果为我们回答这个问题提供了方便条件。为我们完成从信古到疑古再到释古的古代观的变化的历程提供了可靠的保证。

二、现代考古学对古代及中华传统文化研究的影响和贡献

有些人认为中国自古以来就有研究古代器物和文字的风气,因此,考古学在中国就如同古代一样古老。这种看法其实并不正确,中国虽然西周时就有人收藏古器物,汉代时就有人研究青铜器,如西汉宣帝时,美阳县(即今陕西扶风县,治所在今法门寺镇)发现了一个鼎,大臣们类比汉武帝时因汾阴后土祠(今山西省夏县西阴村)出土了一个鼎,汉武帝高兴万分,以为祥瑞,大肆庆贺了一番后,又大加封赏了一批官员的事例,认为升官发财的机会到了,就立即献到了朝廷上,认为是祥瑞。汉宣帝请当时很有学识的京兆尹张敞观鼎。张敞研究读懂了鼎上的铭文,报告宣帝说这个鼎只不过是周朝的一个臣子做的一件纪念品,没有什么祥瑞可称。但这并不能说明考古学在中国西汉时已经出现了。因为现代考古学的基本概念是由田野考古发掘技术、层位学、类型学的三个理论和方法构成的,它有着自己的一套独特的科学工作方法。如果没有上述三个基本点,就不能称为现代考古学,而只能是考古学的前身。现代考古学是19世纪20年代,首先在丹麦的博物馆界产生的,距今还不到200年。当时丹麦的一些长期在博物馆内从事工作的学者,根据长期工作的经验,提出了一套考古学的理论和方法,为现代考古学奠定了基础。而这一套理论和方法,直到20世纪20年代,五四运动后,才传入中国。此前,虽曾有部分外国人在中国进行过考古发掘,但这并不能视为是中国的考古学,也不能以此作为现代考古学传入中国的标志。

在中国,真正由中国人搞的考古发掘,是1926年由清华学校讲师李济,在山西省西南部的夏县的西阴村主持的发掘。这也是现代考古学传入中国的标志。李济,字济之,湖北黄岗人,曾留学美国哈佛大学人类学系。回国后到1925年成立的清华研究院任讲师,同王国维、梁启超、赵元任、陈寅恪共同主持清华研究院。而清华国学院的成立是中国现代学术史上的一件大事。首先因为在国学院成立时王国维在《清华周刊》上发表了《最近二三十年中国新发现之学问》一文,指出历代学术史上新的潮流的产生常常是由于新发现引起的。如孔子壁中经的发现,使汉代出现了古文经学学派。汲冢竹书的发现,使学者们对《穆天子传》等古籍有了新认识。而王国维认为在当时的最近二三十年有四大发现。第一,1898—1899年甲骨文的发现,改变了人们对古代,特别是商代的看法,使东周以上无历史观不攻自破。第二,西域木简的发现、改变了人们对汉晋历史的根本认识。第三,敦煌文书的发现,改变了人们对经书和唐史的许多认识。第四,清代内阁大库三千多麻袋档案的被罗振玉的抢救,使人们对明清史研究的许多问题有了新的认识。上述四大发现使中国学术史有了很大的改观。此后,王国维又以这四大发现为例证,在其讲义《古史新证》中对疑古思潮进行了剖析,提出了新的认识古代的方法,即二重证据法。就是以地上之文献与地下之文物互相印证。这为现代考古学,或有中国特色的现代考古学的产生奠定了理论基础。其次,他为中国学术界培养了一批学术骨干。再次,他为由中国人主持的现代考古发掘的出现提供了可能和前提条件。

而现代考古学真正系统地在中国展开,是从1928年李济出任中央研究院历史语言研究所考古组主任后,主持对殷墟进行发掘开始的。李济早就想通过发掘殷墟来证明古文,到1937年抗日战争爆发,殷墟的发掘工作进行了15次之多,大量的甲骨文重见天日,与此同时,中国在其他地方也开始运用现代考古技术进行了考古发掘。但殷墟作为主要的考古工地,从1928年至今,七十余年间,他在中国考古学上不但做出了许多重大贡献,而且其重要地位几乎没有动摇。而这一切又使中国的考古学从产生之日起,就形成了自己的显明的特色,就是考古研究同认识古代,研究古代传统的历史文化密切结合。这与其他一些国家把考古研究与美术史研究、人类学的研究及社会科学的研究相结合的特点是极不相同。前几年有位德国学者写文章评中国考古学,他认为中国考古学的最大的缺点就是过分与历史学相结合,只有打破这一点才能吸收新东西。可我个人认为,从王国维提出二重证据法到现代考古学的建立所形成的考古学与历史学相结合的历史传统,正是中国考古学的特色。如果这一特色被抛弃了,我们就会受到重大损失。

从殷墟发掘的早期开始,中国考古学逐渐取得了一系列非常重大的成果,受到了世界各国的重视。特别是1938年在英国大英博物馆举办了一个以殷墟发掘的部分考古成果为主的国际中国艺术展后,中国的考古学更多地受到了学术界的重视,甚至直到今天,英国人还怀念这次展览。可是中国的考古学成果真正受到世界的重视和注意还是在我国建国以后,特别是在“文革”结束后,改革开放以来的近二十年时间内。我们的考古学研究取得了辉煌的成就,在世界上产生了巨大的影响。如1981年英国剑桥大学(Cambrigde University)为纪念国际考古学史学会主席,前剑桥大学考古系主任格林·丹尼尔(GreenDenell)退休和由他主编的考古学普及读物《古代的人与地》第100本,即由他写的最后一本《考古学简史》出版,在全英第二大书店即 Hailfie书店举行了盛大的仪式。我也出席了这一仪式,我发现丹尼尔这部代表作的封面就是中国的秦俑坑。而在本书的最后一章展望中,他说今后几十年考古学的希望在中国。我认为他的这个展望是客观而科学的。因为现在世界的其他地方也不断有新发现,可中国的新发现不仅在最近才开始层出不穷,而且每一个重大发现都会产生重大的影响,都将对世界学术界产生重大的影响,所以他说今后几十年考古学的希望在中国这是必然的。而且事实上,中国的考古学在产生的短短几十年内,就创造了辉煌的成就,就在很大程度上改变了国人、甚至国外汉学家对中国古代的看法。我们也深信,在信古→疑古→释古的历程中,考古学不但会对史前时期、先秦时期、秦汉时期的释古作出重大贡献,即使是对于汉唐以下的释古也会作出重大贡献。因此我们必须重视现代考古学传入中国后对中国古代及中华传统文化研究的影响和贡献。

三、理论在古代研究中的作用

要对古代进行科学的研究,仅仅有文献和考古还是不够的,还需要一定的理论。只要我们比较一下本世纪初出版的、权威性的谈古代的书和现代谈古代的书,我们就会发现,本世纪初的权威书连今天大学一年级学生写的有关古代的某些一般性的描述的文章的水平也赶不上,我们现在对古代的认识之所以会同本世纪初对古代的认识发生根本的不同,不但与广大史学工作者在深入研究大量文献,充分利用考古学成果方面做出了重大的努力分不开,而且与理论在古代研究中所起的重要作用也是分不开的。因此,我们有必要回顾一下20世纪我们在关于古代研究的理论方面有哪些贡献和发展。

只有把理论和材料结合起来,我们才能加深对古代的认识。古代人对理论的重要性的认识不够,直到西学输入之前,中国的学者们也不能自觉地、系统地把理论知识运用到他们的古代研究中。只是在20世纪初期,西学输入中国之后,中国才有人写一些诸如历史研究法之类的文章。而且这些文章主要是从日本把在日本最有影响的德国的兰克学派、法国的年鉴学派等的史学研究方法介绍到中国来。这对狭义的中国古代史,即汉以前的古代中国的研究的影响并不大。也就是说,当时包括梁启超所写的《中国历史研究法》,及与梁启超辩论的蔡尚思先生写的《中国历史研究法》等诸如此类在当时很有影响的书籍,大都也只是对外国的史学研究方法进行一番介绍。

可是马克思主义的传入在20世纪的中国学术史上,特别是在中国古代研究方面却产生了重大的影响。众所周知,马克思主义有三个来源、三个组成部分。而历史唯物主义理论是马克思主义的重要组成部分。因此自从马克思主义传入中国后,一些马克思主义学者就考虑如何把马克思主义理论运用到中国的现实和历史研究中去。而从现在我们看到的文献来看,最早把马克思主义理论运用到中国历史研究方面的是在国际共产主义运动中涌现出来的一位第三国际的学者马扎亚尔。1925年,当第一次国内革命战争开始后,马扎亚尔到北伐的根据地广州周围的农村进行了一系列社会调查,并以《中国农村经济研究》为名,发表了这个调查报告。这本书本来谈的都是非常现实的问题,但书中提出了中国社会自古以来是亚细亚的生产方式这一理论,因而对中国古代问题产生了重大的影响。亚细亚生产方式本来是马克思在其《政治经济学批判》一书中谈论人类社会的生产方式时首先提到的。按马扎亚尔的解释,亚细亚生产方式是指一个不变的、以农村经济为主的、停滞不前的社会,而完全不像欧洲那样是一种发展的社会。这本书的出版产生了重大的社会影响,首先是在苏联引发了一场关于中国古代社会的大论战,出版了以约金的《中国古代社会》为代表的一系列著作。直到1931年。列宁格勒举行的亚细亚生产方式讨论会从不同角度讨论了这个问题,老资格的苏联院士作了一次著名的报告,提出了一种新的理论后,这场大论战在苏联才宣告结束。

随着这场论战在苏联的结束,中国、日本学术界又展开了有关这一问题的大论战。其实中国在此之前已出现了有关这一问题讨论的萌芽。这个萌芽就是在20世纪20年代初,胡适与当时的一些被认为是国民党左派的人士就“井田制”问题展开了讨论。在讨论中,自然而然地就涉及到了有关中国古代生产方式的问题。而苏联有关中国古代社会的论战及1927年大革命失败后,在中国社会出现的中国向何处去?马克思主义是否适合中国?等有关中国社会性质的论战,则是在中国引起有关“亚细亚生产方式”为基础的中国社会史性质论战的直接原因。因为学术界、思想界要进行有关中国社会性质的论战,就必然要牵涉到中国历史,特别是有关中国社会史性质的问题,而郭老1929年写成、1930年在日本出版的《中国古代社会研究》一书,则是这场论战在中国正式大规模展开的标志。郭老在这部著作中指出,马克思主义关于社会发展形态的理论,从夏商周开始就完全适合中国的社会。因此,中国也要走人类社会发展的共同道路。当时思想界、学术界不同的人围绕这一问题,在上海神州国光社主办的《读书》杂志上,发表了各自不同的意见。直到1937年抗日战争爆发,这场论战才在中国告一段落。而这次论战中所涉及到的有关对中国古代的认识问题,即中国古代走的是—条特殊的社会发展道路呢还是同整个人类一样的共同道路,这一问题在运用马克思主义理论的学者们中间的讨论,还在持续不断地进行。在此过程中,建国后西北大学的第一任校长侯外庐先生起了非常重要的作用。1940—1941年,侯先生在当时的抗战后方重庆,得到了一个在苏联根据马克思的《政治经济学批判基础》手稿中的一部分——《前资本主义生产诸形态》(现译为《前资本主义生产的各种形式》)刚出版的书。他根据这本书对马克思主义理论进行了阐发,展开了新的论述,写成了《苏联历史学界诸争论问题解答》一书。此后他又写了一系列论文,汇集成了《中国古典史论》一书(建国后出版时改名为《中国古代社会史论》),于1943年出版。这部专著的出版产生了重大影响,这不但如他自己所说“继承了关于中国社会史论战的传统”,而且也开启了建国后我国学术界有关历史分期,特别是有关中国古代史分期的许多问题讨论的端绪。这是值得在中国学术史上大书特书的大事。

我认为关于亚细亚生产方式及古代历史分期问题的争论,在我们今天这个无论从国际,还是国内环境来看都与大革命时期不同的历史时代也有继续进行下去的必要,而且这也必将影响到我们对古代的历史文化的认识。因为汉以前的历史虽然有不少文献记载,但文献毕竟是残缺不全的。我们是不可能从文献中把这些历史完全读出来的,而是需要用一定的理论来统御这些文献资料,在理论的统御下我们才有可能对古代社会有更深入、全面的认识、了解。对此西方史学界也有同感。如今天还在美国哈佛大学担任人类学系主任的华裔学者张光直先生在他的名著——《商代文明》一书中就认为认识商代有五种途径,其中第一个途径就是理论。他主张研究古代文明最好有一种理论的训练和背景,没有理论也就无法真正认识古代。而且事实上,有关亚细亚生产方式问题的讨论20世纪60年代又在一些马克思主义者之间复活了。这首先是由匈牙利学者多盖(Tork)发表在法共杂志《思想》上的一篇文章引发的。接着一些学者在英国的《今日马克思主义》杂志上进行了系统讨论,而在这场讨论中,苏联的一位老院士瓦尔加起了非常重要的作用。他在他的一部政治经济学专著——《社会主义政治经济学诸问题》的最后一章,专门谈了亚细亚生产方式及古代史的问题。其中的许多观点都值得借鉴。直到目前为止,世界上还有许多人在讨论这个问题。

四、21世纪古代研究展望

前面我从三个方面对百年来古代研究的情况进行了简要的回顾。从回顾中我们看到,20世纪由于新的理论的介绍、输入及考古学的兴起,使学术思潮发生了重大变化,使我们对古代的认识发生了根本性的变化。那么我在此基础上也对21世纪的古代研究作一些展望。

第一,20世纪我们对古代的研究之所以会取得重大的成果,与现代考古学与历史学的交流和沟通所起的作用密不可分。而近年来这两个学科之间进行的沟通的情况却并不好,一方面考古学的成果不能被历史学界所接受,另一方面历史学的成果也不能被考古学界在研究、认识中利用。这既有教育体制的原因,也有思想认识方面的问题。我们中国现代考古的特点就是与历史学紧密结合,可现在一些学校的考古专业把中国通史作为共同课来学习,而历史专业也把考古通论课作为选修课来上。可考古学本来是高度技术性的科学,它的成果是以简报、发掘报告、测定报告等种形式体现出来的,并不是那么容易地就会被一个没有受过考古学专门训练的人所能吸收的。这样,学考古学的人认为搞历史的人说得都是外行话,而搞历史的人又认为搞考古的人连基本的文献都不知道。因此,我们一定要在教育体制和思想认识方面对这个问题有深刻的认识,否则在未来的一二十年内这方面不可能有很好的改进,是会出问题的。谈到思想认识问题,我认为在我们国家最奇怪的问题就是博物馆不能成为社会上的重要文化场所,参观的人很有限。而外国的很多博物馆,包括专门展览中国文物的博物馆,都有很多人去参观。甚至你可以看到放假后,许多家长把孩子领到博物馆,让孩子们对展览品及其标签一个一个地看。更令人感动地是有些小孩还夹着一个拍纸簿(writing pad)坐在文物前逐字抄写标签。而我们办个展览却很少有人去看,如前几年故宫保和殿西部廊房中搞了一个非常精彩的河北中山国的展览。刚好我的一位朋友,美国匹兹堡大学英语系主任和他的太太来华。我陪他们去参观这个展览,我仔细地给他们讲,他们兴趣盎然地一边听我讲,一边看。但待我们走出展厅时,发现整个展厅已经空空如也,令我感到很丢人。这说明,由于思想认识的问题,我们社会上的人对中华古文明缺乏兴趣,缺乏认识。而这就使得我们的古代研究更难普及了。

第二,我们一定要做一些必要的理论探讨。理论探讨并不是要大家引语录、讲教条,而是要求大家认识一个问题时一定要有广阔的文化背景,要提升到一定的理论高度去,如其不然是很难使问题得到深入的研究。这使我又不由地想起了我在清华读书时,我的老师,著名的逻辑学家和哲学家金岳霖先生经常讲的一句话。“老鹰的眼睛是非常锐利的,它在几十丈高的地方盘旋时,也可以看到地上鸡蛋大的小动物,并猛扑下来抓住小动物。从这—点来讲,人的眼睛远不如鹰的眼睛锐利。可人比鹰看到的东西要多的多。为何?因为人有理性认识,可以对视网膜接受的东西加以理性的认识。”我们研究古代既需要有鹰一样锐利的眼睛,去发现问题,抓住问题,更需要理性认识,把具体的问题上升到一定的理论高度去认识。比如从事考古学,如果缺乏高度的理性认识,你眼睛所能看到的东西就只有遗物、遗址、陶片之类的具体物质,你对发掘成果的整理也只能是给具体的器物都贴上标签而已。而由你所主持发掘的遗址或墓葬也很有可能被毁于一旦,使得别人也无法再工作。反之,如果有一定的认识高度,你就会从一个相当的高度出发去整理发掘物,你才能够认识到我们能看到什么,我们能解释什么,我们的发掘报告能做出哪些成果。由此可见,理论认识问题对于我们的研究工作是多么的重要。

第三,只要充分吸收、利用众多的邻近学科的成果,我们对古代的研究才有可能取得更加丰硕的成果。20世纪初王国维提倡的二重证据法,从学术史的角度来看,不仅在当时起了重大的作用,出了不朽的贡献,而且至今还有非常重要的意义。今天我们的许多重大成果的取得就是历史学与考古学互相印证的结果。事实上,我们现在能够、将来要想取得一些重大研究成果,不仅要继续坚持历史学与考古学的相互沟通,而且要尽量借鉴人类学、民族学、美术史等诸多邻近学科的研究成果和方法。比如一个文物的出现,如我们缺乏考古学的知识就不能说明它的科学价值,而没有美术史的知识也必然无法说明它的真正的价值。因为任何一件古代文化遗物都是真善美的统一体,它不但有真的价值,而且有善和美的价值。特别是一件艺术品它还有艺术创造价值,如看不到这一点,它的价值就至少少了一半。而在我们中国的考古学界,我个人大胆地说一句,很多人艺术方面的素养是很不够的。比如,许多人在描述一个器盖时,都只会说:它是圆形的,有桃形的钮、素面,有金色的线条和底圈。而这个盖是做什么用的,有何美术价值却只字不提。因为他不知道,而这样也就使这件器物的价值少了一大半。由此可见,我们要想取得一定的成果是多么需要借鉴和运用邻近学科的研究成果和方法的啊!

第四,要更加系统地使用比较的研究方法。前些年我写了一部名为《比较考古学》的小册子在香港出版(最近又要在广西出版),提出在考古学与古代研究中要注意较多的运用比较研究法。也许有人会说,考古学本来就是比较。确实考古学中要运用比较的方法,可是以开阔眼界为目的的,有意识地比较法,和一般的偶然的比较是大不相同的。如我们讲中国古代文明的产生、形成、发展的过程时,就应和世界上其他国家的文明发展进行比较。有人认为只有相互间有关系的文明才能互相对比,如此作为世界上少数独立起源和发展之一的中国文明,就难以和其他文明进行比较了。可事实并非如此。类似现代人们还一直争论不休的,中国铁器是怎么起源的?中国的铁器出现的究竟比外国是早还是晚?比外国好还是差?这样的问题是完全可以比较的。为此你就有必要了解全世界的铁器发展史。因此,我们不仅要懂中国的考古学,而且有必要了解外国的考古和历史、文化。如没有这样充分的准备和广阔的视野,你就不可能对中国本身发展的各方面作出明确的、适当的价值判断。就会把本来外国已经有的东西,说成是中国最早出现;本来是中国居第一的东西,还言必称希腊、罗马。通过比较,我们可以从外国人那儿借鉴到许多依靠我们中国的历史和考古知识无法解释的问题。比如说“丝绸之路”,是周秦汉唐时期中国与外国交往的一条路线,如果我们只研究中国境内的一段,而不研究中国境外的另一段,就缺乏对丝绸之路的全面认识。就对中国古代的认识问题而言,不仅对中国有益,而且对整个人类有益。因为人类都是有过去的,人类的每一秒钟、每一分钟也是会变成过去的。我们对人类的过去的发展规律缺乏认识,就很难把握住今天、明天。而要对人类的过去有较全面的认识,就有必要研究中国的古代。换句话说,如果我们缺乏对中国古代的研究,就是缺乏对人类过去的全面认识。反之亦然。

第五,将来的古代研究一定要走多学科结合的道路。这里所说的多学科结合并非狭义地与人类学、美术史研究相结合的问题,而是文理工科的结合,是自然科学和人文社会科学相结合的道路。现代科学技术的发展为我们的研究工作提供了许多新的手段、可能性和领域,因此我们所讲的结合,并非仅指运用新仪器和新手段,而是要将两者作为学科更加紧密地结合起来。况且客观世界本来是个整体,作为认识主体的人类通过对客观世界的认识而产生的知识也是一个整体,而并非七零八碎的片断。只是由于我们每个人的工作不同,认识对象不同,所以我们才会划分出种种学科来。而作为认识整体的人类的知识被划分的越细,就越需要加强交流、融合,越需要开辟新的园地。其实历史上的大学者们多数都是全才。如中国的朱子(熹),对他那个时代的学问就可谓无所不知,大家只要读一读他的《朱文公大全》、《朱子语类》等著作,就会发现他的著作中几乎对什么都有所接触,不但有有关理学的论述,而且还涉及到了地质学、天文学等学科的知识。再比如外国的牛顿、培根都不是只懂某一学科的知识,而是具备多方面知识和能力的人才。当然,在学科越分越细的现代,那种全能式的人才很难有。但如不能把不同的学科综合起来,就不能再有所发展。而且你要开辟新领域,就必须在学科的夹缝中进取。如只在一个领域活动,岂不成了一个只在一个茶杯中转圈子的井底之蛙了吗?但假如在两个茶杯之间活动,青蛙不就可以从井中跳出来了吗?因此,我们只有在不同学科的夹缝中进取,才能有新的发展。而现代控制论的创立,就是这方面的一个显著的例证。因此,在21世纪的古代研究中,我们必须走多学科相结合的道路。也惟其如此,我们才能取得更多的成果。而我们的夏商周断代工程就是按照这样一种思路搞的。我相信,如果我们在对古代的研究中能实现多学科的结合,能合作攻关,那我们就一定会有更新的创造,取得更丰硕的成果!

来源:《人文杂志》

- 0000

- 0000

- 0005

- 0000

- 0000