秦岭:从考古学角度谈古代中国的区域形成

作为一个经济人类学家,施坚雅(Skinner )提出的关于传统中国的区系理论,以及他所倡导的以宏观区域为单位的研究方法,对中国古代社会的研究者们产生了深远的影响。

然而,由历来注重时空序列的考古学者们看来,这一学说却并不新鲜。在中国史前考古的研究中,最基础的工作就是区系类型的建立,经过数十年的积累,石器时代和青铜时代的文化结构体系(当然这里指的是考古学意义上的文化)已勾勒得相当的具体和细致;而历史时期的考古学,也往往以大的地理单元为研究单位,继而通过单位间的比较来讨论古代中国政治、经济、文化方面的差异和共性(这颇似大传统与小传统的比较研究)。由于上述原因,所以无论是在区域研究的方法层面,还是在古代中国区系划分的结论方面,施坚雅的工作都未能在考古学界引起多少关注。

但是,我们却不得不承认,施坚雅的理论与研究为汉学界提出了一个根本性的问题:什么才是研究中国古代社会的合适的地理单位?这个问题对注重编年和政治事件的传统史学而言,尤其具有现实意义。可惜的是,这样的问题本来早该由中国的考古学者们提出:而更令人遗憾的是,深具区域研究传统的考古学界至今仍未就施坚雅的区系学说作出多大的回应。

因此,本文试图从考古学的角度,对同样的研究题目作一个粗略的考察。施坚雅的区系理论与考古学的区系理论有何异同;对考古学而言是否有可借鉴之处;考古学最终又能为古代中国的区域性研究做些什么?希望本文能抛砖引玉,带来相关的深入研究。

施坚雅的理论提出以后,已有众多研究者或褒或贬对其作出了评价。而从考古学角度来讲,至少有正反两方面值得一谈。一个是他的理论缺陷如何由考古学证据加以检验并且弥补;另一个是其区域市场研究的优势又如何为考古学所吸收。限于篇幅,本文仅就前者略作论述。

由目前的研究情况看,施坚雅仅仅注重市场之核心功能的区域理论已受到了众多方面的质疑。他以清帝国为例所得出的理论体系与中国深远的历史背景产生了强烈的反差。要真正全面梳理中国空间格局的变化过程,并且探讨区域形成中的动力和决定性因素,考古学无疑具有相当的学术基础。一方面,切合“长时段”研究方法的考古学在考察空间变化过程上具有先天的优势,和文献史学相比,考古学虽不善于掌握事件,却在把握历史的渐变上有着开阔的视野;另一方面,要研究中国空间格局的形成,不可避免地要追溯到史前时期(包括极早的旧石器时代),而这一时段的研究只能由考古学来完成;再一方面,考古学研究已经在区系类型学说上沉浸多日,在此基础上对区域理论作出经验性的归纳和检验,已有充分的学术条件。

下面,就让我们试用考古学现有的成果来简单回溯一下中国的区域空间的变化过程,看看究竟是哪些原因在区域形成中发生了关键作用。

早在旧石器时代,中国的石器工业已呈现出显著的南北差异。尤其到旧石器晚期,以细石器为传统的北方体系与以砾石石器为主的南方体系已各自独立发展到了鼎盛之势。以华北地区为例,甚至能清楚地看到晋南锥型石核技术和冀西北泥河湾盆地楔型石核技术之间的区域性差异。环境因素无疑是旧石器时期区域差异的根本性原因,生态环境的不同决定了不同的生计方式,以狩猎为主的北方经济和以采集为主的南方经济在使用的工具上表现出了与之相符的差异性。

到了新石器时期,情况变得略微复杂。而同时区系类型学说的建立已基本完成了对这时期中国境内的区系划分。具体考察各区所表现出的文化面貌的特点,我们就能发现考古学的区域划分主要依据了两方面的指标:一方面是根据不同的器物群组合和器物形态的差异,包括陶器、石器、骨角器等等物质遗存;另一方面则是注重不同生活习俗在文化遗存上的反映,其中做得最多最好的是墓地和葬俗方面差异性的比较,现在也愈加重视聚落形态和聚落关系方面的比较研究。这两项标准背后实际正反映了形成区域差异的两方面因素。重要的当然仍是环境原因,自然环境的阻隔使同一自然地理单元内的人相对有了更多交流,同样的自然环境又决定了他们选择同样的原料,日用品的类型也十分相近——这些文化现象都能在物质遗存上有所表现;同时由共同的葬俗制度方面——如墓主头向的一致性、随葬品种类和摆放位置的一致性等——也能看到,此时同一区域内的人群已因由原始信仰产生了彼此认同,这种认同也清楚地反映在了空间格局的分布上。因此,这一阶段的区域形成有生态和原始信仰两方面的决定性因素,仍以前者为重。

到了新石器末期,即龙山时代前后,长江中游(石家河)、下游(良渚),晋南(陶寺),山东(山东龙山)等区域分别突现地域性的显著特色和发达的文化面貌,中原地区在周围文化的扩张之势下相对萎缩;然而很快,中原龙山文化开始发展并向四周推进,到龙山文化后半阶段,周围一度兴盛的各史前文化都不约而同地渐趋衰落,在很多地区,甚至出现了文化中断的现象。这一时期,可以说是中国空间格局上出现的第一个巨变时期。也正是在这一时期,中国形成了古史传说中的华夏、苗蛮、东夷三大集团。在新石器文化区系的基础上,这一阶段空间格局的变化由内外因共同促成。内因是以古族为单位的一种区域内部的整合作用,古族建立在血缘基础上,亦包含共同信仰这一精神层面上的彼此认同;外因则以冲突、征战频繁为表现,它推动了区域间的相互碰撞和融合,张光直先生称其为“文化互动圈”,“互动”这一提法比较合适。这之后的夏商时期情况仍然与之十分相似。以古族为单位的地域性扩张与地域间的冲突仍是形成这一阶段空间格局的主导因素。比如商时期的诸方国,大多带有浓厚的宗教气息和族属性质,方国的分封很大程度上只是中原商王朝对周围各区域文化(古族文化)的冠名和认定,还谈不上真正意义的统一和统治。

直到关中地区的姬姜文化兴起并东进后,又一个新阶段才真正出现。由周王朝初年分封起,政治因素开始逐渐对区域形成产生重要的影响。由考古学文化的考察来看,文化面貌上也能反映出这一情况。周初分封的不同形式对不同区域的格局、结构有着不同的影响。比如北京附近的燕国故都琉璃河遗址,据史料记载为周王赐召公的封国,由遗址出土的遗物上,我们可以清楚地分辨出分别属于周人、商人和土著先民所使用的物质文化特征,这就充分印证了周人迁来此地建立封国同时迁殷移民至此的历史记载。政治手段对区域的划分进行了人为的干预,同时也促成了区域内人口结构的变化,既而带来文化的变迁和人们认同意识(包括空间认同意识)的转变。

周以后,政治因素在区域划分上的影响日趋重要。秦灭六国后,秦始皇的“封禅”之举又借宗教手段对中国这一区域空间作了进一步界定,这之后“中国”作为一个人文空间概念,在这一空间内主体(人)的意识中根深蒂固。

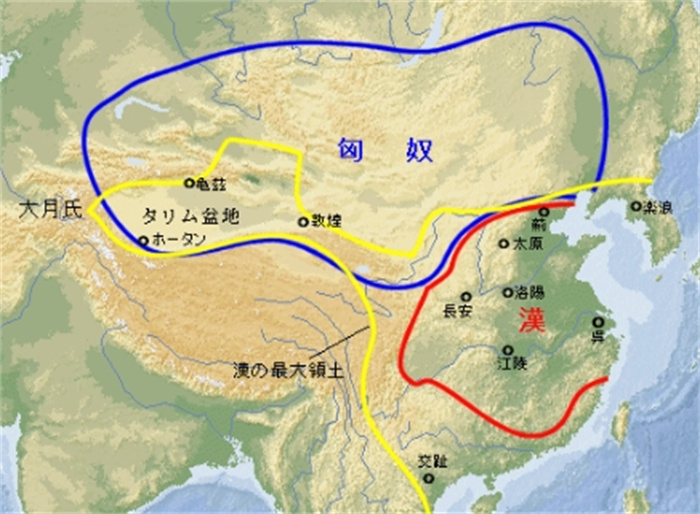

西汉时的政区沿革进一步加深了政治区域的概念。汉初时中央下尚有“郡—县”、“王国—支郡—县”、“侯国(邑)”这样三种类型的区域支系;到了景帝平七国之乱后,侯国的疆域大大缩小,“邑”缩为相当于县的空间概念,真正形成了“中央—郡—县(邑)”这样单线树状的区域体系。我们可以由此线索看到周秦两汉时期,政治因素在区系格局上所扮演的重要角色。这一政区体系在之后的几千年中一直被不断得修整、巩固,延续至今。

汉之后的中国,空间变化过程是以主副两种因素为线索,主线当然仍是政治因素影响下的政区划分,副线则是北方民族几次南侵对区系格局造成的不同程度上的打破和重组。历史时期的若干次变化,研究者多有论及,这里便不再赘述。

值得一提的是,在历史时期政区划分的大体系之下,考古学角度的观察可以发现另一些有趣的现象,那就是政治、文化、经济中心的分离及一些功能性小区域的形成。如以佛教石窟为中心的带有政治宗教双重功能的小区域的形成,以及由云冈到龙门的区域转移;又如景德镇这样典型以手工业为主要经济模式、以窑址密集网状分布为表现的功能性小区域在南方各地的崛起与发展——无一不是值得具体分析、研究区域形成动力的好材料。鉴于笔者能力有限,这里不能一一展开详谈。

可以肯定的是,汉代之后的中国空间格局一直是以政区划分为最底层的基础,几次北方民族进入中原的短期统治一定程度上对区域划分和区域内人群间的认同与融合产生了不同程度的影响,但政区体系这一基础随着王朝的更替并未发生根本性的变化;另外在历史发展过程中,一些功能性区域自然形成,这其中单一手工业中心和宗教中心(常常是表现为政教合一)的小区域表现得尤为突出。

综上所言,我们可以看到中国空间格局形成的历史过程中主导因素发生的转变:

简略地讲,我们可以说中国的空间格局经历了由生态环境因素到原始宗教因素再到政治因素的变化过程,政区体系形成之后,建立在区域基础上的地方文化传统的影响也愈来愈重。从这一发展过程来看,施坚雅所说的市场区域理论在中国历史上到底有多大程度的实际表现,仍是值得商榷的。

限于篇幅,本文就简述至此。从考古学的角度进行考察,这里仅对前段(史前和三代)着墨较多;后段历史时期的情况还需和文献史学相互印证互为补充。此文只是提出问题并就这一问题做初步的讨论,对中国区域形成过程及其内在动力的深入研究有待于更细致更全面的分析。

总之,真正的历史必然是一个时间和空间共同变化的过程。注重对空间区域形成演变过程的把握,一直都是考古学的研究传统;丰富的物质材料和长期的学术积累亦是考古学的优势所在。正如本文开始所说,考古学方法在古代中国的区域研究上有着非常广阔的发展前景,需要做的只是如何将我们的区系类型与具有社会意义的地理单位对应起来,并同时将划分区系的依据和标准转化为对古代区域形成原因的解释。

来源:《文物世界》

- 0000

- 0001

- 0000

- 0002

- 0000