刘庆柱,王巍,段清波,王子今:曹操墓的考古发现与确认

一.曹操墓的考古学证明

西高穴墓位于河南省安阳市西北安阳县安丰乡西高穴村。该墓近年来不断被盗掘,为了对其进行抢救性保护,河南省文物考古研究所于2008年12月至2009年进行了考古发掘,已经考古发掘完成的西高穴墓有两座,编号为一号墓和二号墓,二号墓的田野考古发掘工作已基本完成,一号墓考古发掘正在进行之中。从已经考古发掘的资料来看,南北并列的二号墓与一号墓,前者应为主墓。据目前已经取得的田野考古发现资料,可以确认二号墓就是历史上著名的政治家、军事家、文学家曹操的墓葬。

西高穴二号墓确认为曹操墓的主要考古依据是:考古发现的西高穴二号墓形制规格、遗迹与遗物所反映的墓葬时代、出土“石牌”及其文字内容、入骨遗存鉴定结果、墓葬地望、文献记载与考古发现遗存的对应关系、其他出土旁证遗物等。

1.西高穴二号墓的形制与规格

二号墓为“甲”字形墓,坐西朝东,由墓道、前室、后室和4个侧室构成,属于斜坡墓道的双室砖券墓。

墓道长39.5米、宽9.8米,东西长18米。墓门宽1.95米,高3.02米,墓门4层,外3层为砖砌,内层为石门。墓圹平面东边22米、西边19.5米,东西长18米。

墓室有前室与后室,二室平面均为方形,边长约3.8米,四角攒尖顶。前室与后室南北两侧各设置一个侧室,侧室平面均为长方形。墓室石板铺地,石板长95匣米、宽90厘米。4个侧室均置石门。

在西高穴二号墓考古发掘之前,考古发掘的汉代诸侯王墓近50座,其中东汉时代诸侯王墓有7座。东汉时代的7座诸侯王墓中,有前期2座、中期3座、晚期2座。考古发现的东汉晚期的诸侯王墓为河北定县北陵头43号墓(东汉中山国中山穆王刘畅墓)、江苏徐州土山墓(东汉晚期某代彭城王或王后墓),二者均由墓道、前室、后室与左右耳室或侧室组成。

晚于东汉时代的三国时代东吴高级贵族墓(或帝王陵墓)考古发现有江苏南京江宁区上坊墓、安徽马鞍山宋山墓(东吴景帝孙休墓)和朱然及家族墓等,其墓葬形制均由墓道、前室、后室及侧室(或耳室)组成,墓内安置石门,墓室地面铺地砖规格大(如安徽马鞍山宋山东吴墓铺地砖、江苏南京上坊东吴墓铺地砖边长50厘米)。宋山墓墓室长17.68米、宽6.6米。上坊东吴墓墓室长20.16米、宽10.5米,前后二室平面均近方形,顶部为四隅券进式穹隆顶,前室与后室两侧各有2个耳室。

东汉时代考古发掘的诸侯王墓一般在王国都城附近的高地或山冈之上,东汉时代前期诸侯王墓的墓葬形制是题凑石墙回廊多室墓,东汉时代晚期诸侯王与魏晋时期高等级墓葬则为单墓道、前后室及四侧室(或耳室)、穹隆顶砖室墓。西高穴二号墓墓葬形制恰与东汉时代晚期诸侯王墓和魏晋时期高等级墓葬形制相同,它们的规格相近。从考古发现的西高穴二号墓墓葬形制规格来看,二号墓应为“王陵”。

2.考古发现遗迹与遗物所反映的墓葬时代

西高穴二号墓墓葬形制规格与东汉晚期诸侯王墓基本相同,墓内发现的3枚东汉五铢钱,有“魏武王”铭刻石牌7件及物疏石牌51件,均不晚于东汉晚期或曹魏初期。因此可以判定其时代为东汉时代晚期至曹魏初期。

3.出土“石牌”的文字用语及书法特点

在西高穴东汉晚期墓葬出土的“魏武王常所用挌虎”铭文石牌7件,“魏武王”在东汉晚期曹操去世至曹丕称帝之间,只能是曹操。“常所用”为汉魏之际所使用语言,如《三国志·吴书·周泰传》裴松之注引《江表传》有“常所用”语,《宋书·肖思话传》有“常所用铜斗”,此外其他文献中还有“常所用弩”等。有“魏武王”铭石牌中的“挌虎大戟”、“挌虎短矛”及被盗的石牌中的“挌虎大刀”等铭刻,“挌虎”为当时常用语,如《魏书》有“格虎车四十乘”、《文选》谢灵运《拟魏太子邺中集诗》注王肃《格虎赋》、《全汉文·谏格虎赋》、《太平御览》引崔鸿《十六国春秋·后赵录》载“格虎车”等。

“刀”作为短柄武器,东汉时代晚期在军队中已基本取代了长剑。东汉晚期的诸侯王墓(河北定县43号墓)之中,出土有长105厘米的大刀。“戟”是东汉末年、三国时期最主要的格斗兵器。

西高穴二号墓出土的刻铭“魏武王挌虎大戟”与缴获盗墓者从此墓盗出的“魏武王挌虎大刀”,从其“挌虎”的用语与“大戟”和“大刀”的兵器,都说明它们是东汉末期至曹魏时期所流行的。

西高穴二号墓出土的58枚刻铭石牌分为两种类型,一为刻铭“魏武王常所用”者,计7枚;另一为物品名称及数量刻铭。其中后者应为“物疏”(即一般所说的“遣册”)遗存,这是随葬品记录,它们流行于战国时代至魏晋时期。

二号墓发现的刻铭石牌文字,绝大多数为汉隶,亦即“八分体”,这是东汉时代流行的书法。

4.人骨遗存鉴定

西高穴二号墓发现人骨个体3个,鉴定认为男性1个,年龄约60岁;女性2个,年龄分别约为50岁和20岁。《三国志·魏书·武帝纪》记载:建安二十五年春正月“庚子,王崩于洛阳,年六十六”。二号墓发现男性个体头骨鉴定年龄与曹操去世年龄基本吻合。

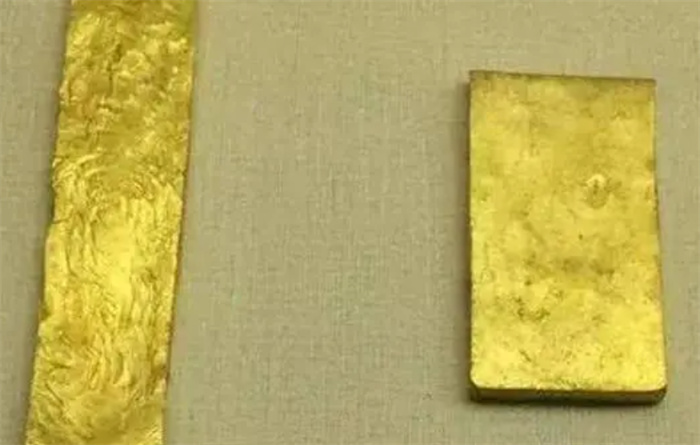

5.其他出土旁证遗物

在西高穴村以东14公里为曹魏都城——邺城遗址。20世纪80年代以来进行的考古勘探、发掘工作,基本探明了邺城遗址的范围、布局形制。根据中国古代帝王陵墓埋葬规律,一般帝王陵墓安排在帝王都城附近,如商代晚期都城——殷墟的王陵区在殷墟西北部的西北岗一带,春秋时代秦国都城雍城的附近有在此执政的秦公陵,战国时代秦咸阳城西北部有秦王陵,西汉一代9座帝陵埋葬在汉长安城北部,唐十八陵在唐长安城以北的“北山”一带东西排列着;朱元璋以南京为都城,去世之后葬于南京。明十三陵是在北京当皇帝的帝陵。曹操以邺城为王都,作为“魏王”的曹操陵墓理应埋葬于邺城附近。曹魏邺城的“魏王”只有曹操,邺城作为东汉晚期曹操的王都,这里东汉晚期的王陵则非曹操莫属,其他王陵不可能在此。

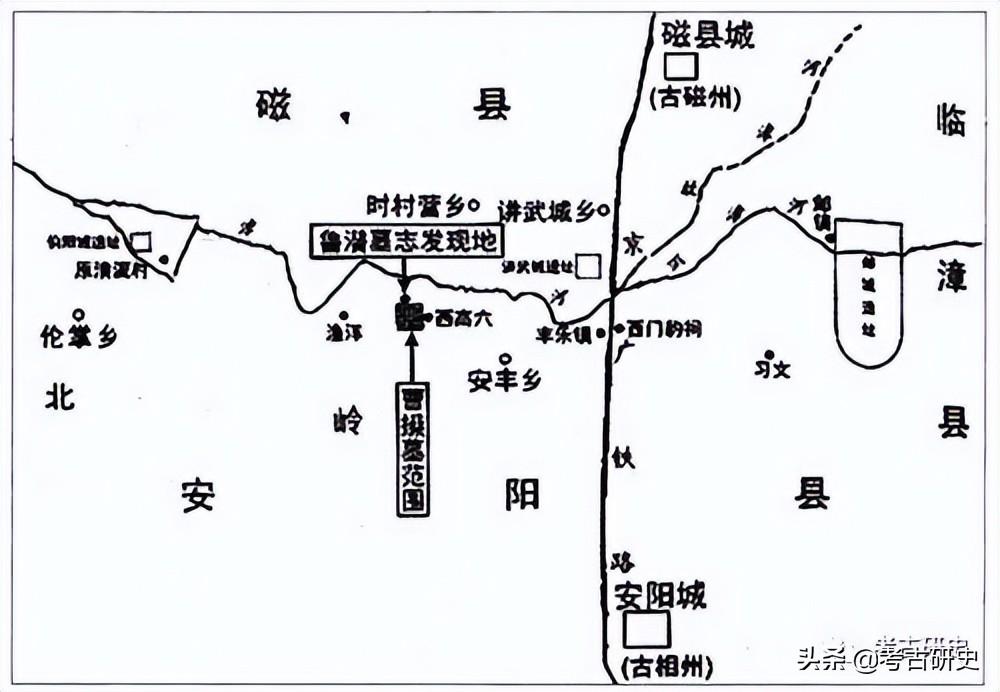

1998年,西高穴村村民徐玉超在村西取土时,发现了后赵建武十一年大仆卿驸马都尉鲁潜墓志,志文记载:鲁潜“墓在高决桥陌西行一千四百廿步,南下去陌一百七十步,故魏武帝陵相比较西行四十三步,北

至墓明堂二百五十步”。墓志上述文字记载锁定魏武帝高陵就在西高穴村。西高穴村发现的东汉时代晚期曹操墓与鲁潜墓志互为佐证。

6.文献记载与考古发现遗存的对应关系

《三国志·魏书·武帝纪》载:曹操于建安二十三年六月在“西门豹祠西原上为寿陵,因高为基,不封不树”。西门豹祠遗址在今河南省安阳县安丰乡丰乐镇,遗址地面常有东汉、北朝时期的砖瓦残块发现。《水经注》又载:“西门豹祠东侧有碑,隐起文字,祠堂东头石柱,勒铭曰:赵建武中所修也。”该石柱现存于临漳县文物保管所。西高穴村在西门豹祠遗址以西7公里,西高穴二号墓所处地势高亢,地面没有发现封土遗存。古代帝王陵墓的“薄葬”,历来将“不封不树”作为十分重要的内容,西高穴二号墓就是一座东汉时代末期具有王陵形制与规格的“不封不树”的墓葬。

唐代《元和郡县制》记载:“魏武帝西陵在县(唐代邺县,即魏晋时期邺城故址)西三十里。”西高穴村东距邺城遗址15公里。

西高穴二号墓的地望与上述文献记载的方位是一致的。

《三国志·魏书·武帝纪》记载:建安二十二年“天子进公爵为魏王”。又载:建安二十五年“王(曹操)崩于洛阳。……谥曰武王。二月丁卯,葬高陵”。西高穴二号墓出土的有“魏武王常所用”石牌,其称谓与上述文献记载是相同的。

从以上所述可以认为,西高穴二号墓就是曹操墓,前面提出的所有证据是一个完整而又相互佐证的证据链。曹操作为魏王,王都在邺城,曹魏邺城的魏王只有曹操,曹操去世之后只能葬于邺城附近,曹操的陵墓只能是东汉时代晚期的,其墓葬形制规格应该与东汉晚期至三国时代的“王陵”形制规格是一致的,东汉时代晚期的“魏武王”只能是曹操的“谥号”,西高穴二号墓具备了上述证据链中的所有方面,因此我认为西高穴二号墓就是曹操墓。

二.西高穴大墓与考古学的认知程序

王巍 中国社会科学院考古研究所所长

在近期围绕曹操墓的热议之中,考古学成为公众关注的焦点。那么,考古学究竟是一门什么样的学问?考古学家是如何进行研究的?西高穴大墓的考古工作是否科学?

考古学是一门自然科学和人文社会科学交叉的学科

考古学是主要通过地下出土的实物资料研究人类过去的生活、探索人类历史与其文化的发展状况的一门学问。考古调查和发掘是她的主要工作手段。考古地层学和考古类型学是考古学的两大基本研究方法,这两种方法分别是从地质学和生物学借鉴过来的。随着自然科学的进步,大量自然科学技术手段被广泛地应用于考古学之中,产生了很多新的研究分支,如科学测年、植物考古、动物考古、环境考古、体质人类学、分子生物学、遥感考古、古代遗存的化学和物理成分分析等,因而考古学的科学性不断增强。她的研究手段和方法中自然科学技术的比重逐渐增强,使获得的信息量较之于数十年前有几何级数的增长。可以说,考古学是人文社会科学中自然科学方法占比重最大的一门学科。

考古学有一整套严格的工作程序和规范

任何一门科学都有自己的一整套工作程序和研究规范。考古学更是如此。考古发掘是考古学最为基础的工作环节,就如同自然科学的实验室工作。如果这个环节做不好,将会导致整个工作的失败。所以,是否在考古发掘中严格按照田野考古操作规程去做,决定着此项考古工作的成败。所以,评价一项田野发掘工作的好与坏,不是看此项发掘发现了什么,而是看是怎么发现的,看发掘工作是否符合操作规程,是否细致、科学,是否最大限度地获取了古代人类生活的各种信息。每年一次的中国社会科学院考古论坛评选的当年重大考古发现,在注重该项考古发现的学术价值之外,一项重要的标准就是看该项考古发现是否严格按照田野考古操作规程去做。为此,国家文物局还设置了田野考古奖,奖励那些模范遵守田野考古规程的发掘项目,而能获这一奖项是每一个考古工作者的最大荣耀。

以墓葬发掘为例,事先要详细收集该墓葬所在区域的有关信息,包括该地区有哪些历史文献的记载、迄今做过哪些考古工作、有什么研究成果、还存在什么学术问题有待解决。对墓葬的发掘,要遵循操作规程,如果该墓被盗,要先清理盗洞中的部分,将被盗部分和未经盗掘部分的出土物严格区分开来。对墓葬发掘要按照程序一步步地实施,对墓葬的结构和出土的遗物都要进行详细的拍照和文字记录,即使是被盗部分出土的遗物,也要详细地进行记录,以便进行分析。墓葬发掘结束后,要收集所有出土遗物,包括墓葬中的石块等自然遗物。墓葬发掘结束后,要详细地对墓葬的资料进行整理分析,包括多学科的检测分析。最后,撰写考古发掘报告。如果是有多座墓葬构成的墓地,要在墓地或该发掘区发掘结束后进行整理分析,对墓葬的年代、性质、墓主人身份及墓葬所反映的历史文化信息进行阐述。

尊重事实、从实际出发是考古学家的天职

由于考古学的研究对象是古代人类生活遗留下来的实物资料。因此,注重实际,就成为考古学家必须具备的思维方式。在考古学界有一句名言——“让材料牵着鼻子走”,就形象地反映出考古学家的这种理念。一切从实际资料出发,一切认识要通过对实际资料的研究中得出,有一份材料说一分话,这是考古工作者的基本原则。因此,在对一项考古发现进行说明时,往往考古学家的发言会比较谨慎。这是由其学科特点和长期的思维训练所决定的。在没有足够证据的情况下,考古学家是不会轻易下结论的。

考古学家的认识要不断地接受新的考古资料的检验

我们发现的考古资料仅仅是过去人们生活遗留下来的很小的一部分,地下埋藏的状况是不可预测的。考古学的认识都是以目前的考古发现为基础的,而还有大量的地下埋藏等待着我们去发现,因此,考古研究得出的认识需要接受今后考古资料的检验。所以,考古学家提出的认识要留有余地。尤其是在证据不足的情况下提出的推论,更是如此。相比于一些没有文字等确切证据、墓主人难以确定的墓葬,西高穴大墓的墓中出土了魏武王铭文的随葬品,是属于确认墓主人很有力的证据,可以据此结合其他直接和间接的证据认定此摹的主人为曹操。当然,由于这座墓葬旁边的一号墓还没有发掘完毕,墓葬中出土的遗物还没有进行整理和分析,因此,我们目前可以说认定西高穴大墓的主人为曹操,但还不是最终的结论。这并不是对这一认定结果的怀疑和否定,而是对考古发掘工作程序的遵循和考古学研究科学性的体现。!

三.从高陵发掘想到的

西高穴大墓示意图

2009年年底,有一次我和著名秦汉考古学者焦南峰研究员交谈,那时他刚参加完对安阳西高穴大墓的考察和论证,他对我讲述了大墓的基本情况和他的判断,该墓葬的一些特征引发他对该时段陵墓制度因素演变过程的强烈兴趣,听了他的介绍后,我对该墓的判断也和他一样。其时我正在西北大学开设《中国古代陵墓制度》的课程,在大墓消息发表前我就在课堂上对同学们转述了这一信息,从同学们对这一发现没有表现出强烈的兴趣看,对考古从业者而言,这一承前启后考古发现的意义是填充了一项时代空白,而这种补白符合我们的学科预期。

曹操高陵的发现、发掘以及确认,在社会上引发的巨大轰动与激烈争执出乎考古学界的意料,而这一消息在业内并没有引发实质性的争议,我想其原因是就现有的发掘资料而言,西高穴大墓的墓葬形制、墓室结构、出土器物等资料,基本符合考古学者心目中对汉末三国时期陵墓制度的认识和了解,其地理位置尤其是多件“魏武王”字样石牌的面世,无疑使得大家相信该墓的主人几乎就只有曹操一个人可以对号入座。

正统化情结是古代文人心目中挥之不去的纠结。虽然曹操本人的政治远见使他拒绝了部下劝其加冕称帝的愿望,但两宋以后他还是遭到文人们无端贬低,尤其是《三国演义》流传后。而且这一影响已经不限于民间,即使在所谓的学者圈内也留下很深的烙印。假使当年的曹操在部属的鼓噪下,一时头脑发热过了把皇帝瘾,那么曹操在古代学者们的心里会是一种什么形象呢?曹操统一北方后的所作所为,其历史贡献,包括一定程度的政治清明、经济的逐步恢复、阶级压迫稍有减轻、社会风气有所好转等等,恐怕都会有更多负面的评价。高陵的出土文物,证实了曹操其人有着通达的个人素养,他身体力行开一代丧葬风气之先,一扫两汉以来奢靡的丧葬习俗,在魏晋南北朝300多年的陵墓制度中、文化的时代性上,不经意间我们都可以随时看到曹操主政期间建安文化的影子。就此而言,曹操的贡献其实并不仅仅局限在丧葬制度的节俭上,在社会文化特质的重构上更是居功甚伟,曹操的作为,影响了其后时代社会文化进展的路径。

近十年来,困惑考古学界的一大课题是东西两汉帝陵之间为什么有这么大的差异。尽管西汉的前期和后期,帝陵制度本身也发生着变化,但和东汉帝陵比较的话,这种差异既不是量上的,也不是时代发展变化上的,学者们发现两汉之间的变化是质的区别,从纯考古学意义上讲,这种变化是考古学无法解释的。

根据我个人的理解,导致这一差异是文化特质上的原因,也就是影响东西两汉社会发展的主流文化特质发生了变化。而什么样的文化特质才能有如此这般的能力?是儒学。这种儒学,不是春秋战国的儒学,也不是两宋之后的儒学,而是自西汉后期形成的汉代儒学。汉代儒学在安汉公王莽、大儒刘歆等人为代表的儒生群体改造下,通过办学等途径,使汉代儒学以前所未见的成效得以推广,并最终成为被社会各界接纳和认可的文化,王莽在其中的贡献无人可匹。

当然,王莽在政治上是失败的,他所推行的治理社会的一套综合措施也有为人诟病的地方,并且也确实存在着理想化的书生气。而我觉得他最大的失败还不是这些,使他成为千夫所指的是因为他“篡汉”,在这一点上他不如曹操聪明,王莽缺乏政治智慧。正是如此,王莽遭到彻底的否定,包括他在真正意义上使儒学成为全社会的行为准则的历史贡献,而这奠定了东汉社会的文化思潮,也是造成东西两汉在文化特质上显著差异的根本原因。从这个方面来探讨两汉帝陵的差异,可能是一条合理的途径。

从摄政开始到新朝的构建,王莽在影响社会发展的二三十年间,殚精竭虑执著的一件大事就是托古,这不仅在礼制上,还在社会行为上。事实上我们发现,不论是王莽时期还是东汉以后,学者们对先秦和西汉的一些名物制度往往意见相左,并且还各有所据,而追本溯源的话,问题往往出现在东汉,正是由于东汉儒生按照已经发生了剧烈变化的东汉社会现实来注释先秦文献,乃至记述西汉往事时,才会出现不合理的偏差。比如自先秦以来古代社会中最重要的建筑形式、蕴涵丰富政治文化内涵的阙和观,直到今天诸如《辞海》等一类的权威著作,还是把这两种先秦时不论是形态还是功能都完全不同的建筑物当做同一建筑对待,长久地、实实在在地误导了我们。经过研究,我们发现造成我们误入歧途的正是从东汉儒生开始注释先秦文献开始的。

经过汉代儒学重构的东汉社会,在方方面面和西汉相比都发生了根本性的变化。我们需要认真对待的问题是,王莽究竟托的是什么样的古,所托的《周礼》在哪些方面影响了东汉社会,这些和我们考古所发现的遗存之间是如何关联的。从东汉开始直到当代,人们对王莽其人其事基本上是全盘否定的,这包括这个非常特殊时期的文化特质,因为我们基本上没有就王莽时期的文化进行过认真和理性的分析。

秦始皇、王莽、曹操,如果可能的话还需要加上隋文帝杨坚,以他们为代表的四个时期其兴也迅乎,其亡也迅乎。对仅有15年历史的秦代以及开创者秦始皇,我们的评价还算公允;对有着30余年历史的隋朝及其创建者杨坚,我们的评价还算客观。唯独对仅有15年历史的新朝及其缔造者王莽,因为“篡汉”,因为短命,我们在倒掉洗澡水的同时也倒掉了孩子。

曹操高陵,尽管屡经盗掘,但劫后余存的文物和形象的墓葬形态,为我们研究汉末三国时期陵墓制度提供了丰富的资料,同时为我们研究这一时期的社会文化、更加深入认识曹操本人创造了一个新的契机。

四.关于曹操高陵出土刻铭石牌所见“挌虎”

曹操高陵出土“魏武王常所用挌虎大戟”、“魏武王常所用挌虎短矛”刻铭石牌,是非常重要的考古发现,以文物实证增益了我们对于曹操个人品性以及汉魏时代社会风尚的认识。

据《三国志·魏书·武帝纪》,在“遗令”之后,明确记载:“谥曰武王。二月丁卯,葬高陵。”对于曹操高陵出土文物所见“魏武王”称谓的合理性,不应有所怀疑。所谓“常所用”,有人提出疑问,已经有学者指出,《三国志·吴书·周泰传》裴松之注引《江表传》记录孙权事迹,可见“敕以己常所用御帻青缣盖赐之”,可知“常所用”实际上是当时社会的习用语。以“常所用”兵器随葬,与曹操强调薄葬原则时“敛以时服”的要求也是一致的。

“挌虎”即“格虎”。《说文·手部》:“挌,击也。”《逸周书·武称》:“穷寇不挌。”晋孔晁注:“挌,斗也。”宋王观国《学林》卷五“格”条写道:“《字书》:‘格字从手,古伯切,击也,斗也。’《文选》相如《子虚赋》曰:‘使专诸之伦,手格此兽。’五臣注曰:‘格,击也。’”左思《吴都赋》也说到野生动物“啼而就擒”、“笑而被格”事。“五臣注曰:‘格,杀也。’史书言格杀、格斗者当用从手之挌,而亦或用从木之格。如《汉书》《子虚赋》用从木之格。盖古人于从木从手之字多通用之。如欃枪搀抢之类是也。”同书卷九“榷”条也有类似的说法。

《三国志·魏书·任城王传》记任城威王曹彰,“少善射御,膂力过人,手格猛兽,不避险阻。数从征伐,志意慷慨。”“手格猛兽”的说法较早见于《史记·殷本纪》帝纣事迹,《汉书·东方朔传》亦说到汉武帝行猎“手格熊罴”行为。此后,“手格猛兽”事在魏晋南北朝史记录中颇为密集。具体如“格虎”,《太平御览》引崔鸿《十六国春秋·后赵录》及《魏书》卷九五《石虎传》有“格虎车”,《水经注·沔水》有“格虎山”,《搜神后记》卷九:“义熙中,左将军檀侯镇姑熟,好猎,以格虎为事。”又《文苑英华·常僧景等封侯诏》有“前军将军宣合格虎队主马广”字样。汉代文献,则有《孔丛子》卷下孔臧《谏格虎赋》,而朱熹评断:“《孔丛子》说话多类东汉人,其文气软弱,全不似西汉人文。”(《朱子语类》卷一二五)而东汉“格虎”故事有《太平御览·安成记》曰:“平郡区宝者,后汉人,居父丧。邻人格虎,虎走趋其孤庐中,即以蓑衣覆藏之。”

在曹操所处的时代,多有勇敢者与虎争搏的历史记录。《三国志·魏书·诸夏侯传》裴松之注引《世语》说,夏侯称年十六,参与田猎,“见奔虎,称驱马逐之,禁之不可,一箭而倒。名闻太祖,太祖把其手喜曰:‘我得汝矣!’”又《诸夏侯传》记载,曹操哀惜族人功臣孤儿曹真,“收养与诸子同,使与文帝共止。常猎,为虎所逐,顾射虎,应声而倒。太祖壮其鸷勇,使将虎豹骑。”《三国志·魏书·王朗传》说:曹丕“车驾出临捕虎,日昃而行,及昏而反”。我们虽然没有看到曹操亲自“格虎”的明确记载,但是从其身边后辈少年贵族上述事迹和曹操本人的态度,可以了解他欣赏“慷慨”、“鸷勇”的精神倾向。曹操高陵出土刻铭石牌“魏武王常所用挌虎大戟”、“魏武王常所用挌虎短矛”文字,虽然目前没有看到相关史籍资料,但是作为反映当时时代精神的文物实证,确实是十分宝贵的。孙权则有与猛虎近距离遭遇,且冒险“乘马射虎”的故事。《三国志·吴书·吴主传》:“二十三年十月,权将如吴,亲乘马射虎于庱亭。马为虎所伤,权投以双戟,虎却废,常从张世击以戈,获之。”《三国志·吴书·张昭传》:“权每田猎,常乘马射虎,虎常突前攀持马鞍。昭变色而前曰:‘将军何有当尔?夫为人君者,谓能驾御英雄,驱使群贤,岂谓驰逐于原野,校勇于猛兽者乎?如有一旦之患,奈天下笑何?’权谢昭曰:‘年少虑事不远,以此惭君。’然犹不能已,乃作射虎车,为方目,间不置盖,一人为御,自于中射之。时有逸群之兽,辄复犯车,而权每手击以为乐。昭虽谏争,常笑而不答。”这些体现当时人与虎的关系的故事,不仅是当时生态形势的反映,也可以理解为汉魏时代风尚的写照。孙权“常乘马射虎,虎常突前攀持马鞍”,而逸兽犯车,“每手击以为乐”的情节,给人们留下了深刻的历史印象。苏轼《江城子·猎词》有“亲射虎,看孙郎”的名句(《东坡词》),体现了这一历史记忆的长久。

我们注意到西汉上层社会曾经流行斗兽风习,而东汉帝王未见幸兽圈斗兽的事迹,似乎上层执政者这方面的嗜好已有所转移。从出土文物看,民间习俗亦已由斗兽向驯兽演变。这一情形,或许也可以部分反映汉代社会风尚演化的趋势。儒学的普及,或许与这一历史变化有关。而汉末三国时期,一些政治领袖推重法家之学,当时急烈之风再起,英雄人物多有“任侠”行迹。曹操少即“任侠放荡”,是符合当时世风的。这位史称“非常之人,超世之杰”者,其个人风格,其实也是时代精神的某种标志性象征。而曹操高陵出土“魏武王常所用挌虎大戟”、“魏武王常所用挌虎短矛”刻铭石牌,可以看做相关历史文化现象的一种物证。

来源:《中国社会科学报》2010年第119期,第①②页。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000