刘绪:夏文化探讨的现状与任务

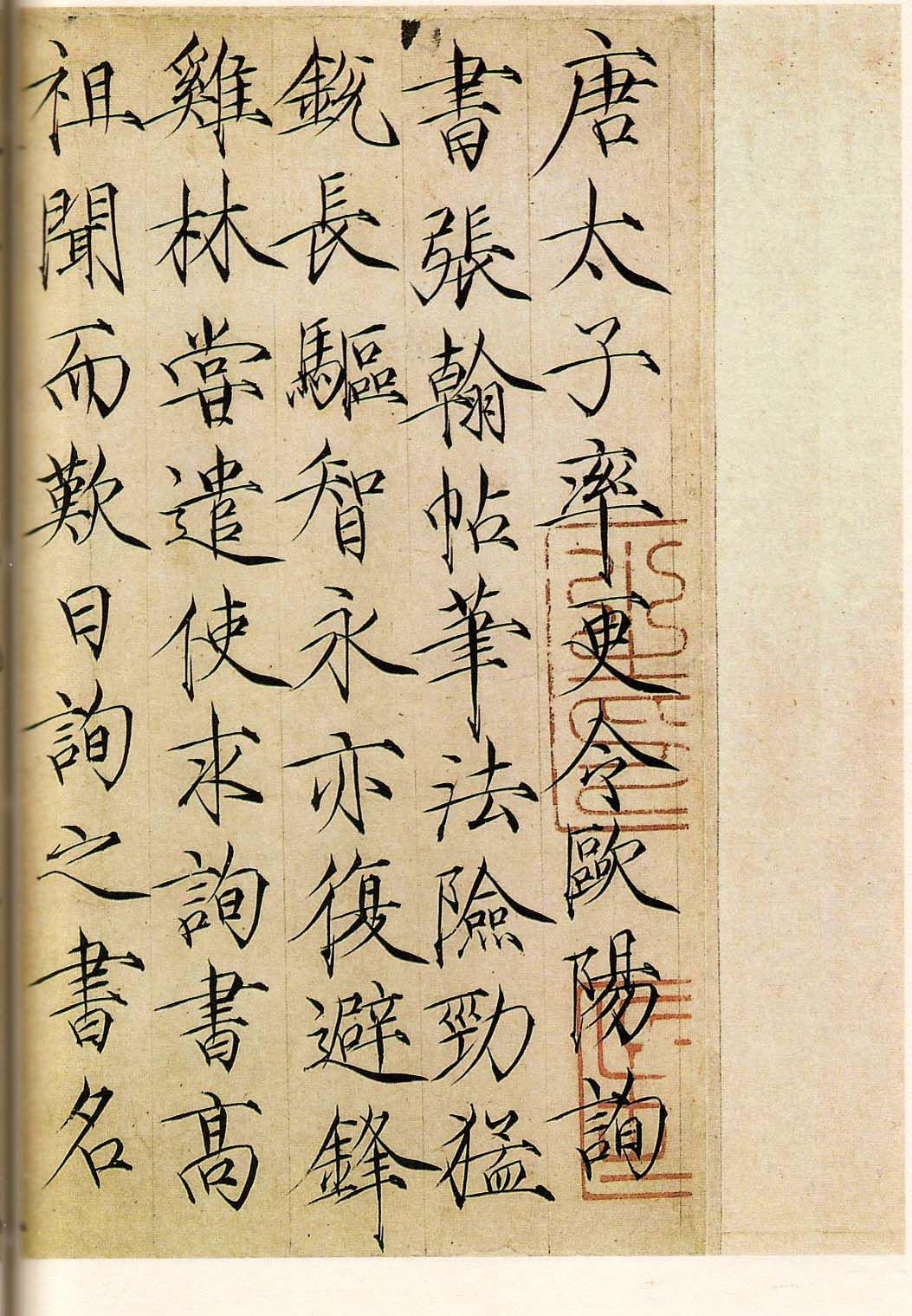

在中国,关于夏文化的探讨,如果从20世纪30年代初徐中舒先生第一次把考古材料与文献记载相结合,提出仰韶文化是夏文化之说开始①,距今已有80多年历史。80多年来,随着考古资料的积累和学者们的孜孜探求,学界已取得相当大的共识。但是,由于考古学的局限以及当时文字材料的缺失,局部存在分歧不可避免,要求百分之百准确也不可能,探索之路仍然漫长。那么,近些年夏文化探讨发生了什么?我们今后怎么办?这是需要关注的。

20世纪末是夏文化探讨的黄金时期,偃师商城和二里头遗址的发掘,推动了问题的深入探讨,参与讨论的学者之多,前所未有。正因如此,夏文化探讨在中国学术界除极少数人外,基本形成共识,即二里头文化是夏文化,仅其上、下限稍有分歧。上限指中原龙山文化是否属早期夏文化,下限指二里头文化四期(或晚段)是否进入商代,这些都属进一步深化的细节问题。二里头文化是夏文化共识的得出不是孤立的,是基于成汤亳都早商文化的确定。因为无论郑州商城亳都说,还是偃师商城亳都说,其所属考古学文化都属二里岗文化。所以,早于二里岗文化,又分布在有夏之居的二里头文化自然是夏文化,共识就这么形成了。

进入21世纪,夏文化探讨的态势相对比较沉寂,远没有此前热烈,原因有二:一是共识基本形成,细节的深入探讨难度更高;二是缺少能够促使问题深入开展的重要新发现。共识归共识,沉寂归沉寂,作为学术问题,探讨并没有完全停动,于共识之外尚有不同声音发出,主要表现在两个方面:一是受[14]C测年数据的影响,回归旧说——二里头遗址西亳说,二里头文化前半是夏文化,后半是商文化;二是受西方学者的影响,反对或拒绝探讨夏文化。这就是近年来夏文化探讨发生的新动向。所谓新动向,是就学术发展过程而言,就观点而言,其实都不新,都是早已存在的老话题。以下就这两个动向及需要继续探讨的相关问题,谈谈自己的看法。

一、西亳要回归——[14]C测年对探讨夏商文化的影响

从“夏商周断代工程”结项开始,[14]C测年结果就埋下伏笔,使曾经一度流行,后遭普遍抛弃的二里头遗址西亳说呈现出复苏的苗头。“夏商周断代工程”结项之后不久,[14]C测年结果很快发生系列变化,态势迅速明朗,二里头遗址西亳说不再沉默,开始发声了,西亳与早商文化要回归。

那么[14]C测年结果是如何变化的呢?2000年,著名的“夏商周断代工程”公布了阶段性成果(《夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告·简本》,以下称《简本》)[1]。其中关于夏代的历史年代,《简本》估定在公元前2070年—公元前1600年之间,与传统看法相同。关于夏文化和早商文化,则认为河南龙山文化晚期和二里头文化一至四期是夏文化,以郑州商城和偃师商城为代表的二里岗文化是早商文化。可同时公布的部分[14]C测年结果却与这些结论形成了矛盾。主要有两点:其一,关于商代初年的文化遗存,《简本》以二里岗下层早段为代表,分别对郑州商城二里岗下层一期和偃师商城商文化第一期一段的炭样进行了测年,两处数据比较一致,大部分落在公元前1600年—公元前1525年之间(《简本》表15、16)。同时,《简本》又估定商始年为公元前1600年,此年数与二里岗下层早段测年的最大值相合。总体而言,考古学文化测年与文献记载的推断基本相符。然而对二里头遗址各期的测年结果表明,二里头文化第三期的年代也落在这一时段内,即公元前1610年—公元前1555年(《简本》表20)。如此,二里头文化第三期和二里岗下层同时了,二里头文化第三期也应属商代初年,属早商文化。这与《简本》认同的二里头文化是夏文化,二里岗文化是早商文化的结论相矛盾,即使主张二里头遗址为西亳,二里头文化第三期为早商文化的学者也未否认二里头文化第三期早于二里岗下层文化的事实,因为这是被多处遗址的地层关系反复证实了的,已属考古常识。《简本》两组测年结果肯定有一组不可靠,为什么出现这样的常识性错误?只有测年专家清楚。其二,郑州地区二里头文化晚期——洛达庙类型晚期遗存的年代,被测定在公元前1740年—公元前1540年之间(《简本》表14、15),上限与二里头文化第二期的年代相同,远早于二里岗下层,也早于二里头文化晚期。可考古学界普遍认为,洛达庙类型晚期也就是二里头文化晚期,亦即与二里头文化三、四期同时。显然,同属二里头文化三、四期的遗存,郑州遗址的测年早于二里岗下层,而二里头遗址的测年却与二里岗下层同时。很明显,两者中肯定有一处也错了。对这两处错误,我曾在《中原文物》编辑部组织的笔谈中指出过[2]。当时我以为,可能是二里头晚期的测年有误,因为其他多处遗址的数据都与《简本》的夏商年代结论相合,应该比较可靠。如二里岗下层测了两处商城遗址,年代都相当于早商时期,而且郑州洛达庙类型的测年数据又早于这两个遗址二里岗下层的年代,与考古学编年相合。总不至于这三者全错,只有二里头遗址晚期的正确。更何况这是“夏商周断代工程”的成果,是经过严密论证才发表的,万不能马虎至此,出现多处错误!

结果出乎预料,我的看法公布后不久,测年专家很快公布了郑州地区洛达庙类型晚期的[14]C样品新数据[3],将其年代后压100多年(有的样品与《简本》样品属同一单位,如ⅡT155G3样品,也比《简本》之数晚了100年),使之与二里头遗址晚期的测年一致,即相当于公元前1580—公元前1485年间,约与二里头遗址第四期相当。这样一改,郑州与偃师地区二里头文化晚期年代就相同了,都与早商时期吻合,即两地二里头文化晚期均属早商文化。这一测年结果正好与曾经流行的二里头遗址西亳说相合,显然,它是对郑亳说和偃师商城西亳说的否定,是对二里岗文化为早商文化的否定,正好为个别坚持二里头遗址西亳说的学者提供了新的依据。

至于二里头文化晚期与二里岗下层年代相同的矛盾,也进行了相应调整,即依次向后压缩。这是“夏商周断代工程”结束之后[14]C测年发生的系列变化,究竟二里头文化晚期和二里岗文化谁是早商文化,新的测年数据不支持“夏商周断代工程”《简本》的结论,而符合二里头遗址西亳说的意愿。这一变化,成为“夏商周断代工程”结题成果(繁本)撰写时面临的难题,这是后话,本文暂且不表。

果然,根据新的测年数据,个别坚持二里头遗址西亳说的学者突然活跃起来,代表人物就是殷玮璋先生。众所周知,在郑亳说提出之前,二里头遗址西亳说几成学界共识。其中,殷玮璋先生于1978年发表的《二里头文化探讨》一文②,为巩固该说的地位发挥了重要作用。应该说,在当时持该说的所有文章中,殷先生这篇文章具有代表性,在学术界影响较大,估计殷先生也非常看重。是郑亳说最早否定殷先生赞同的二里头遗址西亳说,在郑亳说当初遭遇二里头遗址西亳说的围攻时,殷先生亦积极参加。后来,由于偃师商城的发现,二里头遗址西亳说的主流地位很快被偃师商城西亳说替代,几近土崩瓦解。由于偃师商城西亳说来势汹涌,气势如虹,倡导者和力主者又都是殷先生本单位同事,多数还曾是二里头遗址西亳说的拥护者。在这种氛围下,殷先生没有立刻站出来为维护二里头遗址西亳的地位,与偃师商城西亳说争辩,暂时保持了沉默③。

可见,曾一度一说独大的二里头遗址西亳说最先是遭遇到郑亳说的否定,继而又遭遇偃师商城西亳说的争夺。这对曾经力主二里头遗址西亳说,尤其是对该说发表过有影响文章的学者,如殷先生来说,很难接受,总会寻找理由和机会重振旧说。

事实的确如此,新的[14]C测年数据出来后,表明二里头文化三、四期属早商时期,所以,自2005年以来,殷玮璋先生连续发表文章[4],并在多次学术会议和其他学术活动中发表演讲,对邹衡先生否定二里头遗址西亳说,创建郑亳说的有关论述进行了严厉批评,指责邹先生在研究思路与研究方法上存在先天缺陷,不按科学规程操作,由此而得出的结论必然与历史真实越来越远[4]e等。附带也对偃师商城西亳说予以批驳,坚持二里头遗址西亳说。殷先生之所以批判郑亳说和偃师商城西亳说,重新强调二里头遗址是西亳,二里头文化三、四期属早商文化,其依据只有一项,就是“夏商周断代工程”以来的[14]C测年数据。所以在殷先生的文章和演讲中,几乎无一不谈“夏商周断代工程”以来的[14]C测年技术的科学性,强调它是研究者立论时的一个必要前提。

有的测年专家与殷先生相互配合,彼此呼应④,也发表了类似看法,支持二里头遗址西亳说,支持偃师商城早于郑州商城的看法。如张雪莲等先生在《中原文物》2005年第1期发表文章,在总结新的测年结果之后说:“洛达庙中期和二里头三期的年代均在公元前1600年左右。”“郑州商城二里岗文化的年代上限和建城的年代在公元前1500年前后。而偃师商城小城和宫城的年代相当于偃师商城一期,要早于郑州商城。但偃师商城早期仍未到公元前1600年。”“由上述情况看,考古学界不得不面对这样一些问题,即假如历史上夏商年代的分界大约在公元前1600年,那么二里头文化三、四期,洛达庙文化中、晚期还能都是夏代文化吗?郑州商城还能是汤亳吗?如果商朝是从二里岗文化开始的,那么目前测出的年代只能到公元前1500多年。”⑤仇士华等先生在谈二里头文化新测年代后也说:“根据现有的考古资料和年代测定,二里岗文化不可能是最早期的商代文化。二里头文化在时间上跨越了夏代晚期和商代早期。”[5]324也就是说,二里头文化前半——一、二期是夏代晚期文化,后半——三、四期是商代早期文化,这与殷先生认同的二里头遗址西亳说的看法完全相同,颇符合殷先生的意愿,不知与殷先生“在考古方面给与的具体帮助和指教”是否有关。

由于二里头遗址西亳说属旧话重提,除[14]C测年数据支持外,并没有新的考古材料进一步证明其为西亳。所以,虽然殷先生和测年专家强调再三,但赞成与反对的文章寥寥。

受[14]C测年新数据的影响,继殷先生之后,二里头遗址现在的负责人亦发出回归二里头遗址西亳的倾向性意见。由于在二里头遗址工作,面对新的[14]C测年结果,他们无法回避,必须给出一个说法,这是可以理解的。在相信新的[14]C测年成果,相信商代起始于大约公元前1600年的前提下,他们只能回归旧说——二里头遗址西亳说,认为“在夏商分界探索领域,到目前为止还不能排除任何假说所提示的可能性。但测年技术等的进步可以使我们不断调整假说,增大了研究者不断迫近历史真实的可能性”,“高精度系列测年数据看来更支持‘二里头商都说’(二里头文化一、二期之间分界或二里头文化二、三期之间分界)以及‘陶寺文化为夏文化说’等当前属少数派学者的假说”[6],倾向于判定二里头文化偏晚阶段为商都。自偃师商城西亳说出现以来,苦苦坚守二里头西亳说40年的殷先生终于听到一点若明若暗的赞同声。但这种声音并不与其完全合拍、和调,一是认为二里头遗址西亳仍是一种迫近历史真实的假说。二是虽然赞同二里头遗址偏晚可能为商都,但不同意给早于成汤商都的二里头文化偏早阶段(实际包括任何考古学文化)贴上夏文化的标签。

二、夏文化不可知——西学对中国学界的影响

再看第二个动向,即受西方学者的影响,不同意或拒绝探讨夏文化,甚或认为中国历史上有没有夏朝都在两可之间,回避提夏王朝。

其实,这也是个老问题,西方学者一直是这么认为的。比如,1990年在美国洛杉矶召开了一次“夏文化国际研讨会”,这是首次在国外讨论夏文化问题。会议主题本是讨论夏文化,因有西方学者参加,最后的讨论并非围绕夏文化问题展开,而是转变为夏朝是否存在的争论。对于这次会议,邹衡先生有过如下回忆:

1990年美国洛杉矶“夏文化国际研讨会”是首次在国外讨论夏文化问题。参加会议的有欧、亚、美、澳诸国对中国夏文化有兴趣的学者。这次研讨会与国内举行的夏文化讨论会不完全相同,主要不是具体地讨论什么是夏文化,尽管我国的大陆学者所准备的大都是夏文化的具体认识问题,如哪种考古学文化是夏文化,等等。这次大会的中心议题却是比较集中讨论夏朝是否客观存在。

据我的回忆,当时的讨论大概有三种意见:第一种意见基本持否定态度,认为夏朝充其量是神话传说时代,不能具体有所指。持这种意见者几乎都是欧美学者。他们的根据基本上是中国《古史辨》的疑古学派的文章,如顾颉刚,等等。又如陈梦家过去曾以为夏朝大概是与商朝平行的。他们对什么是夏文化根本没有兴趣。第二种意见完全持肯定态度,即夏朝是客观存在的,绝对不能否定。持这种意见者基本都是中国(包括台湾和香港)人或是有中国血统的美籍华人等。他们举出顾颉刚只否定过夏禹,并未否定夏朝。陈梦家把夏商并列,根本没有可靠的古文献根据,只是他的一种揣测而已。第三种意见主要是日本学者,他们对此一般不表态,或者持持平态度,既不肯定,也不否定。会议讨论还是比较热烈的。

通过这次讨论,我最大的感受就是:国外学者对1949年以来新中国考古在学术上的收获特别是夏商周的重大突破,似乎都不甚了解,他们注意的主要是工艺品或古文字之类。这里将给我们提出一个问题:我们今后应该如何对外宣传新中国的考古收获,特别是有重大学术意义的考古收获,我们不能只着重艺术品和古文字的宣传。[7]290

类似的意思,我也曾当面听邹先生讲过。由邹先生的描述可以得知,参加会议的学者来自东、西方诸国,所以研讨夏文化的内容与国内不同,其表现是,中国学者都是在讲有关夏文化的具体认识问题,讲起来津津有味,可西方学者对什么是夏文化根本没有兴趣,认为夏朝压根就不存在,充其量是神话传说时代⑥,不能具体有所指。这等于说中国学者所讲的夏文化纯属无稽之谈,索然无味。对此,中国学者当然不买账,于是就中国历史上是否存在夏王朝展开了争论,即所谓“讨论还是比较热烈的”。

这里有一个问题,既然西方学者都对什么是夏文化不感兴趣,为什么还在美国举办夏文化研讨会?因为会议的组织者是一位美籍华人,在美召开这样的会,有助于加强双方的了解,会议确实达到了这个目的。1990年,改革开放不久,中国与西方的各方面交流有限,中国学者对西方学者的学术看法了解不深,兴冲冲准备了探讨夏文化具体认识的论文,结果遇到的是当头棒喝:夏王朝不存在,遑论夏文化!这对中国学者触动很大,因而才有了邹先生的感慨。通过这次会议,他才意识到在探讨中国先秦时期历史与考古学文化时西方学者与中国学者的不同,主要表现在两个方面:一是西方学者对1949年以来新中国考古在学术上的收获特别是夏商周的重大突破,似乎都不甚了解;二是西方学者注意的主要是工艺品或古文字之类。事实的确如此,改革开放以前,对外,中国几乎是封闭的,中外学术交流极少。西方学者对夏商周三代的了解,基本还停留在顾颉刚先生早年的认识上。到1990年,中国对外发行的考古学期刊仍很有限,外国学者到中国考古工地参观尚需报批,根本不能参加发掘。他们没法及时和较多了解中国重大考古发现。尤其是探讨考古学文化必须利用的出土遗物(主要是陶器),人家连看看的机会都极少,如何研究?说实在,到现在为止,虽开放多年,西方学者通过遗物论述考古学文化者也很罕见。这实属客观条件的局限,未必是他们不想研究。那为什么西方学者对部分工艺品和古文字比较关注呢?这也是有客观前提的,因为西方有不少国家收藏有中国工艺品和古文字方面的资料,如甲骨文、青铜器等,他们可以零距离接触,具备进行深入研究的条件。除客观原因外,也有主观原因,属意识形态领域,就是多数西方学者喜欢把中国学术与中国国家政权、民族主义捆绑在一起,认为你研究的目的不是纯学术问题,而是具有国家意志,是有政治目的,是民族情绪在作怪,所以结论不可信。这是西方学者长期以来的固有看法,一直延续到现在。

对于夏商周的认识,西方学者有自己的判断标准,就是要有当时的文字材料存在,而且这些文字材料记述了自己的属性。如晚商殷墟出土的甲骨文刻有商王的名字和大邑商地名等;周代遗址出土的西周金文记有西周人名、国别和事件等,而且它们都不同程度地见于历史文献记载。具备这样的条件,方可承认文献记载的真实性。至于殷墟之前,由于没有当时的自证属性的文字发现,所以,即使有历史文献记载和重大考古发现,也不能指称何者是早商文化、何者是夏文化。这就是为什么西方学者研究中国先秦史时从晚商开始,之前视为传说时代的主要原因。

应该承认,这种认识有其合理之处。因缺少当时自证属性的文字材料,即使证据再多,也不能得出百分之百准确的结论。但得不出百分之百准确的结论,并不等于所有证据都不可靠,连百分之一可能都没有,因而彻底否定夏与早商王朝的存在,这显然有点极端,也是不合适的。

按照殷墟甲骨文对商先公先王的祭祀系统(“周祭”祀谱为主),商先公先王自上甲以来的世系基本与《史记·殷本纪》商世系吻合,若结合其他先秦文献记载,商先公还可前推再早一点。对此,王国维早在百年前就已揭破。既然承认殷墟甲骨文(武丁以来,盘庚三兄弟时有无甲骨文发现,学界尚有争议)是可靠的,相信文献所载商王武丁以来的晚商是存在的,是可信的,那么,我们接着可以提出这样的问题需要回答:武丁诸父盘庚、小辛与小乙是否一定不可信?应属传说时代?恐怕没人敢说是百分之百不可信。如果武丁的父辈可信,其祖父祖丁又是否可信?依次上推,更早的先公与先王又如何?上溯到哪一代就不可信,属于传说时代了?肯定没法界定。即使越早可信度越小,那也不能断然说武丁以前的所有先公先王都不可信,上甲等先公和成汤就没有一点可信度,早商文化与先商文化不能提,不用探讨。众所周知,上甲与“三报二示”早于成汤,属商先公时期,亦即商代以前,与夏同时。中国考古学家把这一时期称为先商时期,把其考古学文化称为先商文化予以探讨,总不能说是毫无根据的诡诞之谈吧。王国维据甲骨文肯定《史记·殷本纪》商世系之可靠,并进而推断《史记·夏本纪》之夏世系之可靠为“当然之事”的说法,也不会是痴人说梦。因此,在探讨先商文化的同时,探讨与之同时的夏文化,也是当然可行之事,是必不可少的内容。

依文献记载和考古发现,无论时间、地域,还是文化特征,与先商文化同时的二里头文化最大可能是夏文化。虽不能百分之百断定,但它的可能性最大也是毋庸置疑的。对于学术研究,只要有一定可能性,就应积极探讨而不是回避和放弃。

没有发现就一定不存在,这属默证,在历史研究中应慎用。比如商代,在殷墟发掘以前,也面临着同样的问题,当时虽无法判定商代社会性质,但学界没人否定它的存在,并积极予以探讨。如胡适就认为:“‘九鼎’我认为是一种神话。铁固非夏朝所有,铜恐亦非那时代所能用。发现渑池石器时代文化的安特森近疑商代犹是石器时代的晚期(新石器时代)。我想他的假定颇近是。”[8]200赞同把商代置之于新石器时代,以俟将来史料的发现予以证明。郭沫若在《中国社会之历史的发展阶段》一文中也认为:“在商代都还只是畜牧盛行的时代,那末商代的社会应该还是一个原始公社制的氏族社会,至少应该是这种社会的末期。”⑦该文写于1928年流亡期间,是年殷墟开始发掘。之后,当他得知殷墟墓葬有大量殉人等信息后,遂改变看法,认为商代属奴隶制社会。这就是探讨,随着考古资料的不断丰富,逐渐贴近历史真实,使之更加多姿多彩。

其实周代也一样,尽管有关周代的历史文献记载较多,但按照必须有当时自证身份的文字材料出土才可定性与探讨,那么周代有很多问题不能提,也无须探讨,这显然难以使人接受。如文献记载周初分封了很多诸侯国,在各诸侯国没有文字材料出土之前,大家都相信它们的存在,并根据有关文献记载进行积极探寻,随着考古工作的开展,有多个诸侯国被确定下来,如燕、晋、应、曾以及甘肃东部的秦等,基本与文献记载吻合。而这些封国都是在自证身份的文字材料出土之前就被提出而予以探讨的。

总之,只要文献记载多少有一点道理,我们就不应该放弃,就应去积极探寻,夏文化探讨也当如此。

三、夏文化需要继续探讨的问题

当前的夏文化探讨,主要集中在夏文化的首尾两端。虽论者不少,但尚有一些问题被忽略,需要认真思考,予以论证。对夏代积年的判定,也有继续探讨的余地,特别是考古人类学材料的运用。兹提示如下:

(一)关于夏文化之首

涉及龙山文化、新砦期与二里头文化一期的关系。对于新砦期,目前学术界较普遍赞同赵芝荃先生最初提出的看法,即认为二者是早晚关系。至于二者的文化属性,或认为是同一文化之前后阶段;或认为是前后相接的两种文化。并由此推导出新砦一带龙山文化结束早,二里头一带龙山文化结束晚的结论,即新砦文化与二里头一带的龙山文化同时。无论哪种情况,都有问题需要进一步论述。比如,既然新砦文化与二里头一带的龙山文化同时(与其他方位的龙山文化亦如此),那么二者的分布范围以何处为界?既然二里头一带龙山文化比新砦一带龙山文化结束晚,两地龙山文化又有何区别?发生了什么变化?在中原地区的东部(偃师以东),于龙山文化和二里头文化之间存在一个新砦文化,二里头一带则不然。这种现象在黄河中下游其他地区如何?有没有普遍性?也就是说,在龙山时代与二里头时代之间是否存在一个新砦时代?还是属于偶然现象,仅限于新砦一带?

还有,一直以来,在夏商文化探讨中,不少学者认为政治事件的发生与考古学文化的变化不同步,如王朝更替后,旧王朝的文化不会马上结束,还会延续到新王朝早期或初期,因新王朝之初不可能形成自己特色的文化,此时的文化被称之为“后某文化”,如前述二里头文化四期就被部分学者称为商代的“后夏文化”,此即所谓“文化滞后”的理论。夏王朝的建立,是否属王朝更替,很难定性。禹是禅让即位,启是世袭即位,尽管存在启和伯益“争”与“让”的纠葛,但与后来的王朝更替相比,似有很大区别,谈不上新、旧王朝更替,而是禅让与世袭的交替。以“文化滞后”的理论解释此时的考古学文化,难度更大。不过,在夏代初年,发生了“穷寒代夏”的重大事件,夏王朝一度灭亡约四十年,这是大家都认可的。基此,在探讨早期夏文化时,应考虑这一事件发生之前与之后夏文化的变化。对此,以往研究已经考虑到了,但对文化的滞后性还欠深究。比如,穷寒期间的文化应该延续夏代初年——禹、启和太康时期的特征;少康复国以后一段时间内的文化应该沿用穷寒新文化特征。如果说新砦期具有东方文化因素,是“穷寒代夏”重大事件发生的结果,那么它的上限应晚于代夏事件的发生,因为要滞后;其下限也一定要滞后到少康复国以后一段时间,即进入夏代中期方才合理。如此来看,新砦期的[14]C测年应进入夏代中期。

(二)关于夏文化之尾

涉及二里头四期与二里岗下层文化的关系。目前学术界有不少学者认为夏代结束于二里头文化三、四期之交,或四期早、晚段之交。如前文所述,四期或四期晚段进入商代,是商代夏文化,或称“后夏文化”,其与成汤西亳的偃师商城早商文化同时并存一期或一段时间。按照二里头遗址新的测年数据,二里头文化平均一期的年代长度,少说也有60多年,一段也有30来年。如果这种认识是正确的,那么同属商王朝统治之下,相距这么近的两个都邑性聚落,在长达30多年,或更长的时间内,彼此间总不能鸡犬之声相闻而毫无往来。两遗址中应该分别包含有对方的文化遗存,而且数量不会太少,可到目前为止,二里头遗址基本不见典型的二里岗下层单位;偃师商城也基本不见典型的二里头四期单位,这是需要考古工作者今后在两遗址努力寻找的。

二里头遗址的“后夏文化”正是产生文化滞后理论的源头和依据,因为把它断定在新王朝初年。可与之相距仅六公里的新王朝都城——西亳,却同时出现了新文化——商文化,而且还是区分夏商王朝分界的界标,是最早的早商文化的典型代表。这样一来,所谓王朝更替与考古学文化现象变化不完全同步的滞后理论就变得复杂起来,就会出现王朝更替后,有的地点文化滞后,不会很快发生变化,为“后某文化”(如二里头遗址);也有的地点则会很快发生变化,而且还能成为新时代的标志(如偃师商城)。如此,这一理论就不具普遍性,仅适合于旧王朝族群,不适合于新王朝族群。那么,所谓新王朝之初不可能形成自己特色的文化,还要沿用旧王朝文化一段时间的滞后理论就显得太过笼统,有以偏概全之嫌,至少偃师商城西亳的结论不支持这种理论。怎么办?需要主张这一理论的学者们予以思考,给出合理的解释。

(三)关于夏王世与夏积年

在相信古本《竹书纪年》与《史记·夏本纪》夏代自禹至桀14世17王共471年记载可靠时,不仅要考虑每世多少年的问题,还要考虑当时人的寿命平均有多长。对于前者,涉及男性成婚的年龄,夏代不得而知,但先秦文献有关于周代的记载,多为二十岁以前加冠成丁,娶妻生子,可作参考。如《荀子·大略》云:“天子诸侯子,十九而冠,冠而听治,其教至也。”《左传》襄公九年记载晋鲁之会时,当晋侯听说鲁侯12岁了,于是就说:“十二年矣,是谓一终,一星终也。国君十五而生子,冠而生子,礼也。君可以冠矣。”说明周代不是晚婚晚育,二十岁以前可以成婚生子,即一代约20年,更早的夏商也当如此。可夏代14世历471年,平均每世33年,这意味着夏代男子约30岁成婚,即一代约30年,比周代晚婚太多,有违常理。

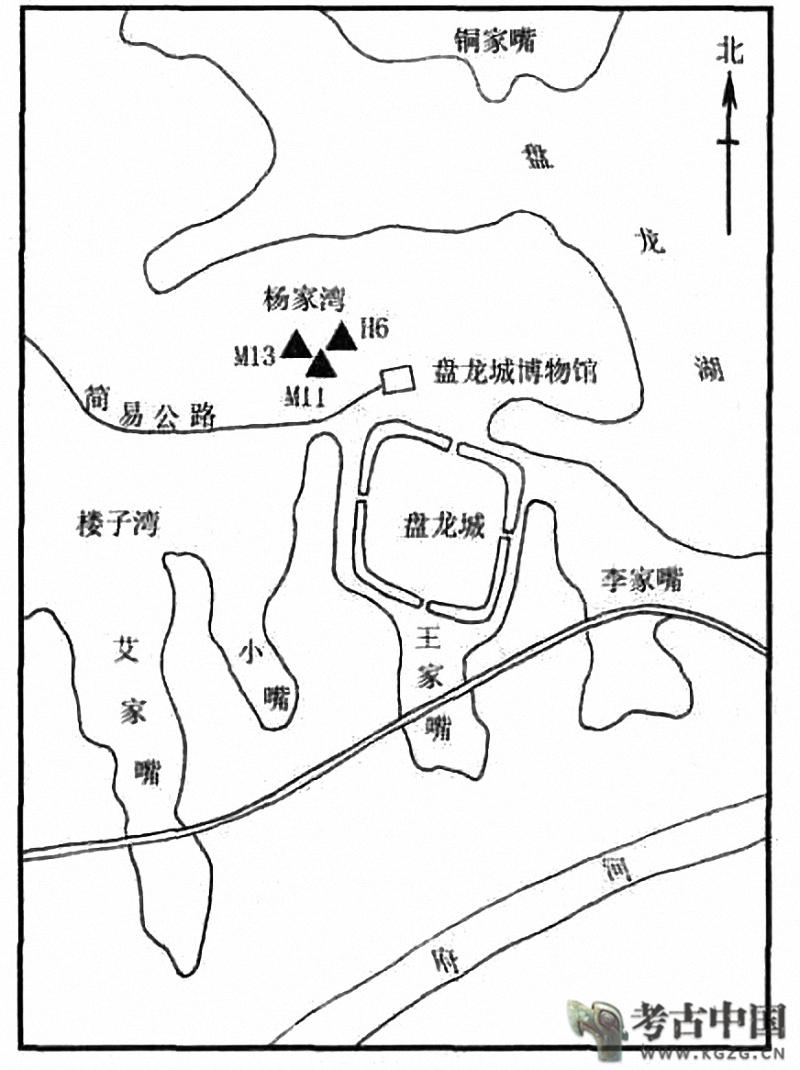

至于夏商时期人的寿命平均有多长(幼儿除外),也应该与成婚年龄有关,倘若当时平均年龄能达到花甲之岁,成婚晚一点也还勉强可以理解;若寿命平均40岁左右,成婚年龄晚到30岁,等于自取灭亡,肯定行不通。究竟当时人的寿命有多长?考古材料可以提供很好的证据,兹列举学界涉及的部分夏商时期典型遗址予以说明。

先看二里头文化时期,以二里头遗址和大甸子遗址为例。二里头遗址发掘墓葬不少,但经性别年龄鉴定的不多,以有随葬品的墓葬而言⑧,将近10例,男、女年龄最大者均为45岁⑨。大甸子墓葬有600多座经过性别年龄鉴定,近一半人死于24-55岁间;35%死于6至23岁间;大于60岁者5人(2男3女),不足1%。70岁以上未见[9]224,339-361墓葬登记总表。

龙山时期以陶寺遗址为例,有明确性别年龄鉴定结果的墓葬近800座,近一半人死于35-54岁间;30%死于15-34岁间;60岁以上者仅2座(M2168,男,50-70岁,M1423,女,60多岁),不足0.3%。正如发掘报告所言,“死于青壮年者占70%以上,而鲜见55岁以上的老年人。据这片墓地鉴定结果所做研究,推知当时人的平均寿命只有39岁”[10]第2册425,第3册墓葬登记表。

商代前期经性别年龄鉴定的墓葬材料不多,偃师商城有29座,最大年龄者50岁[11]741附录;藁城台西22座,“除十四五岁的少年外,成年人多在20-50岁之间”死亡[12]106,110表二。最大年龄是50-60岁(M24),未见60岁以上者。

由上述夏商时期主要遗址人骨鉴定结果可知,当时人的寿命远不能与现在同日而语,绝大多数55岁以前死亡,过60岁的很少,平均寿命多不足40岁。因此,30岁以后成婚是不可能的。有文献记载,夏代有四个王在位时间就各自多达四五十年⑩,若此,其寿命都在60岁以上,这等于说,有近四分之一的夏王高寿(24%)。虽然夏王的生活质量高,可能比一般人长寿,但也不能相差太远。如上所述,二里头遗址有随葬品的墓葬,死者最大年龄才45岁。其他遗址过60岁者不足1%,这与夏王过60岁者占24%的比例相差太过悬殊,显然,这四位夏王的年龄之大远超常理,确实难以置信,至少不能全信。

总之,如果相信夏王朝14世17王是可靠的,那么夏代471年之数可能有误,即年数多了。反之,如果相信夏代471年之数可靠,那么夏王朝14世17王之说便可能有误,即世数少了。本人以为是前者。

(根据2018年7月20日为河南大学举办的“首届夏文化研讨班”讲稿修改而成。)

注释:

①徐中舒:《再论小屯与仰韶》,《安阳发掘报告》1931年第3期。

②殷玮璋:《二里头文化探讨》,《考古》1978年第1期。殷先生在1984年还发表过两篇类似文章,见《文物》1984年第2期;《考古》1984年第4期。

③按照当年社科院考古所的不成文规矩,重大学术问题,考古所的观点要保持一致。1983年,考古所洛阳汉魏队发现并首次发掘偃师商城,最初对外保密,因很快被媒体报道,无奈之下,在发掘简报还未发表之前,《考古》1984年第4期就以“本刊讯”的方式匆匆判定其为西亳。以“本刊讯”的方式就学术问题发声,实属罕见,显然代表单位的观点。须知当时夏鼐先生健在,没有他的批准,“本刊讯”不可能出现。在这种情势下,殷先生只能暂时保持沉默。直到夏先生去世10年后(1995年),殷才开始重提旧说。

④张雪莲、仇士华《关于夏商周碳十四年代框架》一文在文末附注的感谢中,包括“对殷玮璋研究员在考古方面给与的具体帮助和指教表示感谢”。

⑤张雪莲、仇士华、蔡莲珍:《郑州商城和偃师商城的碳十四年代分析》,《中原文物》2005年第1期。本文之后,张雪莲等在《考古》2007年第8期发表《新砦—二里头—二里岗文化考古年代序列的建立与完善》一文,对断代过程之后的测年结果和认识作了进一步补充,确定郑州二里岗下层一期的年代为公元前1509—公元前1465年;“新砦早期的年代约为公元前1870—公元前1790年,新砦晚期的年代约为公元前1790—公元前1720年,二里头第一期的年代约为公元前1735—公元前1705年,二里头第四期的年代约为公元前1565—公元前1530年”,“新砦早期的年代上限应不早于公元前1870年前后,二里头第一期的年代上限应不早于公元前1750年”。

⑥这种说法在中国早已有之,或为其依据。如颇为支持顾颉刚疑古的胡适,早在20世纪20年代谈到夏民族时,就认为:“至于以山西为中心之夏民族,我们此时所有的史料实在不够用,只好置之于‘神话’与‘传说’之间,以俟将来史料的发现。”见顾颉刚:《答胡刘两先生书》引胡适来信内容,《古史辨》第1册第98页,上海古籍出版社1982年版。又如郭沫若在1935年撰文认为:“我们要断定夏代还是传说时代,可说是不成问题的。断定夏代是传说时代,并不是说夏代没有。有是有的,不过不会有多么高的文化,有的只是一点口头传下来的史影。”见郭沫若:《青铜时代》,科学出版社1957年版,第2页。

⑦郭沫若:《中国社会之历史的发展阶段》,《中国古代社会研究》,人民出版社1977年版,第8页。

⑧有随葬品者,说明墓主身份不是最低,可以排除因身份低而遭遇非正常死亡的干扰。高级贵族墓更好,但二里头文化时期缺乏。

⑨中国社会科学院考古研究所:《二里头:1999-2006》伍,文物出版社2014年版,第59-62页,附表5-1。此前出版的二里头发掘报告,没有这方面信息。

⑩依古本《竹书纪年》,“禹立四十五年”,启“即位三十九年亡,年七十八”,“后芬立四十四年”,“后芒陟位,五十八年”。见方诗铭、王修龄:《古本竹书纪年辑证》,上海古籍出版社1981年版。

来源:《中原文化研究》

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000