张忠培:窥探凌家滩墓地

一

凌家滩87M4随葬的玉质龟壳和长方形玉片,早就为学术界所注意。龟壳由背甲(87M4:35)和腹甲(87M4:29)两件组成。下葬时,长方形玉片夹在龟腹、背甲之间,置于墓穴偏上方中部,约在墓主人腹部位置。由此除显示它们对墓主人具有重要性外,也可见到它们在功能上是互为关联的两类物品。背甲及腹甲两侧,分别各对钻两圆孔,背甲的尾部对钻四孔,两两相对,腹甲的尾部只对钻一圆孔,可用线绳穿过这些圆孔将背甲同腹甲系成一体。长方形玉片(87M4:3)周边各钻数量不等圆孔,玉片中部琢一小圆圈,圆圈内琢着黄淮平原自大汶口文化刘林期始就已出现的方形八角星图形。这小圆圈外,再雕琢出一大圆圈,大、小圆圈间以直线平分八等分,每等分中均雕琢一圭形纹饰,又于大圆圈通向方形玉片的四角部位,各琢出一圭形纹饰。显然,这方形玉片上的纹饰图案,有着特殊意义。俞伟超指认它们是卜卦器具的意见,得到学术界的认同[1]。以龟甲为卜卦器具的宗教,在新石器时代至今只见于大汶口文化和裴李岗文化。关于前者,我作过一些讨论:

“至泉护村遗址西阴文化遗存二期之时,在大汶口文化刘林期及与其相关文化的居民,已存在卜卦。依定年代较晚的含山凌家滩M4出土的玉龟为卜卦器具之说,似乎亦可将大汶口文化刘林期的一些墓中随葬的龟甲视为和玉龟功能相同的器物。

“这类龟甲成副出土,背甲下缘穿孔,靠近尾部的中脊两侧,亦如凌家滩那样,各穿对称的两孔;腹中外侧见×形或三角形的绳磨痕,有的如凌家滩87M4玉龟那样,腹甲一端还被截磨去一段。出土时,多见内装小石子,有的为六颗。大墩子M44出土的两副龟甲,分别装着骨锥和骨针,亦均为6枚。用龟甲随葬的墓葬不多,刘林197座墓葬中,只有9墓;大墩子186座墓中,仅有8墓。随葬龟甲的墓,既有单人墓,又有双人合葬墓。单人墓的墓主人绝大部分为成年人,只有刘林M88和M158、M182为少年,分别是15岁的女性、12岁左右的男性和15岁左右的男性。成年人中,男性居多。例如大墩子7人为男性,1人为女性。少年当尚处在学艺阶段。

“用龟甲随葬的墓葬,随葬品较为丰富,有的可据随葬工具辨识墓主人为手工业巧匠或猎人。例如刘林M182的墓主人,是15岁左右的男性,随葬龟甲2副,同时还有随葬的陶器25件、石斧1件、骨牙器4件;刘林M25墓主人是40~50岁的男性,除随葬龟甲外,还随葬石斧1件、骨枪头1件、骨勾2件、骨匕1件、骨相1件、陶器3件和狗1只;大墩子M53墓主人为中年男性,除龟甲一副外,还随葬石铲1件、锛两型8件、凿3件、砺石1件、鱼镖1件、陶器6件、骨牙器6件、獐牙4颗、猪牙及猪下颌骨1块。看来,当时的巫师,一是尚未脱离劳动,且是一些能工巧匠和猎人;二是至少多数比较富有……

显然,职业的巫师尚未出现。”[2]

这一情况,自大汶口文化花厅期始出现了变化。在《中国古代文明的形成》[3]一文中,我依据大墩子花厅期墓地中7座随葬龟甲的墓葬分布的现象,认识了当时家族有着自己的巫师和同时,进而指出:“宗教发展的结果,巫师阶层形成了,而且还产生了执掌神权的领袖,同时,由于械斗乃至战争的日益频繁,和各群体内部纠纷愈益复杂,军事领袖攫取了王权。……大汶口M26和花厅M20,是大汶口文化这类人物墓葬的两例。前者墓主人为性别不明的成年人,除随葬标志其为巫师的龟甲外,还有器物60余件,其中包括大、中、小石锛一套和象牙梳这类珍贵物品;后者墓主人为成年男性。墓大,约近15平方米,具有熟土二层台。在墓主人脚下,躺着两具殉人,均为少年。随葬品极为丰富,除整只狗、猪外,尚有玉、石、骨、陶器70余件,其中包括标志墓主人身份的石钺两件。”

用龟甲作卜卦器具的宗教,可追溯至裴李岗文化[4]。

裴李岗文化的贾湖349座墓葬中,有占墓总数6.6%的23座墓葬随葬了龟甲。这里除以完整龟甲或龟甲碎片随葬而区别于大汶口文化外,其他诸如以龟背、腹甲扣合成完整龟壳、伴以石子、随葬龟壳的墓主人多为男性以及随葬品较为丰富等情况,均与大汶口文化类同。

在裴李岗文化之后,用龟或龟壳随葬的现象,还见于大溪文化的大溪墓地[5]、半坡文化的龙岗寺墓地[6]和淅川下王岗的后冈一期文化墓地[7]。关于大溪文化大溪墓地用龟或龟甲随葬的现象,暂尚难作定性的释读。至于下王岗的后冈一期文化用龟或龟壳随葬的习俗,当与裴李岗文化有关。我们曾经提出过“后冈一期文化无疑是北辛文化这类遗存的后继者”,和“磁山、裴李岗文化与‘北辛文化’等遗存之间的关系,应当视为同一文化谱系的不同发展阶段的两支考古学文化的发展继承关系”的意见[8]。关于前一认识,我个人认为仍无修正的必要;关于后者,则需作些说明。在我们提出这一意见之后,山东发现了与裴李岗文化年代平行的后李文化[9],从文化特征与演进来看,后李文化无疑是北辛文化的前身,或为北辛文化的主源,裴李岗文化虽不能被认为是北辛文化的主源,但它参与了北辛文化形成的见解,却是可以成立的。以方城县大张庄H3、H4为代表的那类遗存[10],无疑是下王岗的后冈一期文化的前身,同时,它又承袭了不少裴李岗文化的因素,这也是明显的事实。综上所述,可以认为下王岗后冈一期文化用龟或龟壳随葬的习俗,当是继承了裴李岗文化的宗教传统。

可见,以龟甲为卜封器具的宗教,于大汶口文化渊远流长。当是这一文化固有的宗教。汉水流域的半坡文化龙岗寺墓地以龟或龟壳随葬的现象,与江淮地区的凌家滩墓地居民以龟甲作卜卦器具,均属孤例。它们所以存在这类宗教,或当认为是受大汶口文化谱系文化影响的结果。

中国史前时代,除了上述以龟甲为卜卦器具的宗教外,迄今所知还存在如下两种宗教:一是“黄琮礼地”,良渚文化以玉琮为重器的宗教;另一是骨卜宗教。中国史前时期的这三大宗教,起源和形成年代虽有先后,却共存于一段时期,而呈现出竞进的态势。至龙山时代,良渚文化消失了,以玉琮为重器的宗教退出了宗教舞台。同时,当大汶口文化演进为龙山文化之时,改变了龟甲卜卦的宗教传统,与其他分布于黄河、淮河及汉水流域的同时期诸文化一样,龙山文化也盛行骨卜宗教。从龙山时代始,骨卜成了中国的普化宗教。至今,我们虽不知骨卜宗教普化的具体过程及其出现的原因,却应指出的是,骨卜宗教的普化,是影响深及商周文化具有重大意义的宗教革命。

年代最早的卜骨,见于富河沟门遗址和甘肃武山傅家门的马家窑文化。前者使用的是鹿或羊(?)的肩胛骨[11],后者共发现6件,其中5件出于一座编号为F11的房子中,另1件出于T25H1的灰坑中[12],使用的是羊、猪、牛的肩胛骨,其中羊肩胛骨至少有两件。应指出的是,无论是与富河沟门文化有关的诸文化,还是马家窑文化谱系中的后续诸文化,都未见骨卜宗教遗物,因此,它们只能被视为是没有得到传承的存在年代较短的骨卜宗教。

从中国来看,仅晚于富河沟门文化和马家窑文化年代的卜骨,见于泾河流域的甘肃灵台桥村的客省庄文化遗存中。这处以H4为代表的遗存,出单把罐形斝式鬲,不见单把罐形联裆鬲,年代上当早于出单把罐形联裆鬲时期的客省庄文化,应属于客省庄文化前期。自客省庄文化后期始,中国西起武威左近,东迄滨海,北到长城地带,南止汉水及淮河流域,除马厂文化外,其他龙山时代的诸考古学文化中,均发现了卜骨,可见,自客省庄文化始,骨卜宗教获得了有序的传承和广泛的传播。

客省庄文化骨卜宗教的起源,是否与马家窑文化的骨卜宗教有关呢?客省庄文化的前身,自晚至早依次是庙底沟二期文化、泉护二期文化和半坡四期文化。从福临堡的半坡四期文化遗存[13]来看,马家窑文化和半坡四期文化同时,且相互之间存在着文化交流。然而,无论是半坡四期文化及泉护二期文化,还是作过较大规模发掘的几处庙底沟二期文化遗址,都未发现过卜骨,这不仅证明客省庄谱系诸文化的骨卜宗教的起始年代难以超出客省庄文化时期,同时,也说明客省庄文化骨卜的起源,和马家窑文化的骨卜宗教至少不存在直接的联系。齐家文化谱系诸文化、马家窑文化谱系诸文化及客省庄文化谱系诸文化毗邻,那么,能否设想马家窑文化的骨卜宗教先传给齐家文化谱系中与马家窑文化年代相当的一文化,而客省庄文化早期的骨卜宗教,则是接受了与其同时的齐家文化谱系中的一文化影响的产物呢?或者,骨卜宗教起源于齐家文化谱系,先传给马家窑文化,而后传给了齐家文化呢?鉴于马家窑文化存在着骨卜宗教,所以,这些问题的提出均具有一定的合理性,但目前发现的齐家文化的卜骨年代,均未超出客省庄文化晚期,故客省庄文化骨卜宗教源于齐家文化之说,是难以设想的。同时,也应指出的是,至今发现的和客省庄文化前期及其前身时期相当的齐家文化前身的资料太少,所以,也难以断然否定齐家文化前身存在着骨卜宗教的可能性。因此,客省庄文化的骨卜宗教与齐家文化有关问题的设想,还是可以存疑的。

卜骨是否经过整治,如何整治,是否同时具备灼、钻、凿及其演变过程,是否书刻卜辞,是什么卜辞,以及用料是否存在年代与地域的区别,等等,对于了解骨卜宗教普化与演进过程,都是值得注意而应予以深入研究的重要现象。这是一个大课题,限于篇幅,我在这里只对用料作一些粗浅的检讨。

骨卜宗教的卜骨,用何骨料,当与宗教中的灵验观念有关。例如所以使用羊、猪、牛的肩胛骨及龟甲,是由于宗教赋予了这些材料灵验观念。卜骨用料的讨论,实际上是探讨骨卜宗教的灵验观念。

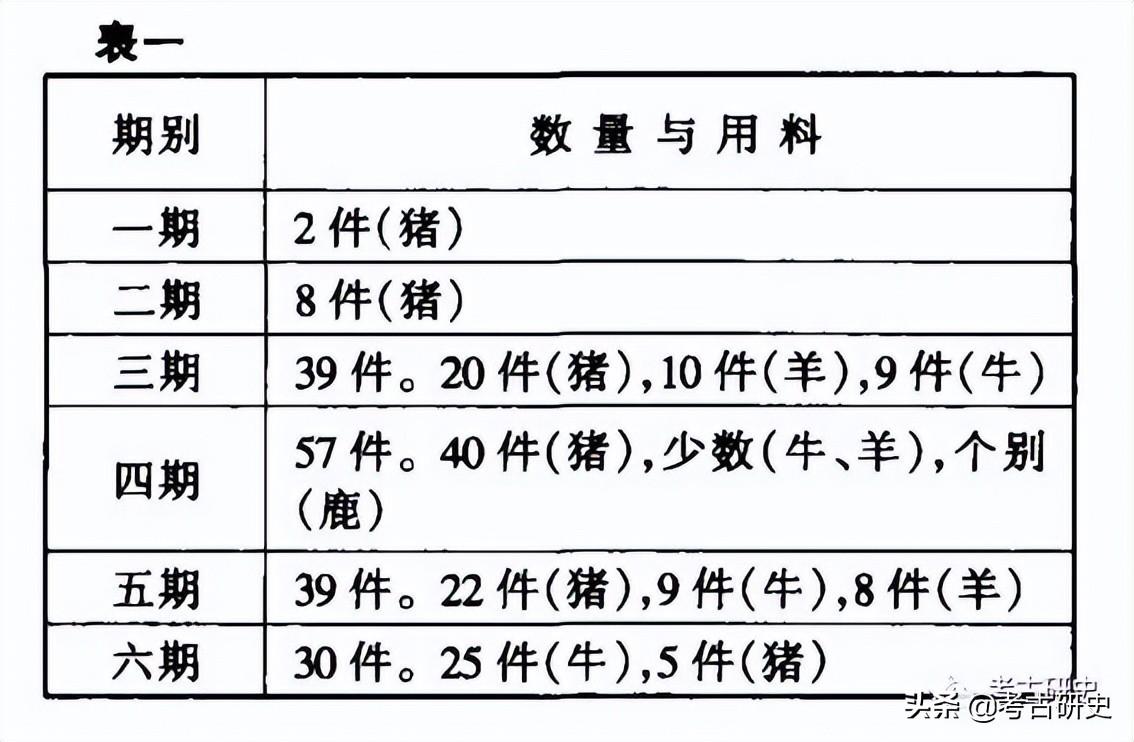

前已指出,马家窑文化的骨卜宗教和现今讨论的骨卜宗教是否存在传承关系,目前还难以肯定,暂将其骨卜用料问题的讨论搁置起来。灵台桥村以H4为代表的客省庄文化早期遗存,出土卜骨17片,未说明是否经过行家鉴定,报告称有羊肩胛骨6片和猪肩胛骨18片[14],但年代较晚且经过行家鉴定的客省庄文化[15]和齐家文化[16]的卜骨用料,均只用羊肩胛骨。山西夏县东下冯遗址出土的卜骨,均为肩胛骨,依期别作了认真的鉴定和统计[17],现列表如下(表一)。

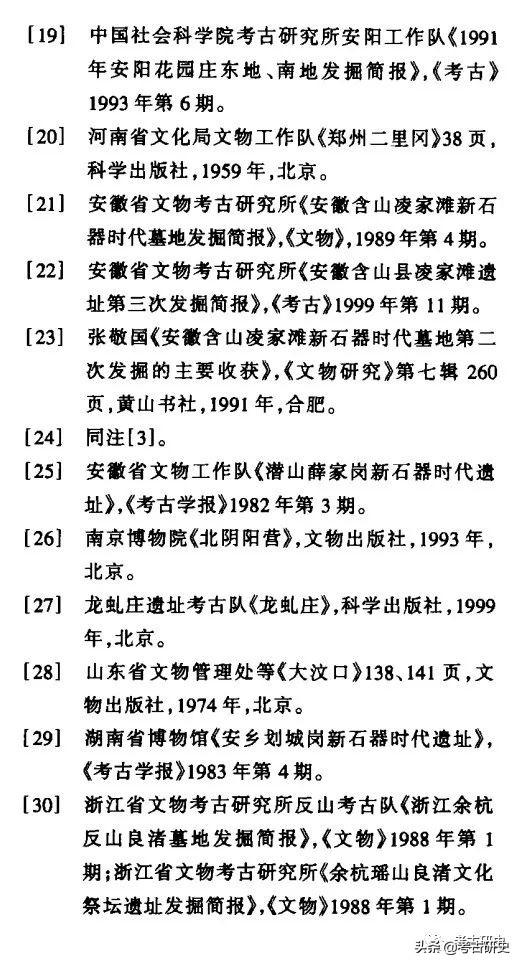

东下冯一、二、三、四期,分别相当二里头一、二、三、四期,年代居于夏纪年之内。东下冯五、六期,相应于二里冈下、上层,属商前期文化。垣曲的二里头晚期文化(基本上相当于东下冯三期年代)及二里冈下层出土的卜骨,未说明用料品类的各自数量,品种也不出牛、羊、猎三种,其二里冈上层出土的卜骨用料,“多以牛肩胛骨制成,少量为羊、猎肩胛骨及龟甲”[18],情况基本上类同于东下冯六期,只是新见了龟甲。1991年于安阳花园庄东地发现的属殷一期的H3,出土甲骨1583片,其中卜骨1558片,占总数98.42%,卜骨只有25片,仅占总数1.57%[19]。郑州人民公园上层(与殷墟二期相当)占卜用料以龟的腹甲最多,牛骨较少[20]。可见,夏商时期卜骨用料的种属,确实存在着年代上的区别。

如果暂不理灵台桥村H4骨卜用料问题,我们则可见到:齐家文化和客省庄文化的骨卜宗教中只有羊灵观念,假如计入灵台桥村H4骨卜用猪肩胛骨的情况,则客省庄文化的骨卜宗教中除有羊灵观念外,还赋予了猎灵观念。骨卜宗教东传,当夏代的东下冯人接受这一宗教的初时,即东下冯遗存一、二期,只用猎肩胛骨占卜,这说明他们或只接受了猎灵观念,或将自己原有的猎灵观念赋予骨卜宗教之中。至东下冯遗存三、四期,东下冯人的骨卜宗教中,增加了牛、羊及鹿灵观念。到二里冈下层时期,商人骨卜宗教中的灵验观念,基本同于东下冯三、四期的东下冯骨卜宗教的灵验观念。进入二里冈上层时期,商人的骨卜宗教除保留了牛、猎、羊灵验观念外,新增加了龟灵。如果我们细察不同文化、不同时期骨卜用料种属数量比例关系,则还可以看出这些文化不同时期的人们对牛、猎、羊及龟灵信仰的轻、重,还存在着区别。或许正是由于商人龟灵观念的增强,至殷墟时期,龟卜才成为骨卜宗教中最主要的形态。二里冈上层时期商人出现的龟灵观念,是自身产生的,还是和大汶口文化谱系的龟灵观念有关?如果是后者,当大汶口文化后裔的龙山文化乃至岳石文化接受骨卜宗教之时,为何不用龟卜呢?或许当他们接受骨卜宗教的同时,龟灵观念还保留下来,不过表现于其他形式的信仰中,然后传给商人,至二里冈上层时期,商人才将龟灵信仰移入骨卜宗教之中。这些问题,就目前材料情况来说,是不易回答的,但可以提出来,供以后深入研究参考,或可找到答案。

二

至今发现的凌家滩墓葬,据发掘者称,均位于人工建筑的祭坛及其侧边,随葬器物相当丰富,且绝大多数墓葬以玉质的随葬品为主,可见,葬于此地的墓主人,是于亲族及社会中有相当地位的人。据目前公布及张敬国告诉我的材料来看,他们之间还存在一些区别。为了讨论这些问题,现据发表的87M4[2]、87M15[22]、98M29[23]和张敬国复印给我看的98M20、98M23这五张平面图所载的器物按墓别列成下表(表二)。

对表二的情况,还需作些说明:

1.87M15平面图说明中,未说明器类,记石、玉和陶器者,分别为9件、1件和16件。统计表将“石”者、“玉”才分别记入“其他”栏目,查相关文章的“随葬器物”说明,知“石”者当含“锛”、“钺”。“陶器”16件中,也从“随葬器物”说明来看,知“陶器”中含壶4、罐1和三足盘1,尚有9件陶器不知属何种器物,故列入“其他”一栏。

2.98M23平面图说明记“石工具”3件,据发表于《考古》1999年第11期相关文章来看,其中当含“石钻”。

3.98M29平面图说明载“玉珠”12及坠、蝉、月亮饰各1件,归入统计表中的“玉饰”;“陶器”8件、“器足”2件及“陶三足器”1件,归入统计表陶器“其他”栏中;“石块”1件及“石器”1件,记入统计表石器“其他”栏中。

4.87M4平面图说明中的“玉石”9、“石璧”2和“陶片”2及“陶器盖”1,分别列入统计表玉器、石器和陶器的其他栏中。《简报》文字说玉璧3件,而未报道“石璧”,报道的玉璧是否是平面图中所注明的石璧?如是,又多了一件,现暂依平面图说明统计。

5.凌家滩的发掘资料,至今未进行系统整理。不仅张敬国复印给我的98M20、98M23,即使是《简报》发表的87M4、87M15及98M29这三座墓葬的平面图也说明当是发掘时的记录,也未经整理后修订。所以,一些器物的功能,例如玉饰的含义是什么,玉珠、玉钮扣、玉坠、玉月亮饰是否是组合玉饰中的零件,随葬玉饰的区别具有什么意义,讲不清楚。某些器物的分类定名,例如,归为“斧”的,是否是钺?反之,亦是。

这就使我们的讨论受到一些局限。同时,墓中人骨不存,除单人墓外,是否还有合葬墓?考虑到可能存在一人为主的合葬墓,所以,下面讨论的可能不只是墓主人,而且也可能包括墓中主要人物的职业和身份。在此,对这一问题只能作一些粗浅的分析。

依据这五座墓葬随葬宗教器具、武器、手工工具及农具的有无与组合,可将这五座墓葬分为三类。

98M23,可单为一类。98M23位于祭坛西侧,在这五座墓中,是随葬器物数量最少的一座墓葬,共随葬器物10件,分别为玉环1件、玉芯2件、石工具3件和陶器4件。玉环是装饰品,陶器为生活用具,玉芯及石工具则是墓主人生前职业的指示物。石工具者,如前所述,其中至少含有石钻;玉芯者,乃制作玉器之孔时所割出来的芯。98M23以石钻及玉芯随葬,使人们一眼就能看出其墓主人是位专治玉器的匠人。附带说一句,98M23及下面将要讨论的98M29,为我曾经指出的“从制石专业工匠中已分化出专门从事制玉匠人”[24]一说提供了实证。

87M15、98M20及98M29三墓,可归为一类。这三墓和98M23一样,也位于祭坛西侧,同时,和98M23类似,又都随葬了生产工具及与治玉有关的物品。它们均以农业工具铲随葬,而在随葬手工业工具及与治玉有关的物品方面,都存在一些差别。87M15、98M20均随葬了石锛,98M29不见石锛;98M20、98M29都随葬了玉芯,98M20同时还以玉料随葬。依论证98M23墓主人为玉器匠人的逻辑,能否据墓中随葬工具等物品的类别而认为87M15墓主人是农业及手工业的劳动者,98M29墓主人是农业及治玉劳动者,98M20墓主人既是农业劳动者,又是手工业及治玉匠人呢?87M15、98M20及98M29与98M23之间存在的一些区别,使我们难以作出这样的认识。

随葬器物丰富,是它们区别于98M23的共同特点。这三座墓以87M15随葬器物最多,总数达121件。其中玉器达88件,占随葬器物总数72.7%;98M29的随葬器物次之,总数为85件,玉器占了67%,其种类最为丰富,多不见于其他两墓,内中还有玉人、玉鹰及玉戈这些罕见或不见于它墓的物品。这三墓中,随葬器物最少的98M20也达62件,玉器的数量居于石器之后,为24.1%,石器达69.3%,值得特别注意的是,在这三墓中,唯独98M20用了两件玉钺随葬。如果我们把87M15、98M20和98M29墓主人归为98M23墓主人一类身份者的话,就难以说明这三墓的随葬器物为什么还比98M23丰富。

这三墓均以钺随葬,是它们区别于98M23的另一更应注意的共同特征。如前所说,98M20随葬了两件玉钺,98M29除和87M15随葬了石钺外,还随葬了玉戈两件。98M29随葬的玉戈,是至今见到的年代最早的戈,也当归入兵器。专门武器的出现,说明当时的军事活动进入了一个新的阶段。“王”字是钺的象形。87M15、98M20和98M29三墓均用钺随葬,说明墓主人至少都是握着一定军权的领袖。军事领袖才是代表他们身份的主职,同时,墓中随葬的那些标志不同生产行业的工具等物品,反映他们当是在那些行业中占着重要地位的人物。这从98M20随葬工具的情况得到更具体的说明。该墓随葬的石铲和石锛分别为18及23件,数量之多,说明墓主人决非普通的农民和手工业匠人,而是于这些行业中占了显要位职的人物。

87M4单可归为一类。该墓位于祭坛。在这五墓中,随葬品的数量最多,达133件。以玉器为主,有96件,占随葬器物总数的72.1%。随葬器类的特点是:无铲,有龟甲卜卦器具、钺及锛凿随葬,另外随葬斧的数量最多,包括玉斧10件,石斧16件,其中有的斧很可能是钺,同时,璜、环、玦、镯等玉饰数量最多,也是引人注目的特点。我曾经指出87M4墓主人是位既掌军权又握神权的显贵。这里还需补充说明的是,这位显贵与农业无关,同时,他在手工业中却占着重要地位。

这三类墓,显示葬于凌家滩的墓主人的职业与社会地位存在着区别。

87M4墓主人社会地位最高,是位掌控军、神权,又在手工业中占着重要地位的显贵。

87M15、98M20和98M29三位墓主人的社会地位当列于87M4墓主人之下。他们只掌军权,且都在农业中占着重要地位。其在手工业中却存在一些差别。87M15墓主人与治玉无关,只在用锛这类手工业中占据显著地位;相反,98M29墓主人却和用锛手工业无关,只在治玉业中占着重要位置。98M20墓主人,既在一般手工业中占据重要地位,又于治玉工业中占着重要职位。

98M23墓主人是位单纯的治玉匠人,在这五墓墓主人中,社会地位最低。

通过如上分析,可将凌家滩墓地所体现的社会的基本特征大致概括如下:

1.这是由神权及军权统治的社会,故握有这两权的人物,占据这社会的顶层。仅执军权者,位居掌两权人物之下;在所见材料中,无仅握神权者,推测当有之。他们的地位,当不低于仅掌军权者。

2.无论是掌神、军两权人物,还是仅执军权的人物,都得在某一或几种经济领域中占着重要地位。和神、军权沾不上边,但在社会重要经济中占着重要地位的人物,如98M23那样的墓主人,也能挤进这社会的上层。

3.87M4墓主人只在手工业中占着重要地位,87M15和98M29墓主人均在农业中占着重要地位,却同时分别只在手工业或是只在治玉工业中占着显要位置,98M23是位单纯的治玉匠人,这四类情况表明,当时社会已存在手工业和农业的分工,治玉工业已从手工业中独立出来,手工业和治玉工业是当时的先锋产业。

三

凌家滩墓地位于裕溪河中段北岸。这条小河源于巢湖,南接长江。在江淮平原上,考古学者于凌家滩西南的潜山,东北的南京、高邮,先后发掘了薛家岗(1979年)[25]、北阴阳营(1955年)[26]及龙虬庄(1993年)[27]等墓地与遗址。薛家岗墓地与遗址以及北阴阳营和龙虬庄偏晚时期的遗址与墓地,都以鼎、豆、壶作为陶器组合的基干,居民均以玉璜与管状玉饰及其组成的项饰,有的还配以玉环和玉玦作为装饰品,显示出其间的文化共性。同时,这三处遗址与墓地的差异,也是显而易见的:鼎、豆、壶的具体形态,其间的多寡比例关系,以及陶器组合中配件的种类及其具体形态,或相互异趣,或类别不同而存在明显区别。依此,考古学者对以它们为代表的遗存,分别称为薛家岗文化、北阴阳营文化和龙虬庄文化。

凌家滩墓地的年代,和薛家岗墓地与遗址、北阴阳营以及龙虬庄墓地与遗址中偏晚阶段的遗存的年代大致相同,基本落在崧泽文化时期前后,或稍晚。鼎、豆、壶也是凌家滩陶器组合的主干。陶器的具体形态、比例关系,和上述三类遗存相比,均无全同之处,有的或见于此,有的或同于彼,呈现出异样的形态或不同的组合关系。

从大面来看,如果于陶器方面,我们还看不出凌家滩具有更多的殊相的话,那么,这里随葬的玉器则在同时代诸文化中别开生面,给人以新鲜之感。和同时期的诸考古学文化相比,其主要现象是:首先,是数量多,M4—墓就随葬玉器96件,M15一墓随葬玉器77件;其次,是类别多,独见于凌家滩的玉器有龟、长方形玉片、三角形玉片、勺、玉人、玉龙、玉鹰、戈及翼形玉器等等;再次,是于璜上刻意追求雕饰,或雕以龙,或雕以凤,或雕着其他动物,或刻出不同形式的图案。这些重要现象,显示出凌家滩的个性。

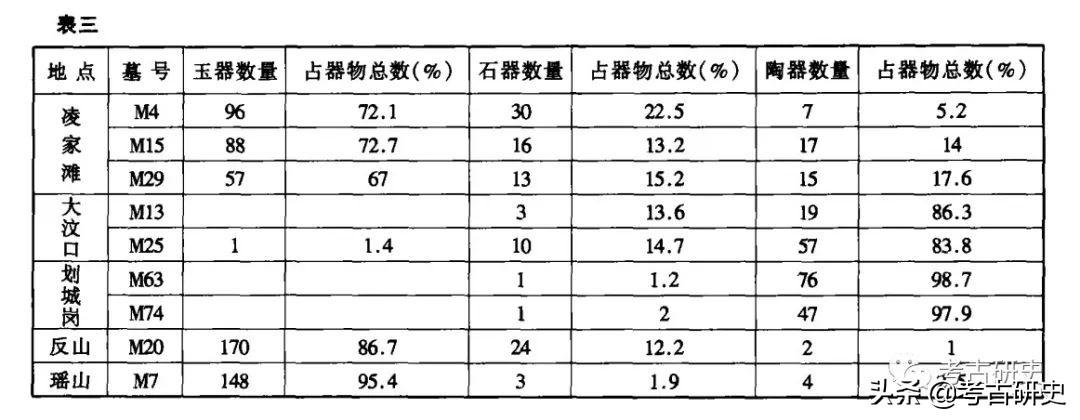

我们还可以从凌家滩87M4、87M15及98M29这三座规模较大的墓葬随葬玉、石、陶器的数量、比例,同规模约与其相应,年代或同时,或稍晚的大汶口文化的大汶口M13及M26[28]、屈家岭文化划城岗M63及M74[29]以及良渚文化反山M20及瑶山M7[30]随葬玉、石、陶器数量、比例的比较中,见到凌家滩墓地的若干特点。为此,将这些墓葬随葬玉、石、陶器的数量、比例情况列表如下(表三)。

这个表反映的凌家滩和大汶口文化、屈家岭文化及良渚文化的规模基本类同的墓葬的区别相当明显,具体说来可值得注意的有这样几点:

1.凌家滩三墓和良渚文化两墓,均以玉器随葬为主,大汶口文化两墓及屈家岭文化的两座墓葬,或无玉器随葬,或随葬极少玉器。良渚文化两墓随葬玉器占随葬器物总数比例又多于凌家滩三墓。它们的玉器类别也不同。大汶口M25随葬的那件玉器为笄,反出M20、瑶山M7及凌家滩87M15均不见生产工具,凌家滩87M4、98M29则有一定数量的生产工具。至于良渚文化和凌家滩墓地玉器的具体类型,则大相径庭。

2.反之,大汶口文化两墓及屈家岭文化的两座墓葬,均以随葬陶器为主。凌家滩三座墓葬,尤其是良渚文化两墓随葬陶器数在随葬器物总数中所占份量远少于前者。屈家岭文化两墓随葬陶器数占随葬器物总数比高于大汶口文化两墓。

3.石器方面情况比较复杂。石器数量在随葬器物总数中所占百分比,凌家滩三墓、大注口文化两墓及反山M20比较接近,都达两位数,划城岗文化两墓及瑶山M7,均只有一位数,远低于前者,不及前者中任何一座墓葬的个位数,更低于凌家滩的87M4。它们的石器类别,也存在着明显差异。反山M20、瑶山M7和划城岗M63、M74随葬的石器,全为兵器——玦;大汶口M13及M25是装饰品及生产工具,以生产工具为主;凌家滩三墓随葬的石器,除以生产工具为主外,同时,还有一定数量的兵器——玦及装饰品。至于玉器的具体形态,凌家滩则基本上迥异于良渚文化。

可见,随葬器类以玉器为主,石、陶器次之的组合,和玉、石器中同时含有生产工具及兵器,乃是凌家滩三墓与大汶口M13及M25、划城岗M63及M74、反山M20及瑶山M7相互区别的特征。

透过以上比较,可知凌家滩墓地的个性是相当明显的。这个性既反映了地域文化的差异,又表现了年代或文化进程方面存在的区别。

来源:《文物》2000年9期

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000