余论:他们为什么炼铜?为什么难以发现?(冶金起源系列之十)

【编者按】中国冶金技术起源于何方何时?对这一问题的探索,是涉及到中国文明起源与发展的重大命题。郭静云教授团队近期刊发《中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起》(郭静云、邱诗萤、范梓浩、郭立新、陶洋等著,全文分上下篇,分别刊发于《南方文物》2018年3期和2019年3期)。

【摘要】通过对长江中游迄今已发现的可能与冶铜有关的证据的再疏理,认为当前中国青铜技术西来的说法仍有许多难以自圆其说的疑问,包括传入路线不明、技术发展脉络不同、青铜器的器型和制造方式不同等等。中国青铜技术并非接受外传,而是本土自行发展,其源头在长江中游地区。长江中游具备矿物易得和陶窑技术先进两项优势,且其国家社会已经足够发达和复杂,足以供养工匠,并形成对金属器的需求。尽管目前学界普遍将长江中游大溪文化、屈家岭文化、石家河文化乃至后石家河文化都归类为“新石器时代”,因此发掘时并不留意与青铜技术相关的遗迹遗物,留下的资料稀少零散,但是通过仔细梳理考古资料,仍可以发现长江中游地区公元前第四千纪和公元前第三千纪的诸多遗址,如龙嘴、屈家岭、一百三十亩、石家河、殷戴家湾、金鸡岭,以及幕阜山区的诸多遗址等,其实均已经发现铜块、青铜工具、红铜及青铜炼渣、冶炼工具和设施、相关废品等直接证据,并先后出现过普通圆型炉、竖穴式圆型炉、长型横穴式炉,长条型龙窑式熔铜炉以及用炼缸进行冶炼和熔铜的坑式冶铸工作坊,并且其冶炼活动深入其精神文化中,影响整个社会。这说明,长江中游经历了漫长的认识铜料并探索冶炼的过程;此时,周围地区并没有别的掌握青铜技术的文明,因此长江中游冶炼技术无疑是本土起源的。

因全文较长,现分节摘发。

在讨论初期的冶金现象时,西方学界的讨论主要集中于如下几点:1、人们对铜矿有认识,周围地区有矿料,或者有相关的贸易网络;2、已掌握的技术足以制造高温炼炉,以及有足够技术可以制造金属器;3、本地有工匠或者有外来工匠熟悉铜料,对金属的属性拥有足够的知识;4、社会富裕程度和组织体系发达到能够供养和支撑这些工匠,并且社会中已会形成对金属品的需求,包括生活上、技术上,或社会精神文化方面的需求。在前国或国家社会中,冶铸行业发展得较快且全面,因为能够满足不同的需求,包括日常生活、豪华物品、权力象征器物,以及用于整个社会共同参与的大型仪式。[1]

关于西亚、北非冶炼起源的研究,这些问题均属于讨论基础,但在讨论中国青铜时代的萌生时,却经常被忽略。

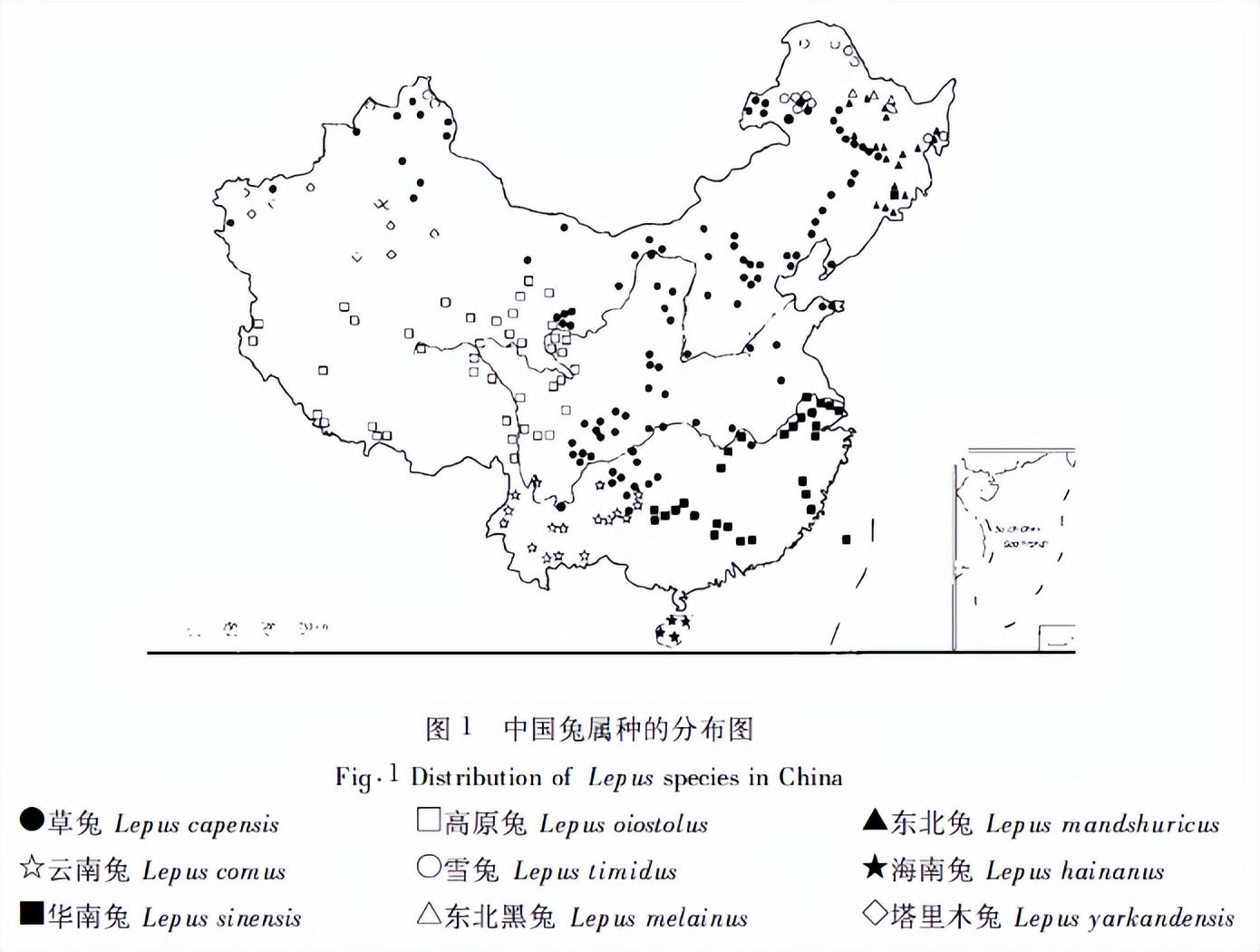

如果从上述几个指标思考,第一个条件有两个方面需要注意:首先,周围有很多容易发现和使用的铜料;同时,人群长期定居或长期活动于铜矿区,才会对本地资源熟悉。中国符合这两个条件的地区首先是长江中游。因为长江中游区域,在湖北、湖南到江西、安徽,都有着古老山脉的多种金属富矿区;并且,长江中下游在新石器时代定居遗址密度相当高,平原周围的山脉及河流是来往、传播及运输的便利交通,形成了“长江中下游文化体系”。[2]在这个基础上,该地的资源早已开拓,并且在平原定居的人们对周围山区资源相当熟悉;那些离矿区较远的人群,经过以长江为主干的交换体系也能获得资源和技术。

第二个条件,长江中游自公元前第五千纪晚期大溪文化始,已发明高温烧造的轮制陶器,并出现同穴式和横穴式陶窑技术,说明人们已掌握保持炉内稳定温度和气氛的技术,早于其他地区数百年。

大溪文化也符合第三个条件:既然大溪文化陶工技术高,而周围有丰富矿源,这些工匠有足够能力和需求亲自了解和试验矿物,并于矿物之中发现和认识铜料。

至于第四个条件,长江中游社会富裕。大溪文化之前的汤家岗文化的稻作技术,已走向稳定及发达,社会可以养活各种手工业。在此基础上,大溪文化的建筑、制陶、木雕、石雕技术也快速发展,出现玉器、绿松石等豪华物品。同时从聚落及墓葬的安排可以看出社会等级化,开始出现跨聚落的祭祀区等前国共同神权组织结构。直至公元前第四千纪中期,大溪四期、油子岭及屈家岭文化早期并存时期,长江中游已有很多邦国,并成形成联合城邦的国家体系。政权模式及文化面貌的统一性很高。换言之,长江中游最早进入国家文明阶段,社会富裕,可以支持许多手工业发展;而且在这一国家周围的山区有丰富的多种金属资源。

从上述成套条件来看,大溪、屈家岭文化是完全符合自行发明冶炼技术的条件。在上述条件下,如果不发展冶炼,才会很奇怪。不过屈家岭以来已有直接的资料证明炼铜的存在。

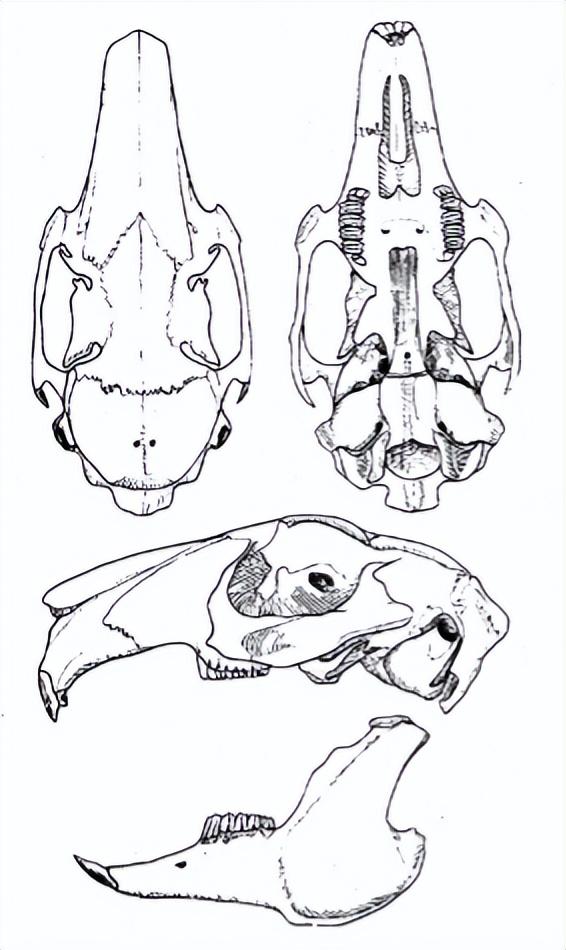

为什么几十万年以来,传承并使用石器的人们,开始求取孔雀石炼铜?这是一个漫长的发展和演变过程。古人在尚未了解铸造大型器物的技术,不懂得坚硬合金的配方法,也没有学习模仿的对象之前,作为原创者,他们长期处于前期摸索、试验的状态中。纯铜虽然软于石料,在加工石器、骨器时可能没有多少优势,但铜的韧度比石料高很多,用铜加工木材的效率远胜于石器,且耐用性强;又如果需要作精细的加工或雕刻,没有比铜锥、錾、钻更好的选择,甚至有些效果只能用小铜器才做得到。另外,因为金属光亮的性质,所以在很多古文明中发现过用铜作的小型装饰品,并会因此产生精神文化方面的需求 (SacredConsumption)。屈家岭、石家河文化人们在祭坛安排冶炼,冶炼工具(坩锅、炼钢)同时用作礼器,炼炉废弃时,会举行埋藏仪式,这都说明炼铜技术与精神文化关联密切。

但是,既然铜矿石已明显受先民重视,为什么大溪、油子岭、屈家岭文化的遗址迄今仍未记录发现完整的铜器,只有石家河时期发现少量铜器的记录,而且这些铜器还已经是用青铜合金铸造的具有较成熟技术的青铜器。在此之前,似乎只发现废料,未见成型的产品。

笔者认为,出现这种情况的原因,涉及到客观及主观两个方面。客观原因在于早期的铜器只是细小的锥针类,如果不特别加以注意,它们的存在很容易被忽略而难以被发现。尤其是长江中游的土壤多为重质粘土,或酸性土壤,地下水位反复涨落,且地表有持续的耕作活动,如此环境实在不利于保存铜器。加之早期的金属器很小,易被彻底锈蚀。小型锥针掉于泥土里本就难以找到,何况发掘时藏于坚硬泥土中,且已是严重锈蚀污黑的小铜屑。其实我们特别需要留意的是,世界无疑认同为青铜时代的安德罗诺沃文化,很多遗址虽然冶金考古认定有冶炼遗迹,但并未发现过铜器产品[3]。

就主观原因来说,在以黄河为中心的正统史观中,长江流域多年以来被视为落后的边缘地区。虽然20世纪长江流域考古发现和研究已表明这里存在过发达的上古文明,但是,迄今屈家岭文化,甚至石家河文化仍被定义为“新石器时代文化”,所以发掘时并不特别留意找到金属器的可能性,没有仔细筛土,细小的铜器也就难以发现。在此情况下,若偶尔有难得的发现,发掘者也多怀疑自己将地层认错,而偏向于否定有铜器出土的事实。

尽管如此,我们在湖北考察时,仍从几位曾经亲手在屈家岭文化地层中找到小铜器的发掘者处了解到,这种事情并非只发生过一次,针对零散发现的铜钩、铜钻和器型不明的碎铜片等小件,目前只有在考古界内部进行过数次讨论,因为受中国炼铜技术是“从西北地区外来”的教条所框限,虽然在屈家岭文化地层中零星见过小型铜器,但是,很可惜的是,迄今没有作任何鉴定和记录;因预先将文化定为“新石器时代”,而担心发掘成果不被考古界所接授,最终不敢公布新发现。不过,因为屈家岭文化遗址曾经出土过小型铜器,1990年代担任石家河遗址发掘领队的严文明和张绪球二位先生,都将屈家岭文化视为典型的铜石并用时代。[4]笔者经过对资料的系统分析后发现,大溪文化基本符合国际上使用铜石并用时代的定义,而屈家岭早期国家文明,其实正快速地从铜石并用时代发展到青铜时代。屈家岭遗址出土残缺的铜器,直接表明石家河文化已为成熟的青铜时代。

除了遗址发现铜料这些直接的证据之外,我们还可以看到其他系统的证据,证明屈家岭文化已不是最初认识铜料的阶段。例如,学者们在研究中亚、西亚、欧洲地区时发现,对铜料已有足够的认识之后,人们才将部份生产移到矿区,并开始发展区域的专业化生产。到了青铜时代,冶炼行业才开始出现靠近矿脉[5],肇始开采、加工及冶炼金属料的专业采冶加工区。从此角度观察东亚地区,我们可以看到,屈家岭时代鄂东南幕阜山矿区已被开拓和开始定居。如湖北阳新县大路铺遗址,根据发掘报告共有十个文化地层,其中第十、九两层遗物的年代相当于屈家岭文化晚期及石家河文化早期,八、七层则属石家河文化中晚期,也许持续到后石家河文化。第十层已发现炼缸的残片,而第八层则发现专业化开采铜料的痕迹。[6]我们在阳新地区考察时发现,大路铺附近另有其他类似遗址,文化层很多,是横跨屈家岭、石家河文化至春秋战国时期,长期使用的矿工专业活动据点。

湖北大冶县上罗村遗址的地层结构亦如此,下方两层堆积相当于大路铺⑩-⑦层的遗存,地层很厚[7]。出现开采矿石的行为,意味着地面采集已不足于需求,或基本上已采集完。如果在石家河时期人们已开始开采,这表明在此前的屈家岭时期,地面的矿料已采集完。除了大路铺和上罗村遗址之外,据黄石博物馆的资料可知,牛头山、红卫铁矿、鲶鱼墩等大冶铜矿区经常有零散发现的屈家岭时代的遗存,说明在幕阜山铜矿区出现定居聚落的时代应该不晚于公元前第四千纪晚期。

2013年湖北考古所在勘探大冶金牛镇香炉山遗址时发现有25 件炉壁、挂渣炉壁和炼渣,其中部分炉渣与屈家岭文化特有的蛋壳彩陶碎片在同一地层出土。据调查简报说明“一件薄如蛋壳的彩陶杯口沿(DX采:026)与天门石家河邓家湾遗址屈家岭文化第一期的Aa型Ⅰ式杯近似”。[8]虽然对炼渣成分的分析结果表明,这应该是石家河时期青铜合金冶炼的遗存[9],但这并不否定该遗址应该也有屈家岭文化的地层。虽然目前尚未做正式发掘,而使该遗址的屈家岭和石家河文化层位不清,但由屈家岭文化代表性器物的发现可知,这个石家河时期的专业化冶炼遗址在屈家岭时代已有人定居了。

换言之,从大溪、屈家岭时期以来,长江中游平原地区的居民经常进入附近的矿山区,甚至开始在矿山区定居。鄂湘赣交接的铜矿山区域的自然条件,都不符合农耕定居的要求,这里原本应该是游猎生活区,难以留下定居或半定居遗存。只有某一经济方面的好处才能使人定居,从后期的发展可知:这一经济优势就是铜矿。

石家河文化中晚期以来,在幕阜山矿区发现冶炼遗存已经很多,说明该地区已全面进入青铜技术专业化时代,并从石家河文化一脉相承地发展到商王国时代。

笔者在复原中国青铜文明起源的过程中,深刻感觉到考古发掘非常不足,缺乏绝对年代和许多材料属性的测试数据。而且,很多重要的遗址只经过调查或试掘,可能还有更多的遗址根本没有被发现。

虽然如此,从零星被记录的资料出发,经过详细研究,仍可以厘清部分真相。分析上古冶炼起源与发展涉及到多种问题。除了直接发现铜料、铜器、铜渣等证据之外,还包括整个操作链所涉及到的技术和不同工具。这样一来,就得将不同的线索条分缕析,慢慢地解开这个颇具挑战性,有些复杂的历史线团。同时,真心希望考古界不要再套用“新石器时代”概念来引导和发掘长江中游公元前第四千纪以来的遗址。

本文并非是解决问题的结果,而更多是研究问题的开始。

(全文完)

表一相关遗址碳十四测年

[1] Linduff K.M., MeiJ. Metallurgy inAncient Eastern Asia: Retrospect and Prospects, pp.265-281;Linduff K.M. Mining,Metallurgy, and Trade: Introduction. Bryan Hanks,Katheryn Linduff (ets.).Social Complexity in Prehistoric Eurasia: Monuments,Metals, and Mobility.Cambrige Unversity Press, 2009, pp.107-114.

[2]韩建业,《试论跨湖桥文化的来源和对外影响——兼论新石器时代中期长江中下游地区间的文化交流》,《东南文化》,2010年第6期,第62—66页;郭静云、郭立新,从新石器刻纹白陶和八角星图看平原与山地文化的关系,《东南文化》,2014年第4期,第6—15页。

[3]Григорьев С. А. etal. ПоселениеМочище иандроновская проблема. Челябинск: Цицеро, 2018.

[4]严文明,《中国史前文化的统一性与多样性》,《文物》,1987年03期,页38—50;张绪球,《屈家岭文化》,北京:文化出版社,2004年,第17页;郭静云,《夏商周:从神话到史实》,第47─49页。

[5] StanislavGrigoriev, 2015, Metallurgicalproduction in northern Eurasia in the BronzeAge, pp.20, 64.

[6]潘莉莉,《阳新大路铺遗址的复原与分期——从屈家岭到后石家河》中山大学人类学系硕士论文,2018年。

[7]张潮,《大冶上罗村遗址试掘简报》,《江汉考古》,1983年第4期,第14─20页。

[8]湖北省文物考古研究所、北京科技大学冶金与材料史研究所、大冶市博物馆大冶鄂王城保护站,《湖北大冶市香炉山遗址调查简报》,《江汉考古》,2015年第2期,第29-39页。

[9]李延祥、崔春鹏、李建西、陈树祥、龚长根,《大冶香炉山遗址采集炉渣初步研究》,《江汉考古》,2015年第2期,第93-100页。

【声明】本文作者为郭静云、邱诗萤、范梓浩、郭立新,为《中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起(二)》(原载于《南方文物》2019年3期)之第一部分。若有引用或转载,务请说明作者与来源。

- 0000

- 0000

- 0004

- 0001

- 0000