荣新江:初窥巴黎的敦煌石室佚书

上一讲说的是伦敦,这一讲带大家去巴黎转转。伦敦回来之后,我开始了欧洲大陆之行。欧洲大陆寻找敦煌的旅行,第一站当然去巴黎。我用“初窥巴黎的敦煌石室佚书”这样的名字,是有缘故的。这是袭用自罗振玉最早刊布伯希和敦煌所获文献的两本书的名字:《敦煌石室遗书》和《鸣沙石室佚书》。

法国的敦煌收藏是伯希和(Paul Pelliot)探险队的收集品。在当时的西方列强里,法国的动作比较晚。1907年,伯希和探险队三人沿丝绸之路北道,调查了喀什三仙洞,发掘了图木舒克的脱古孜萨来佛寺、库车的都勒都尔·阿护尔遗址。然后他们到乌鲁木齐休整,准备再去吐鲁番。伯希和在清朝官员载澜手里看到一卷敦煌写经,判断是八世纪的古代抄本,于是放弃吐鲁番,直奔敦煌。1908年伯希和到敦煌,待了一个月,把藏经洞中的数万卷写本、绢纸绘画全部翻了一遍。他还给敦煌莫高窟编了号,带着摄影师拍摄了大量的壁画和塑像照片,抄录了洞窟中的题记。

伯希和会汉语,几下就说服了王圆箓道士,允许他进藏经洞自己挑东西。他选文书有三条原则,第一是佛教大藏经未收的藏外佛典,第二是选带年代的,第三是非汉语的,因此他所得敦煌写本学术价值较高。伯希和也拿了一些绢纸绘画,还有大量的非汉语的文献,藏文、回鹘文、于阗文、粟特文都有,甚至还有希伯来文的。

1908年伯希和探险队把敦煌西域的收集品送出中国后,他本人先去越南河内的法国远东学院述职,然后1909年又奉命前往北京,代法国国家图书馆购买古书。他拣选了一些他认为最有价值的敦煌文献和文书带在身边进行研究,不成想在北京走漏了消息,引来罗振玉等中国士大夫纷纷来找他,要求抄录这些敦煌资料。伯希和并不保守,倾其所携,供他们抄录,于是罗振玉很快编成《敦煌石室遗书》,发表抄录的经史子集四部书的文字,其中还收入蒋斧的《沙州文录》、曹元忠的《沙州石室文字记》,主要抄录非典籍类文书。以后伯希和为感激中国学者“以德报怨”,陆续把一些敦煌写本照片寄给罗振玉。

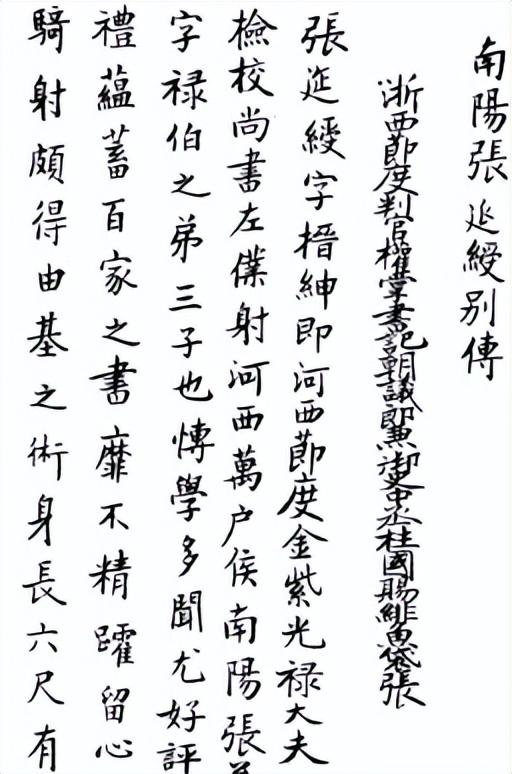

罗氏在1913年从伯希和寄来的照片里选了二十三件,编成《鸣沙石室佚书》(图1a),将这些写本影印出来,其中包括《隶古定尚书》《春秋穀梁传解释》《论语郑注》《春秋后语》《晋纪》《阃外春秋》《水部式》《诸道山河地名要略》《贞元十道录》《沙州图经》《西州图经》《太公家教》《星占》《阴阳书》《修文殿御览》《兔园策府》《唐人选唐诗》等四部要籍,都是清朝士大夫感兴趣的。当时是辛亥革命后,罗振玉跑到日本,这本书就是他在京都的书库宸翰楼影印的,只印了一百部送给朋友。这一百部很快就没了,后来不断有人找他要这书,于是1928年他让儿子摹抄一遍,以应所求。

图1a 《鸣沙石室佚书》封面

图1a 《鸣沙石室佚书》封面

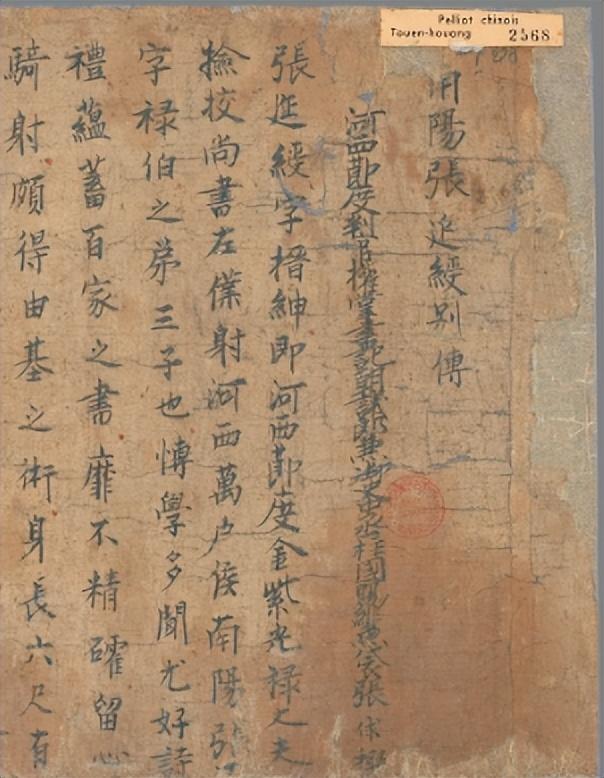

这个摹本的字大体上跟原卷的字一样,但是有漏抄,我在开始做敦煌研究的时候,就被带到沟里了。这本书里有一篇《张延绶别传》(现在编号P.2568),传主是归义军节度使张淮深的儿子,作者题名,摹本只有“张”字(图1b),我以为这是原卷模样,所以在习作《敦煌卷子札记四则》中(《敦煌吐鲁番文献研究论集》第2辑,北京大学出版社,1983),把摹本当作原本,没有重视看过原件的王重民先生所说此卷“亦为〔张〕球所撰”的提示,以为“从原卷照片却找不到‘球’或‘俅’字的痕迹”。

事实上,原件上清清楚楚有“俅”字(图1c),可能是这里有油污,字又小,罗氏摹本干脆给省略掉了。我的文章发表后,左景权先生给我写信,说你弄错了,原件上清清楚楚有作者名字,你看的是个摹抄本。这下我才明白过来。我举这个例子是想告诉大家,我过去掉进过这个陷阱,所以我一定要到巴黎,把这些看不清楚的文字落到实处。我这讲的题目叫《初窥巴黎的敦煌石室佚书》,就是从罗振玉《敦煌石室遗书》和《鸣沙石室佚书》的题目化用过来的。

图1b 《张延绶别传》罗氏摹本

图1b 《张延绶别传》罗氏摹本

图1c P.2568《张延绶别传》原卷(IDP图)

图1c P.2568《张延绶别传》原卷(IDP图)

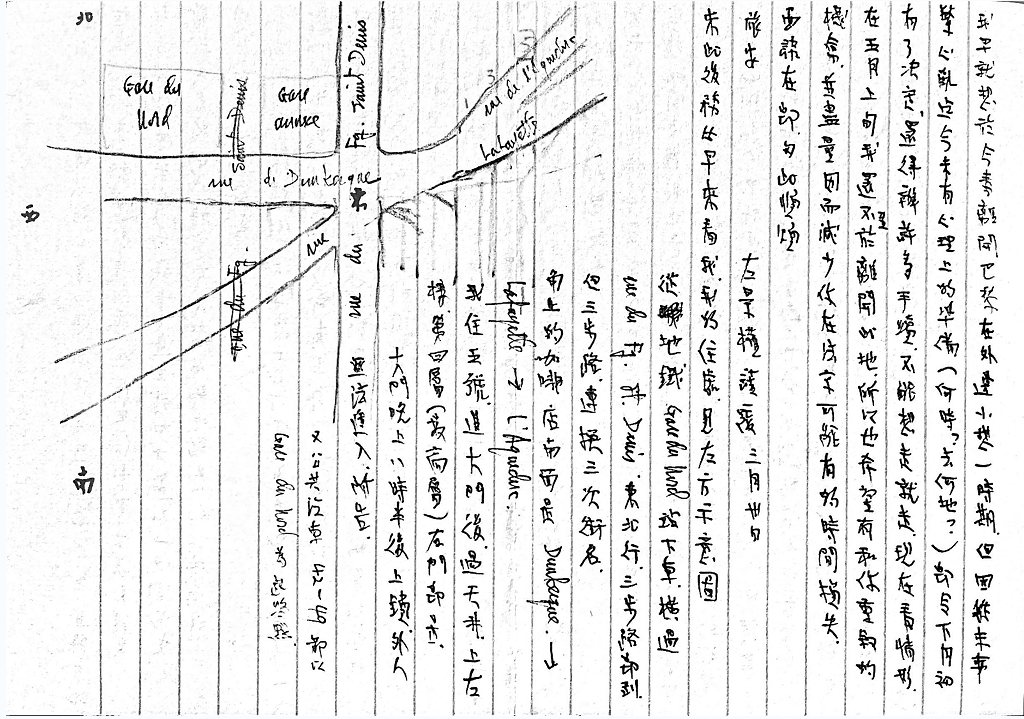

什么叫“对开”?我给大家讲一讲这事的原委。我在伦敦教育处住的时候,认识一位从巴黎来的中央美术学院的老师叫张颂南。张颂南告诉我,他想去阿姆斯特丹博物馆看画,我说我想去巴黎看敦煌文书,我们就说好大概十天之后的某一天,我们“对开”,他开往阿姆斯特丹,我开往巴黎,互相为对方解决住处。我在中国驻荷兰领事馆春节聚会时认识三个在阿姆斯特丹做生意的中国人,他们好像是机械工业部派来的,说是卖拖拉机的。他们仨在阿姆斯特丹租个大房子做生意,打牌三缺一,他们说你们有朋友来,就推荐到我们这儿,管吃管住,但是晚上得跟我们打牌。

我就向张老师推荐了这个地方,给了他门牌号,让他去找这三位老兄。张颂南让我住他在巴黎的宿舍,给我画了他所住楼房的地图,说好把钥匙放在信箱里。当时没有手机,没有email,也来不及写信,我就在约定的那天,5月6日星期一,一早赶到海牙,转乘7∶42的车前往法国。火车晚点,下午1∶30到巴黎北站,按照他给的地图找到他的宿舍,记得是一座学生公寓模样的楼(图2a)。我进去之后,在他的编号信箱里拿到他留在那里的钥匙,开了他的门,把他宿舍当作我在巴黎的旅馆。

图2a 张颂南画的地址

图2a 张颂南画的地址

这就是我和张颂南“对开”的友谊。这也就是我们当年留学在外的人之间的信任感。

最近我为了讲座在网上搜了一下张颂南先生,他是画家,1978年考取中央美术学院油画系研究生班,1980年毕业留校,1981年成为中国美术家学会会员,1984年至1985年被派到法国巴黎美术学院进修,就是当年徐悲鸿读过的学校。张颂南是董希文的大徒弟,董希文曾经跟常书鸿去敦煌画画,后来画了《开国大典》。张颂南是董希文在“文革”后带的第一波学生,后来也成为不得了的大画家。我网上看到一幅张颂南在法国进修时画的油画,是他的母亲,背景来自《韩熙载夜宴图》。张颂南回国后,1985年至1987年任中央美术学院院长助理,壁画系副教授,1988年移居加拿大。他经常在国内办画展,前几年他七十岁时回国办了一个画展,可惜我一直没有清理过自己在巴黎的记录,所以错过了和他见面的机会。

我在巴黎的张颂南宿舍稍作停留,随即去拜访左景权先生。

我去巴黎之前跟那里研究敦煌的两位华裔学者联络过,一位是左景权先生,一位是吴其昱先生。他们俩在戴密微的邀请下,与法国学者一起做敦煌研究,主要是编目录。左先生到北京大学讲学半年,所以更熟一些;吴先生也到北大短期访问过。我现在还保留着他们两位在我去之前的来信,对法国国家图书馆开门时间,找他们的地址路线等,都有详细的说明。左景权的信告诉我放假日期,还告知近年法国国家图书馆东方部为使敦煌卷子不继续受损,对外界读者原则上只提供微缩胶卷,不给看原卷,说你若来此,我可以陪你去见东方部主任莫尼克·郭恩(Monique Cohen)夫人。左先生想得特别周到,已经想到怎样打通关系让我看原件。

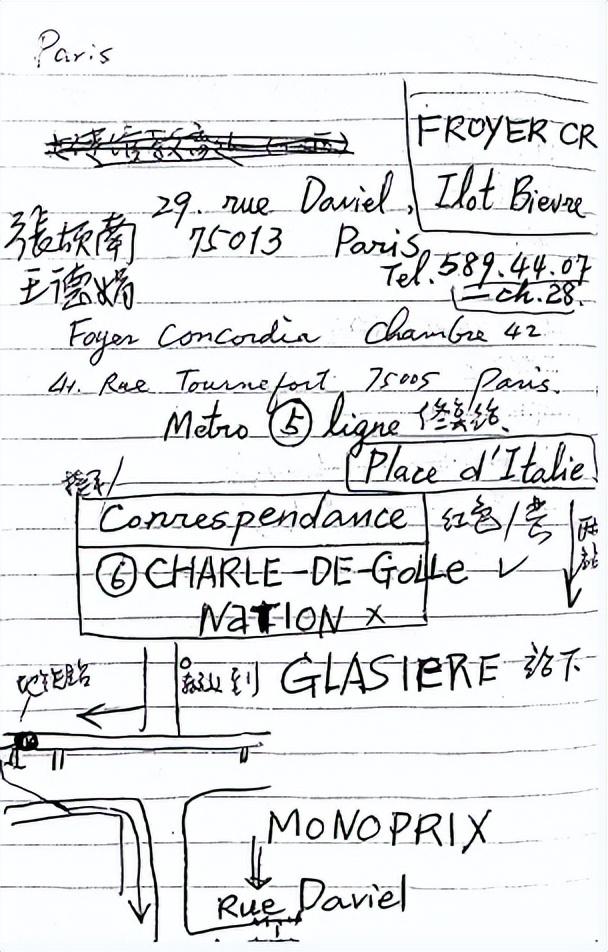

信里更加详细地告诉我到了巴黎怎么乘地铁,怎么找到他的房子,还画了一张他家的位置图(图2b)。巴黎的街道是放射状的,以一个中心伸出去八个街道。我从地铁上来之后,眼前八个街道,完全懵了。最后不知道怎么摸到了左先生家。左先生晚上请我吃晚饭,好像见到了多年未见的老朋友,我晚上11∶00才回去。左先生帮了我非常大的忙,他第二天带我去见郭恩夫人。郭恩夫人说,荣先生你是学者,可以看原件,我们一天限十个原件,你看完十个,我让馆员换十个,看十个就换十个。由此我在那儿的效率非常高,比一般读者效率高得多。

图2b 左景权先生信中的地图

图2b 左景权先生信中的地图

我也去过吴其昱先生家。吴先生家的藏书不得了,从近东一直到中国,我特别想看的书应有尽有,而且他编了一个吴其昱藏书目录,一览无遗。吴先生做学问涉猎很广,一会儿做敦煌希伯来语文书,一会做敦煌《景教三威蒙度赞》,还有道教《本际经》,唐人《珠英学士集》,法成的传记,什么都做。这就是老辈的先生的做法,就是四部都摸一摸,语言学的、文学的、历史的,都有研究。

我还要感激施舟人(Kristofer Schipper)先生,因为他是荷兰人,所以我的导师许理和介绍我先去拜见施舟人,他在法国地位很高,是法国高等实验研究院第四部的主任,而且是道教研究组的组长。我当时不太了解施舟人的学问,只看过他写敦煌道阶制度的一篇文章。

施舟人帮我联系拜访法国科学研究中心敦煌研究小组(438小组)的事宜,他还怕我跟他们沟通有问题,专门请了一位图书馆的中文馆员王太太(罗钟皖)当翻译,实际上438小组成员都会说英语,有的会说中文。438小组的组长叫苏远鸣(Michel Soymié),组员有左景权、戴仁(Jean-Pierre Drège)、艾丽白(D. Eliasberg)、梅弘礼(Paul Magnin)、童丕(Éric Trombert)、茅甘(C. Morgan)、吴其昱、施耐德(R. Schneider)等。

我去拜访的那天,左景权、吴其昱没在。聊到一半的时候,索安(Anna Seidel)进来了,她是非常了不起的一位研究道教的女老师,常年在日本,帮过很多年轻学人。苏远鸣先生也是研究道教的,访问过北大,我听过他的讲演。戴仁是后来敦煌组的组长,做书籍考古学,研究写本的物质性能,比如写本的纸张、装帧、颜色、栏格等。戴仁对我非常好,带我去参观吉美博物馆。

我把初次拜访法国敦煌组之行叫“鸿门宴”。为什么叫鸿门宴呢?那天一落座,三句话没完,缩微胶卷机器放出了一张照片,苏远鸣先生考问我,这是什么?我一看,是一张毗沙门天王像(图3),左侧写着“王上卿天王一心供养”,底下有三行于阗文字,写的是供养人相关的内容。毗沙门天王是于阗的守护神,我是研究于阗的,所以他们问我。我看到这张图很高兴,因为此前读过关于这张画的文章。

在一本法国出版的伊朗学杂志上,有于阗文专家恩默瑞克(R. E. Emmerick)和牛津的汉学家杜德桥(G. Dudbridge)合写的一篇很短的札记(Pelliot tibétain 0821, Studia Iranica, VII.2, 1978, 283-285)。敦煌组编目的人不做于阗研究,不知道底下三行于阗文该怎么写。我就告诉他们恩默瑞克和杜德桥的文章,说明这里是什么内容,回莱顿后马上复印了文章,给他们寄过去。这件事回国后跟导师张广达先生讲,他戏称这是一场“鸿门宴”。

图3 P.4518-27毗沙门天王像

图3 P.4518-27毗沙门天王像

当时苏远鸣先生见没把我考倒,很是高兴,向我全部开放了他们的资料室,所有东西我可以随便复印。其中有不少日本学者送给他们的抽印本,在外面很难找,比如池田温在《三藏》杂志上连载的敦煌写本识语的抽印本,后来我写《吐鲁番的历史与文化》时,很多高昌郡写经题记都是根据这里看到的抽印本。还有布目潮风、大野仁关于敦煌天宝地志的论文,以及邓健吾《敦煌莫高窟第220窟试论》,小野胜年《敦煌的释迦瑞像记》,牧田谛亮《智严的巡礼圣迹故留后记》等,这些在438小组找到的研究论文,帮了我很多忙,都是支撑我后来若干年敦煌、于阗甚至中外关系史研究的材料。

438小组最重要的工作是编敦煌卷子的目录,第一卷在1970年就出版了,是谢和耐、吴其昱两个人主编,到现在第二卷没有正式出版。第三卷开始,由苏远鸣主编,500号一卷,编了第三卷、第四卷、第五卷。2001年最后出版了王薇(Françoise Wang-Toutain)编的第六卷,专收藏文文库中的汉文写本目录。法国敦煌写本的目录是迄今所有敦煌目录里最详细的,内容的考定、编制的方式都是一绝,但是一直没有翻成中文,中国的敦煌学界几乎不太理会这个目录。我最近主持一个项目,重新给法藏文献定名,拟由上海古籍出版社出版彩版的图录,在使用法国目录时觉得他们相当了不起,即使是1970年出的第一卷,现在也很有参考价值。

左景权先生帮我联系郭恩夫人,敲开了法国国家图书馆东方部的大门。郭恩夫人是傲视群雄的人,她对我非常好,还有一位在北京出生的魏普贤(Hélène Vetch)女士,对我也多有关照。我在法图的时间比在英国图书馆要少,因为晚上要赶回住的地方。前面几天在张颂南处借住时还好,多晚回去都行。五天后张颂南回了巴黎,我就只好去住巴黎教育处。教育处的房子收费高,管得严,和国内作息时间一样,我在下班时间前必须回来,行动非常不方便。尽管如此,我的收获并不少。东方部楼外是个花园,为了节省时间,我就在一个长凳上吃午饭,买个汉堡包什么的对付一下,图书馆一开门,冲进去看书。

在法国国家图书馆查敦煌卷子有个麻烦,它按语言分开收藏,有伯希和汉文文库、伯希和藏文文库、伯希和粟特文库、伯希和回鹘文库。有的卷子一面是汉文,另一面是藏文,王重民编目的时候在汉文文库中,但后来拉露(Marcelle Lalou)小姐编藏文目录,看到汉文写本中有藏文,就移到藏文文库中去,另外给一个藏文号。她从1939年出了第一本《国立图书馆所藏敦煌藏文写本注记目录》,到1961年出版第三卷,其中有的卷子括注了汉文卷子编号,但大部分没有。

有些号在王重民目录中有,但缩微胶卷里没有了,我过去不知道往哪儿去找,到了东方部阅览室,发现有一个馆藏敦煌文书卷号对照表放在桌子上,提示哪个汉文号跟哪个藏文号是对应的,这样我就知道了哪些号要到藏文文库去找。但是这个对照表不完备,我复印了一份,自己又做了补充,列了一个新的表放在《海外敦煌吐鲁番知见录》法国那一章后边,相信对很多人是有用的。我特别要找移到粟特语文库的个别文书,所以也把粟特语和汉语文书的对照列入表中。

因为伯希和收集的敦煌写本有关历史研究的资料非常丰富,而且很长时间没有全面公布,所以多少年来我对巴黎的敦煌宝藏心向往之,有些文书缩微胶卷看不清楚,恨不得一步跨到巴黎去核对。我们北大老师讲课举过这样的例子:唐朝的户籍文书,正面写一户人家有多少人,有多少地,要交多少税,背面的纸缝会写一行标题,如“敦煌县悬泉乡 天宝六载籍”,并盖上敦煌县的印。纸缝写标题是为了不让正面的文字被人剪裁,以免有人造假,减去几个男丁,就少了很多税收。当某年的户籍废弃之后,敦煌的僧人会拿去废物利用,因为户籍这类官文书用的纸都特别好,背面可以用来抄佛经,大部分敦煌世俗文书都是因为这种情况而留下来的。

僧人抄佛经抄到户籍背面这行标题时,就拿剪刀顺着字边上一剪,再一粘,把官印和写有地点、年代的字粘在纸的下面。本来我们只要看到背面的字,就知道这是唐天宝六载(747)沙州敦煌县悬泉乡户籍,但是僧人这一剪一粘,我们就从缩微胶卷上看不到了。而能够到巴黎看原件的日本学者,拿文书对着灯光一照,字就出来了。如果有人写了考证文章,年代考错了,就惨了。缩微胶卷上的陷阱非常多,我们做敦煌的人非常害怕这种情况。

我在巴黎国家图书馆抄校的写本,和伦敦一样,主要是归义军和于阗的材料。下面给大家举几个例子。

P.3633《辛未年(911)沙州百姓上回鹘天可汗状》是研究归义军史最核心的史料。甘州回鹘打到敦煌的金山国,金山国投降,沙州百姓一万人上回鹘天可汗状。它的背面是《龙泉神剑歌》(图4),我们当时看到的缩微胶卷是很模糊的,乱七八糟,还有涂抹。王重民先生抄过这一件,应该是很可依靠的,但是他抄的时候略掉很多东西,没有注释说明为什么少这些,比如有些地方图片上有个黑疙瘩,是删掉的,还是改字,我们都不知道。这次一看到原件就清楚了,如果没有看过原件,总在那猜想可能是什么。

图4 P.3633背《龙泉神剑歌》

图4 P.3633背《龙泉神剑歌》

还有P.4065《曹元深上朝廷表文稿本》,我们在缩微胶卷上看到的文书一片黑,断断续续露出一些字,到巴黎一看原件,字都出来了。这是曹家第三代归义军节度使给朝廷上表文的底稿,是最重要的归义军节度使文件。我研究归义军,遇到这样的文书,我既绕不过去,又录不出来,你说这归义军史怎么写?所以过去做归义军史,如果没有读原件的机会,就无法通盘地做通史性研究,只能做个案研究,一旦有了看原件的机会,就可以做一部整体的归义军史。

1996年我出版的《归义军史研究》,用到的基本上是1985年伦敦、巴黎之行获得的材料,后来我又补进一些1991年在S.6981号之后的卷子里发现的材料。我把巴黎、伦敦最重要的归义军史料过了一遍,才敢写出《归义军史研究》,从张氏归义军到曹氏归义军,做了一个系统的讨论,是第一本系统的归义军政治史研究。

除了上述两个方面的材料外,我还想调查用淡朱笔抄写的一些重要文书,其中之一就是《李君莫高窟佛龛碑》。这座碑原来立在莫高窟332窟前室南侧,后来被白俄打断,上半截佚失了,下半截收藏在敦煌研究院的库房里。我们知道P.2551有这方碑的抄本,是淡朱笔抄的,这些红色笔迹在原来的缩微胶卷上一个字都看不到。如果不是到巴黎看原件,是完全无法和原碑对校的,所以这次我用陈祚龙的录文做底子校录了一份。

当然一有缓口气的功夫,我还是要去玩的。我看过《巴黎圣母院》,所以第一奔向巴黎圣母院。还有埃菲尔铁塔、凯旋门、香榭丽舍大街等。我也去过卢浮宫,但是枫丹白露这些远一点的地方没去,没有时间往外跑。卢浮宫跟敦煌有关,伯希和拿的敦煌绢画原来放在卢浮宫,后来法国政府把吉美博物馆当作国家博物馆的东方部,敦煌绢画都挪到了吉美博物馆。当年大的绢画基本都在展厅里,我得以浏览一遍。一般这种画上面是主体佛像,下面是供养人,中间有时有一方供养人题记,我当时主要是核对题记中的文字。

我去巴黎主要有两个目的,一个是调查文献,一个是收集现代的研究成果,后者就是要拜访学人和购买图书。所以,我此行还去拜访了一些研究学者,主要是与敦煌学相关的汉学家以及研究胡语的学者。除了上面提到的人外,我到巴黎拜访了哈密顿(James Hamilton)教授。哈密顿是美籍法国人,住在巴黎自家的老房子里,吴其昱先生给了我一个地址,我就勇敢地冲过去找他。他是跟张广达先生和我打笔仗的其中一个人,就是有关于阗文书年代的争论。敦煌的于阗语文书有一大部分是使者的报告,这些使者为了护送于阗王子去中原王朝,需要打前站,在沿路探明哪儿有回鹘人,哪儿有粟特人,哪儿有吐蕃部落,他们和于阗、敦煌的关系如何,然后写成文书向于阗朝廷报告。

这些报告是我研究归义军及其周边民族最重要的材料,但是这些报告在于阗文献里是最难读的。翻译于阗文的佛经,有对应的其他语言的佛典可以参考,翻译世俗文书,没有直接的参考材料,都不知道说的是什么。解读有关沙州的文献,还可以拿同时代的敦煌卷子比对,讲到甘州、凉州,甚至灵州,常常不知道使者在讲什么,有很大的语言隔阂。遇到这些部分,就需要有学者找出其他语种文献中对应的词进行研究。比如说从中文文献里找到所有“龙家”这个词,就可以解读于阗文中与龙家相关的内容。哈密顿是一个突厥学家、回鹘学家,他就把这些东西找出来、镶进去。他学过汉语,把五代史的《回鹘传》译成了法语,在1955年出版了一本书。我和张广达先生认为敦煌于阗文卷子是不同年代的,他认为都是一批使者写的,是护送一个王子的不同使者打的各种报告。

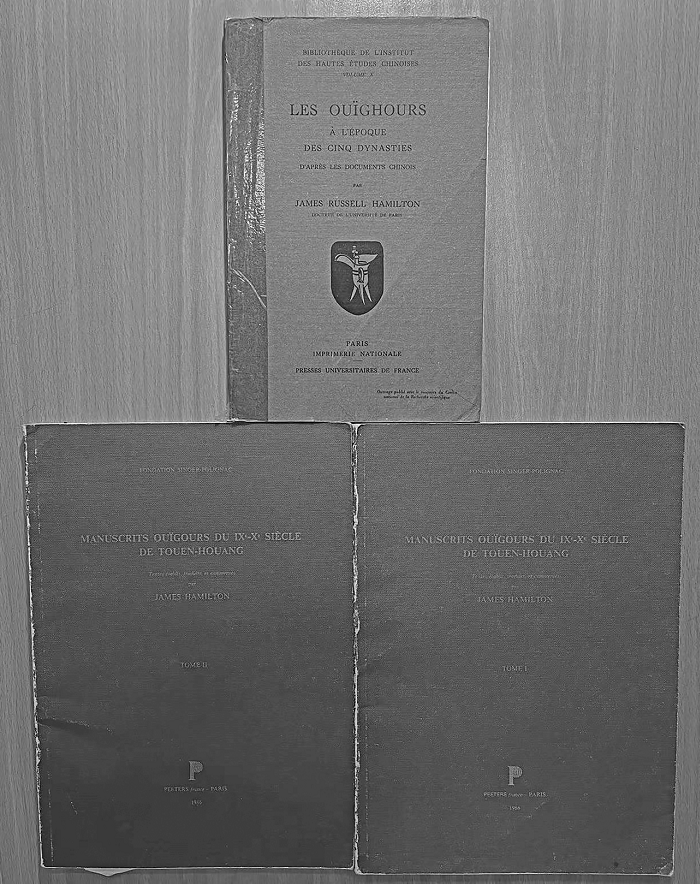

在西方,学术争论归争论,朋友是朋友,我去了,他对我非常好。那天他府上还有一位蒙元史学者,汉名叫罗依果(Igor de Rachewiltz),是个意大利人,在澳大利亚国立大学当教授。其实他是研究马可·波罗的大家,是《蒙古秘史》英文本的翻译者,我在哈密顿家里碰见他的时候还没有做马可·波罗研究。我们三个人聊了一阵子,现在想不起聊了些什么,但没有聊到马可·波罗。哈密顿送了我一些抽印本,没有贝利那么多,大概有十篇左右。有他写的研究九姓乌古斯与十姓回鹘关系的文章(Toquz-Oruz et On-Uygur, JA 250, 1962, 23-63)等。这些抽印本对我非常有用。1986年,哈密顿把英、法两国所有回鹘文的世俗文书翻译成法文,书里有转写、有翻译、有注释(图5)。他是研究敦煌回鹘语文书的第一人。

图5 哈密顿的著作

图5 哈密顿的著作

我还在巴黎的书店买了一些书,最主要的收获在梅松纳夫书店(Adrien Maisonneuve)。这是个老书店,我每次去巴黎都会去。我之前在莱顿就联系过这家书店,邮购他们的书。我在梅松纳夫书店买到拉露的《敦煌藏文写本注记目录》第1—3卷,最早是1939年出版的,还能买到。我还买了哈密顿的《五代回鹘史料》,1955年出的,哈密顿自己都没这书了,但书店里有。还有戴密微的《拉萨僧诤记》,石泰安(Rolf Alfred Stein)的《格萨尔王传研究》《汉藏边境的若干古代部族考》《桑耶寺年代记》,还有苏远鸣编的《敦煌汉文写本目录》第三卷,以及收有张师和我的论文的《敦煌研究论集》第三册等,这些书对我研究归义军及其周边民族有很大的帮忙。

在我到欧洲前的1983年,苏联敦煌学者丘古耶夫斯基出版了《敦煌汉文文书》,里面发表的苏联藏敦煌文献都是没有发表的材料,张先生让我一定要买到这本俄文书。我不会俄语,问吴其昱先生去哪儿能买这本书,他说有一家“共产党书店”,里面卖俄文书。其实是Globe Bookstore(全球书店)(图6),我们就去找,结果在这家所谓“共产党书店”里果然买到了丘古耶夫斯基这本书,非常高兴。

图6 所谓“共产党书店”

图6 所谓“共产党书店”

1985年5月15日,我的巴黎考察到此为止,这一天是星期三,我告别凯旋门,乘早班7∶48的火车从北站出发,凯旋而归。

(附记:《满世界寻找敦煌》是在中国丝绸博物馆的系列讲演基础上,根据录音整理而成的文稿,感谢博物馆及整理者的出色安排和细心工作)

——本文刊于《文史知识》2022年第12期

- 0002

- 0002

- 0000

- 0004

- 0003