李济:《城子崖发掘报告》序

编辑考古报告集的动议始于1929年,那时我们原想以殷墟发掘作报告集的首卷,按照田野工作的顺序陆续编印。1930年一年,河南忽然变成内战的中心地点,殷墟发掘因此中断。适值吴金鼎君在山东的考古调査叠有发现,历史语言研究所组织的田野工作队的活动,在这一年,也就由河南移到山东去了。最初我们本想在临淄建筑一个山东田野工作的中心,吴金鼎君同我到那里曾去看了一次。由临淄回到省城后,吴君又领我到他所发现的济南附近龙山镇城子崖遗址去了一次。我从临淄调査回来,对于原来计划的施行,很感觉踌躇;我很知道临淄这种地方,必蕴藏着无限的宝贵的史料,考古发现的可能很大。不过问题太复杂了,绝非短时期可以料理得清楚的。我们既已在安阳建设了田野考古的重心,在能作一段落以前,研究所的财力人力绝不允许我们再拈起一个与殷墟类似的短时间不能解决的问题。这一年是否应该动手作临淄,我们就不能不作一番彻底的计算。这个考虑尚没得到一个段落,忽然发现了城子崖这个遗址,这个困难就得了一个比较合适的解决。故我调査城子崖后的感想,是极简单的,决绝的。决定选择城子崖作山东考古发掘第一个工作地点的理由,我认为是极充分的。这理由我在1930年向山东古迹研究会及济南的新闻界已撮要陈述过。那时的目的只是要解释我们为什么如此作,现在我们最初所看的理由可以说是完全证实了。

但城子崖遗址的重要,却远超我最初所说理由之上,由这遗址的发掘我们不但替中国文化原始问题的讨论找了一个新的端绪,田野考古的工作也因此得了一个可循的轨道。与殷墟的成绩相比,城子崖的虽比较简单,却是同等的重要。在这第一卷报告集前,这一段效力的过程是值得详细记述下来的。

讲起古史研究的新运动,如考古一类的工作,我们并感觉不到什么特别的愉快。这种事业在中国,犹同别的自然科学研究一样,至少比别人要落后八十年。固然有时我们也可以拿宋人的几部书籍,强为自慰地说,我们中国人考古的兴趣已经有八百多年的历史了;但这只是兴趣而已。有兴趣而无真正的办法,所以始终没得到相当的收获。要是把现在的考古学与我们固有的金石学放在一个宗派里,岂不成了中国的胡人用改姓的办法冒充黄帝子孙的那一套把戏。

这话毫不带着藐视古人的意味。我们在这种民生凋敝的时候,居然能为社会所容许,作一点考古的工作,一部分的理由不能不说是受了宋人传下来的民族好古癖所赐。可是话只能说到如此而止,此外全是中国学术界向所没有的自然科学的办法。中国现在还能继续地进行这些考古工作,一半也是因为借用了自然科学的方法,得了若干发现的缘故。这一半我们应该记得,完全是外国带来赠予中国的。就是最近在中国几件重要的考古发现,大部分仍是外国人提倡出来的。“他山之石,可以攻错”。这些地方我们似乎可以尽量地认清楚那些原委,然后我们才能放胆地做进一步的工作。

我的意思是这样的:外国人研究中国事体,总是从比较法入手。无论他采取哪种标准,他看中国事情总比较的客观一点。这种态度应用在历史研究方面尤为有益。中国史学家要能把中国的史实,像西洋支那学者似的前看后看、左看右看,看完了再东比比西比比,总可以找出些新的意义出来。由这种立场出发,不但可以得些事实上的新认识;新的史实,新的收集材料的方法,也可以连贯地悟到。

但这只是一个讲法;比较法的应用,也有它自然的限度。用得好,可以贯串一大堆似乎不相干的事实,把他们唤醒了,成一组活的历史,如古生物学家靠些古生物残骸的遗迹就可以描写过去百万余年的地球上种种生物的活动。用得滥,就免不了犯生吞活剥的毛病,摭拾一鳞半爪,强为沟通,造些种种奇怪的学说。表面上似乎持之有故,言之成理,一遇着真实可靠的材料,就会讲不通。这类学说的寿命大概都不会很久。在人类学、民俗学、心理学、生物学中都有不少的例可举,见之于历史研究的尤多。早期研究“中国学”的西洋人好多都在这个风气内熏陶出来。他们在中国文字的古音古形古义尚没研究一个道理出来的时候,就有胆子把它与楔形文字乱比起来。对于中国古史传说的真伪没弄清楚就敢讨论中国文化的来源。这些人,虽说挂了一块学者的招牌,事实上只是发挥某一种偏见,逞快一时。这当然不能代表自然科学的真精神。

所谓研究自然科学的真精神者,至少应该保持如荀卿所说“无欲无恶,无始无终,无近无远,无博无浅,无古无今,兼陈万物而中悬衡焉”的态度。养成这态度最大的阻碍,自然是感情。尤其是在人文科学范围以内,感情最难抑制;结果多少总是“蔽于一曲”而失其真。

我们大约尚记得,十余年前,在古史新运动的初期,那反对疑古派所执为最充足的理由是怕尧、舜、禹的黄金时代若打倒,就“会影响到人心”。骨子里的意思大概是说,假如我们要把中国上古的文化说得不像他们所想像的那样子,我们民族的自尊心就要失掉了。这点感情虽是不十分合理,动机却很纯洁,且是极普遍存在的,好多成熟的科学家与哲学家都免除不了。外国人带了这种感情来论中国事,无形之中就要把中国的民族史看得比他本国的格外不同一点。被误解的人自然也要想法子自卫。是非曲直,反愈闹愈纠纷了。不过治史学的人,并不一定要完全抑制这类的感情。说穿了,这仍是一个技术问题。技术高的史学家就能把他的感情贯注到真的史实里,技术低的人往往就由着感情作用不惜创作伪史;但结果总要弄巧成拙。

假如我们能把这一点认清楚,我们整理中国史就得到一个最可用的方式。最要紧的第一步,自然是多找真实可靠的材料。处置这种材料的方法与处置一切自然科学材料应该是相同的。价值的观念一摒除,其余的就可迎刃而解了。历史法与比较法原都相互为用,离不开的。要没有好恶的观念作弊,一切都变成了很简单的逻辑问题。

如此看考古学,考古工作是一件极有准绳的。至少我们应该以此自律。我们固不惜打破以中国上古为黄金时代的这种梦,但在事实能完全证明以前,顾颉刚先生的“层累地造成的古史”也只能算一种推倒伪史的痛快的标语;要奉为分析古史的标准,却要极审慎的采用,不然,就有被引入歧途的危险。

殷墟发掘的经验启示于我们的就是:中国古史的构成,是一个极复杂的问题。上古的传说并不能算一篇完全的谎帐。那些传说的价值,是不能遽然估定的。只有多找新材料,一步一步地分析他们构成的分子,然后再分别去取,积久了,我们自然会有一部较靠得住的中国上古史可写。但这只是考古的连带工作。考古学的本身问题却自成一个系统,实质也许与上古传说毫不相干,也许证实一部分,也许完全符合,事先却不能作任何推断;不过考出来的大约总是比较可信的史料。譬如殷墟这个遗址,所以为人特别注意的缘故,直到现在仍是因为它出了甲骨文,可以供给一般研究古文字的人分析中国古史传说的新标准。同时殷墟也给好些考古学家提供了所谓“哑巴材料”,可以为中国古文化研究,作种种历史的与比较的分析,由此可以看得出中国古民生活之状态及那构成的经历。

以殷墟出土物为基本材料而研究中国上古史的人至少有两件必须作的初步工作: (1)以文字材料比古史传说,藉定古传说之真伪。(2)分析无文字之实物,寻其原始及沿革,探求中国古史家向不十分注意的那时的生活状态。第一件工作所需的比较材料如古史传说之类多少总是现存的。第二件初步工作所需的材料必须在地下寻找出来的才能用。故处置殷墟出土品之必然的下文,为寻求可与殷墟相比之实物。

这问题有使人感觉困难处。殷墟出土的实物分析出来,显然地呈现着极复杂的混合状态,相比的材料必须多方追求。在这类材料实现以前,殷墟出土物之意义,就不能十分明了。故史言所发掘殷墟以来即从事于类似之搜求。陆续的发现多能增进此问题之解决,其中最紧要的成绩,要算是城子崖的工作。这是考古组同人们认为五六年来对于历史研究上的最重要的贡献。

有了城子崖的发现,我们不但替殷墟一部分文化的来源找到一个老家,对于中国黎明期文化的认识我们也得了一个新阶段。这一本报告所记录的城子崖文化的内容有几点是应该特别注意的:

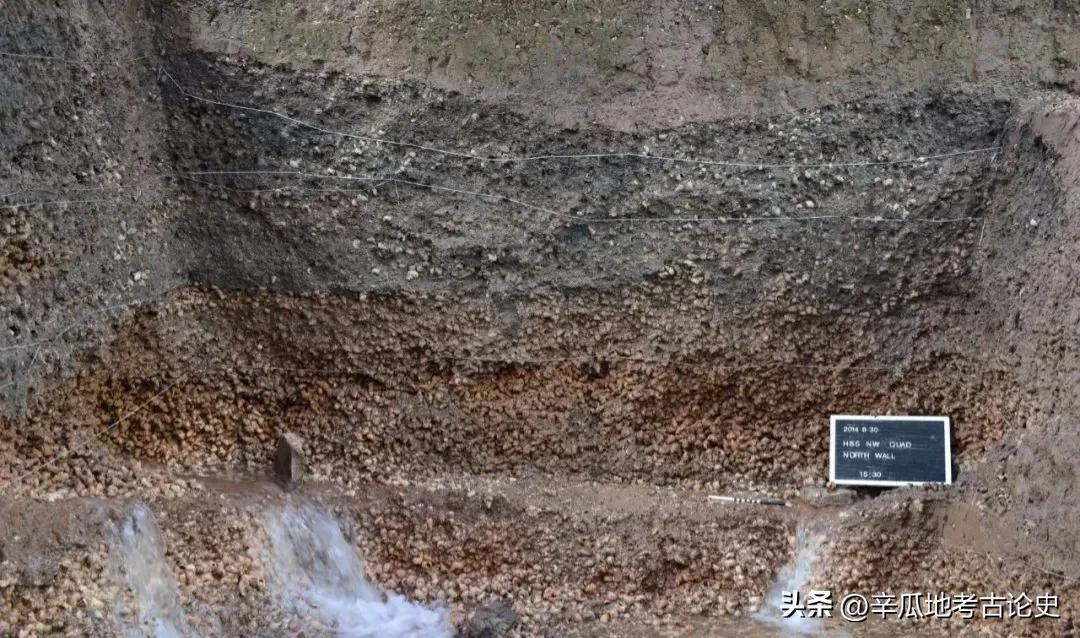

1.遗址内无疑地包含两层文化,在地层上及实物内容上均有显然的区别。

2.上层文化已到用文字时期,证之古史的传说似为春秋战国时之谭城遗址,其时代当即可由此推定。

3.上层文化中最显著的进步为用青铜,有正式的文字,陶器以轮制为主体。其余的物质均似直接承袭下层,略有演变。

4.下层文化为完全石器文化。陶器以手制为主体,但亦有轮制者。所出之黑陶与粉黄陶,技术特精,形制尤富于创造;此类工艺,到上层时似已失传。

5.城子崖遗址中最可注意之实物为卜骨。由此,城子崖文化与殷墟文化得一最密切之联络。下层兼用牛、鹿肩胛骨,上层只用牛肩胛骨;故上下两文化层虽属两个时期,实在一个系统。

这组文化包含的意义,与仰韶、殷墟及殷墟附近之后岗遗物比而更显明。构成殷墟文化最紧要之成分——骨卜,遂得一正当之归宿。

骨卜习俗之原始及其传播在现代民俗中仍为一未解决之问题。讨论这个问题的,大概都追溯到中国三代的龟卜为止。但殷墟发掘已经证明中国的龟卜还是从骨卜演化出来的。殷墟所出的卜用的骨实比卜用的龟多。就那一切技术说,已到极成熟的时期,故殷商时代这种习俗必具极长期之历史背景。这种历史的背景在那中国北部及西部分布极广的石器时代仰韶文化遗址中,毫无痕迹可寻;但在城子崖遗址中却找了出来。因此我们至少可以说那殷商文化最重要的一个成分,原始在山东境内。

这是一个很重要的线索;这关系认清楚以后,我们在殷墟殷商文化层下又找出了一层较老的文化层,完全像城子崖的黑陶文化。事实上证明殷商的文化就建筑在城子崖式的黑陶文化上。在殷墟附近的后岗我们已找到同样的证据。故城子崖下层之黑陶文化实代表中国上古文化史的一个重要的阶段。其分布区域,就我们所知道的,东部已达海岸,西及洹水及淇水流域。继续的搜求或可证明更广的范围。

究竟这一个阶段合于传说历史的哪一部分,自然是值得推寻的。但在中国考古学现在斩荆棘辟草莱的时候,我们还来不及理会这件事。城子崖的上层文化,虽似为春秋战国期的谭国文化,但就黑陶文化言,那只是一个尾声。黑陶文化的正统表现于城子崖下层者,似已到了鼎盛时期;这可以由黑陶的形质及技艺完全证明。田野考古工作人员现在的责任是应该更进一步追求这一系文化的原始。

单就骨卜言,除了孕育殷商期中国早期的朝代文化外,后来又东传至日本,北至通古斯及西伯利亚之滨海民族;历史期间的鞑靼民族也浸染了这个习惯;以后西播,直到爱尔兰、摩洛哥一带。现在我们可以知道这习俗的沿革最早的一段似与黑陶文化有分不开的关系。最显要的证据就是在我们现在所知道的黑陶文比遗址中都有卜骨的遗存。黑陶的遗址既散布在山东及河南的东部,中心地点大约总在山东一带。它与西北部及北部的彩陶文化对峙到若何程度,尚无从知悉。但他们是两个独立的系统,在各地方的发展有早晚的不同,却是很清楚的。据一切的经验看来,在殷墟所代表的中国最早期的历史文化中,骨卜不但是那时一切精神生活之所系,而且骨卜的习惯对于中国文字早期之演进大约有极大的推力。城子崖的卜骨虽无文字,然那时的陶片已有带记号的;可见下层的城子崖文化已经完全脱离了那“草昧”的时代了。凡此一切都给予我们一个强有力的暗示,就是构成中国最早历史期文化的一个最紧要的成分,显然是在东方——春秋战国期的齐鲁国境——发展的。要是我们能寻出城子崖的黑陶文化的演绎秩序及所及的准确范围,中国黎明期的历史就可解决一大半了。我们相信这不但是田野考古工作一个极可遵循的轨道,而且对于中国上古史的研究将成一个极重要的转点。

所以我们决定以这篇报告为报告集的首卷,希望能由此渐渐地上溯中国文化的原始,下释商周历史的形成。

- 0003

- 0003

- 0000

- 0000

- 0000