李济:踏入文明的过程——中国史前文化鸟瞰(待定稿)

一、引 言

半个世纪以来,中国地质学的研究包括了不少对于地面沉积现象,也就是地质学家所说的第四纪的地层及其所蕴藏的生物化石的分析。其中与人类有密切关系的,自然是若干化石人的发现。

这儿用“化石人”这一名词,是取它的最广的意义,包括现代人类的老祖宗和他的若干近支。

至于地域上的两个名词“中国”和“东亚”,也釆它们广义的内涵,下文将有交代。

再讲到“史前史”这一名词,所包含的意义也具有伸缩不同的范围。第一,所谓“史前”是否有一固定界线?这也可以有几种不同的说法;这一问题,似乎可以很明确地解决,譬如,我们可以说凡是有文字记录历史以前的人类的历史就是“史前史”。这一定义,把第一个“史”字,狭义的讲,严格地只指有文字记录的历史;第二个“史”字,却是指全部人类生活的过程,也就是说“史”的广义,如科学家谈“自然历史”一词中“史”的意义。不过这一定义,也可引出不少的困惑,因为以现今存在的文明古国历史论,差不多每一国所记载的古代史,都杂有一长段传说的神话故事,为后代人的追述或伪造。这一情形普遍的存在,就引起了下一难题:所谓记录历史的开始,是否包括神话历史在内咧?这确是史学家的一个大难题。困难的焦点,尚可加以简单的说明。若以中国古代史为例,这一说明可举例解释。譬如:唐虞夏商各代,都是自孔子以来大家所认为中国文明的黄金时代而在秦以前就有记录的。中国最早的历史学家——司马迁——谈中国历史,更从五帝谈起,比唐虞的黄金时代史前文化还要早。

不过最近的田野考古工作,所发现的地下(有文字记录的)材料,最早的只能到商代的中期,时代在盘庚迁殷以后。若是照现代考古学的标准说,就可以把盘庚以前的传说历史都算在史前史范围以内去了。

不过这一办法也并不能解决内在的困难,理由是殷墟文字并不代表中国最早的原始文字,而中国文字的发展,就殷墟的书契所表现的说,虽然有个长期的背景——而且这背景也必定是中国民族在远古时代生活的一种反映,同时它也应该是见于文字的。这一段中国文字的早期历史是否尚有保存的咧?这虽是不容易答复的一个问题,却是值得现代考古学家追寻答案的一个目标。

以上的假说尚待证实,但根据现代考古学的材料不失为一条最与史实相符的假说。因此我们讲中国的“史前史”可以把第一个“史”字界线,定在商朝的先公先王时代;比这一时代更早的夏朝以及五帝本纪所记录的其他传说,划定为传说中的中国上古史,现在仍列入史前史的末段。这自然只是暂定的一个时限,新材料的出现,仍可以把它加以移动。

二、史前史从何说起?

百余年来,谈人类历史,大部分都从推测人类的原始这一问题谈起。最初只是根据进化论学说加以臆测,等到1890年前后,在爪哇发现了猿人的化石遗存,进化论就得到事实的根据。这一惊人的发现不断地鼓励了这一路的研究,使很多的自然科学家继续地在各地追寻类似的遗存。数十年来所获的结果,是很丰富的,其中与亚洲东部有关的有下列的重要项目:巨猿人、北京猿人、蓝田猿人、丁村人、长阳人、马坝人、河套人、山顶洞人、柳江人、来宾人等——这些重要发现都是近半个世纪以来搜寻出来有关人类历史的科学成绩。它们所呈现的问题,性质很复杂,意义更各有不同:有些与全体人类的演化有关,很多是关于中国民族的早期历史,但它们都构成了中国史前史的重要资料。

我们且先把这些化石人的时代加以清理,看一看他们的时代背景。不过史前史的时代背景,现在尚不能用年代计算,所以我们只能跟随着地质学家的标准,将东亚一带的第四纪的分期以中国大陆为准,列一简表如后(见下页)。

此表大致是根据第一章(阮维周教授)所列的,不过在化石人一行所列的秩序用最近发表的资料作了些小的变化。这只是暂定的一个格局。虽说每一行的数目字及时间的长短,都具有很大的伸缩性,仍可按它用作史前史在近半世纪的一种成就。再由此表,我们进一步地看这些新发现的,文字记录以前的史料之若干重点及所引出的问题,就我的意见我们可以排列一个秩序出来了。

甲.与人类原始有关的资料及其问题。

乙.蓝田中国猿人和北京中国猿人与爪哇猿人之关系及其移动路线。

丙.尼安德塔尔人与马坝人及蒙古种的祖先。

丁.有辨的荷谟在东亚出现的时代。

上列的第一个问题,可以说远在这一世纪的初期就为若干前进的古生物学家及地质学家提出。纽约的自然历史博物馆曾为搜求这一类资料,组织过数次科学远征队,到远东来作实地勘察。参加这一工作的科学家,有不少是最有经验的古生物学家、考古学家及地质学家等,如:

马修(W. D.Matthew)博士,谷兰阶(W,Granger)博士,纳尔逊( N. C. Nelson)博士等,他们代表各行的顶尖人物。虽说这些远征队并没有找到解决这一问题的头等资料,但这一问题,经过数十年的搁置似乎尚有重提的价值;所以阮维周教授在第一章已经具体地把这一问题重提起来。因为地质学家仍旧认为适合人类起源的自然环境,不可能有很多的地方:而西藏高原的附近之所以被认为是一个,或说唯一的可能地带,所根据的是地质学家公认的下列的几项事实:

(1)中新统时代的地壳运动,将喜马拉雅区大地槽,褶皱为喜马拉雅山。

(2)喜马拉雅山耸起后,使印度的北部——斯瓦里克大地槽一带的动物群,即蕃殖在中新统和上新统时代的动物,因环境的改变,渐趋移动或灭亡。

(3)西藏及蒙古地区以及喜马拉雅山的南边,因这高山的陡然耸起,气候大大地变动。印度以南的印度洋的季节风为高山所阻;在西藏高原及其东北区域,原来茂密的森林就退缩了以致趋于灭绝了——这自然是一个长期的演变。

(4)不过这一自然环境的演变,却造成了生物演进的有利环境。与人类原始最有关系的一面为:人类的老祖宗,原来生活在树林的猴猿群(如上新猿等) ,被迫下地寻觅食物。

(5)由体质人类学推测:人类的上肢及双手形成较早,是树上生活培植出来的。但人的下肢及两脚的形成,确实比上肢晚,是在他们的老祖宗自树上被迫下树在地上行动,才渐次形成的。

显然地,被迫下地,把生活方式作基本的改变,必是受自然环境的压迫,不得已地由“竞存”的冲动而促成。而这种自然环境,照地质学家说,似乎以喜马拉雅山在第三纪时代的耸起,最合这一条件。在他处的地区如非洲,直到现在为止,地质学家尚未发现这一类的由地壳运动造成的类似的地质演变。

基于以上地壳运动的理论,我们觉得孔尼华及最近在广西石灰岩洞发掘出土近于人形的一些巨牙化石,不宜轻轻地放过(原文如此。疑指孔氏在香港中药店收购巨牙化石一事。——原编者)。若有机会的话,当作有系统的追寻。中国大陆境内,远在始新统时代就有低级的灵长类动物的发现。到了中新统和上新统的期间,近来更有林猿的化石的发现,地点在云南境内。等到更新统开始的时候,近于人形猿的老祖宗的化石,也在接近喜马拉雅山区的华南出现。这些各种不同化石的发现,都可以证明二十世纪初叶地质学家推测的人类原始于中央亚细亚的说法,仍是可以追寻的科学问题。追寻的地带应在邻近喜马拉雅山的区域——以中国境界论,应该在云贵广西,西康川西青海一带以及西藏高原本地。

上列的第二个问题(乙) ,为蓝田中国猿人、北京中国猿人和爪哇猿人之关系。蓝田人是在1963年发现的,地址在陕西蓝田县的陈家窝村庄附近。出土这一化石的地层,上有逾30米厚的红土,下有1米多厚的砾石层。在这厚30米以上红土底层,接近砾石层的地位,出现一块下颚骨,保有全部的牙齿。据初步的研究报告,报告人认为与北京人比,虽有若干差别,但类似处甚多,所以他们的结论认为这一化石人与北京人系同一科属,并且命名为“中国猿人蓝田种”,俗称蓝田人。蓝田人的牙齿比北京猿人男性的小,女性的大,很显然地缺少第三臼齿。不过经手描写这一标本的人,似乎没有描述北京猿人报告的类似经验,因此我们得不到一个详细的比较的论据。但在出土的地层以及一般的形态上大概是可靠的。至于蓝田人的时代,除了地层外,尚有同层出土的动物化石佐证:包括赤狗、虎、象、野猪及斑鹿等。张光直教授把这一时代放在湟水侵蚀期,等于更新统中期的开始,与周口店的北京人比,要近于同期了,也许更早,即现代地质学家所说的中更新统期。

此处应该附带提及的为在山西芮城县的匼河村附近一个叫老凹里的地方附近,在1960年发现的旧石器遗址共11处。出文化遗存的地层都在靠黄河岸边红土下的砾石层,因此田野工作者认为属于更新统的早期,与泥河湾时代同期。其同层出土的动物化石有披毛犀、肿骨鹿、扁角鹿、野牛、师氏剑齿象、东方剑齿象以及纳踽象等;这些化石动物群在地质的地层上出现的时代在华北有个甚长的期限……如扁角鹿就甚早。

不过这遗址中,似乎并没发现任何人类骨骸。把这一文化放在更新统早期,却有前例可援,因为泥河湾的化石里,照法国人类学家的意见也出现过人类打制过的石器。

若是我们把出北京人的周口店,与芮城县的匼河、西侯度,及出蓝田猿人的陕西蓝田比较,就原始报告说,时代的先后,似乎是很近的。较西的两遗址根据地下情形的观察也许比周口店的猿人洞堆积可能还要早些,我们对于北京人的地下情形知道最详细(见第二章、第三章)。匼河的发掘报告以及蓝田猿人的详细报告,尚不能与周口店的比较。现在可以说的,只是蓝田猿人比北京猿人有若干体质上的差异,匼河文化与周口店猿人洞的文化比较,不但打制技术较差,而内容也有重要的分别。北京人已有控制火的能力,这是原始文化的一个大转点。匼河及蓝田两遗址里,似乎都没有用火痕迹报道。蓝田在西安附近,居三遗址最西:周口店在北平附近,最东;匼河在这两遗址的中间,偏西。因此我们可以看出一个趋势,即:假如现在化石人类学家所说的北京猿人不但与爪哇猿人同科( Family)同属( Genus)而且同类( Species) ,北京猿人的老祖宗必定为从西南迁移到北京附近的;所走的路线,可能由云贵经四川、陕西再经山西或豫北游荡到太行山东边的。发现的资料,至少为这一路线建了好几座里程碑。这一假设,同时也与人类原始于喜马拉雅山附近的西藏高原说没有冲突。就地质方面,我们更宜记着,在更新统时代,南中国海的现代海面,在喀什米尔冰期时,可能是一大片陆地,这就可以连接到爪哇等的印尼群岛了。在这一情形下,由爪哇到中国大陆,能走的动物,从印尼迁移到广西云南贵州四川一带,不是一件不可能的事。

近代中国大陆出土的化石人所引起的第三组问题(丙)为“尼安得塔尔人,马坝人及蒙古种的祖先的骨骸”,这一组的问题就接近了东亚各民族有共同兴趣的一系列研究资料:即蕃殖在东南亚以及新大陆的所谓“蒙古种人”在什么时候从现代人类——学名我译为:有辨的荷谟(Homosapiens)——分化出来的?在最近的廿余年内,地下出土的资料与上组问题有关的,最重要的有下列的数种:

(1)河北周口店的上洞人及其文化。

(2)1954年山西汾河流域襄汾县的丁村遗址所出的旧石器遗存及三个人牙。

(3)1957年湖北宜昌长阳县钟家湾所出的人骨化石,一上颚骨带有前臼齿及臼齿,另有一下颚的第二前臼齿;发掘人根据同层的动物遗骸,认为属于中更新统的晚期。

(4)1958年韶关附近的曲江县马坝村狮子山地方农人在挖肥料的时候掘出一块人头骨。事后追寻,据说由同出的动物证明这一化石人残骸,可能的时代在更新统中后期之间。

(5)地层上确属于更新统晚期的( ?)为铁路工人1957年在四川资阳发现的一具女性骨骸,约五十岁左右——差不多把全部头顶骨都保存了。

(6)1958年,在广西的柳江附近,也发现了近乎完整的一具头骨;发现人根据同时出土的动物群,也把这一具人骨骸定在更新统晚期( ?)。这具头骨,据报告年岁也在四十左右;除了头骨外还有若干脊椎骨出土。

(7)出土较晚的,但地层不十分清楚的,尚有德日进神父在河套发现一颗上颚的旁门齿(1922年)。这一发现是与有名的河套旧石器文化后期遗存——包括石瓣器——在同一遗址出现的。近年的田野考古,又在河套附近发现过(1957年)同一时代的人类骨骸——有颅顶骨,上股骨的下段。

(8)应该附带在此一说的为1956年在广西来宾发现的所谓“来宾人”。因为与这人骸一同出土的动物群,都是现代仍生存的,“来宾人”的年代也就没有疑问地不能划入更新统了。

以上的发现,除(1)及(7)两项外,其余的六处发现大多数有确定的出土报告;但所属的时代却各有性质不同的划定的根据——早的可以认为到更新统的中期之末;晚的也由多数的田野工作人把它们认在更新统的后期。至于人类遗骸的特点,最引人注意的为:

(1)丁村的三颗牙齿中,两个上门牙舌面都是箕形( Shovelshaped)。

(2)长阳人的长颚骨及牙齿,在形态及幅度上,虽比北京人较进化,但尚接近北京人;有些人类学家认为是分化期蒙古种雏形。

(3)广东曲江的马坝人骨骸,头部及面部保存得相当多,呈现的形态为粗大的眉脊骨,近于圆形的眼眶。据测量人的推算,头容量似乎大于北京人,头骨厚度也较薄,尤其是眼眶的形态接近现代蒙古种人。有些人类学家认为马坝人的形态,可能与欧洲、西亚的尼安德塔尔人的演化阶段相符,时代也似乎相同。

(4)资阳人属更新统的晚期( ?) ,有一个近于完整的头骨,脑容量尚比北京人(女性)比较的要大过200 cm3。所以报告人及体质人类学家都认为资阳人已演进到了“有辨的荷谟”(Homosapiens)之阶段,即通俗说的现代人了。就一般的形态看——尤其是面部的表现——这一早期( ?看下文)出现在四川的中国头骨,不但仍保留了些中国猿人的若干形态痕迹,并且已具近代蒙古人种的特征,如较低的鼻孔(详下文)。

(5)柳江人的头骨也具有蒙古种人的特征,尤其是那较平的面孔和宽大的颧骨。不过在有些方面,这一标本似乎杂有澳洲土种的成分。

以上五处骨骸,加上1922年德日进在河套发现的旧石器时代晚期的门牙,似乎都可以直接地或间接地证明:在中国猿人以后,中国大陆发现的化石人大多数与现代蒙古种人有若干关联。这并不是说他们能代表近代人类学家所谈的蒙古种。我们的意见只是说,自中更新统末期直到全新统时代——这一将近廿多万年的时代,似乎是蒙古人种的演进时代;而促进这一种演进的区域可能就在西藏高原以东的东亚及东南亚区域。

除了人类骨骸外,我们晓得,并有若干文化遗址的发现。实际上,大部分的化石人,都有些人造的工具伴在一块儿出土:如蓝田人,旁有一具粗制的砍砸器:与资阳人相伴的有一具粗制骨锥。这些伴存的工具自然很富有研究价值。但较大量的遗存可作比较研究的为匼河遗址、丁村遗址、以及早期德日进神父发现的河套遗址所出的大量石器和骨器。将上三处遗址所觅集的经人工制造过的标本加以较量,我们所得的结论可以归纳如下:

(1)匼河流域的遗存中,在石器的打击技术方面,赶不上周口店猿人洞所留存的石器表现的打击技术。匼河石器的种类包括砍器、刮削器、三棱大尖状器及球状器等。大致地说,这组石器与东亚普遍存在的石子文化( Pebble - culture)的传统相符,似乎代表最早的一个阶段,因为杂在遗址中的动物骨骸,有很多属于华北早更新统泥河湾时代的。

(2)匼河流域的文化,似乎直接地为中更新统时代的丁村文化所承袭,因为在汾河流域襄汾县留存的所谓“丁村文化”遗址内,田野工作人也发现了与匼河遗址出土的类似形制的石器——如大型的三棱尖器及球状器,这两种形制却是在他处华北旧石器遗址中没见过的标本。因此有些田野考古者认丁村文化可能是由匼河流域传下来的。两遗址所在地甚为接近,使这一推论的可靠性也加增了若干程度。

(3)丁村的石器,除了因袭匼河遗址的传统成分外,更为晚期的旧石器文化创了新的打制石器技术的途径。张光直教授检查原始报告后,说到丁村石器的打制技术有两点值得特别注意。第一点为有些石片的打击面上,有小片疤痕所组成的预先制备的打击台,而且石片背面上留有了打制以前石核在先修整的痕迹。第二点为有些石器近长条形,两长边近于平行状态,并带有加工的很多痕迹。丁村石器中出现了这两组现象,不但是打制技术的进步,也显然地引向了制造石瓣工业的开端。至于这些改变是自动自发的,抑受过外来的影响,却尚不能加以肯定的判断。张君的原意却倾向于“自动自发”这一意见。

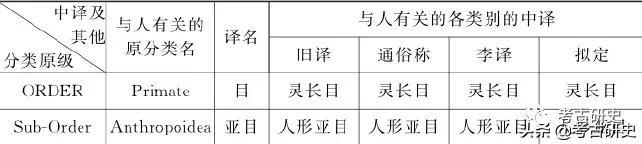

表中所引出的第四问题(丁)为“有辨的荷谟”在东亚出现的时代。在讨论这一问题以前,我应该对于“有辨的荷谟”这一名词加些诠释;因为虽说有些专家已经采用我为Homosapiens所译的这一中文学名,但大多数的学者仍觉得把“人”叫做“荷谟”有点别扭,感觉到不自然,所以仍用“现代人类”代替。这固然是一种方便,似乎可以容易地得到大众的了解,不过同时也把原来最重要的创造学名的意义完全失去了。中国学术界自从严几道先生译赫胥黎的《天演论》时代起,对于自然界的进化现象已认识了七八十年了;但直到现在,除了受到严格训练的专家外,一般的知识界对于与人类有切身关系的几个大观念,似乎仍满足在“不求甚解”的状态中;作者在这儿愿举一个例证明我所说的话。蕴藏在我心中的例,为我们经常用的“种瓜得瓜”、“种豆得豆”的“种”字。我们经常把现代的人类分为黄种人、白种人、黑种人等等;照我们的这一习惯,“种”只是算等于英文词汇里的“Race”;但在科学的译述中,我们似乎也抄袭了日本学者的习惯,把达尔文1859年出版的名著“OriginofSpecies”译为《种的原始》。稍明分类学习用名词的人都知道在英文词汇里Species和race两名词各有不同的含义,在分类学中是两个等级,如科举时代“举人”和“秀才”的分别一样。但在中国学术界对于学名的翻译,却经常地不加区别;所以我们说黄种人、白种人,也可以讲“人种”、“猿人种”这一类的名词。

作者二十余年来,有机会为学生讲述人群的分类学,有两个意思总是百讲不厌的。(1)为将“species”译为“类”;将“race”译为“种”。(2)为将拉丁字“Homo”译为“荷谟”,并把这主张经常地介绍给一般读者,使大家听顺,如“和尚”和“德谟克拉西”等名词一样,希望听者一听就懂。

我的努力,似乎并没收到什么效果,最紧要的原因,自然是在现代的国内,人类学仍为“冷而又冷”的一组冰冻的学问。不过这一冷门却与了解人类相互关系及人类将来之命运,关系极为重要。所以我在此处愿意再浪费一些笔墨,把有关人类在自然界地位的几个重要译名重述如下表:

续 表

科学的分类学( Taxonomy)的习惯,对于动物类别,只举它的属名和类名(即Genus与Species)。所以,若以现代自称为万物之灵的人说,我们用分类学的学名称呼他,拉丁名就是荷谟·沙匹恩斯(音译) (Homosapiens) ,作者个人向来就根据荀子的一句老话“夫人之所以为人者,非特以其二足而无毛也,以其有辨也……”(《荀子·非相》篇) ,同于拉丁文字的“沙匹恩斯”,意思就是讲理的——这是人类自认的一个特征,所以就把这一拉丁文中称现代人的学名,半音半意式地译为“有辨的荷谟”;也可称为“荷谟有辨”,或者更为顺口了。

荷谟有辨在这一地球上出现的时代,欧美学者大半把他放在旧石器时代的后半期,即人类在欧洲开始用石瓣作工具的时代,那时在欧洲出现的人为有名的克罗马农( Cromagnon)人。二十世纪之初,欧洲的史前学者很多认为克罗马农人在体质形态上与现代人(有的说现代欧洲人)没有分别;直到现在为止,似乎这一名称的含义尚无改变。

近五十年来,在中国大陆发现的远古人足迹,北自河套南至曲江,似乎也可证实两件事:有辨的荷谟出现在喜马拉雅山的第四冰期时代,也就等于阿尔卑斯山的冰期第四期。第四期冰期有好几个小的气候变动周,同阿尔卑斯山区的第四期冰期的动荡周一样。中国大陆出现的河套文化以及在西康汉源县富林镇的遗存,报告人形容为“石片石瓣”工业,可与最早在河套发现的(1922年)石器工业相比。但可注意的,为资阳人和柳江人的在四川及广西两省的出现;资阳人为一中年女性的头骨,而柳江人却代表一个中年的男性。这两具头骨原在的地层,情形相当的复杂;田野工作者把这两处的动物群都类别在华南的晚更新统。至于体质方面的表现,研究过这两处资料的人们,认为资阳人已具有荷谟有辨的特点,但尚保持若干原始性的遗传;同样地,柳江人也可列入现代人类——即荷谟有辨,但所保存的原始性近于欧亚的尼安得塔尔人( Neanderthalman) ,还要比资阳人多些。有些注意蒙古种(MongoloidRace)人历史的人类学家,很自然地就推论到表现在资阳人和柳江人体质上若干原始性特征中,有些就是后来发展成现代蒙古种人的特征!这却是尚待详细材料加以考证的论点。

紧接着我们应该谈到的为世界注意到的周口店的上洞人及其文化。最早对此一重要发现作出贡献的体质人类学家为描写北京人的魏敦瑞教授。他的简略报告(1939年)已经过了三十余年;他的最紧要的结论可以由他的论文的标题看出,就是:周口店上洞发现的骨骸,代表东亚区域发现的最早的现代人类。过了三十余年,最近的考古发现及进一步的体质研究对于魏敦瑞教授的初步结论,也引起了若干不同的意见,即:(1)说上洞老人为爱斯基摩型人似不确;但说他代表一种早期形态的蒙古种人较为可靠。(2)女性的遗骸中可能杂有美拉尼西亚种的黑人特征。(3)上洞文化遗存中最突出的物件为作装饰品加以穿洞的各种质料——如石、蚌壳及骨片各种质料所作的装饰品,又有带穿孔的骨针,以及用红色染料的习惯。这些遗存照哈佛大学的牟维思教授的意见,类似叶尼塞河流域的克拉斯克拉诺雅斯克文化,比河套及富林镇的高级旧石器文化也许更髙一层。当然这些新的结论仍是一个暂时性的。若是再有新的资料出现,也许我们可以作更为有直接证据的论断。

但有一件事,似乎可以肯定地说了,即:普通所称“现代人类”,亦即本人译称的荷谟有辨类,在第四纪第四冰期的末期似乎在中国大陆地带已经出现了。离现在的时期至少在一万年以上。若要问在这一期内荷谟有辨类出现的更准确的时代,却需要田野考古学更进一步的努力。

三、荷谟有辨在远东区之业绩

这一万余年以上的时期内——即全新统时代,脑容量的平均已经发展到1350 cm3上下的现代人类,在中国大陆,或者说亚洲的远东区内之生活状况,同很多其他的区域一样也可分两大阶段,即:有文字记录以前的一段和有文字记录以后的一段。前一段,同化石人生活一样,属于史前史的范围研究的资料,完全靠田野考古学锄头工作的成绩。这些地下材料——因为切近当今人类的生活,时代的距离也较短——保存下来的因此也较多,就吸引了考古学家和历史学家更多的兴趣。我们又可以把这不及万年的史前史再分成数组论列,即:

甲.紧接高级旧石器文化(简称石瓣文化)后,东亚区是否有一中石器文化,如在欧洲西部史前史的经过。

乙.农业起源在东亚区是独立的,抑是受过外来的影响。

丙.农耕社会的物质文化和组织,在地下材料上,表现些什么内容。

丁.步入历史时代的重要因素。

我们自然地应该按照上列各组的秩序谈起。先说“中石器时代”这一阶段的文化过程。照地下材料说,东亚区显然有一个中石器文化的阶段;若是采广义的说法——即适应自然环境的变迁,改变采猎工具以应付所需要的渔猎工具的阶段。田野工作者发现了下列各遗址: (1)哈尔滨附近的顾乡屯遗址;(2)黑龙江西北,呼伦湖附近的札赉诺尔遗址;(3)周口店上洞遗址;(4)陕西渭水下游朝邑县沙苑遗址。这四个遗址地点均属华北,前两个接近西伯利亚,后两个也在秦岭以北的区域;而以沙苑最接近历史时代的中原区中心。所以四处的气候虽都在冰后期全新统时代,也颇有差异。各处地层,除了周口店的上洞堆积层次分明外,其余都有些杂乱,或观察错误,不能作断代的根据。

至于秦岭以南的遗址,田野考古者认为属于中石器时代的却也不少,但因气候衍变的不同,文化发展的异向也就只能用不同的标准作划分的依据。譬如:以两个负性标准对所发现的材料加以衡量,如没有磨制石斧,没有陶器的文化遗址均可认为中石器文化的丛相,则在四川、云南、广西、广东的三角洲以西各地带,喀斯特地形的石灰洞及河谷平地,有不少的先陶( pre - ceramic)文化遗址,可以认为代表中石器时代的文化。就文化内容说,这些文化遗存接近东南亚的货平文化(Hoabinhian)——货平文化区甚为广大,包括了现代的越南、老挝、泰国、缅甸及马来亚。偶尔有人骨出现,如在来宾出土的——体质却也与海洋黑种相似。货平文化的常见遗物为一种保存砾石子在表面曾经打制的石斧。这种方法制作的石斧,可以说开始砾石的石子文化的时代,在东南亚区域内分布甚广。

我们应该特别注意的一点为,这已发现的所谓中石器文化遗址在地理上的分布地点,即除了沙苑一遗址外,都在东北或西南两个“中原文化”的边区,与新石器文化成熟后的所在地距离可以说甚为遥远。另外的一个应该注意的问题,为这些中石器文化遗址内,并没出现过农业萌芽的痕迹。田野考古工作者最近的努力,是否有关于中石器文化遗址新的发现,尚无记录可寻;若是有的话,是否发现过初期培养的植物,或驯服的家畜,自然更是大家想知道的一件事。

在这一问题的背后,最有关系的资料,为在晚更新统到全新统的过渡期黄河流域一带的气候衍变之详细知识——现在所有大半是揣测,可以说是一大段空白。地质学家对于华北黄土的成因,经过了将近一个世纪的研究和辩论,似乎已同意了一个解说:认为最早的黄土堆积——即马兰黄土层是风成的。说黄土是风成的,就是承认在黄土自西北向黄河流域上游及中游吹袭而成地面堆积的季节——自第三冰期起,到第四冰期的末期——甘肃、陕西、山西、河南一带是一个风暴区。在北平研究地质二十余年的老教授葛利普先生有一次曾对作者说过他的意见。他认为在黄土堆积时代向华北一带所吹来的风暴,要比现代华北偶尔遭遇的最大风暴的力量,至少也要大过十倍以上。在这样干燥,黄尘满天飞的自然环境下,人类的生活,似乎是很难维持的。

若以干燥的风暴气候解释人类在第四纪之末与全新统初期在华北核心区难以生存的主要原因,我们似乎可以了解在黄土形成期间,所谓高级旧石器文化和中石器文化在这一区域所以是罕见的现象了。

我们知道得很清楚,经过半世纪的努力,在华北一带田野考古的发现,除了最老的化石人及旧石器文化早期的遗存外,以中晚期的新石器时代遗址的发现与发掘收获最多,这些晚期的史前文化,大半代表农耕时代的生活,也夹有丰富渔猎生活的资料,但农牧的最初阶段保留在这一带的遗迹却极少见。因此,好问的学者,就要追求中国农业生活的原始及其相关的问题了!

近代考古学在中国的发展,大家都知道,开始于一位在民国十年前后瑞典籍的地质学者安特生博士。他在地质调查所于民国十年所作的有关仰韶文化发现之初步报告,立刻引起了活跃的北平学术界的注意,并得到地质调查所的协助作了一次发掘。

安特生的发掘,在民国十年十月至十二月发掘报告出版后,立即引起了世界考古家的很大的兴趣。因为彩陶文化自十九世纪末叶起已在中东和东欧陆续地有很多的发现,并且在年代学上也有若干估计;在仰韶文化出现以前,彩陶文化的范围已经由小亚细亚东展至俄属的土耳其斯坦一个废弃沙丘名为安诺( Anau)的地方。很自然地,安特生在豫西发现的彩陶文化就引出来中国史前文化与西方的关系。同时仰韶的发掘,另具一种样子的陶器——灰色三足器,中国古器物学家所说的“鬲”的出现,也引起了中国的古器物学者的浓厚兴趣。两件发掘品都是土器,与石器并存,发掘品中没有任何金属品器物。

初次发掘仰韶村所得的遗物,安特生类别如下:

(1)灰陶和黑陶:约十四种以上,包括鬲、鼎等三足器。

(2)红陶:约四五种,包括盂、盆、罐等。

(3)彩陶:大半是碎片,但可以看出全形的有卷口的碗形、梨状的罐形以及带颈的罐形。

(4)石器:各种石斧、石刀,以及右锄、盘形器、椭圆石球。

(5)骨器:锥、铲、带孔的针。

(6)弹丸:有石制、陶制各种。

(7)矢簇:有石制、骨制各种。

(8)陶环与石环、网锤。

单就这个出土器初步分类的目录看,我们可以晓得这一遗址代表一个农业社会村落的遗存,并于闲暇时从事渔猎。就陶器的品种看,仰韶村那时的居民,已经是农业社会开始已久的组织了。

自民国十年起到现在已经过了半个世纪,田野考古的工作,在这半百年的时间,有若干辉煌的成就;其中最重要的一部分就是把彩陶遗址在华北的范围,已经调查清它的四至所在及这一区域可能的中心。据发现的报告统计,彩陶遗址有一千个以上,集中在陕西渭水流域的下游,山西的南部,河南的西部。由这一核心地带四散:东到太行山脚下,远入山东,北到山西中部远至内蒙古,西达甘肃的夏河流域远至新疆,南及汉水中游,东南达到南台湾以及香港( ?)。这一文化的中心,似乎在山陕豫三省交界的区域,也就是潼关所在的地方。

由这些遗址的研究,我们所得到的肯定的认识有下列数点:

(1)以农耕生活为主体,所种植者最初有小米及粟,并有蔬菜,后又有稻,家畜有猪、狗。居住遗址中有的并留存若干野兽,如豹、犀牛、野牛,间或杂有马、兔等。

(2)聚居成村落者颇多,另有埋葬死人的坟地。一个遗址可以包括二十座以上的房屋,不过不一定是同时建筑的。

(3)居住的房屋有时作圆形,有时方形或长方形。有的在地面建筑,有的挖入地下而一半在地面上。另外又在地下深掘窖穴,以备藏储粮食或其他用品。

(4)小儿以瓮罐埋葬,成人另有葬地;以单人仰身直肢者为多。

(5)工业内容有制石、制骨、纺织、陶业各种不同的专业;建筑和木器的制作也需要专门的训练。

(6)埋葬中常有殉葬物,大概已有鬼神的信仰。

(7)彩陶的存在也可证明艺术已经有所表现了,有若干发掘品似乎是为着装饰人身的。

(8)有一房数屋,并有数人合葬的坟墓,可见这时的社会已有家族的组织,并有村落聚居的习惯。同时这也可证明,群居组织可能有大于家族的社会团体。

以上所列,只是根据在渭水下游的若干彩陶遗址的遗存开出的。对于这类遗址作过专门研究的结论;有些关于这一文化阶段的时代及其原始的意见较重要者如下:

自甘肃洮河流域至豫北及河南、山西的黄河两岸,彩陶文化的较早期可分三个类型,列入三个时代:即半坡类型代表着早期,庙底沟类型次早,为第二型;第三是甘肃的马家窑类型。有地层证据证明,马家窑类型的文化晚于河南的仰韶;仰韶也是大家公认与庙底沟的彩陶文化同一阶段发展,属于所谓核心区中原文化的彩陶文化第二期。马家窑文化阶段晚于仰韶的层次之发现,为全部中国彩陶文化西来说供给了一个强有力的反证。再加西北一带的(包括新疆)田野采集,没有另外的重要的彩陶遗址发现,所以首先发现中国彩陶文化的安特生博士的学说,似乎已为现代累积的考古资料证实其渺茫无稽了。

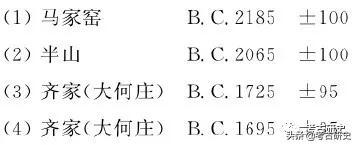

至于彩陶文化在史前时代,经过了地方性分化及长期的衍变,却可以由为数逾千的发现及发掘的遗址加以证实。最近发表的资料,由有放射性碳素断定年代的若干重要报告,其中有关彩陶文化年代的为:

以上四件有关彩陶的年代,都是从甘肃得来的。照张光直教授的分划,不在他所称的核心区域,这些边缘区域的彩陶文化有地层的资料证实比仰韶的彩陶文化要晚一期。

张氏对于核心区域的彩陶文化年代的估计假设在公元前6000年至公元前3500年(见第七章)。

张光直博士所估定的彩陶时代,根据几条重要假定,他认为:

(1)彩陶文化在中原一带有一长期的发展,并距中原历史文化的初期有一大串史前文化的隔离。

(2)所指的隔离彩陶文化与历史文化,最主要的部分,张君的意见是黑陶文化的演进时间及传播时间。他同意若干田野考古者的意见,黑陶文化不但在彩陶文化之后,并且原始于彩陶文化。

由以上的假定他推算彩陶文化在陕西、晋南、豫北一带可以开始于公元前6000年,而结束在公元前3500年。继之而起的黑陶文化之发展及传播,照他的判断应该在公元前3500年至公元前1800年之间。

这些都是上述放射性碳素资料发表以前说的,若与最近发表碳14所定的年代比,则半山、马家窑的彩陶文化介于公元前2000年至前2300年间;至少要比中原核心区的结束期晚过一千二百年以上了。陕甘之间,在历史时代的早期是“隔阂华戎”的地带,而甘肃一带出土的彩陶时代人类骨骸,照步达生教授的初步研究,虽与华北的同时人类大致类似,但似乎有些小的差异。所以马家窑和半山的彩陶比中原彩陶晚过若干时间并不是出乎意料之外的事。问题是:张氏的估计及其假定是否尚有值得讨论的地方,尤其是与放射性碳素所估定的年代相比。

在讨论这些问题的各方面时,对于黑陶文化的本质必须加以扼要的说明。数年前本人曾为台湾大学考古人类学刊(1963:No . 21—22)写过—篇短文,题为《黑陶文化在中国上古史中所占的地位》,陈述我那时的看法。文中有一段谈到龙山文化的基本成分,我认为有六组特别应该注意的特征:即(1)黑陶, (2)三足器:包括斝、鼎、鬶等, (3)高足豆,(4)磨制方转端刃器:包括大的锛和小型的凿, (5)石簇:包括树叶形及三棱形, (6)卜骨:多为牛、鹿或羊的肩胛骨。

黑陶文化的发现在民国十七年,发现人为清华国学研究院毕业的吴金鼎君,发掘机关是中央研究院历史语言研究所考古组。遗址的地点在山东济南东约二十五英里的属于龙山镇的城子崖。1930年史语所考古组的田野工作队在这一遗址发掘了两次,详细的报告见历史语言研究所出版的中国考古报告集之一。二十六年后(1956年)美国的耶鲁大学出版了一本英译本,译者为耶鲁大学的斯塔尔君( Kenneth Starr史乐山) ,事先曾请准中研院的同意,由耶鲁大学人类学系编辑出版,列为该系的第52本书刊。

黑陶文化在城子崖发现后到现在已经四十余年,考古界对于这一文化的地位也讨论了四十余年。初期所见的材料,就地域上的分布看,好像黑陶文化是沿中国东海岸区域成长出来的:山东为最早发现的黑陶遗址所在地,跟着在南满南至杭州湾也有类似的黑陶文化遗址出现。在抗日战争以前,田野工作人不但在山东区域寻找不到彩陶文化的痕迹,山海关内的滨海各省,除了香港外也没有发现彩陶文化遗存的报道。所有关于史前的遗址,田野工作者见到的大半属于黑陶期。

但到了最近二十余年,田野工作的成绩就不一样了。彩陶文化和黑陶文化的分布区域都扩大了。在山东一省彩陶的发现与发掘甚多,而黑陶文化遗址分布几乎遍及长江、黄河流域,东至台湾西达甘肃境内。

黑陶文化的一般内容及其与彩陶文化的关系,四十余年来,构成了考古界及研究中国上古史的人们一个有争辩并吸引了大量兴趣的问题。详细的讨论已分见若干章篇。此处应该讨论的只是一点,就是现在似乎已为大多数工作者倾向于接受的理论:黑陶文化原始于彩陶文化,它的形成及发展期间也就是黄河流域一带发展的中原文化由史前踏入文明阶段(即记录历史)的过程。这一假设的拟定,在作者看来,牵涉到关于全部中国上古史的几个基本观点;而黑陶文化是否原始于彩陶文化,在这一大串的基本观点中,只能算一个小问题。本人所指的基本观点,可以概括地分为下列十组:

(1)史前史包括的范围。

(2)自然环境对于现代人类(荷谟有辨类)及其祖先的影响。

(3)地方性化的人类生活是否有时代和地形的限制。

(4)中国大陆自上新统到全新统的演变,地质学家已经知道多少?

(5)全新统时代中国大陆的气候和地理。

(6)新石器时代大陆的文化所分划的区域。

(7)民族衍变与生活方式的改革是否有因果关系。

(8)传统的史料价值。

(9)黑陶文化与殷商文化的异同。

(10)由最早的中国文字看中国文字的沿革及其可能的起源。

上说的十点,很多已在各篇章内提及(编者注:这里说的“各篇章”,请参看本文篇末的说明) ,但各篇的内容着重点为现实的地下材料,就事论事。所知道的事实有一个自然的限制。在这一限制内,要把过去的零碎事实,加以合理的解释必然有讲不通的部分,也就有“假设”的部分。作者现在拟就上说的十个基本观点,把中国已发现的重要材料,分别地谈及它们的历史意义(广义的) :

第一组:史前史的范围在时代上有一个下限,一个上限;下限就中国部分说,是比较清楚,但现在尚不能准确地把它划出来;理由很清楚,因为中国最早的文字,尚无肯定的材料,证明它的时代,这一点在第十组再加讨论。至于上限,就现有的材料说,是可以追溯到整个人类的原始问题上去。地下材料,经过古生物学家的鉴定,指示西南区尤其西藏高原一带,仍是一个不能忽视的自然环境。若与东非南非相比,据地质学家的考虑,这是地球上唯一的区域:在中新统及上新统时代将地形和气候变迁到使人类的老祖先——生活在树林中的猿猴被迫下树,逼他在地上游荡寻求求生的方法。非洲南方猿人的发现并未改变这一理论上人类原始所必须具有之地理条件。而中国西南一带,最近出现巨猿的遗骸,也证实了这一理论实际根据之线索。可惜的是对于这一问题有兴趣的专家在东亚区是太缺乏了。

第二组的基本观念包括两段: (甲)猿人向现代人类演进阶段, (乙)荷谟有辨类(通称之现代人类)阶段。中国大陆在最近半世纪,关于两阶段的化石人发现了不少,其中以周口店的中国猿人发现最早,亦为世界学术界最深知的一件事。周口店的中国猿人经过有经验的专家描写和比较,已有五十余年了。现在对于他的年代及科属,虽尚无完全一致的结论,一般的趋向至少有两点意见已可得到大多数的同意,即: (1)这些猿人的骨骸代表生存在中更新统时代的现代人类的祖先;(2)他们与在十九世纪末爪哇发现的直立猿人体质上最切近,但脑容量要比这些南方的亲属大过200 cm3上下。不过这并不一定说中国猿人是直接由爪哇迁到北京附近的。

由于中国猿人蓝田种的出现,以及若干较晚的更新统时代化石人在四川、鄂西、广西、广东的陆续发现——包括若干荷谟有辨类的代表,研究这些问题的专家就免不了一个印象:更新统时代,中国大陆上人类的栖游地带,不但偏在大陆的西部及北部,并且接近喜马拉雅山区;周口店的北京人,所在地要算是最北最东的一角了。

关于荷谟有辨类的出现,应该以资阳出土的女性头骨以及柳江的一具男性的头骨和脊椎骨最为紧要。在初期研究的时候,因为地层的凌杂,报告人把它们都放在晚更新统;但最近已有与资阳头骨同时的一地的放射性碳素14年代测定的报告;结果为B. C. 5335±130。所用的测定材料,报告中只说是“与资阳人同一地层的木头”,其准确性似乎尚有可以商考的。假如我们接受这一放射性碳素所定的年代,自然我们就只有把这一具头骨移置到全新统时代了。至于柳江人,虽说他的脑容量已到现代人类的标准,但他出土的地层,也是没有清楚的田野记录;他的年代,是否属于晚更新统,更需要进一步的确切证明。

我们所知道的周口店上洞人,资料虽较多,不过问题也更多——其中包括这些骨骸的准确时代。

所以总论起来,据现在所能搜集到的各种化石人的知识,只有一点够科学的标准,即他们的出土地点。由这一点出发,我们可以推想的是这一分布区域,南北的距离在纬度十五度以上,自现在的亚热带到温带的北部。但在更新统时代或全新统的早期——无论各种不同的估计——据地质学家的推算,这一区域的气候大转变至少也在七次以上,而这些转变很自然地要影响到,如欧洲与非洲一样,人类的祖先之生活方式;自然我们现在所知道的甚少,但也并不是一无所知(详第一章)。根据这一些微的地质学家所得的论断,对于现代人类及其祖先留存的踪迹说,我们可以看出所遭遇自然环境之限制。这些迹象偏限于西南及西部,直到秦岭的北界,方转东直到太行山的东坡脚下。这不但是因为人类的原始地点可能在喜马拉雅山附近,更紧要地,中国大陆的东部靠海岸的部分,在更新统时,地形变化更多而气候在温度和湿度两方面升降的速度更为剧烈;尤其是沿海的洪水泛滥,可以把早期人迹完全淹没了。

至于这些自然环境的变化对于人类体质上所加的改变,必须待更深的生物化学知识加以解释。以所发现的化石标本论,作者认为偏向东北角周口店的上洞人与日本的虾夷及北美的爱斯基摩族,以及太平洋黑人之关系,和西南部所出的化石骸骨,如马坝、长阳,以及资阳、柳江等人,所表现的尼安德塔尔人特征,澳洲土人特征,都不足为怪。它们可以正面地证明两件具体的人类活动事件:人类自学会在地面上用两只脚走路后,为谋生活除了自然环境的阻碍外,可以处处流动;而移动的路线是无定向的,唯一的指定盘总是求有食物的所在,安全观念是较晚才发生的。

第三组基本观点是第二组的引申:所谓地方性化的生活方式如釆集、渔猎、制造的工具之各种不同的方法及样子——如西欧的手斧和东亚的石片工具以及较晚的各种不同的渔猎方式等等之采用及习惯。

很显然的地形的限制,这应该是必然的事件;如近海的人只有捕捉鱼虾螺蚌,而在山区的自然要靠野兽野菜野草了。环境变到了“高山为谷深谷为陵”的时候,不能应变的人,只有逃亡或饿死的两条路了。至于生活工具及制造技术,最近的说法,也是反映自然环境而产生的。有一个很长的时间,不少的人类学家说,旧石器时代的西欧为“手斧”骨碡棒(关于“骨碡棒”,可以参看作者在《远古石器浅说》一文第五节“石器的演进”中的说明。——原编者)的发源地,而东方的旧石器限于石片打制出来的工具。但最近的研究,已证明西欧的骨碡棒实起源于东非洲;而石子工业是遍布全世界(包括欧洲)的原始的人类工业。故受自然环境限制而地方性化的生活方式,虽有时代及区域形势限制,但这些限制本身可以改变,这一观念只能作一抽象的原则性的概说了。

第四组的基本观念,已在本文的第一表列其大纲,并在第一篇详论不再赘述。

第五组论及全新统时代大陆的气候和地势。一般地说,到了全新统时代,中国大陆现代的地形和气候已渐趋稳定,与当今比无甚大的差变。但这并不是说,这一万多年来大陆的自然环境没有差别。实际上单就气候讲,在冰后期初期,秦岭以北的温度和湿度显然要比现代的华北较高;这些证据不但在地质现象留有痕迹,也可在动物及植物群的衍变上看得很清楚。迟到公元前13世纪,殷墟尚保存有那时的水牛、象等巨形兽类,而竹鼠、犀牛、獭麞、四不像等,在华北的新石器时代遗址中更是普遍地生存在这一地带。至于其他考古学的证据就不必列举了。

此处应该特别提出的为黄河的水流在华北自然环境中的重要性。这一水道的上游的大部分形成期间似在中更新统时代。据研究这一河流的地质学及地理学累积的知识,河水的主要来源为昆仑山上在冰期积存的厚冰,故每当暑期,高山积冰融解时,无论是否有雨,河水即要上涨。这现象大概自冰后期就开始了。结果是黄河下游的洪水泛滥。就现代流域的地形说,泛滥的区域可能在潼关以东开始,到下游就逐渐扩大。

中国传说中的洪水故事,是否与西方的传说有关,必须另加考证;但在中国的传说历史中及现代科学观察中,确有它的历史根据。

若是这一说法可据,西洋所说的“中国的国愁”( China’s sorrow)也许在北京人时代就开始出现了。

第六组的基本观点涉及全部新石器时代的地下材料。这组材料有统一性也有分歧性。现在考古学的田野工作已发现的这类材料,以地质学家所称的华北平原、山西高原、山东半岛、陕西盆地、甘肃走廊五个自然区域为集中地带,而散在其他区域的新石器时代的遗存,似乎大半是这五个区域传播出去的。有很显著的一点,我们可以特别注意的,就是:这些自然区域的分割,并不与新石器时代文化区完全符合。若以食物为准,大家都知道,黄河流域新石器时代的口粮,最主要者为:黍与粟(Panicummiliaceum,Setariaitalica) ;扬子江流域及其以南的区域为稻和薯类( Oryzasativa, Dioscoreaalata)。通俗的称谓在北方话里,称黍或粟作小米,扬子江流域及以南则称稻粒为白米或大米;这一区别,在新石器时代,似乎已有界限了。食物的分别是否影响到了其他方面的生活方式?这是不容易作简单答复的。尤其是关于这两种主食的历史及来源,中国考古家以及农业家尚无详细的研究资料。它们是在中国大陆,或东亚及东南亚土生土长,抑像后来的小麦似的,从外界输入的?据现在的地下材料作凭藉,这两种可能是相等的。若由此,再论全部文化的分区、类别及先后秩序,这些问题的性质自然更为复杂,今以辩论已久的所谓“黑陶文化原始于彩陶文化”为例,依据最新出土之地下材料的发现及解释,似乎可以说证据相当齐备;黑陶文化必定原始于彩陶文化这一说法,在很多人的眼中,似乎可成定案。但是详细考察这些证据的品质及内容,很显然地它们都只能证明黑陶文化的遗存,在地下的层次都是在彩陶文化的上层:这一层次的秩序包括最近在山东各处的彩陶文化在内。但同时,查验过各处彩陶和黑陶的人,似乎也都承认两种陶器各有地方的差异及时代的演变,可确定的推论似乎只有黑陶文化晚于彩陶文化这一点。这一结论,显然不能与两文化的来源混为一谈。

作者很注意上段最后的一句话。它的重要性可以用历史时期的宋元两朝相比。就时代说,元朝的文化自然在宋朝以后,但是没有人可以如此地胡说:元朝的文化原始于宋朝。

本人的意思,只是要指出,说黑陶文化原始于彩陶文化的证据,很少经得起考验或复校;而可以看得到的报告,都限于粗枝大叶式的叙述。所以我们对于这一问题,仍只能姑作阙疑以待后证。

第七组的观点所谈的,指“民族”的衍变是否导致生活方式的差异。“民族”这一词,在中国词汇里含义是不很清楚的。一般地说,这一名词可以包括血统及文化的两方面。严格地用这一名词似乎应该限于血统方面的问题,至少应该以这一方面为重点。此处所用的为较严格的定义。

现代的体质人类学家很少对于“纯种”的存在不保存怀疑态度的。不但存在的人口,连所有人类的祖宗都算在内,也没有“纯种”存在过。有一句流行在生物学界的“行话”,即:普通所谓“纯种”都是由杂种交配得来的。人类固是万物之灵,他的血统,能够作例外看吗?

假如我们承认上一测定的推论,了解中国民族的血统同地球上任何其他的生物或民族一样,血统是混杂的,我们对于文化形成的若干问题也就可以看得更清楚一点。不过,这一大前题内,也会有些小的枝节,即纯种虽不存在,血统混杂的成分却可随时随地而异:有些民族的血统非常复杂,有的比较地简单。在文字记录的历史期间,达到高水平文化的民族,血统大半也是由较多不同的成分组成——如古埃及、两河流域的居民,以及较晚的希腊、罗马、印度等。

像上举的各民族一样,中国民族的形成,就血统上论,人类学家方开始有所认识。1962年时,作者在东海大学的暑期讲演会上,曾对中国民族的构成分子加以分析,其中关于上古史的部分,根据那时已公布的资料,作者曾经说:“魏敦瑞教授曾说,周口店的上洞老人,不但代表一型最原始的现代人,也是蒙古种人的一原始型的代表……”。但在最近的发现中,有些作过初步检查的人们认为,“蒙古种”的形成,早在晚更新统期,已陆续出现于若干中国境内的化石人的体骨上了。不过这些意见大半只是初步印象,都需要详细的研究加以证实。比较可靠的资料要到新石器时代方开始,即步达生教授所研究的仰韶彩陶时代的人类骨骸。他对于这一研究的重要结论为:“新石器时代这一带的人类体质,与现代华北居民的体质比起来,所表现的不同点甚少”。步达生博士在他的最后结论中说:“彩陶时代的华北人,可以认作现代华北中国人的雏形”。

不过说到历史时代的初期,作者对于安阳殷墟头骨的研究资料中加了些考察,并发现了这组头骨的复杂成分(详《“中央研究院”院刊》第一辑, 1954)。

最值得一提的为头骨指数之平均数的标准差别的指标高达3. 95。这一数目字要比血统纯一的同一指标高过47%以上,如此大的差别可以证明自仰韶到殷商时代,北方的民族有新血液的成分加入。

实在地说,若细读步达生的报告,可知他也认为甘肃的彩陶时代体骨与河南的仰韶人比,已有些可以注意的差别。不过步达生是一位深有经验的学者,在资料不十分充足的情形下,决不肯作无根据的大胆推论罢了。

对于黑陶文化主人翁的体质尚无研究报告可寻,这是值得等待的一种研究。

本人对于中国民族形成的程序的意见,大致如下:

(1)基本成分,大半出于蒙古种血统。但蒙古种可分为若干不同的宗派;蒙古种的这些宗派是否是在中国大陆境内或邻近区域演变完成的,尚是一个待解决的问题。

(2)很显然地,除了蒙古种外,中国民族在尚未形成期间,这一地域内已有若干非蒙古种的血统成分,散居各处。

(3)中国民族的形成,固然由于血统近似的基本原因,但生活的同化力,也是极为重要的因素。

有了以上的基本了解,我们对中国史的过程及史前史的形成阶段,就可以看得清楚些。

所以对于民族的演变及生活方式的改革之因果关系,依上说的几条原则看,是一种相互的关系:即生活方式的一致,可以纳入不类似的血统;而血统的遽然变化,在生活方式及内容上,自然也要起变化的。

第八组。再进一步讲到传说历史的史料价值,这可以说是一条顺理成章的事了!经过五四运动后的中国学术界激动起来的“古史辨”的论战,开了文化复兴运动的先声。对于这一讨论的结果就整理古史这一方面看来,确实具有建设性的贡献。辩论的结果之一,就是对于传说历史材料的价值,若以现代的人类科学的标准衡量,可以概括地说:

(1)假造的部分当然很多;不过也有有意的和无意的分别。

(2)有些传说,无疑地受过外来的影响,但也有若干故事的传说颇有些史实的根据。

所以对于传说历史的史料价值,就现代考古学的立场说,是史学界不能完全忽视的一组材料。

现在可以见于司马迁的《史记》所载殷商以前若干传说举例来说明此点。作者想举的第一个例,为有关黄帝的记录。《五帝本纪》所载的《黄帝本纪》,有四件事值得我们注意: (1)“迁徙往来无常处,以师兵为营卫……”(2)“与炎帝战于阪泉之野……”;(3)“与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤……”;(4)“时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾……”。以上四件中,(1)、(4)两事有关生活习惯,显示黄帝时代尚在由迁徙到定居的阶段,岂不恰与史前考古所得的一般结论相符。传说的黄帝的年代为公元前二千七百年上下,正是现代史前考古所列的新石器时代的晚期。而涿鹿及阪泉所在地,研究历史地理的人都把它们放在现代河北省的北界边缘地带,可能在野生的小米之区(今涿鹿县在察哈尔省南部近张家口) ,并接近草原地带的邻近民族;传说中的黄帝反蚩尤的战争,大概是华北区各农村部落初次的联邦结合,藉以防御蒙古草原的各部落的南侵而形成的。

至于大禹治水的传说,更有实质的背景。黄河下游的泛滥成灾应为农业社会必然防备的事件,史学家可以继续地对于大禹这位人物的真相予以不断的努力求证;这类人物存在的可能性,显然是很大的。

最困惑史学家的传说历史,应该是夏朝这一朝代的真实性所引起学术界的烦恼。关于这一朝代的传说,历史中之重要节目已经若干资深的史学家加以分析考验,没有在此节叙述的必要。但其中有一点应该在这儿提起的,即夏朝的疆域所在。自徐中舒教授起,根据《逸周书》、《左传》、《国语》、《战国策》以及《史记·吴起列传》所载,认为夏代统治所及的地方,大概以洛阳附近一带为中心,离最初出彩陶文化的仰韶村遗址不远。到了傅斯年先生作《夷夏东西说》一文时,更明确地指定:

……夏之区域,包括今山西省南半,即汾水流域。今河南省之西部中部,即伊洛嵩高一带,东不过平汉线,西有陕西一部分,即渭水下流……

傅故所长所说的夏朝疆宇,可以说几乎完全与五十年后,张光直博士划分的中原彩陶的核心区完全相符了。

1959年,有一位河南的老考古学者发表了他调查所谓“夏墟”遗址的简略报告;在五个遗址的遗存中,他所取的重要特征如下:

(1)颍水北岸的,告成八方间遗址(登封县) :出龙山、仰韶陶片。

2)颍水入库处碎关数遗址(登封县) :出龙山、仰韶陶片。

(3)阎砦遗址(禹县花石镇) :出龙山陶片。

(4)谷水河址(禹县) :出仰韶陶片。

(5)二里头遗址(偃师县) :范围广大似属商代早期。

这三县(登封、禹县及偃师)均在平汉路以西。

这一简略的报告,虽不能证实彩陶文化代表夏文化之假说,但却可以加强这一假设可能性的力量,并可证明传说历史中,有若干成分构成了史前史的主要事件。

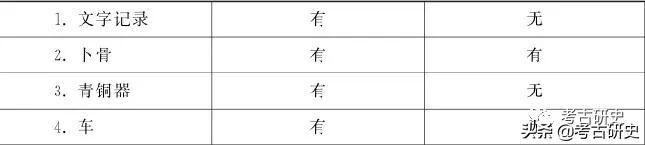

第九组观点有关黑陶文化与殷商文化之关系,也就是中国文化踏入历史文化的过程。这是涉及多方面而且极复杂的一段空白。我们可以先就这一史前文化最后阶段的黑陶文化及历史文化所发现的最早阶段(即河南出现的商及殷商文化) ,把它们的主要内容作一比较。

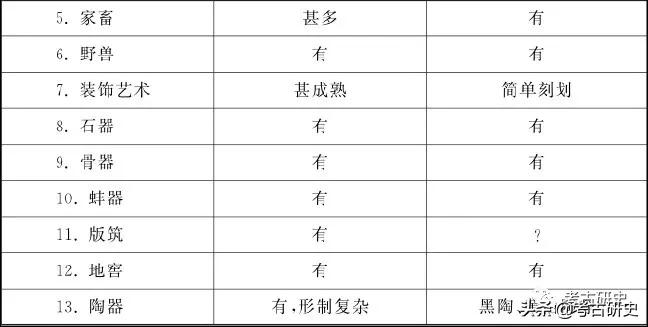

现在暂以安阳的小屯及济南的龙山镇遗存作一比较。

小屯(包括侯家庄)遗存 龙山镇遗存

续 表

以上所列的各项,仅择其大要者言,而只说其有无而已。实际上说,共有的东西若加以比较,往往实质大不相同而用处更不一样,如陶器、石器等都可以为例。最显著的分别自然是文字、青铜器和车的有无:这是文化演进的一步大跃进,殷墟所富有的这些新成分是何来源?

要详细讨论这些问题,不是本文的篇幅所允许的,也没有这个必要。现在作者暂选“中国文字”的可能来源略加讨论作为例证,表示中国远古文化踏入文明过程之曲折隐晦部分尚待长期搜集新材料及比较研究的需要。

第十组:据《甲骨文字集释》的作者李孝定教授最近(1972年)告诉我说:“现在数甲骨上所用的字已经超过五千的数目,但依文字学的严格标准,确实可以认定的,不过一千字上下……”这些认识正确的字,大半是现在尚通行的,如一二三等数目字、天干地支的名字、牛马羊等象形字。尚不能认识的,似乎属于久已不用的废字,或地名人名字等专用名词。同事张秉权先生曾把殷墟出土青铜器的铭文与龟甲文字作一比较,他同意李孝定教授的看法,即甲骨文和铜器的款识比较没有什么分别。外貌上也许偶有肥瘦的不同,这些不同仅反映所用表达的及书写的工具分别。至于文字构造之内容,在殷商时代刻在龟甲上的和铸造在青铜器上的,没有疑问地同属于一个系统。

殷商时代的文字,显然有一个长期历史背景。对于甲骨文研究有革命性贡献的董作宾博士,在民国卅三年为李霖灿先生主编的麽些字典作序时,曾说:就象形字的演变说,“麽些文滞留在第一步,汉文我们以甲骨文为标准,则到了第二步……”(页四) ,但麽些文字本身的历史,可以追溯到宋理宗时代的“麦琮”;另有一说,把它的原始追到唐太宗时造藏文的图密萨保达这位圣人上去。不过一般的说法,都趋向于麦琮创造说。若从理宗时代算起,到现在已将近八百年了;在李编字典时,收入的字体共编2120号。这个数目字,若与李孝定教授所说的殷商时代的甲骨文字比,尚仅居五分之二略强。而甲骨文字的演化阶段,照董作宾先生的意见,已到了象形文字演进的第二步。在同一序文中,董先生又说:

“文字到殷代已是相当进步了;这是由幼稚的原始麽些文,反映得很清楚的。在甲骨文中,已具备六书的规模,假借字之多,形声字之逐渐孳乳,二百七十三年间,仍然不断的演进著”(页三)。

若是我们假定甲骨文的原始阶段进入第二步的时间所需为两千年,这个假定,似乎颇近情理,并且有些凭藉了,这就是把甲骨文的原始推远到公元前3000年以前了!《李济文集》原编者附记:本文是李济先生为他自己主编的《中国上古史(待定稿)·第一本·史前部分》所写的一章。该书于1972年在台北出版。1985年再版时李济先生业已过世,“待定”字样也就一直保留未动;此次收入文集时内容文字仍维持原样。

又:李济先生在文中第二部分内所引用的第四纪地质分期简表及其相关的“第一章”,是地质学家阮维周教授为该书所作首章内容。李济在第三部分谈及有关彩陶文化年代的测定,涉及张光直教授为该书所写的第七章的内容。

文中还散见提及第二、三章等处,均参见该书。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000