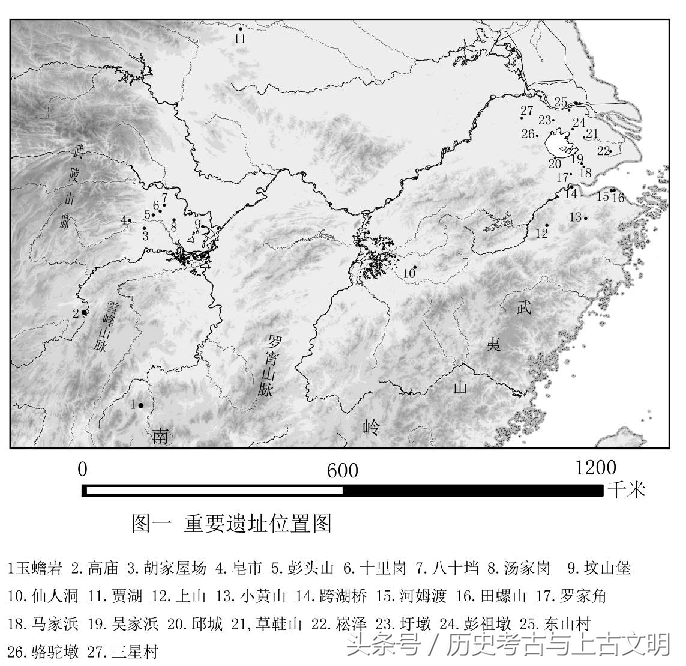

三星堆神权政体的物化表现

广汉三星堆遗址的发掘,尤其是一、二号祭祀坑的相继发现,揭示出了古蜀王国的王权与神权之谜。它使我们深刻地认识到,夏商时代的古蜀文明,是一种高度发达的神权文明;夏商时代的古蜀王国,是一个实行神权政治的国家,三星堆遗址便是这个神权文明的政治中心之所在。

(一)金杖与雕像

三星堆一号祭祀坑出土的一柄金杖,十分引人注目。这柄金杖是用较厚的纯金皮包卷而成的金皮木芯杖,杖长143厘米,直径2.3厘米,净重463克。杖的上端有一段长46厘米的平雕纹饰图案,分为三组:最下一组线刻两个前后对称、头戴锯齿状冠、耳垂系三角形耳坠的人头。上面两组图案相同,下方为两背相对的鸟,上方为两背相对的鱼,鸟的颈部和鱼的头部压有一支羽箭。

由于这柄金杖与大量青铜礼器、青铜人头像、人面像、玉石器、象牙、海贝等巨大的物质财富同出一坑,也由于用杖象征权力是司空见惯的文化现象,不少学者因而称它为“王权杖”,或简称为“权杖”。

三星堆二号祭祀坑出土的青铜大立人像(局部)

三星堆二号祭祀坑出土的青铜大立人像(局部)

三星堆金杖的确是一柄权杖,但是它的权力象征系统还远远不止于此,还要深刻广泛得多。金杖杖身上端的三组人、鱼、鸟图案,可以充分表明金杖既被赋予人世间的王权,又被赋予宗教的神权,它本身既是王杖,又是神杖,是政教合一的象征和标志。

金杖上的人头图案,头戴兽面高冠,耳垂三角形耳坠,与二号祭祀坑所出蜀王形象造型——青铜大立人像相同,表明杖身所刻人头代表着蜀王及其权力。鱼、鸟图案的意义在于,鱼能潜渊,鸟能飞天,它们是蜀王的通神之物,具有龙的神化般功能。而能够上天入地、交通于神人之间的使者,正是蜀王自身。所以,金杖不仅仅是一柄王杖,同时也是一柄神杖,是用以沟通天地、人神的工具和法器。《淮南子·地形训》说:“建木在都广,众帝所自上下。”都广即是《山海经·海内经》中的“都广之野”,指成都平原;而所谓“建木”,或许就是三星堆出土的青铜神树。既然众神从这里上下于天地,那么金杖上的鱼、鸟,便能够通过金杖那无边的法力,沟通人神、挥洒自如了。自然,与鱼、鸟同在图案上的蜀王,就是指挥、支配人神之间交际的神了。

金杖的含义还不止于此。杖用纯金皮包卷,而黄金自古视为稀世珍宝,其价值远在青铜、玉石之上。因此使用黄金制成的权杖,又表现出对社会财富的占有,象征着经济上的垄断权力。所以说,三星堆金杖有着多种特权复合的象征意义,标志着王权(政治权力)、神权(宗教权力)和财富垄断权(经济权力)。这三种特权的同时具备,集中赋予一杖,就象征着蜀王所处的最高统治地位。同时,它还深刻地反映着夏商时代的古蜀王国,是一个彻头彻尾的神权政体;而夏商时代的古蜀文明,当然也是一个彻头彻尾的神权文明。

三星堆二号祭祀坑出土的青铜人头像

三星堆二号祭祀坑出土的青铜人头像

三星堆一、二号祭祀坑内出土的大量青铜雕像,分为人物雕像、动植物雕像等两大类。其中,青铜人物雕像包括各种全身人物雕像、人头雕像和人面像。全身人物雕像中的最大者通高260厘米,最小者仅高3厘米左右;既有站立,又有双膝跽坐和单膝跪地等姿态的造型。人头雕像的大小,一般同真人接近;根据发式、服式和脸型,可以分作几种不同的形式。人面像包括几个不同的形式,最大一尊通高65厘米,通耳宽138厘米,厚0.5-0.8厘米。此外,还出土数具纯金打制成的金面罩。二号祭祀坑出土一尊青铜人头雕像,面部还戴着一具金面罩。动植物雕像包括鸟、鸡、蛇、夔、龙、凤等造型,还有六棵青铜神树,最大的一棵高达3.96米。

三星堆二号祭祀坑出土的青铜大立人像

三星堆二号祭祀坑出土的青铜大立人像

三星堆一、二号祭祀坑出土的数百件青铜人物雕像、人头像、人面像、兽面像,各种各样的动植物雕像以及黄金面罩、青铜神树等,五光十色,光怪陆离,构成阴森、威严、凝重、恐怖而又庄严肃穆的巨大青铜空间,处处充溢着令人望而生畏的神秘王国氛围。这正是神权政治中心的典型形式,目的之一,在于通过各种重型物质的复杂组合形式及其必然对人产生的巨大精神压力,来显示王权与神权至高无上的权威和力量。可以看出,三星堆遗址出土的大型青铜雕像群,毫无疑问是古蜀王国大型礼仪中心的主要器物组合,它们都是古蜀王国神权政体的物化表现形式。

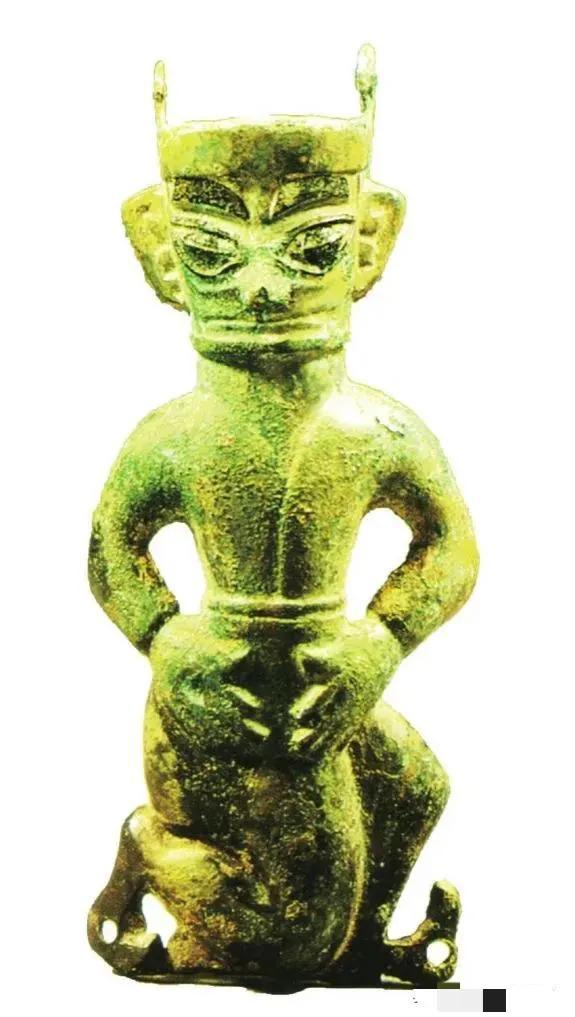

三星堆二号祭祀坑出土的小型青铜侧跪人像

三星堆二号祭祀坑出土的小型青铜侧跪人像

古代社会从酋邦演变为国家时,一个普遍的历史现象是政治的宗教化和政治权力的宗教化。通过把政治行为转化为宗教行为,使政治需要转化为宗教需要,利用宗教的社会功能操纵和控制广大民众的意识形态,操纵和控制广大民众的各种行为,从而在这个过程中实现政治权力的合法化。

三星堆二号祭祀坑出土的凤冠铜鸟

三星堆二号祭祀坑出土的凤冠铜鸟

三星堆一号祭祀坑出土的金面罩

三星堆一号祭祀坑出土的金面罩

三星堆二号祭祀坑出土的青铜神树

三星堆二号祭祀坑出土的青铜神树

三星堆二号祭祀坑出土的青铜人面像

三星堆二号祭祀坑出土的青铜人面像

三星堆二号祭祀坑出土的青铜纵目人面像

三星堆二号祭祀坑出土的青铜纵目人面像

差不多在每一个古代文明当中,都可以见到标志神权无限强大、无尚崇高的物质象征物。这一类象征物,大多属于重型物质(如土、石、金属等)的庞大堆积和空间组合(如巨大的城墙、石雕、青铜器或黄金器物的不同组合等),或者是观念形态上的超自然崇拜物。比如,三星堆文化一至三期(三星堆遗址二至四期)连续使用的巨大的城墙,连续使用并且在制作工艺上精益求精的鸟头把勺,以及一、二号祭祀坑所埋藏的宏大的青铜制品群,就是这类重型物质的庞大堆积和空间组合,以及观念形态上的超自然崇拜物。巨大的城墙,既是神权无限强大的象征,又是神权构造物的巨型标志;宏大的青铜制品群,既是神权交通天地的象征,又是各级统治者自身神力的标志;鸟头勺把,既是祭祀礼仪场合舀酒的神器——它的鸟头形制极似鱼鹰,来源于上古时代鱼凫王族群的徽记,是王族的神圣象征,又是王族家天下统治的权力标志。又如,作为中原夏商周三代国家政权象征物“九鼎”上的图案,和青铜器上的动物纹样,大都属于此类超自然崇拜的象征物。

红山文化玉猪龙

红山文化玉猪龙

在更早的时代,也有物化的超自然崇拜物。例如,良渚文化玉器中的神人,红山文化、陶寺墓地等的龙,大地湾的龙,濮阳的龙与虎等等,都是较早时期超自然崇拜观念的物化形式或形象化。这些例子发生在新石器时代的晚期,那时的社会还是酋邦制社会,属于文明起源的时代,政治权力已趋于集中化发展,有了神化权力的需要。这一时期由权力的集中所产生的对超自然崇拜物的物化表明,以这类超自然崇拜物作为权力象征的现象,早在文明起源时代就已经产生。

文明时代初叶,国家的统治者往往不是通过新发明创造出一种超自然崇拜物,而是通过控制早在前一时代即文明起源时代已经产生、存在并在民众中形成了传统的超自然崇拜物,作为神化国家权力的象征物,从而达到既能控制民众的思想,又能使权力充分合法化的双重目的。由于控制、操纵了民众传统意识形态方面的信仰象征物,就可以宣称自己是人神交通的唯一代表者,直接降神、迎神、通神,代神宣言,代表神的意志,对民众行使神的制裁、审判、惩罚等权力。《国语·楚语下》所记载的重、黎“绝地天通”,就是一个十分典型的例证。周人声称自己代天“改厥元子”,也是一个十分典型的例子。古蜀三星堆文明的创建者鱼凫王,利用早已产生的本族崇拜物鱼鹰(即鱼凫)作为国家权力的神圣化象征,同样也是十分典型的例子。

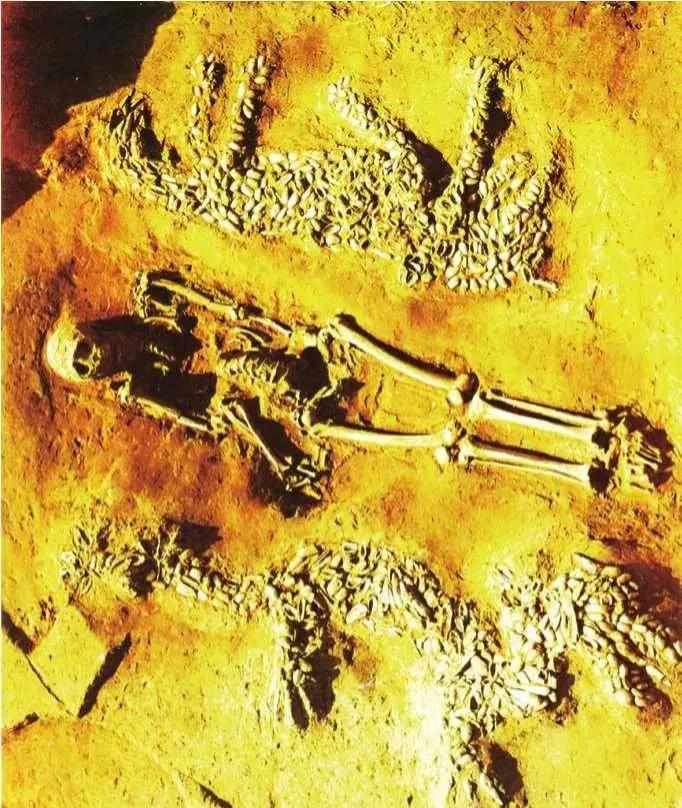

河南濮阳出土蚌塑龙虎遗迹

河南濮阳出土蚌塑龙虎遗迹

由于文明初兴时代宗教的风行不衰,人们的价值观念、意识形态均随宗教价值观和意识形态的转移而转移,而多数宗教崇拜又必须有一个有形的、看得见的物体形式作为标志物、象征物,人们的超自然崇拜观念均以此为寄托;所以,一旦统治者控制了一个社会的宗教象征物,也就控制了整个社会民众的意识形态。于是,通过政治权力的宗教化,阶级统治成为合法。

政治权力的宗教化,意味着政教合一的政治体制,政权与神权处于同等重要的位置,国家元首同时也是最高宗教领袖。正如陈梦家先生所说:“既为政治领袖,又为群巫之长。”这是文明初兴时代盛行一时的风气和特征。如商王朝,有字甲骨是为了卜问天意,向神陈情,而卜辞为商王室所控制,除由贞人代王室卜问外,还有不少王卜辞,表明商王是亲自占卜的,意味着商王就是最高神权领袖。文献记载周伐商,周人宣称“惟恭行天之罚”,声言“皇天上帝,改厥元子,兹大国殷之命”,一方面表明周人借用神意来取代商王朝政权,另一方面则表明商王确为政治领袖兼宗教领袖。古蜀王也是这样。三星堆一号祭祀坑出土的金杖,上有人头、鱼、鸟图案,一般认为它们是鱼凫王的合成形象。将鱼凫这一族群的传统神物与王者形象直接结合为一体,更是活生生地表现了鱼凫王既为最高政治领袖又为最高宗教领袖的至高无上地位,切实证明三星堆古蜀文明是实行神权政治、政教合一的古代文明。

成都新津宝墩遗址(东侧城墙)

成都新津宝墩遗址(东侧城墙)

应当指出,政治权力的宗教化,归根结底,其实质仍然是权力的世俗化,神化了的政治权力,只是世俗权力的一种实现形式罢了。因为,任何宗教化了的权力,都是建立在对民众统治基础之上的,没有这个世俗的前提,就不会产生神权。假如鱼凫王没有征服蚕丛氏和柏濩氏,没有占领三星堆遗址一带广阔的地域,就绝不可能在三星堆遗址一期文化(宝墩文化)的废墟上,创建出一个灿烂辉煌的古代文明,也就绝不可能诞生出古蜀王国这样一个高度发达的神权政体。

- 0001

- 0001

- 0004

- 0000

- 0000