陈淳:小南海石制品再研究

一、前言

河南安阳小南海是我国华北旧石器时代晚期一处重要地点,安志敏先生于1960和1978年主持了两次发掘。第二次发掘于1978 年10月11日~11月1日进行,参加发掘和室内整理的还有郑乃武、任万明和王吉怀等先生,动物化石由周本雄先生整理。但是,这批材料的整理和研究后来因各种原因没有完成和发表。安家瑗曾征求安志敏先生的意见,承蒙他的同意,由我们继续这项工作,并予以公布。我们在此谨对先期主持和参加发掘工作的前辈和学长们所付出的辛劳和努力表示崇高的敬意和诚挚的感谢!

2006年,为了撰写纪念吕遵谔先生八十华诞的论文,我们考虑对这批材料进行研究,于是安家瑗对安先生封存在办公室里的小南海石制品进行了整理和分析。整理中一共发现石制品1204件,其中属1978年发掘编号的有944件,本文的研究主要以这批标本为基础,在分析和描述中也选用了1960年发掘的个别典型标本。

安先生1978年的发掘笔记主要描述了地层情况,并对石制品进行了统计,并记录了几点分析思路,但极其约略。据他的发掘笔记,描述的一些主要情况简介如下:

1960年首次发掘靠近洞口,洞口朝东,面积约10平方米,被定为A方。1963年,当地政府在A方的东壁建立了门楣状水泥柱以支撑洞顶兼为保护标志。在发掘后的岁月里,洞穴又因自然风化而发生很大变化,洞顶和发掘探方的四壁剖面坍塌。安阳地区政府部门为了加强保护,向安先生建议继续发掘整顿以便建立永久性建筑,第二次发掘就是为了这个目的,同时进一步弄清洞穴的轮廓、地层堆积及文化遗存埋藏情况。

1978年发掘在水泥柱内侧开方5平方米,被定为B方,同时在A方与北壁之间开方4平方米,被定为C方。通过清理发掘,弄清了原来洞穴最深可达10米左右,洞口宽5米以上。从洞顶到地表岩盘最高有4米,因此洞穴呈穹庐形。洞底岩盘向洞口倾斜,因此堆积也呈斜坡状向外延伸。A方与C方均靠近洞口,而B方位于洞内,出土遗存以A方最多,C方次之,B方最少,说明当时人类活动主要集中在洞口部分。

各探方的地层序列大致相同,只是堆积厚度和成分略有差异。1960年发掘的A方被分为5层,并将第1层又分出三小层。1978年发掘采取层位统一编号,分为7层。由于B方地层保存比较完整,所以地层描述以其为代表。

1.灰褐土,厚0.06~0.2米,质地松散。仅见于本方的南半部,大部分遭到流水或人为破坏,层内分布较多的碎石块和少量碎片。在本层的中部有一条宽1.6米,深0.4米的扰沟,沟内填满了角砾状的石灰岩碎块,可能是由于流水作用,从洞后的裂隙中冲来角砾,并扰乱了1~3层。

2.黄褐土,厚0.2~0.6米,质地较第1层稍坚硬,夹杂有较多的石灰岩碎块,出土燧石、石片、石料,零星木炭,以及鸵鸟蛋壳等。

3.深黄土,厚0.2~0.5米,出土燧石,偶有木炭碎屑,动物化石等。

4.略带白斑黄褐土,厚0.3~0.9米,内夹有少量石块,出土有燧石、动物化石等。

5.灰白色黄土,含砂量较多,厚0.15~0.5米,南半部有较大的石灰岩碎块,含较多的石器与化石。本层底部有薄层灰烬,取做14C测定样本。

6.黄褐土,厚0.17~1.0米,夹杂较多的红烧土块和炭屑,质地较以上各层为坚硬,此层的下部基本上为石灰岩的岩盘,当是洞底的所在。文化遗物和动物化石也是最多的一层。还发现一件骨锥和加工痕迹的鹿角,还有几近完整的牛腿骨化石。

7.灰白色的砂质黄土,厚0.25~0.7米,仅见于南部的小沟中,出土几件石片,无其他遗物发现。

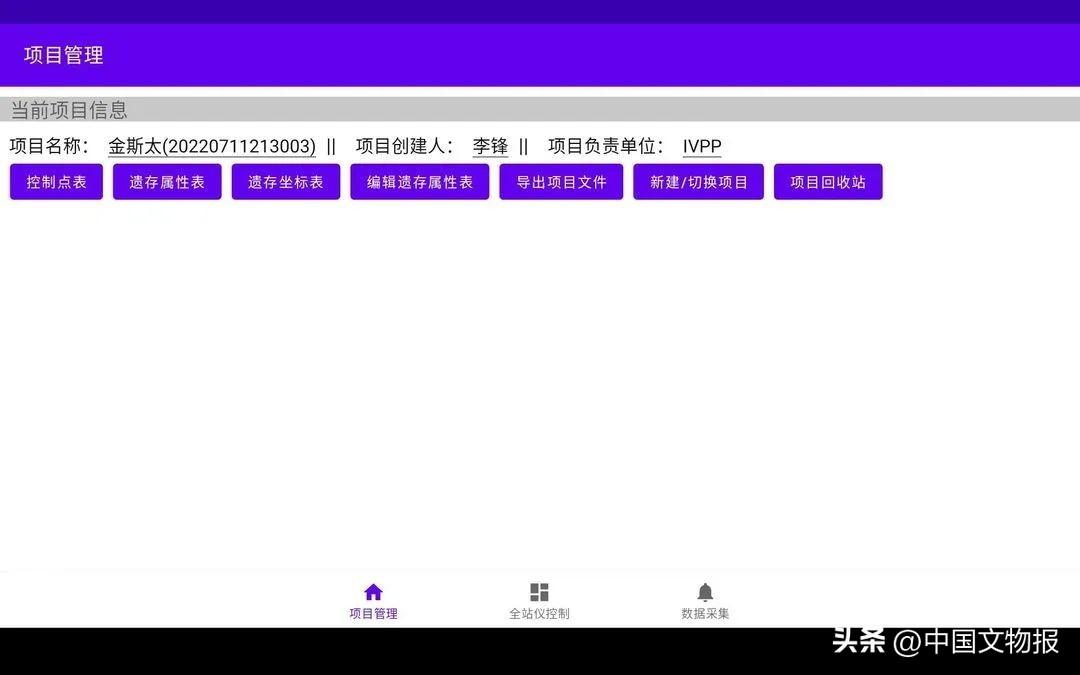

C方堆积的1~3层已遭破坏,发掘始于4层。层次和土色与A、B方一致,堆积走向是西高东低,出土的文化遗物较B方丰富,其中以第6层为最多。两个探方出土动物化石不多,多数为碎片,个别为大型肢骨,种属未经鉴定,安先生认为不会超出第一次发现种属的范围。B方与C方出土石制品的比较请见图1。

图1 B方与C方石制品数量比较

长期以来小南海遗址被认为在华北旧石器时代文化发展序列中占有承上启下的关键地位。安先生在1965年发掘报告中指出,小南海文化与周口店第1地点、第15地点,以及水洞沟、萨拉乌苏的遗存有许多相似之处,并认为小南海文化遥承了北京人文化。在1978年的发掘笔记中,安先生重申了自己的看法,认为小南海可能承袭周口店文化,开辟了细石器文化的先声,在华北旧石器文化的发展和传统研究中具有一定的意义。安先生的这一观点长期以来被大部分中国学者所认可。1972年,贾兰坡、盖培和尤玉柱在山西峙峪遗址的发掘报告中提出了华北周口店第1地点—峙峪的小石器传统序列,将小南海置于峙峪与华北细石器文化遗址之间的中间环节,视作我国北方细石器文化的直接源头。1976年,在与卫奇合著的山西阳高许家窑遗址发掘报告中,贾兰坡在将许家窑纳入华北小石器传统后,进一步完善了华北旧石器序列,正式提出了华北两大旧石器传统,即“大石片砍斫器-三棱大尖状器传统”或称“匼河-丁村系”以及“船底形刮削器-雕刻器传统”或称“周口店第1地点-峙峪系”的阐释理论,其中小南海仍显要地处于小石器传统中的重要一环。对于小石器传统,贾兰坡在谈中国细石器起源问题时是这样论述的:“属于这一传统的文化有周口店北京人文化、山西阳高许家窑文化、山西朔县峙峪文化、河南安阳小南海文化,最后发展成为‘中石器时代’以及再晚的细石器文化。”1978年,在一篇对中国旧石器时代考古学进行回顾的综述中,邱中郎和李炎贤指出:“小南海遗址是……旧石器时代晚期的一个重要的洞穴遗址。小南海文化是遥承北京人文化而继续发展起来的一种文化。”相同的观点也为其他学者所表述。

进入21世纪,中国旧石器考古学也要继承和创新,对一些观点和材料的重新审视也许不无裨益。比如,王益人于2002年撰文,对贾兰坡的两大传统提出了自己的看法,在充分肯定该理论标志着中国旧石器考古学从描述走向阐释的开端、并对提高研究层次起到巨大推动作用的基础上,认为石器的大小和技术不一定是文化传统的表现或文化传承的结果,而更多反映了人类生存受制于自然环境的表现,其原因是十分复杂的,需要进行多角度分析。

在旧石器考古学日新月异的今天,我们觉得有必要以新的视角和方法对前人的材料和工作做再次的观察和分析,以求获得一些新的体会和结果。安先生在史前考古学上造诣很深,为我们留下了一份宝贵的遗产。作为后辈与后学,我们觉得对前辈最好的纪念就是对他们工作的继承和发展。我们希望今天这项研究,能够在前辈学者于20世纪研究和总结的基础上,加以进一步的检验、提高和完善,并揭示表象背后的规律。出于这样一种考虑,我们尝试采取与传统观点不同的视角对1978年发掘的小南海石制品进行整理和分析,以求获得一些新的认识,并作为呈献给吕遵谔先生八十华诞的特殊寿礼。

二、目标与方法

我们对小南海石制品的再研究,目标和方法与47年前会有所不同。而这批标本又是近30年前发掘采集的,因此我们提出的问题也不可能与发掘一个新遗址时所期望解决的问题相同。我们曾试图对小南海动物化石做一番埋藏学再观察,以期发现一些与石制品使用有关的间接证据,了解小南海古人类利用动物资源的信息。但是,由于小南海动物群研究者周本雄先生已经退休,标本也不知所终,所以只好放弃。我们也曾考虑根据石制品标本上的层位编号来探究石工业从早到晚在技术、类型和组合上的差异及历时变化,以发现一些古人类在技术和适应变化上的证据。但是,由于上部层位出土标本太少,经初步观察,发现不足以提供有意义的行为信息。于是,我们只能将所有标本作为一个单元进行分析。

在安先生分析小南海石工业时,当时学界考虑的主要问题是年代学和文化关系,这是20世纪初文化历史考古学的主要特点。因此,石制品和动物群研究都是围绕着这些问题展开的,对于今天已被视为至关重要的石料性质、生态环境、人类行为与生存适应等问题都不可能涉及。虽然我们今天的再研究试图超越年代学和文化关系来探究深层次的问题,但是这些问题的答案却有赖于从发掘开始就有目的地收集第一手资料,然后进行多学科的分析研究。因此,即使我们今天想做一些新的尝试,但由于受到原始材料脱离相关背景(context)和不完整性的严重制约,许多关键信息已经永远消失。

为此,我们现在所能做的只有对目前这批材料所能提供的信息方面做一番考察后,才能提出可以解决的问题。本文目的是希望小南海石工业再研究能够在过去的认识上提高一步,并为今后其他石工业分析提供有益的参照与借鉴。

我们对小南海石工业再观察试图探讨的问题主要有:

1.小南海石制品比较小,许多学者认为它是北京人文化向细石器文化发展漫长序列中的一个重要环节。因此,小南海石工业的再研究有必要对其技术和石工业特点做一番考察,以了解其内在的文化性质。

2.1965年发掘简报(以下简称原报告)提到,小南海石工业中的燧石主要采用了直接锤击法,石英等原料则用砸击法打片。张森水的观察有所不同,认为小南海的打片技术以砸击为主。并认为,砸击法为主的石工业在中国除了北京人遗址外,小南海可算首屈一指。

3.原报告指出,比较完整的石片多半有使用痕迹。根据目前学界的共识,用肉眼观察来判断石制品的使用痕迹已被认为不太可靠,我们希望用微痕观察来验证这一看法。

4.原报告还指出,小南海石核种类复杂,其中柱状石核有两端器的特点,制作尤为精致,是小南海文化的代表性器物。但是从张森水的评述来看,我们怀疑这类石核其实是两级石核,对其精致的印象可能受了上面常有砸击产生的长条形片疤的迷惑。而且柱状石核和两端器作为旧石器的命名较为含糊,因此,有必要对这类石制品做进一步的观察。

5.原报告认为,除了使用石片外,最具特色的为尖状器和刮削器两大类。尖状器较常见,器型富于变化。刮削器数量多,形状较为复杂。但是,从图版上的器物来看似乎还是比较简单,因此值得对这些类型的加工技术进行细致的观察。

6.此外,我们想对小南海的石料进行观察和打片实验分析,以了解石料质地对石制品大小、加工技术及器物形态的制约。

7.最后,我们想从细石叶技术及其类型特点对小南海石制品进行一番比较和探讨,以求了解它是否具有类似细石器的特点,能否被看作是细石叶技术的源头。小南海共有三个14C年代测定数据,1960年用各层混合化石测定的一个数据为11125±220 B.C.或13075±220 B.P.(ZK170-0),被安先生认为不太可靠。用第6层木炭测得的一个数据为22150±500 B.C.(ZK654),而用第2、3层骨炭混合样品测出的一个数据为9050±500 B.C.(ZK665-0)。所以,其年代范围与细石叶技术已十分发达和成熟的早期细石叶工业,如柴寺、下川、薛关等遗址相当或较晚。对这一现象的探讨,有助于我们摆脱过去那种文化直线发展观的刻板思路,转向环境制约和人类适应的多样性以拓宽我们的视野。

基于材料的限制和至关重要的出土背景信息的缺乏,我们的研究主要还是集中于石制品本身。此外,辅以石料打片实验和微痕观察来了解岩性对打片技术发挥和剥片质量的影响以及石器可能的用途。然后,根据观察的结果对小南海石工业的性质进行新的探讨,以求获得一些新的认识。

三、观察与分析

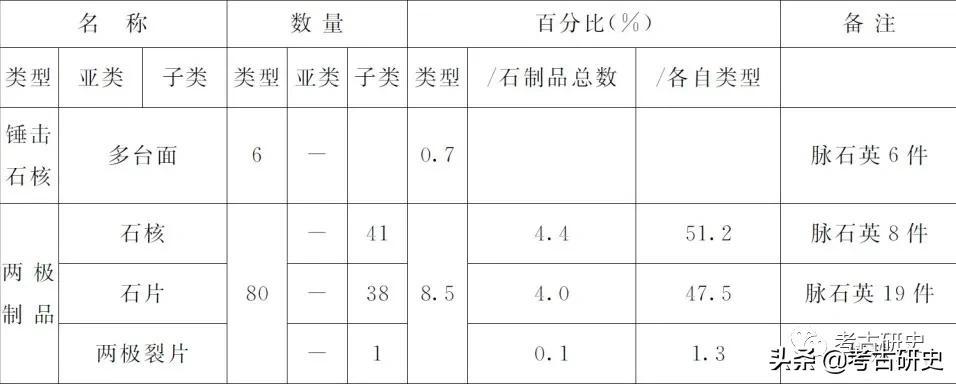

根据标本编号统计确认,1978年小南海发掘的石制品共944件。虽然2、3层的年代较晚,但是C方上三层缺失,而B方的材料主要出自6层。因此,我们还是将这批材料作为一个单元分析。下面从石料、打片技术、器物分类、废片分析、微痕观察等几个方面进行观察和分析,然后在整合分析的基础上讨论石工业的性质。详细观察统计数据请参见表1。

1.石料

原报告介绍的石料以燧石(90.0%)和石英(9.6%)为大宗,其他石料如火石、石髓和石灰岩只占0.39%。安先生1978年发掘笔记中的描述与之前基本相同,并指出遗址附近有燧石矿,石料为就地取材,主要为河床上的砾石。我们对原料的观察基本与此吻合。但是我们观察的石制品中未见石髓和石灰岩。除了对石料进行观察外,我们还对一块燧石块料进行了打片实验,了解石料的破碎特点。

表1 小南海石制品统计分类表

这类燧石的细节理和微晶结构发育,节理走向纵横交错,其中还夹杂着片状或条纹分布的白色微晶体杂质,所以严重影响剥片效果,因为打击力无法正常和均匀地在石核体内延伸,随时会被节理或杂质所阻断而导致石核不规则破裂。打片中无法控制石片的破裂走向,打下的石片很不规则,破裂面粗糙不平,半锥体、波纹与放射线等一般在燧石上很容易出现的锤击石片特征几乎很难看到。石片的形状和终止特征完全受制于石料内在的节理。对这类石料的实验分析很像在小长梁遗址石料实验打片中所观察到的现象,即“大部分石片和碎屑块不是沿打片方向剥离,而是沿其内在的节理崩裂,呈现一种粉碎性破碎的特点”。但是,根据两项实验打片的感觉和结果比较,小长梁燧石在细部质地上比小南海燧石细腻坚韧,但是节理的发育对剥片的影响却更为显著。这种石料质地差异的结果是,小南海燧石打片会产生比小长梁更多较为完整和个体较大的石片,但是在石片的二次加工和使用上较为松脆,韧性和强度都不如小长梁燧石。

实验剥片的结果显示,打片中产生大量粉碎性破碎的碎屑块,石片和断块的形状和大小与观察的标本十分一致,其中最大的石片为40.1mm×35.4mm×8.2mm。较大的石核可以用锤击剥片,但是当石核直径减缩到50mm~40mm,就很难用锤击法剥片了,但是用砸击法仍可以继续剥片。实验打片在石核最后断裂成两块直径47mm的碎块后终止,上面没有明显留下石核剥片通常形成的片疤阴面、波纹和放射线。

2.打片方法

小南海石工业主要采用锤击法和砸击法剥片及修理石器,从观察的几件石叶上保留的台面特点看,可能存在压制法的迹象,但是没有其他更多的证据。原报告中对打片方法的介绍比较含糊,如在介绍石片的部分,报告说不规则石片都采用直接打法剥片,不同形状的石片是因处理打击面方式不同造成的,而条形石片都是从修好的打击面上直接剥片。其实,不同形状的石片更多受制于石料的质地、棱脊和用力方向,而不是台面。而且“处理打击面方式”的描述是指台面修理、还是指选择打击点和台面角并不明确。条形石片大多是砸击法产生的两极制品,但是认为这种石片是从修好的打击面上直接剥片显然是不正确的,目前小南海并没有发现台面修理的证据。因为在石料质地较差、剥片大小和走向难以控制的情况下,台面修理显得徒劳和毫无意义。

原报告描述绝大多数石片都用石锤直接打击产生,只有在介绍石英制品时才谈及砸击法。这可能受北京人文化中砸击法被普遍用来处理脉石英的影响,大家便以为砸击法是专门处理石英的一种技术。比如,原报告中对一件柱状石核有这样的描述:“它还是用纯熟的直接打法制成,表现了非常进步的制作技术,特别是像核身细小,打击面保存很少,底端又加工成刃部等特点,说明它不是一般的石核,而是有意制作的一种工具,很可能是作为石凿使用的。”“柱状石核和窄小长石片的存在,更表现了直接打法的熟练水平。”其实,报告描述的这些柱状石核和窄长石片是典型的两极石核或石片。

根据我们的观察统计,两极制品在所有观察的标本中占8.5%,在燧石质的石核、石片和废料中两极制品占7.8%,石英质石料的石核、石片和废料中两极制品占17.1%,在有二次加工痕迹的器类中用两极石片作为坯件的占15.2%。根据这一观察,我们可以得出这样的结论,即小南海工业的打片方法还是以锤击法为主,砸击法为辅。对石英制品的观察也可以看到,对于石英这样劣质的石料,如果石核大小合适,小南海先民主要还是采用锤击法剥片。在燧石和石英在质地和剥片效果十分相似的情况下,选择锤击和砸击两种不同打片方法并非完全根据石料质地而很可能是根据石核大小而定。

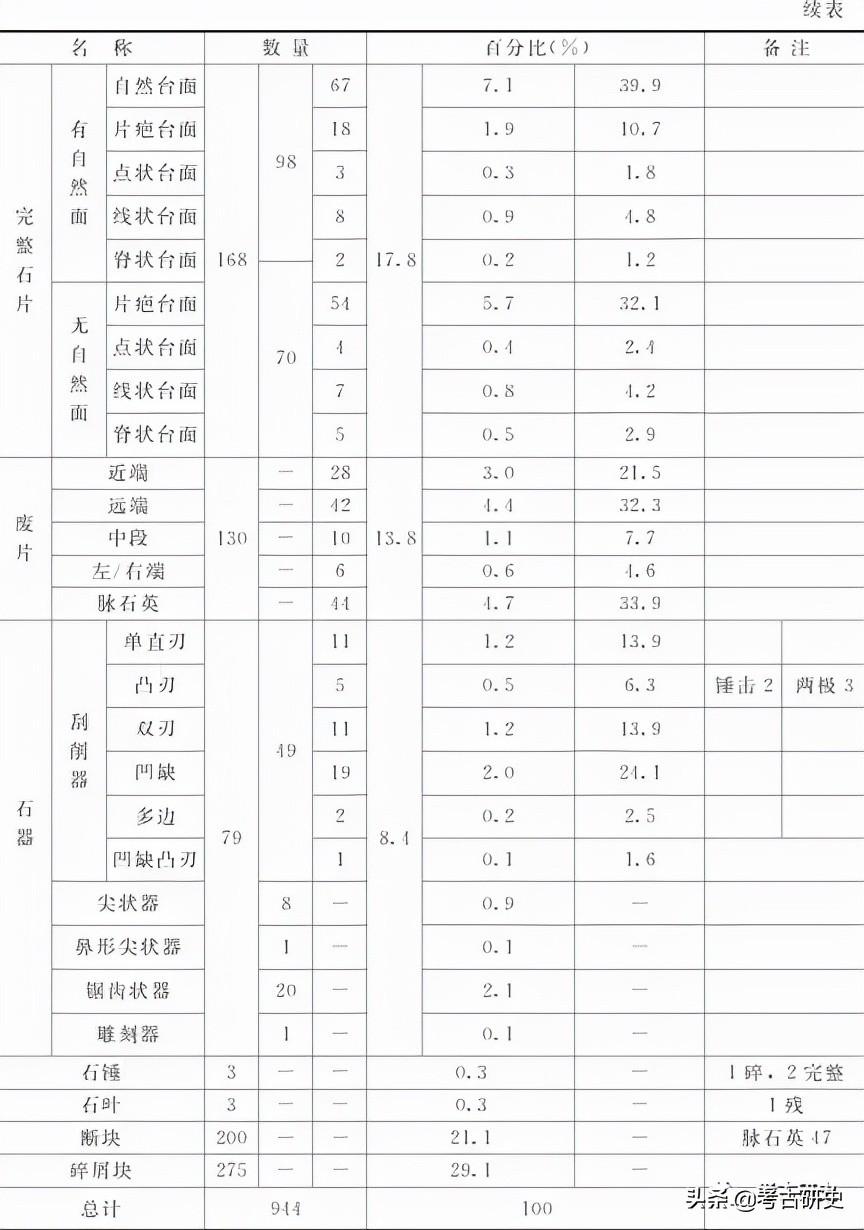

图2的1、2为两件锤击石核,标本028是一件多台面石核,长宽厚分别为4.2cm×3.0cm×2.0cm。核体呈龟背状。凸面有六个小面组成,除一个面为残留的破裂面外,其余都为块料原始面。较平的一面有从四个方向打片的四个完整石片疤。标本029是1960年A方所出,个体略大,长宽厚分别为3.9cm×3.8cm×2.4cm。核体也呈龟背状,凸面为砾石磨圆的石皮,较平的一面有三个方向锤击片疤。这两件石核可能是强化剥片后的废弃物,一定程度地反映了比较娴熟锤击剥片技能。

图2的3、4为两件砸击制品,标本161为灰色燧石质原料,呈三菱形,长宽厚为3.3cm×1.4cm×1.0cm,形似石叶,背面有崩裂的长条形片疤,较平的腹面两端留有受力导致的放射线和破碎疤痕。标本102是1960年A方所出,呈三菱形,形似石叶,除了两端有砸击的破碎痕迹外,两侧缘上有二次加工的鳞片状疤痕。从加工特点来看,也可以归入双刃边刮器的范畴。

值得一提的是,还发现了一件两极裂片(pièce esquillées)(图2,5),标本162为一件很薄的梯形石片,长宽厚分别为:3.0cm×2.5cm×0.3cm,一端砸击痕迹显著,相对一端的反坐力量不很明显,台面呈刃状或线状。对这类石制品迄今关注不多,具体内容请参见一篇专论。由于目前这类制品在我们观察的小南海标本中也仅为孤例或特殊标本,很难对其类型学上的意义做进一步的探讨。

图2 小南海石制品

1、2.锤击石核;3、4.砸击制品;5.两极裂片

3.器物类型

根据传统的类型学方法,我们将具有二次加工的石制品其归入器物工具,但是这种分类和器物名称是根据旧石器习用的分类标准,并不一定代表其确切用途或功能,我们对这些器物的微痕观察将进一步说明了类型学分析的主观性。原报告的器物类型共117件,占全部采集品的1.7%。其中包括敲砸器(n=4,3.4%)、尖状器(n=17,14.5%)、刮削器(n=17,77.8%)。我们在观察的944件石制品中鉴定出79件石器,占所有标本的8.4%,具体分类和数量请参见上面的表1。总体来说,小南海石工业的器物类型并不丰富,种类比较单调,而且精致加工的程度也不是很高。

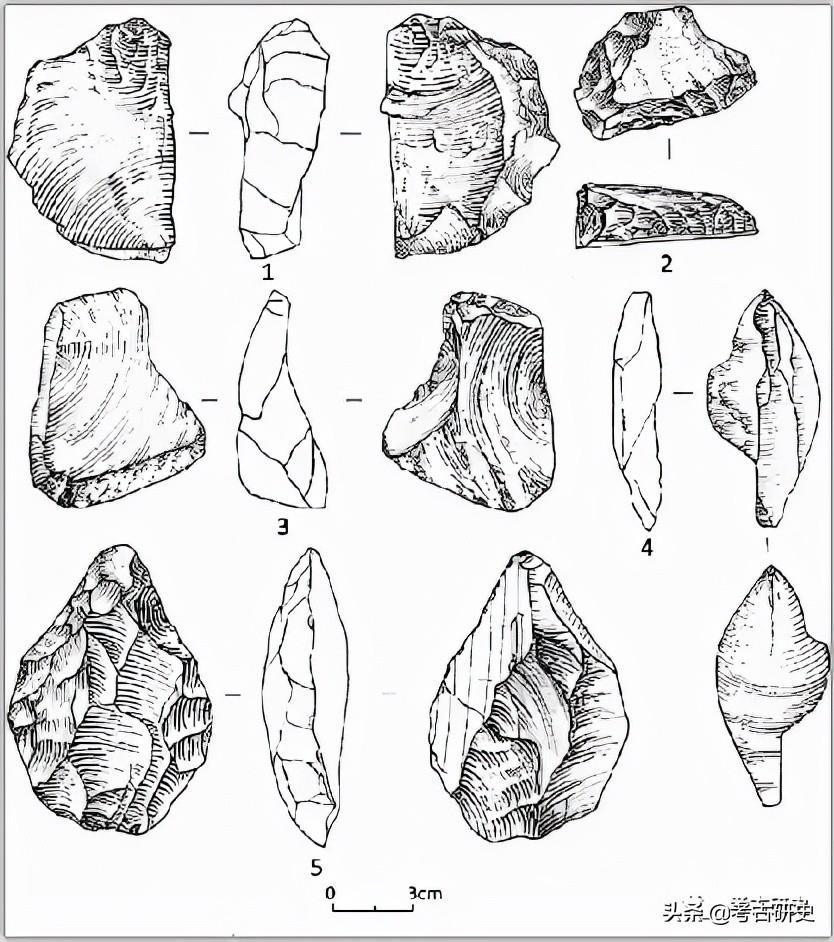

与原报告描述相似,1978年发掘品中刮削器类也占了较大的比例,但是我们的观察特点和分类原则与简报有所不同,主要根据二次加工的特点,其中双刃和凹刃数量较多。简报中一类“弧背长刮器”被描述为小南海石器中具有代表性的器物,但是“弧背”实质上是残留岩面或石皮所表现的自然特点,并非人工刻意所为。标本111是一件凸刃刮削器(图3,1),用一块厚石片制成,长宽厚分别为3.3cm×2.4cm×0.8cm。半圆形的弧状缘有几个连续修整的疤痕,由于疤痕较深,使得片疤之间形成尖锐的突起,好像锯齿一样。标本135为一件小型双刃刮削器,长宽厚分别为2.5cm×1.6cm×0.6cm,一条长弧缘做了连续和细腻的加工(图3,2)。标本043是1960年A方所出,为一件凹刃刮削器,长宽厚分别为2.8cm×2.6cm×1.1cm。该器物用一件锤击小石片制成,背面一侧留有该石片先前剥片留下的深凹疤痕,另一侧则是连续打片形成的凹刃(图3,3)。

尖状器相对较少,从加工特点、形状和精致程度来看,这些尖状器还是比较粗糙的。标本050是1960年出土的一件较典型的尖状器(图3,4),长宽厚分别为4.1cm×2.8cm×1.0cm。该器物的加工主要集中在一面,留有密集而浅平的疤痕,两侧刃缘比较对称并聚成一尖。另一面除了局部留有石片先前的片疤外,没有修整的痕迹,说明该尖状器为单面加工而成。

比尖状器更值得注意的是数量相对较多的锯齿状器,主要特征为沿石片较锐的边缘有断续或连续的齿状突起。这些器物可以与刮削器中凹刃或凹缺器(notch)放在一起分析,是小南海石工业中颇具特色的一类制品。如果将这些锯齿和凹缺加工的标本加在一起共有40件,占所有石器工具的50.6%。这类锯齿状器在欧洲旧石器类型学被称为denticulates,是旧石器时代中期莫斯特文化的典型特征之一。它们在山西丁村遗址中也有所见,但均为大中型石片为坯材,因此与欧洲和小南海以小型石片为坯材的特点有所不同。这类器物常被认为可能用来加工木器。较大的凹缺器可能用于刮削木棒和木锥,锯齿状器的功能可能与现代的锯子相似。为了检验其用途的合理性,我们特地用实验加以检验。将一件锯齿状器复制品用来锯木头,结果令人十分意外。由于燧石石料十分松脆,所以用这类器物来回锯木头的时候,没有操作几下,这些锯齿全部崩碎断裂,刃缘变得直而圆钝,根本无法将木头锯开。由于这类锯齿状和凹缺的加工十分随意,有时仅为几个不连续的缺口,也不见有明显使用破碎的迹象。所以,石质锯齿状器可能根本无法与金属锯子相提并论,其功能可能更适用于割草(类似镰刀)而非锯木。因此,对小南海这类器物的功能和加工目的还有待进一步的探究。

值得注意的是我们发现了一件似雕刻器制品,为浅灰色燧石,带有一个类似屋脊形的凿口(图3,5)。由于这件雕刻器迄今在小南海仅为孤例,并经过仔细观察和反复研讨,觉得它有可能是一件偶然出现雕刻器特点的砸击制品,不便作为小南海存在雕刻器技术的证据。

图3 小南海石制品

1.凸刃刮削器;2.双刃刮削器;3.凹刃刮削器;4.尖状器;5.似雕刻器

国内学者对西方旧石器文献中的modify和retouch曾有讨论,认为前者的加工为粗制品,而后者的加工为精制品。这种两分确实很有用,但是这两个术语的含义在英语文献的使用中也并非泾渭分明。小南海石器工具的二次加工都十分粗糙,不存在对器物的成型加工和再生修理,均可以被视为是随意性很大的权益性工具和粗制品。

在此,我们还想对原报告中描述的一类“窄长小石片”发表一点看法。这些小石片被认为与细石叶非常接近,但是片身较厚,横断面呈三角形,与间接法或压制的细石叶不同。简报认为,这些小石片是用纯熟的直接打击法制成,可能是修理柱状石核留下的石片。其实,这些小石片两端一般有楔裂的痕迹,没有台面,是砸击法产生的两极石片。但是,在我们的观察中确实发现了3件典型的石叶,有非常小的点状台面,应该是用压制法生产。

4.废片分析

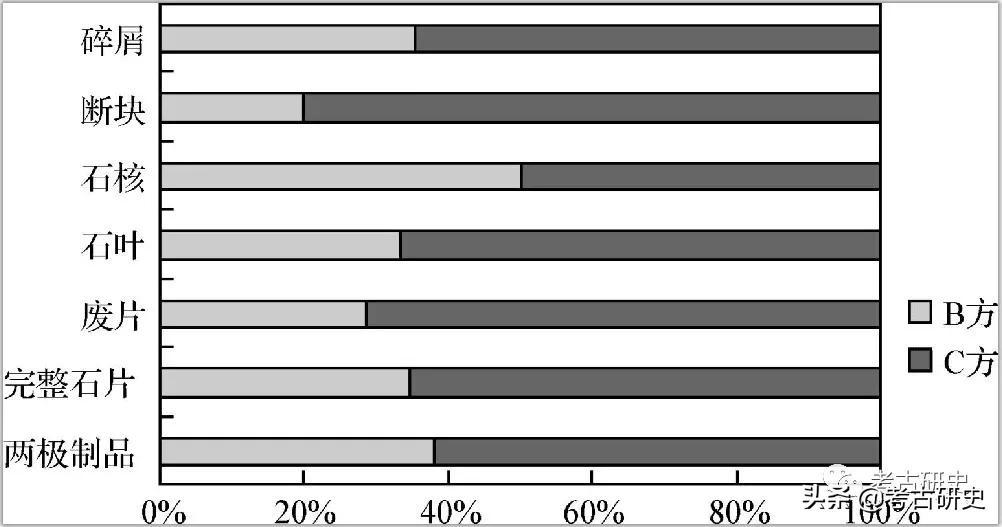

对小南海石工业进行废片分析主要是了解石料质地对打片技术和剥片过程的影响。小长梁石工业的废片分析结果,表现出非常低的完整石片和比例极高的碎屑块。我们在对石料质地的分析中,发现小南海与小长梁的燧石质地都不是很好,遂将这两个石工业的废片分析加以对比,以了解这两类石料在剥片结果上的异同(图4)。

图4 小南海与小长梁石工业废片分析之比较

5.微痕分析

在此次分析的小南海石制品中,我们选取了部分被视为可能使用过的标本进行微痕观察,共选取78件。由于设备局限,整个过程采用一台10~40倍的单目光学显微镜,集中观察刃缘部分;并结合CCD电脑显微摄像系统,详细记录微痕组合状态;进而对其进行数据统计和分析,探讨小南海人群使用工具的方式,并尝试分辨其加工材料和可能的饮食组合。

经过仔细观察,共发现21件具有使用痕迹的标本,占观察样本的26.9%。由于每件标本不仅一个部位被使用,可能在不同部位留有使用痕迹,所以根据国际惯用法则,采用了“使用单位”的概念——EU来统计使用痕迹的数量。其中部分EU是确实被使用的,能分辨其使用方式和被加工材料硬度,定义为“确定EU”;部分被认为可能经过使用,但由于组合规律模糊,无法判断具体的运动方式或被加工材料,定义为“不确定EU”。观察结果显示出,21件标本上共有32处EU,其中22处为确定的,10处为不确定的。

(1)使用石片

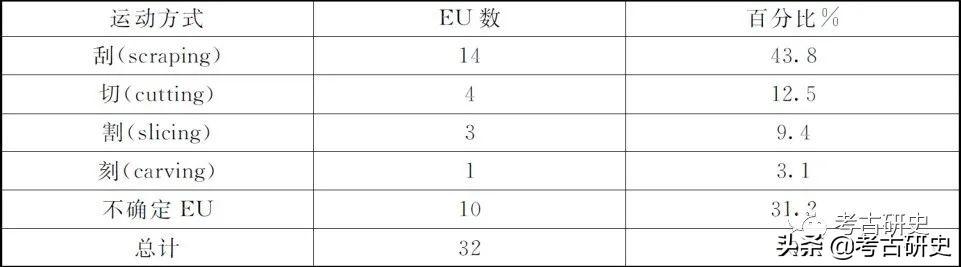

具有使用痕迹的标本都是未经二次加工的使用石片。根据统计,可以分辨出4种运动方式:刮(scraping)、切(cutting)、割(slicing)和刻(carving)。其中,刮和切的动作比例较高,分别为43.8%与12.5%(表2)。

表2 石制品运动方式统计

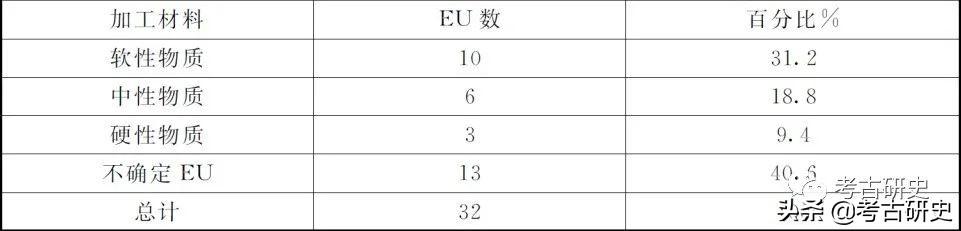

由于方法和技术的局限,有少部分EU无法判断对应的加工材料。统计结果表明,32处EU中,以加工软性材料为多,如动物皮、肉等,少量用于加工中性物质或硬性物质(表3)。

表3 石制品加工材料统计

将运动方式和加工材料硬度结合起来,可以得到这样的初步认识:(1)切软性物质的标本有1件,2处EU;切割中性物质的标本有1件,1处EU。(2)刮软性物质的标本有6件,6处EU;刮中性物质的标本有3件,4处EU;刮硬性物质的标本有1件,2处EU。(3)刻硬性物质的标本有1件,1处EU。(4)割软性物质的标本有2件,2处EU;割中性物质的标本有1件,1处EU。(5)运动方式或加工材料不确定的标本有6件,不确定加工材料的EU有13处。其中标本005和092均有2处EU,都是一处用于刮削软性材料。

(2)石器

在初步观察时有5件石器被认为可能具有使用痕迹,但是在显微镜观察之后认为:其边缘的破碎痕迹均为二次加工造成的,刃部几乎没有磨圆和抛光,可以认定没有被使用过。

长期以来,旧石器分类及命名一直是以形制和功能为依据,但是微痕分析的普遍结果表明,某些石器并不像人们想象的那样经过使用或具有人们赋予的功能。小南海的石器上几乎没有明显的人工痕迹。笔者推测,这几件石器很可能只是生产“操作链”中某个环节的半成品或废品,而非成型器物,一些石器可能已被使用者带走,这为我们探讨小南海遗址性质和功能带来新的启示。此外,微痕分析提醒我们,石器的命名原则还需考虑其他要素,如加工技术等。当然,这次观察石器数量偏少有可能导致认识上的偏颇,因此期望以后进一步工作,对二次加工器物微痕的观察和分析。

(3)锯齿状器

锯齿状器经常出现在旧石器时代遗址中,不少欧洲学者认为锯齿形器具有特殊的功能,可能用于加工某些硬性或中性材料。但是,微痕观察确定小南海出土的锯齿状器没有经过人工使用,边缘没有任何使用痕迹,这与前面所提的实验结果相符。因为其形似刃部的边缘过薄,锯齿脆弱,一旦使用,锯齿形边缘必然变平滑,不可能保留锯齿的形状。此次观察将为分析锯齿状器的功能提供新的思路。

微痕分析可以帮助我们更加深入了解小南海石制品的使用和人类的行为。小南海人群在洞穴内生活的时候,生态环境比今天要好得多,食物的资源和种类应该比较丰富,因此他们可能并不需要采取流动性很大的觅食方式。当地比较丰富的燧石资源又能提供随手可得的工具原料,因此他们一般会更多地采用权益性石器技术,不必留意以节省原料和反复使用为目的的精致加工。至于为何二次加工的器物都没有使用痕迹,可能是这些所谓有加工痕迹的 “器物”不过是废弃的半成品。精致加工的器物一般被认为要多次使用,并常常被狩猎采集者带在身边,以应付流动觅食中的不时之需。因此,真正加工成型的工具可能不大会发现在类似小南海洞穴这样的大本营里,因为在这种原料丰富的大本营里,燧石原料随手可得,用初级石片即可完成加工任务。而外出觅食往往需要轻便、能反复使用以及多功能的工具,所以精致加工的器物可能已经带离遗址了。

四、讨论

根据对1978年发掘石制品观察的结果,结合1965年发掘简报,我们想围绕前面提出的问题做一番全面的讨论,以求对小南海石工业有一个新的认识。

从小南海石料质地和打片方式分析的可知,虽然这类黑色燧石质地比较致密,但是节理发育、杂质多,对剥片效果影响较大。剥离的石片和块屑往往沿节理或杂质条纹碎裂,产生大量不规则的碎屑块。即使能够剥离较大和完整的石片,但是受节理和杂质的影响,这些石片在二次加工中仍然很容易断裂和破碎,这些石片的人工特征有时并不明显。废片分析表明,虽然小南海燧石质地较差,存在大量的废片和碎屑块,但也不乏相当数量的完整石片,因此总体上比小长梁的石料略好。

小南海石制品个体普遍较小,显然也是受石料质地影响的结果。安志敏先生认为它具有类似细石器的特征,贾兰坡先生将其看作是细石器的直系渊源。虽然,在我们观察的标本中发现了几件比较典型的石叶,但是并没有发现产生这类石叶的石核,因此对于这些石叶是否用类似典型细石器那种楔形或锥形细石核生产并不清楚。许多被描述为类似石叶的窄长小石片,其实是两极制品,与压制法为特点的石叶技术没有关系。从总体来看,小南海石工业仍以石片为主要特点。石制品个体较小是石料所致,并非工匠刻意所为。对小长梁石制品的认识中也曾出现过类似的疑惑和讨论,认为它个体小,十分精致,常常将其归入小石器传统。现在我们认识到,在用两大传统理论来比较石工业时,应该分辨石制品大小的制约因素。如果是人类刻意生产的小型石器,如细石叶、端刮器和雕刻器等,那么这种特征具有指示人类行为和技术的重要意义;如果制约因素是石料或其他非人为因素,那么不应该赋予任何文化传统上的意义。由于在与小南海石工业繁盛的同时及更早,以细石叶技术为代表的石工业已经在华北出现,因此,它不可能是典型细石器的直系渊源,也与细石叶技术无关。

原报告认为小南海石工业的燧石采用了直接锤击法,脉石英等原料则用砸击法。张森水认为小南海的打片技术以砸击为主。统计分析结果显示,小南海的打片技术还是以锤击为主,砸击为辅。在石核大小适宜的范围内一般用锤击最为方便,砸击一般被认为是用来处理劣质和个体较小及不宜锤击的石料,或是用于强化剥片以耗竭石料的一种做法。而且,砸击法是一种简便而粗糙的打片方法,在世界范围内被史前人类和现代土著所采用,是一种权益性的打片技术,并不一定反映文化传统上的关系。在小南海,砸击法也常被用来处理质地较差的燧石原料,这在小长梁石工业中也有表现。这说明,在打片和制作工具的过程中,史前人类对打片技术会因各种因素或不同目的做灵活的应变和选择。大的脉石英也常用锤击法剥片,小的燧石则用砸击法处理,没有针对某一类石料特点的专门打片技术。

根据直觉推测多半有使用痕迹的石片,现在通过微痕分析可以获得更为准确的判断。

小南海的主要器类是尖状器和刮削器两大类。从尖状器的加工来看,个别器物比较对称,而且加工表面的片疤浅平。刮削器多为以各种方式沿石片边缘修整的类别,有凸刃、凹刃、多刃等,其中以凹刃或凹缺器为多,此外还有相当数量的锯齿状器。对于这些锯齿状器的实验分析,依据其齿刃易碎的情况,我们觉得它不像是一种锯木头的工具,似乎更适于收割草本植物。这些二次加工的器物均没有明显的使用痕迹,说明它们很可能是加工精致器物流程中的半成品或废品,因此并不具有严格的类型学意义。

接下来,我们想跳出两大传统的框架来对小南海石工业作一番讨论。由于石制品大小和打片方法已不足以作为追溯文化传统的依据,存在窄长小石片也和细石器技术没有什么关系,那么我们又该如何看待和分析小南海石工业的文化意义呢?就更新世晚期的人工制品而言,它们显然在适宜的环境中占有主导地位,也就是说,这些石制品应该被看作古人类应对特定环境和资源的手段与策略,以便能够在这样的条件下生存和繁衍。因此,环境对早期人类的文化和石器技术的制约非常大。

美国考古学家托伦斯(R.Torrence)指出,技术是用来解决问题的,工具是用来应付环境和社会的一种策略,不同的技术和工具应该被看作是人类不同的行为策略,并与这些策略的代价/收益相关。从人类适应来看,人类采用的技术一般是能够用最小代价取得最大收益的最佳技术(optimal technology)。对于古人类来说,技术作为一种策略主要被用来获取资源,并降低生存风险。这种风险一般是指因觅食失败而威胁到生存的严重性。如果在风险很大的环境里,人们一般会加大技术的投入来避免觅食的失败。因此,石器技术与石制品的精致和粗糙在某种程度上与人类的觅食方式有关。托伦斯根据民族学中对工具复杂性的观察提出,风险较大的觅食方式需要精致的技术和工具,随着从纬度较低的地区向高纬度地区的推进,随着人类对动物依赖程度的增加,工具会显示出复杂化和多样化的趋势。这是因为动物资源流动性大、出现时间短,因此人们必须提高工具的效率来防止觅食失败的风险。她将时间压力看作是制约石器技术的主要变量,认为复杂技术是用来节省时间的。于是,高纬度地区狩猎采集者的工具要比低纬度地区的工具来得复杂。

在另一篇文章里,托伦斯从觅食风险来探讨工具的复杂性,提出了工具组合结构的3个内容:(1)功能类型工具的组成;(2)工具类型的多样性;(3)个体工具的复杂性。她认为决定组合结构和工具套(tool kits)性质的不是时间而是风险,食物的流动性越大,觅食的风险也就越大,觅食的潜在风险可以根据食谱中植物资源与动物资源的百分比加以衡量。有效和昂贵的技术往往出现在获取关键生存资源风险较高的环境里,这些技术保证了狩猎采集者不错失转瞬即逝的时机。

美国考古学家鲍斯曼(C.B.Bousman)提出4种类型的工具设计:(1)权益工具,表现为很少予以加工和修理,使用频率较低;(2)维修工具,有一定程度的加工与维修,往往多用途;(3)可靠工具,功能上有特殊目的,表现为结实耐用和关键部位质量较高,有可替换的部件或需精心维修。这种工具常用于觅食风险大,而觅食失误会导致十分严重后果的情况;(4)有效工具,指一定单位的原料能够生产更多的工具(使用单位),以减少获取原料的代价。最典型的就是石叶技术。

小南海石工业的特点除了石料质地的制约外,可能还需要从时间和风险等生存策略来加以考虑。我们知道,在小南海石工业繁盛时期,与安阳距离并不远的晋南下川和薛关等遗址中已经存在非常复杂的细石叶技术。如何解释这一现象,从环境和人类适应角度来探讨也许更有启发。下川和薛关细石叶技术和工具种类的复杂性和多样性,其实代表了可靠工具和有效工具的完美结合,是复杂工具发展的极致。除了各种细石核和细石叶外,下川遗址出土的各种精致的小型石器,如端刮器、石核端刮器、雕刻器、箭镞、两面加工的尖状器、锥钻、琢背小刀等类型的多样性,综合了石料利用的经济性、器物的标准性和多功能用途,以及便于维修、更新和替换等多种优点。而小南海石工业的技术和工具显得较为粗糙和简单,石制品绝大部分可归于权益工具和维修工具,技术既不复杂,类型也不多样,没有所谓的可靠工具和有效工具。即使存在一些诸如刮削器、尖状器和锯齿状器等类型,其加工的精致和维修程度也相对较低,根本无法与下川或薛关的石工业比肩。或许有些精致工具已被带离遗址,但是从留下的废片来看,也没有类似下川遗址常见的大量加工特殊精致工具组合留下的独特废片。

目前对于小南海生态环境的信息只能从动物群来了解。根据周本雄的研究,小南海动物群包括鸵鸟(Struthio anderssoni Lowe)和17种哺乳动物,其中有刺猬(Erinaceus sp.)、方氏鼢鼠(Myospalax fontanieri)、黑鼠(Rattus sp.)、洞熊(Ursus cf. spelaeus Blumenbach)、狗獾(Meles leucurus Hodgson)、狼(Canis cf. lupus L.)、豹(Felis pardus L.)、最后鬣狗(Hyaena ultima Matsumoto)、野驴(Equus hemionus Pallas)、披毛犀(Ceolodonta antiquitatis)、野猪(Sus sp.)、狍(Capreolus cf. manchuricus Lydekker)、斑鹿(Cervus Pseudaxis sp.)、水牛(Bubalus sp.)、普氏羚羊(Gazella przewalskyi Buchner)、苏门铃(Capricornis sp.)和猩猩(Pongo sp.)。动物群是典型的晚更新世种类,表现为森林和草原物种的混合,以及南方物种和北方物种的混合。它含有鸵鸟、最后鬣狗、野驴、披毛犀、普氏羚羊这些华北旧石器时代晚期遗址中常见的疏林草原典型物种,也有野猪、斑鹿、豹、苏门铃、水牛甚至猩猩等南方森林物种。说明在当时小南海附近,至少存在与低纬度条件酷似的斑块状生态区。周本雄认为,小南海出土猩猩牙齿化石很不寻常,因为以往的猩猩化石记录只见于广西桂林即北纬26°以南地区,而且到晚更新世末在华南已经和剑齿象一起消失。这说明,在小南海附近当时有可能存在一片环境适宜的飞地,其中残存着一些华南动物群的孑遗。这一证据也许有助于我们解释小南海石工业特点,在猩猩这类森林物种都能生存的小南海,其局部生态环境应该和低纬度的华南地区相仿,森林和草原植被混合的生境一般被认为是生物量最丰富的环境,可以提供较为丰富多样的食物资源。处于这种环境优越、食物资源相对充足而流动性又不是很大的情况下,觅食的风险和压力相对比纯粹的疏林草原要小,加上燧石原料虽然较差,但是有可以就地取材的丰富石料,小南海的先民自然就没有在技术和工具上加大投入的必要。即使当时小南海先民了解附近其他游群或部落生产细石叶,但是由于他们生活在觅食压力较小的环境中,这类精致技术对他们而言也不会有太大的吸引力或适应上的特别优势。由于周本雄对小南海动物群的初步分析只是鉴定物种,并没有进行动物考古学的埋藏动力学分析,所以目前尚无法了解这些动物中哪些是为人类所利用的对象及采取了何种利用手段。

五、小结

通过对小南海石工业的再观察和理论探讨,我们可以得到以下几点结论和新认识:

1.小南海石工业的石料以黑色燧石为主,并有少量脉石英。燧石质地不是很好,对剥片产生很大的制约,导致石制品个体较小,并留下大量的碎屑块。打片技术以锤击为主,砸击为辅,二次加工也采用直接打制。虽然发现个别类似压制法生产的石叶,但是由于数量太少,又没有发现石核和其他副产品,因此难以对这类制品及其意义作进一步认识。

2.小南海石制品中的二次加工比较简单粗糙,器物类型较少,特征也不典型。多为一些权益性的器物和粗略维修的工具,其中刮削器为大宗,尖状器并不十分典型,凹缺和锯齿状器比较多,但是对其用途仍然不很清楚。如要从形态判断其功能,这类器物可能更接近采集植物的“镰刀”,而不大可能是加工木器的“锯子”。而一件“雕刻器”孤例则很可能是砸击法打击偶尔产生的类似制品。这些二次加工的“器物”没有使用痕迹,表明它们可能是器物加工流程中废弃的半成品。

3.小南海石工业比较简单和粗糙的特点,既与石料的质地和丰富性有关,可能也与环境的特殊适应有关。在生态环境相对优越和食物丰富的地区,群体流动性不大,缺乏觅食的风险和压力,石器技术自然表现出比较简单和权益的特点。当然,也不排除一些加工较为精致的器物被人带走,在营地以外的觅食活动中使用的可能。

4.小南海石工业与以细石叶技术为代表的细石器文化没有渊源关系,也不再适宜用承袭或直线递进关系来看待它们在华北旧石器文化发展中的地位。旧石器技术和工具更多反映了古人类对环境的适应,其中包括石料的质地和可获性、食物资源的种类和流动性,以及觅食中的风险与时间压力。虽然史前人群中也有文化的传承,但是应付眼前的环境条件和生存状况要比墨守成规可能更现实、更重要。

5.小南海石工业和以细石叶技术为代表的石工业在华北地区的共存,表明了文化并行发展的特点,表明了古人类不同群体在适应上的多样性、复杂性和灵活性。因此,在以后的旧石器研究中,我们需要从石器使用的生态背景和人类生存策略的视野来分析技术的采用、工具的制作、类型的差异,以及加工的复杂程度等问题,并结合石料的质地、可获性、丰富性、对技术和器物的制约进行综合分析,以便对石工业性质及其人类生存方式和适应行为有更深入、更全面的了解。

来源:《考古学研究7》,科学出版社2008年版,与安家瑗、陈虹合作。

- 0000

- 0002

- 00015

- 0000

- 0000