讲座:秦岭:史前文明的考古学研究——以良渚文化为例

本文为北京大学考古文博学院研究生课程《考古学研究》“中华文明探源的北大实践”系列讲座第八讲《史前文明的考古学研究——以良渚文化为例》的讲座纪要,主讲人为北京大学考古文博学院秦岭副教授。现摘录于下,感兴趣的朋友可以看看。

讲座伊始,秦岭老师指出东亚地区、西方的文明进程是不同的,中国有史前文明这一说法,是特指新石器晚期到二里头这些“没有明确文字记载的”的可以称为“文明”的社会。而西方以两河流域为代表的早期文明大多包括有文字记载。因此,在全球语境下,“早期文明”这个词用得更为广泛,包括了各地区有无文字记载的最初的文明形式。不可否认,在西方教科书里,商文明通常仍然是中国“早期文明”的代表,很少有人会系统提及殷墟之前的“史前文明”。

另一个全球语境下的问题是比较的对象是否一致,当人们习惯地把中国早期文明同苏美尔、古埃及、印度河文明并列时,“中国文明”是一个整体还是以“复数”的形式存在呢?

从目前积累的全世界的考古资料来看,柴尔德提出的新石器革命和城市革命仍然是适用的。新石器革命和城市革命并不应视为是一个列清单式等着打勾的标准,而是对普遍性特征的归纳,这些特征之间可以是“或”的关系,也存在因果关系。就城市革命,柴尔德提出聚落规模增大、专门化生产、剩余生产资料集中、纪念性建筑、统治阶层、书写系统、科学、艺术、贸易和宗教的出现等十个特征——这显然不同于所谓的西方的“文明起源三要素”之说。事实上,“金属、文字、城市”作为西方文明起源准则的说法,并不是由哪位西方考古学家提出的,反而是我们中国考古学从夏鼐开始归纳提炼的结果。

无论是柴尔德的十大特征还是什么三要素,这都是对特征的描述,并不构成研究史前文明的考古学方法。因此,今天的讲座,想借由良渚文化为例,谈一下史前文明研究的视角和主要内容。

考古学研究的优势在于可以“龙虫并雕”,既能兼顾宏大叙事,又能分析历史的细节。“史前文明”的考古学研究,一方面要把区域文明作为一个整体来考察,主要是对“文明成就”的发现与研究;当材料积累多了,则还要有以区域为情境的内部视角,探讨整体时空框架下具体的变化与细节。

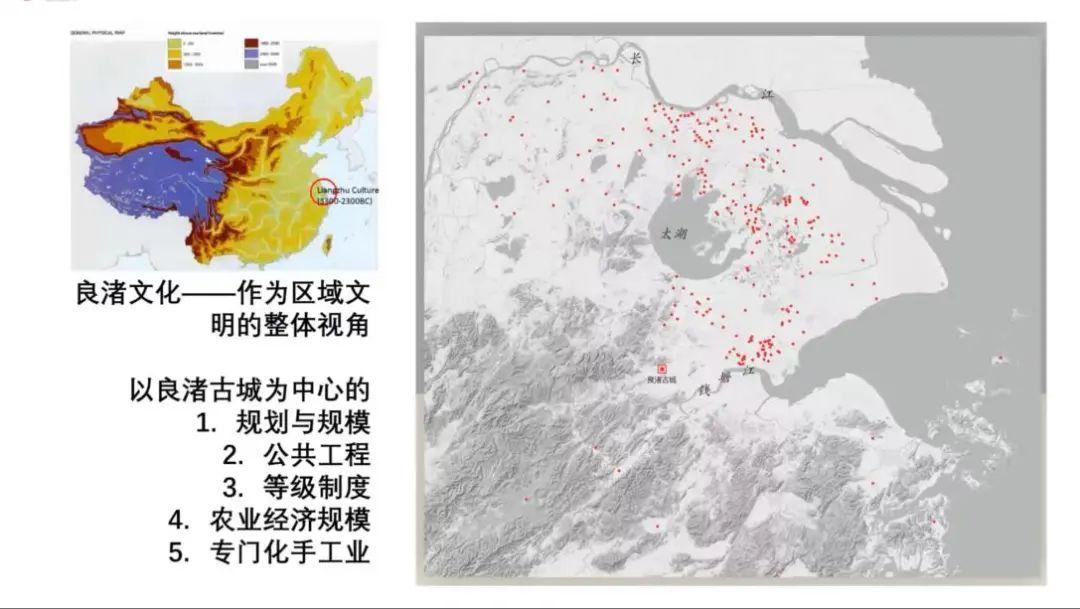

良渚文化的考古工作和后续研究都比较充分,所以针对一个区域文明,整体视角中的各个方面都能得到比较清晰的论证,包括1,规划与规模;2.公共工程;3.社会分化(等级制度);4.农业经济规模;5.专门化手工业生产。

1.规模和规划

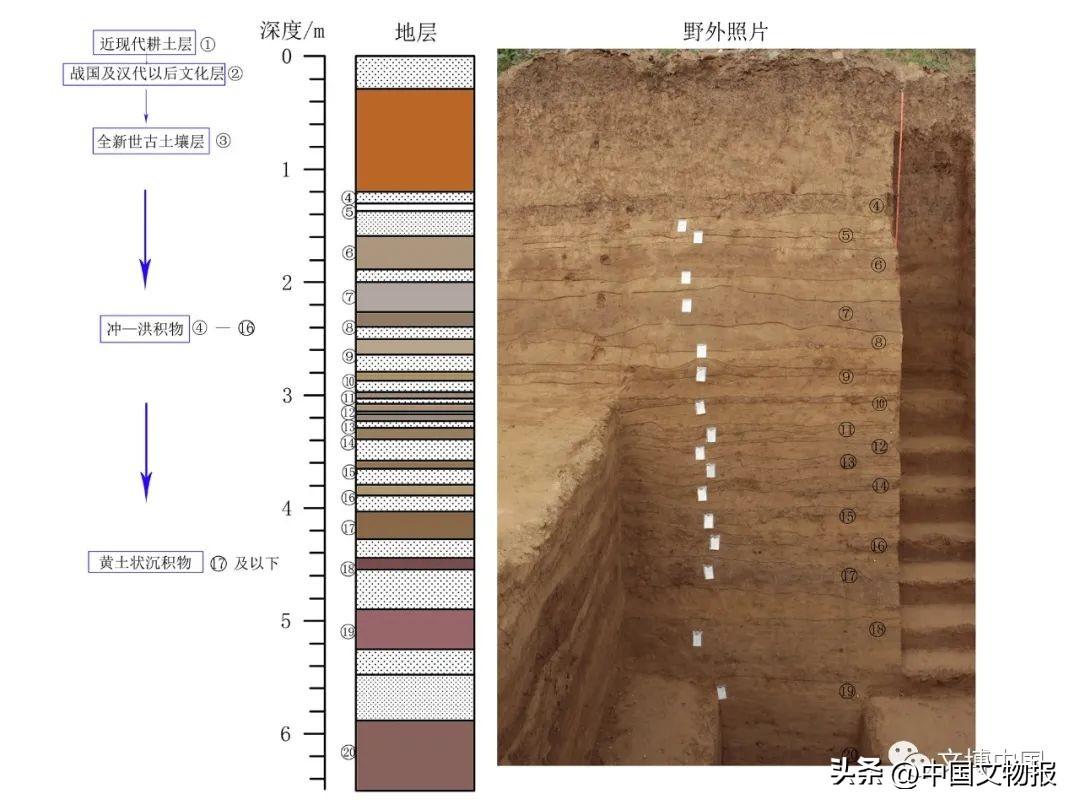

对良渚地区的考古学调查研究经历了三个主要阶段:。上世纪八十-九十年代:从聚落考古角度提出“良渚遗址群”的概念,并进行考古调查,当时认定的良渚遗址群分布范围是C形盆地42公里内,一共有135处遗址,成果以《良渚遗址群报告》为主;2007-2019:发现古城以及水坝系统,研究视角发生了改变,聚落考古的研究目标更明确,主要围绕古城遗址为中心,开展功能与结构的研究,代表成果有《良渚古城综合研究报告》和申遗过程中的大量论述;2019年至今:开展了城郊调查与区域调查,关注更大范围内的聚落分布、规模与分工,目前已在良渚古城外新发现大量遗址点,并将德清、临平纳入了区域调查的范围之内。

图1:良渚文化聚落分布

图1:良渚文化聚落分布

2.公共工程

主要从四个方面介绍良渚古城遗址的公共工程。包括古城墙的范围、结构与年代,码头与交通,莫角山宫殿和水利系统(水坝遗址)。

图2:水坝遗迹

图2:水坝遗迹

公共工程的研究主要应考虑功能和用工量两个方面。除了莫角山土台及宫殿类建筑基址的功能是属于特权阶层或特殊仪式之外,古城(城门)、码头和水利系统都兼有防洪、运输、用水、灌溉等作用,具有很强的属于城市公共职能的功能。

从用工量来看,良渚古城核心区的堆筑总土方量约为840万方,根据实验考古测算,共2500万工以上。根据推测,需要一万人7年连续不断作业才能完成。如果季节性施工,每年100个工作日,则需要进26年。以上尚未统计庞大的水利系统工程量,以及土台上部各类宫殿房屋和其他设施工作量。

3.等级制度

良渚文化的墓葬从分化程度和分化形式上来看,都是非常特殊的。反山、瑶山、汇观山这类高等级墓地,规模非常小,都只有十座墓上下,说明存在脱离了血缘组织的特殊的等级集团。同新石器很多墓地中的高等级墓葬或高等级墓区不同,这种单独高台墓地的差别是社会集团之间而不是社会内部的分化。

一般认为,良渚古城遗址内,按墓地可划分为四个等级的社会集团,即第一等级:以反山、瑶山遗址为代表,墓主人拥有全套玉礼器;第二等级:姜家山遗址为代表,墓主人获得一部分部分玉礼器,玉琮比较少,材质不统一;第三等级,以文家山为代表,墓主人拥有一部分玉器,没有象征身份的头部玉器;第四等级:卞家山为代表,墓主人有非真玉的一些坠饰。综上,严格的用玉制度是以玉器质量、数量来体现等级关系的一种物质表现。

图3:良渚遗址群墓葬等级制度

图3:良渚遗址群墓葬等级制度

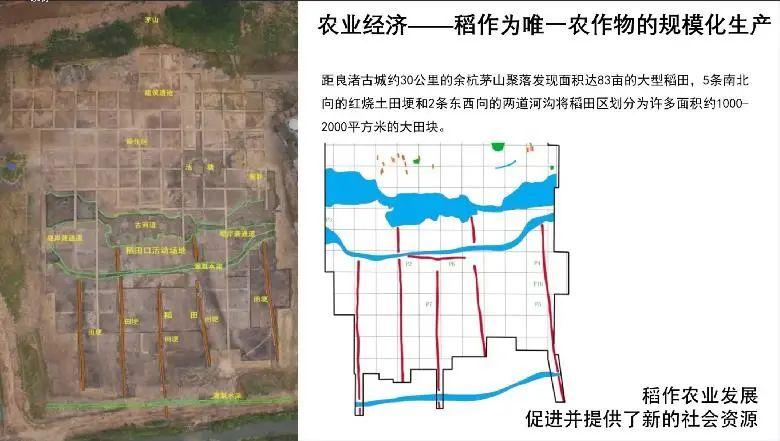

4.农业经济规模

在良渚文化中,水稻是唯一的农作物品种。就文明研究而言,就不是简单说浮选样品里面水稻占了多少比重的问题。而是要讨论稻作农业的规模、技术、储存和分配能力。距离良渚古城近30公里的茅山遗址发现面积达80余亩的水稻田。良渚文化有一套独特的农业工具组合。并且在良渚古城内部发现有池中寺、莫角山东坡H11等多处储藏稻谷的遗迹,体现出莫角山为中心的储存能力与分配职能。

图4:茅山遗址水稻田

图4:茅山遗址水稻田

5.专门化手工业

在玉器手工业经济方面,良渚古城内的作坊、采集品和墓葬用玉代表了背后有复杂的生产和消费机制。。比如塘山地点发现了大量的磨石、雕刻工具、玉残件,可能是制作锥形器,玉料来源可能是残件再加工。莫角山东侧的钟家港制玉作坊,发现大量钻芯、燧石,和塘山遗址在制作工序和产品上体现了很大差别。不同地点采集的玉琮残品显示,此类高等级产品可能是按照不同工序分工完成的。结合新的考古发现可以推测,古城内部的手工业可能是按照集团、工序、原料来源等多方面进行生产和分配。

图5:钟家港地点制玉遗存

图5:钟家港地点制玉遗存

上述整体性的论述,可以说是对“文明成就”的研究。无论用什么样的标准,“文明成就”的研究或者列举仍然是必要的,既能体现区域文明的特点和“非凡之处”,也具有可比性和普遍性。

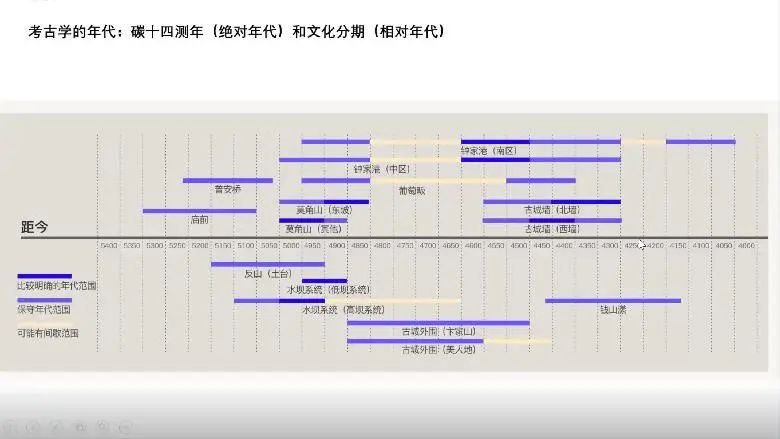

1.时间——“共时性”与变化

秦岭老师强调良渚古城遗址并不是“千年大计”,而是一个动态的变化和形成过程。早期阶段(3300-3000BC),聚落围绕C形盆地分布,存在瑶山、庙前、官井头、北村等不同等级的聚落,都有使用高等级玉器的现象,但获得资源的能力已有差别。中期即高峰阶段(3000-2800BC)以莫角山土台与水利系统兴建为标志,有了水利交通,才使得大型公共工程得以营建,同时期的最高等级墓地目前发现的之后反山。晚期阶段(2800-2600BC)古城墙营建和众多晚期聚落出现,社会形态逐渐呈向心状态。第四阶段(2600-2300BC)良渚古城内的“钱山漾”时代,很多晚期堆积覆盖了早期堆积,河道也已堵塞,但从堆积的丰富程度看,人口规模还在,只是城市的公共职能丧失,高等级集团也已经衰亡了。

图6:良渚古城的年代学分析

图6:良渚古城的年代学分析

此外良渚玉器的用玉制度也不是一成不变的,比如出琮王的反山M12并没有玉璧,而反山M20以后则开始用大量的玉璧、石钺来体现身份地位。

2.空间——从出土背景到“文化边界”

良渚玉器在墓葬中存在“多重性的”边界:文化认同、等级身份、性别、个人喜好等。比如冠状饰象征良渚文化的信仰体系,并没有性别差别,是“文化认同”的标识。而成组锥形器只限于男性显贵阶层使用,尽管单件锥形器流行的“边界”非常广泛,山东地区大汶口文化阶段也是最常见的玉器类型。三叉形器只属于高等级男性,并且通过材质差别彰显等级;同时三叉形器也体现地域性,只有浙江地区的良渚文化才会使用这种器物。

图7:良渚文化典型玉器

图7:良渚文化典型玉器

除了玉器以外,其他器物在良渚文化内部也具有边界性,如澄滤器只有在女性墓葬中才会出现,属于象征“性别”身份的物品,而这种性别标识又只流行在以杭州为中心的范围内。

3.比较——研究的尺度和立足点

就良渚文化而言,比较研究还包括多中心和多样性这两个重要视角。从多中心角度考察,常州“良渚国”是最重要的与良渚古城堪称“平行”发展的区域中心,一方面,寺墩遗址的台地堆筑方式和建筑结构和莫角山非常相似。另一方面,寺墩高等级墓葬使用大量的高节琮,大量钺,和刀、锛等石器,还会使用双鼻壶一类实用器,这些物质体现方式是与良渚遗址群不一样的,这种差异并不完全是早晚之别。从专门化手工业角度看,常州遗址群存在自己的高等级玉器生产,丁沙地的资料显示,玉料比较统一,并且存在废品再流通的过程。而从高等级产品的流通网络看,寺墩玉琮中既有同瑶山接近的“早期遗留物”,也有和福泉山、横山墓葬类似的产品,推测寺墩与其他良渚的中心聚落之间都存在交流。此外寺墩本身作为中心也有向外辐射的影响,如兴化蒋庄遗址出土良渚式玉器的特征就显示同寺墩类产品的直接联系。

从聚落发展历程上看,常州遗址群有着自身的区域传统,该地区有大量崧泽时期土台遗址。比如近几年发现和发掘的青城墩遗址,在崧泽阶段土台上面继续堆筑形成良渚土台,出土遗物中有崧泽晚期广泛流行于环太湖地区的小玉龙,也有中晚期良渚文化典型单节神人玉琮,体现出这个区域的发展有很强的延续性。

图8:良渚文化玉琮特征

图8:良渚文化玉琮特征

从多样性视角出发,良渚文化内存在不同的社会结构、社会规模、社会分化形式。

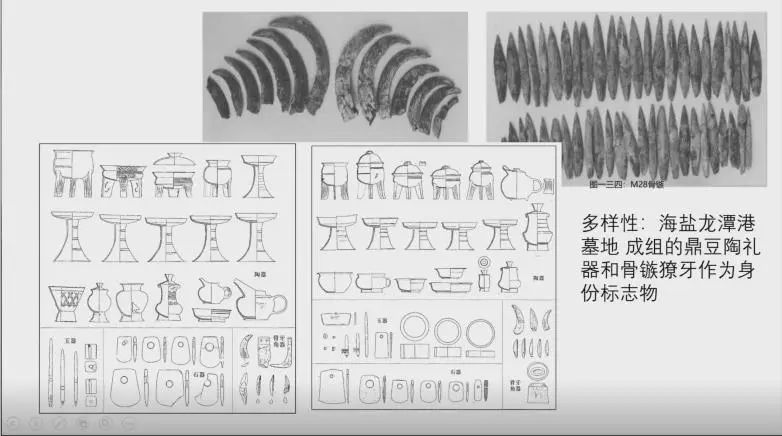

秦岭老师介绍了由六个环壕组成的玉架山遗址,目前共发现640座墓葬,背后显然是完全不同于良渚古城遗址的一种社会结构和规模。海盐龙潭岗遗址则在同一个墓地空间内部存在分区和分级,虽然也有良渚式玉器,但主要以成组的鼎豆陶礼器和骨镞獠牙作为身份标志物来区分等级,体现出基层社会内部存在不同于古城遗址内的等级分化和社会结构。

图9:龙潭岗墓地随葬器物

图9:龙潭岗墓地随葬器物

玉器的生产也存在地方性差异。如桐乡姚家山墓地,有仿割穗的“耘田器”和镰刀的礼器化的玉质农具,海宁朱福浜、达泽庙遗址发现有仿陶双鼻壶、仿房屋建筑的玉坠。表明在良渚文化中,玉料和制玉技术并不完全是垄断或控制在最高等级社会集团内的专属资源,基层社会有手工业生产的能力,并且玉器也不必须与统一的信仰体系绑定。

4.“意义”——“载体”的物质性和局限性

最后,秦岭老师提到考古学的分析需要时刻意识到考古学本身的局限性。比如良渚神徽可以依附在其他材质上,目前所见象牙器、漆器,甚至陶器细刻纹饰都有与神人兽面相关的表现。因而玉器并不是良渚文化信仰体系的唯一载体和实践形式。玉在材质上的稳定和持久性,使之成为考古学研究图像“意义”的最佳介质;而玉器的特定出土背景、玉器使用在区域中心聚落中与高等级墓葬的绑定关系,也造成识读“意义”的障碍。“神徽”并不是对玉器的崇拜,而是对信仰体系的实践;“神徽”也不是良渚王的专属,而是具有普遍性的公共实践的对象。

图10:吴家场墓地出土象牙器

图10:吴家场墓地出土象牙器

四、文明研究的问题与探讨

在以良渚文化为例进行整体和内部的分析之后,秦岭老师对目前文明研究存在问题做了简要讨论。她指出目前研究还是专注于整体性“文明成就”的讨论,而对区域社会内部的细节和差异性探讨较少。

同时还指出了目前研究的一些问题,比如“文明成就”的提出和文明化过程的表述要避免“想当然”。以农业与社会发展关系为例,通常将文明起源的动力之一归因于作物的传播新物种的引入,但通过大麦、小麦在中国新石器到先秦阶段所占比重的植物考古数据显示,这些西来作物品种对文明起源阶段可以说是没有任何明显作用的。将玉器生产视为“文明”标志,这本身也有“想当然”的成分,比如齐家文化虽然生产并输出了大量的玉器,但在其社会内部并没有明确用玉器作为身份等级标志的用玉制度,看不到玉器塑造复杂社会的作用,齐家文化也很难被称为是区域文明。

讲座最后,秦岭老师就如何避免“想当然”式的研究提供了一些方法:首先,讨论社会生产力时,需要有相关的数据,分析其背后的生产规模、同社会文化的匹配度,在谈论农业发展水平和公共工程成就时,这样的具体分析尤其必要;其次,物质文化方面的成就,需要考虑三方面的表现:是否制度化?是否与社会权力构成共生关系?是否存在延续性?——这实际上就是探讨物质与文明关系时对“物”的研究内容——如何构建身份、构建秩序、构建意义。最后,物的传播≠物质“文化”传播≠文明程度和社会形态的传播,尤其在新石器晚期社会互动交流加剧的时代,不能因物则文明。

- 0000

- 0000

- 0004

- 0002

- 0003