刘庆柱:殷墟发掘简史

考古学在中国的产生与发展,是有其必然性的。20世纪初叶,疑古思潮的兴起,促使当时的史学界极力寻求一种新的途径,改变当时史学研究的窘境。在这一过程中,殷墟机缘巧合,成为整个事件的中流砥柱。殷墟考古发掘的启动与进展,成为中国考古学史的一个缩影,极大地影响了中国考古学的发生、发展与壮大。

1.中国近代考古学的产生

近代考古学在中国的传播与形成,是多种条件使然,其中以五四运动为代表的新文化运动,在政治上提倡反对封建专制的民主思想,在文化上提倡反对武断迷信的科学思想,是中国考古学产生的内在动力与源泉。

近代考古学在中国产生之前,中国已有了金石学,有些学者认为,金石学是中国考古学的前身,从研究遗物的角度来说,这种提法是对的,但二者也有着本质的差异。

金石学的研究对象属零星出土文物或传世品,均未经科学发掘,主要侧重于铭文的著录和考证,以证经补史为研究目的。金石学形成于北宋,至清代达到鼎盛。

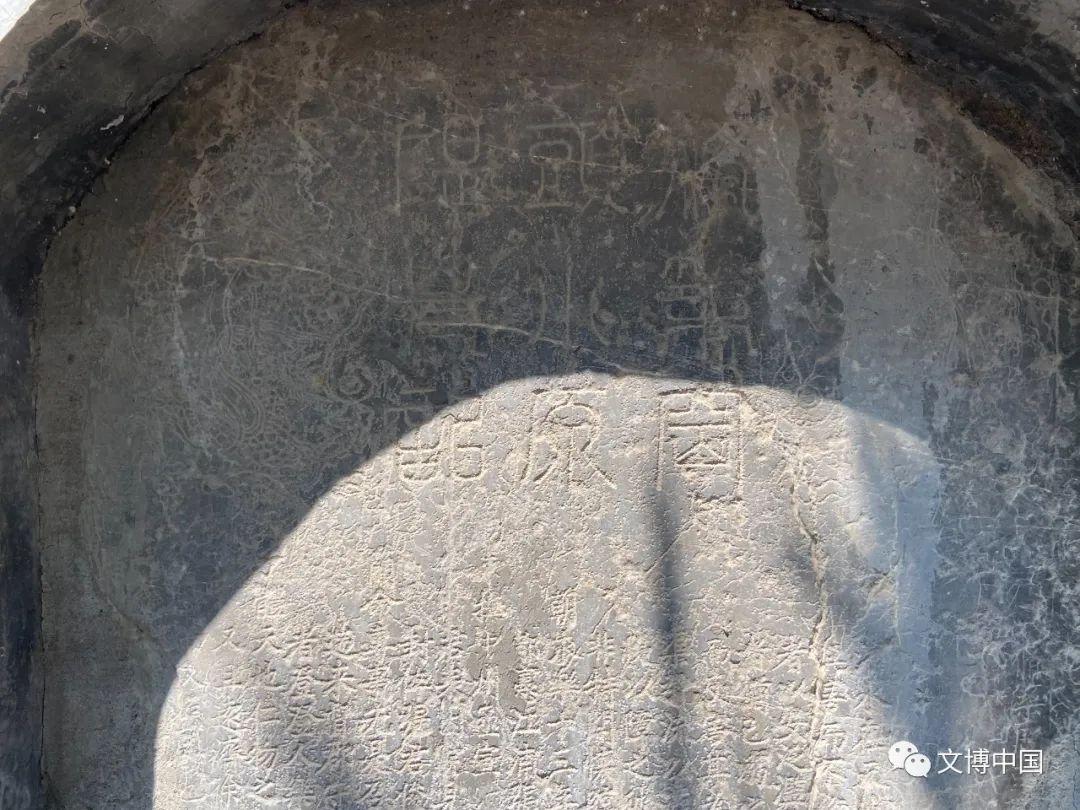

北宋时期,统治者奖励经学,提倡恢复礼制,对古物的收集、整理和研究出现热潮。墨拓术及印刷术的发展,为金石文字流传提供了条件,金石学逐渐产生。最为著名的是吕大临撰《考古图》,此书在古器物书的编撰体例方面多有建树,该书是流传至今的最早的古器物图录。其后又有《宣和博古图》《历代钟鼎彝器款式法帖》等铜器著录书,《集古录》《金石录》《隶释》等石刻著录书,金石研究已相当兴盛。

元明时期金石学成就较少,呈现一度停滞的状态。到清代中叶,乾嘉学派兴起,金石学进入鼎盛,此时名家辈出。有些学者的贡献,实已超过前人。其中《西清古鉴》《考工创物小记》《积古斋钟鼎彝器款识》《捃古录金文》《斋集古录》《缀遗斋彝器款识考识》《寰宇访碑录》《金石萃编》《古泉汇》《金石索》等书,均为有成就的金石学著作。这一时期研究范围扩大,对铜镜、兵符、砖瓦、封泥等开始有专门研究,鉴别和考释水平也显著提高。到清末民初,金石学研究范围又包括新发现的甲骨和简牍,并扩及明器和各种杂器。罗振玉和王国维是此时集大成的学者。所谓的“罗(振玉)王(国维)之学”,对于金石学又有新的发展。他们利用新出土的甲骨、铜器、简牍、石经和墓志等,做了大量的整理研究工作,有了一定的贡献。

但金石学本身最终没有形成现代意义上的考古学,这与其自身的局限性不无关系。最主要的原因在于金石学没有建立在田野考古发掘的基础之上,脱离了器物出土的相关背景信息。

五四运动即新文化运动在历史学领域产生的最直接的后果,就是古史辨运动的开展。以顾颉刚为首的古史辨派,“继承了以崔述、康有为为代表的清代疑古辨伪的传统,同时又摆脱了清代学者疑经只是为了替古圣人揭出他们的‘圣道王功’的羁绊,运用西方近代史籍考证法对中国上古史进行了无情的检讨”[1]。古史辨派对史料的辨伪,动摇了伪古史的整个体系。

旧的古史已被削弱,新的古史就应建立,这是历史发展的必然。当时就有人要求顾颉刚拿出一部“上古的信史”来。但如何重新建立上古史,疑古学派也无能为力。顾颉刚先生曾言,“我知道要建设真正的古史,只有从实物上着手的一条路是大路,我现在的研究仅仅在破坏伪古史的系统上而致力罢了”,“三皇五帝的系统,当然是推翻的了。考古学上的中国上古史,现在才刚刚开头,还不能得出一个简单的结论”[2]。

至此,学者们便把重建古史的希望寄托在考古学之上。顾颉刚更是身体力行,1923年他就参观了地质调查所的石器、陶器和铜器的陈列,而后又亲赴河南考察了新郑出土的古物和洛阳古城。古史辨派对出土实物的重视,反映了当时学术界的一种趋向,同时也是上古史研究的内在需求。中国近代考古学在20年代兴起,是建立在五四运动时期疑古辨伪的基础之上的。

2.甲骨文的发现及殷墟的考证

甲骨文在殷墟的发现,有其偶然性,但也实属必然。如果没有自北宋以来的金石学研究之风以及清代的考据之学,也许甲骨文字的发现还要晚上数年。

据传,清光绪二十五年(1899),时任国子监祭酒的金石学家王懿荣因病服药,在中药的一味“龙骨”上发现了契刻文字。他认为,“龙骨”上刻的是商代文字。随后,他不惜以每字二两银子的高价向古董商收买。至他于1900年7月自杀前,王懿荣已购得甲骨一千余片。死后,这些甲骨被其子因还债之故,悉数卖给了刘鹗。

与王懿荣几乎同时收购甲骨的还有王襄和孟定生。在甲骨文的发现、收藏与研究方面,他们都有着不可磨灭的贡献。

之后,收藏甲骨的队伍不断壮大,甚至国外收藏者也为数不少,其中国内以罗振玉收藏最丰。自1906年始,他收得甲骨三万多片,并于1913年始,陆续出版甲骨书籍,如《殷虚书契前编》《殷虚书契菁华》《铁云藏龟之余》《殷墟书契后编》《殷虚书契续编》等。

国外搜购甲骨者,以美国山东潍县传教士方法敛和英国浸礼会驻青州传教士库寿龄为最早,其后加拿大人明义士,日本人西村博、三井源右卫门、林泰辅等也先后加入搜购的行列。国外博物馆及收藏机构的甲骨多经这些人转卖而得。

1908年之前,各方虽收得数万片甲骨,但由于古董商人为牟取暴利而有意隐瞒,甲骨的具体出土地点始终无法得到确认。经细心探访,1908年,罗振玉终于得知“贞卜文字出土之地为洹滨之小屯”[3]。此后,他不仅派古董商,还派他的弟弟罗振常等亲友,直接到安阳收购甲骨。1915年春,他更是亲自到安阳小屯了解甲骨出土情况。

通过对甲骨的研究,罗振玉认为,小屯是西汉以来史书中所说的殷墟,小屯甲骨是殷王朝的遗物。并认为小屯为武乙之墟,或武乙至帝乙三世之都。这一观点,被王国维进一步纠正,指出殷墟之时代,为盘庚至帝乙之时。董作宾认为,《竹书纪年》所载的“自盘庚迁殷,至纣之灭,二百七十三年,更不徙都”完全可信。从此,小屯一带作为盘庚至帝辛的晚商都城被确定下来。

3.殷墟考古历程

甲骨文字的发现,对于当时风起云涌的古史辨运动来说正是一剂兴奋剂。20世纪20年代,随着地质学、古生物学逐步在中国兴起,考古发掘工作也随之传入中国。1928年殷墟发掘之前,在中国境内已有数次考古调查与发掘工作。1921年河南渑池仰韶村发掘了新石器时代遗址;1923~1924年,甘肃洮河流域发现了一系列的史前遗址;1926年,李济先生发掘了山西夏县西阴村遗址;1927年发掘了北京周口店猿人遗址。这些发掘,积累了一些经验。

同时,由于特殊的历史年代,甲骨正以惊人的速度遭到盗掘和毁坏。与之相关的文化信息无法收集,这与新兴的考古学是背道而驰的。科学发掘殷墟成为时代的最强音。正是在这种背景之下,1928年中央研究院历史语言研究所成立了考古组,1928年秋,殷墟考古发掘工作正式开始。殷墟的发掘,标志着中国近代考古学的诞生。

殷墟的发掘历经80余年,除1937~1949年因战争、1966年6月至1969年春因“文化大革命”停止外,基本处于不间断的发掘之中。多年的发掘,取得了丰硕的成果。但因不同的学术目标和背景,殷墟发掘也可依据发掘的思路、方法及成果大致划分为五个阶段。

第一阶段:搜寻甲骨阶段(1928年10月至1930年2月)。

该阶段除了中央研究院历史语言研究所进行的第一次至第三次发掘之外,1930年2月,河南省民族博物院何日章也曾在小屯挖掘甲骨。

该阶段发掘主要目标是寻找刻辞甲骨,发掘的方法特别是第一次发掘与“盗掘”没有本质区别。1929年春,李济主持殷墟发掘工作,在小屯村北、南、中三处开探坑发掘。但此时仍是人为划分深度,根据深度记录出土器物。同时,学者们相信殷墟为“漂流淤积所致”,形成了“大水漂没说”。这些均反映出中国考古学仍处于起步阶段,尚未能够根据自然堆积地层作为发掘的依据,对于遗迹、遗物形成的原因也只能是简单的假想。

第二阶段:宫殿宗庙与王陵发掘阶段(1931年春至1937年6月)。

该阶段是中国考古学形成阶段。1931年春,梁思永参加殷墟的发掘工作,对于发掘思路和方法的改变起到了很大的作用。他开始采用依据自然堆积划分地层的科学方法。同时,自第四次发掘时,提出了“要了解小屯,必须兼探四邻”的思想,从而脱离了开始简单搜寻甲骨的目标。同时,地层学的应用,使得发掘遗物有了地层依据,科学性大大提高。考古学者开始认识了商代夯土建筑,对于以前提出的殷墟“大水漂没说”给予了及时的否定。这为正确认识殷墟的性质奠定了基础。该阶段的发掘主要有以下几点重要收获:其一,是后冈三叠层的发掘,解决了仰韶文化、龙山文化及殷文化的年代顺序,纠正了此前安特生对于仰韶文化和龙山文化年代的判断,也使得殷墟以后的发掘有了科学依据。其二,小屯宫殿宗庙区和王陵区的发掘,进一步解决了殷墟的性质问题。其三,甲骨资料的取得,特别是1936年春发掘的YH127甲骨坑的发掘,对于甲骨学的研究起到了划时代的作用。其四,对于殷墟小屯、后冈、王陵区以外其它遗址的发掘,对于探寻殷墟遗址的分布与布局起到了一定的作用。同时,对南霸台、同乐寨、高井台子、大司空村南等地的发掘,为进一步了解殷墟之前及之后的遗存状况起到了十分关键的作用。

1937年抗日战争爆发后,日军占领安阳,曾有多支日本学术团体到安阳进行盗掘,加之当地农民又悄然兴起的盗掘之风,殷墟又处于大肆盗掘之中。1939年,司母戊大鼎被当地农民盗出。

第三阶段:殷墟发掘恢复阶段(1950年春至1966年春)。

新中国成立后,国家立即恢复了殷墟考古发掘工作,盗掘活动得以制止。百废待兴的新中国到处处于基础建设之中,安阳也不例外。因而,这一阶段的殷墟考古发掘更多地集中于配合当地的基本建设工作。这一阶段的工作成果显著:1950年春,郭宝钧先生主持发掘了西北冈王陵区的武官大墓和祭祀坑;1958年,中国科学院考古研究所组建安阳工作队,同年秋,在小屯村西探出灰沟一条,即后来著名的大灰沟。1959年春建立安阳工作站。1960~1964年,安阳工作队持续发掘苗圃北地铸铜遗址,对殷墟铸铜手工业有了十分直观的认识。

1966年6月,由于“文化大革命”开始,殷墟发掘工作被迫暂停。

第四阶段:殷墟布局探索阶段(1969年春至1997年)。

该阶段是殷墟发掘全面开花时期。由于学术研究与当地基础建设的共同需要,殷墟在长达28年的发掘过程中,主要发掘的是不同地区的殷墟遗址。虽然有大量配合基建的发掘,但这一阶段的发掘思路还是相当清晰的,那就是仍以王陵区与宫殿区作主线,探讨殷墟的布局问题。其主要成果体现在以下几点。(1)逐步了解了殷墟的城市布局,对于不同时期殷墟文化的分布有了一定的认识。(2)对于殷墟手工业如苗圃北地铸铜作坊、孝民屯西地铸铜作坊、北辛庄制骨作坊等有了更清晰的认识。(3)首次对贵族与平民墓葬区采用分区的形式进行发掘和研究,这种方式对于探讨殷墟时期的家族形态及墓葬发展演变等多方面问题起到了关键性作用。同时,更多王陵区以外大型墓葬的发掘,如后冈大墓、妇好墓、郭家庄M160、戚家庄M269等,对于研究殷墟文化所起的作用更是不可低估。(4)对宫殿宗庙区的进一步发掘和新认识。七八十年代,连续多次对宫殿宗庙区进行钻探与发掘。明确了大灰沟的位置,发掘了著名的妇好墓与54号基址,对30年代发掘的基址进行重新钻探或揭露。从而认为,宫殿宗庙区的范围可能远不止30年代发掘的范围,基址的结构问题也更有待于进一步的发掘与研究。(5)对王陵区的进一步发掘。70年代,安阳工作队又对王陵区进行了大规模的钻探发掘。80年代,发掘了出土司母戊大鼎的M260及大量祭祀坑,“对陵区的范围与布局概况有了比较全面的认识”,同时也认为“王陵区的南缘界限还需要进一步弄清;陵区内的小型墓葬与人、畜祭祀坑的分布状况及其与大墓的关系也需要进行比较全面的考察,并探求其分布规律;而王陵区附近地段的遗址内涵更需要作比较广泛的勘探”。(6)刻辞甲骨的进一步发现。这一阶段,刻辞甲骨的出土主要集中于小屯南地和花园庄东地H3。这是继1936年YH127之后,出土甲骨最多的两次,分别以卜骨和卜甲为主。花东H3甲骨更以其“非王卜辞”引起了甲骨学研究的又一次热潮。目前,这一状况仍在继续。

第五阶段:殷墟布局深入探讨及“大殷墟”聚落形态调查(1997年至今)。

这一阶段的发掘得益于对于殷墟布局的重新思考及区域考古学的引入与开展。长期以来,殷墟发掘虽然也主要围绕着探讨城市布局与其动态发展进程这一主线,并取得了丰硕的成果。但同时,我们也注意到,发掘过于集中于对墓地的探索,而在一定程度上忽视了对“活人”的生活遗迹的深入探讨,如居住址、手工业作坊址等与墓葬同等重要的遗迹现象,而且发表的资料也过多地侧重于墓葬的报道,因而给外界一个十分令人生疑的现象:殷墟到底是都城还是墓地?有学者曾多次提出殷墟非王都的说法。作为殷墟考古工作者,我们深知造成这一现象的原因所在。1997年,考古工作者开始转变发掘思路,即开始对殷墟布局的深入探讨,除坚持以前发掘的重视对象以外,开始更加重视“活人”遗迹,对于居住址、手工业作坊址、灰坑、窖穴、水井等各种生活遗迹尽可能进行全面揭露。在此思路的指引之下,考古工作者发掘了多处重要的遗址,如黑河路家族墓地及族宗庙址、北徐家桥多处四合院建筑及墓地、孝民屯半地穴式建筑群及铸铜作坊和墓地、豫北纱厂大型夯土建筑群等。当然这些只是发掘的主体,与其一起的是大量的灰坑、水井与墓葬。这些材料将来报道以后,对于研究者来说将是更为全面的。

目前,不论是“盘庚迁殷”,还是“武丁始都”,殷墟在当时均应是一个不小的大都市。如此规模的都城,显然需要来自于周围人群的大量物资供应,即层级式的供应“金字塔”,都城处于塔的顶端,没有大量的其它人群作为基础,殷墟是不可能持续发展200余年的。

[1] 陈星灿:《中国史前考古学史研究:1895~1949》,生活·读书·新知三联书店,1997,第77页。

[2] 顾颉刚编《古史辨》一册,上海古籍出版社,1982,自序。

[3] 罗振玉:《殷墟古器物图录》,1916,序。

来源:刘庆柱:《中国古代都城考古发现与研究》,社会科学文献出版社,2016年。

- 0000

- 0000

- 0005

- 0000

- 0001