刘庆柱:中国古代都城考古发现与研究-绪论(二)

四 古代都城考古的基本构成要素

中国古代都城考古首先要究明其物化载体形式,即古代都城的主要物质文化内涵。都城首先应该是城,而城的空间形式是以城墙围绕。都城的空间根据其使用功能不同,而形成都城之内的空间“分区”,这种分区一般是从都城之中的路网结构中反映出来的,如果把都城空间比作一个“人”的话,那么都城之中的路网就类似“人”的“骨架”。连接路网与城墙的节点是城门,城门是城的坐标点与“门面”,城门的数量、形制(即“门道”数量)还是城的“身份”象征。都城是国家的政治统治(或管理)中心、军事指挥中心、文化礼仪活动中心、社会与经济管理中心,这四个“中心”的活动平台是宫殿、武库、礼制建筑、官署、粮仓、民居、市场、手工业作坊等,帝王陵墓是都城的“阴间”存在形式。

1.城墙与城壕

美国著名学者刘易斯·芒福德认为,“由于有了城墙,城市生活便有了一个共同基础”。因此城市被城墙“封围”成为其重要特征。从世界范围来看,“直到18世纪,在大多数国家中,城墙仍旧是城市最显著的特征之一”[33]。还有的学者更为明确地指出,“封闭的城墙是城市的基本特征”[34],城市“物化表现为公共建筑和坚固的周环防御墙”[35]。何驽从城墙功能角度指出:“我们总体认为城市或都邑应当有城墙环护,其功能不仅是军事防御的实用需要,而且确实能‘为我们提供了一种安全感、稳定感、永恒感,一种威严感和自豪感。’(见:凯文·林奇著《城市形态》,林庆怡等译,华夏出版社,2001,第236页)城市外轮廓上的城墙,在空间上首先将城区与郊野、城市与乡村以物化的边界区别开来,控制乡野之民随意出入城区,部分地剥夺了他们的空间到场权、空间使用权和在空间中活动的权力,借以维持城区内的秩序和等级,最终为了保障统治者的安全。”[36]城墙是都城必备的要素,城墙是区分都城或宫城与其它地区的分界线。都城城墙又是必备的防御设施,历史文献记载的“城以卫君”,清楚地说明了“城”的防御功能。

城墙作为都城的防御设施,是防御“人”的,那么城墙就应该具备使“人”不能“徒手”翻越的基本条件。这样就要求城墙具有防御人翻越的基本功能,为此城墙虽然不必要上下垂直,但其“收分”标准亦应控制在防御人的翻越程度。因此城墙的宽与高有着一定的比例关系,一个城墙基部的宽度与城墙高度是有相应比例的,这在目前对于古代都城(包括其它古代城址)的城墙研究中,需要给予足够重视。我们需要从已知的古代都城(或古代城址)城墙宽与高的数据比例关系,确定城墙与“非城墙”的科学依据。比如,近年考古发现的良渚城址,其“城墙”基础宽约50米,有的甚至更宽一些,有的学者认为其有可能是防水的“河堤”遗存,因为按照城墙基础50米左右的宽度,城墙高度只有达到35~45米,才可能具有防御人的翻越功能。当然也有可能当时人们利用了原来的河堤工程基础,于其上再修筑城墙。不过这需要进一步的田野考古去究明。

与城墙相关的“马面”等,是加强城墙防御功能的设施。目前来看,“马面”的出现可能早至新石器时代晚期,它的功能变化可能是从军事性城堡扩及政治性中心城市及都城,其空间发展则是从北方农牧交汇地带进入内地及中原地区。

从加强防御角度而言,城墙之外又设置城壕。就城墙与城壕的历史而言,“城壕”是从“环壕”发展而来,城墙之外取土修筑城墙的壕沟成为城壕,就此而言,城壕是城墙的“副产品”。城壕的设置与城墙的修筑是“一举两得”的结果。有必要说明的是,城壕是“对外”的,在有些地方出现城墙之内外均有城壕的现象,其城内“城壕”需要进一步开展考古工作究明。比如良渚城址的内城壕可能是城内用于通行的河道,犹如历史时期都城城墙之内的“环涂”。

2.城门与宫门

中国古代都城城门是都城标志性建筑,都城正门又是都城坐标性建筑。

目前考古发现先秦时代都城城门数量与形制、分布位置比较清楚者甚少,很难得出规律性结论。如已经考古发现的最早属于“都城”性质的城门是良渚城址的城门,它们均为“水门”,这与城址的自然地理环境有关。基本究明都城城门的偃师商城遗址,可能有6座城门,东西对称分布城门各2座,南北相对城门可能各1座。城门均为1个门道。又如在东周(春秋时代晚期)楚国都城——纪南城遗址,考古发现7座城门遗址,其中南、北、西城门各2座,东城门1座,在上述南、北城门中各有1座“水城门”。特别需要指出的是,西城墙的北部城门与南城门的“水城门”各为3个门道。纪南城的3个门道城门是目前中国古代都城考古中发现时代最早的“一门三道”的都城城门[37]。东周时代的曲阜鲁国故城考古发现东、西、北城墙各辟3座城门,南城墙辟2座城门。曲阜鲁城是目前考古发现时代最早具有11座城门(并且东、西、北各3座城门)的古代都城,其南城门(南东门)外置双阙[38]。东周时代临淄城大城发现6座城门,分别为东、西城门各1座,南北城门各2座。临淄城小城东、西、北各1座城门,南城门2座。赵国邯郸城王城之西城四面各辟2座城门,东城西、北各2座城门,东、南各1座城门。魏国都城安邑城之小城四面各1座城门。

总结以上先秦时代都城城门数量、配置、形制,有以下几个特点:第一,偃师商城和赵国王城之西城的城门对称性分布;第二,楚国纪南城出现了“一门三道”城门;第三,曲阜鲁城的东、西、北三面各3座城门;第四,曲阜鲁城南城门(即南东门)的城门之外置“双阙”(或“双观”);第五,安邑城小城四面各置1座城门。上述都城及宫城城门的五个特点,为其后帝国时代都城与宫城城门制度所承袭。

在先秦时代都城城门特点的基础上,从西汉王朝都城——汉长安城开始至明清北京城,都城城门从数量、形制、分布位置等诸多方面,形成自身特点。这时的都城一般设置12座城门(也有个别都城设置11座城门或13座城门),四面城墙各辟3座城门(个别都城有北城墙设置2座城门或4座城门,还有极个别都城南城墙设置4个城门),绝大多数城门为“一门三道”,个别都城城门也有“一门五道”,如唐长安城明德门。大多同一都城或在外郭城城门,或在内城城门,或在宫城城门置阙,个别都城同时置阙于都城与宫城城门(如汉长安城东城门之“阙”类建筑[39]与未央宫“东阙”“北阙”)。从汉长安城四面的12座城门来看,凡是与宫城宫门相对的城门规模较大[40]。至于都城城门中的“正门”,应该与其他城门有所不同,如唐长安城正门有5个门道[41],而其他城门则均为3个门道。

都城的宫城一般四面各置一门,汉代以后多以南宫门为宫城正门。从北魏洛阳城开始,宫城正门一般3个门道(如北魏洛阳城宫城阊阖门遗址[42]),有的5个门道(如唐长安城大明宫丹凤门[43])。南北朝及其以后的宫城正门,一般是都城外郭城、内城与宫城城门之中规模最大、规格最高的。宫城正门一般置“阙”,如汉长安城未央宫有“东阙”[44],考古发现的北魏洛阳城宫城阊阖门有双阙,隋唐洛阳城宫城正门——应天门置双阙[45],降至明清北京城宫城的正门——午门之外的双阙。在已经考古发现的邺南城朱明门亦有双阙[46],朱明门可能为邺南城“内城”或“皇城”的南城门[47]。在都城城门之中,一般宫城正门是规模最大、规格最高的,这也说明宫城在都城之中至高无上的地位。

自西汉晚期长安城以降,都城一般朝向为坐北朝南,外郭城、皇城(内城)、宫城的正门均为南门(如果南门东西并列3座,则以中间南门为正门),它们成为都城、皇城、宫城朝向的标识。外郭城、皇城、宫城南北排列的三座正门,北与都城大朝正殿南北相对,上述四点连成一条南北向直线,形成都城中轴线。

3.道路、路网与分区

都城道路因其使用者身份不同、所处位置不同,道路规格、规模不尽相同,形成都城之中不同等级道路。都城分布的不同道路,成为都城的“骨架”,形成都城的“路网”。都城路网,也是都城不同空间社会功能分区的“界线”。以上所述,构成都城道路不同于一般城市的几个特点。

第一,都城道路有“中轴路”“干道”及其他道路,这些道路有着明显的等级。连接都城、皇城(内城)、宫城正门的道路,是都城的“中轴路”。都城中轴路的名称,各个时代不尽相同,如北魏洛阳城为“铜驼街”[48],唐长安城为“朱雀大街”或称“朱雀门街”[49],隋唐洛阳城为“天街”等[50]。一般来说与城门、宫门相连接的道路是都城的“干道”,如汉长安城的“八街”,是汉长安城宣平门、清明门、安门、直城门、雍门、横门、厨城门、洛城门通入都城之内的道路。与宫城正门相通的道路,有的是“驰道”,如汉长安城未央宫东宫门之外的道路即属此类。有的宫城正门之前的东西向道路,是都城之中十分重要的道路,如唐长安城宫城承天门之前的东西向道路。

第二,都城道路等级不同,其规模、形制也不一样。如汉长安城“八街”是都城之中重要的道路,它们分别与都城的8座城门相连接。这些道路是都城之中规模最大的,一般路宽45~50米,其形制均为“一道三股”,即中间为皇帝使用的“驰道”,两边为其他人通行使用。又如唐长安城的“中轴路”,南起外郭城南门——明德门(都城正门),向北依次为皇城正门——朱雀门、宫城正门——承天门、太极殿,这条“中轴路”时称“朱雀大街”,街道宽150~155米。唐长安城中有南北向大街11条、东西向大街14条,与城门连通的大街一般宽约百米,而只有朱雀大街宽达150米[51]。

第三,都城道路是其“分区”的主要标示。如汉长安城“八街”把都城分隔为11个区,即未央宫(包括武库)、长乐宫、桂宫、“北阙甲第”、北宫、明光宫、西市、东市、厨城门民居区、洛城门民居区和宣平门民居区[52]。唐长安城的朱雀大街是都城中轴路,都城之内的长安县与万年县分列其两侧,东市与西市对称分列中轴路东西。皇城和宫城的南、东、西三面分别被春明门与金光门东西向大街、启夏门与安化门南北向大街与外郭城分开;皇城与宫城南北之间被通化门与开元门之间的东西向大街南北分开。上述路网在都城之内分区的现象是十分突出的。

4.宫城

宫城是都城的核心,历史文献记载所说的“筑城以卫君”“造郭以守民”[53],此“城”即“宫城”的简称,亦称“内城”“小城”;“郭”即“郭城”的简称,亦称“外郭城”“外城”“大城”。王国时代的“宫城”称为“王宫”,帝国时代的“宫城”或称“皇宫”。宫城是王室或皇室的中央政权机构所在地,王国时代宫城的主要建筑是“宫殿”与“宗庙”,帝国时代宫城的主要建筑是“宫殿”,因此可以说“宫城”主要是“宫殿”之城。宫城以“城墙”围之称“宫城”,宫城应是为王室、皇室的宫庙等代表国家权力的建筑群所修的城,用以加强宫庙的安全保卫。

宫城实际出现得很早,它是文明的产物,与“国家”产生的时间大致同步。“早期中国”城市是社会政治发展的产物,是政权所在地,因此它不是一般意义上的城市,它实际是宫城性质的城市。随着社会历史的发展,国家管理机构的扩大,相应“政府”之“平台”的增加,都城运转辅助人员的增多,都城活动空间的扩展,在“城”(宫城)外出现了“郭”(郭城),继之又发展到宫城之外出现“内城”或“皇城”,在宫城与“内城”或“皇城”之外为外郭城。

作为同一都城中的宫城、内城(或皇城)与郭城,它们并不是同时营建的,一般是先筑宫城(或小城、内城),后建郭城(或大城、外城),历史上这样的事例很多,如汉长安城[54]、隋唐长安城[55]等。都城之中宫城、外郭城等的营建时间的先后,不只是建设工程的时间先后安排问题,它们反映了都城建设中以宫城为“核心”的理念。

王国时代晚期,随着国家政治权力的变化,作为国家权力物化载体的宫城形制也在发生着变化。春秋战国时代各地出现的“亚宫城”,如山西侯马的晋都遗址,其宫城与“亚宫城”由平望、牛村和台庄三座小城组成,三者彼此连接,形成“品”字形平面[56]。再如战国时代中晚期的赵邯郸城,也有同晋都新田宫城与“亚宫城”并存的相似情况。赵邯郸城的宫城和“亚宫城”亦由3座小城组成,三者彼此相连,平面也是“品”字形,其中西边的小城应为宫城,东、北二小城似为“亚宫城”[57]。进入帝国时代,宫城与“亚宫城”并存制度仍然流行。秦都咸阳有北宫和南宫,北宫当为秦咸阳宫,南宫或为秦咸阳城渭河以南的“亚宫城”。西汉一代,都城长安有正式皇宫、临时皇宫、阶段性皇宫、避暑皇宫和后妃使用的宫城,形成非常有特色的宫城与“亚宫城”群。这一制度既是前代的集大成,又对后代产生了深远而重要的影响。东汉一代,都城雒阳还是存在着宫城与“亚宫城”,不过二者前后地位有所不同,南宫从宫城变成“亚宫城”,北宫从“亚宫城”变成宫城。从西汉的宫城与多“亚宫城”制向汉魏的双宫城、单宫城制的发展,是皇权加强的反映,说明了外戚势力的下降。

城的单一宫城制,形成于魏晋洛阳城。唐代初年唐长安城为单一宫城,高宗时以唐太宗为唐高祖在都城东北部修建的避暑之地——永安宫(次年更名为大明宫),改建为宫城[58]。唐玄宗时曾一度将兴庆宫作为皇宫。与此同时,唐长安城的宫城、大明宫仍然作为皇宫存在,但是这与魏晋时代以前的都城多宫城、双宫城内涵不同。唐代以后,多宫城制不复出现。当然,属于都城附近的避暑性的宫城修筑,自秦汉时代以降一直延续不断,如从汉长安城的甘泉宫,历经唐长安城九成宫(隋仁寿宫)、玉华宫、翠微宫、华清宫,晚至清代承德避暑山庄等,这些大多具有宫城的基本布局形制,个别则离宫特性较为突出。伴随着单一宫城制,北魏洛阳城及以后历代都城中出现了内城(或皇城),这应是中央集权进一步加强的体现。

宫城作为都城政治中枢所在,其对安全的要求应是第一位的,因此宫城一般选址于都城中地势较高的地方,以控制都城制高点。此外,最高统治者办公、起居的宫城,位于都城最高处,还使之产生高高在上、“君临天下”之感。宫城周围的环境规划,也涉及王室、皇室的安全。宫城在都城中,与百姓民居和生产、生活区有“缓冲带”隔离分开,从而确保宫城的安全,如汉长安城未央宫周围四邻均为皇室各类建筑或达官显贵的宅邸,其东为武库、长乐宫,北为桂宫、北宫和“北阙甲第”,西、南两面为都城西、南城墙,西城墙之外即建章宫,南城墙之外为礼制建筑群等[59]。汉魏洛阳城的宫城位于内城北部,其南部为铜驼街两侧的高级官署和皇室宗庙、社稷、寺院等重要建筑;宫城东、西部为贵族的宅邸;宫城北部属皇室池苑与金墉城[60]。唐长安城的宫城位于都城北部,其南有皇城与里坊区相隔离,其东西两侧安置有达官显贵的宅邸,其北部为皇室禁苑。上述几座都城中的宫城周围环境与建筑分布情况,在古代都城、宫城中是普遍的。这一格局也反映出宫城在都城的政治中枢地位。

中国古代宫城平面有方形与长方形两种,在长方形宫城中,又有东西宽、南北窄与南北长、东西窄两类。属于方形平面的宫城有偃师商城宫城、魏安邑城宫城(小城)、赵邯郸城宫城(赵王城)、汉长安城未央宫及辽中京、金上京、元上都之宫城等。东西宽、南北窄的长方形宫城(或宫庙区)有郑州二里冈商城宫城(或宫庙区)、东周洛阳城宫城、郑韩故城西城之宫城、秦咸阳城宫城、燕下都宫城(或宫庙区)等。南北长、东西窄的长方形宫城(或宫庙区)有陶寺城址的宫城,二里头遗址的宫城,安阳洹北商城的宫城,安阳殷墟宫庙区,曲阜鲁城宫庙区,齐临淄城宫城,东汉雒阳城的南宫与北宫,北魏洛阳城宫城,唐长安之太极宫、大明宫,元大都宫城,明清北京城宫城等。从上述材料可以看出,方形平面的宫城在汉代以前比较流行,中古后期辽、金、元的一些都城之宫城亦是方形平面,这可能是都城营建上的复古反映。东西宽、南北窄的长方形平面的宫城,在商代已出现,东周时期流行,汉代以后很少发现。南北长、东西窄的长方形平面的宫城,早在陶寺城址就已经被发现,东周时期已较多出现,汉代以后流行,并成为宫城平面的主要形式。出现这种情况的原因有二:其一,这时期的宫城一般为坐北朝南的南北方向;其二,宫城除主体宫殿外,作为宫城轴线上的主要宫殿建筑群中宫殿建筑数量增加,使宫城轴线(南北方向)延长,从而将宫城平面南北加长。

宫城中的主体建筑一般位于宫城中央或宫城东西居中位置。在历代宫城中,主体建筑(或正殿)位置的发展变化,往往是由宫城中央或偏北,向偏南发展。一般来说,主体建筑(或正殿)位置,秦汉时代以前多置于宫城中央或偏北。魏晋以后,正殿一般置于宫城偏南位置。出现上述空间位置变化的原因,应该是由于社会发展,国家统治机器越来越庞大、越来越强化,反映这些国家权力变化的考古学载体——大型宫殿建筑数量越来越多,单体体量越来越大。为了使大朝正殿后面(即北面)的轴线(南北方向)之上安排更多的重要宫殿建筑物等,在保证大朝正殿“居前”的原则下,正殿只能由北向南移,这样可以使正殿北部、宫城之内营建更多皇室所需要的重要建筑物。

中国古代宫城布局的另一特点是外朝居南、内廷位北,正殿居南、后宫位北。

5.宫殿、宗庙与“左祖右社”

宫城之中的宫殿是国家政治的平台,是都城的政治中枢。中国古代文明社会与国家形成的诸考古学要素中,最重要的是出现了构筑有以布政宫殿建筑为中心的城市,古代宫殿遗址考古所反映的不同时代宫殿形制、布局的变化,宫殿与宫城、都城关系等诸多方面问题,对研究古代历史是至关重要的。

中国古代宫殿遗址的平面形制(指宫殿主体建筑物——殿堂之平面),一般为长方形和方形,个别也有圆形或多边形的。宫殿之中殿堂平面为长方形的数量最多,延续时间最长、使用范围最广,这类殿堂大多坐北朝南,采光较好。由先秦至唐宋,长方形平面的殿堂进深与面阔之比值变化值得注意,如河南偃师二里头遗址的第一号宫殿比值为0.375[61]、湖北黄陂盘龙城F2比值为0.382[62]、汉长安城未央宫前殿之中殿和椒房殿正殿比值分别为0.6与0.59[63]、汉长安城桂宫第二号建筑正殿比值为0.57[64]、汉宣帝杜陵寝殿比值为0.58[65]、北魏洛阳城太极殿比值为0.60[66]、唐大明宫含元殿和宣政殿比值分别为0.55与0.57[67]等。由此可以看出,宫殿殿堂进深与面阔比值总的发展趋势是由小到大,先秦时代变化较明显,汉唐时代趋于稳定,其比值接近“黄金律”(0.618)。

据目前已究明的古代宫殿殿堂平面的考古资料和文献记载,中国古代的大朝正殿平面绝大多数为长方形,中古以后的重要寺院的佛殿、道观的殿堂、各类庙等建筑,其主体建筑的平面亦为长方形。

方形平面的建筑遗址,多与礼制建筑有关,如战国时代的河南辉县固围村魏王室陵墓之上的享堂遗址[68],河北中山国王陵享堂遗址及其出土兆域图上的“王后堂”和“哀后堂”[69],秦始皇陵的寝殿遗址[70],汉长安城社稷遗址[71],汉景帝阳陵陵庙遗址[72],汉宣帝杜陵陵庙遗址[73],汉长安城南郊的宗庙和辟雍遗址[74],汉魏洛阳城南郊的辟雍、明堂、灵台遗址[75]等,上述方形平面建筑的渊源可能会追溯到史前时期古老先民们的祭祀性建筑。

汉魏时代以后,方形平面的礼制建筑已很少,渐被长方形平面的建筑所取代。其实这种现象早在西汉时代已出现,当时的一些帝陵陵寝的殿堂建筑平面为长方形。中古时代的祭祀性、宗教性、礼制性建筑的主体殿堂平面由原来的方形演变成长方形,反映出皇权势力越来越强,而“族权”“神权”越来越成为皇权的附庸。

从目前考古资料来看,宫城中建筑遗迹主要为大型夯土建筑基址。先秦时代这种建筑基址中有宗庙和宫殿建筑。田野考古发掘资料显示,属于夏商时代的二里头遗址和偃师商城遗址中,在其宫城之中分别发现了可能属于宫殿与宗庙的遗址。大约战国时代中晚期秦王国与秦代的秦咸阳城、西汉时代的汉长安城,宗庙有的不但不在宫城之中,而且也不在大城(外城)之内,而是置于都城之外,出现了宗庙在都城安置的“矫枉过正”做法。根据历史记载,大约从东汉雒阳城开始,宗庙在都城之中与宫城之外,北魏洛阳城开始形成宗庙在内城(后来的皇城)之中、宫城之外,这一规制影响深远。

宫殿与宗庙的分别营筑以及宗庙从宫城中的移出,是国家权力对宗族权力的胜利,是地缘政治的加强、血缘政治的削弱,是社会历史发展进步的体现。这一胜利导致都城建设中宗庙、宫殿营建顺序的变化。《礼记·曲礼》记载:三代时期“君子将营宫室,宗庙为先,厩库为次,居室为后”。到了汉代,高祖刘邦登基伊始,先建宫殿、武库、太仓等,宗庙的营筑是稍后的事。

关于古代都城社稷遗址的考古发现资料甚少,目前可以认定为年代最早并且唯一进行过考古发掘的古代社稷遗址是汉长安城社稷遗址[76],其方形平面形制对后代社稷影响深远,现在仍然保存完好的明清北京城社稷的主体建筑与院落亦为方形平面[77]。汉长安城社稷遗址位于都城南城门之外,与宗庙遗址分列于南城门南北向道路两侧,形成“左祖右社”格局,这也是目前考古发现最早的都城“左祖右社”的社稷。至于《周礼·考工记》中所记载的“左祖右社”,或是战国时代学者的“理想”,或是西汉时代文人之所为。从西汉时代晚期形成的都城“左祖右社”制度,一直延续至明清北京城,平面方形社稷的形制,也是延续两千年来基本未变。

6.礼制建筑(明堂、辟雍、灵台、太学、圜丘、地坛等)[78]

本书的“礼制建筑”包括宗庙、社稷、明堂、辟雍、灵台、圜丘(或称天坛)、地坛、太学等,关于宗庙和社稷前已论及,这里不再讨论。

历史文献记载先秦时代已有明堂、辟雍、灵台、圜丘、太学等[79],但是目前尚未考古发现。汉唐时代都城的明堂、辟雍、灵台、圜丘、太学遗址等已有考古发现,如汉长安城的辟雍遗址(或明堂),汉魏洛阳城的明堂、辟雍、灵台、太学遗址,南朝的地坛遗址,北魏平城的明堂遗址,曹魏洛阳城与唐长安城的圜丘遗址,唐洛阳城明堂遗址等。宗庙、社稷与上述礼制建筑遗址从西汉时代起均在汉长安城之外,到汉魏洛阳城时期宗庙、社稷进入都城之内,甚至内城之中,反映了它们与明堂、辟雍、灵台、圜丘、地坛等礼制建筑的“地位”之不同。极为个别的也有把“明堂”置于宫城之中,如唐洛阳城宫城之中的“明堂”,这可能与武则天的复古思想有关,武则天是把“明堂”作为“大朝正殿”对待的。祭祀日月及与农业相关的“藉田”“亲蚕”的建筑设施,在南北朝时期出现。明清北京城时期礼制建筑,现在大多保留,成为中国古代都城礼制建筑历史文化集大成时代。

7.宗教建筑

古代都城宗教建筑遗址,在汉长安城遗址及其以前的古代都城遗址中目前还未发现。历史文献记载,东汉明帝在雒阳城建造了第一座佛教寺院——白马寺[80],东汉白马寺可能在东汉雒阳城之外[81]。中国古代都城之中,目前考古发现年代最早的宗教建筑是北魏洛阳城的永宁寺遗址,它位于都城的宫城之南的内城中,东临都城的“中轴路”——铜驼街,其所处位置重要,这与北魏皇室十分重视佛教有关[82]。北魏宣武帝以后,都城寺院大增,多达500余所,一般分布在外郭城中,少数在内城之中[83]。东魏、北齐时期,邺南城成为北方佛教中心,佛教倍受重视,但是佛寺也只是营建于邺北城的“旧宫”之地与邺南城的宫城、皇城之外,已经考古发现的邺南城的赵彭城佛寺遗址,位于邺南城朱明门遗址(南城门)以南1300米,该佛寺遗址可能在邺南城的外郭城之中[84]。历史文献记载唐长安城内有佛教寺院153座(其中僧寺122座、尼寺31座)[85],这些寺院均在宫城与皇城之外、郭城之内[86]。已经考古发现的西明寺遗址[87]、青龙寺遗址[88]、实际寺遗址[89]等均在内城(皇城)之外、外城之中,现在地面仍然存在的大慈恩寺、大荐福寺、大兴善寺、大庄严寺、醴泉寺等,亦均在郭城之中。宫城与皇城之中也有皇室、中央官署从事宗教活动的平台——“内道场”,其规模不大,一般属于宫殿、官署的“附属性”建筑。龚国强认为唐代“多数皇帝在宫城中设有佛教内道场。同时,皇城中也开始出现佛教精舍类的设施,这在唐以前似乎还没有过”[90]。北宋东京城的内城,不只是中央官署与国家宗庙、社稷、太学所在地,还分布有重要的寺院、市场[91]。辽金元各王朝的都城宗教寺院绝大多数位置在外城之中,而古代都城的祆教、摩尼教、景教等寺院一般在外郭城中。

都城之中各种寺院形制布局,一般仿照都城宫殿布局形制,宗教活动的主要建筑形制是仿照宫殿的所谓“汉式”宗教建筑。古代西方国家作为神权的宗教建筑与国家政府平台的宫殿建筑是不同的两种形制,它们反映出国家的神权与政权是“平行”关系,甚至有时神权还在政权之上。而在中国古代都城中宗教建筑仿照宫室布局形制及其与宫殿建筑的“相似性”,说明了宗教对政权的附属地位及其从属性。

从古代都城宗教建筑一般不在宫城之内,基本位于郭城之中,以及宗教建筑仿照都城宫殿布局形制来看,可以说中国古代都城宗教建筑是从属于皇权的,其在都城的“政治地位”不只是低于“宫殿”,甚至也要低于宗庙、社稷建筑。这也说明中国古代社会不是政教合一的社会,代表国家的王权、皇权政体是至高无上的。

8.帝王庙

在中古时代以后的中国古代都城出现的帝王庙,与传统的都城礼制建筑中的“宗庙”不同,也与各种类型的祭祀天地日月及其他宗教性建筑不同。帝王庙是祭祀传说时代“帝王”与“前朝”帝王及有“文治武功”名臣的建筑。

对于传说时代“帝王”的祭祀,历史文献记载先秦时代已经开始。祭祀的“帝王”实际上是传说时代(一般认为属于史前时代)的“圣君”,对其祭祀不在当时的都城之中,如秦灵公于“上畤”、“下畤”对黄帝、炎帝的祭祀[92]。还有在其传说的中心活动地区或其传说的“陵墓”所在地进行祭祀,如秦始皇祭祀虞舜于九嶷山、祭祀大禹于会稽,实际上均属于“墓祭”[93]。

都城附近往往还有一些祭祀“自然神”的“畤”,如东周时代秦国在都城之外设“畤”祭祀白、青、黄、赤四帝。汉初,刘邦增立北畤,祠黑帝,合为“五畤”[94]。汉文帝在汉长安城东北修建“渭阳五庙”,祭祀代表东、西、南、北、中“五方”的“五帝”[95]。

北魏王朝皇帝不但对黄帝、帝尧、帝舜等进行祭祀[96],而且还祭祀周王朝的重要政治人物。祭祀活动仍然在与传说圣君活动相关的地方。特别需要指出的是北魏王朝统治者是鲜卑人,他们对“三皇五帝”及周代王朝圣君、名臣祭祀,体现出其对“华夏”历史与文化的认同。

隋代帝王祭祀的进一步发展,反映在从夏商周到汉代的“开国”帝王均在扩展祭祀之列,此外还有更多名臣。这时的祭祀活动,在被祭祀对象的都城故地或其陵墓附近举行。

唐代初年延续了隋代祭祀传说圣君与夏商周及汉代开国帝王的做法,祭祀地点也没有变化[97]。唐玄宗时期,帝王祭祀发生了重大变化,其一在都城之内修建了祭祀传说时代圣君(“上古之君”与“三皇五帝”)的“庙”;其二是祭祀的对象扩大,但是后者大多安排在那些帝王的原来都城所在地[98]。唐玄宗在长安城为祭祀“上古之君”和“三皇五帝”修建的“帝王庙”,还不是严格意义上的“帝王庙”,那还是对共同“祖先”的祭祀。

降及宋代,对先代圣君、历代帝王的祭祀,主要在各自陵墓进行[99]。

元代的祭祀对象主要为先代圣君及少数帝王等,祭祀地点多在被祭祀者生前重要活动地区[100]。

明代是中国古代都城帝王庙真正“出现”的时期,此前唐玄宗在都城修建的“帝王庙”实际上是祭祀传说时代的圣君,他们是被作为国家与民族的共同“祖先”进行祭祀的,而朱元璋在明南京城与明中都分别营建了历代帝王庙[101]。明南京城历代帝王庙中祭祀18位历史人物,不仅有传说时代的圣君,更为重要的还有明代之前中国历史上主要王朝——夏商周汉唐宋元王朝的开国君主,其中元王朝皇帝被置于帝王庙中,它标示着明王朝认为元王朝是“中国历史”的一部分。因此明代把以前的“帝王庙”发展为“历代帝王庙”,“历代”至关重要,这是跨越“朝代”的“国家历史”。尤为重要的是,洪武二十一年(1388),朱元璋又增加37位夏商周汉唐宋元王朝的“名臣”从祠于历代帝王庙[102],这些名臣之中有汉族,也有少数民族。这时的帝王庙成了真正政治意义上的“国家宗庙”,之所以这样说,是因为朱元璋是把三皇五帝与夏、商、周、汉、唐、宋、元作为一个不同时期连续性王朝的“国家”整体来看待的。

永乐徙都北京之后,所建历代帝王庙祭祀的先代圣君、帝王与明南京城历代帝王庙中基本相同。

清代北京城历代帝王庙沿袭了明代北京城历代帝王庙。清王朝的历代帝王庙比以前帝王庙享祀的帝王数量有了大量增加,尤其是一些少数民族建立的王朝帝王进入历代帝王庙祭祀对象之中。顺治二年(1645),历代帝王庙中增加了辽、金、元三代帝王及其名臣,还有明代的国君与功臣。乾隆四十九年(1784)清廷依据“国家观念”“正统理念”,提出中国历史上历代王朝的历代帝王均应具有“庙享”地位,因此应与享祀历代帝王庙的帝王标准一致[103],最后使历代帝王庙享祀帝王达到188位。清代历代帝王庙的祭祀对象包括了中国古代历史上几乎所有王朝与绝大多数帝王,其祭祀内容发展到“全面”“系统”“完整”的对“国家”祭祀。至此,历代帝王庙真正成为“国家”的“庙”,成为多民族统一国家完整历史的缩影。

清代北京城历代帝王庙的另一个重要历史意义,是作为国家最高统治者的女真人,尊重中华民族几千年来形成并发展的文明史,不论在这条历史长河中哪个王朝、哪个民族作为国家统治者,历代帝王庙体现出的都是视其为多民族统一国家的有机组成部分、中华民族历史不可缺少的一部分。当然,在中国多民族统一国家发展史上,这种共同“祖先”(圣君)的认同早已有之,而且不少是古代中国的周边部族,如南北朝时期的北魏鲜卑人,他们把“三皇五帝”作为祖先祭祀;再如在中国中古时代以后的北方、东北方的契丹、女真、蒙古等部族建立的多民族统一的国家——辽、金、元、清王朝,其统治者代表国家对中华民族圣君与历代王朝帝王的祭祀,特别是在国家的政治中心、文化中心都城建立历代帝王庙,对传说时代“三皇五帝”的祭祀、对历代王朝历代帝王的祭祀,这实际上是对共同“先祖”、共同国家历史的“祭祀”,是对中华民族历史的“祭祀”,这说明了多民族对共同国家——中国的认同,对以汉族为主体形成的中华民族的认同,对多元一体的中华民族历史文化的认同。

9.武库

古代都城之中与军事设施相关的重要建筑有武库。武库是储存兵器之地[104]。目前见到考古发现的“武库”资料,主要是武库遗址及与武库相关的出土兵器铭文[105]、封泥[106]等,时代为战国时代晚期和秦汉时代。武库有国家与地方政府武库之分,它们分别设置在都城与地方政治中心城邑[107]。目前考古发现最早的古代都城武库是汉长安城武库遗址[108]。都城的武库是国家的重大建筑工程。汉高祖营建汉长安城时,武库与大朝正殿——前殿、宫城宫门——东阙和北阙、国家粮仓——太仓等被列入第一批国家重大建筑工程,武库之重要由此可见[109]。根据历史文献记载,结合考古勘探发现了东汉雒阳城内东北部的武库遗址[110],西临北宫,南临永安宫[111],其所处位置十分重要。汉代以后的都城武库遗址尚未开展田野考古工作,但是历史文献多有记载。魏晋南北朝隋唐时代一些王朝的都城之中有武库建筑[112],隋代都城或有南、北武库[113],唐代两京各有武库,唐长安城的武库在宫城——太极宫中[114]。但是上述武库的基本内容并不清楚,有待开展田野考古工作进一步究明。

10.粮仓

粮仓是都城必备的设施。早在夏代之前的陶寺城址已经考古发现粮仓遗址。20世纪70年代初在洛阳东周王城宫殿区东侧考古发现了大面积的东周粮仓遗址,在东西300米、南北400米的范围之内,考古勘探发现了排列整齐的74座粮窖,粮窖口径与窖深各10米。这是目前考古发现古代都城之中最早的大型粮仓群[115]。都城粮仓建设是国家的重大建设工程,汉高祖刘邦定都长安城后,第一批国家工程就包括了国家粮仓——太仓的建设。都城粮仓一般置于都城重要位置,或在都城之中,或在宫城、内城之中,也有的大型粮仓设置在都城附近。如汉长安城太仓在都城之内东南部,京师仓[116]、凤翔西汉仓储[117]遗址等在都城京畿之地。东汉雒阳城的粮仓在城内东北部[118]。北魏洛阳城的宫城之内东南部有粮仓,在内城东北部亦发现粮仓。隋炀帝于大业二年(606年)在隋洛阳城北3.5公里处修建了国家粮仓——回洛仓,近年在洛阳市瀍河区瀍河乡小李村和马坡村一带,考古发现了回洛仓遗址,回洛仓仓城东西1140米、南北355米,其中有排列整齐的700座仓窖,据推算可储粮1.93亿公斤。隋唐洛阳城国家粮仓——含嘉仓位于都城东北部,其南临皇城与东宫北墙,西临圆璧城,北临北城墙[119]。此外,在皇城右掖门附近还有子罗仓,这是储存盐与粮食的仓库[120]。唐长安城国家粮仓——太仓在宫城的掖庭宫北部,近年在唐长安城禁苑西部考古发现了皇室粮仓。

11.民居

历史文献记载的“郭以居民”[121],就是说居民生活在“郭城”之中,“郭”在“城”之外[122]。目前关于都城民居遗址的考古工作,总体来说进行的不多。先秦时代都城以殷墟的民居遗址开展考古工作较多一些,其他都城遗址的民居遗址考古工作很少。秦汉时代的都城民居组织形式认识,主要来自一些陵邑遗址的考古发现。隋唐两京里坊遗址田野考古工作,基本究明其布局形制。

汉长安城的居民在“里”中生活,“里”的历史较为久远,先秦时代已经有与“里”相关的历史文献记载,如:《周礼·地官·燧人》:“五家为邻,五邻为里。”《礼记·杂记下》:“夫若无族矣,则前后家,东西家。无有,则里尹主之。”《国语·鲁语上》:“唯里人所命次。”《逸周书·商誓》:“百姓里居君子,其周即命。”《初学记》卷二四引《吴越春秋》:“越王曰:‘寡人之计,未有决定,欲筑城立郭,分设里闾。’”《管子·度地》载:“百家为里,里十为术,术十为州,州十为都,都十为霸国。”

在出土的西周青铜器铭文中,也有一些涉及“里”的内容,如《令方彝》《处簋》《史颂簋》铭文中的“众里君”“里人”“里君”等。

根据上面的先秦资料与汉代都城“里”的基层社会组织情况,可以推测先秦时代都城中的民居应该也是实行“里”的组织管理形式。但是至今关于先秦时代都城中的属于民居的“里”之遗址尚未发现。不过在安阳殷墟多年来的田野考古工作中,发现了属于“民居”的遗址,有的学者称之为“族邑”,“族邑”区集生活、生产、墓地于一体。其实上述所谓“族邑”就是以血缘关系为纽带的“聚”、“落”(或称“格”)、“村”等“乡村”社会组织在都城的反映。这种社会组织形态,在中国古代历史上的“乡村”一直延续数千年,其各种各样居民区的“村庄”名称往往以“姓”命名。殷墟居民区应该属于古代都城民居区的早期形态,即“乡村”社会形态在古代都城的反映。至于把殷墟说成“王族城邑”居中、“小族邑”在其周围的所谓“族邑模式”,实际上就是“城以卫君”“郭以居民”的中国古代都城中的“普适性”特点。

关于秦汉时代“里”的考古发现资料中,有直接记载秦咸阳城、汉长安城的“里”名者,如秦咸阳城遗址出土的秦陶文中有“屈里”“完里”“沙里”“戎里”“商里”“直里”“夤里”“蒲里”“彩里”“白里”“新安里”等“里”名[123]。汉简、汉印之上的“冠里”“修成里”“大里”“戚里”“宣明里”“建阳里”“昌阴里”“黄棘里”“北焕里”“南平里”“陵里”“函里”“李里”“孝里”“宜里”“棘里”“南里”“苟里”“有利里”“当利里”“假阳里”“嚣陵里”“敬上里”等里名[124],可能为汉长安城之“里”名。《三辅黄图》记载汉长安城有160“里”,至于这些“里”的布局形制我们还不清楚,但是近年开展的汉景帝阳陵邑遗址考古勘探发现,陵邑之中有东西向道路11条、南北向道路31条,两种方向道路相交形成341个长方形空间,理论上讲每个长方形空间可能就是阳陵邑中的一个“里”,实际上其中有些“长方形空间”不一定是居民里居。汉长安城与阳陵邑中的“里”,其平面布局形制应该如文献所说的那样“室居栉比,门巷修直”。“里”是长安城中最基层的行政组织,城市的户籍管理也是以“里”为基点。“里”的负责人为里魁,或称里正。“里”是封闭式管理,设有门,置“里门监”管理进出。城对其基层社会的管理通过“里”,“里”又是百姓生活的基本空间形式。城外农村之基层社会的管理是通过“乡”及其所属的“里”,那里的“里”大概与“聚”是一致的,“聚”是城外社会生活、生产基层组织。

中国古代都城之中的居民区始称“里”,汉晋时期在都城洛阳出现了“坊”,这时的“坊”与后来的都城“里坊”不同,它们应该是宫室名称,不同于“里”的规整空间形制[125]。如前所述,汉代以后都城的“里坊”实际上是两个概念,正如秦汉时代乡村的“里”与“聚”,“里”是国家对居民的管理组织,“聚”是人们的生存空间形态。“里坊”似乎也可以说,“里”是国家对其居民进行社会(包括户籍、税收等)管理的组织,“坊”是城市居民的生存空间形态及治安管理。对此,齐东方明确指出“里”与“坊”的根本区别为:“坊”是就其在城市中的规划区块而言,“里”是有社会管理性质的单位,前者仅适用于城市,后者城乡均适用[126]。李久昌认为:“从坊之概念形成看,坊可能是城市空间的量度单位,里则是其组织单位,坊的范围似比里大,坊可包容里,具有较强的规划性意味,而里则基本不能包含坊之全部范围。”[127]唐代晚期,都城之中“里坊”的封闭性渐趋松动。

隋唐两京在中国古代都城之中开展里坊遗址考古工作是最多的。20世纪50年代中后期,完成了对隋唐长安城里坊的初步勘察[128],60年代初进行了全面复查和核实[129]。其后又发掘了胜业坊、兴化坊、太平坊、安定坊等里坊遗址及里坊之间道路遗迹[130]。在对隋唐洛阳城遗址进行全面勘察的同时,也基本究明里坊遗址的分布、形制,并对明教坊、履道坊、恭安坊等里坊遗址进行了考古发掘[131]。

中国古代都城里坊制度发展到唐宋之际,由于都城城市社会生活更加多样,文化生活更加丰富,商业更加繁荣,中世纪以前的封闭性里坊制与市制,渐被冲破,原来坊市中的封闭路网被打开,与城内其他道路相连通,使居民区与商业街融为一体。到了金中都的街巷出现了“胡同”的雏形,考古工作者在金中都丰宜门与端礼门之内勘探出多条东西向胡同遗迹[132],元代则基本完成了近代的胡同定型[133]。

12.市场与手工业

有些学者认为,“市”早在史前时代已经出现[134]。先秦时代文献也有关于市场的记载,如《世本·作篇》:“祝融作市。”(《太平御览》卷191引《世本》)《淮南子·览冥训》:黄帝之世“道不拾遗,市不豫贾,城郭不关,邑无盗贼,鄙旅之人相让以财”。《易·系辞》:“列廛于国,日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”《周礼·考工记》:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经、九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市。市朝一夫。”

目前考古发现时代最早的古代都城市场,为战国时代早期至秦汉之际的秦雍城市场,该市场遗址位于秦雍城城内北部,其南为雍城宫庙建筑区。市场平面长方形,周筑夯墙,四面中部各辟一门[135]。从秦雍城的“市”形制及一些列国都城之中有多个市场来看,战国时代的“市”已经比较成熟,今后有可能考古发现时代更早一些都城的“市场”。秦献公是战国时代的大政治家、大改革家,这主要反映在他执掌国家政权伊始进行的三大改革:秦献公元年(前384年)“止从死”、二年(前383年)迁都栎阳[136]、七年(前378年)在都城设置固定的“市”[137]。20世纪80年代初,在秦汉栎阳城遗址考古发现的“栎市”陶文[138],应该就是秦献公迁都栎阳设置的“市”之见证。已经考古发现的资料显示,战国时代列国都城不但设置了“市”,而且诸如齐国、燕国等都城之中甚至有几个“市”[139]。战国秦汉时期不但都城有“市”,其他城市也有“市”,如“陕市”[140]、“河市”[141]、“成市”[142]、“杜市”[143]、“安陆市”[144]、“筥市”[145]等。

中国古代都城市场遗址以汉长安城、唐长安城的市场遗址考古工作进行得较多[146]。

汉长安城作为国家修建并管理的市场是“东市”与“西市”[147],“东市”即汉高祖建立的“大市”[148],“西市”为汉惠帝所建[149]。汉代都城东市和西市的名称不但直接为唐长安城所沿袭,也传至中古时代的日本都城——平城京[150]。已经考古勘探究明的汉长安城东市与西市的“井字形”路网[151],为唐长安城的东市与西市所承袭。

古代都城的市场根本性变化,发生在宋东京城,这时传统的里坊制度已近崩溃,街巷冲破封闭型里坊,使都城居民区与商业区结合在一起,传统的中古时代及其以前的都城“坊市”成为历史。

有的学者认为手工业的出现是社会分工的表现,并由此导致城乡分化,城市成为手工业集聚地,农业则在乡村。考古发现说明这种假设很难得到证实。其实在中国古代“城乡分化”主要是由于“政治”原因形成的,“城”本身主要是“政治性”功能。古代都城的手工业主要是“官手工业”,所谓“工在官”,它们的主要任务是服务于王室或皇室。作为都城中的一些“民营”手工业,也是服务于都城之中不同人群的。

13.帝王陵墓区

中国古代历史上人们认为人存在于两个世界中,一个是人们生活着的“阳间”世界,另一个是人们死后的“阴间”世界。古代帝王视都城为其“阳宅”,陵墓为其“阴宅”,因此历史文献有“陵墓若都邑”[152]的记载,二者的“理念”是一致的,不同的是规模不一[153],陵墓只是都城的象征而已。

从目前考古已经基本究明的古代都城与帝王陵墓区来看,大多数都城的帝王陵墓区在都城之外,一般来说时代越早,陵墓区与都城距离越近,陵墓区规模越小;时代越晚,陵墓区与都城距离越远,陵墓区规模越大。从陵墓区与都城二者之间的地势比较,可以看出,一般前者地势较高,后者地势较低。

属于“早期中国”与商代都邑或都城的石峁城址、王城岗城址、新砦城址、二里头遗址、偃师商城遗址、郑州商城遗址现在尚未找到其相应的王陵区。殷墟的王陵区在都城之外西北部的侯家庄西北冈,海拔80米,略高于小屯宫庙区海拔(78~79米),其南2500米为小屯殷墟宫庙区。王陵区范围东西450米、南北250米,共有“亚”字形王陵8座、“中”字形大墓3座、“甲”字形大墓1座[154]。根据历史文献记载,西周都城丰镐遗址的王陵区应在都城东南部[155]。进入东周时代,秦雍城、楚纪南城、齐临淄城、赵邯郸城、魏安邑城、秦咸阳城等王陵区均在都城之外,与殷墟西北岗王陵区相比较,一般来说他们与都城距离更远一些,王陵区规模更大一些。属于战国时代晚期的秦咸阳城的“东陵”陵区,在秦咸阳城以东40公里[156]。至于陵区规模,秦公陵区总面积约21平方公里,秦雍城面积约10.56平方公里[157],秦公陵规模相当于秦雍城的一倍。

如果说商、西周时代,都城的王陵更注重“地下”建设的话,那么自春秋战国时代开始出现都城的王陵建设越来越重视从“地下”向“地上”的发展与转变,这一时期出现从“墓而不坟”到“大作丘垄”,“园陵”越来越成为“朝廷”的缩影[158]。

进入帝国时代以后的古代都城,帝陵陵区建设成为平衡血缘政治与地缘政治新的平台、新的形式、新的力量。帝陵陵区是皇帝、皇权利用另一个“世界”(“阴间世界”),在现实世界(都城及国家)强化专制统治的政治平台、固化皇帝“文治武功”的标识。

作为帝王陵墓考古学研究,可以从多方面认识相应都城的考古学问题。如:帝陵陵区形制布局与古代都城的对比研究。考古勘探发现西汉帝陵为“双重陵园”[159],这与汉长安城的“双城制”是一致的。在西汉帝陵的“大陵园”包含了帝陵陵园与皇后陵园,这与汉长安城中东西并列长乐宫与未央宫又是相似的。西汉帝陵及其陵园的朝向坐西朝东,而西汉时代中期以前,汉长安城的朝向也是坐西朝东的[160]。再有,东汉帝陵及其陵园是坐北朝南,而东汉雒阳城也是坐北朝南的。古代帝陵及其陵园制度发展到唐代,我们又可以发现一种新的历史“重复”现象出现了:唐长安城是由外郭城、皇城和宫城组成的“三重城”,而唐代帝陵陵园也出现了象征“三重城”的“三重阙”,即陵园南门阙、乳台、鹊台[161]。如果把乳台与鹊台之间视为象征都城的外郭城,那么在其间分布的帝陵陪葬墓,说明“郭以居民”。我们发现汉唐帝陵的陵园之内除了墓主人皇帝、皇后之外的墓葬,个别存在的其他墓葬就是皇帝的后妃之墓。帝陵其他陪葬墓均安排在陵园之外的东部或北部。唐代帝陵陪葬墓在帝陵陵园南部、东南部等位置。作为帝陵陪葬墓的墓主人应该是达官显贵,他们的墓葬在帝陵陵园位置,与其生前在都城的宅第位置基本相似。汉长安城中皇宫——未央宫北部的“北阙甲第”、未央宫东部的“东第”,均为都城的达官显贵宅第[162]。唐长安城的宫城、皇城在都城北部,宫城以北临禁苑,官宦贵族宅第大多在宫城和皇城的东西两侧或皇城南部,因此这又与唐代帝陵陪葬墓在陵区的位置不谋而合。另一个特别值得注意的问题,达官显贵宅第在古代都城中的位置,往往反映出其在皇帝、皇室心目中的地位,皇帝所谓“‘近我’以尊异之”[163]。在汉唐帝陵陪葬墓中发现,陪葬墓主人地位越显赫,其墓葬距离帝陵越近,如:汉高祖长陵陪葬墓中,距长陵陵园最近的陪葬墓墓主是萧何、曹参;汉惠帝安陵陪葬墓中,距安陵陵园最近的陪葬墓墓主是鲁元公主与张敖;汉武帝茂陵陪葬墓中,距茂陵陵园最近的陪葬墓墓主是卫青、霍去病[164]。

近年来,在古代都城考古研究中,考古学者努力把古代都城与其所属的古代帝王陵墓进行对照研究,从而使古代都城研究的内容更为丰富、更为具体、更为深刻。这方面考古学界已经进行了有益的探索,取得了一些阶段性学术成果。

[33] 〔美〕刘易斯·芒福德:《城市发展史——起源、演变和前景》,宋俊岭、倪文彦译,中国建筑工业出版社,2005,第53、69页。

[34] 〔美〕凯文·林奇:《城市形态》,林庆怡等译,华夏出版社,2001,第236页。

[35] H. W. F. Saggs. Civilization before Greece and Rome. Yale University Press,1989,p114.

[36] 何驽:《都城考古的理论与实践探索——从陶寺城址和二里头遗址都城考古分析看中国早期城市化进程》,载中国社会科学院考古研究所夏商周考古研究室编《三代考古》(三),科学出版社,2009,第9页。

[37] 湖北省博物馆:《楚都纪南城的勘查与发掘(上)》,《考古学报》1982年第3期。

[38] 山东省文物考古研究所等:《曲阜鲁国故城》,齐鲁书社,1982,第9~10页。

[39] 刘庆柱、李毓芳:《汉长安城》,文物出版社,2003;王仲殊:《汉长安城考古工作初步收获》,《考古通讯》1957年第5期。

[40] 王仲殊:《汉长安城考古工作的初步收获》、《汉长安城考古工作收获续记——宣平城门的发掘》,《考古通讯》1957年第5期、1958年第4期。

[41] 中国科学院考古研究所西安工作队:《唐代长安城明德门遗址发掘简报》,《考古》1974年第1期。

[42] 中国社会科学院考古研究所汉魏故城队:《河南汉魏洛阳故城北魏宫城阊阖门遗址》,《考古》2003年第7期。

[43] 中国社会科学院考古研究所西安唐城队:《西安市唐长安城大明宫丹凤门遗址的发掘》,《考古》2006年第7期。

[44] 《汉书》卷一《高帝纪下》载:“萧何治未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、大仓。”

[45] 中国科学院考古研究所洛阳工作队:《隋唐东都城址的勘查和发掘》,《考古》1961年第3期;洛阳市文物工作队:《隋唐东都应天门遗址发掘简报》,《中原文物》1988年第3期。

[46] 中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所邺城考古工作队:《河北临漳县邺南城朱明门遗址的发掘》,《考古》1996年第1期。

[47] 朱岩石:《东魏北齐邺南城内城之研究》,载《汉唐之间的视觉文化与物质文化》,文物出版社,2003。

[48] 关于铜驼街之街名来历,可参见以下两条文献记载。《艺文类聚》卷九十四《兽部中·骆驼》载:“《洛中记》曰:有铜驼二枚,在宫之南四会道,头高九尺,头似羊,颈身似马,有肉鞍两个相对。”(上海古籍出版社,1982,第1630页)又《初学记》卷二十九《兽部·驼》载:“《邺中记》曰:二铜驼如马形,长一丈,高一丈,足如牛,尾长二尺,脊如马鞍,在中阳门外,夹道相向。”

[49] 《唐两京城坊考》卷二《西京·外郭城》载:“当皇城南面朱雀门,有南北大街曰朱雀门街,东西广百步。南出郭外之明德门,在朱雀门至明德门,九里一百七十五步。”又“朱雀街西准此”。(中华书局,1985,第34页)

[50] 《唐两京城坊考》卷五《东京·外郭城》载:“当皇城端门之南,渡天津桥,至定鼎门,南北大街曰定鼎街。亦曰天门街,又曰天津街,或曰天街。”(中华书局,1985,第147页)

[51] 中国科学院考古研究所西安唐城发掘队:《唐代长安城考古记略》,《考古》1963年第11期。

[52] 刘庆柱、李毓芳:《汉长安城》,文物出版社,2003,第23页。

[53] 徐坚等《初学记》卷二十四引《吴越春秋》,中华书局,1962。

[54] 《汉书》卷一《高帝纪下》:高祖五年“治长乐宫”,七年“萧何治未央宫”。《汉书》卷二《惠帝纪》:惠帝元年“城长安”,六年“长安城成”。

[55] 徐松《唐两京城坊考》卷一:大兴城“隋时规建,先筑宫城,次筑皇城,次筑外郭城”。(中华书局,1985)

[56] 山西省文物管理委员会:《山西省文管会侯马工作站工作的总收获》,《考古》1959年第5期;《侯马晋城遗址》,载《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986,第201页。

[57] 河北省文物管理处等:《赵邯郸故城调查报告》,载《考古学集刊》第4集,中国社会科学出版社,1984。

[58] 徐松《唐两京城坊考》卷一《西京·大明宫》:“贞观八年,置为永安宫,次年改大明宫,备太上皇清暑。龙朔二年,高宗病风痹,以宫内湫湿,命司农少卿梁孝仁修之,改名蓬莱宫。”(中华书局,1985,第18页)

[59] 中国社会科学院考古研究所:《汉长安城未央宫——1980~1989年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社,1996。

[60] 王仲殊:《汉代考古学概说》,中华书局,1984;中国科学院考古研究所洛阳工作队:《汉魏洛阳初步勘查》,《考古》1973年第4期;段鹏琦等:《洛阳汉魏故城勘察工作的收获》,载《中国考古学会第五次年会论文集(1985年)》,文物出版社,1988。

[61] 中国科学院考古研究所二里头工作队:《河南偃师二里头早商宫殿遗址发掘简报》,《考古》1974年第4期。

[62] 湖北省博物馆等:《盘龙城1974年度田野考古纪要》,《文物》1976年第2期。

[63] 中国社会科学院考古研究所:《汉长安城未央宫——1980~1989年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社,1996。

[64] 中国社会科学院考古研究所、日本奈良国立文化财研究所中日联合考古队:《汉长安城桂宫第二号建筑遗址发掘简报》,《考古》1999年第1期。

[65] 中国社会科学院考古研究所:《汉杜陵陵园遗址》,科学出版社,1993。

[66] 中国社会科学院考古研究所:《中国社会科学院考古研究所考古博物馆洛阳分馆》,文化艺术出版社,1998。

[67] 中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队:《唐大明宫含元殿遗址1995~1996年发掘报告》,《考古学报》1997年第3期。马得志等:《唐代长安宫廷史话》,新华出版社,1994。

[68] 中国科学院考古研究所:《辉县发掘报告》,科学出版社,1956。

[69] 河北省文物研究所:《墓——战国中山国国王之墓》,文物出版社,1995。

[70] 陕西省考古研究所等:《秦始皇陵兵马俑坑——一号坑发掘报告》,文物出版社,1988。

[71] 刘庆柱、李毓芳:《汉长安城》,文物出版社,2003。

[72] 陕西省考古研究所:《汉阳陵》,重庆出版社,2002。

[73] 中国社会科学院考古研究所:《汉杜陵陵园遗址》,科学出版社,1993。

[74] 中国社会科学院考古研究所:《西汉礼制建筑遗址》,文物出版社,2003。

[75] 中国社会科学院考古研究所:《汉魏洛阳故城南郊礼制建筑遗址·1962~1992年考古发掘报告》,文物出版社,2010。

[76] 中国社会科学院考古研究所:《西汉礼制建筑遗址》,文物出版社,2003。

[77] 潘谷西主编《中国古代建筑史》第四卷(元、明建筑),中国建筑工业出版社,2001,第131~133页。《中国大百科全书·文物 博物馆》之“社稷坛”条,中国大百科全书出版社,1995,第465页。

[78] 姜波《汉唐都城礼制建筑研究》:“明堂、郊坛一类的祭祀性遗址,考古学界一般称之为‘礼制建筑’遗址。为便于讨论,我们不妨给‘礼制建筑’下一个明确的定义,即按照儒家经典的祭祀原则、在古代都城范围内修建的、对天地祖先人鬼等举行国家祭祀活动的建筑设施。这些建筑设施包括:祭天地的南北郊坛(圜丘与方丘)、祭祖的宗庙、迎时气祭五帝的‘五郊坛’、祭土地和五谷的社稷坛、祭先农先蚕的先农坛和先蚕坛,以及明堂(祭天享祖之所)、辟雍、太学(释奠孔子之所)和灵台(不仅仅是天文台,还兼具望云物、察祥瑞、兴祭祀的功能)等。”(文物出版社,2003)

[79] 见《周礼》《仪礼》《礼记》等相关部分,《十三经注疏》,中华书局,1982年影印本。

[80] 杨衒之:《洛阳伽蓝记》。

[81] 段鹏琦《汉魏洛阳故城》:“东汉以来的白马寺,即今洛阳白马寺的前身,无论是历史学家、宗教史家还是考古工作者都持同一看法,迄未出现不同认识。”(文物出版社,2009,第111页)刘叙杰主编《中国古代建筑史》第一卷(原始社会、夏、商、周、秦、汉建筑):“汉明帝十年(前67),天竺僧人摄摩腾、竺法兰随中土使者蔡愔等抵达洛阳,先迎居于鸿胪寺(汉代接待外国使节之国宾馆)。次年,在洛阳雍门外建造佛寺。因摄摩腾等以白马负梵经、佛像来华,遂命名此寺为白马寺。这是佛教传来我国后肇建的第一座佛寺,当时之建置情况已不可考。由于我国素无此类建筑,按照常理推测,该寺之形制,应为摄摩腾等熟悉的天竺或西域佛寺式样。”(中国建筑工业出版社,2003,第497页)

[82] 段鹏琦《汉魏洛阳故城》:“永宁寺位于北魏宫前铜驼街西侧第二列坊内,东邻太尉府,西对永康里,南界昭玄曹,北有御史台。该寺系孝明帝熙平元年(516)灵太后胡氏所立,是北魏洛阳城内最著名的佛教寺院,也是孝文帝都城制拟置于内城的唯一佛寺。”(文物出版社,2009,第112页)

[83] 参见傅熹年主编《中国古代建筑史》第二卷(两晋、南北朝、隋唐、五代建筑),中国建筑工业出版社,2001,第159页,图2-7-1 北魏洛阳主要佛寺分布示意图。

[84] 中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所、邺城考古队:《河北临漳县邺城遗址赵彭城北朝佛寺遗址的勘探与发掘》,《考古》2010年第7期。

[85] 徐松撰、张穆校补《唐两京城坊考》,中华书局,1985。

[86] 参见韩保全《隋唐长安的宗教与寺院》,载西安市城乡建设委员会、西安历史文化名城研究会编《论唐代城市建设》,陕西人民出版社,2005,第234~244页;又参见史念海主编《西安历史地图集》,西安地图出版社,1996,《唐长安城寺观图》,第97页。

[87] 中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队:《唐长安西明寺遗址发掘简报》,《考古》1990年第1期。

[88] 中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队:《唐长安青龙寺遗址》,《考古学报》1989年第2期。

[89] 柏明:《唐长安太平坊与实际寺》,西北大学出版社,1994。

[90] 龚国强:《隋唐长安城佛寺研究》,文物出版社,2006,第98页。

[91] 刘春迎:《北宋东京城研究》,科学出版社,2004,第147页。

[92] 《汉书》卷二十五《郊祀志上》载:“秦灵公于吴阳作上畤,祭黄帝;作下畤,祭炎帝。”

[93] 《史记》卷六《秦始皇本纪》:秦始皇三十七年“十一月,行至云梦,望祀虞舜于九疑山。……上会稽,祭大禹。”

[94] 《史记》卷二十八《封禅书》。《说文解字》:“畤,天地、五帝所基止祭地。”(中华书局,1963年影印本,第291页)

[95] 《史记》卷二十八《封禅书》:“赵人新垣平以望气见上,言‘长安东北有神气,成五采,若人冠焉。或曰东北神明之舍,西方神明之墓也。天瑞下,宜立祠上帝,以合符应。’于是作渭阳五帝庙,同宇,帝一殿,面各五门,各如其帝色。祠所用及仪亦如雍五畤。”

[96] 《魏书》卷二《太祖纪》。《通志》卷四十三《礼志》。

[97] 《旧唐书》卷二十四《礼仪志》。

[98] 《唐会要校正》卷二十二之《前代帝王》,三秦出版社,2012,第369~371页。[99] 《宋大诏令集》卷一百五十六。

[100] 《元史》卷七十六《祭祀志》之《古帝王庙》。

[101] 《明史》卷五十《礼志四》记载:洪武六年“以五帝、三王及汉唐宋创业之君,俱宜于京师立庙致祭,遂建历代帝王庙于钦天山之阳,仿太庙同堂异室之制,为正殿五室。中一室三皇,东一室五帝,西一室夏、禹、商、汤、周文王。又东一室周武王、汉光武、唐太宗,又西一室汉高祖、唐高祖、宋太祖、元世祖,每岁春秋仲月上旬甲日致祭,而以周文王终”。

[102] 《明史》卷五十《礼志四》之“历代帝王陵庙”。

[103] 《日下旧闻考》卷五十一。

[104] 《汉书》卷二十四《食货志下》:“边兵不足,乃发武库工官兵器以澹之。”《后汉书·志》第二十五《百官二》:“(太仆属官)考工令一人,六百石。本注曰:主作兵器弓弩刀铠之属,成则传执金吾入武库,及主织绶诸杂工。左右丞各一人。”

[105] 李三:《内蒙古准格尔旗出土一件上郡铜戈》,《文物》1982年第11期。陕西省考古研究所:《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》,文物出版社,1988。张颔:《检选古文物秦汉二器考释》,《山西大学学报》1979年第1期。许玉林、王连春:《辽宁宽甸县发现秦石邑戈》,《考古与文物》1983年第3期。

[106] 中国社会科学院考古研究所汉长安城工作队:《西安相家巷遗址秦封泥的发掘》,《考古学报》2001年第4期。

[107] 刘庆柱、李毓芳《西安相家巷遗址秦封泥考略》:“从出土的秦兵器铭文可知,武库之设战国时期已出现,如秦昭襄王十八年上郡戈、秦王政五年吕不韦戈等均有关于‘武库’刻铭(见王辉《秦铜器铭文编年集释》,三秦出版社,1990)。武库出现伊始,就有中央武库与地方武库,前者器铭为‘武库’,后者器铭多为地名加武库。如‘广衍铜矛’(时代约为昭襄王十二年),器铭‘上武’,其为‘上郡武库’省文;又如昭襄王十八年‘上郡戈’,器铭‘上郡武库’。秦王政五年相邦吕不韦戈、少府矛、秦二世元年丞相李斯戈等器铭均为‘武库’,其前未见地名。西汉时代承袭秦制,中央和地方均设武库,前者只称‘武库’,后者多与地名相连,如《汉书·魏相传》有‘洛阳武库令’,又如《汉金文录》有‘洛阳武库钟’、‘上常武库戈’等,出土遗物有‘雒阳武库熏炉’等。”

[108] 中国社会科学院考古研究所:《汉长安城武库》,文物出版社,2005。

[109] 《汉书》卷一《高帝纪》。

[110] 中国科学院考古研究所洛阳工作队《汉魏洛阳城初步勘查》:武库遗址“位于东北城角的南侧约200米,它的东墙紧邻大城的东垣墙,两堵垣墙平行间距约32米。遗址面积南北长约199米、东西宽142~186米,整个平面近似方形,四面都有夯筑围墙,中有聚集成组的夯筑台基和大型的建筑遗址。四面墙基周长736米左右,墙宽约3米,在南墙东段,发现一处阙口,宽约7米,应是门址,这是该组建筑中唯一的门址。遗址的中心,系有一群小方形的夯筑台基,南北骈列五排,规划得整齐有序,排与排间距约4米左右,每排约有12个台基,除最北一排的中心位置有两个台基是长方形外,其他的皆正方形约2.5米见方。最南一排的正中央另有一面积较大的方形台基,这一排只见10个。总共58个台基。在这群台基的四周,均见有较大面积的建筑物:东侧是一座面积较大,形状和结构不甚规整的夯筑遗迹,南北长约62米、东西宽约83米。西侧有两座南北长方形的夯筑遗迹,前后排列,其中较大的一座,南北长108米、东西宽约18米。北侧是一座面积最大的夯筑遗迹,形状规整,呈东西长方形,长约118米、宽约27米,夯筑台基残高2.7米左右。南侧有九座大小不等的夯筑遗迹,其间夯筑基址有互相叠压关系,其中较大的一座,是东西长方形,长约130米、宽约9米,其他八座皆系东西长方形,面积小些。在南墙附近发现一个圆形土坑,径长6米左右,距地表深约2米,土坑里堆满薄云母片,深度不明。此外,在这一群建筑遗址的中部探出两条东西向路土,各宽5~9米、残长15米左右。东墙下探见早期路土一条,系南北向,宽约27米、残长160多米。再南还有一组小型建筑基址,已经探出三面墙基和一部分建筑遗迹”。(《考古》1973年第4期)

[111] 参见王仲殊《中国古代都城概说》,《考古》1982年第5期,图二 东汉雒阳城平面图。

[112] 《三国志》卷九、《晋书》卷二十九、《宋书》卷二十四、《南齐书》卷十六、《魏书》卷一百一十、《北齐书》卷十二、《隋书》卷二。

[113] 《隋书》卷二十六。

[114] 《新唐书》卷四十八。

[115] 洛阳博物馆:《洛阳战国粮仓试掘纪略》,《文物》1981年第11期。

[116] 京师仓遗址西距汉长安城遗址130公里。京师仓仓城依自然地势筑成,呈长方形,东西长1120米,南北宽700米,周长约3330米,面积为78.4万平方米。仓城遗址之内共有6座粮仓遗址,位于仓城遗址内北部偏西。粮仓遗址外围有围墙遗迹。参见陕西省考古研究所《西汉京师仓》,文物出版社,1990。

[117] 凤翔仓储遗址位于秦汉雍城遗址,东距汉长安城遗址170公里,应为西汉中央政府设在都城西部的粮食转运仓库。仓储建筑遗址平面长方形,南北长216米,东西宽33米,由南北并列的3座库房组成。参见陕西省考古研究所、宝鸡市考古工作队、凤翔县博物馆:《陕西凤翔县长青西汉汧河码头仓储建筑遗址》,《考古》2005年第7期。

[118] 中国科学院考古研究所洛阳工作队《汉魏洛阳城初步勘查》:汉魏太仓遗址在武库遗址北侧,“距大城北垣墙仅53米,系由夯筑墙基围成的两座方形的庭院建筑,一东一西两两相对。西侧的一座庭院建筑,作南北长方形,面积约100米×70米,夯筑墙基宽约2米。中有五座大小不等的夯筑台基,正中一座是长方形,南北长57米、东西宽约17米,从其位置和规模看,应该是中心建筑。东北侧有一长方形夯筑基址,形状不甚规整,面积也较大,南北长约50米、东西宽约26米,在它的南侧和西侧还有三座小型夯筑台基。东南有一处较大的阙口,无疑是该组建筑的通道。东面的一座庭院建筑,是由四条夯土墙围成的一组建筑物,面积约50米见方,墙宽均2米左右,保存较好,里面未见任何建筑物,也不见有阙口。北墙外另见一条单独的东西夯墙,宽约2米,全长55米”。(《考古》1973年第4期)

[119] 洛阳市文物考古研究院:《洛阳隋代回洛仓遗址2012—2013年考古勘探发掘简报》,《洛阳考古》2014年第2期;含嘉仓仓城遗址南北长710米,东西宽612米,总面积为43万平方米。城墙夯筑。仓城内分作管理区和粮窖区,管理区位于仓城西北部,面积约6万平方米;粮窖区现已探出粮窖应有400多座。参见河南省博物馆、洛阳市博物馆:《洛阳隋唐含嘉仓的发掘》,《文物》1972年第3期;洛阳市文物工作队:《洛阳含嘉仓1988年发掘简报》,《文物》1992年第3期。

[120] 洛阳博物馆:《洛阳隋唐东都皇城内的仓窖遗址》,《考古》1981年第4期。

[121] 《吴越春秋》:“筑城以卫君,造郭以居民。”《初学记》卷二十四。

[122] 《管子·度地》:“内为之城,城外为之郭。”

[123] 陕西省考古研究所:《秦都咸阳考古报告》,科学出版社,2004,第139页。

[124] 王子今:《汉代长安乡里考》,《人文杂志》1992年第6期。

[125] 李久昌《国家、空间与社会——古代洛阳都城空间演变研究》:汉晋时期洛阳里制“开始出现‘坊’的概念并运用于都城规划建设中。在《礼记》中有《坊记》篇,‘坊’亦读作‘防’。《说文解字》云:‘防,堤也。’可知‘坊’与‘防’同义,即在城市中周围有像堤防一样的四周带有围墙的区域。《太平御览》卷157《州郡部·坊》引《汉宫阙名》曰:‘洛阳故北宫有九子坊。’又引《晋宫阁名》曰:‘洛阳宫有显昌坊、修城坊、绥福坊、延禄坊、休徵坊、承庆坊、桂芬坊、椒房坊、舒兰坊、艺文坊。’上述‘坊’皆为宫室名称。但引人注目的是,‘坊’名之采用,是与宫城布局之调整一并进行的。《三国志·明帝纪》云:魏明帝大治洛阳宫,起昭阳、太极殿,筑总章观,又于芳林园中起陂池,于列殿之北,立八坊,诸才人以次序处其中。这里透出的重要信息是,坊具有规划区块的含义,其与里相同之处是二者都具有按照身份等级划分居住区的含义,同时它也说明了后来‘坊’之名成为与‘里’并用的城市基层行政组织的渊源和路径。由此看来,西周以降,洛阳都城里制已初具规模,里制控制和管理都城居民之要义,愈发为统治者看重。汉晋时期洛阳都城的里,作为一种都城内的基层行政组织的功用日益凸现,里与市在功能上相互渗透,而都城形制经过宫城制度的调整,也呈现出向平正规整方向发展的趋势,这就为里向里坊过渡铺敷了契机”。(三秦出版社,2007,第323~324页)

[126] 齐东方:《魏晋隋唐城市里坊制度——考古学的印证》,载《唐研究》第九卷,北京大学出版社,2003。

[127] 李久昌:《国家、空间与社会——古代洛阳都城空间演变研究》,三秦出版社,2007,第325页。

[128] 陕西省文管会:《唐长安城地基初步探测》,《考古学报》1958年第3期。

[129] 中国科学院考古研究所西安唐城发掘队:《唐代长安城考古记略》,《考古》1963年第11期。

[130] 马得志:《唐长安发掘新收获》,《考古》1987年第4期;柏明:《唐长安太平坊与实际寺》,西北大学出版社,1994;中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队:《唐长安城安定坊发掘记》,《考古》1989年第3期;赵强、李喜萍、秦建明:《唐长安城发现坊里道路遗迹》,《考古与文物》1995年第6期。

[131] 中国社会科学院考古研究所洛阳工作队:《“隋唐东都城址的勘查与发掘”续记》,《考古》1978年第1期;中国社会科学院考古研究所洛阳唐城工作队:《洛阳唐东都履道坊白居易故居发掘简报》,《考古》1994年第8期。

[132] 于杰、于光度:《金中都》,北京出版社,1989,第27~28页。北京市文物研究所:《北京市考古五十年》,载《新中国考古五十年》,文物出版社,1999,第18页。

[133] (元)熊梦祥著、北京图书馆善本组辑《析津志辑佚·城池街市》之《城池街市》条载:元大都有“三百八十四火巷,二十九閧通”。(北京古籍出版社,1981)朱一新《京师坊巷志稿》载:“元经世大典,谓之火巷。胡同即火巷之转。”閧通即胡同,为蒙语音译。

[134] 贺业钜《中国古代城市规划史》:“远在原始社会末期就已经存在了。”(中国建筑工业出版社,1996,第597页);李久昌《国家、空间与社会——古代洛阳都城空间演变研究》:“在我国古代典籍中,有许多关于市的起源的记载,或谓神农之世已经有市,或谓黄帝设市,或云祝融作市,总之市在古代出现的时间很早。”(三秦出版社,2007,第431页)

[135] 王学理、尚志儒、呼林贵《秦物质文化史》:“‘市’遗址坐落于雍城北部,北距雍城北墙不足100米,西部在县棉织厂院内,东距高王寺约100米,与马家庄宗庙遗址南北对应,相距近1000米。经详细勘探,知其是一个近似长方形的全封闭空间,四周围以夯墙。西墙长166.5米,南墙长230.4米,东墙长156.6米,北墙长180米,宽1.8~2.4米。面积约34030平方米。钻探时于四周围墙中部都发现有‘门塾’建筑,门塾一般宽21米以上,进深14米左右。墙体两侧均有瓦片堆积,应是夯墙上的覆瓦。围墙之内为露天的空场,没有发现夯土等遗迹。……据出土物种类及纹饰推测,这座‘市’建筑的建造使用年限当从战国早期至秦汉之际。”(三秦出版社,1994,第90~91页)

[136] 《史记》卷五《秦本纪》:“献公元年,止从死。二年城栎阳。”

[137] 《史记》卷一百二十九《货殖列传》:“行为市。”

[138] 中国社会科学院考古研究所栎阳发掘队:《秦汉栎阳城遗址的勘探和试掘》,《考古学报》1985年第3期。

[139] 裘锡圭:《战国文字中的“市”》,《考古学报》1980年第3期。

[140] 河水库考古工作队:《1957年河南陕县发掘简报》,《考古通讯》1958年第11期。

[141] 中国科学院考古研究所:《洛阳中州路》(西工段),科学出版社,1959。

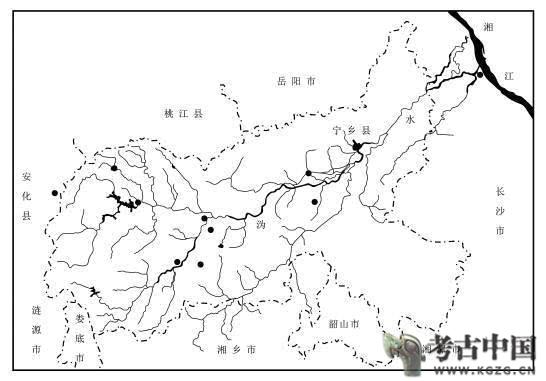

[142] 湖南省博物馆、中国社会科学院考古研究所:《长沙马王堆一号汉墓发掘》,文物出版社,1972。

[143] 陈尊祥:《杜虎符真伪考辨》,《文博》1985年第6期。

[144] 湖北孝感地区第二期亦工亦农文物考古训练班:《湖北云梦睡虎地十一座秦墓发掘简报》,《文物》1976年第9期。

[145] 蒋英炬:《临沂银雀山西汉墓漆器铭文考释》,《考古》1975年第6期。

[146] 刘庆柱:《西安市汉长安城东市和西市遗址》,载《中国考古学年鉴(1987年)》,文物出版社,1989;中国科学院考古研究所西安唐城工作队:《唐长安西市遗址发掘》,《考古》1961年第5期。

[147] 《汉书》卷二十四《食货志下》载:王莽“遂于长安及五都立五均官,更名长安东西市令及洛阳、邯郸、临菑、宛、成都市长皆为五均司市师。东市称京,西市称畿,洛阳称中,余四都各用东西南北为称,皆置交易丞五人,钱府丞一人”。

[148] 《史记》卷二十二《汉兴以来将相名臣年表》载:汉高祖“六年立大市”。亦见刘庆柱《汉长安城的宫城和市里布局形制述论》:“《汉书》卷二《惠帝纪》载:惠帝六年‘起长安西市’。这就是说,在此之前,西市之东已有了市场,不过因当时还未建西市,故此市也不会称东市。疑此市应为汉高帝六年所建的‘大市’。我们认为尽管刘邦设立‘大市’之举是对全国而言,但京师长安绝不会例外。高帝在长安设立的‘大市’应即后来的长安‘东市’。‘东市’和‘西市’是以其相对方位而命名的。高帝时,长安因无‘西市’,故不言‘东市’,只称‘大市’。惠帝六年建立长安西市时,‘西市’之名就因其东已有高祖所立‘大市’,否则‘西’无从谈起。大概自‘大市’之西‘起长安西市’之时,‘大市’亦改称‘东市’。”(《考古学研究》,三秦出版社,1993)

[149] 《汉书》卷二《惠帝纪》:惠帝六年“起长安西市”。

[150] 平城京的中轴路——朱雀大路东西两侧,分布安置了东市与西市。

[151] 刘庆柱:《西安市汉长安城东市和西市遗址》,载《中国考古学年鉴(1987年)》,文物出版社,1989。

[152] 《吕氏春秋·安死篇》:人在陵墓之旁或其上“设阙庭,为宫室,造宾阼也,若都邑”。(学林出版社,1984)

[153] 《汉书》卷二十七《五行志上》:“园陵小于朝廷。”

[154] 中国社会科学院考古研究所《殷墟的发现与研究》:“西北冈是殷代的王陵区,它在殷代宫殿宗庙区遗址所在地的小屯村北约2.5公里,在洹河北岸。西北冈东约300米为前营村,南约800米为武官村,南偏西800米为侯家庄。因此处地势稍高于武官村及侯家庄二村,故该二村居民称其为北冈或西北冈。在解放前,西北冈大墓所在地(西区)的产权属侯家庄居民所有,故曰侯家庄西北冈,实际上它不在侯家庄西北,而是东北。因其在武官村正北,故解放以后称其为武官北地。该处海拔为80米。”又殷墟小屯宫庙“遗址地处小屯村周围的最高点,海拔为78~79米多”。(科学出版社,1994,第100~102、51页)

[155] 《史记》卷四《周本纪》:“九年,武王上祭于毕。”《集解》马融曰:“毕,文王墓地名也。”又载:武王“后而崩”。《集解》骃按,《皇览》曰:“文王、武王、周公冢皆在京兆长安镐聚东社中也。”《正义》引《括地志》云:“武王墓在雍州万年县西南二十八里毕原上也。”

[156] 张海云:《芷阳遗址调查简报》,《文博》1985年第3期;韩伟、程学华:《秦东陵概论》,载《考古学研究》,三秦出版社,1993。

[157] 陕西省考古研究院秦汉考古研究部:《陕西秦汉考古五十年综述》,《考古与文物》2008年第6期。

[158] 《汉书》卷二十七《五行志上》。

[159] 陕西省考古研究所:《汉阳陵》,重庆出版社,2002;陕西省考古研究院、咸阳市文物考古研究所、茂陵博物馆:《汉武帝茂陵考古调查、勘探简报》,《考古与文物》2011年第2期;陕西省考古研究院、咸阳市文物考古研究所:《汉哀帝义陵考古调查、勘探简报》,《考古与文物》2012年第5期。

[160] 刘庆柱、李毓芳:《关于西汉帝陵形制诸问题探讨》,《考古与文物》1985年第5期;刘庆柱、李毓芳:《西汉十一陵》,陕西人民出版社,1987;焦南峰:《试论西汉帝陵的建设理念》,《考古》2007年第11期。

[161] 刘庆柱、李毓芳:《陕西唐陵调查报告》,载《考古学集刊》第5集,中国社会科学出版社,1987。

[162] 《汉书》卷四十一《夏侯婴传》:“惠帝及高后德婴之脱孝惠、鲁元于下邑间也,乃赐婴北第第一。”师古注:“北第者,近北阙之第,婴最第一也。”《汉书》卷五十七《司马相如传下》:“故有剖符之封,析圭而爵,位为通侯,居列东第。”师古注:“东第,甲宅也。居帝城之东,故曰东第也。”

[163] 《汉书》卷四十一《夏侯婴传》。

[164] 刘庆柱、李毓芳:《西汉十一陵》,陕西人民出版社,1987。

来源:刘庆柱:《中国古代都城考古发现与研究》,社会科学文献出版社,2016年。

- 0000

- 0000

- 0002

- 0001

- 0000