潘碧华:我国田野考古信息化的现状与前景

如何妥善地保存和管理田野考古发掘资料,如何使其更好地为考古学研究服务,一直是考古工作者和各级文物考古管理部门关心的问题。国家文物局于2009年颁布执行的《田野考古工作规程》明确指出:“为了便于档案的管理、查询和进一步研究,可建立电子数据库。”[1]并在其《附录》中做了详细说明:“电子数据库应基于田野工作的各项文字、影像和测绘记录。其中,记录表格是构建数据库的主体;其他文字、测绘和影像记录应统一归类,并在数据库中建立有效链接。各表格之间应关系清晰,符合数据库的结构要求,便于统一管理、检索、查询、数据的扩充和数据库的升级。各考古项目可根据需要设计不同的电子数据库。”[2]因此,目前在我国的田野考古发掘工作中,使用计算机技术对文字、绘图、测量数据、照片、视频等记录资料进行信息化管理已经相当普遍,但在实践中还存在一些问题。本文将对我国目前田野考古信息化发展中已经取得的成果和存在的问题进行分析,并对其发展前景做一展望。

一、我国田野考古信息化工作的历史与现状

早在20世纪90年代初,中国历史博物馆考古部就在俞伟超先生的领导下在“班村新石器时代遗址综合发掘和研究”项目中尝试使用计算机管理发掘资料[3]。这可以说是我国田野考古信息化的首次尝试。尔后,吉林大学等单位也为配合三峡工程的文物保护工作,开发了“中国三峡工程库区地下文物基本情况数据库系统”,并在此基础上进一步开发了“中国地下文物基本情况数据库系统”[4],填补了我国文物考古信息化管理领域的空白。

21世纪初,一些考古科研和教学单位基于工作和教学的需要,开发了相应软件对田野考古发掘资料进行信息化管理,如广东省文物考古研究所的《田野考古·2000》[5]、西北大学的《田野考古2005》[6]。但这些软件并未得到推广,究其原因,一方面是由于随着田野考古工作水平的提高,特别是2009年新版《田野考古工作规程》颁布以后施行新标准,原有软件的功能设置、数据格式无法适应新的工作需求;另一方面也是因为我国考古遗存的多样性,不同地区、不同时代、不同类型的考古遗存的信息采集要求差异大,一个软件要满足多样化的要求比较困难。

近年来,以计算机技术为基础的GIS(Geographic Information System,地理信息系统)研究成为考古学中热点,并在长江三角洲[7]、洹河流域[8]、七星河流域[9]、巢湖流域[10]、环嵩山地区[11]、南水北调禹州段[12]、秦陵[13]等地区多有实践。但由于目前的GIS研究侧重于区域性考察,所以它所涉及的考古信息主要是遗址的位置、面积、高程、地形等空间信息,基本不涉及具体遗址的发掘资料,所以并不适合遗址的田野考古发掘工作使用。

目前对田野考古资料进行信息化管理,主要有两种方式。一种是使用现成的商业化数据库应用软件。例如吉林大学边疆考古研究中心在吉林大安后套木嘎遗址的发掘中使用苹果公司旗下的Filemaker[14],复旦大学文物与博物馆学系在上海松江广富林遗址的发掘中使用微软公司Office套件中的Microsoft Access。另一种是开发专门的田野考古管理信息系统。例如北京大学考古文博学院与河南省文物考古研究所在平粮台遗址的考古勘探中研发“平粮台遗址田野考古钻探数字化记录系统”[15],湖北省文物局推行试点“考古工地数字化管理平台运行支撑技术系统”示范工程[16]。除了这些实践性成果之外,李安波[17]、张鹏程[18]、毕硕本[19]、刘军[20]、郗家贞[21]等人还从理论、方法和技术路线上对田野考古管理信息系统的建设进行了探讨。

由此可见,目前我国的田野考古信息化工作已经初见成效,考古学界对于田野考古信息化的必要性已有充分的认识。用长远的眼光来看,计算机技术相对传统的纸质档案来说,在资料的保存、管理、检索和共享方面存在明显优势,主要表现在:以数据库形式保存的田野考古资料逻辑关系明晰、检索效率高,有利于进一步进行数据挖掘;网络技术的运用不仅便于资料的共享和发布,而且在数据的采集阶段也能大幅提高工作效率,甚至便于对整个田野工作流程进行规范和监管[22]。因此,信息化已成为我国田野考古工作发展的必然趋势之一。

二、目前田野考古信息化工作中的问题

虽然田野考古信息化已经成为学界共识,已经成为各考古发掘项目中不可缺少的组成部分,但是各地、各单位、各项目的信息化工作水平参差不齐,还存在各种各样的问题,主要表现在以下几个方面。

(一)信息化程度低,甚至将数字化等同于信息化

数字化与信息化是两个有着不同内涵的概念。所谓数字化,一般是指把种类繁多的信息转变为计算机可识别的数字代码的过程。而信息化是指以现代通信、网络、数据库技术为基础,利用数字化的信息为人类的工作、学习、生活等行为提供辅助,提高各种行为的效率,为推动人类社会进步提供技术支持。可见,数字化是实现信息化的必要条件之一,而信息化的内涵更为丰富,意义更为深远。

如今在我国田野考古发掘项目的档案管理工作中,除了已经普遍使用数字设备采集的影像信息之外,对于文字、图表等记录文档都要求有电子版副本。制作这一电子版副本的过程即为数字化的过程,但现在大多数考古队制作的电子版副本还是以doc、xls等文档格式为主,或者是将纸质文档扫描以后得到的jpg、gif等图片格式。这些数字化信息以文件形式存储,数据无结构,之间缺乏逻辑组织,冗余度高,不利于数据的分类、检索和管理,使用效率低下。例如:信息检索时,只能检索文件标题而无法检索文件内容;信息分类时,只能如同纸质文档一样通过人工操作;数据分析时,也还是只能人工整理数据并加以分析。所以,这种数字化工作不仅称不上信息化,而且只能算是初级的数字化,作用十分有限,主要是进行资料备份,而非通过查询、筛选、分析、共享等功能的实现为田野工作和考古研究提供一个高效的科研环境。

实现信息化,首先,要求运用数据库技术对数字化信息进行存储和管理。相对于一个个的文档文件,以数据库形式保存的数字信息是以一种逻辑有序的方式进行存储。数据库技术是信息系统的核心技术之一,它能够对数据进行高效的组织、存储和处理。例如:操作者只要设定相应的分类标准,就能输出相应的分类结果;操作者只要输入相应的关键词,就能得到相应的检索结果;操作者只要选择需要的数据并导入相应的分析软件,就能得到所需的分析结果。也就是说,数据库技术不仅可以储存信息,还能提供整理、分析数据的工具。其次,信息化还要求运用现代通信、网络技术对数据库中的数字化信息进行大范围的联结和共享。前文所提到的几种田野考古信息管理系统虽然都是基于数据库技术所开发,但大多只能单机操作,主要用于信息储存和管理。而且这些系统在我国的田野考古工作中远未普及,大多数田野考古发掘项目的信息化还停留在制作电子版资料副本的初级数字化水平上。

(二)数字化标准不统一

统一的数据标准是信息化的基础条件。只有在统一的标准下,数据才能相互比较,彼此分类。而田野考古发掘所面对的古代遗存多种多样,其各种属性状态又十分复杂,再加上各人感知的差异和认识水平的高低,就有可能出现不同人对同一遗存对象的属性认识和描述不一致的情况。例如对土质土色的描述、器类的定名、器型的描述、遗存年代的判断等。如果将非标准化的数据录入数据库,显然会影响数据库的查询、筛选等功能的实现,更不利于网络化的共享和应用。

在已有的系统、平台的开发实践中,研发者普遍关注管理、查询、分析等功能的实现,取得了一定的成果。但由于缺少统一的数字化规范与标准,各平台之间的数据资料无法兼容、共享,这必然会为将来进一步整合、建立地区性甚至是全国性的考古信息管理、共享的大数据平台带来困难。

所以需要根据田野考古资料的特点,制定数字化标准。一方面需要对遗存对象的属性进行分析,确定哪些属性数据是要采集录入数据库的;另一方面,还要对各类数据进行标准化研究,在数据录入界面中尽可能多地提供下拉列表,以选择的方式录入,最大限度地将数据标准化,利于查询、筛选、排序、统计等功能和资源共享、利用的实现。

(三)信息化工作推行困难

数字化是信息化的基础之一,而考古信息的数字化是通过大量的资料录入工作来实现的。现在我国田野考古工作的从业人员中有很大一部分是“技工”。一方面,他们田野发掘经验丰富,是考古发掘第一线的主力,但他们大多来自农村,文化水平不高,高中学历为多,有的甚至只有初中文化程度。他们的计算机操作水平有限,在数字化工作中存在能力不足的问题。另一方面,目前考古发掘中的主要信息记录手段还是文字记录和图纸测绘,考古队员在野外工作完成之后还要在室内将这些记录资料数字化,实际上是增加了额外的工作量,所以在工资待遇增幅不大的情况下,他们对于数字化工作的积极性不高。

这两方面的原因导致有些考古发掘项目即便采用田野考古信息管理系统进行资料管理,在推行中也存在重重阻力。当然这一问题可以通过配备专门的数据录入人员来解决,但这不仅无益于提高工作效率,也还增加了项目的额外开支。

所以,在提高考古从业人员综合素质的同时,还应当在信息系统的设计开发中充分考虑操作界面的易用性,创造友好的人机界面。而且近年来我国4G无线网络的建设突飞猛进,这就为通过移动数字终端(平板电脑、智能手机)访问Internet服务器使用Web管理信息系统成为可能。将这两者结合起来,让发掘者可以在发掘现场利用移动终端像发微信、微博一样来完成记录工作,就能大大提高田野工作的效率,减轻工作负担。

(四)数字化的成果共享不充分

资源共享是资料数字化的目的之一,也是信息化的重要内容。随着网络技术的发展,数字化资料通过网络进行共享是必然的趋势。但是时至今日,在我国仍未见公共开放的田野考古数据库,资料共享非常有限。究其原因,一方面是资料持有者担心网络共享以后信息安全受到威胁;另一方面是持有者缺乏共享意识,不愿共享。

信息安全问题是信息化发展的必然产物,网络通信技术的特性决定了没有绝对的、一劳永逸的安全。但如果以此作为阻碍信息化发展的借口,简单地通过不上网、不共享来保证安全,那就是因噎废食。随着信息安全技术的发展,可以通过构建服务器系统的软、硬件的防火墙,通过尽量减少和修补信息系统软件本身的漏洞,通过建立良好的自动和人工备份机制,信息资料的安全可以得到最大限度的保护。

相对于信息安全问题,资料持有者缺乏共享意识可能是阻碍共享更为主要的原因。“靠资料说话”是考古学研究的一大特点,这也就意味着谁占有了资料谁就掌握了研究的先机。所以考古学界向来有着资料保密的倾向,在田野考古发掘报告正式出版或发表之前一般不会公开原始资料;即便在发掘报告出版发表以后,报告中未公布的材料也不轻易示人。这就成为田野考古信息资源共享的最大障碍。其实按照我国法律,地下文物都归国家所有,考古又是一项公共事业,田野考古信息理应全部公开。当然,发掘者的田野工作贡献应当得到承认,他们的优先研究权也应当得到尊重,但不能因此将发表考古报告作为工作的终点,更不能将报告中未发表的材料隐而不示。过去由于考古报告篇幅有限,只能择要发表,其余资料又没有合适、便利的途径加以公开;但在信息化时代,数字媒体提供了便捷的平台,全面发表材料已经成为可能。所以,作为文物考古的主管部门是否应当出台相关规定,要求在考古报告发表的同时在网络平台上全面公开所有考古资料?同时,考古人也应当认识到,在研究中多交流、多合作不仅能促进考古事业整体水平的提高,也能提升自身的研究水平。所以,解放思想,增进资料共享,是信息时代每一个考古工作者应当具有的意识。

三、田野考古信息化的意义和前景

尽管存在种种问题,但田野考古信息化的趋势已不可避免。田野考古不仅是考古科研中的一项学术性工作,在具体的实施过程中还包含着大量的非学术性的、但对学术研究有着重要影响的管理工作,包括人员管理、库房管理、工作流程管理、工作内容管理等。因此,田野考古信息化的意义并不只是为田野考古发掘资料提供一种可靠的保存手段,还在于信息化的管理模式可以提升田野考古工作的管理水平,增进科学性和严谨性,提高工作效率。此外,多学科交叉研究已然成为考古学学科发展的方向,具有不同知识背景的研究者之间分工协作、共同研究的模式也已成为考古研究工作的常态,这对于考古资源共享、信息共享的要求越来越强烈。而且这种共享的要求现在也不再局限于科学研究领域。社会文化的发展,公众文化遗产意识的增强,公众考古实践活动广泛开展,都对考古信息在社会公众中的传播提出了新的要求,信息化也就成为满足这些需求的基础条件。具体来说,田野考古信息化的意义和发展前景主要表现在以下几个方面。

(一)通过信息化实现田野考古资料的长久保存

“田野发掘具有双重性的特点,既具有再现性和保护性,又具有破坏性和毁灭性。”[23]田野考古工作不可避免地会对遗存产生破坏或毁灭,逐层发掘堆积的过程实际上就是遗存逐步被破坏的过程,所以田野考古向来要求在发掘中全面收集遗物、全面记录信息。田野考古就是以这种方式实现遗址的物质实体向信息资料的转化,以保存遗物实体资料和记录信息资料的方式实现对古代文化遗存的长久保护。因此,妥善保存田野考古发掘资料成为考古发掘单位的重要任务。其中记录信息资料通常是以纸质档案为主。但由于目前考古发掘单位普遍缺乏详细完备的田野考古档案管理规定,也缺乏既有考古专业背景又有档案管理知识的复合人才,资料流失、损坏的现象比比皆是[24]。相对而言,数字化信息具有信息密度高、占用物理空间小、维护简单的特点,成为取代传统档案保存形式的更优选择。

客观地说,数字信息的保存技术也有弱点,一些瓶颈问题目前尚未得到解决。例如,从数字信息承载介质的保存寿命来看,磁盘只有3年到5年,光盘也不过30年;而且数字信息还有可能由于设备、软件的更新换代,造成资料无法读取而丢失的情况。因此图书情报部门经常会将重要数字信息打印在纸张或者缩微胶片上,因为高质量的酸性纸可以保存百年以上,而档案用的高质量缩微胶片的寿命可达300年甚至更久[25]。似乎在资料保存方面,数字信息相对于纸质档案和胶片来说并没有优势。但是,数字信息的复制、备份要比纸质文档、胶片影像容易得多,所以可以在储存介质接近寿命极限之前及时复制数据,进行“接力式”的保存。而且信息技术日新月异,随着新技术、新材料的出现这一问题必能得到解决。美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)就曾经宣称他们发明了一种高密度只读存储器(HD-ROM)技术,其数据密度远高于目前常用的CD-ROM技术。他们利用离子束将信息刻录于用不锈钢、铱等材料制作的针上,由于这些材料不会降解,信息也就不会丢失;而且该技术可以用人类直接可读的形式将解释数据所需的所有指令都记录下来[26]。一旦这种方法实用化,那么数字信息的长久保存问题就迎刃而解。所以从长远的角度来看,数字信息必然会取代纸质、胶片档案。

(二)通过信息化加强田野考古工作的管理效率

田野考古工作的信息化管理是通过管理信息系统(Management Information System,简称MIS)来实现的。“管理信息系统是对一个组织(单位、企业或部门)的信息进行全面管理的人和计算机相结合的系统。它综合运用计算机技术、信息技术、管理技术和决策技术,与现代化的管理思想、方法和手段结合起来,辅助管理人员进行管理和决策。”[27]所以,针对田野考古工作的特点开发相应的“田野考古管理信息系统”,不仅是文物考古管理部门的需求,也是田野考古工作具体实施者(考古发掘单位或项目负责人)的需求。

田野考古管理信息系统从其应用层面来看,可分为两个层次:一是文物考古主管部门的行政管理层面;二是具体的田野考古发掘项目的业务管理层面。

就行政管理层面来说,国家文物局的“考古发掘电子审批系统”(http://kgsp.sach.gov.cn)早在2004年9月即上线试运行,2005年11月得到全面推行,在2007年年底又对部分功能进行了优化完善。其功能主要包括两大部分:考古发掘报批业务功能和考古发掘进度汇报业务功能。报批管理,主要是考古发掘单位按照法定程序申报发掘计划,请上级部门的批准,取得考古发掘资格;进度汇报管理,主要是考古发掘单位在考古发掘的过程中定期汇报工作情况和工作进度,便于主管部门进行管理[28]。这一系统至今运行稳定,在提高项目审批效率、加强项目运作的监督管理方面成效显著。

当下我国的田野考古信息化建设的重点主要集中在第二个层面,即业务管理层面。前文提到的“平粮台遗址田野考古钻探数字化记录系统”“考古工地数字化管理平台运行支撑技术系统”即为这一层面的实践性成果。业务管理层面的管理信息系统,除了承担信息储存和管理的任务,更重要的是通过规范信息采集、录入的种类、标准、次序来实现工作流程的管理,以及通过用户分级形成的监管、审核机制来保证考古信息的规范性和科学性。例如,一个灰坑遗迹被发现以后,考古队员和项目负责人将会根据管理信息系统的要求进行如下步骤的工作:

(1)发掘队员通过系统向项目负责人提出要号申请。

(2)项目负责人经过现场查验之后批准给号,于是在系统中就会生成一系列有关该灰坑的空白表单。

(3)随着灰坑清理工作的进展,考古队员依据各自职责和系统要求,采集相关信息并录入系统:

a)发掘队员录入:发掘经过、层位关系、形状、尺寸、堆积分层、土质土色、包含物情况、采集标本情况等;

b)测绘队员录入测绘坐标数据、上传线图文件;

c)摄影摄像人员上传照片、视频文件;

d)库房管理人员对实物标本的入库情况进行记录。

(4)当队员完成资料的录入工作并提交之后,项目负责人对资料的真实性、准确性和规范性进行审核,如无问题则做归档处理,关闭队员的修改权限;如发现问题则退回队员进行补充或修正。

简言之,就是考古队员须根据系统的要求按部就班地完成清理、采集、记录等工作,并由项目负责人对这些信息资料进行审核。除此之外,项目负责人还可通过系统全程监管资料的录入、上传情况,从而对田野工作进行扁平化的流程管理。而且在无线网络技术的支撑下,考古人员还可通过数字移动终端在野外工作现场实时采集信息、实时录入数据,从而提高工作效率,建立起高度流转的信息流,推动发掘工作、研究任务的实施。田野考古发掘资料最终也会以一种逻辑有序的方式存储在数据库中,为以后在专业人员甚至社会公众之间共享和利用奠定基础,从而促进考古学研究的发展和成果的传播,实现保护文化遗产的最终目的。

(三)通过信息化提高田野考古资料的被利用率

互联网的发展给人类社会带来的最直接的影响就是信息的联通,它深刻改变了人类的生活方式和工作方式。在科学研究领域,Web of Science、SCOPUS、EBSCO、JSTOR、CNKI、万方、读秀等国内外学术资源库的共享为科学研究的深入进行提供了有力的支撑。考古学科中许多业已发表的发掘报告、研究成果也借助这些信息共享平台得到了充分的利用。但不容忽视的是,仍有大量田野考古资料尚未数字化,也就更谈不上资源共享。

考古报告是我国目前田野考古工作成果发表的主要形式,但是“目前正式发表的考古报告只是发表代表性单位,大量所谓非典型单位的原始资料成为‘废品’”[29]。而且,这些原始资料不仅外人看不到,即便是在这些资料的保管单位内部,它们的利用率也极为低下。国家文物局文物保护科学和技术研究课题《田野考古资料档案管理现状调研及思考》指出:“田野考古档案资料的利用率不高,以内部借阅为主,除图片(如发掘现场照片等)尚有人借阅外,别的资料很少有人问津。”[30]瑑瑠换言之,作为考古研究最基本的资料——田野考古档案中的绝大多数目前还深藏闺中,成为“沉睡”的信息。不得不承认,这是一种极大的资源浪费。

相对于我国目前的田野考古档案资料的利用状态,世界上的一些发达国家在这方面就做得比较出色。例如,英国在中央和地方两个层面都有专门的文物考古数据库,存有第二次世界大战以后的全部数据及部分战前的数据,任何人都可通过电话、传真、电子邮件提出申请,进行查询和索取资料[31]。进入互联网时代以后,其中一些数据库已经上线向公众免费开放,供查询使用。最为著名的是伦敦博物馆考古档案和研究中心的在线目录(London Archaeological Archive and Research Centre Online Catalogue,http://archive.museumoflondon.org.uk/laarc/catalogue/)[32],收录了大伦敦地区过去100多年中7500多个遗址或发掘项目的概要信息,以及其中3000多个遗址或项目的考古档案。它提供简单和高级两种查询模式。简单查询可通过输入关键词查询遗址、出土物和出版物的信息;高级查询则提供更为丰富的查询字段,如编号、位置、发掘机构、时代、名称等。这种通过互联网大范围共享田野考古发掘资料的做法,大大便利了专业人员获取研究所需的资料。除了英国的这种国家性和地区性的数据库之外,还有一种是某个遗址发掘项目的资料数据库,例如美国斯坦福大学的遗址发掘项目的在线档案(http://catalhoyuk.stanford.edu/)[33]。是土耳其的一处新石器时代聚落遗址。20世纪90年代,西方后过程主义考古学的代表人物Ian Hodder主持了该遗址的发掘。Hodder主张在史前考古领域采用一种“反身方法”(reflexive method)来对材料进行不断的解释和再解释。他鼓励不同的观察者——包括不同领域的专家、当地居民,甚至是游客——对该遗址的材料提出自己的解释。也正是出于这个目的,他将该遗址的所有发掘资料都公布在这个网站上,以期获得更多的再解释和比较研究。他的做法不仅在资料发表的及时性和全面性方面远远超越传统的发掘报告,而且也使“反身方法”的参与者范围大为扩展。

考古学是一门开放的学科,向来提倡不同的研究者从不同的角度展开研究,而经过选择材料编撰而成的考古发掘报告显然无法满足这种需要。被编撰者舍弃的、没有编入报告的材料很有可能为某些研究提供极为重要的信息。过去选择材料发表是因为纸质出版物篇幅有限,不得已而为之。但如今,数字媒介的海量存储、网络技术的共通共享已经使全面发表材料成为可能,国外的同行已经为我们树立了榜样。通过信息化提高田野考古资料的被利用率必然成为我国考古学科发展的趋势。

(四)通过信息化促进田野考古资料的数据挖掘

20世纪80年代就有学者提出了“计算机考古”的概念,设想将计算机用于数据存储、资料管理、信息检索、考古图形处理、仪器分析的数据处理、类型学断代系统等方面[34]。时至今日,这些设想有的已经成为现实,有的还依旧在探索中。通过信息化促进田野考古资料的深度数据挖掘已然成为“计算机考古”的目标。

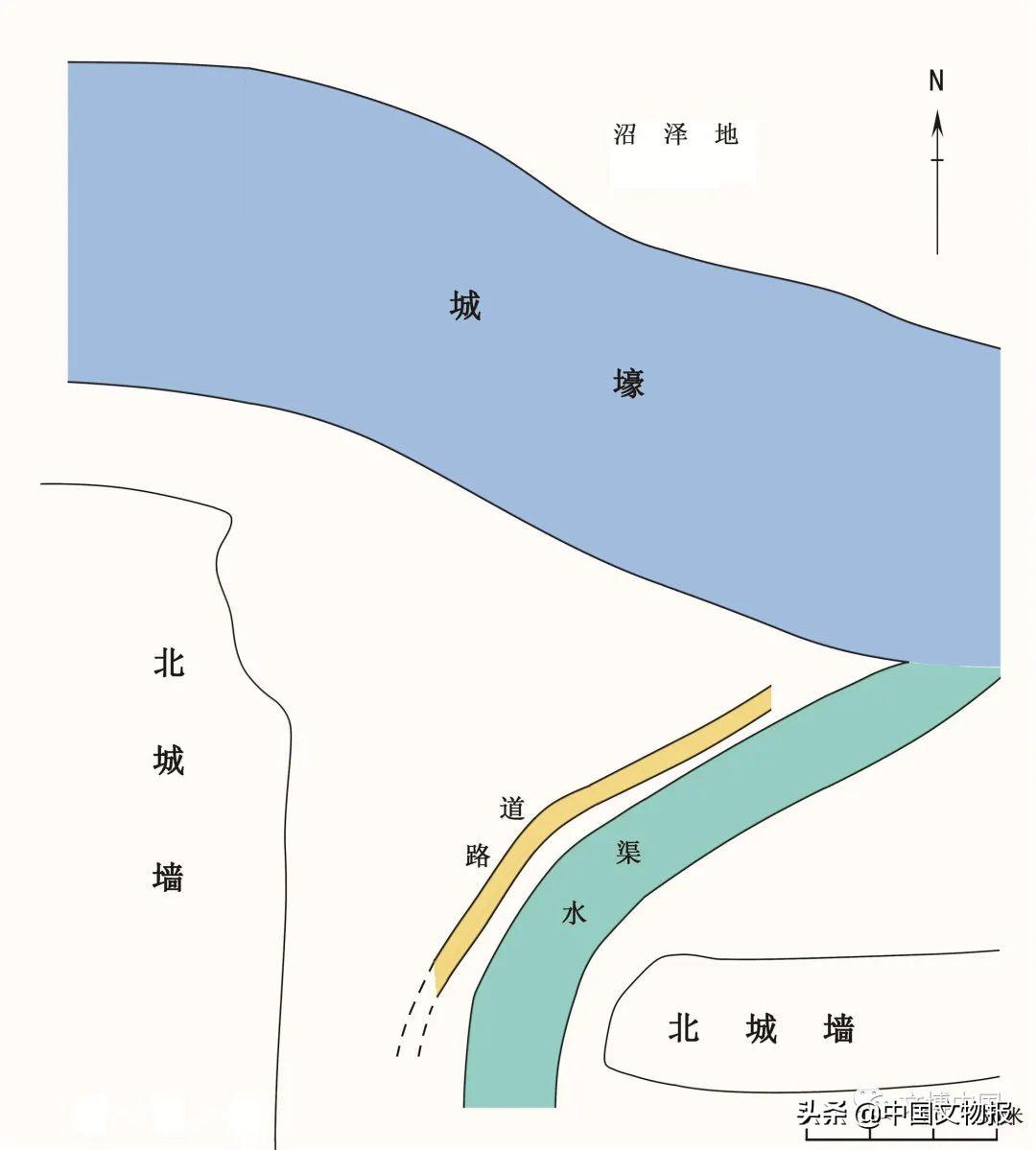

我国的文物考古工作经过数十年的发展,取得了丰硕的成果,积累了大量的实物资料和档案资料。考古学的任务在某种程度上说就是要从这些海量的资料数据中尽可能多地获取信息,来帮助我们认识过去。进入21世纪以来,信息化技术的使用已经极大地推动了我国考古学研究的进展,这在考古GIS的应用方面表现得最为突出。GIS可以对通过GPS测绘技术或者遥感成图技术获得的考古遗址或遗迹的位置和图形图像数据进行综合分析和集成研究,也可以使用虚拟现实技术对不同的考古现象进行虚拟[35]。例如,在对新近发现的浙江余杭良渚古城外围大型水利工程的论证过程中,考古学家使用GIS技术模拟分析了良渚先民在古城以北修筑的高、低两级水坝的抗洪、蓄水能力,证明了这一史前水利工程的真实性和有效性[36]。

除此之外,对考古信息的“数据挖掘”(Data Mining)研究也逐步展开,成为一个重要的发展方向。数据挖掘是计算机科学中一种将传统的数据分析方法与处理大量数据的复杂算法结合起来的技术,其技术来源主要基于数据库、统计分析、机器学习和神经网络,在很多领域都有应用。数据挖掘所得到的信息具有“先前未知”的特点,换言之,数据挖掘要发现的是不能靠直觉发现或者依靠传统的研究方法无法发现的信息和知识。目前国内这方面的应用研究主要集中在聚落考古方面,又分为两个层次:一是单一聚落内部的遗迹空间数据和属性数据的挖掘,二是聚落群中聚落分布和面积特征的数据挖掘。例如,毕硕本等人对姜寨聚落的数据挖掘工作得到了一些不同于考古学家的新认识。他们采用聚类算法对姜寨一期聚落的房屋和墓葬的空间数据进行的挖掘,得出了其中大、中房屋组和墓葬区的空间聚类规则,其结果与姜寨遗址发掘报告中的分区结果大致相同,但对于个别房屋、灰坑的分区归属又存在差异[37];他们又采用Apriori关联算法对姜寨一期的主要文化遗迹的属性数据进行了关联挖掘,找到了其中隐含的关系,为聚落遗址的资料分析提供了一种新技术[38]。在运用数据挖掘技术研究聚落群的长时段演化方面,他们采用决策树分类算法对郑州—洛阳地区史前四个连续文化时期(裴李岗文化—仰韶文化前期—仰韶文化后期—龙山文化)的聚落进行了数据挖掘,提取了聚落遗址面积的分类规则,并根据这些分类规则和聚落的空间分布情况对四个文化时期的I级聚落进行对比分析,发现I级聚落中的一些特大面积的聚落正逐渐发展成为地区的中心聚落。这为研究郑洛地区城市的起源,乃至日后这一地区王都的形成提供了依据[39]。除了聚落考古方面,数据挖掘技术还被应用于对考古地层空间数据的分析。例如,利用虚拟钻孔扫描姜寨遗址地层剖面获得相关信息,从中提取各文化层及遗迹的厚度、顶界和底界深度等空间数据,用于定量分析考古地层相对早晚关系,建立地层数字高程模型[40]。再如,使用IDL语言开发空间数据挖掘工具分析成都金沙遗址I区“梅苑”祭祀区西北部的地层空间数据,提取了地层空间特征的统计信息和隐含规律,反演了金沙遗址的地层沉积过程[41]。

由此可见,数据挖掘在对田野考古资料的信息提取方面具有深厚的潜力,但也不得不承认我国目前在这方面的工作开展得还很不充分。究其原因,一方面是缺少考古学与计算机科学之间的跨学科人才,专业壁垒、技术门槛导致这种跨学科研究难以广泛开展。另一方面,更重要的原因可能是基础数据的缺乏。从已有的研究来看,主要集中在姜寨、金沙、郑洛这么少数几个遗址或地区,说明只有特定的掌握资料的考古学家与掌握技术的计算机科学家相互协作才能将此类研究付诸实施。这也从另一个侧面反映了目前田野考古资料的数字化与资源共享做得很不充分。只有随着田野考古信息化工作的进一步推进,才能吸引更多的掌握数据挖掘技术的学者参与到考古学研究中来,帮助考古学家充分提取蕴藏在考古资料中的各类隐含信息,将考古学研究推向一个更高的层次。

四、结语

田野考古是考古学研究的基础。田野考古信息化的意义不仅仅在于考古资料的数字化保存,还在于对田野考古工作流程的规范和标准化,还在于对考古资料的共享与传播,还在于对考古资料的深度信息提炼。我国田野考古的信息化工作自20世纪80年代起步以来,业已取得了显著的成绩,尽管目前还存在诸多问题,但前景广阔而远大。

田野考古的信息化是时代发展的必然,也是考古学发展的内在要求。我国的考古学人应当紧跟信息时代的步伐,把握契机,将我国的考古学研究推向更为广阔的天地。我们有理由相信,田野考古的信息化必将促使我国考古学的研究水平迈上一个新台阶。

(作者:潘碧华,复旦大学文物与博物馆学系 副教授)

注解:

[1] 国家文物局:《田野考古工作规程》,文物出版社,2009年,第9页。

[2] 同[1],第43页。

[3] [英]霍立治:《计算机与考古学》,《中国历史博物馆馆刊》,1995年第6期。

[4] 杨华民、鲍永刚、滕铭予:《中国地下文物基本情况数据库系统的设计与实现》,《情报学报》,1997年第8期;滕铭予:《中国地下文物基本情况数据库系统数据说明》,《文物季刊》,1998年第3期。

[5] 李岩:《田野考古资料的信息化处理与田野考古·2000》,《考古》,2000年第6期。

[6] 邹捷、耿国华、周明全:《在.Net平台下建立田野考古数字化平台》,《计算机技术与发展》,2006年第10期。

[7] 肖彬、谢志仁、闾国年、朱晓华:《GIS支持的考古信息管理系统——以长江三角洲地区为例》,《南京师大学报(自然科学版)》,1999年第9期;陈德超、刘树人:《GIS支持下的上海考古信息系统的研发》,《测绘与空间地理信息》,2004年第10期。

[8] 刘建国、王霞、张蕾:《洹河流域区域考古信息系统的建设与探索》,《考古》,2001年第9期

[9] 刘建国:《陕西周原七星河流域考古信息系统的建设与分析》,《考古》,2006年第3期。

[10] 张生根、王心源、田兵、管义国:《基于GIS的巢湖流域考古信息系统研究与建设》,《测绘与空间地理信息》,2007年第8期。

[11] 周金艳、杨瑞霞:《环嵩山地区史前聚落空间数据库设计》,《地理空间信息》,2011年第10期。

[12] 张海、方燕明、席玮、赖新川、赵亮、吴学明、逄博:《以WEB和3S技术为支持的南水北调禹州段考古区域系统调查》,《华夏考古》,2012年第12期。

[13] 张翼:《基于GIS的秦陵考古信息系统实现研究》,西安科技大学硕士论文,2012年;许彦朝:《基于webGIS的秦陵考古信息系统实现研究》,西安科技大学硕士论文,2014年。

[14] 史宝琳、刘晓溪:《后套木嘎遗址田野考古数据库的建设》,《边疆考古研究》第14辑,科学出版社,2013年;霍东峰、梁建军:《田野考古资料数据库的理论、方法与实践——以后套木嘎遗址为例》,《边疆考古研究》第17辑,科学出版社,2015年。

[15] 曹艳朋、朱树政、李胜利:《河南淮阳平粮台遗址考古发掘成果显著》,《中国文物报》,2016年1月15日第8版。

[16] 《湖北省考古工地数字化管理平台项目通过验收》,见国家文物局网站:http://www.sach.gov.cn/art/2016/2/14/art_723_128426.html。

[17] 李安波、毕硕本、裴安平、闾国年:《田野考古地理信息系统研究与建设》,《地理与地理信息科学》,2004年第1期。

[18] 张鹏程:《关于建立文物考古数据库的几个问题》,《考古与文物》,2008年第6期。

[19] 毕硕本、闾国年、耿焕同:《田野考古信息系统的设计方案与实施流程》,《测绘科学》,2009年第9期。

[20] 刘军、耿国华:《基于.NET的考古遗址空间信息系统的设计与实现》,《计算机工程与设计》,2009年第12期;刘军、耿国华:《面向考古发掘工程的多维数据平台》,《计算机应用与软件》,2011年第10期。

[21] 郗家贞、王笑冉、何芳、胡培玖:《基于webGIS田野考古信息系统的数据库设计》,《信息与电脑(理论版)》,2010年第4期。

[22] 刘建国:《国内考古学研究紧跟信息时代发展步伐》,《中国社会科学院院报》,2006年第11期;刘建国:《数字考古的理论与实践》,《南方文物》,2007年第2期;陈建立、张海、梁宏刚:《有关考古领域科技发展的几点思考》,《南方文物》,2010年第6期;张颖岚:《计算机网络技术与考古学的未来发展》,《华夏考古》,2003年第12期;孟祥华:《计算机网络技术在考古学中的应用》,《科技创新与应用》,2012年第12期。

[23] 冯恩学主编:《田野考古学》,吉林大学出版社,1993年,第3页。

[24] 庞小霞:《考古科研院所档案管理工作探索》,《中国文物科学研究》,2013年第3期。

[25] 蔡曙光:《数字文献信息的保存——未来图书馆事业发展的前提和条件》,《大学图书馆情报》,2002年第3期。

[26] Hedstrom M.,Digital Preservation:A Time Bomb for Digital Libraries,Computers & the Humanities,1997,31(3):189-202.

[27] 黄梯云主编:《管理信息系统(第四版)》,高等教育出版社,2009年,第9页。

[28] 中国文物信息咨询中心、国家文物局数据中心网站:http://www.cchicc.org.cn/art/2011/3/22/art_405_4693.html。

[29] 同[24]。

[30] 胡金华、穆朝娜、仇凤琴:《田野考古档案资料规范化管理的思考》,《中国文物科学研究》,2007年第9期。

[31] 李浪林:《英国考古的政策、管理和操作》,《华夏考古》,2002年第1期。

[32] 英国伦敦博物馆LAARC在线目录:http://archive.museumoflondon.org.uk/laarc/catalogue/。

[33] 美国斯坦福大学遗址发掘项目在线档案:http://catalhoyuk.stanford.edu/。

[34] 李科威:《计算机考古刍议》,《东南文化》,1988年第5期。

[35] 刘建国:《数字考古的理论和实践》,《南方文物》,2007年第1期。

[36] 王宁远:《5000年前的大型水利工程》,《中国文物报》,2016年3月11日第8版。

[37] 毕硕本、裴安平、陈济民、闾国年:《聚类算法在姜寨一期聚落考古中的应用》,《计算机工程》,2006年第4期。

[38] 毕硕本、闾国年、裴安平、孙懿青:《姜寨一期文化遗迹属性数据的关联规则挖掘研究》,《地理与地理信息科学》,2010年第1期。

[39] 毕硕本、闾国年、陈济民:《史前连续文化聚落的决策树分类挖掘研究——以郑州—洛阳地区为例》,《测绘科学》,2008年第2期。

[40] 杨林、闾国年、毕硕本:《基于GIS数据库的田野考古地层剖面空间数据挖掘——以陕西临潼姜寨遗址为例》,《地理与地理信息科学》,2005年第2期。

[41] 阚瑷珂、杨仁怀、朱利东、王绪本、王成善:《基于IDL的考古地层空间数据挖掘研究》,《计算机工程与应用》,2007年第4期。

来源:复旦大学博物馆,复旦大学文物与博物馆学系:《文化遗产研究集刊8》,复旦大学出版社,2017年。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0003

- 0004