湖南人真的能吃辣吗?墓中挖出最古湘菜谱,证明湖南菜早年并不辣

最早的湘菜谱被考古发现

本文作者 倪方六

中国饮食文化源远流长,有八个地方菜最有名:江苏菜、浙江菜、安徽菜、山东菜、四川菜、广东菜、福建菜和湖南菜,此即所谓“八大菜系”。

其中的湖南菜又称湘菜,因为是共和国开国领袖的家乡菜,1949年后广受欢迎,至今湘菜仍有很多外省铁杆粉丝。

湘菜细分有“湘江菜”、“湘西菜”、“洞庭菜”三大地方风味,对外都说是湖南菜。

湘菜中最拿手的“剁椒鱼头”

湘菜中最拿手的“剁椒鱼头”

湘菜与川菜一样,对我这位江苏人来说,都是“能辣死人”的菜,湘菜中的第一菜“剁椒鱼头”,我就特馋,但一般不吃,准确地说是不敢菜。

有一次我在湖南卫视做节目,录完后美女编导带我去吃饭,问能不能吃辣,我想入乡随俗,还是尝尝吧,但不要太辣,“微辣吧”。

菜上来了,我尝了一口就不敢再吃。上错菜了?这是微辣?辣死人了。

美女编导说真是微辣,如果点菜时不说“微辣”的话,端上来的菜外地人真的不敢下箸。

无酒不成席,无辣不湘菜。

但是最新考古发现,历史上的湘菜真的“一点都不辣”!

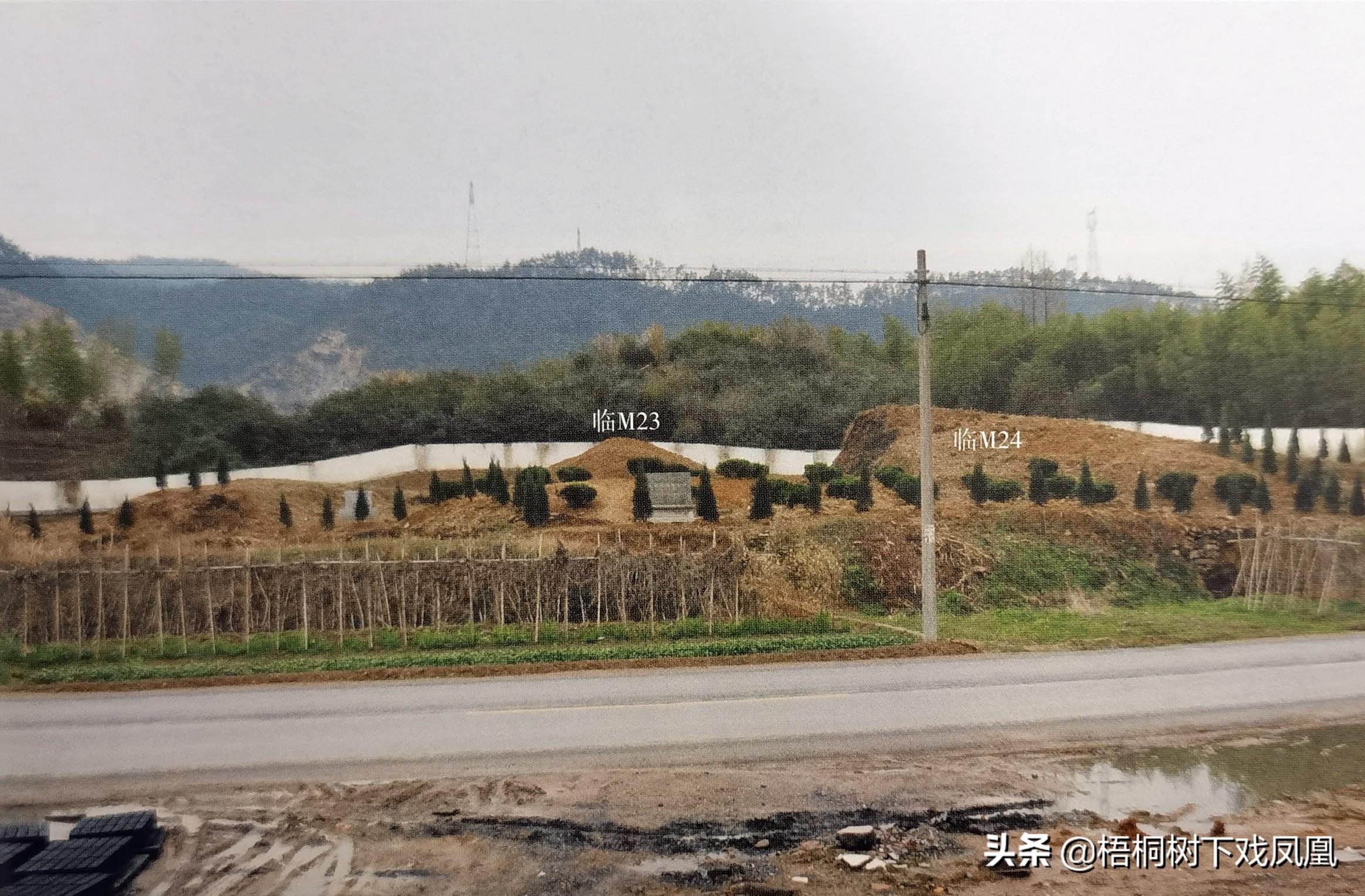

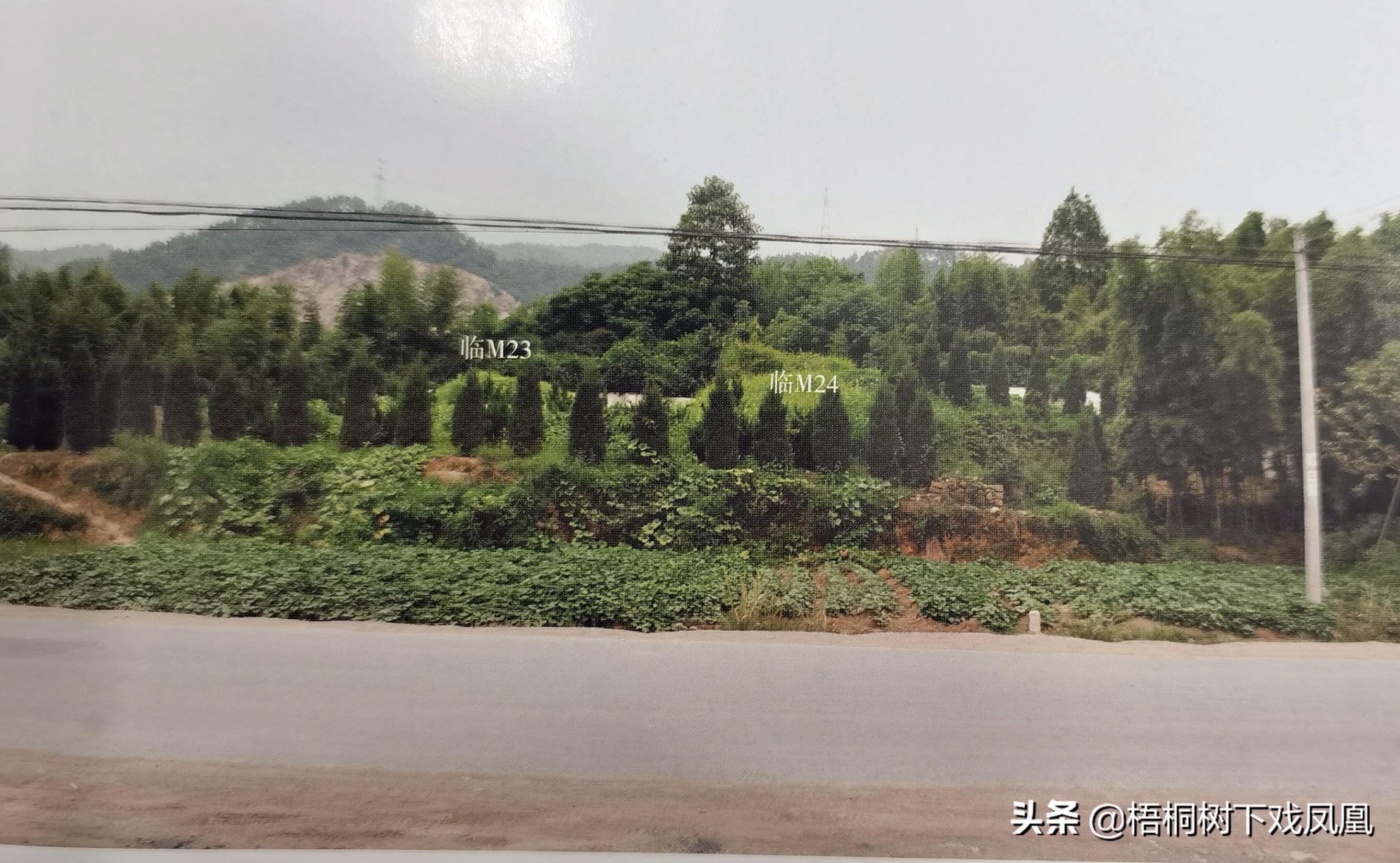

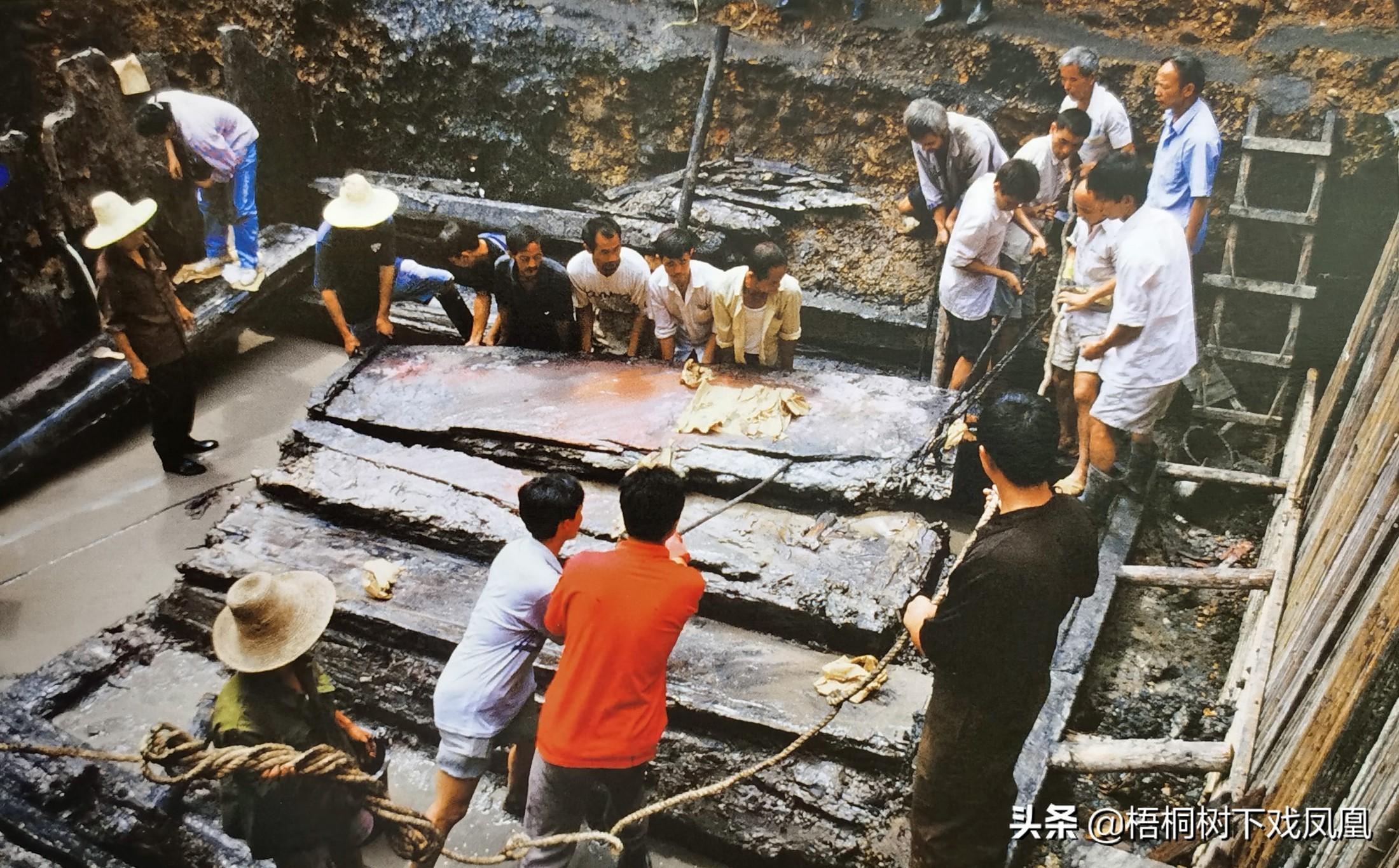

沅陵侯墓发掘现场

沅陵侯墓发掘现场

1995年,湖南沅陵发现了一座贵族大墓(详见《继马王堆汉墓后,湖南再发现从未被盗过大墓,出土1500件珍稀文物》一文)。墓主是第一代沅陵侯吴阳,墓中出土了大量的随葬器物。

其中最为罕见是竹简,专家释读后笑了,太珍贵了!

出土漆器残片,非常精美

出土漆器残片,非常精美

竹简都是从吴阳棺材的头厢和北边厢中出土的,计1346枚(段),其中有字简为1290枚,有3万多字文字。

竹简内容清晰可辨,字体秀美。

当初随葬的竹简,应该远不止这些。

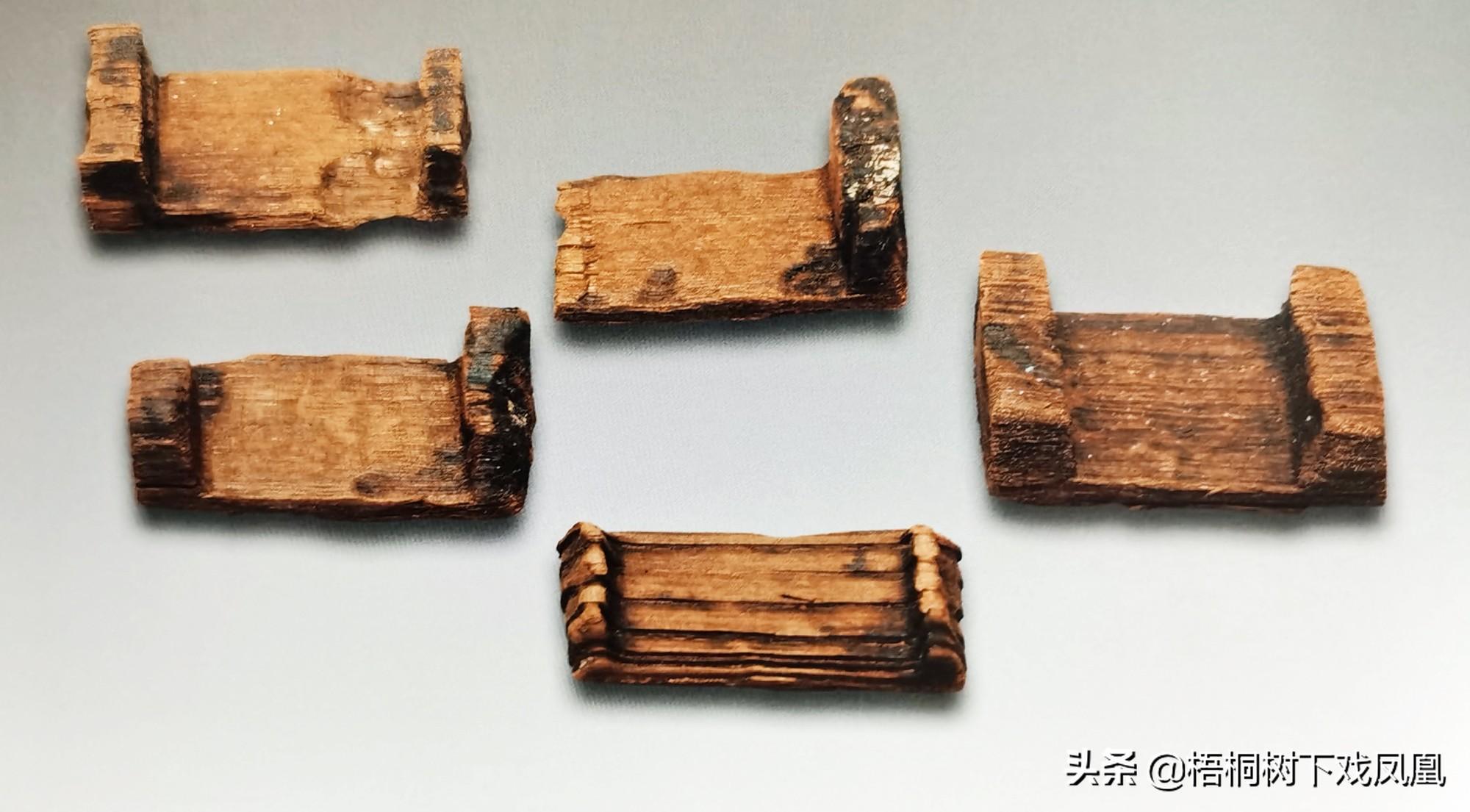

木封泥匣

木封泥匣

木封泥匣

木封泥匣

在边厢中发现了许多木封泥匣,推测是竹简腐朽后留下的。这座大墓的墓室封填比较马虎,如果能认真一点,如果棺椁没有坍塌,这些竹简和更多随葬品,都应该能够保留下来。

竹简内容罕见,大都是第一次见到的。比如,计簿中有中国最早的侯国人口统计资料,首次考古发现,非常罕见,是研究古代侯级封国及其与朝廷关系的重要资料。

南厢第一层随葬器

南厢第一层随葬器

依内容,这批竹简可分为“黄薄”、“日书”、“美食方”三类,后来正式定名为“计簿”、“阎昭”、“食方”。

食方,就是现在大家说的“菜谱”。

食方与阎昭主要出土于边厢,大多已残。

椁室边厢

椁室边厢

出土时非常散乱,出土位置靠近内椁立板处,压在倾塌的椁盖板下面,其中美食方300余枚段。

据此推算,食方的整简数当在300枚以上,而保存下来的文字只有原简的三分之一,仅约2000字。

食方分为植物性饭食,即素食类;和动物性菜肴,即荤菜类。

写明不同食材的烹饪方法和操作过程。

“素食”方计7条,有“中黄饭”、“下架饭”等,食材有葵、茈[zǐ]、糯米、黍等。

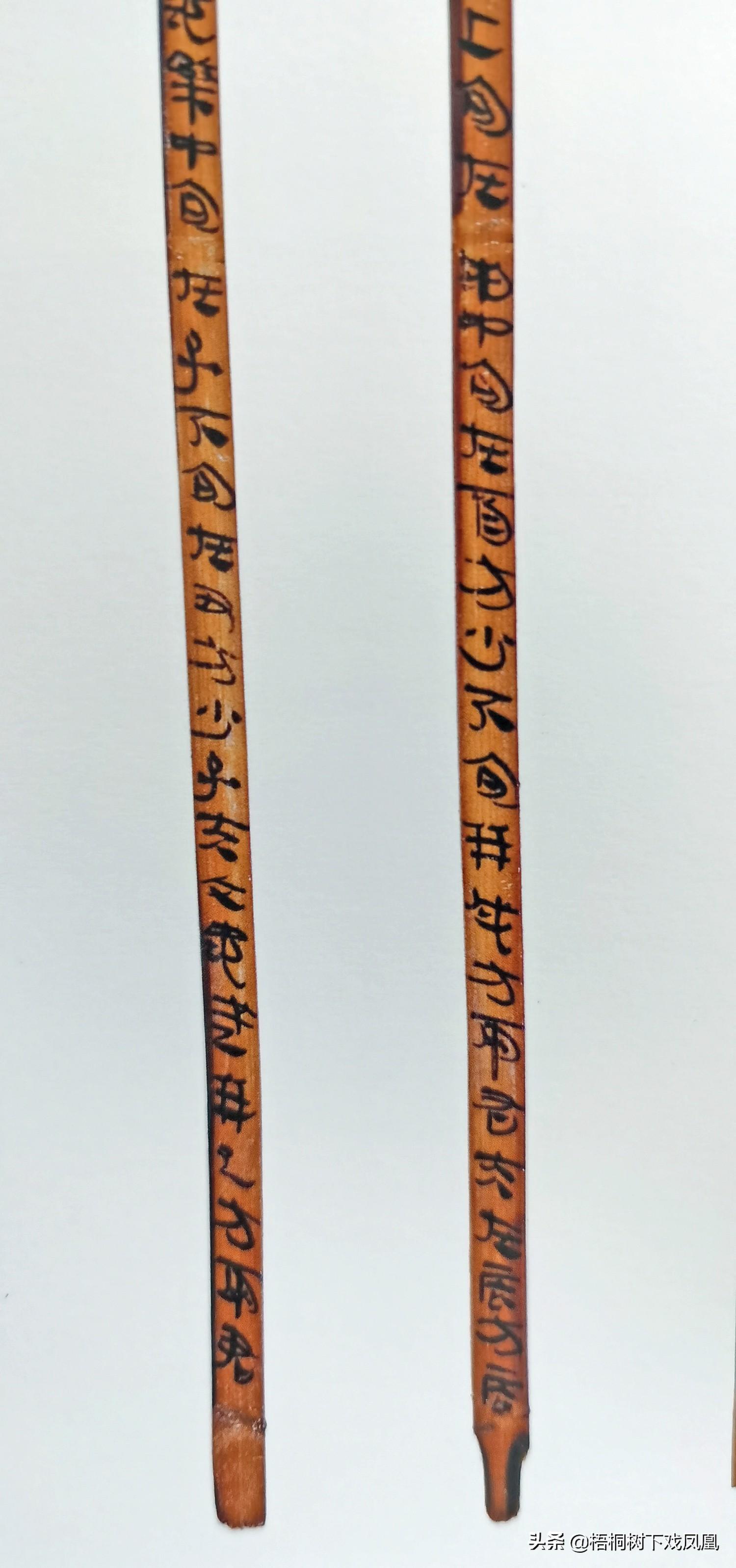

竹简

竹简

中黄饭是这么做的:“中黄米少半斗,炊之方皆如X(楼左“木”换成“米”)黄饭。”

“荤菜”方多达148条,如“豚胾方”、“鸡胾方”等。

胾念zì,指切成大块肉,这是古人烹饪时处理食材的一种方式,《诗经·鲁颂》中的《閟宫》诗称,“毛炰胾羹,笾豆大房”,说的就是这种烹饪方式。

从食方所记来看,时人对做荤菜特讲究,程序很多。

根据动物的不同特点,加工方法也不一样,不同部位的肉和内脏得分开来加工。

竹简(计簿)

竹简(计簿)

荤菜的材料来源很丰富,有马、牛、羊、鹿、豕(猪)、犬(狗)、鱼、鹊、鸡、雁、鹦等。对动物的下水、足爪一类也不会丢弃,甚至连现代人不吃的鱼肠都会充分利用,做成美味。

简文中出现了“牛肩掌”、“牛北(背)”、“心”、“肺”、“膏”、“鹿胃”、“鱼肠”等字样,就是这一情况 的反映。

阮陵虎溪山一号汉墓发掘现场

阮陵虎溪山一号汉墓发掘现场

烹饪时用到的调味品有盐、酒、美酒(羔酒)、白酒、肉酱汁、寂酱汁、姜、木兰、茱英、醯[xī]酸(醋)等。

但没有现代湘菜必不可少的辣椒和胡椒,甚至连花椒也不用,这说明早年的湘菜与现在的江苏淮扬菜差不多,较为清淡,并不会“辣死人”。

现代家庭常用调料

现代家庭常用调料

对比发现,沅陵侯墓中出土的食方,其菜肴名称和食材,在长沙马王堆一号汉墓遣策和随葬品上也有记载。

看来,早期的湖南人也不能吃辣的,口味并不重,“不辣”应该是早期湘菜的特点。

沅陵侯墓出土的食方,是目前发现最早的“湘菜食谱”,对研究湘菜文化意义重大。

食方在证明湘菜源远流长的同时,也说明湖南人很早就是“吃货”,至少沅陵侯吴阳是这样,如果他对美食没兴趣,也不会将菜谱随葬墓中。

最后一个话题:湘菜从什么时候开始变辣的?

现代湘菜

现代湘菜

这个过程很漫长,但我认为,其经历了两次“辣变”,一次比一次辣!

中国饮食“重口味”,这是西方人公认的,所谓“五味杂陈”就是这个意思。

辣味是通过含有挥发性成分的辛香调味品对人之口、鼻、舌刺激而实现的,可极大地诱发食欲。

辣椒

辣椒

早期的调料主要有椒、桂、姜、葱、蓼、芥等,这些都是中国原产的本土调味品。其中,花椒和生姜最有特色,古人很喜欢,用得也多,至今如此。东汉人张衡《七辨》即称,做肉类食物时,“芳以姜椒,拂以桂兰”。

湘菜的两次“辣变”,都是进口调料入华后发生的。

香菜

香菜

饮食文物中有一个词汇叫“辛辣”,这个两个字都是“辣”之意思,都是刺激性味道,但两字还是有区别的,刺激之程度有别,“辣”的刺激比“辛”更厉害。

这两个字分开来,就是湘菜“辣变”的具体过程:由“辛味”过渡到“辣味”。

生姜

生姜

第一次辣变从“辛味”开始,时间在西汉,标志是胡椒的进口。

西汉武帝刘彻主政后,曾派张骞出使西域,开辟丝绸之路,带回了大蒜、芫荽(香菜)等,这些以辛味见长的外来调味品,和随后进来的“胡椒”,让中国人品尝到了外来风味——胡味。

花椒

花椒

青胡椒

青胡椒

胡椒

胡椒

所以“胡味”虽好,但在隋唐以前,普通人家的厨房里似乎并配不起这种高档调味品。

第二次辣变从“辣味”开始,时间在明朝,标志是辣椒的引种,这也是湘菜质的变化!

辣椒原产美洲,在被西班牙香料商发现后移种欧亚,明朝后期辣椒被当作观赏花卉引种中国。

哪想,中国人——具体说是江浙人,竟然从这种观赏性植物所结的或青或红果实中,发现了美味——辣味。

辣椒盆景

辣椒盆景

辣椒很快成了风靡全国的食用植物,但最早发现辣椒可食用的江浙人,并没有让辣味改变他们传统的清淡精细特点,反而让湖南人找到了辣椒在舌尖上的感觉,引发了饮食革命。

他们的烹饪大师,大胆使用辣椒来改变传统菜肴的味道,广受需要出汗、驱湿的湖南人欢迎。

从此,湖南人都恋上了辣椒。

事实上,不只湘菜如此,川菜等所有辣系菜,几乎都经历了这两个“辣变”过程。

东汉画像石,厨房场景

东汉画像石,厨房场景

东汉画像石,杀鱼场景

东汉画像石,杀鱼场景

- 0000

- 0001

- 0000

- 0001

- 0000