郭静云、郭立新: 从石家河玉质礼器看殷商玉器渊源

摘要

殷商玉器文化已非常发达,为了解其源流脉络,本文将其与石家河文化玉器进行对比观察,发现二者在玉器制造技术、纹饰与造型等方面均极为相似,如都用青铜工具加工,采用阳起减地或弯曲线条阴刻技法,都习见饕餮神目与夔纹、扉棱,造型常见龙、凤、虎、蚕或蝉、立鹰等;这些相似性说明二者系同出于一源,石家河文化应是殷商玉质礼器文化最重要和直接的源头。在此基础上,进一步着重于讨论原来被称为“柄形器”的玉器,实际上宜改称为“祖形器”,即后世所谓祖先牌位;这一文化传统亦肇始于石家河文化晚期,经商文明发展成为关键礼器,而后传至后世并续用至今。前述观察为理解夏商文化源头及时空关系提供了例证。

【关键词】石家河 殷商 玉器 祖形器

在对中国玉器时代(3500-2000BC)的研究中,经常将石家河玉器归入到包括山东、山西、河南、陕西、湖北和湖南广大地区的龙山玉器项下进入讨论。这样做虽然有助于指明这一类玉器在空间上广泛分布,[1]但并不能帮助我们了解此一类玉器的来源。近年的发现表明,石家河才是此类玉器的真正源头;[2]相关研究也表明,石家河文化玉器的影响力非常大,其所隐含的精神与信仰要点,既保留于本土商文化之中,同时又往北、向西、向东传播。[3]譬如,西北掠夺族群遗址如陕西石峁中亦发现很多石家河文化玉器;[4]而在长江上游的文化之中,石家河文化玉器器型持续存在了很长时间,后来发展成为三星堆文化的标志物。[5]此外,亦有许多学者认为在山东日照所出土龙山时期玉圭的图案,也与石家河文化玉器密切相关并可能是后者的源头[6]。但是,从碳十四测年来看,该遗址时代晚于石家河文化,因此山东龙山所见器物可能是直接继承石家河文化的盘龙城文化的礼器,其源头诚如朱乃诚先生所言,来自石家河文化晚期。[7]

同样,殷商也有许多源自石家河文化的玉器,其中大部分也先经过盘龙城文化的传承,而再见于殷周文化之中;其中,人面像、立鹰、祖形器、璋、戈等许多殷周时期遗址出土的精致玉器,其造型和刻纹之母题和艺术,皆明显可见到源自石家河、盘龙城的痕迹。本文首先从制玉技术、饕餮神目夔纹与扉棱以及器型等方面指出这一关联,然后通过对祖形器的考证这一具体的例子,复原从石家河玉器到殷商玉器的演变过程。本研究将为理解夏商文化源头及其时空关系提供线索和参考。

一、殷商玉器传承自后石家河文化的因素

1.技术的传承

石家河玉器制造技术远高于红山、凌家滩、良渚等其他玉器文化,器型很小、刻得很细,普遍采用阳起减地技法以及弯曲线条细阴刻技法,红山、凌家滩文化玉器所用的技术不可能达到这种效果。牟永抗先生认为当时人只能使用金属砣才能制造这种效果[8],细线条刻纹也不可能用绳砂磨出来,需要用金属钻;并且,这不可能是硬度不足的红铜器,而至少是与邓家湾发现的性质相同的青铜或比其更加成熟的合金材料。罗家柏岭玉器制作坊应该已采用小型的青铜工具[9],该地点曾经发现过五块铜片,可能是玉器作坊的工具残件。[10]这种玉器加工技术被后来的早商文明所继承,日后又被殷商传承。

2.饕餮神目夔纹与扉棱

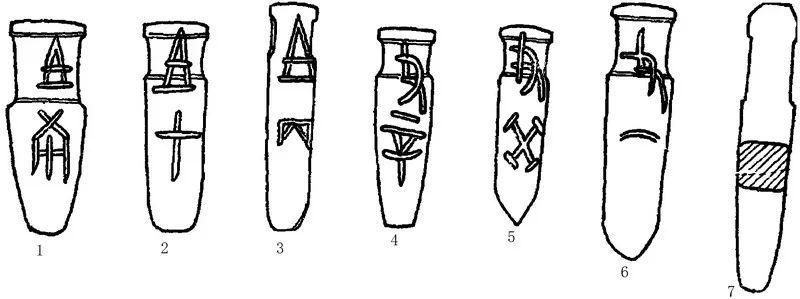

图一 石家河至殷商时期玉器上的神目图案

石家河玉器造型有一些关键特征,后来普遍成为商文明玉器和青铜器造型的特点,如饕餮眼形强调眼瞳,外眼角上扬,内角弯一小钩。这种眼形最早见于石家河玉器上(图一:1-7),不仅影响后来之商文明中的饕餮神目造型(图一:10-12,图三:2,图四:6,图六:3),也影响到三星堆面像的神目形状[11]。

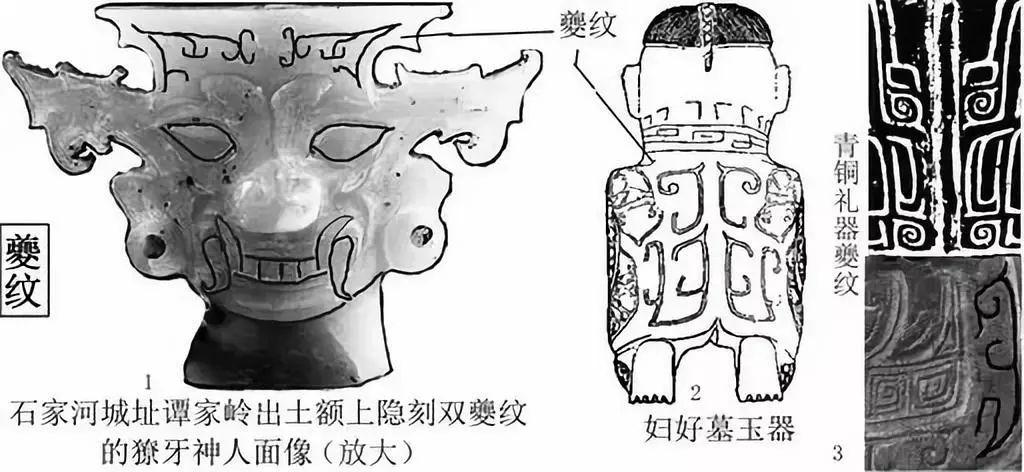

商文明礼器中,最关键的纹饰是夔纹[12],夔纹亦最早见于石家河玉器上。如最近在石家河城内谭家岭瓮棺出土的獠牙神人面像上,冠下用细线对称阴刻二组钩曲夔纹(图二:1);此类钩曲夔纹亦见于殷墟妇好墓所出玉器(图二:2,图三:2,图四:4-5),殷商青铜器上亦常见(图二:3)。

图二 石家河与殷商妇好墓出土礼器上的夔纹

图三 石家河与殷商妇好墓出土玉器上的扉棱

商文明玉质和青铜礼器上常见的扉棱(图三:2,图四:4-5),最早可见于湖南澧县孙家岗遗址出土的石家河文化玉器上(图三:1,图四:3)。此外,后世所出玉器中,亦有不少被认为是石家河时代的遗物(图一:8-9)。

3.器型的传承

图四 石家河与殷商妇好墓出土玉龙造型的比较

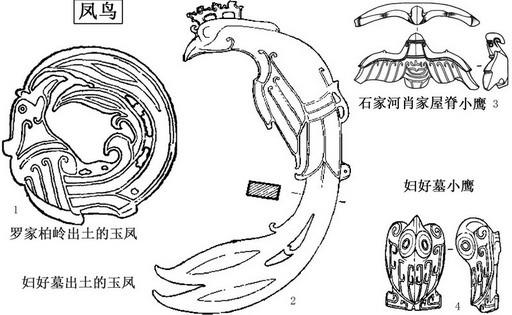

图五 石家河与妇好墓出土玉凤造型的比较

殷商玉器中玦形龙和凤等鸟类造型、老虎、蚕或蝉、立鹰等器型亦源自石家河文化。石家河文化的玦形龙(图四:1-2)虽然不见有夔纹装饰,但都呈首尾相衔状,尾刺对着张开的嘴口,造型与殷周玦形龙神似(图四:4-6)。罗家柏岭出土的石家河文化玉凤(图五:1),因其造型及风格与中原地区周代玉器相似,曾一度被误认为是西周的作品[13]。这种误认也反过来说明二者同出一源,石家河玉器才是后世殷周玉器的直接源头,殷墟妇好墓所出玉凤很可能就是石家河文化的遗物(图五:2)。

图六 石家河与妇好墓出土玉虎造型的比较

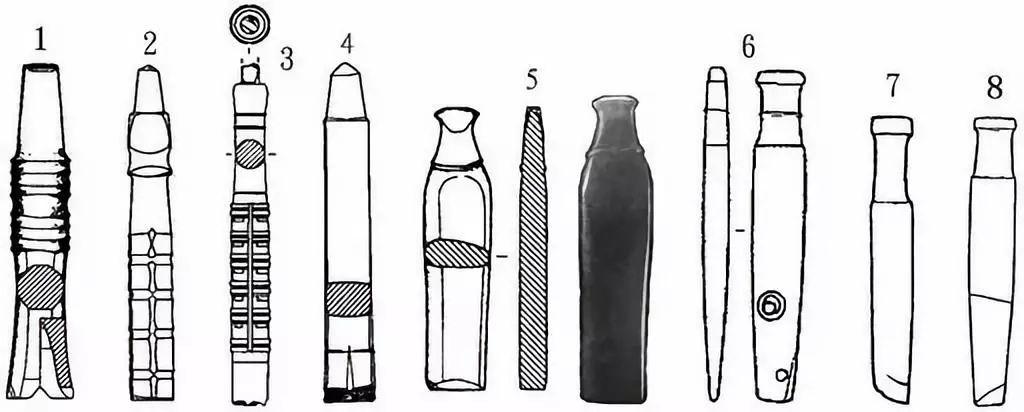

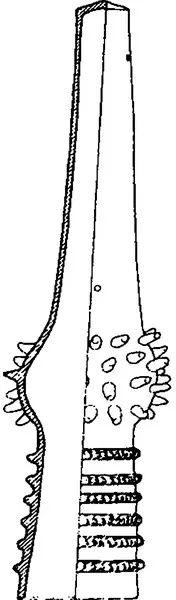

玉虎是石家河文化玉器中的代表性器物,常见有玉虎头(图一:1-4)或全身造型(图六:1),后者与殷墟妇好墓中所出玉虎造型非常相似(图六:2-4)。玉蝉(一般以“蝉”相称,但实际上应为“蚕”)亦多见于石家河文化(图七:1-3),此后在殷周玉器中常见,造型也非常相似(图七:4)。玉立鹰则始见于石家河文化(图八:1-2),在盘龙城文化大放光彩(图八:3-8),其后续见于殷周(图八:9-10);其造型均极相似,柄形,上雕鹰首钩喙,下出尖圆形榫头;盘龙城玉立鹰背上还常见线刻的神祖面(图八:4-5,7-8)[14]。玉立鹰与原本称为被称为“柄型器”者,意义上具有相关性,下文拟着重分析之 。

图七 石家河与妇好墓出土玉蚕或蝉造型的比较

图八 石家河至殷商太鹰造型图

二、祖形器传承的线索

以往所谓“柄形器”,实际上是石家河人、盘龙城人所用的祖先牌位(图九),这种代表长江中游文化精神信仰的器形亦见于其后的殷商文化。为具体说明这一文化传承与发展脉络,下面拟以祖形器为例,探讨其从石家河到盘龙城的变迁过程,并说明其这种变化所隐含的社会文化意义。

图九 1—5.石家河文化祖形器(肖家屋脊出土);6—8.盘龙城李家嘴出土

安阳后岗殷商贵族3号墓出土了几件特殊的玉器,一般称为“柄形器”,在其上皆留下了朱书,写着“祖庚”、“祖甲”、“祖丙”、“父辛”、“父癸”等祖先庙名[15]。诚如刘钊先生所言,该朱书极有可能是了解柄形器用途之线索,而其意义是作为祖先的“石主”,也就是宗庙里的牌位。由此出发,刘钊先生更进一步假设:所谓“柄形器”的形状,符合甲骨文所见字形,便是表达被祭祀的祖先牌位形象(图十)[16]。该字在甲骨文中写成“”,既可释为“主”的古字,亦可释为“示”或“且”(祖)的异体字。其实,这些所谓的“柄形器”,最早见于石家河文化玉器中(图九:1-5),后来在盘龙城(图九:6-8)、二里头、二里岗等处经常作为随葬品出现,洹北城、殷墟和两周时代的墓也通见。

学界对所谓“玉柄形器”的看法众多:视为没有特殊意义的装饰品[17];圭类瑞器[18];牙璋的亚种[19];表达身分的玉笏[20]或玉节[21];酒祭用的瓒柄[22];祖先牌位[23]等。由于朱书痕迹难以保存,所以这一难得的朱书礼器表明,源自石家河文化的“柄形器”,其实就是“玉祖”或“玉主”牌位,上面写着祖先的庙名,即祖先日名。

图十 安阳后岗出土的玉祖器

图十一 石家河文化陶祖

图十二 盘龙城文化陶祖

石家河文化中,玉祖的形状一般为长条形,靠近一端两侧略内凹,做成所谓“柄”状,器上有多种细致的刻纹。后来慢慢形成了一种无刻纹的典型器,上头镶有一块圆形的绿松石(绿松石可能会因年久而剥落,故部分玉祖上常有圆形的缺块,图九:6),盘龙城、二里头、二里岗和殷墓中的玉祖,均继承了此一特点。鄂东南阳新县大路铺遗址出土过形状相同的盘龙城文化陶祖(图十二)[24];石家河祭坛也发现小型陶祖,不过其形状还没有典型化(图十一)。

石家河时代(2800BC-1800BC)小型玉祖,其实就是屈家岭文化(3500BC-2600BC)中大型陶祖小型化的变体。所谓屈家岭文化“陶祖”,即是屈家岭祭祀区出土之套筒形偶像(图十三)。正是因为这类器物符合甲骨文“且”(祖)字形,而被学界称为“陶祖”[25],其意义可能指涉祖先崇拜和生殖器崇拜。郭沫若先生将“且”(祖)字的象形意义释为生殖器,其说可从[26];而且,“”、“”、“”、“”、“”等作为“且”(祖)的字形,早就出现在大溪文化(4300BC-3300BC)和屈家岭文化的文字之中。据此推论,大溪、屈家岭的“”字是甲骨文中“且”(祖)字的来源,并且该字与屈家岭文化的陶祖或许有直接关系,都是表达对祖先的“生殖”崇拜,而小型的玉祖当也是属于同一脉络的礼器,恰好在屈家岭文化大型陶祖与殷商文字中的牌位之间,补充了中间的衔接环节。

就历史发展、社会及文化的演变来说,屈家岭时代“祖”的概念并不是小家族的祖先,而是社会共同体公共性的始祖;到了石家河时代,社会发展和共同体内部的竞争导致其进一步分解成较小宗族群体。[27]就是因为如此,石家河时代的人们,已不制作巨大的陶祖,而开始出现小型陶祖和玉祖,改以体积较小的“玉主”牌位取代巨大陶祖偶像(图十三)。这一现象并不是同一种器物外形上的发展,而是社会观念内在演化的反映:屈家岭时代的大型偶像所表达的是,以城为聚落群中心的人们(这是那个时代最大也最为关键的社会结群单位)自我认同为是由一个共同始祖的后裔所组成的共同体;但是循着人口扩展、区域之间来往增加、整个社会财富增加并分化,以往那种从聚落到古国作为共同体的观念弱化,共同体内部社会分支、家族的观念逐步升起。因此,共同拜祖的活动逐步消退,石家河早期的祭坛上不再出现大型陶祖偶像,而开始普遍出现孔雀石及陶缸,揭示出共同祭祀已另有新意,即不再在公共祭祀活动中强调共同的祖先,而是强调冶炼的神秘转化的[28]。

图十三 屈家岭文化陶祖偶像

图十四 石家河类型带獠牙玉祖

至于对祖先的崇拜,则从全社会共同的活动逐步变成为家族的活动,从共同的祭坛下到墓里,从大型器物变成小型,并将之放在墓里面,以祈求其在信仰上象征“生殖”或“新生”的意义。盘龙城文化玉祖大部分磨光不带刻文,或许是因为在上面开始写祖先名号,而石家河文化玉祖有多种,大部分带刻纹。其中芝加哥艺术所收藏的石家河玉祖的刻纹为獠牙,已将玉祖、獠牙神面以及对老虎的崇拜结合到一套信仰的脉络里(图十四)。带獠牙的玉祖,除了表达宗族的祖先牌位,还带有社会共同崇拜对象或大酋领国王的始祖形象,所以可能属于等级极高贵族的礼器,甚至或许可以考虑王级的身份。二里头城址出土了几件典型的盘龙城文化玉祖,此外另出土了一件带石家河文化神面纹和虎头纹的玉祖,应该也是石家河晚期王族的玉祖,流传到北方的遗址中(图十五:1)。

但是,这种带獠牙的祖形器不多(可能就是因为属于王族的器物),在整体较富裕的石家河时期社会中,各种玉祖形器相当多;还有陶祖,应该属于较贫穷家族所用的礼器(图十二)。同时在石家河文化早中期,有很多小形陶祖出现在祭坛上,其中包括母神抱祖的小陶塑,这应该是古国的家族一起祈祷生殖的遗迹(图十一),但这已经不是崇拜伟大的共同始祖的活动,而是组成国家的各个宗族祈求生生不息(包括土地、家畜和子孙的生殖),也通过个体宗族的生命力量来保持国家的生命力量。年年在祭坛或庙里的共同祈祷中用同样的陶质小祖,而宝贵的玉祖用于家族墓中。

尤仁德先生曾经提出,所谓“柄形器”,就其形状和墓中出土部位而言,应该是商人纪念祖灵用的玉制灵牌,即《说文解字》中所说的“祏,宗庙主也”。叶舒宪先生亦补充,祖灵牌位“始于先夏时代(石家河文化)的玉柄形器礼制,经过整个商代的因袭和传承,到西周时期仍然基本不变地流行于墓葬方式中,看不出有丝毫衰微的迹象。”[29]此说可信,石家河时期所出现的这种小型祖形器,在历史上经过多次变化后,仍继续传承很久,此即中国文化传统中几千年来一直使用的祖先牌位。它们早期被安放在墓里,始祖的象征有助于死者回归到始祖;至后期,被安放于宗庙祠堂,成为宗庙礼器。也就是说,祖先牌位的传统源自石家河文化晚期,已有四千多年的历史渊源可考。

图十五 殷周玉祖形器

另一方面,学者们所提出的“璋瓒”假设亦有明显的证据,如殷墟出土属小臣族的/祖上有铭文,直接将其称为“瓒”,西周青铜器铭文中亦常见王赐璋瓒的纪录[30]。但是,仔细观察小臣的玉祖,则不难发现其与典型盘龙城文化器型有一处不同:在其下面好像有另外加工的痕迹,以特别把下端做细,此举或许就是为了使它能象李学勤先生所说的那样用作瓒柄[31]。所谓“柄形器”,其原本的形状并不符合用作祼玉,“瓒”是殷周以来把夏商玉祖另外改用而赋予新意的礼器。

殷周时期的墓里玉祖颇为常见,大体存在以下四种情况。第一,有数件石家河类型玉祖见于殷墟王级贵族的墓里,它们应该不是殷商时期制造的,而是前期石家河文化流传下来的遗物(图十五:2、3);石家河玉祖还向南流入吴城文化,在江西新干祭祀坑中也有发现(图十五:5)。第二,属于典型的盘龙城文化玉祖,其所代表的是玉祖牌位传统的继承和发展,南北都可见,或许在磨光的玉上原来也曾写有祖先庙号,只是因后来字迹磨灭,今已不可见。第三,在典型的盘龙城文化玉祖上另加刻纹(图十五:4、6-8),其所反映的应该是新族群不满意玉祖过于简单的形状,希望增加玉器的美丽。第四,保留与玉祖相似的形状,但其他方面更改得比较多,而创造出新作用的礼器(图十五:9、10)。[32]

不过殷周以来多样化的造型并不否定玉祖的原型和最初的作用,典型的磨光的玉祖在殷周时期仍一直被继续用于丧葬礼仪中。所以,祖先牌位的传统源自石家河文化,在盘龙城早商文化,其典型的形状即已确定。

笔者在幕阜山汨罗江地区考察发现,本地旗杆石形状很特殊。旗杆石是古代经科举应试考中功名的在祠堂前所竖,以此彰显身份,光宗耀祖,昭示世人,激励后辈。幕阜山地区旗杆石的形状是典型的盘龙城商文化的祖形器。商文明与幕阜山地区关系很深,商青铜大文明因幕阜山的矿而兴盛。本地区直至明清时代在祠堂前竖立功名碑,而仍然用商祖形器的形状,虽然具体过程和缘由已无法考证,但这显然可视为古声传响到今的例子(图十六)。

图十六 平江县哲寮村旗杆石

三、总结

总而言之,商文明很多玉器形状、纹饰与制造技术源自石家河文化;妇好墓就出土很多溯源于石家河文化的玉器。若将殷商玉器和石家河文化玉器相比较,二者在玉器制造技术、纹饰与造型等方面均极为相似,如都用青铜工具加工,采用阳起减地或弯曲线条阴刻技法,都习见饕餮神目与夔纹、扉棱,造型常见龙、凤、虎、蚕或蝉、立鹰等;这些相似性说明二者系同出于一源。由于石家河文化远比殷商时代早,所以石家河文化应是殷商玉质礼器文化最重要和直接的源头。而玉柄形的例子,则更具体而清楚地说明了这一传承脉络。所谓玉柄形器,宜改称为“祖形器”。这一类器物始见于石家河文化,其时可能只有最高的贵族才用,上面带有很多刻纹,其中部分涉及到始祖的崇拜,这是迄今所知最早的祖先牌位。到了盘龙城时代,使用祖形器的礼仪普遍化,成为很多贵族家族祖先崇拜用具,而且很可能在牌位上书写祖先的庙名。为祖先立牌位的传统,其源头即在于此。这一礼器传统一直延续到殷商并继续用,所以我们在殷墟妇墓中仍然发现大量祖形器。这些观察表明石家河文化对于了解夏商文化渊源具有非常重要的意义,有助于我们从更宽广的视野中理解夏商文化源头及其时空关系。

[1]Jessica Rawson, Chiese Jade: FromtheNeolithic to the Qing, Chicago:Art Media Resourses.2002;p35-39; ElizabethChilds-Johnson, “The Art of Working Jade and theRise ofCivilization in China.” In The Jade Age& Early Chinese Jades inAmerican Museums, Beijing:Science Press,p. 291-393.

[2]荆州博物馆编著:《石家河文化玉器》,北京:文物出版社2008年;海冰,《石家河遗址出土240余件史前玉器改写对中国玉文化的认识》,《湖北日报》,2015年12月20日。

[3]郭静云著:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,上海:上海古籍出版社2016年,页219-220.

[4]郭静云:《夏商周:从神话到史实》,上海:上海古籍出版2013年,页134-142.

[5]裘士京、陈震:《三星堆青铜头像和石家河玉面人像──从三星堆青铜头像看三星堆文化的来源》,《成都大学学报》2011年第1期,页41-43;郭静云著:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,上海:上海古籍出版社2016年,页528-529。

[6]荆州博物馆编著:《石家河文化玉器》,北京:文物出版社,2008年,页19;王劲:《石家河文化玉器与江汉文明》,何介钧主编:《长江中游史前文化曁第二届亚洲文明学术讨论会论文集》,长沙:岳麓书社,1996年;邓淑苹:《也谈华西系统的玉器(六)──饰有弦纹的玉器》,《故宫文物月刊》第十一卷第十期,1994年,页82-91;林巳奈夫(日)著、杨美莉译:《中国古玉研究》,台北:艺术图书公司1997年,页232-243。

[7]朱乃诚:《关于夏时期玉圭的若干问题》,《玉魂国魄:中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集》,浙江古籍出版社2014年11月,页133-134。

[8]王劲:《石家河新石器时代聚落群的发现、发掘与研究》,《纪念石家河遗址考古60年学术研讨会会议论文集》2015年12月,页11、12。

[9]湖北省文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所:《湖北石家河罗家柏岭新石器时代遗址》,《考古学报》1994年,第2期,页228。

[10]邱诗萤:《石家河文化的冶炼遗迹研究》,《2015台湾考古工作会报论文集》,台东:史前博物馆,2016年5月。

[11]邱诗萤:《石家河文化神目研究》,《纪念石家河遗址考古60年学术研讨会会议论文集》2015年12月,页197-218。

[12]郭静云著:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,上海:上海古籍,2016年。

[13]石龙过江水库文物工作队,张云鹏:《湖北京山、天门考古发掘简报》,《考古通讯》1956年3期,页19;马秀银:《中国历史博物馆珍藏石家河玉器小记》,《中国历史文物》2002年第4期,页80。

[14]邓淑苹:《新石器时代神祖面纹研究》,杨晶、蒋卫东执行主编:《玉魂国魄—中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(五)》,杭州:浙江古籍出版社2012年,页257—258。

[15]中国社会科学院考古研究所安阳队、徐广德:《1991年安阳后冈殷墓的发掘》,《考古》1993年第10期,页898—899,图三六:14—21。

[16]刘钊:《安阳后岗殷墓所出“柄形饰”用途考》,《考古》1995年第7期,页623-625+605。

[17]张长寿:《西周的玉柄形器———1983~86年沣西发掘资料之九》,《考古》1994 年第6 期,页551-555。

[18]张剑:《商周柄形玉器(玉圭)考》,《三代文明研究(一)》,北京:科学出版社1999年,页399-411;石荣传:《再议考古出土的玉柄形器》,《四川文物》2010 年第3期,页22-30。

[19]李喜娥:《玉柄形器与玉璋关系研究》,《四川文物》2015年第1期,页41-45。

[20]谢尧亭:《<士丧礼>、<既夕礼>的考古学举例》,《山西省考古学会论文集(四)》,太原:山西人民出版社2006 年,页131。

[21]魏继印:《玉柄形器功能新识》,《考古与文物》2013 年第1期,页38-44。

[22]李学勤:《<周礼>玉器与先秦礼玉的源流——说祼玉》,邓聪主编:《东亚玉器》,香港中文大学中国考古艺术研究中心1998年,中册,页35;柳志青:《玉柄形器是酒器柄、是餐刀、是祼圭》,《浙江国土资源》2005年第9期,页55-57;李小燕、井中伟:《玉柄形器名“瓒”说——辅证内史亳同与《尚书‧顾命》“同瑁”问题》,《考古与文物》2012年第3期,页34-53;严志斌:《小臣玉柄形器诠释》,《江汉考古》2015年第4期,页93-104。

[23]刘钊,《安阳后岗殷墓所出“柄形饰”用途考》;尤仁德:《古代玉器通论》,北京:紫禁城出版社2002年,页97-99;叶舒宪:《玉人像、玉柄形器与祖灵牌位--华夏祖神偶像源流的大传统新认识》,《民族艺术》2013年第3期,页23-28、49。

[24]该器物没有入发掘报告,笔者在阳新博物馆目睹所见,感谢阳新博物馆提供资料。

[25]张绪球:《长江中游新石器时代文化概论》,武汉:湖北科学出版社1992年,页224;张绪球:《屈家岭文化》,北京:文化出版社2004年,页207-215;郭立新:《解读邓家湾》,《江汉考古》,2009年第3期,页48。

[26]郭沫若:《释祖妣》,郭沫若著:《甲骨文字研究》,北京:中国科学院考古研究所1962年,页10。

[27]郭立新:《解读邓家湾》,《江汉考古》,2009年第3期,页45-57。

[28]郭静云著:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,页660-662。

[29]叶舒宪:《玉人像、玉柄形器与祖灵牌位--华夏祖神偶像源流的大传统新认识》,页27。

[30]严志斌:《小臣玉柄形器诠释》,页93-104。

[31]李学勤:《<周礼>玉器与先秦礼玉的源流——说祼玉》,页35;李小燕、井中伟:《玉柄形器名“瓒”说——辅证内史亳同与<尚书‧顾命>“同瑁”问题》,页34-53。

[32]商周玉祖搜集参曹楠:《三代时期出土柄形玉器研究》,《考古学报》2008年第2期,页141-174、273-276。

本文由郭静云、郭立新所著,原文载《河南大学学报》(社会科学版)2018年1期页93-99,若需引用,请阅原文。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0005

- 0000