河南考古:90年辛村考古揭开的泱泱卫国文物华章

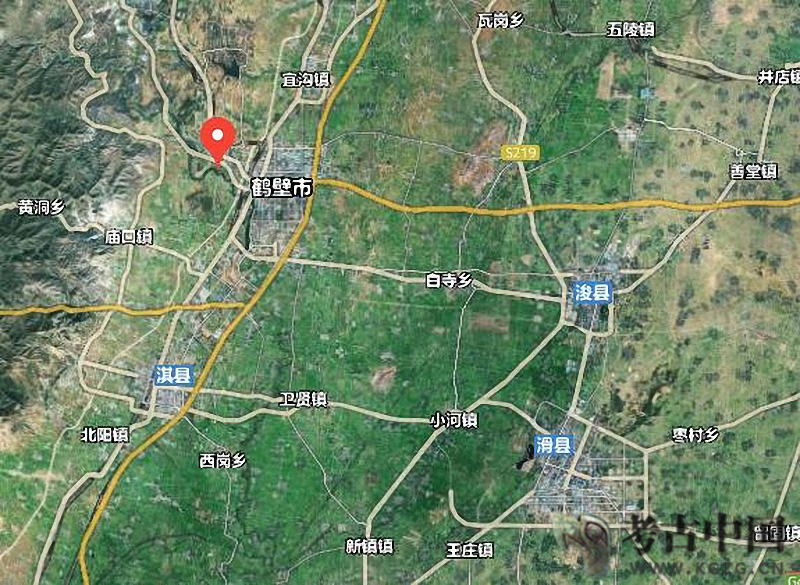

鹤壁淇水之畔,众多普普道道的村落中一个名叫辛村的地方,却如此不异常。1932年中国考古学家在这里揭开了3000年前卫国的神秘面纱,拉开了中国周代考古的序幕。

90年来,考古工作者接续奋斗,用一项项重要考古发现实证辛村遗址是一处经过规划、具备功能分区的大型都邑性聚落,逐渐勾勒出西周时期卫国政治中心的面貌。

辛村遗址

辛村遗址

透过这些从辛村遗址走出、散布世界的精美文物,依稀可见3000年前卫国的辉煌与沧桑。

康侯簋

康侯簋

西周早期青铜器,1931年出土于辛村卫侯慕地,现藏于英国伦敦不列颠博物馆。该器物通高24厘米。器内底铸铭文24字,记载了西周时期周公东征平“三监”之乱后,将康侯封于卫地的历史事实。

凤鸟纹尊

凤鸟纹尊

2015年,出土于辛村遗址西大坡。圆口外侈,深腹稍鼓,高圈足,腹部饰凤鸟纹。口径20厘米,腹深33.1厘米,重1950克。器物制作精美,是西周早期典型青铜器。

陨铁刃铜钺

陨铁刃铜钺

辛村遗址出土,早年流失海外,现收藏于美国佛利尔博物馆。铜铁结合部在钺身中腰。铜质部分饰变体虎面纹。冶铁技术的起源是中国考古学研究中最为重要的问题之一。中原地区最早的铁制品为陨铁,辛村遗址出土的两件陨铁刃铜钺,是迄今为止中原地区发现较早使用陨铁的实物例证之一。

陆尊

陆尊

西周早期,1933年出土,现收藏于台北中研院史语所。该器物通高22.85厘米、重

2.328千克。腹上半部饰对夔纹。腹内底部铸铭文24字,铭文记述了制器者边跟随卫侯到西周都城宗周拜见周王,并受到赏赐事情。表明卫国与周王室互动关系十分密切。

卫师盾易

卫师盾易

1932年出土于辛村遗址卫侯墓地,现在收藏于台北中研院史语所。西周时期装饰在盾牌上的圆形铜制品。该件器物中央凸起,边缘有细穿三对,可用于缝缀。内侧凹面铸阳文“卫师易”三字。该铭文的出现最终判定辛村墓地归属于西周卫国。

牛角权杖头

牛角权杖头

2011年出土于辛村遗址大李庄。器身下部为直筒形,上端为一对扁状尖锐角,似牛的曲角,体两侧有对称的倒刺角。銎口长径3.1、通长6.7厘米,重58克。此物最早出现在近东地区,应与牛的驯化导致的“牛崇拜”有关,后来随着东西方文化的交流传入中原。

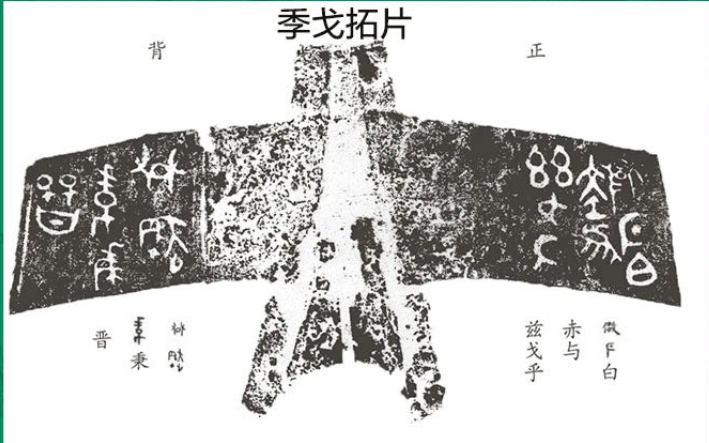

季戈

季戈

季戈拓片

季戈拓片

1933年出土于辛村遗址,现收藏于台北中研院史语所。正反两面均有铭文,记载了该戈使用红铜和锡(可能包括铅)共熔技术配制青铜铸造,是目前所发现记载青铜合金配制技术的最早文献,为青铜时代的冶金技术研究提供了重要证据。

康侯刀

康侯刀

出土于辛村遗址,早年流失海外,现收藏于美国佛利尔博物馆。卷首内有銎冒,刀背上另有三个銎套,銎内残存朽秘一截。近刀背处饰爬行龙纹一条,上銎套一侧有铭文“康侯”两字。

人虎主题纹饰钺

人虎主题纹饰钺

2015年出土于辛村遗址西大坡,属西周早期。半环形钺身,两侧随形铸对称虎纹。人眼圆形,披发细密后扬,张嘴,鸟喙,人颈为銎。通长16.4厘米,重280克。钺是商周时期军权的象征,西周时期出土半环商局的期车议的家征,四周的期出士半环形钺的墓主多是诸侯国君级大墓。辛村遗址出土类似的半环形钺有两把,其中一把流失于海外。作为西周时期最为重要的诸侯国,肩负着监视殷商旧地的重任,其拥有较强的军事实力。

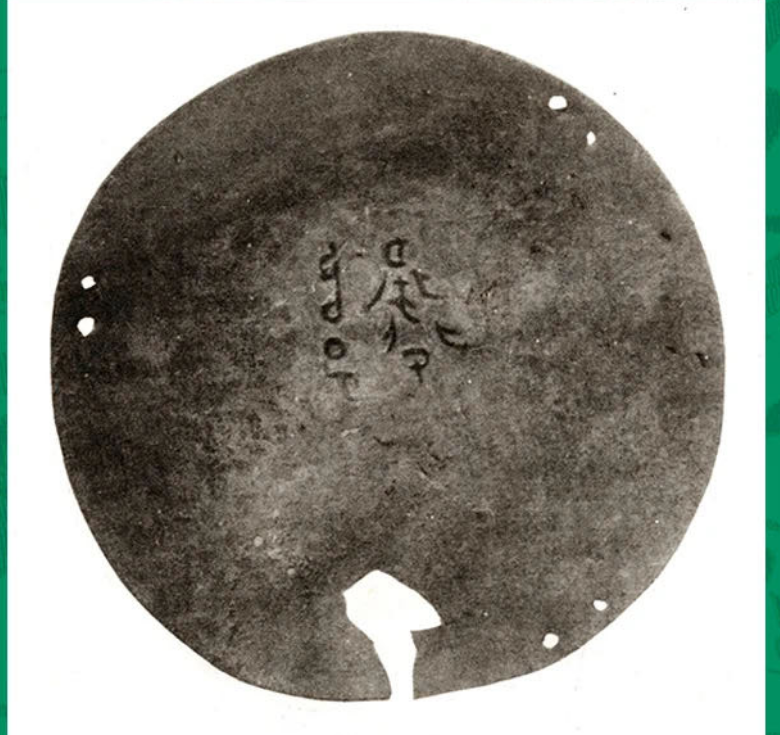

铜镜

铜镜

2015年出土于辛村遗址西大坡。背面桥形钮,钮周有三周凸弦纹,凸弦纹之间填以放射状直线凸弦纹。铜镜最早出现于我国西北地区,晚商时期见于中原地区。辛村遗址墓葬中出土过两面铜镜。此类重环放射线纹风格的铜镜非中原地区传统,最早发源于新疆地区天山北路文化,殷墟妇好墓曾出土过类似的铜镜。该铜镜的出现意味着包括殷墟、辛村为代表的的中原地区与新疆地区在商周时期有着广泛的文化交流。

- 0000

- 0001

- 0003

- 0000

- 0001