讲座:何驽:精神文化考古理论框架

#2022生机大会#讲座伊始,何驽老师提到随着中国考古学的发展,精神文化考古是一个方兴未艾的研究领域。相比传统考古学的研究,精神文化考古有着非常大的潜力与前景,并鼓励青年学子们在这个方向进行硕博论文选题。

讲座主要分为前提概念理论界说、精神文化考古研究简史、存在的主要问题和理论框架四个部分。受讲座时间限制,何驽老师重点介绍了前提概念理论界说和理论框架及实践个案两个部分。

一、前提概念理论界说

何驽老师首先对“精神文化”、“认知”和“精神文明”三个概念进行详细的理论界定。

精神文化是指个体、群体和社会所有精神活动及其成果的总称,是人类在实践中创造的各种思想观念和精神产品的总和。

“认知”相比于“精神文化”,更多从心理学的角度出发,偏重于一个族群的理性观念。国际学术界对于认知考古的主流定义是利用考古资料对人类理性思维能力的探索,主要运用考古学与神经心理学相结合的方法。认知考古在西方考古学界分为两派,主流学者聚焦于人类理性思维能力的产生,因此偏重于旧石器时代。弗兰纳瑞和伦福儒为代表的少数派研究方向与国内“精神文化考古”的提法相近,更偏重于观念的发展、产生、作用和相关成果,主要关注时段在新石器时代至早期国家产生阶段。

“精神文化”和“精神文明”有关联也有区别,后者是进入到国家阶段后产生的先进的前者。因此在研究中可以笼统地使用“精神文化”这一概念,若要强调进入国家阶段的思想观念和相关产物,则可以使用“精神文明”概念。

二、理论框架及实践个案

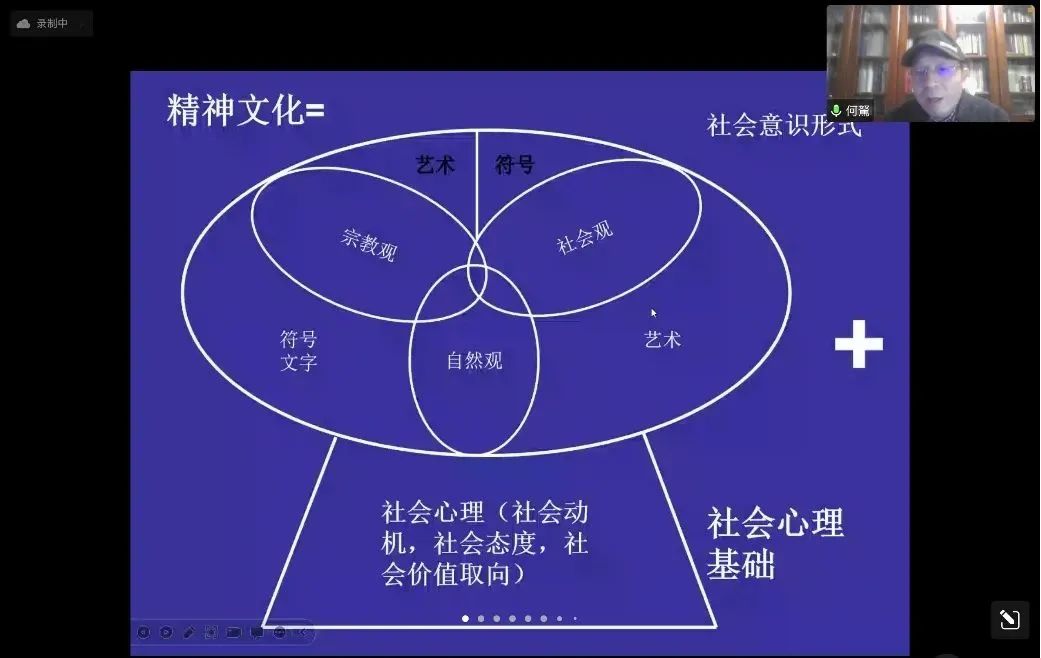

精神文化包括风俗习惯、社会心理等自发形态文化,也包括艺术、科学、宗教、哲学等自觉形态文化。何驽老师认为精神文化有三个核心观念,即自然观、宗教观和社会观,这三个核心观念有符号、艺术两种表达体系。这些均属于社会意识形式,其基础是社会心理基础,同样是精神文化的重要方面,包括社会动机、社会态度等方面。

(一)社会心理基础考古

在社会心理基础考古方面,无论国内外研究都非常薄弱。从理论上讲,应将考古资料放归到考古存在背景关系中,利用社会心理学原理,进行社会动机、态度、价值取向等方面的研究。

(二)自然观考古

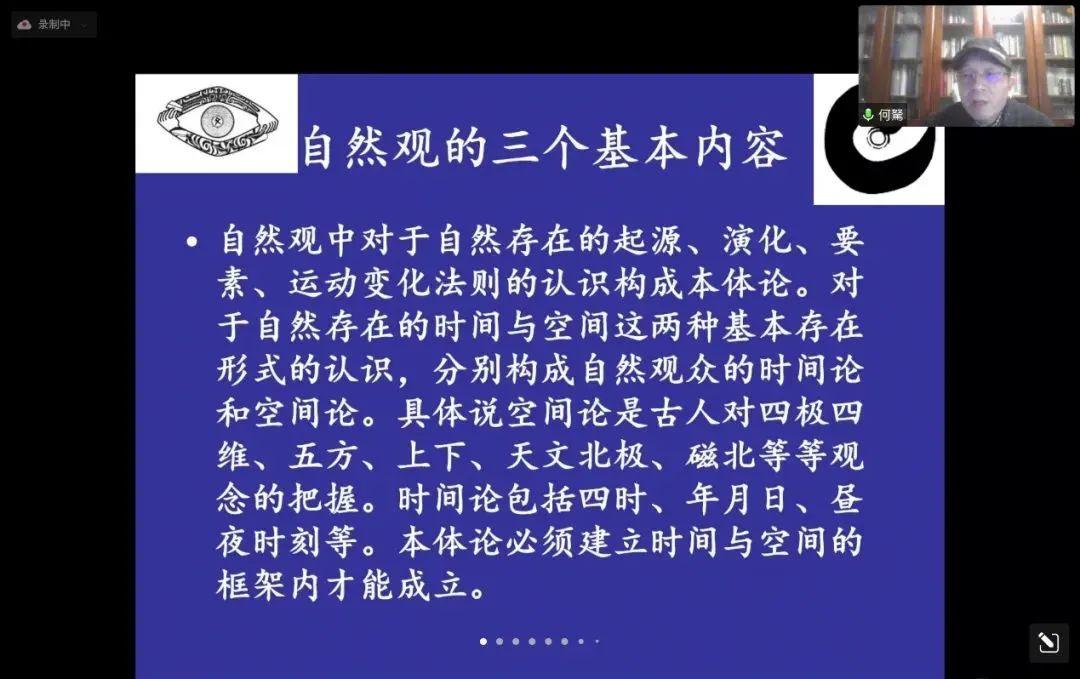

自然观是人们对自然存在的认识和理论解释所形成的观念和知识体系,总体包括宇宙观和科学两大部分。从认识论的角度,有主观性和客观性两方面。自然观有本体论、空间论、时间论三个基本内容,三者密不可分。

在自然观探索过程中,往往会涉及宇宙观的讨论。中国古代宇宙观是关乎天、地、人三者关系在时空框架内发展变化和认识与理论的解说,由于古代宇宙观往往带有浓重的宗教色彩,因此在考古实践中,要避免与宗教考古混淆,注重于探索天地人三者的主观认识观念。宇宙观包括天道、人生、地器三大类理论观念,这三论的综合构成阴阳太极、八卦、五行、天人感应等观念,这也是本体论、空间论和时间论的综合。

何老师以凌家滩遗址出土玉版和玉龟的研究为例进行自然观考古的讨论,认为这是对古代“天似穹窿,地如平板”观念的反映,玉版呈拱形可能象征诞生于原始瀛海中的创世之岛,与创世神话有着密切的关系。墨西哥提沃替坎华蛇神神庙所见三界模型、牛河梁遗址出土玉龟鳖、牛河梁第2地点N2Z3祭坛上发现的三圈石桩圈,也都与三界宇宙模型有关。而陶寺文化则进入更高级的阶段,观象台反映出清气上升,浊气下沉的天地形成理论。

关于人生观念的考古学实例可见于各种瓮棺葬,反映出人生轮回的观念。阴阳八卦的观念则可见于陶寺城址的布局。何老师认为陶寺城址总体区划布局可与《周易》中所记载八卦相对应。有别于其他地区,长江上游地区的“地中”体系为建木系统,如金沙遗址所见古树根,三星堆遗址出土的太阳神树。

何老师认为古代科学即古人结合各种经验性知识,从客观世界中所凝练的系统知识体系,如天文学、数学、地学、物理、农业知识、建筑学等。瑶山、反山的祭坛是目前所见比较早的关于地平历的实例,可以用来观测夏至、冬至日和春秋分的日落。城头山城址东门内祭坛,可能和观测大火星有关,可用于制定大火历。黄河中游地区陶寺文化使用地平历和圭表两套技术传统,二者相辅相成。地平历的观测还可见于中美洲的乔克拉遗址、帕伦克遗址和瓦夏克通遗址,秘鲁昌吉罗遗址保存了和陶寺观象台最相似的观测遗迹。何老师认为,随着中国早期国家社会的形成,圭表确定地中和测量的功能被意识形态化,占据了中国古代天文观测仪器的统治地位,大火历和地平历几成孑遗,建木传统则被压制在长江上游,由是中原地中话语体系占据中国历史主导地位。对于古代时间和长度的衡量,何老师认为陶寺使用了盘古沙漏,一漏共14分40秒,100漏合一天(即一昼夜),且这一计时方法一直延续至汉代。另外,陶寺的长度单位一尺合现25厘米。

综上,何老师总结自然观考古的研究方法是,以遗物遗迹和聚落考古研究为基础,将相关考古资料回归到其存在的背景关系中,结合天文考古、出土文献、历史文献等综合研究方法。

(三)社会观考古

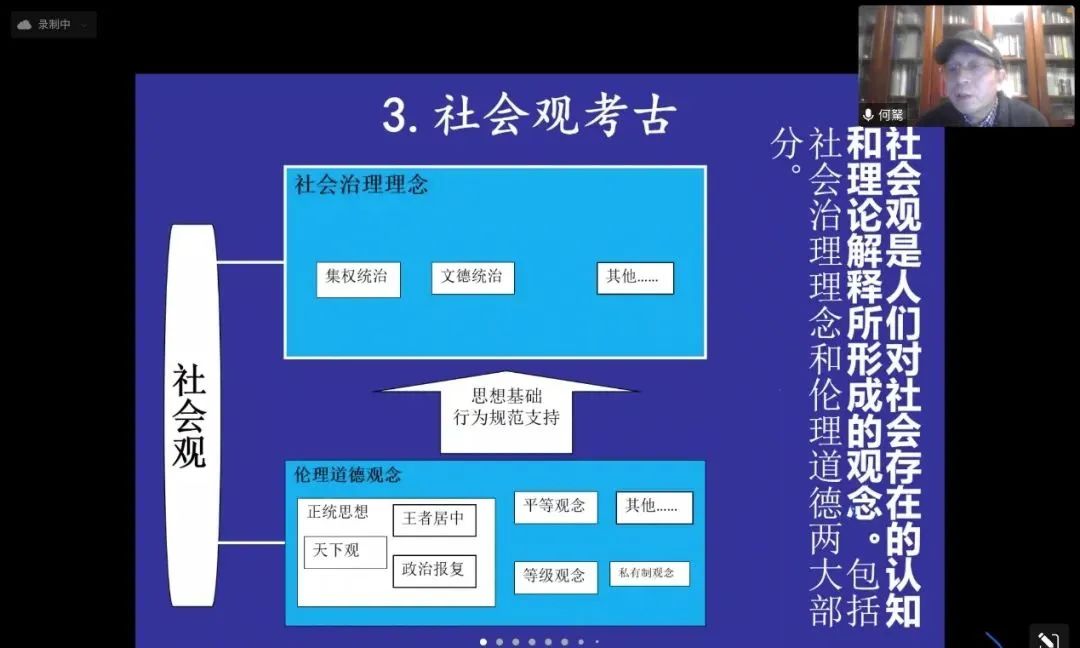

社会观是人们对社会存在的认知和理论解释所形成的观念,分为社会治理理念和伦理道德两大部分。其中伦理道德观念中最重要的是正统思想,包括王者居中观念和政治报复观念等等。社会治理观念是关乎人群所构成的社会组织管理的政治理念,包括集权统治、民主、美食政治等等。

在陶寺文化所反映的上政和次政政治理念中,早期可见龙盘对疣鼻天鹅头与赤链蛇身结合象形的彩绘纹样,表现出“人不犯我我不犯人,人若犯我我必犯人”的上政次政政治思想。中期在王墓IIM22中可见“豮豕之牙”,反映“不战而屈人之兵”的上政思想;同墓墓室南壁中可见“橐弓矢以伏天下”,即以武力征服天下,此乃次政。

伦理道德观念是规范人与人之间关系的理念,为治理理念提供了社会思想基础和行为规范支持。何老师在此举“德”字的字形和以物喻德的文物为例,提出“德”最初为人眼直视路标标杆之意,象征模范。春秋时期贵族妇女墓葬中出土青铜柱状形器“祖槷”,可能是道德观念的物化表现。

陶寺正统思想观念中“地中”的观念,目的是保障王权统治的合法性和正统性。落实到陶寺发现的遗物上,何老师认为陶寺发现的圭尺和相配套的由琮改制的游标,与矗立于地上的立表配套使用测影,可以根据“地中”夏至影长刻度标准,判定地中。于是圭尺即成为“地中”的观念的标志物。西周以前“中”字即是对圭尺和游标结合的象形。对于陶寺正统观念中的“天下观”,何老师通过结合圭尺和陶寺距离单位的计算,提出了陶寺天下观当中东、西、南、北四表位置的可能性,并认为《尚书·尧典》派羲叔、和叔、羲仲、和仲四方测量以及先秦时期四海之内东西、南北数据,可以作为陶寺四表天文大地测量的辅证。

陶寺政治观念中的“政治报复”,见于陶寺晚期,主要的行为是扒城墙、毁宫庙、挖祖坟。

等级观念通常通过政治性礼仪观念来表现,包括世俗性礼仪和部分宗教礼仪。表现在陶寺的考古发现中,可见在建筑、墓葬上明确的等级分野。

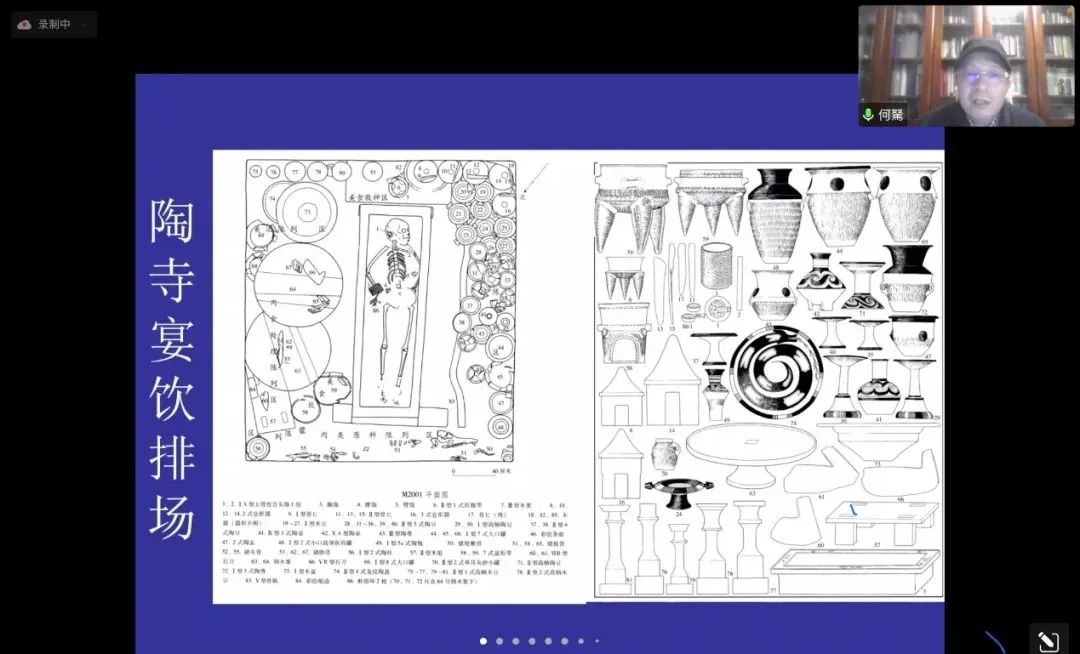

何老师在此特别强调了美食政治这一方面,其同时具有世俗性和礼仪性。陶寺通过其独特性和稀有性的美食聚拢人心,扩大其政治影响力。

(四)宗教观考古

宗教观是人们对自然存在和社会存在的超自然认识、解释及信仰与崇拜,包括宗教信仰体系和宗教权力分配观念两大部分。

宗教信仰体系由神祗、巫覡、物用、法术和宗教仪式构成。何老师认为,西方学者已经提出了一套行之有效的宗教考古研究考古指标,值得在实践中多加运用。并且,何老师对这一套考古指标中“引人注目”的要点进行补充:首先,重大神灵的祭祀场所可能由该文化的宇宙方位观念指导;其次,重大祭祀场所的建筑外形、器用形状等可能与该文化宇宙观有关;最后,举行重要宗教仪式的建筑和所用祭器可能沿用很长一段时间。何老师提醒,在宗教考古实践过程中,一定要注意“泛祭宗教化”解释的误区。

(五)符号系统考古

符号系统是有关自然观、社会观、宗教观念以及艺术的符号和文字表达。一个符号是由一个能指和一个所指组成的,能指构成表达面,所指构成内容面。符号系统考古的目的是探索古代符号作者通过符号媒介传达给今天我们头脑中的思维信息,这些信息包括符号的能指和部分所指。符号系统考古即通过研究古代符号系统功能及部分含义,探索古人的思维。研究对象包括实物立体符号、标记符号、象征符号、句意符号以及文字。

(六)艺术考古

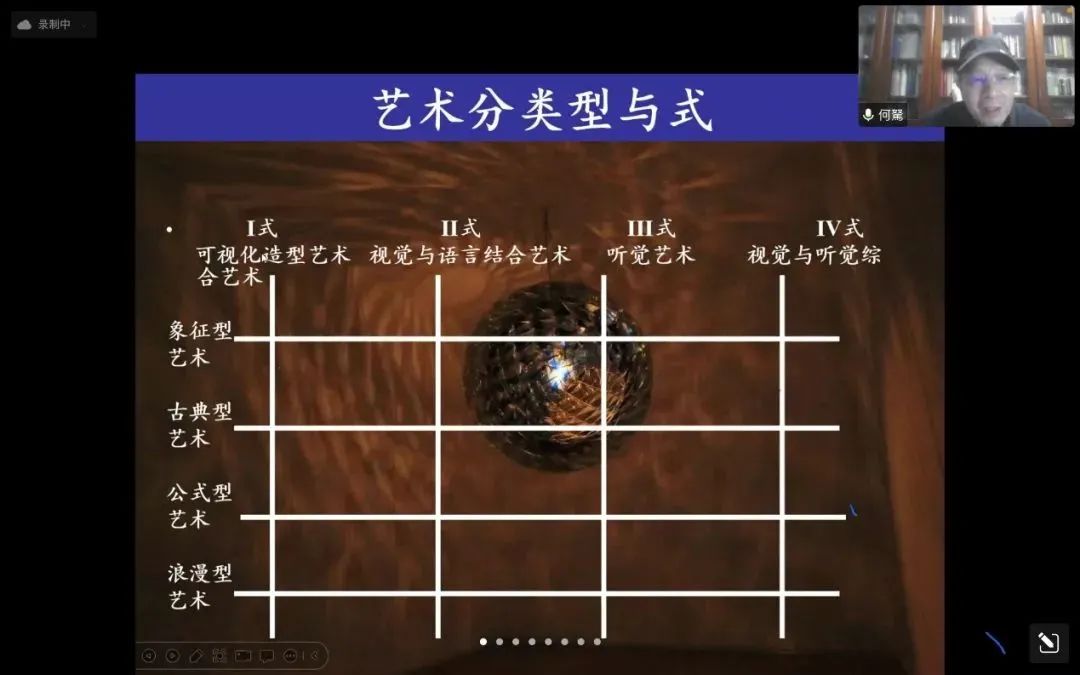

何老师受到黑格尔和贡布里希的启发,借用考古类型学分类的方法,将艺术分为象征型艺术、古典型艺术、公式型艺术和浪漫型艺术四型,可视化造型艺术、视觉与语言综合艺术、听觉艺术、视觉与听觉综合艺术四式。型与式是交叉匹配的。

艺术考古是用考古综合研究方法分析古代艺术物质遗存资料,以探索古代艺术的发生、特性与社会功能。其方法应该是在考古学确定了艺术遗存年代的基础上,结合遗存所存在的背景,运用类型学、艺术学、艺术心理学、民族志考古等方法探索古代艺术的发生、特性与社会功能。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0004

- 0000