甘肃考古:甘肃灵台姚家河墓地与古乖国

考古资料表明,甘肃灵台一带是西周时期一个重要的聚落中心,而1972年发现的姚家河西周墓地则为长期未决的乖国地望提供了重要线索。古乖国可能座落在今泾河上游,其支流达溪河两岸,从先周开始就是周人的同盟军,曾协助周人克商。与乖国有关的青铜器铭文则反映了周王朝与边境小国之间复杂而多变的政治关系,是研究周与西北边境文化群体之间关系的重要信息。

从泾河上游的考古发现来看,今甘肃灵台一带是西周时期一个重要的聚落中心。至迟从西周初期,这里的贵族和非贵族层面均出现与周人中心地区颇为一致的文化面貌。据不完全统计,仅在黑河与达溪河之间的狭长地带,就有9处地点发现了西周墓葬。

达溪河北岸的姚家河M1出土的西周早期青铜器不仅提供了该墓地的国别,也为长期未决的乖伯簋的出土地点提供了重要线索,是研究周与西北边境文化群体之间关系的重要信息。本文在学者研究基础上,拟对灵台姚家河墓地及所涉及的乖国问题作一初步探讨。

(一)墓地概况

1972年甘肃灵台县什字公社(今什字镇)饮马咀大队姚家河生产队社员在劳动时发现了一座西周墓葬(M1)。灵台县文化馆遂派员清理,出土了一批铜器。1973年甘肃省博物馆派人进一步调查,又清理了四座墓葬(M2、M3、M4、M5)。M1、M2、M3均为长方形土圹竖穴墓,M4、M5因水土流失,已大部分被破坏,情况不明,但出土有西周陶鬲、陶罐等器物,推测也应为长方形土圹竖穴墓。5座墓共出土器物156件,其中铜器105件,陶器7件,石器7件,蚌贝等43件。

M1方向345°,清理时已遭部分破坏,骨架无存,葬式不明。墓长2.7、宽1.9米。墓底距现地表5米。墓室东边有熟土二层台。出土有铜鼎、铜簋、车马器、兵器、陶器等147件。M2方向360°,墓长2.3、宽1.2米。墓底距现地表4.2米。棺木已朽,呈白色。骨架已大部分腐朽,似为仰身直肢葬。墓周边有熟土二层台,出土陶鬲1件、陶罐1件、海贝2枚。M3方向345°,墓长2.2、宽1.4米。棺木、骨架腐朽无存,葬式不明。墓底距现地表3.5米。墓周边边有熟土二层台,出土陶鬲1件。

姚家河是灵台县达溪河的支流,两岸为什字塬,河谷狭窄陡峭。姚家河村位于姚家河北岸,东南距姚家河与达溪河汇合处约7.5公里,西北距什字镇约7.5公里。五座墓葬共处在村东的一个台地上,其中M2位于M1东约30米左右;M3位于M2东侧20米处。相互无打破关系,同为长方形土圹竖穴墓,且墓向一致,保存较好的墓葬均有熟土二层台,无腰坑。显然这是一处事先经过计划的墓地,为了方便研究,我们姑且称之为姚家河墓地。

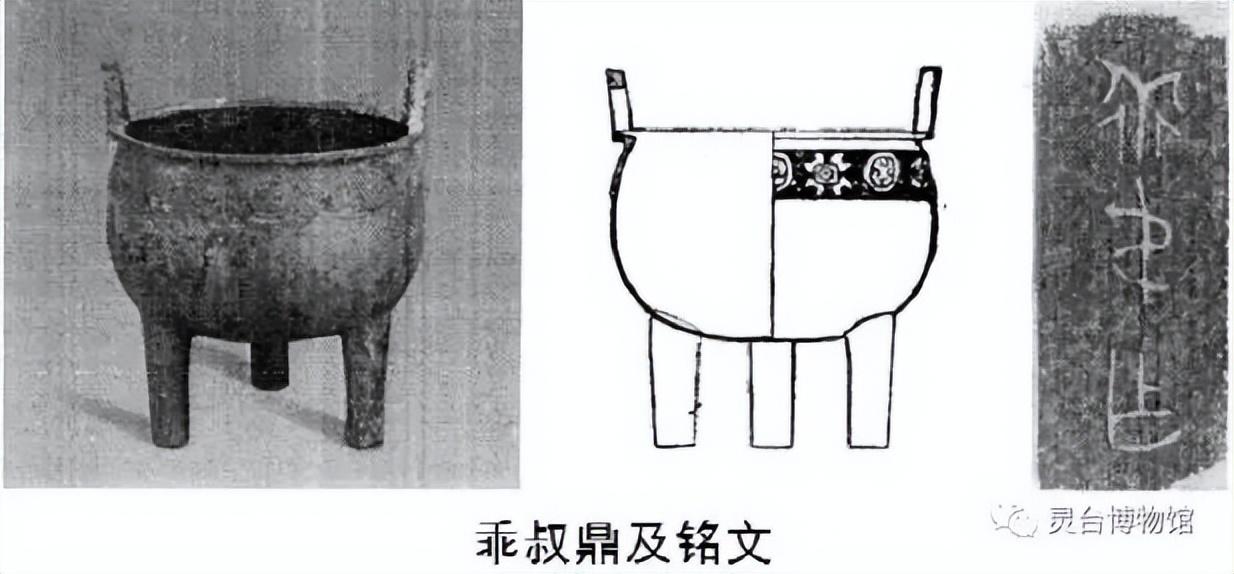

西周乖叔鼎

西周乖叔鼎

(二)墓地的时代及国别

报告认为,姚家河西周墓离白草坡西周墓很近,相距10公里。所出土之圆鼎与白草坡圆鼎近似。所出之簋,器形与岐山贺家村出土的史簋相似,史簋为康王时器。Ⅰ式陶罐与张家坡的西周早期居址之Ⅲ式鬲很相似,Ⅲ式鬲与长安普渡村西周墓之Ⅱ式鬲基本相同。而Ⅱ陶罐与张家坡西周Ⅰ式陶罐相同。此种陶罐为张家坡西周第一期墓葬的典型器物。据此,报告认为,姚家河西周墓葬,大致可以定位西周早期,约当康王时期。

M1出土铜鼎1件。立耳柱足,鼓腹圜底。颈饰一周四叶纹间圆涡纹。腹内铸有铭文三字:“乖叔作”。李峰先生认为,这三个字告诉我们这件器物是由某位乖叔所作,乖叔是乖氏宗族或者乖国的第二代世系。我们同意李先生的意见,暂可称姚家河墓地为乖国墓地。那么这一带在西周时期也应是乖国的领地。

(一)传世的乖国铜器

1.乖伯簋(集成4331)

乖伯簋,又称“姜伯簋”、“归降簋”,19世纪末发现,初为清人潘祖年所藏,解放后归上海博物馆,现陈列于中国历史博物馆。铸有铭文152字,其中“二月”、“文王”、“武王”系合文。其铭曰:

惟王九年九月甲寅,王命益公征眉敖,益公告至。二月,眉敖至见,献。己未,王命中侄归乖伯貔裘。王若曰:“乖伯,朕丕显祖文王、武王,应受大命,乃祖克奉先王,翼自他邦,有芇于大命。我亦弗旷享邦,赐汝貔裘。”乖伯拜稽首,“天子休!弗忘小裔邦。”归夆敢对扬天子丕鲁休,用作朕皇考武乖几王尊簋,用好宗庙,享夙夕;好朋友与百诸婚媾;用祈纯禄永命,鲁寿子孙,归夆其万年日用享于宗室。

关于乖伯簋的年代,有武王、康王、穆王、共王、懿王、夷王、宣王、西周晚期等说法。但从其形制看,其低体宽腹,弇口圈足,兽首衔环耳,通体饰瓦纹,是西周中期流行的样式。乖伯簋铭中涉及有两个重要的人物,即“益公”与“眉敖”。眉敖,也见于陕西岐山董家窖藏出土的九年卫鼎,铭文特别提到正月眉敖派使者来朝之事,可见眉敖来朝是当时的一件重大事件。乖伯簋铭说同年九月益公受命征眉敖,第二年二月眉敖来朝献。二器所载史实遥贯,时间也相衔接。九年卫鼎作于共王九年(前914年),与九年卫鼎铭文内容密切相关的乖伯簋,也应同为共王时器。李峰先生认为乖伯簋可能作于懿王时期,因为该器铭文中所涉及的“益公”也曾出现在西周中期的其他几件青铜器的铭文中。根据夏商周断代工程年表,懿王在位仅为8年,共王在位23年,因此,我们认为乖伯簋为共王时器较合理。

2.眉敖簋(集成4213)

盖器身已失,出土地点与时间不详,现藏北京故宫博物院。该器纹饰简陋,铭文文字结构草率,书写习惯不同与常见金文格式。铭文内容开门见山,不书年月,不着地点,不记事由,在商周青铜器铭文中独树一帜。铭文57字:

戎献金于子牙父百车,而赐鲁眉敖金十钧。赐不讳。眉敖用报用璧,用稽首,其佑子歆史孟。眉敖觐用豹皮于史孟。用作宝簋,眉敖其子子孙孙永宝。

对于眉敖簋的时代及铭文内容,目前争议较大。郭沫若先生认为,从眉敖簋器物的花纹、形状和铭文文字的结构来看,此器年代为春秋时期。李峰先生认为眉敖簋与乖伯簋同为西周中期器,且为同一人所做。《集成》定为西周晚期。本文同意李峰先生的观点。理由是,从纹饰看,簋盖纹饰分两部分,上半部分饰三道瓦纹,下半部分饰一圈窃曲纹。窃曲纹与瓦纹是西周中期常见的纹饰。如1974年12月陕西扶风强家出土的即簋,通体饰瓦纹。1963年6月陕西蓝田寺坡村出土的弭叔簋,腹部饰瓦纹,盖缘及器口缘下饰窃曲纹。1978年4陕西武功出土的楚簋,器盖上部饰瓦纹,下部饰窃曲纹。以上诸器吴镇烽先生定为懿王时期。因此,从纹饰看眉敖簋时代与上述诸器时代相当。

关于器主与铭文所涉及的人物。郭沫若先生认为铭文中涉及的“戎”是匈奴人。戎在周初已进入了陕甘境内。陕甘境内的戎人,即史书上所谓的混夷、獯鬻、玁狁、犬戎,经常与周人发生冲突,直至周幽王被犬戎所杀,西周灭亡,形成了历史上种族冲突的一个顶峰。而铭文中涉及的“子牙父”不可能是姜子牙(太公望),应该是齐桓公时的鲍叔牙。刘桓先生同意郭沫若先生“子牙父”即齐鲍叔牙,但不同意“戎献金百车”的“戎”为“匈奴”之说,认为“戎”应指山戎。认为齐桓公北伐山戎,曾某于鲁。“戎献金”作为贡纳,当是齐出兵征伐的结果。

郭沫若先生曾指出,有学者怀疑眉敖簋铭文中涉及的子牙父为周穆王时期的君牙,并说古文《尚书》中有《君牙篇》,书序云:“穆王命君牙为周大司徒,作《君牙》。”君牙此人虽然在《史记·周本纪》中没有提到,但在《汉书·古今人表》里却有君牙其人,与穆王姬满、吕侯、伯冏、蔡公谋父等同列于“中上”。穆王时期是西周强盛时期,穆王拒绝了蔡公谋父的反对,无端征伐过犬戎,君牙是大司徒,受百金车很合乎身份。这些都可以说是君牙的有力证据。不过郭沫若先生最终从青铜器制作粗陋,铜质不纯,花纹简陋,铭文潦草等方面分析,从时代上否定了子牙父为君牙的可能性。

关于古文《尚书》可靠性的问题,杨善群先生经过长期研究,认为古文《尚书》不但是真实的古文献,而且具有非常珍贵的学术价值,认为历来提出的古文《尚书》为“伪书”的论据,都是似是而非,经不起查考的。杨先生进一步指出,古文《尚书》是西汉以来长期流传、至魏晋时形成明确传授关系的真古文献。

从眉敖簋盖纹饰看,应属于西周中期流行的纹饰,再联系到古文《尚书》中有《君牙篇》,书序云:“穆王命君牙为周大司徒,作《君牙》。”从古人名字规范看,“子牙父”中的“子”、“父”,“君牙”中“君”,均没有实质性意义,大都为敬称。“君牙”的时代、官职很符合“子牙父”角色。李峰先生认为乖伯簋与眉敖簋所涉及的眉敖为同一人,根据上文分析,其推断有一定的合理性。

(二)乖国地望

过去,学者认为乖伯簋所涉及到的乖国在今长江流域,并认为“敖”是楚国未为王的君长之号。灵台姚家河发现的M1虽然规模不是很大,但它所透漏出的信息很重要的,为长期以来关于乖伯簋的出土地点提供了重要信息。

1.把“归”当作乖伯本国国名,是对乖伯簋铭文的误读

李峰先生认为,把“归”当作乖伯本国国名是基于把“归”当作乖伯本国国名的误读。因为乖伯明显是乖国的国君,并且他的父亲被称作“乖王”,故“归”不可能是乖伯的国名。而“归夆”是乖伯的字,他在铭文开头也被称作“眉敖”。另外,这个位置显然同历史和考古背景不合,因为周在长江中游的控制仅限于汉水以东,长江以北。

2.认为乖伯为楚王族芈姓后裔,在时间上难于自圆其说

以前的研究认为,乖伯簋这件青铜器属于湖北三峡地区秭归的归国。但从器物时代分析,无论是从形制、纹饰,还是从铭文字体、内容方面看,乖伯簋都应是周共王时器。罗运环先生认为乖伯簋所涉及到的乖国与长江流域的归国毫不相干,并作了详尽考证。[8]

长江流域归(夔)国的首创者为楚君嫡嗣熊挚。《左传》僖公二十六年载:“夔(归)子不祀祝融与鬻熊,楚人让之。对曰:‘我先王熊挚有疾,鬼神弗赦,而自窜于夔。吾是以失楚,又何祀焉?’秋,楚成得臣、斗宜申帅师灭夔,以夔子归。”这是熊挚建夔的最早的、也是唯一的原始记录。

一般认为熊挚是楚君熊渠中子挚红(《史记·三代世表》写作“鸷红”),时在周夷王、周厉王之世。活动于共王时期的乖伯在世时,熊挚还没有降生,其时更谈不上创建?由此可见,强以乖伯为芈姓归国的国君,仅就时间而言,也是说不通的。

乖叔鼎出土于灵台县什字镇姚家河的一座西周墓葬, 乖国故地如果不是在达溪河谷,则有可能座落在泾河上游某处。乖叔鼎铭文虽然只有“乖叔作”三个字,但却非常重 要。此“乖叔”,第一个字是国名,第二个字表明是乖氏宗族或者乖国的第二代世系。这与乖伯簋的“乖伯”可以互 相印证。简报将乖叔鼎“定为西周早期,约当康王时期”。可见,乖国是在西周早期就已存在的古国。

(三)与西周王朝之关系

1.乖国之君可以称王

乖伯簋铭记乖伯在受册命后的感激颂扬之辞曰:“天子休!弗忘小裔邦。”“用作朕皇考武乖几王尊簋。”乖伯不仅自称“小裔邦”,乖伯还称其朕皇考为“武乖几王”。凡此种种,表明乖伯是自立为王的异姓诸侯。

眉敖簋盖铜质冶炼不精,花纹粗陋,文字草率,是青铜器铭文中最罕见的一例。铭文中不享追孝先祖父母,只言 子孙永宝,孝享祖先的念头在作器者的意识中相当淡薄, 表明是与中原文化迥异的一种文化。李峰先生认为,这件 簋的铸造和铭文书法都很不寻常,它很可能是在乖国当地的一个青铜器作坊中被制作的,是很少的几件不是在周人的文化环境而是在边疆地区的非周文化环境中铸造的铭文例子之一。

从已发现的乖国青铜器铭文看,周王严格地将乖视为不同于其他西周地方封国的“他邦”。这与铭文中眉敖称他的父亲为“几王”,在地位上与周王平等这个事实也是相一致的。另外一个可以补充说明乖外族起源的因素是眉敖的名字,“眉敖”这两个字听起来似乎是一个外族名字的中文音译。乖伯簋提供给我们的信息是十分清晰的:乖国,虽然政治上与周有联系,但仍然保持着一定的独立性, 并且可以与周平起平坐。这种关系在周王与眉敖谨慎的相互馈赠的过程中彰显无遗。

在西周青铜器铭文中,除周王,诸侯自称为王者不多见。千河流域的夨国,其统治者与周王室同属姬姓,两者源于同一个祖先,在金文资料中,夨国统治者自称或被夨国的成员称为“王”,在地位上与周王相等同。散氏盘记录了夨国与散国的一次土地赔偿,称夨国之君为“夨王”。这些铭文证明夨国可能与周保持着一种特殊关系,虽然夨与周是同族,但极有可能夨处在西周国家的政治体制外,是一个坐落于周西北边疆的独立小国。

2.复杂而多变的政治关系

从先周开始,乖就是周人的老同盟,曾协助周人克商。在乖伯簋铭中周共王曾对乖伯说:“乖伯,朕丕显祖玟珷, 应受大命,乃祖克弼先王,翼自他邦,有芇于大命。”表明乖 伯是来自“他邦”,是周王“享邦”的对象;其先祖曾经辅翼 过周文王、武王。

灵台向南翻过乔山(岐山),就是周原,是当年古公亶 父率领周人发迹之地。乖人与周人当早有交往,其后又出 兵助周灭商,以致“有功于周”,这也是情理中事。《史记· 周本记》载:“(周武王)九年,东观兵,至于盟津”。“是时, 谦侯不期而会盟津者八百诸侯。”两年后,“乃遵文王,遂率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣。”,然文献所记载者也仅有“庸、蜀、羌、髳、微、纑、彭、濮人” 等,而大量“诸侯”失载。看来,乖伯的先祖,当属于这些众多失载的诸侯之一。

乖伯簋云:“惟王九年九月甲寅,王命益公征眉敖,益公告至。二月,眉敖至见,献。”表明乖国曾有一段时间与周交恶,才有周王派益公伐乖,很可能益公制服了乖,这才有了乖伯五个月后对周室的朝访。

九年卫鼎铭文开头云:“惟九年正月既死霸庚辰,王在周驹宫,各庙,眉敖者膚为使,见于王。”而其后面的主要内容则是裘卫用一辆车和车马具、各种皮裘、帛等大量实物换取属于矩和颜氏家族的一大片林地的土地交易事件。显然“眉敖者膚为使,见于王”之事与铭文主要内容可谓风马牛不相及。可见,眉敖来朝是当时一件大事。

令人不解的是共王九年一月眉敖曾派遣一个使团前去周室,但九月周王却派益公讨伐眉敖,似乎表明乖国与周王朝交恶。可是,到了第二年二月眉敖又亲自来到周朝,并献贡赋。由于金文资料有限,目前我们对其中的缘由还无法作出具体的解释。

从已发现的青铜器铭文来看,虽然乖国是周的老同盟,但关系可能时好时坏。早在先周时期,乖国就是周人的同盟军,西周中期曾有一段时间交恶,至于西周晚期则不清楚。李峰先生认为,眉敖簋铭中记述了戎给子牙父上缴了成百车的金属,随后子牙父又将它们奖赏给了眉敖, 眉敖可能在某些方面曾援助周人在边境事务中处理同戎人的关系。

西周国家的西北边疆是一个极其复杂的政治和文化系统。虽然在西周早期,由于周的扩张,致使周文化因素在西北边疆占据了主导地位,但在整个西周时期,寺洼文化也作为一个重要文化与周文化共存。泾河上游地区青铜器文化中还有一些非周文化元素,它们显然与北方草原地区有着关联。从灵台一带出土的青铜器铭文中可以得知,沿着泾河的诸支流广泛分布着一群周文化团体,或者军事营地。同时,那里可能还存在着一些外族起源的小国,它们有一定的独立性,同时又在一定程度上为周人服务的小国,乖国就是其中的一个。因此,研究这个地区复杂的考古学文化无疑对研究西周时期西北边疆复杂而多变的政治关系有着重要的意义。

- 0003

- 0000

- 0000

- 0002

- 0000