韩建业:中华文明的起源和形成

小瓜按:韩建业教授可谓目前关于中华文明起源研究最为活跃的人物之一,这几年以个人独著的形式发表核心期刊的量,在考古学界恐怕难有出其右者。再加上目前正主持着距今五千多年的超大聚落南佐遗址的发掘,他的研究非常值得大家看看学习。所以,小瓜把这篇新作摘录于下,大家可以学习下。

中华文明就是中华民族所拥有的高度发达、长期延续的物质、精神和制度创造的综合实体。距今8000多年有了文化上早期中国的萌芽,进入中华文明起源的第一阶段。距今约6000年正式形成文化上的早期中国,进入中华文明起源的第二阶段。距今约5100年中华文明形成,进入“古国文明”阶段。距今约4100年进入夏代和“王国文明”阶段。中华文明具有“一元”宇宙观和“多支一体”格局,是一种独特的“天下文明”模式。“天下文明”模式,连同敬天法祖、诚信仁爱、和合大同等文化基因,是中华文明连续发展至今的根本原因。

中华文明以其伟大、古老和延续至今而著名于世。她起源、形成于何时何地,有何特征特质和长存之道?是值得永远追问的重大问题。

一、文明、文明社会、中华文明

“濬哲文明”(《尚书·舜典》),“其德刚健而文明”(《周易·大有·彖》),“见龙在田,天下文明”(《易·乾·文言》),周代文献中的“文明”,指“人类以修养文德而彰明,而社会则得有制度的建设和礼仪的完善而彰明”。而现在中文使用的“文明”一词,多指对西文词汇“Civilization”等的意译,有广义和狭义之分,广义上或将其理解为一整套长久传承下来的伟大文化传统,或理解为人类所创造的物质财富和精神财富的总和,狭义上一般将其解释为与“野蛮”相对的高级社会阶段或国家阶段。也有综合性的理解,认为文明是“在国家管理下创造出的物质财富、精神财富的总和。”

有必要对“文明”“文明社会”“国家”几个概念加以区分。恩格斯说“国家是文明社会的概括”,是将“国家”基本对等于“文明社会”而非“文明”。中华文明、两河文明、埃及文明,都是延续3000年以上的原生文明,而非三个狭义的“国家”或者“文明社会”。严文明指出:“中国古代文明的内容非常丰富,包括物质文明、制度文明和精神文明等诸多方面。”我们不妨将“文明”定义为高度发达、长期延续的物质、精神和制度创造的综合实体:人类的物质、精神和制度创造虽有长期的孕育和成长过程,但至国家阶段才称得上高度发达;高度发达的综合实体,理当拥有足够的文化传承和社会长治的智慧经验,更有可能长期延续。而中华文明,就是以华人为核心的中华民族所创造的文明,或者中华民族所拥有的高度发达、长期延续的物质、精神和制度创造的综合实体,一定程度上对应于进入国家阶段的“中国文化圈”或者“文化上的中国”。

中华文明源自“三皇五帝”,基于中华大地,这是中国古代的基本认识。但近几百年以来,情势大变,先是西方学者杜撰出“中国文化西来说”,后有中国学者发起疑古运动,内外夹击,中国传统的古史体系一度摇摇欲坠。探索中华文明起源,或者复原实证中国古史的重任,就这样历史性地主要落在了中国近现代考古学的身上。从文化源头角度溯源中华文明的尝试,自1921年中国近现代考古学诞生之日就已开始,20世纪80年代以后,已能明确认识到中华文明是土生土长的文明,有着遥远坚实的史前基础。从国家起源角度探索中华文明,则始于对殷墟的发掘,20世纪70年代末期以后形成了起源于4000年前、5000年前、5500年前、5800年前、6000年前、8000年前等不同观点。甚至有学者认为“中国有着至少八千年未曾中断的文明史”。

实际上,不少人混淆了文明化进程中“起源”和“形成”这样两个阶段。从中华大地上最早出现早期国家实体开始,中华文明就正式形成,而之前还当有长期的起源过程。本文拟主要从考古学角度,简略梳理中华文明的起源、形成和早期发展过程,并论及中华文明的特征和模式问题。

二、中华文明起源的第一阶段

中华大地上最早的人类已有大约200万年的历史,后来不断演化并最终与西来的尼安德特人和早期现代人相融合,形成中华民族的先祖。距今2万年左右末次盛冰期的极端干冷气候,造成严重的食物匮乏,促进了食物攫取的多样化趋势,禾本科植物的种子被人们采集食用,最早的作物栽培在此背景下逐渐登场,炊煮谷物等的陶器最早在中国应时而生。距今1万多年以后的新石器时代早期,稻作和粟作农业在南、北方分别起源,距今8000年前后的新石器时代中期“南稻北粟”二元农业体系初步形成,距今6000年前后的新石器时代晚期南、北方都已是典型的农业社会,农业在生业经济中开始占据主体。中国有着广大的适合农业发展的地理空间和自然环境,加上其特有的二元农业体系,能够最大程度保障食物供给的稳定性,奠定了中华文明起源和形成的坚实基础。

距今8000多年前中国大部地区的考古学遗存,可根据陶器等物质文化的差异性分为四个文化系统,黄河、长江和西辽河流域的重要地位已经初次凸显出来。其中黄河中游地区属于“深腹罐—双耳壶—钵文化系统”的裴李岗文化,位置居中、实力强劲,和周围地区发生交流并对外施加影响,将四大文化系统初步联结为一个雏形的“早期中国文化圈”,从而有了文化上“早期中国”的萌芽。

贾湖骨笛

贾湖骨笛

裴李岗时代在浙江义乌桥头和萧山跨湖桥、河南舞阳贾湖、陕西临潼白家、甘肃秦安大地湾等遗址,发现带有特殊符号的彩陶、龟甲、骨角木器,以及装有石子的龟甲,意味着“八卦”类数卜数理以及原始字符的诞生。贾湖的骨质“规矩”,湖南洪江高庙遗址白陶上的八角星圆形复合纹,可能与观象授时和“天圆地方”宇宙观的形成有关。高庙遗址的“天梯”或“通天神庙”遗迹,白陶上的“天梯”、飞龙、飞凤图案,显示当已出现祀天行为和敬天观念。更为重要的是,在和高庙相距遥远的西辽河流域,同时出现了大口獠牙的“见首不见尾”的龙形象,暗示早在七八千年前中国大江南北已出现“一元”信仰或宇宙观。

黄河流域的裴李岗文化、白家文化、后李文化等已出现“族葬”墓地,这在同时期的欧亚大陆其他地区罕见。这些墓葬土葬深埋、装殓齐整、随葬物品,存在墓祭,体现出对死者特别的关爱和敬重,已出现显著的祖先崇拜观念。同一墓地或分区分群,或成排成列,有一定空间秩序,可能体现同一氏族(宗族)的人群在亲疏关系、辈分大小等方面的秩序。同一墓地延续一二百年甚至数百年之久,说明族人对远祖的栖息地有着长久的记忆和坚守,可能也为后世子孙在这块地方长期耕种生活提供了正当理由和“合法性”。贾湖墓葬已有明显分化,大墓随葬骨规矩、龟甲、骨笛(骨律管)等“圣物”,而且墓主人基本都是成年男性,推测当时已出现祭祀首领和普通人之间的分化,可能已经进入到父系氏族社会。

总之,8000年前在黄河中游和西辽河流域出现了秩序井然的社会和一定程度的社会分化,在中国大部地区产生了较为先进复杂的思想观念和知识系统,包括宇宙观、宗教观、伦理观、历史观,以及天文、数学、符号、音乐知识等。这些思想观念和知识系统传承至今,构成中华文明的核心内涵。因此,有理由将中华文明起源提前到距今8000年以前,将其作为中华文明起源的第一阶段。

三、中华文明起源的第二阶段

距今约7000年进入新石器时代晚期,中国大部地区整合为三大文化系统。此时出现的许多符号、图案、雕塑,包括仰韶文化半坡类型黑彩带钵上的刻画字符、后岗类型的蚌塑龙虎,马家浜文化骨角器上的数字卦象符号,河姆渡文化器物上的双凤托日、双凤托举神面形象,表明已有的宇宙观和知识系统得到继承发展。从仰韶文化半坡类型等凝聚向心的环壕聚落来看,社会秩序更加严整。距今约6200年以后,仰韶文化东庄—庙底沟类型在晋、陕、豫交界区迅猛崛起并对外强力影响,导致中国大部地区文化交融联系形成以中原为核心的三层次的文化共同体,“早期中国文化圈”或者“文化上的早期中国”正式形成。

庙底沟类型的对外影响基于其社会变革所迸发的强大实力。距今约6000年以后,作为核心区的晋南、豫西和关中东部,聚落遗址数量激增三四倍,出现了明显的聚落分化,涌现出数十甚至超百万平方米的大型聚落。房屋建筑也有显著分化,有一种“五边形”的礼仪性建筑,在核心区的灵宝西坡等地面积达200~500平方米,已属殿堂式建筑,在周围地区则渐次缩小,体现出明显的等级差异。距今约5300年以后,在西坡出现随葬玉钺的大墓,钺当为军权的象征。在汝州阎村出现“鹳鱼钺图”,可能是一幅鹳(凤)部族战胜鱼(龙)部族的纪念碑性图画,很可能对应庙底沟类型西向扩展而对陕甘地区半坡类型产生深刻影响的事件。同时在中原和黄土高原地区还分别出现100多万平方米的巩义双槐树和秦安大地湾中心聚落,两者都有三门带前厅的殿堂式建筑。

庙底沟时代其他地区也加快了社会变革的步伐。长江下游的凌家滩文化出现100多万平方米的凌家滩中心聚落,有大规模的祭祀遗存和高等级墓葬,最高级别的墓葬有随葬品330件,仅玉器就达200件,富奢程度在同时期无与伦比。随葬品中的“洛书玉版”,被认为蕴含天圆地方、四方五位、八方九宫的宇宙观,和高庙八角星纹一脉相承,加上托举八角星纹和龙的玉鹰(玉凤)、玉龙、玉石璧,显示凌家滩也应当存在祀天行为。同时或更早时期,在崧泽文化早期、大汶口文化早期都出现大墓,长江中游的油子岭文化则出现多座古城。此外,凌家滩文化、崧泽文化、大汶口文化等的精美玉石器,油子岭文化和大汶口文化的精美轮制黑陶,都需要专业工匠才能制作完成。

西辽河流域的红山文化,出现了800多万平方米的超大型祭祀中心——牛河梁遗址,有着规模宏大的“庙、坛、冢”,其中最大的一座圆形三层大坛(圜丘),外层(圈)直径22米,内层(圈)直径11米,和《周髀算经》里《七衡图》所示的外、内衡比值完全相同,被认为是“迄今所见史前时期最完整的盖天宇宙论图解”。牛河梁的大石冢一般都只随葬数件到20余件祭祀色彩浓厚的玉器,璧、龙、凤、勾云形器等都应该与祀天仪式有关,这些大墓可能是主持祭祀的大巫觋之墓。红山文化精美玉器的制作也当存在专业化。

红山文化玉龙

红山文化玉龙

我们看到,庙底沟时代的黄河、长江和西辽河流域,出现大型聚落、大型祭祀中心,有了大墓、城垣、宫殿式建筑,以及大量美玉、美陶等,其建造或者制造需要较为强大的社会组织能力,需要较高的技术水准,显示已出现掌握一定公共权力的首领和贵族,社会开始了加速复杂化的进程,先前已有的天圆地方、敬天法祖等观念得以延续发展,进入了中华文明起源的第二个阶段。

四、中华文明的形成

如何才算进入文明时代、文明社会或者国家阶段,有着怎样的标准或者标志?历来争论不已。学术界曾流行过将文字、青铜器、城市等作为文明社会起源的“三要素”或者几要素的认识,但这些物质层面的特征因时因地而异,难以普遍适用。恩格斯则提出国家有两个标志,一是“按地区来划分它的国民”,二是凌驾于所有居民之上的“公共权力的设立”。这样的“软性”标志可通过对各地考古材料的深入分析加以判断,可能更具有普适性。以地区划分国民,就是以地缘关系代替血缘关系;凌驾于社会之上的公共权力,也就是“王权”,建立在阶级分化的基础之上。以上述两个标志来衡量,在距今5100年左右的铜石并用时代之初,长江下游和黄河中游地区至少已经达到了早期国家或文明社会的标准。

长江下游的良渚文化以余杭良渚遗址为中心。良渚遗址有近300万平方米的内城、630万平方米的外城,有水坝、长提、沟壕等大规模水利设施。内城中部有30万平方米的人工堆筑的“台城”,上有大型宫殿式建筑。城内有级别很高的反山墓地,发现了随葬600多件玉器的豪华无比的大墓。在良渚古城周围约50平方公里的区域内,分布着300多处祭坛、墓地、居址、作坊等,可以分成三四个明显的级别。良渚诸多超大规模工程的建造、大量玉器等高规格物品的制造、大量粮食的生产储备,都需调动广大空间范围内的大量人力物力,神徽、鸟纹、龙首形纹的普遍发现可能意味着整个太湖周围良渚文化区已出现统一的权力和高度一致的原始宗教信仰体系,存在一种对整个社会的控制网络。良渚古国无疑存在区域性的“王权”。

良渚文化神人兽面

良渚文化神人兽面

黄河中游地区的仰韶文化有不止一个中心,其中黄土高原地区以庆阳南佐遗址为中心。南佐遗址发现有多重环壕,外环壕面积约600万平方米,遗址中部是由两重内环壕和九座夯土台围成的面积30多万平方米的核心区,再中间为大型建筑区或“宫城”,中央的夯土墙主殿建筑面积800多平方米、室内面积630平方米,其规模在同时期无出其右。长方形的夯土“九台”每个底面都有上千平方米,外侧还有宽大峻深且夯筑底壁的环壕。宫城附近出土了和祭祀相关的精美白陶、黑陶、彩陶,以及大量水稻。南佐环壕、宫殿式建筑、“九台”的建造工程浩大,白陶等高规格物品的生产存在专业化分工。调查显示,在南佐遗址周围还存在多个出土白陶等高规格物品的较大聚落,当时在黄土高原可能存在一个以南佐为核心的、拥有区域王权的“陇山古国”。此外,上述双槐树中心聚落依然发达,在郑州地区可能存在一个“河洛古国”。

良渚遗址群所在区域之前仅有少量小型的崧泽文化遗址,南佐遗址区之前也仅发现个别小型的庙底沟期遗址,距今5100年左右两地突然涌现出超大型聚落,显然都不是在原有聚落(社会)的基础上自然发展而来。这样大规模的聚落营建,可能需要调动较大空间范围的人力物力,已经打破了原有各氏族社会的局限,一定程度上凸显了地缘关系,意味着早期国家的出现。不过这个时期的地缘关系组织或者早期国家,还主要限制在太湖周围或者黄土高原这样的局部地区,当时的国家形式因此可称之为“古国”或“邦国”。当然,地缘关系的出现并非意味着血缘关系或族群的消失,实际上各族群只是经历了一番“成建制”的整合,血缘和宗族关系一直是中国社会的基础。

距今5000年左右,除西辽河流域的红山文化在达到发展顶峰之后突然衰落外,黄河中、下游和长江中游地区社会也都有进一步的发展,已经初步进入文明社会或者站在了文明社会的门槛。海岱地区大汶口文化墓葬规模更大、分化程度更甚。长江中游的屈家岭文化涌现出大约20座古城,其中最大的石家河城面积至少有120万平方米,中心位置为宫殿式建筑区,其他还有专门的祭祀区、墓葬区、陶器作坊区等,石家河古城有可能是整个江汉古国的中心。

五、中华文明的早期发展

中华文明的早期发展有大约距今4700年和距今4100年两个关键节点。

距今4700多年进入庙底沟二期或者广义的龙山时代以后,黄土高原尤其是陕北地区遗址急剧增多,北方长城沿线突然涌现出许多军事性质突出的石城,同时在黄土高原文化的强烈影响下,内蒙古中南部、河北大部和河南中部等地的文化格局发生突变。这一系列现象应当是以黄土高原人群为胜利方的大规模战争事件的结果,很可能与文献记载中轩辕黄帝击杀蚩尤的涿鹿之战有关。

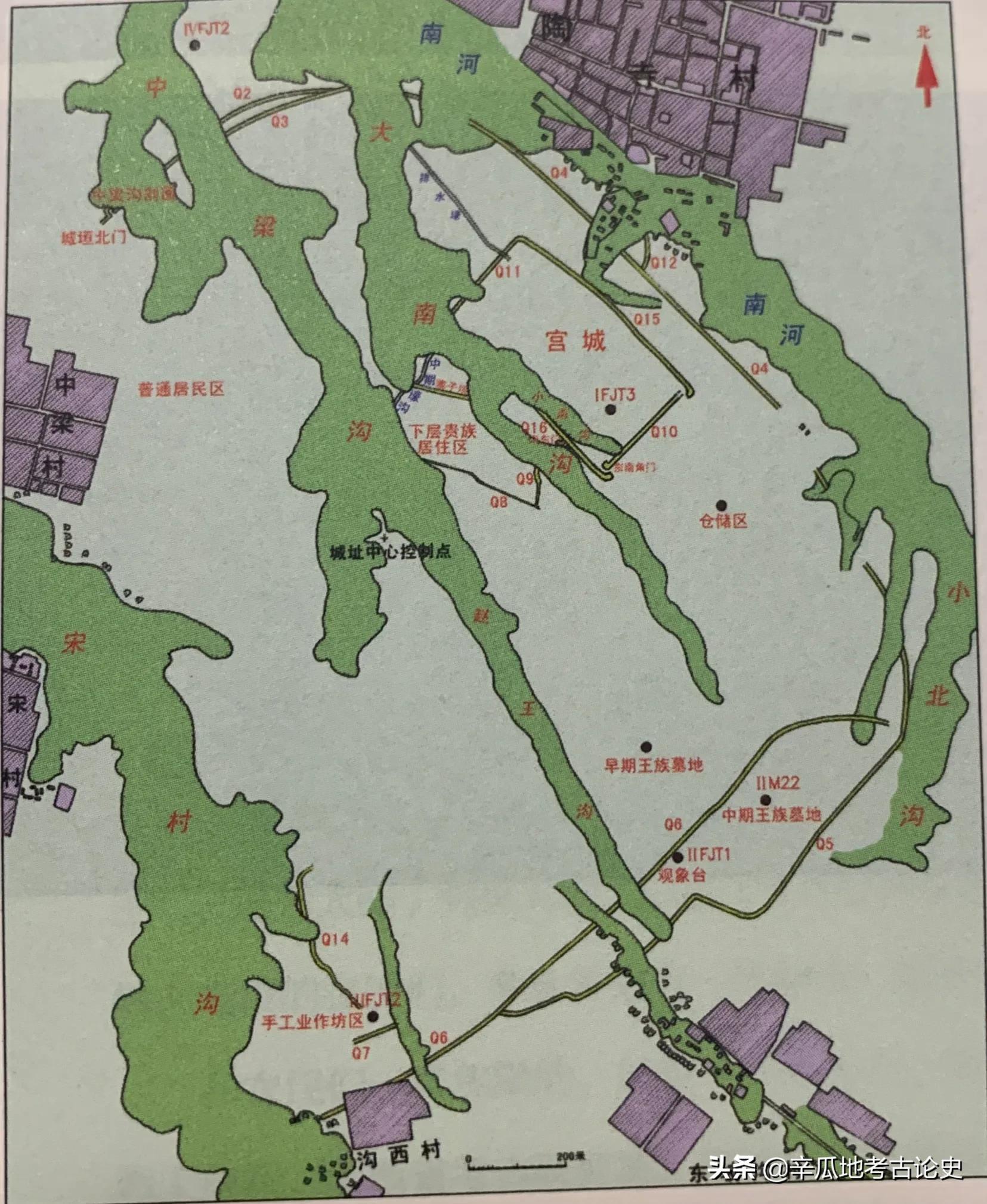

距今约4500年,在晋南出现面积约280万平方米的襄汾陶寺古城,拥有宫城、宫殿建筑、高等级墓地、“天文台”或祭天遗迹,以及仓储区、手工业区等。大墓随葬玉钺、玉琮、玉璧、鼍鼓、石磬、彩绘蟠龙纹陶盘等成套礼乐器,存在一定的礼制,墓主人当兼有军权和神权。与陶寺古城大体同时的陕北延安芦山峁遗址,仅核心区面积就达200万平方米,发现多处大型夯土台基,上面有中轴对称的多进四合院式宫殿建筑。距今约4300年,在陕北出现面积约400万平方米的神木石峁石城,其核心的皇城台雄伟高大,外有壮观的石砌护坡,内有宫庙区及精美石雕,外城门有内外瓮城、巨大墩台。出土大量精美的玉器、几十万头羊骨等,显示出存在强大的社会组织能力和一定的社会分工。和石峁同属老虎山文化的还有约138万平方米的内蒙古清水河后城咀石城、约70万平方米的山西兴县碧村石城等。黄河以南的王湾三期文化则有禹州瓦店、登封王城岗、新密古城寨和新砦等中心聚落或者古城遗址,发现大型建筑基址和精致黑陶等。

陶寺遗址

陶寺遗址

这一时期黄河中游地区属于中原龙山文化范畴,有可能形成了一个以黄土高原为中心的大型社会或者早期国家。芦山峁、石峁都是山城,前者祭祀性质突出,后者军事色彩浓厚,而位于汾河谷地的陶寺古城最有可能是这个大型社会或者早期国家的都邑所在地,如果这样,其区域王权的范围比以往任何时候都要强大。不少学者认为陶寺古城为唐尧之都,但也不排除颛顼以后诸帝早在此建都的可能性。陶寺也是突然涌现出的超大型聚落,在黄土高原当地文化基础上融合了大量大汶口文化、良渚文化等东方文化因素,人群构成不会单纯。假设中的黄河中游古国包括陶寺文化、老虎山文化、王湾三期文化等不同的考古学文化,人群成分就会更加复杂,理应是基于血缘关系的地缘组织。

距今4500年以后良渚古国渐趋衰落,黄河下游和长江中上游地区社会进一步发展,应该存在其他一些古国。黄河下游地区先是在大汶口文化晚期出现随葬品更为丰富的大墓,距今4500年以后有了棺椁成套、随葬品成套的临朐西朱封大墓。长江中游的石家河文化在屈家岭文化基础上继续发展,诸多古城继续沿用,出土了颇具特色的数以十万计的红陶杯、红陶塑等祭祀物品。四川盆地的宝墩文化也开始出现面积近300万平方米的古城。

石峁

石峁

距今约4100年的龙山晚期,中原龙山文化大规模南下豫南和江汉两湖地区,很可能对应古史上的“禹伐三苗”事件,随即夏王朝诞生。通过“禹伐三苗”至少已将长江中游纳入夏朝版图,稍早的时候中原龙山文化还曾南下江淮等地,因此,《尚书·禹贡》等记载的夏禹划分的“九州”很可能有真实历史背景。从这个意义上来说,夏朝初年夏王已经初步具有“王天下”的“大一统”政治王权。此时陶寺晚期出土朱书文字、青铜容器等,不排除夏初都城仍在此地或附近的可能性。文献记载夏朝统治集团除夏后氏外还有许多其他族氏,是一个“建立在血缘组织基础之上的政治组织”,夏朝“九州”疆域更是统一天下“万国”的结果,中华文明从此进入成熟的“王国文明”阶段。

约3800年以后进入以偃师二里头为都城的晚期夏王朝阶段。二里头都邑面积300多万平方米,中央有10多万平方米的宫城,内有10余座大型宫殿,在二里头文化甚至当时的整个中国都首屈一指,具有唯我独尊的王者气象。二里头的日常陶器主要源于河南中东部,复合范铸青铜礼器技术源自中原当地并可能接受了来自西北地区青铜技术的影响,玉礼器主要源自陶寺和石峁,爵、斝、鬶、玉璋等礼器则辐射流播到中国大部地区。之后的商、周是更加成熟发达的文明社会。

二里头的中华第一爵

二里头的中华第一爵

需要指出的是,中国和中亚、欧亚草原等地之间从距今5000多年以后就开始了文化交流,中国的绵羊、黄牛、小麦、青铜器技术等新因素就是文化交流的产物,距今4000多年以后这些新因素汇聚于黄河中游地区,一定程度上促进了夏王朝的崛起和商周王朝的发展。

六、结语

概括而言,黄河、长江和西辽河流域等地距今8000多年已经出现较为复杂先进的思想观念和知识系统,成为中国历史上最伟大的一次原创思想爆发期,社会秩序井然,至少部分地区出现基于祭祀权力的社会分化并可能已经是父系氏族社会,进入中华文明起源的第一阶段。距今6000年以后出现聚落之间、墓葬之间的显著分化,有了宫殿式建筑和高规格物品,显示已存在掌握一定程度公共权力的首领和贵族,社会开始了加速复杂化的进程,进入了中华文明起源的第二个阶段。距今5100年左右出现超级中心聚落、原初宫城和宫殿建筑,有了大型工程和豪华大墓,已出现区域王权和建立在血缘关系基础上的地缘组织,中华文明正式形成,属于“古国文明”阶段。距今4100年左右初步形成“大一统”政治格局,进入拥有“天下”王权的夏代和比较成熟的“王国文明”阶段,距今3800年以后的夏代晚期和商周时期“王国文明”进一步发展。中华文明是土生土长的文明,早期的中西文化交流为中华文明的形成和早期发展提供了新鲜血液。

中华文明早期最鲜明的特征,就是具有“一元”宇宙观和“有中心多支一体”的格局。“元”是根本源头之意,距今8000多年中国大部地区有着“天圆地方”“天人合一”的“一元”宇宙观,这是文化上的中国能够融为“一体”、政治上的中国“分裂时向往统一、统一时维护统一”的根源所在。中国地理环境广大多样,因此文化上的早期中国具有“多支”结构或多个样貌,中华文明起源也有不同的区域子模式。中华文明诚然是各区域文明社会互相融合、各地文明要素互动汇聚的结果,但黄河中游地区文化和社会发展连续性最强,多数时候都具有中心位置,起到主导作用,黄河中游地区是中华文明之花的“花心”。这样一个“一元”宇宙观和“有中心多支一体”格局的早期中华文明,既不同于西亚、希腊式的“城邦文明”模式,也不同于社会文化高度同质的“埃及文明”模式,而是将具有共同基础的多个支系的区域文明社会统一起来形成的特殊文明,可称为“天下文明”模式。“天下文明”模式,以及敬天法祖、诚信仁爱、和合大同等文化基因,是中华文明跌宕起伏而仍能连续发展的根本原因,也是中华文明伟大复兴的根基所在。

原文发表于《中华民族共同体研究》2022年第4期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000