熊承霞:从玉石到瓷器的造物路径

#头条创作挑战赛#在中国文化原型基因中,玉石文化从野生状态的石头开始,经历了从劳动工具到国器象征、美学代表、道德转译的自身属性变迁。玉石不仅维系着先民生存的物质基础,更超越成为中华文明进程中的文化表征与精神信仰。作为原编码符号,玉石承载着中华文明的发生史与道器合一的观念史,在长久的转换中凝聚为深层的文化原型。玉石催生了与之相适应的美学认知和国家精神,激发出“近玉”与“尚玉”的瓷器造物思维,成功求解到贯通数千年的文脉基因。一个没有建构“传播体系”的文明是不可能长久持续的,正是透过从玉到瓷的造物认知变迁与审美实践,中华造物路径中的智慧与观念最终整合为文化理想与文明传播共享的路径。溯源玉与瓷关联的造物文化基因,有助于解读“玉成中国”造物思想中的德性目标,并探索其作为中华文明传承的规范性文本和“CHINA”编码与解码之间的意涵。

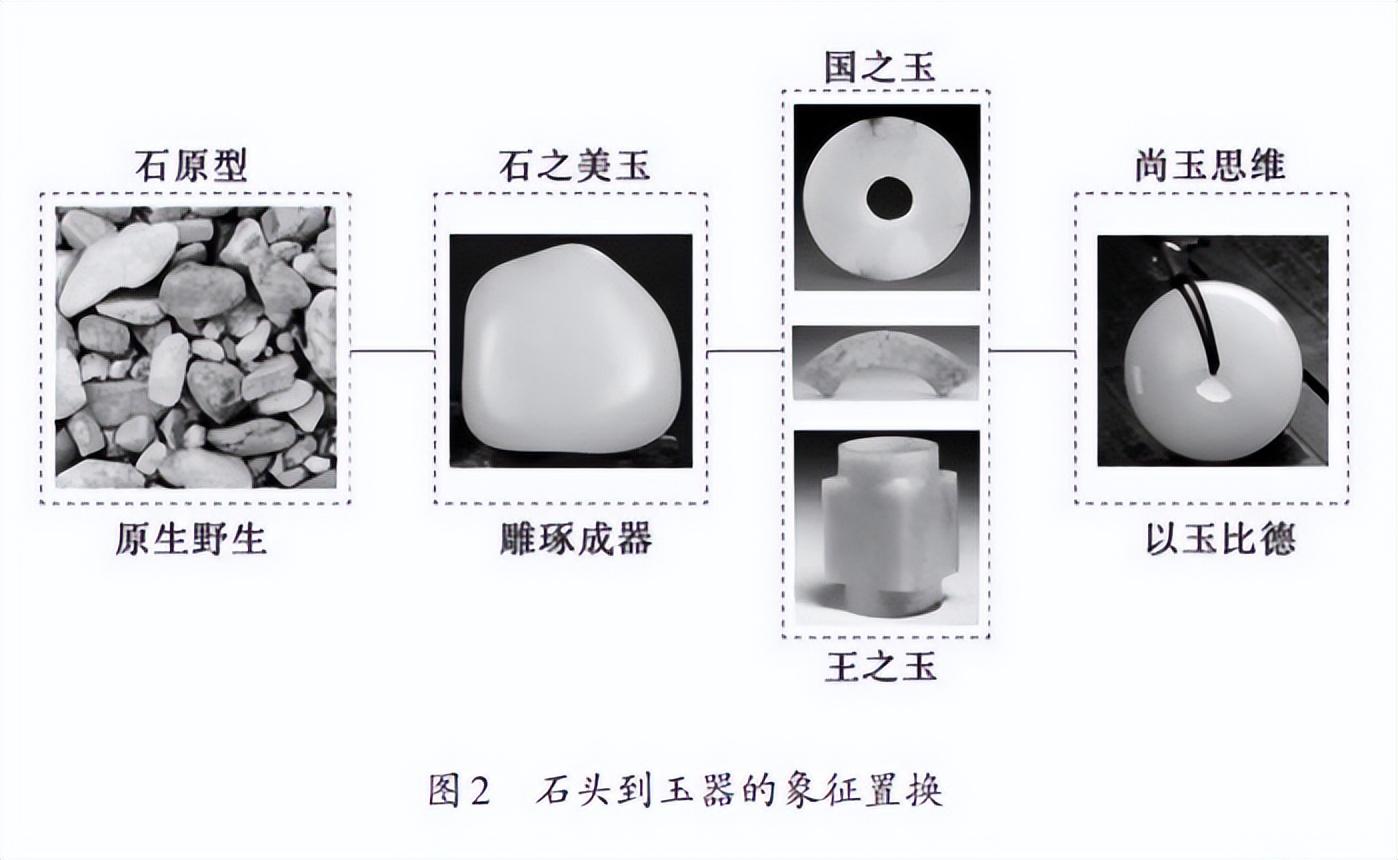

在中国各大早期文化遗址的出土器物中,可以发现一个规律,其都出现了种类不同的玉器,这些玉器至少在公元前6000年至公元前1500年间象征着一种“级别”。众多学者对这些出土的玉器进行了人类学、考古学方面的研究,总结玉及玉器的功能经历了从“工具”“物器”“敬神”“药食”“齐天”“国器”“殓葬”“祥瑞物”“君子”“美好”的认知变迁。这说明玉作为华夏文明原型的重要基因,不仅表述在文学歌赋中,很早就通过器物造型实现野生的石材超越更新为人造的玉器,整个过程凝练着选材、加工、模拟、替换、圣化、生活化等一系列从物质功能到美学范畴的主题演变。早期文献中专门开启了玉的神圣化定位,《穆天子传》中记载“群玉之山”,《山海经》中则记载了“玉当作种子”“食飨玉(食玉英)”“祭祀山神”“玉使人羽化登仙”“玉超脱自然通神灵”等诸般表述。经过圣化的玉从普通的石块中游离而出生成为文化符号,并一直承载着中华文明进程中极为核心的动力机制功能。玉除了引发国家和民族的精神象征外,也激发了造物智慧的升华,尤其是对中国瓷器“似玉”制造的联动智慧。玉与瓷不仅统一着华夏文明的观念,整合着中国“格物穷理”的理想,更是中国古代造物的灵魂。从出土玉器的文化原型隐喻开始,探寻中国瓷器“尚玉”美学及道德观念的建构,以此维度思考“从玉石到陶瓷”之间相互递进的文化传播路径,或可视为求解中华文化原型文脉及文明持续动力机制的有效方法。

一、玉石与造物的关系

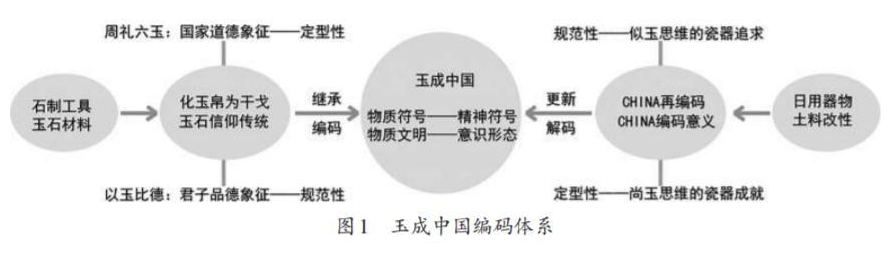

《说文》中解读玉是“石之美者为玉”,美的石头呈现出的单纯与均衡,与形式美的视觉要素一致,表现出感性质料以及元素之间色彩、形状、线条的组合规律,与人内在对美的经验和抽象美感形成共性。因此,最初的一件石器工具可谓开启了造物实战的经历,通过对石头的选料到制作成工巧材美的工具,人们逐渐找到理解未知自然力量的方法。造物的工具性实践也同时激发了人们内在心性的追求,精神及审美的思考逐渐通过造物进行比附。因此石头中的美玉,慢慢成为人们寄托思想的符号,成为接近表述灵魂的特殊质料。在造物之外,文本的传播继续升华玉石的灵性,赋予其王者、疆域、君子等人格化符号。玉石从而以符号编码与造物的目的功能结合在一起,构成人类生存意义的多维度层级,最终与信仰道德等意识汇合在一起,生成为国家、社会、道德意识的符号意义体系(如“图1”)。

工具的最初原型本无美与不美,有的只是得心应手的“好用”,但人的愿望在“好用”基础上会逐渐与审美品味结合,从工具走向器物最后走向专门为审美而生的工艺品。例如彩陶器,一开始只是盛水和物的容器,用泥土烧结而成,但出土的彩陶除了素器外,还绘制着各种秩序化的图案,这些图案有的是表达族群的图腾,有的是植物花草的视觉组合,经过装饰化的彩陶毫无疑问表达着先民原始的精神情感。又例如青铜器被誉为国之重器,是因为青铜器采取方正浑厚的造型,施加凌厉豪迈的装饰符号,以承载道德“品格”和国家形象。因此,从工具出发的造物一方面不断激发新的技术和创新思维,另一方面创造思维的成果又作为国家形象符号。这不仅是人的禀赋,也是由对文明的追求或者对文明程度的渴望所决定。在当今21世纪的数字时代,土著人群与现代文明人同时存在于世界,两者本质上并非人种的先天优劣,而仅仅因为对存在的观念和认同有所差异。土著人认为自身是自然界不可分离的物质,其更愿意选择“不发展”和“非教化”的生存方式。人类总是有各种理由选择适合的生存模式,也就有理由选择文明的模式,从社会进步的层面考虑,文明化的程度对世界而言似乎是进步的,但进步的同时对自然生态的毁坏也同时存在。然而有步骤地追求文明及其文化精神,是人类的共同理想。

从原材料出发,玉石作为天然的材料,利用其光洁剔透的外观引导出造物材料的美学认知。自然界对于各种物质的出产似乎有一种恒定的数量,珍贵的物质总是以稀有为特征,然而越是稀有就越成为人们竞相追逐的对象,所谓“物以稀为贵”。由于人们对于玉石质料超越普遍意义的解读,自然就可能在造物中激发通过技术技艺创生一种替代品,希望产生一种持续的、大规模的、常态的能与玉石相媲美的物质,从而满足精神与美学上对于玉石质料的比附。从第一块石头工具顺延推溯到瓷器的变迁,便能从中寻找到“类玉”造物思维的智慧变迁,如“图2”所示将不同时期出土的石器工具,不同象征意义的玉器,类比瓷器的表皮质感,便可能体会到石玉与土瓷之间完美的造物智慧。

从玉石的加工技艺角度出发,玉石质地坚硬,其切割打磨需要有更坚硬的材料完成,这就增长了人类辨识多种材料性能的经验。同时长久的“切磋琢磨”培养了人们恒久坚韧的意志,“它山之石可以攻玉”“抛砖引玉”“以玉比德”便在造物实践之中被培养出来。因此,造物活动从原初的功能加工到装饰,逐渐与人的情感及仪式行为相结合,成为本体精神的超越,从而完成由玉石的原型特质、工匠伦理引导出的一种德性转化,最终走向精神层面的象征。俗语说的“心灵手巧”,便是这种造物的心性转化,持久推进的手工造物技艺会与人的心灵意识相碰撞而产生智慧的叠加。“玉”从而内蕴着人类共同意识形态最高的成就,成为“道德”与“伦理”思维的扩散和传播符号。正是因为玉石在其传承过程中多维度的意义彰显,使其构成了中华民族的整体信仰体系。在凡俗生活中关照为“美德”,在国家传播中表述为“大同”,在个体存在中释放为“伦理”,这个体系既是中华文化原型的核心又是文化得以共享的意义呈现。由于玉石的野生造物本质,加之被赋予的有意味的符号编码,在其材质匮乏时,自然成为有计划探索近似物质的造物设计对象,同时也激发了创新的审美标准。中国瓷器便是在玉石符号构成的象征意义之下不断再编码为新的意义。

二、陶瓷作为玉石造物传承与替代的意义

《陶说》序言中将瓷器与玉器的价值等同在一起:“瓷器与金玉同珍者,有其过之,无不及也。”先民在石器工具时代,通过工具的制作,意识到石材的不同质料,认为玉非常贵重,把玉石加工为高级生产和生活用具。由于玉石的种类较多,先民对玉石进行一种质料与色泽的分类,也有可能根据稀有程度不同而分类。通过文献及传说分析,上古先民将最稀有的玉石作为宇宙空间最珍贵物质的象征,以此献祭于天表达敬畏,体现对宇宙观念的模拟。千字文“天地玄黄、宇宙洪荒”,说明古时就存在以玄黄这两种色彩为象征的玉石思维。叶舒宪曾从玄黄对应的玉石为延伸,对应到“玄黄赤白”的四色象征体系,认为玉文化的史前史和文明史是以“先玄而后黄”贯通为一个有机整体,并推断出一个以玉器生产的颜色为价值变迁的公式:“一玄玉(5000多年前),二(青)黄玉(4000多年前),三白玉(3000年前)。”这里面的变迁除了玉较石更珍贵外,还体现了玉石矿源开采量的多寡而导致玉石应用比例的变化。

周代开始,以文本记载了构筑国家层面的六玉组合。《周礼·春官·大宗伯》载:“以玉作六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”玉石经由《周礼》而成为代表国家疆域的符号编码,最后构成皇权符号玉玺以表达“替天行道”之帝王的权力(如“图3”)。因此作为中国国家性质的符号意义是“国中有玉”,换句话说,就是玉作为符号意义已经构成一个国家的道德符号表征体系。《周礼·春官·大宗伯》:“以玉作六瑞,以等邦国:王执镇圭,公执桓圭,侯执信圭,伯执躬圭,子执谷璧,男执蒲璧。”六瑞等同于规范性邦国的意义编码,同时也是一种文明礼仪与规范的象征。儒家继承周礼思想将玉人格化上升为“修束正身”的意义体系,君子“无故玉不离其身”,从而人们保持佩戴玉希望获得“君子”的形象。黎民百姓比附玉德而将玉升级为吉祥美好的符号,玉逐渐在中国规范为社会性完整意义的文化编码。玉石所产生的广泛而深远的影响之一,是推动陶器发展为瓷器。陶仅是土借助火而实现的初步改性,其成就在于“器”作为载体的成熟,但其改性的材料并未上升到圣化后的玉质程度,这也导致“类玉”成为瓷器的最高成就标准,通过彩釉强化陶而达到近乎玉器的效果,从而使泥土变幻为金玉,构成中国造物文化的最高智慧。

从科技和审美的双重角度出发,瓷器作为玉器的形象替换,能够解决玉符号编码定型传播中原材料的多寡等一系列问题。首先,玉石稀有不可再生,导致用玉昂贵,瓷器的“似玉”在外观上满足了人们对玉的拥有感,实现了“以玉比德”的心理;其次,玉石为天然野生设计,加工为器的难度相较于陶器、漆器、青铜器等造物技术更高,从而缺乏批量生产的价值,而瓷器则具有较高的生产力,其传承至今的成功之道不仅是对玉质的高度模拟,更是人造设计行为与智慧的极致呈现;最后,玉石表面加工工艺单一,无法进行色彩类的装饰美化,而瓷器表面是在釉彩的“近玉”中探索玉的相同质感,能够在釉彩的变化之下实现玉石及其其他宝石的色泽。受这些因素限制,玉石很难发展为日常用器具。但玉石被赋予的道德、君子、国家等符号编码,又是人们文化追求中的重要行为载体,这就需要有接近玉石情感表征的新材料产生,陶瓷是其中最为完美的玉石替代品。尽管陶和玉几乎发生在同一时期,目前考古显示最早的陶器出现在新石器时代早期,到仰韶文化时期陶质已经有红陶、灰陶、黑陶、白陶和彩陶之分。而玉石质料的出现通过考古比对应早于陶器,红山文化、良渚文化、齐家文化、三星堆文化、石家河文化、凌家滩文化出土的玉形、玉质虽都不尽相同,但这些遗址出土的不同性质的玉器,都关乎中国学者认定的“玉石文明”时代,这个时代玉器的意识形态已经具有神与灵物的概念。作为升天转世得神庇佑的圣物,也作为统摄自然力量的神器,玉石构成了整体华夏民族“尚玉”的精神维度。在这种维度引导下人们期盼日常生活最大限度的处处有玉,虽受制于玉料产量和工艺的局限,却激发了人们求索“似玉”的器物生产,随着制陶技术的成熟,细腻瓷土的发现,对胎体施加表层釉彩工艺的启发,以瓷为体而达玉器的效果也逐渐让瓷成为理想的器物。

三、瓷玉整体思维的技术变迁

严格意义上最早的瓷器是在浙江出土的东汉时期的青瓷,这种瓷表面施加较厚的透明釉层,温润富有光泽,抗透水性强,经过1260℃至1300℃的高温烧制后胎釉紧密结合。由于釉料中含有一定的铁元素,成色接近青玉质料的青绿色或青黄色,被称为青瓷。事实上,早在商代,由于青铜冶炼技术的精湛,人们将此技术与制陶相结合,就已经创造出了原始瓷器。《中国陶瓷史》认为:“大约在公元前16世纪的商代中期(远在3500年前),中国古代劳动人民在烧制白陶器和印纹硬陶器的实践中,在不断的改进原料选择与处理,以及提高烧成温度和器表施釉的基础上,就创造出了原始的瓷器。”这时期属于一种表面无釉的“原始素烧瓷器”向青瓷不断推进提升的过程,到东汉晚期才逐步出现了“素肌玉骨”较高标准的细瓷。

从原始瓷器迈进到青瓷是个漫长的过程,尤其要达到“似玉”的意境,的确需要不断在瓷器造物上进行推陈出新。在一些文献中可以看到,从魏晋南北朝时期开始人们已经以“玉”来表述瓷器的美感,一些瓷窑逐渐得到人们的认可。唐朝诗人顾况在《茶赋》中说越窑是“越泥似玉之瓯”。越窑是古代南方著名的青瓷窑,位于浙江的绍兴、上虞、余姚,有“隐露精光、如冰似玉”之誉,陆羽也在《茶经》里称“越瓷类玉”。除越窑外还有四川大邑邛窑烧瓷,杜甫有诗云:“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传。”“扣如哀玉”是说明经高温所烧的瓷胎密度均匀,叩击有如玉发出的凄清声。唐代李肇说:“内丘白瓷鸥,端溪紫石砚台,天下无贵贱通用之。”此时的江西景德镇也同样富有盛名,《景德镇陶录》卷五记载:“唐武德中镇名陶玉者载瓷人关中,称为假玉器,且贡于朝,于是昌南镇(景德镇古名)瓷名天下。”卷五又载:“霍窑,窑瓷色亦素,土墡腻,质薄,佳者莹缜如玉,为东山里人霍仲初所作,当时呼为霍器。”霍器是唐代景德镇霍仲初主持的瓷窑,这说明瓷器工艺在唐代已经开始了专门化的组织管理,从而为瓷器超越玉石提供了技术保障和审美标准。

历史上最接近玉的瓷器为“柴窑”。传说五代后周皇帝柴荣改进瓷器,发明出柴窑,在明代曹昭的《格古要论》一书里对中国五名窑的排列是“柴汝官哥定”,柴窑位列第一。尽管如此,但很少人见到真正的柴窑作品,考古也一直未能发现窑址。有关柴窑的成品之美在文本中有众多赞誉,如“天青色、滋润细媚、有细纹、多足粗黄土”“雨过天青云破处,这般颜色做将来”“其色正碧,流光四照”。明代文震亨在《长物志》中写道“柴窑最贵,世不一见。……青如天,明如镜,薄如纸、声如磬”,未涂釉的底部呈现瓷胚本来的粗黄色。清代蓝浦、郑廷桂在《景德镇陶录》一书中也说柴窑瓷“滋润细媚,有细纹,制精色异,为诸窑之冠”,还说柴窑瓷久不可得,得到残件碎片,也当珍宝,用作服饰、帽饰。2015年日本武雄市阳光美术馆展出的青百合花瓶,被怀疑很可能是中国已经失传的柴窑实物。

宋代是中国瓷器的巅峰时期,其追求本身器色釉的纯粹感觉,以“似玉”的光泽和质感为美,使瓷器拥有玉的色泽、质感。同时重视瓷和釉之中的科技合成,以科技促进玉感效果。叶国珍总结:“南宋官窑瓷玉质感艺术效果,除了与釉的化学组成和烧成技艺有关外,施釉技艺形成的釉料蓬松雾状结构对瓷釉的玉质感影响也非常大。”可见在任何时候,科技的创新同样是升华造物的必要条件,各地瓷窑对瓷器的称赞也逐渐接近玉容,宋代彭汝砺在《送许屯田》诗中描述景德镇的瓷器效果为“浮梁巧烧瓷,颜色比琼玖。”这里的琼和玖,泛指美玉。哥窑的无光釉,犹如“玉脂”般光泽;汝窑色泽青翠华滋,釉汁肥润莹亮,有如堆脂,视如碧玉,扣声如磬,有“似玉非玉而胜似玉”之说。定窑釉水莹润,富有灵动之气,如白玉一般的。苏东坡赞美“定州花瓷琢红玉”。北宋还有著名的耀州窑,宋元丰七年(1084年)《德应侯碑》记:“巧如范金,精比琢玉。……磬其声,铿铿如也,视其色温温如也。”这是中国最早的窑神庙碑,而德应侯是中国历史上唯一皇帝敕封的窑神。耀州窑中的青瓷刻花小碗,质地精细,恰到好处的透明度,呈现出一种稳定的橄榄青色,被世人赞为“其色温温”“精比琢玉”。其他还有南宋吉州窑以纯净细腻类如翠玉,其瓷的灵性在《格古要论》中有记载:“文天祥经过永和,窑内瓷器全部变为玉。”这个传说虽带有神话色彩,但吉州窑的瓷器达到了玉的效果却为考古实物所证实。

四、由“齐玉”思维到陶瓷“超玉”符号编码的文化意义

中国各大名窑在宋时走向稳定与繁荣,得益于“齐玉”思维。元代在中国山水及文人画派的影响下,以体现中国画的颜色釉为特征,改变宋代以前追求的“仿玉”效果,“从而结束了元代以前瓷器的釉色主要是仿玉类银的局面”。尽管如此人们仍旧推崇最高美学境界的瓷器在宋代。从上可知造物技术成为文明的动力编码,与文本神圣定型传播并成为普世审美有关,也就是通过某种参照物为源构建理想的审美境界,这种理想的境界具有一种超越精神的提炼,接近人本存在的最高目标层次。中国造物思想“师法自然”,执信自然中包含无穷尽的力量,而获得这个力量则需要借助一定的“媒介物”及以媒介物构成行为。玉石正是人们从自然万物中挑选出来的最接近自然的精神物,由此沉淀为对玉的各种文化信仰。而玉石资源的匮乏更催生了人们创新研制新的可持续更新的替代物。以玉文化为原型而产生的瓷所展现出的古代造物科技能力和创造能力,其器物的形态美、釉质美、装饰美几乎代表了设计体系的集成,也成就了中国从“玉成”到“CHINA”的形象。

英语符号也以双关词“CHINA”表述中国,与玉帛有关,历史上有“玉帛之路或丝绸之路”的不同表述,其中“丝绸之路”为李希霍芬所定义。1877年,德国地理学家李希霍芬根据公元一世纪希腊人的《厄立特里亚海航行记》和司马迁的《史记·大宛列传》撰写出版《中国亲程旅行记》第一卷,在描述公元前后中国与印度和内亚巴克特里亚(大夏)之间的贸易和交通时,创立了“丝绸之路”(Seidenstrassen)一词。这部书共五卷,第五卷于1912年出版。外国学者根据中国出口的物品定义的一个名词,由于其书籍的传播范围而使得“丝绸之路”的概念被广泛接受,但却毫无疑问遮蔽了通西域的真正意图。透过史料分析“通西域”的意图至少体现如下三点:一是象征国家与道德形象、普世美学和君子形象的玉因用量大而十分稀有,因此寻找优质玉石和玉矿成为社稷重点;二是匈奴的强大,农耕文化与游牧文化的较量不断,通过西域与各个邻国建交能够共同抗击匈奴之祸;三是贸易交换,汉民族用丝绸陶器交换西域的玉石、黄金与骏马。加上中国地理位置的特征,东南临水,东南的“出路”需要借助高超的航海技术,因此秦汉之前的中国较为重视西边的通道。加上西边多高大山脉,由西向东顺势而成的地理维度,与神话中所宣扬的“崇高”神圣文化有关,历代中国王朝都重视西边的疆域,以丝帛交换促进国家安宁也是历史记载中的常态。

汉代“玉帛”这两种物质早就超越其原本的功能性,上升到一个政治“外交”、贸易“传播”、社会“伦理”的层次。而宋代的瓷器又继承和扩大了“玉帛”的功能,展现出华夏民族极致的造物智慧,由器具之美传播到天下,造物的成果得到深层的转化和新陈代谢,在整个社会视域已经再编码为“货币、兵戈、精神、君子、道德、国名、宗教”等新意。华夏文明也在这个编码体系中获得修正和持续的动力机制。中国文化运用玉和瓷找到了合适的土壤,寻找到儒道释统一的基点,甚至在特殊的朝代,成为强化封建传统和宗法关系的纽带,陶瓷文化中也发展出“人格神”,成为人们的精神追慕对象。魏晋南北朝以后,瓷器几乎成为每个朝代的文化代表,唐三彩的盛唐气象,宋代瓷象征的清玄精神,元青花投射的蒙古族“长生天”概念,明代青花的文化成熟象征,这种由造物而引发的文化与哲学观念的提升是人类社会的财富,具有跨越历史的现代文化原型的意义再生作用。正如《中国陶瓷文化史》的作者赵宏所言:“陶瓷艺术是一种带有内容倾向的表现形式,即‘有意味的形式’。……陶瓷艺术充分地接受社会发展和文化发展的成果,并且这种吸收也具有反馈作用,即陶瓷艺术以自己的形式承担着文化流通的转换器的作用。”

对于“CHINA”一词的来源也曾引发各方学者的讨论,精通英、法、日、韩诸文的文僧苏曼殊指出,CHINA一词起源于古梵文,为古梵文Cina的音译。苏曼殊认为这是三千四百年前对黄河流域的商朝的美称。Cina的意思是智巧,大概是古印度人与商朝之间已经有交往,是商朝物茂繁荣的景象留给古印度人的印象。其实这“智巧”的美称也是与其造物能力不可分离的,中国人一直强调“格物致知”,在实践中造物的思维会随着心智而巧妙转换。《牛津英语大词典》中,也认为CHINA作为国名是起源于古印度人指称邻国中国。通过战争、民族迁徙、文化传播等途径,中国的智慧广为流传,主要的还是通过造物文化而传播,商周就因为器物文化而影响周边国家。也有学者认为在波斯语中的“Chin”一词是代指秦国(秦朝)。后来印度也受到了波斯词语的影响,而广泛使用,比如“Chinasthnana”一词就有可能受到了波斯语的影响。

瓷器china主要得名出自对中国CHINA共享世界精美器物的赞誉,英文中早就有瓷器一词(porcelain)。只因用国名来替代物品,是着重强调此物出自中国,并且拥有如玉般的美学高度,以区别其他国家的瓷器,可见china是由瓷器造物引发的对中国的景仰。从“玉帛”的交换之路,到中国古代以追逐玉转移到瓷器创新,成功地找到了一种替代“玉”的人造物质,从而再到改写以“帛”换“玉”的历史为中国瓷器誉满天下的反客事实。中国古代造物的成就通过瓷器而确立了在世界文明体系中的地位。这些物质最初的用意经过历史的传播,已经超出其原先的物质本体,就如同当代用“奢侈品”经营出的“文化传播”,人们常常因某一奢侈品而联系到其国家的文化原型。历史的轮回,数千年来中国瓷器和丝绸便如同今天的“奢侈品”,以极高的物质与象征美征服从西域而来的各个国家。也就是中国传统造物首先定义了一种极高度的审美境界,而后不断通过造物成果升华其价值意义,并定型为一种世界级的文明符号。所谓“瓷器或容器的态度”,用古代的话语来说就是“和合万方”或“协和万邦”。

结 语

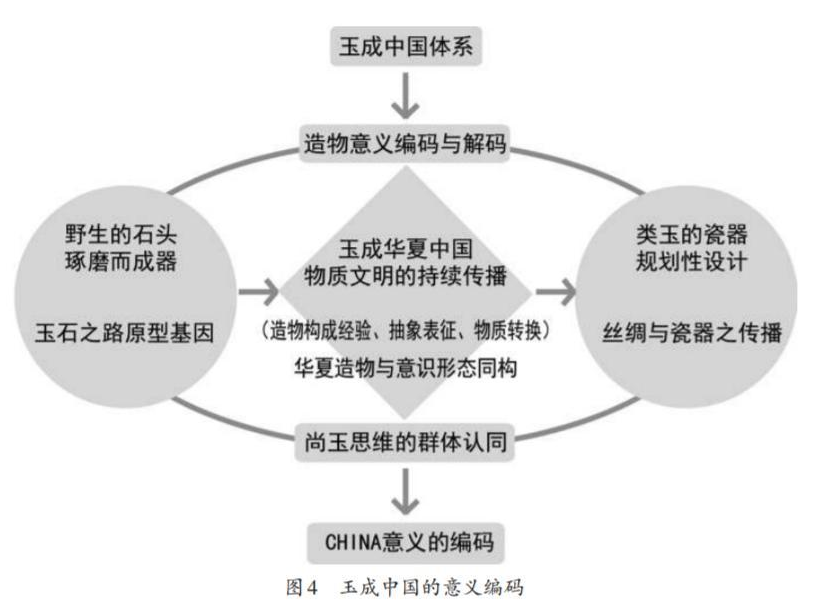

华夏先民通过玉石与瓷的造物实践而积累出文化形象,成功地利用造物表述多重角色。玉石本是自然的一部分,最初的可利用只是随意的直觉行为,而后人们发现用其他工具对玉石进行有目的“琢磨”后,玉石呈现齐天的光芒。经过有意识的神圣文本加工,假设玉石形和色的指意功能,并定义玉石形和意的特殊性,使之成为超精神或跨意境的象征物。随着生存本体的追求与玉石信仰的深层次贯通,日益增强的玉的诉求与玉原材料供给方面产生了矛盾,迫使人们去寻找替代物。这种呼应启发人们在玉之外探索瓷器作为玉性的衍生,从而使瓷器作为新美学镜像完成了两者的融合。中国古代通过“器”传递“道”的方法,使其对待造器行为超越了普遍的功能级别,而具有表征美学、家国、精神、民俗等“形而上”的作用。广义的器包含工具、容器和礼器等人们熟悉的对象,在熟悉的功能器上加载文本使其神圣,无疑是有利于“器”的载道,从而实现功能范畴的转化。这种特殊的“器以载道”的造物智慧,尤其反映在“由玉而瓷”的传播路径中,构建出造物阐述的“玉成中国”文明体系(如“图4”):一是天然野生制造向人工制造的转移——玉石之美是大自然的馈赠,瓷器却是从玉而出的创新智慧,总体上都接近“顺天应物”取之自然又超越自然的造物理想;二是瓷器的质地、质感和肌理接近玉器,但又可以持续复制,满足了“格物穷理”的生产实践,构成凡俗器物中低价能得的高贵仿玉品质;三是瓷器丰富了技艺传承的民间造物表现,真正发挥了《考工记》所表述的“工巧”与“材美”的造物原则,借助瓷器人们能够发挥更持久的工匠精神;四是瓷器虽然没有玉的先天高贵,但其通过技术提升超越了玉质,彰显出华夏造物设计的技术及审美所具有的世界高度;五是瓷器更能以通俗的日用维度在不同场域中传播,同时瓷器的形态用途广泛,易于替代其他器物而通用,这使得瓷器某种意义上已经超越玉器传播国家形象的能力,从而产生CHINA文本之“国与器”的双重语义;六是从玉到瓷的编码形成中,古代先民原初的美学理想和道德目标,反复在造物和文本两个维度间置换和修订,最终实现意义的群体认同;七是瓷器作为国家物质文明传播的同时,以器载道地将中国的文化编码和“世界大同”的人类理想传播于世界各地,潜移默化地起到“协和万邦”的作用。

玉和瓷之间的文化编码在于其定型传播的造物智慧。从一件石头中开启神圣的话语文本,以此作为原型辐射、转译、培育为超越自然之物,使其作为文化载体先期在国家信仰、文化记忆、普世美学等层面中获得统一,从而构成在考古发现中实际可证的上古文明邦国的文化信物,到至今仍旧在使用(实用)的瓷器,可谓是一个文明最直接的持续力的“在场”说明。由于石头本就从自然中提取,再经过圣化为美好事物的代表,使道法自然的中国古代思想依此而递增“玉”为天人道德的中介物证,并在后世传播中层累式提升玉的超越气质,使之实际上成为链接历史的文化物,而社会则始终弥漫在以玉为君子的美学式理想生存目标中。这种范式支撑人们对瓷器的热情,瓷器既是生活资料、生产工具和工艺品,又超出一般工艺品的单纯范畴,甚至超出国家和民族的领域;既是创造和赖以生存的造物(物质性),又从单纯的物质性造物上升至精神层次,再从精神层次循环互动到物质定型,这一整个过程经历造物的形态意义、文化模式、功夫延伸和民族心理的整合,成为国家形象传播自我话语体系的场景实践。“玉”与“瓷”在造物上的智慧远不是物质本身的功能,还在其“共享”出的整个人类的文化智慧。在凝聚力建设方面,“化干戈为玉帛”的思想当是整个人类文明中的理性代表。从追求全人类发展的共时性意义出发,中国造物的智慧是“大一统”的国际化格局,华夏民族因为拥有这种“大一统”的思想,才有唯一的华夏文明不曾中断的事实。从“以玉比德”的君子尚玉(瓷)思维出发,这个智慧确保文化成为其民族与国家持续的总体编码,保持极其高贵的物质与精神的互动,形成国家与民族的“至诚”美学范式,也使中华文化由造物激情而带动永久的审美愉悦。在当代人类处在极度丰饶的物质文化之中,广泛的物质交流和信息碎片也在撼动着古老中华文化的记忆,揭示玉瓷造物及其文明编码是寻求建立最广泛的对“玉成中国”的传播教育,以期在新时代强化中华文化原型基因介入的力量,重新共享“玉与瓷”所超越的美学范畴及文明价值。

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000

- 0003