郭静云:自然神明观——从信仰到哲学

【编者按】本文摘自郭静云著《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》(上海古籍出版社2016年下编第三章第三节,文中原有的甲骨文字因技术原因无法标出,另注释另省略,欲窥详情,请参见原著)

先秦诸子的“神明”概念,被用于讨论各种自然现象、人生、社会的问题。所以先秦两汉哲学中,我们可以发现有自然神明观、礼制和孝道的神明观、道家神明观、认知学神明观、养生学神明观、儒教和道教人格化的神明观等。这都是因为不同的时代、学派、思想家,在不同的问题上都采用“天地相交”、“天地合德”的概念。由于“神明”的本义为自然天地交互的过程,因此自然神明观是这一概念的源头,所以下面先从自然神明观讲起。

自然神明观的探究包括神降自天、明升自地与神明之合等三个问题的本义考证。

(一)“神”降自天

1、商文明“天神陟降”的形象观念

商文明关于“神”的信仰已在上编充分讨论。在商文明中神的形象是一条夔龙,两端各有嘴口,以构成神祕的通天神化管道。双嘴的神龙通过吞吐管理死生,这一崇高的崇拜对象,古人以“神”字指称。神从天上吐泄生命,也就是所谓的玄胎,并以此衍养群生;嗣后,神亦吞食生物并通过自己的身体使其升天归源,这两种过程皆是通过吞吐而成,故神的两口具有神祕作用。所以,甲骨文中“神”字就是一条双嘴龙的象形,以此彰显其死生天神之神能。

有关神的功能,可以引用 钟铭文里的语词表达:“天神陟降”,通过陟降连接天地、管理死生;“上下分合”,“上下合”为吉,而“上下分”为凶。(图皕六十)换言之,在商代巫觋文明信仰中,神龙应有双重的机能:从天上吐下甘露、吐水火、吐吉祥的雷雨,使大地盈满生命的精华,以养育群生;在地上吞杀群生,使他们升天归源。因此神龙以管水火来连接上下,负责一切万物死生循环。所以神的作用可以理解为从天的立场实现“天地之交”的机能。故商文明观念中,神已被视为负责天地相交。

2、哲理化的“神降”概念

可见自上古以来,人们认为,“神”在自然界的神能,有一个核心要点:将天的神精降到地,使大地盈满生命的精华,使万物胚芽出来。天神之神能的重点,并不是循环在天空中,而在于“神降”,以实现天地之交,万物之生。《郭店老子甲》第十九简言:“天地相会也,以逾甘露。”传世版本第三十二章言:“天地相合,以降甘露。”都表达“降甘露”是天地相合的具体表现和主要方式。在已放弃了双嘴龙信仰的战国时代,还是保留有降甘露即是“神降”的观念,认为上下相通,上下关联,即是“神”的功能。

《系辞》有云:“天生神物。”《荀子‧天论》:“天职既立,天功既成,形具而神生。” 也表达“天生神”的观念。不过,最关键的是:天虽然生神,但并不降于地。在这一点上,天与神的意义具有明显的不同。天本身不能降于地,若天降于地,将有大祸,宇宙将亡;但若天与地不交,万事、万物、时空也皆亡。为了保持天地之间的生机关联,天生造神靈而赐于地。天降靈露,以此进行天地之合。

在自然哲学中,所谓的“神”具体关联着养育万物的“神靈雨”。《淮南子‧览冥训》中“神物为之下降,风雨暴至” 一句,其“神物”下降的凭证即是“风雨暴至”;《论衡‧龙虚篇》“天地之间,恍惚无形,寒暑风雨之气乃之谓神” ,可谓一语破的。这些材料都说明,在自然思想中,“天降神”即是降云霓、暴雨或甘露。

神降于地并生养万物,乃是古代信仰的核心观念,此种“神降以化生”的观念,在战国时代哲理化时放弃了夔龙的偶像,而形成了抽象的“神气”概念。但商周时期“气”的概念尚未形成,所以绝对不能用“气”的概念讨论商周天神信仰,商文明中的“神”只是一个神兽的世界,而非神气的世界。同时,在讨论战国时期“神气”概念时,亦不能用战国末期以后至两汉才流行的“气化论”。“气化论”认为天地万物都是由气所组成的,但是在此之前“气”只被视为属于天的范畴。如郭店《太一》第十简曰:“上,气也,而谓之天。”天的要素被称之为“气”。而《礼记》屡次把天之气称为“神气”。

《礼记‧祭法》谓:“子曰:‘气也者,神之盛也’。”在当时人的观念中,神物乃是气体性的现象,其自然的显露就是云气降雨。《礼记‧乐记》也曰:“气盛而化神”,表达“天神”是气体的现象。气为神之盛,是故神物也被视作气的形态,可谓之“神气”。《礼记‧孔子闲居》另曰:“地载神气,神气风霆,风霆流形,庶物露生,无非教也。”用“神气”概念来描述春天神降以天地交合的现像,“神气”从天而降后,充满大地,并养育万物。

“神”、“神物”、“神气”除了神靈雨以及其他由天所赐命的雷電水火、雨雪之润、霓虹之彩、冰雹、露滴之外,还含有表达一种天的范畴:即是恒星之“神光”。古人认为,日、月、星三辰中,日和月皆出于地而落于地,属于“地”的范畴;而列星恒际玄天,属于“天”的范畴。在日月二明不亮时,天上只有恒星之神光。

东汉荀爽在《周易荀氏注》曰:“神以夜光。” 因为这句话,王博先生曾提出“以神为月”的假设 。虽然在汉代之后的语言中“夜光”一词可以理解为月亮,但是日月相对的形象,在汉代画像石之前基本未见,文献中也不把月亮称为“夜光”,而谓之“夜明”,《礼记‧祭法》确认这一点曰:“夜明,祭月也。”孔颖达疏云:“夜明者,祭月坛名也。月明于夜,故谓其坛为夜明。”

此一问题牵涉到“明”与“光”两字的本义不同。虽然在晚期的语言中“光明”一词使“光”与“明”二字的意思混淆,但对早期文献中的用意分析,可以了解“光”与“明”之差异性。由“明”所形容者,一定是明显、明亮的状态,而由“光”所形容者,经常是人不可测、不可见的“神光”、“靈光”或“内光”,如《楚辞‧哀岁》曰:“神光兮颎颎,鬼火兮荧荧。”《淮南子‧俶真》云:“外内无符而欲与物接,弊其玄光,而求知之于耳目。”高诱注:“玄光,内明也,一曰:玄,天也。”这两处“光”的意思颇为接近,是指玄天之神祕不可测的神光,高诱注虽然用“内明”一词,但内在的光明显然不可见。

此外《逸周书‧皇门》曰:“先王之靈光。”东汉张衡在《髑髅赋》里把不可见的神靈也称为“神光”。这种用意应是从西周铭文传下来,殷周铭文中“光”字常作祖名,或在西周晚期用来形容祖先靈光,如禹鼎载:“敢对扬武公不(丕)显耿光,用乍(作)大宝鼎”;毛公鼎亦载“王若曰:‘……亡不闬(觐)于文武耿光……’”。

也就是说,先秦文献中,“光”字均表达玄天的神光,或形容天上祖先靈魂之人眼不可见的神祕光耀,并未见其有表达明亮的状态。这一点从“明”与“光”两字的字形已可见,“明”字从甲骨文以来是“日”、“月”为“明”或少数是“囧”、“月”为“明”。而“光”字的雏形字是“”,从一开始并不指明亮的状态,似为“鬼”之类的被祭祀对象。在甲骨文中的用意亦如此,作某种被祭祀对象。因此“光”并不明,而只是神祕的玄天之光。在天上只有恒星之光,才符合荀爽“神以夜光”的定义。就是因为古人以为,日、月、星三辰中,日和月皆出于地而落于地,属于“地”的范畴;而列星恒际玄天,属于“天”的范畴。恒际玄天的恒星,才有纯天的“神光”或“夜光”(而不是“夜明”)。道教《洞真太上八素真经精耀三景妙诀》记载:“日月之明……,星辰之精……。”依然将日月与恒星作区分。古代占星术通过列星位置和光芒的变化,占知人间年景与祸福,因而称之为神祕的“夜光”或“神光”,这也是昊天之精。

“神”作为天的范畴,与将其理解为“神气”或“神光”毫不相抵触。“神”义涵盖一切天的精华,包括天气与天象(“星辰之精”)。况且,古代巫师占星术,就在观察天文、恒星光芒之变化,去判断天气的情况。这一恒星与天气的关系,首先奠基于恒星旋环与四季循流之关联;但不仅仅如此:古代占星术早已掌握以天文来预测天气之方法,所以认为,昊天上发神光的恒星管理云气,并也发现天上有具体的星座专门负责多雨季节,故称之为“雨师”,这与天上龙兽管理云雨的信仰并无矛盾,此问题在前文已被讨论。

简言之,天精之光芒和天气之甘露,皆向下流,降于大地,以实行天地之交。这在先秦文人的思想中,便形成了昊天的“神德”或“天德”、“玄德”概念。其实在先秦文献中,“神”与“天”字在意思上颇为接近,在文献中所用的“神道”概指天道,“神天”概指天空,而“天界”就是“神界”。在此思想脉络中,易传、儒家、道家的看法都一致,故《易‧观》《彖传》曰:“观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣。”与“天下”相对的“神道”即是“天道”,文献直接表达之。《书‧多方》曰:“克堪用德,惟典神天。”该神天就是纯天。《庄子‧天道》亦云:“莫神于天。” 。不过这并不是意味着“天”与“神”之间可以画等号,因“神”只是天所生、天所降的精华。在“天德”概念中,因为“天德”即为“神”,所以也可以被称之为“神德”。“天德”或“神德”的自然表现,乃自天向下流的恒星神光、甘露、霓虹、闪電、神靈雨。

但是负责上下相连的神,不能只下降,亦得归升。自上而下的神降意味着盈生,而自下而上的神归,即意味着死亡而再生。生者在地,而死者在天。大地的生物都蕴含着天卵,所以都是“天物”,也都该死,由天神接引“复归于其根”。因此马王堆《老子》云:“天物 (魂魂),各复归于其根。”这思想,与商文明信仰中,神龙吞噬以带走回归天的形象,在历史的演化中是一脉相承的。

(二)“明”出自地

1、商文明“地明出入”的形象观念

(1)甲骨文中“明”字的本义和字形考

在古人眼中,没有日月的天空,即所谓“纯天”,是幽暗不明的;日和月是天地之间神圣的明火,给大地带来光明和温暖。古人造字,以日月为“明”。虽然根据《说文‧囧部》:“朙,照也,从月囱。凡朙之属皆从朙。明,古文从日。”将“明”的正体字视为从“囧”、“月”的“朙”,但同时说古文的“明”从“日”。对“明”字的雏形象形意义,学界有两种看法,其一由董作宾先生指出:“‘明’字……左为窗之象形字,右为月,取义于夜间家内黑暗,惟有窗前月光射入,以会明意。”第二由李孝定先生所表达的不同意见:“董先生谓明从囱讹而为日”,认为正好相反,是因为“日月丽天明之至也。”

从甲骨文字形来看,从“囧”的字型出现很少,如《合集》21037:“戊戌卜,贞:丁未疾,目不丧朙?其丧朙?”占卜疾病,眼睛失明的事情。另一片《合集》11708过于残缺,意思不清楚。从“日”的字型少数作地名,而大部分是表达时间,即“明”与“昃”是一反义词,“明”指太阳升天的时段,而“昃”指下午太阳落地的时段,这就是“明”字的本义。甲骨文常见“明雨”或“明雾” 的记录,表达“明(晨)下雨”或“明(晨)有雾”的现象。《合集》102曰:“□□〔卜〕,贞:翌〔丁〕,只(获),丁明岁?一月。”《合集》15475亦曰:“贞:勿只(获),丁明岁?”应该记录丁日“明”(晨)进行岁祭之事。《合集》20190:“甲申卜,:王令 人,日明 (旋)于京?”今天王在 人之地,卜问第二天太阳升天时是否旋归于京城?

可见,甲骨文“明”字的象形意义为从日月,以日为主,以月为辅;“明”字在殷商时期的用意指太阳升天的时刻,对此甲骨学界的看法一致,即是明晨(指太阳出来时明亮的早晨而非明天的早晨,下同)、早晨,接近于后期传世文献中“朝”的意思。因为其本义如此,王玉哲和其他一些学者认为,“朙”与“明”要区分释成两个字:既然《合集》21037记载“丧朙”一词,意思最接近于后期的“明”字,所以“朙”才要读为“明”,而“明”本身要读为“朝”。但以笔者浅见,这种看法恐怕牵强,虽然“朙”与“明”两个字的区分是有一定的道理,但二者最后合并而为现代“明”字的古文。故“明”不宜释为“朝”,甲骨文另有“”(朝)字,不必混淆。就“丧朙”的意思而言,其与日月明的“明”相差不远,“丧朙”就是看不到阳光,在没有阳光或月光发出明亮的情况下,人的眼睛本来也看不到的。眼睛失明,就是看不到日月,所以这是一种转义很近的用意。甲骨文的“”字就是许慎所言“朙”的古文,实际上二者是同时存在的字体,且最后秦汉时“朙”的正体字不再使用,而“明”字却沿用至今。该字的本义指大明升天的时段,即“明晨”,但在后来历史语言的发展中,其意思扩展而远远跨越了其原始本义,这是语言的演化中通常而自然发生的情形。

也就是说,“明”的意思最初取义于日或月出自地、光明升起的形象,因此,“明”字的写法从“日”和从“月”。虽然甲骨文还有从“田”的“”,但从文例来看,《合集》13442的叙述明显有表达“明”与“昃”时段的相对意思;《合集》12607载“雨”,而《合集》16057载“雾”,与“明”的字形用意相同;《合集》16131言:“王曰:‘其夕雨,夙(明)?’”即晚上下雨,明晨可否看到太阳升天﹖因此,我们可以理解,在“”( )字里的“ ”偏旁,并不是“田”而是“日”的异体字。在曾侯乙墓214号竹简上,“盟”字写成“”( ),上面亦从“ ”,显然只能视为“日”或“囧”的异构,这种异构从甲骨文到竹简都可见到。

至于“ ”(囧)字,在甲骨文中都作地名,所以没有直接资料表达其象形意思,但间接的来看,甲骨文“盟”字写从“日”的“ ”()、从“ ”的“ ”(),或从“囧”的“ ”(),或简化成小圆,都在用意上毫无差別。《说文》将“囧”字解释为“开明”,与“明”同。《玉篇‧囧部》曰:“囧,大明也。”《文选‧江文通杂体诗三时首‧张廷尉杂述绰》云:“囧囧秋月明,凭轩咏尧老。”李善注:“《苍颉篇》曰:‘囧,大明也。’”关于“大明”,文献中有两种说法。其一是指太阳,如《易‧乾》:“云行雨施,品物流行,大明终始,六位时成。”李鼎祚集解引侯果曰:“大明,日也。”《礼记‧礼器》:“大明生于东,月生于西。”郑玄注:“大明,日也。”第二是指日月二明,如《管子‧内业》:“乃能戴大圜而履大方,鉴于大清,视于大明。”尹知章注:“日、月也。”

以笔者浅见,这两种意思是一致的,“明”就是日月,“囧”字的象形意思就是明,明中最明亮的大明就是日,“日”、“明”、“囧”的象形意义来源应该是同源的。甚至可以推论,“、 ”(日)字形似乎“ ”字形的简化体,从“大明”简化而具体化为“日”,同时加“月”字偏旁另创造象形意义相同的字。

换言之,甲骨文“明”字的象形意义从日月,以日大明为主,以月小明为辅,“明”字在殷商时期的用意指太阳升天的时段,并特别强调日自地升天的意思。

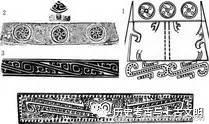

(2)商文明礼器上“明纹”的本义

笔者推论,“明”字的本义是日月升天,是故“明”的形象不是简单地图画日月,而是以日图形容“升天”的意思。在两商时代的礼器上,常见一种纹饰,上编提及它时,称之为“明纹”,但没有加以说明。明纹与神纹同样为跨区域的纹饰母题,在盘龙城(含郑州二里冈)、吴城、三星堆、殷墟都可见到(图百卅四:1;百廿八:1、2)。从盘龙城青铜器资料来看,明纹出现时代比神纹稍晚,神纹在盘龙城二、三、四期已普遍,而明纹好像只从四、五期才成为普遍的纹饰(此时间相当于郑洛地区二里头四期到二里岗下层,不过在郑洛及华北地区带明纹的礼器目前只有从二里岗上层以来方见),盘龙城五、六、七期带明纹的礼器仍一直在用(图皕九九:1—6)。

图一二八

明纹

盘龙城时代的硬陶上出现明纹的例子极少,大部分是在青铜器上,但有一个特殊例子,即出现于二里冈上层灰坑中被特意打碎的硬陶的器底上(图皕九九:7)。这种在器底的明纹出现率不高,但一定有特殊意义。青铜器上亦出现过明纹在内底和外底的盘形器,如新干大洋洲铜豆的盘内外环有夔纹,而中心有明纹(图百卅四:1);郑州向阳街窖藏出土的铜盂里,盘中有菌状中柱,其柱顶上有明纹(图皕九九:8)。用作盘之外底纹饰的明纹,大部分出现在乌龟的造型上,此图案的意义,下文将另行讨论。但这都是盘龙城以外的或盘龙城以后的礼器,在盘龙文化的中央区域,可见明纹先用作爵和斝的纹饰,其他周边的国家吸收明纹后,才开始用在别的器形和部位上。

在盘龙城早商文化里,明纹多出现在斝和爵之菌状柱顶上。反之,菌状柱顶基本上都有明纹;另有部分见于斝腹部。笔者认为,明纹出现在器物刻意升高之处,这恰恰表达“明”为升天的意思(较少见的器底明纹,或许表达明自地出,而具有升天的能力)。带明纹的器物都属礼器,所以被预备跟着死者升天,或用来升享给祖先。因此明纹是在表达,用该礼器的祭礼,具有如同太阳自地下升天的能力,故而将象征大明升天能力的纹饰,特别安排于礼器之向上或向外突出的部位上,且安排在祭礼意义最深刻的斝和爵上。

学界一般将这种纹饰称为“涡纹” 或“圆涡纹” ,这种定义源自日本文化对“ ”纹饰的认识。日本最初可能从中国文化接受“ ”、“ ”纹饰,一旦移入便获得新意思,自飞鸟时代以来,一直将这种纹饰用于瓦当上,象征水涡以防止建筑被火烧。后来在讨论商代礼器时也用“涡纹”一词来指称相似的纹饰,并被中国学者所接受和沿用。但这种指称从根本上误解了该纹饰的本来意义。李朝远先生另外提出这种纹饰应为“火纹”,并将其解释为大火星或鹑火星崇拜。以笔者浅见,这种解释亦不能成立。孟婷在其硕士论文中提出,所谓“涡纹”其实与“囧”字很象,而“囧”即是表达大明、太阳的意思。虽然孟婷后面提出的太阳崇拜概念不能成立,包括她用新石器时代一些纹饰与明纹作连接,这都不妥当,但是将所谓“涡纹”释为“明纹”,将其与“囧”字和日象作连接,可以说是相当准确的观察。

也就是说,两商礼器上,不仅有神纹,亦有明纹,而且有神纹和明纹合在一起的构图(图百卅四:1;三零四:1)。汤商时期礼器上明纹的形状,绝大部分圆圈里有四勾,即将圆圈分成四段(如图皕九九:2[菌状柱顶纹]—5等),较少数分成三段(如图皕九九:6、7),另有较少量五勾形状(图皕九九:1、2[腰部纹]、8)。殷商时期四勾的依然多,但多勾已然占优势,且在造型上似已不太讲究明纹的具体形状。

不过在有些礼器上,明纹与宇宙中心天中图不宜混淆,如在三星堆铜殿顶部上各边有三个典型的四勾明纹图(图百廿八:1);而三星堆第二号祭祀坑铜罍盖上的纹饰结构,则是象征大的天空图案:在四方饕餮之间有大空虚的天中(图三百),围着大空虚的天中,虽有与明纹形状相同的多勾纹环绕,但其所指的意义却与明纹不同,其描绘天中天帝、太一的构图,其意义与金沙遗址出土的金饰四方凤环绕天中的构图相近(图皕五八:4),只是在天中之四方有饕餮纹(这种构图的来源与文化脉络笔者拟另文讨论)。

就明纹的图案结构来说,笔者假设,三勾其实就是甲骨文习见的“囧”字字形,而四勾恰恰符合所谓从“”的“ ”(明)字。因为早商时期四勾形状是最常见的,可能恰恰表达当时“日”或“囧”的字形,“”字的“ ”并不是“田”,而就是表达日象的符号,日纹成四的形状恰好符合自然界太阳的周期呈现为二分二至的旋还。后来在纹饰上发展出五或更多勾形状的原因,或是因为纹饰形状的自由度往往比字型大,故无必要一定始终跟着某字形。同时也不排除,早期的字形会有异文,但在用文字扩展其形象与意义的过程中,逐渐被固定下来。

换言之,礼器上的神纹与商语文之“神”、“虹”、“電”等字密切相关,而明纹则与“日”、“囧”、“”(朙、明)等字密切相关;前一组皆为象征天的范畴、由天所生的神精,而后一组则象征地的范畴、由地所生的明形。

(3)“明纹”与“日纹”之间的关系

从发掘非常不足的盘龙城遗址来看,还是可以发现国家通用的典礼。楚商的信仰礼仪很规范,每种礼器在礼仪上的作用较为固定,因此“”明纹只出现在铜斝和铜爵上。但在规范化的明纹之外,盘龙城礼器上另可见圆纹和双同心圆纹“”,而且这种纹饰的出现也有规律:基本上限于出现在鬲上,经常构成陶鬲肩上的饰带。目前这一类圆形纹最早见于盘龙城三期铜鬲上(图三零三:1,带明纹的礼器或许也源自盘龙城三期,只是目前因发掘不足,而未见到三期带明纹的礼器)。荆南寺出土时代相同的铜斝也有圆形纹饰带(图三零三:2)。总体来说,带圆形纹饰带的礼器基本上以陶鬲或铜鬲为主,并且该纹是更多见于陶质礼器上。在盘龙城文化成熟阶段,器物、纹饰各有其等级,明纹均见于高等级礼器铜爵、铜斝上,所以本身应属于高等级的纹饰;而单圆形纹、双同心圆形纹饰带均见于夹沙灰陶或硬陶鬲上,所以该纹饰的等级明显低于明纹。

单圆纹在盘龙城四、五期的陶鬲上可零散见到(图三零三:3),但是从发展典范的趋势来看,双同心圆纹渐占优势,并且内圆较小,似为明纹省略勾而已:即从“”省略到“ ”。盘龙城四期至六期都有这种陶鬲(图三零三:4—8),周围其它盘龙城文化遗址也零零散散出现带纹饰带的陶鬲,如武汉香炉山遗址(图三零三:16)等。在北部,同样的鬲见于二里冈上层(图三零三:9);向东,见于九江县荞麦岭;向西南,则见于荆南寺(图三零三:10—14),荆南寺也出土了一件带双同心圆饰带的甗(图三零三:15),但总体上这是鬲的纹饰。

既然双同心圆纹饰有出现规律,它一定含有内在意义。笔者推论,“ ”纹饰的意义与“ ”纹饰有关系,甚至可以视为“次等的明纹”。正型的明纹是青铜斝爵的神祕纹饰,而简化版则是陶鬲的纹饰,等级不同但意思一致,“”与“ ”的差异就象正型的“ ”( 、 、 等)字与简化的“ ”( )字的写法,都源自行于天空的日球形象。因此笔者推论,盘龙城文化的双同心圆纹饰相当于商代的“日”字,所以或可称为“日纹”,在部分礼器上内圆较大,在另一部份,内圆小到几乎变成为一个圆点:“”。

盘龙城楚商被殷商毁灭后,在殷商的礼器上明纹用得很普遍,但日纹少见,也许是因为明纹从一开始就是青铜器纹饰,而日纹只是陶质礼器上的纹饰,北方的殷商多发展青铜礼器,而制陶技术普通,硬陶颇为罕见,故亦未见带日纹的礼器。但是,在南方的虎国(吴城文化),硬陶发展到很高的水平,带日纹的礼器也是常见。吴城二期(相当于盘龙城六期)硬陶鬲上常见日纹(图三零四:2),但也不限于硬陶鬲,硬陶豆上也常有两、三圈日纹饰带(图三零四:3);吴城三期(相当殷商时期),日纹饰带成为硬陶上通用的纹饰,特别常见于器盖上(图三零四:4)。吴城文化其它遗址,如牛头城等,硬陶上的日纹也较普遍,鬲、豆、盆、罐上都有,尤其是在器盖是,几乎都有日纹。吴城文化是不是全面吸收了日纹的涵义,或者只是习惯性用作器物的饰带,这问题还需要进一步研究。笔者认为,日纹的形成与明纹有很明确的关系:青铜器上明纹的神祕意义,在于死者取象于日,死者入土后第二天获得再生及升天的能力,人们的祈祷也能乘日升天;硬陶上的日纹则是明纹的简化版,在不同等级的礼器上表达相同的“明自地升天”的祈祷。

明自地升天的信仰,不但见于殷商甲骨文和两商时代的礼器上,传世神话亦保留有此信仰的痕迹。

(4)神话中“明”出入地信仰的遗迹

其实,日月二明,在自然界即有按时轮流着升天而落地的机能,在古代神话中,大地乃是日月所出与所入之处,如《山海经‧大荒东经》记录六山为“日月所出”(大言山、合虚山、明星山、鞠陵于天山、猗天苏门山、壑明俊疾山),而《山海经‧大荒西经》则纪录六山为“日月所入”(丰沮玉门山、龙山、日月山、鏖鏊巨山、常阳山、大荒山)。《楚辞‧天问》另载:“日月安属?列星安陈?出自汤谷,次于蒙汜。”表达日月二者出于汤谷之地,而入于蒙汜地,换言之,这也就是大地所出之“明”。

有关《山海经》与《楚辞》日出日落地明之别,明代杨慎补注指出,《山海经》少了第七个,即最著名的日月所出的汤古:“七,盖合汤谷扶木而计也”。但袁珂先生跟着宋代朱熹和洪兴祖将汤谷指视为日出之地,而不是日月二明所出。可是《山海经》所指都是山,而汤谷是山谷湿地,并且《楚辞》的句法结构足以阐明,“汤谷”即是“明谷”,是日和月二明为之出地,而以蒙汜为入地。

所以东、西十二山和谷、汜两地分别代表了两个不同的神话传统。此外还有扶桑神话。扶桑见于日出入的神话,并且十日从扶桑起飞也落到扶桑,所以汤谷和扶木应该是来源不同的信仰。但在这三种信仰中,十二山和谷、汜,同样认为日月出自地。这一现象在神和明相对的意义上,恰好构成互补相交的关系。在天地之交里,天的贡献是降神,而地的贡献是升明。但是负责下上相连的明,不能只上升,亦得归落,所以神话中或有相对的六和六座山,或有汤谷和蒙汜。

上古时代,当人们试图认识和理解宇宙自然现象时,将日和月看作是由地所产生的“明形”,日和月有按时轮流着升天的机能,这也就是大地所出之“明”。“明”的本义就是地的范畴升天,从地的角色来实行天地之交。直至战国时期此一“地明日月”观念仍然存在,先秦人仍然认为,日月不是天神,日月是由地所生。神气是昊天赐降给大地以交,而日月两个明形是大地供升给天而交。

2、哲理化的“明出”概念

古籍也经常指出日与月合为明之观念,如《礼记‧经解》:“日月并明。”《礼记‧中庸》:“辟如四时之错行,如日月之代明。”《荀子‧礼论》在探讨合乎礼的生机流程时便云:“天地以合,日月以明。”《荀子‧解蔽》又云:“明参日月。”《国语‧周语上》记载了崇拜“明神”之事情,韦昭注:“明神,日月也”。

易学传统更足以证明,“明参日月”实际上牵涉到非常深入的宇宙观。在此宇宙观里,“明”是以日月结合为一的思想范畴。例如,依据《易‧乾卦》曰:“夫大人者与天地合其德,与日月合其明。” 描述天地之合,乃合德(神明之德),而日月之合乃合为明。帛书《系辞》有曰:“垂马(码)著明,莫大乎日月。”南唐徐锴在《系传通论》解释此句云:“在天上莫明于日月,故于文日月为明。”《系辞》也曰:“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉。”这更加说明,“明”是日月相推相辅而生的。《系辞》又曰:“日月之道,上明者也。”日和月的功能即是把明从地推升于天。《易‧晋卦》之《彖》特别强调明出自地上:“晋,进也。明出地上,顺而丽乎大明。”

以上可知,从两商到两汉主流思想认为,日月并不属“天体”,而属由地所生的“明”。

(三)神与明相辅的思想

1、相对与相补

“地出明”概念源自日月出自地上的自然现象,这就是相对于天之“神德”的地之“明德”的概念之本。换言之,“明”表示日月可由地达天,这一自然现象就成为自然“明德”概念形成的依据。并且,相对于天所降的“神气”,地升出日月明形。故《鹖冠子‧度万》云:“天者神也,地者形也。”《黄帝内经‧素问‧阴阳应象大论》亦言:“天有精,地有形。”《系辞》亦曰:“在天成码,在地成形。”这些问题,都属于自然哲学的神明观,下文再进一步分析。

在天地之交里,天的贡献是降神,而地的贡献是升明。但是负责上下相连的神,不能只下降,亦得归升;而负责下上相连的明,不能只上升,亦得归落。自上而下的神降意味着盈生,自下而上的神归,即意味着死亡而再生;而自下而上的明升意味着提供明亮温暖以养生,自上而下的明落,即意味着死亡而求再生。生者在地,而死者在天。神生者在地,死者在天;而明生者在天,死者在地,此乃最完整的天地相生相杀的宇宙观。

这一思想源自商文明,而在战国时期被哲理化,实为一脉相承的“天地神明”宇宙观的演化。因神降自天而明出自地,则神与明处于自然对立状态,故先秦两汉语言中,“神”与“明”是意思相对的两个字,组合成互补相对的范畴。对此《庄子‧天下》有提问:“神何由降?明何由出?”而《庄子‧天道》有说明:“天尊,地卑,神明之位也。”东汉荀爽在《周易荀氏注》也解释:“神之在天,明之在地,神以夜光,明以昼照”。

下文将进一步了解,“神”与“明”合成一体的观念之来源及其核心范围。

2、商文明“神”与“明”相辅信仰的遗迹

《合集》21021曰:“大凤自西刜云率雨,毋 日。”好像是对天气的记录:从西边来了方凤,率领云雨,故见不到日。但是这一常见的自然情况,使人们思考天神、凤和云雨与日自然处于对立的状态。自然界中可以观察到的是,即使在明亮的白天,云雨也会闭塞太阳;但从此现象中,古人获得天地力量对立的观念:由天所降的水气神靈与地所出的火形明照,乃是两个相对立的范畴,既会相斗,亦在自然界中互不可缺,相辅养万生。

“神”字的形象和原始含义,是指天针对地的自然力量和功能;“明”字的形象和原始含义,则指地针对天的自然力量和功能。二者连接,构成了最初的自然“神明”观。

这种神明合体的形象,具象地呈现于纹饰上——神明纹。新干铜豆盘内的纹饰,外边有神纹,里边有明纹,就是一个完整的“神明纹”(图百卅四:1)。殷墟1001号王墓出土残缺骨柶的纹饰,是一条龙的身体,在他身上连着刻好几颗明纹(图三零四:1),这也应该定义为“神明纹”。当时“神明纹”的结构都是明在神之内,此形象恰似日月在天空中。

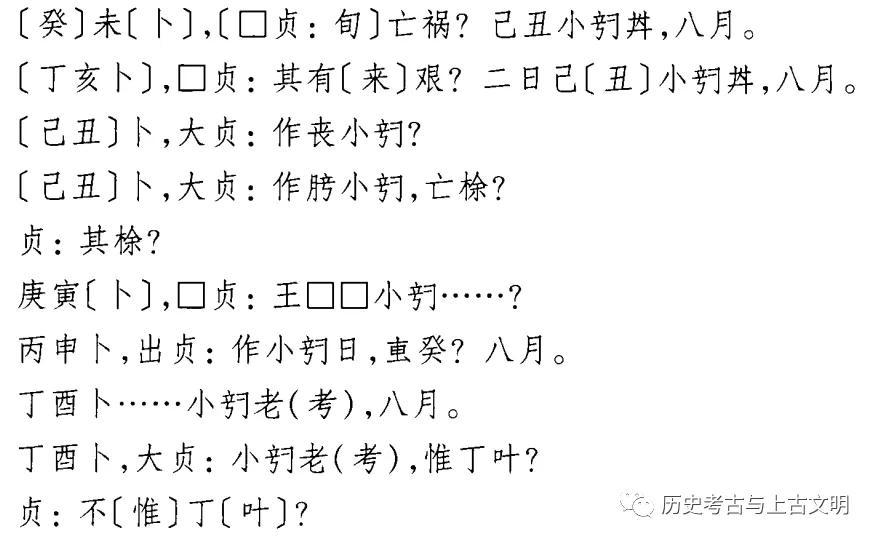

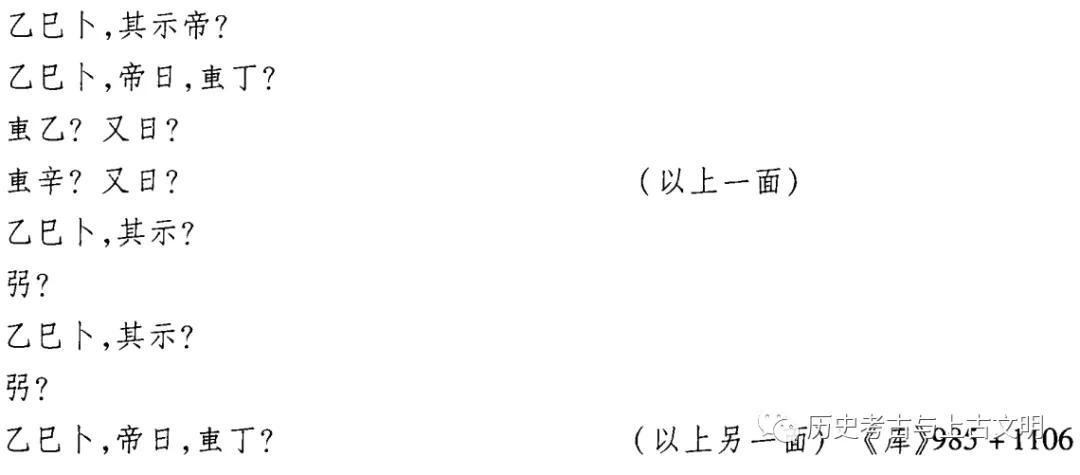

在甲骨刻辞里,其实也可以看到“神”与“明”关联的记录,即上编所讨论《合集》14、9502—9507:“贞:呼神耤于明”、“……〔呼〕神耤才(在)名(明),受有年?”、“己卯卜,贞:不神耤于名(明),享不?”、“贞:令我耤,受有年?”等卜辞。卜辞里“我”即指王,王者在耤田礼上,祈求神降,以保证丰年。《礼记‧祭义》谓“是故昔者天子为藉千亩”,其祭祀之意义即在于呼天降神以助耕王田。

考虑到“神明”最初的本义,即是神降明升之相对性以及相辅作用,是故笔者推想,这些卜辞所记载的祭礼,有可能就有这样的含义:进行此礼仪之地称为“明”,恰恰相对于卜辞所呼祈的“神”。在神祕的占卜记录里,很多细节并非偶然和无意义,所以我们可以合理地推论,此处之“明”,大约指某种空间概念,同时也是当太阳升起的时段,借助太阳升起之力与天相交通,带去人间的祈求;并且在当时人们的观念中,天神地明相辅才有“生机”,所以亦保证有受年。《庄子‧外物》曰:“春雨日时,草木怒生” ,也表达同一个意思:同时既有春雨亦有日暖,草木才会蓬勃生长。这就是最初的“神明”生机观念。

卜辞中曰:“呼神耤于明”或“耤于名”,实际上,在古文字中,用“明”和“名”的字形,其意思完全相同,是异体字的关系。《释名‧释言语》言:“名,明也,名实使分明也。”是从后期两字区分的语言环境来解释其关系,但在出土和传世文献中,却保留了很多将“明”字直接用“名”字取代的文例,表达明亮、明晰等意思,故清代朱骏声认为“名假借为明”是常见的情况。而在古文字中这两个字形的混用完全普遍,所以马叙伦先生认为:“‘名’和‘明’是一个字”;李孝定先生也说:“契文、金文‘名’字均系‘明’从‘夕’。”甲骨文中,“ ”(夕)和“”(月)普遍混用,“”字常作“ ”字的省文。甲骨文中,“ ”(名)字形出现很少,除了上述与“明”混用的文例之外,其余卜辞过于残缺,视为表达地点的“明”的异体字应该无误。

也就是说,这几个龟甲刻辞,可能都保留求年、求生的“神明”仪式,一边呼神,一边追求神与明感通,如此天地之间便有生机。这是因为在古人的自然观中,既不是有了天就能有生,亦不是有了天地便会产生万物,而是天地之交才至关重要。天地之间以什么来相交通呢?在古人那里,神降明升是天地之交的最重要的媒介和形式,由此便产生“神明”的观念。所以,从零散的资料间接表达出两商时期就已有神明观。

3、从信仰到哲学

战国晚期至秦汉时期的中国哲学,可以说是阴阳气化哲学。但实际上阴阳二气的概念出现相当晚,在战国早中期及以前的哲学化时代,“神明”概念是中国人的天地观中的一个核心观念。这个观念的原始意义表示天地之间神降明升的相互交通,而这种观念被《易传》的作者所吸收,如《周易‧泰卦》的《彖》传曰:“泰……天地交,而万物通也;上下交,而其志同也。”《象》传曰:“天地交,泰,后以财成天地之道,辅相天地之宜,以左右民。”这个观念也为《礼记‧月令》所吸收:“天气下降,地气上腾,天地和同,草木萌动。”《礼记‧中庸》亦言:“天之所覆,地之所载 ;日月所照,霜露所队。”这些话都旨在表述天地和同而生的观念,而此观念源自两商。古人在尚未有抽象的无所不包的“气”概念时,将天之“神气”下降与地上之日月升腾视为万物化育的生机。

从先秦两汉文献来看,讨论哲理化的“自然神明”概念,需要分成两个互补相关的形象:第一是神气与明形;第二是神光与明照。前者可以定义为自然“生育哲学”,讨论天地万物造化循环和物质要素的相配;后者可以定义为“时间哲学”,讨论更加基础性的天地万物化生的条件,即自然时间的周期循环规律。当然,万物造化循环与时间循环互不可分,因此神气与明形以及神光与明照,这两种相对意义只是同一概念的两面,代表两种观察之角度而已,但是为了立体地了解自然神明观,需要从这两个角度深入探究。

4、神气与明形

鹖冠子曰:“天者神也,地者形也;地湿而火生焉,天燥而水生焉。法猛刑颇则神湿,神湿则天不生水;音故声倒则形燥,形燥则地不生火。水火不生,则阴阳无以成气,度量无以成制,五胜无以成埶,万物无以成类……”

《鹖冠子》所描述万物化生的条件,完整地表达两项原始神明观的核心之处。第一项,是神的物质和明的物质不同。《黄帝内经》:“天有精,地有形”同样表达天和地之精华的物质差异性。这是自然如此:天神云雨、霓虹、甘露都不会凝结成固定的形体(甚至少见的冰雹,临时凝结而到地就释身,消溶了;雪虽然覆盖大地,但本身无形体,结冰也只是跟着树木、建筑或地面的形状,自己无形),这都是气体或液体的精华、天的精气,气流一时会被凝结,但依然不是有形的现象;而地明则是日月两个固定的形体。天在进行神明之交时,往地降神气,而地在进行神明之交时,往天升明形。

自然神基本上是降不成形的神气,而自然明则往上不仅是发出明亮,同时本体也飞升天。因此“地成形”有两种意思:我们习惯用的由地塑造万物之形体,以及更基础性的是,在神明之交时,地也用“形”参加。从观察日出现象,可以令人联想到,“地出明”和“地成形”之概念是具有关联性的。所以《鹖冠子》的“天者神也,地者形也”也是神明观的表达语。

第二项,是对养万物而言,天地神明的相对意义,在于水火的搭配。自然“神”是养万物之甘露、神靈雨,而自然“明”是温暖万物之日火。因此,天的生物都是水性的精气,也就是所谓的“神”。至于日月二明,则其皆有凝结的火性的形体。

《鹖冠子》成书的时间较晚(大约战国时代),但其很精致地表达出神与明相合之必要性的重点所在:由天降神水质,如果天的力量强,而地不足,霖霪暴洒容易造成水灾;由地出明火质,如果地的力量强,而天不足,太阳干旱容易造成火灾。在这两种情况下,对生态的情况破坏厉害。就是因为如此,上古信仰并不是寄命于天或寄命于地,而追求天地之合,与其志同。前文所谈“下上若”即奠基于古人对自然的此类认识。又,前文所谈乾坤的关系亦如此,并更进一步思考上下水火关系的复杂性。所以笔者认为,先秦宇宙观是以神明观念为基础的。

5、神光与明照:《太一》时间哲学的神明观

《系辞》有一句话:“在天成象,在地成形”,它明显属于与《黄帝内经》:“天有精,地有形”、《鹖冠子》:“天者神也,地者形也”同一思想脉络。依照唐代的理解,唐人孔颖达疏:“‘象’谓悬象,日月星辰也。‘形’谓山川草木也。”但是回到先秦思想和历史语言的环境中,这种诠释可能部分曲解了原意。由天所成的“象”能包含神光,但绝对不含日月,反而天象中有日蚀、月蚀,是使日月缺缩之凶事。《易‧系辞上》亦言:“天垂象,见吉凶。”这种“象”不是明亮的日月,而是神祕的天文,其中大部分是人眼完全不能看到的,只有通过卜甲或筮追求解通。《书‧胤征》曰:“羲和尸厥官,罔闻知,昏迷于天象,以干先王之诛。”孔安国注:“闇错天象,言昏乱之甚。干,犯也。”孔颖达疏:“此羲和昏暗迷错于天象,以犯先王之诛”,也表达“天象”的意思并不是日月星辰,而是由天所发出的密码(马王堆帛书《系辞》的版本将“在天成象”写成“在天成码”)。而“地成形”就是发出日月,这两个形体有升天的能力,使冥天变明。

在神明观念里,“气形”或“光明”的相对意思基本相同,天的精华是不成形的,而地的精华离不开明显的形体,自然神只发出神光而不降于地,而自然明不仅是发出明亮,同时本体也升天。所以天和地参与神明之交的方式有所不同。

有关“光明”的相对意义,《周易荀氏注》云:“神之在天,明之在地,神以夜光,明以昼照”。前文已论证,“神以夜光”涵盖两种意思:天上恒星光芒(并不是月亮“夜明”)以及看不见的神祕光、神靈光等,此概念源自古代占星术通过列星位置和光芒的变化,占知人间年景与祸福,在此“神”和“明”是表示恒星与日月的对置。恒星始终不变,居于天而不降于地;日月每日轮流着升降、处于不断的运动状态。在古人眼中,日力才是颇为关键,拜月亮的信仰在汉代之前还不明显,因此荀爽特别指出昼照之日,相对于夜光的恒星。由天发出恒星的“神光”,由地所上腾之日的“明照”,在自然天体的运行中,此二者之相通,遂成为岁代之基础。

这种“神”与“明”的关系最清楚地在郭店楚墓竹简《太一》中描述,其文曰:

太一生水,水反 (辅)太一,是以成天,天反 (辅)太一,是以成 (地);天 (地)〔复相辅〕也,是以成神明;神明复相 (辅)也,是以成阴阳;阴阳复相 (辅)也,是以成四时;四时复 (辅)也 ,是以成凔然(热);凔然(热)复相 (辅)也,是以成湿燥;湿燥复相 (辅)也,城(成) (岁)而止。

从文中的“成岁而止”一句看,《太一》是讨论“岁”的生成,或曰时间哲学的议题。《太一》的理论强调,时间为天地万物造化的中心环节,由此便阐述了颇精彩的时间哲学理论。

在目前所留传的宇宙论中,除此之外好像未见这么明显地把时间当作造化基础的文章,因此学者均认为,《太一》的理论是很特殊的。但若进一步考察,则古人崇拜天即包含有祭时的意思。靠耕田稼穑为生的农人,自古以来最清楚地了解,春生秋死、终而复始的规律,此规律《太一》里有明晰地表达。

在农耕文化观念中,年岁的规律可以说是农人一切生活行动的模式,因此“太一成岁”概念是农耕文化的命题。古人尚时观念来自农人生活,因此笔者认为,尚时的传统源远流长,滥觞于早期农耕文化观念中。不过在《太一》的理论中“岁”的概念应已不仅是指农功。农人观念中,先有对天象的崇拜和尚时信仰,经日积月累而后将这种传统信仰哲理化,从而衍生出高深的时间哲学思想;因论及岁月之“周而复始”,而将其自然过程定义为造化之规律。换言之,“天道之运,周环无穷”之自然现象,在哲学思想中被视为天地与社会的生活规则和模式。

自古以来,天时的循环被当作万物死生之缘故和轨道,对此在古籍留下很多痕迹,并且儒家、道家及其他学派,都会使用时间哲学的概念。换言之,时间哲学的概念系跨学派的思想,因此《太一》的价值远远超过他所属的老子思想的议题。《太一》作者精彩论述了以时为中心的天地造化观念。本观念源自初民农耕文化,所以在先秦时代成为各家思想之基础。

既然《太一》的生成论是描述岁之构成,于是其过程的每一阶段必须皆有时间的性质。中国古代习惯以有形之物来描绘非物体的现象,所以《太一》中的水、天、地等,不宜直接看作某种物质性的东西,这是能够“反辅”、“复相辅”等过程性的事物。自然时间本身是夜昼四时,即是一种流转之过程,《太一》中的每一个阶段正好也描述流转之过程,同时各阶段之间的关系也并不是一个直线性的连续过程,而是一个流转反复的连续过程,所谓“反辅”、“复相辅”即是准确表达时间的迂曲运行,并且此种迂曲的连续正好揭示了中国文明对天时的理解,即所谓“周回运移,终则复始”。成岁的理论必须得有实际天文的依据,亦牵涉着天气之气候状况;是故,为了理解《太一》所言,必须同时了解古人所观察的天文,以及关注当时当地周年天气的特点。

根据《太一》,“成岁”之过程经过了如下环节:太一 → 太一与水 → 太一与天 → 天与地 → 神与明 → 阴与阳 → 四时 → 凔与热 → 湿与澡 → 岁。从此过程的描述可见,前三环节是生成天地的过程,从天地到四时乃构成周年时间的规律,从四时到湿燥乃四季的天气规律之形成,其后才“成岁而止”。

观察成天地之前数句“太一生水,水反辅太一,是以成天,天反辅太一,是以成地”,即太一、水、天之三元论的意指,笔者曾经作过考证,在此不再重复。但有了天地之后下一个环节一定需要天地之交的神明产生:“天地复相辅也,是以成神明”。若从太一成岁之目的来看,则自然时间恰好以列星与日月的相对位置和运动来定的。自然时间以岁年周期为基础,而此周期实际上就是以列星和日月的相对位置和运动来定的。恒星居于天,恒星之天道恒常,其皆围着太一旋转,且每一日在天穹圆上走一周横圈。日月每天轮流着升降,处于不断的易动及变形状态,且每一天升降并走一周竖圈。因此可说,恒星和日月处于横纵回转之关系。日月每天纵贯恒星之道,且随着恒星本身旋转。日月通天的位置每天移动,且此移动有很明显地规律:太阳一天的移动为天道一圈的一度,一年为一圈。过了一年,太阳升天时,又回到一年前的位置,又走一年前的恒星之间的路线,此乃阳历规律。月亮走天道的速度比太阳快,其周期为一个月,太阳和十二月周期的搭配乃是阴阳历的规律。不过重点是,在自然世界中,恒星之“神光”与日月(尤其是日)“明照”之间的关联,即构成岁代之基础。

下一环节乃“神明复相辅也,是以成阴阳”,即是表达前文所提“阴阳次于神明”、“神明是阴阳未分”的概念,阴阳乃为神与明“相辅”之产物。先秦思想家经常探讨“神明”与其他范畴之相关义,例如:“神明”与“易”,“神明”与“礼”,“神明”与“道”等。其中先秦两汉思想家也着重于探讨“神明”与“阴阳”的差异。前文已论证,神明与阴阳之别牵涉到“德”与“体”的分歧。如《乾凿度》曰:“阴阳之体定,神明之德通”颇清楚地阐明了此一观点:神明相配天地之德,而阴阳塑造形体。所以,神明不可分为各物之体,而是一体性的宇宙,且体现宇宙之“德”。

但上述易学传统里的讨论过于抽象,确切意思模糊,“阴阳”之范畴无所不包,这造成文义不清楚的情况。但在《太一》的描述里“阴阳”不是作无所不及的基础性范畴,而只能作一种狭义的理解,其中“女男”、“雌雄”、“牝牡”等“阴阳”之用意根本不符合《太一》的内容,“阴阳”亦不能指涉寒暑或湿燥之对立,根据《太一》,寒暑凔热、湿燥,这都是阴阳所生的“四时”之产物。在本理论中,“阴阳”的涵义必须与成岁目的有关,并牵涉到生成“四时”的功能,因此以笔者浅见,在这里“阴阳”只能用来指月日和夜昼的意思。

在易学传统中,也有阴阳表达日月的意思,如《系辞》:“阴阳之合肥(配)日月。”是句以日月来表达阴阳之合和现象,并阐明阴阳合和之机能是在相配日月之“体”。在其它古书中,“阴”经常具体指称月亮,而“阳”即指太阳,例如:《诗‧小雅‧湛露》:“湛湛露斯,匪阳不晞。”毛传云:“阳,日也。”《楚辞‧远游》:“阳杲杲其未光兮,凌天地以径度。”《礼记‧礼器》:“大明生于东,月生于西,此阴阳之分。”《黄帝内经‧素问‧阴阳离合》和《黄帝内经‧素问‧六节藏象》两篇都记载:“日为阳,月为阴。”《盐铁论‧非鞅》也云:“故利于彼者,必耗于此,犹阴阳之不并曜,昼夜之有长短也。”王利器校注云:“阴阳指日月。”在中国传统中,这种太阴为月,而太阳为日的用义,确实是大家一致的看法。同时在古籍中,夜昼之旋转循环也被视为“阴阳”之最基本的涵义,例如《礼记‧祭义》:“日出于东,月生于西,阴阳长短,终始相巡。”孔颖达疏云:“阴谓夜也,阳谓昼也。夏则阳长而阴短,冬则阳短而阴长,是阴阳长短。”扬雄《太玄‧玄攡》也曰:“一昼一夜,阴阳分索。夜道极阴,昼道极阳。” 是故“阴阳”为月日、夜昼的解释完全符合“阴阳”之意义范围,并合乎《太一》的理论。

从“阴阳复相辅也,是以成四时”来看,更加可以确认,阴和阳就是指夕月和昼日(其实甲骨文里“夕”和“月”基本上是同一字),因为古代“四时”概念首先指涉自然二分二至的现象,在大自然中二分二至是由夕月和昼日所确定的。二分时夜昼时间相等,月日在天上道路相同,阴阳相衡。冬至时夜长、昼短,月亮在天上的路长,且能上升极高天顶之处;而日仅能升到低位,达不到天顶,日在天上的路短,故冬至为阴极之时。夏至时正好相反,夜短、昼长,月亮在天上的路短,达不到天顶,而日反而上升极高天顶之处,日在天上的路长,故夏至为阳极之时。换句话说,在成岁过程中,“阴阳”被用来具体构成“阴阳历”的结构。因此,在这里阴阳阶段显然有夕月和昼日的涵义。

所以从各方面来看,在《太一》中“阴阳相辅”概念主要是源自自然夕月和昼日之相辅;而“神明相辅”的结果,乃确定阴月和阳日之“体”,并确定阴夕和阳昼的状态。在《太一》中,神明之阶段应是:阴阳尚未定月日之体、未分夜昼之光,此差异即是《逸周书‧文传》所描述:“出一曰神明,出二曰分光。” 所谓“分光”之自然依据,就是地之明形分成月和日,而天之神光状态分成夕和昼。

笔者拟强调,阴阳不仅将“明”分成属阴之月和属阳之日,但同时将“神”分成阴神和阳神。其中,恒星的神光也可分成属阴质和属阳质的恒星:在恒星中,也有被视为阴阳相对,例如:织女和牵牛;或者毕宿有称为“阴星”,而心宿的大火星相当于阳等等。因此神明所生的阴阳分光之阶段既区分“明”,也涉及到恒星神光的分别。此外,可以推测,天神分别成阴和阳的意义,同时也包含“象”和“气”之别。但笔者以为,核心的意义是:阴阳在地上将“明形”分成月和日,也在天上将“神光”分成夜和昼。换言之,在一体的时间流程中,阴阳为月日乃“地形”之分异,而阴阳为夜昼为“天时”之分异。这样的分异最为关键,同时也显示神明及宇宙之一体性。

古人认为,不仅神明是合二为一体的范畴,阴阳两仪也必须相配结合;“阴阳合”才是岁久之条件,故分光之后,“阴阳复相辅”,而构成阴阳历,以此不亡,这也是在描述同样的意思并用同样的自然形象。《说文‧易部》引《祕书说》云:“日月为易,象侌昜(阴阳)也。”且用“易”概念来解释月日相辅之义。

笔者拟强调,尽管“神之在天”,但因为这是天地之交的产物,神降而被地吸收,所以“地载神气”;尽管“明之在地”,但因为这是天地之交的产物,明升而行于天中,而走天道。同理,尽管阴阳之“阴”接近于“神”,而“阳”接近于“明”,但阴阳二者均为神明之交的产物,所以二者既含于天神,亦含于地明。月和日是地物中的明形,即是阴阳之“体”,属于是“明”的范畴。夜和昼是天时中的神光,即是阴阳之“分光”,属于是“神”的范畴。从整体夜昼一天的过程而言:白天太阳时,恒星不可见,处于隐藏的状态;不可测的恒星和其所派出的云气代表阳中之阴;夜里太阴时,恒星可见,太阳落地,但太阴来代它,夜中反射明,以代表阴中之阳,这样便构成阴阳之合。所以神与明二者在天上和地下同时存在,升降以合;阴与阳二者也在上下都存在,分光与定体,上下以合。阴阳之合,回复而得一于整体性的神明生机,以此不亡。是故,“阴阳合”才是岁久之条件。

(四)总结

依上述分析可知,古人在观照大自然之现象后,便获得了神明观念。根据《太一》的理论,神明指在岁代规律的形成时,为天地尚未有夜昼的阶段。在其阶段中,神为天的精华,包含尚未分形体的天象以及未分时段的天光;而明为地的精华,包含尚未分形体的日月之始胎明亮以及未分时段的地照。同时,《鹖冠子》亦很清楚地阐明,何以上古信仰并不是寄命于天或寄命于地,而追求天地之合;从生养的目的而言,天地神明的相对意义在于水火的搭配。自然之“神”是养万物之甘露、神靈雨,而自然之“明”是溫暖万物之日火。因此,天的生物都是水性的精气,也就是所谓的“神”;至于日月二明,则其皆有凝结的火性的形体。水火的力量互不可缺,如果不合则容易造成灾害,以亡生。

这些观念都源自商文明时代,在甲骨文和礼器上可见其痕迹,传世神话也保留之,而战国文献显示其观念的哲理化,而构成完整的宇宙论。《太一》之“天地复相辅也,是以成神明”之句,特别清楚地阐明“神明”系天地相辅之产物,其既是时间的根源,亦是水火物质的生养之基础,故应谓之“生机”。故在宇宙创生当中,神明乃为一关键性的阶段。然而迄今为止,学者对《太一》“神明”一词的理解皆相差一间,其原因在于中国汉代以后的文化变迁已使得古代“神明”的观念丧失殆尽。

在大自然中,天发出恒星之神光和降甘露神水盈地,而地出日月明火并送它走天道,以造天地之交,相配天地之德,万物便由此化生。“神明”之结合表达天地合德状态,天地合德才是万物之生机。同时,古人认为,人生与社会皆取法于大自然,所以无论是在自然、人生或社会生活中,“神”和“明”皆是上下互不可缺的范畴。从大自然到社会扩展其意义的神明观,乃成为礼制与孝道的神明观,其观念的滥觞亦可见于商周信仰礼仪中。

- 0002

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000