宿白先生的书

宿白先生(祁庆国摄)

宿白先生(祁庆国摄)

宿白先生家有座“硕大无比”的书山

大凡学者都爱书,宿白先生也是这样。

先生自上世纪50年代初执教于北京大学历史系考古教研室,从给考古人员训练班讲课始,至今以八十多岁高龄仍带有博士研究生,五十余年来教过的学生数以千计。我无缘做先生的学生,却有缘在三十年前就与先生相识。1973 年我由内蒙古生产建设兵团入北大历史系,被录取于中国史专业。那时家人认为学考古比一般文史在政治上保险,于是母亲出面找到她当时在国家文物局的一位老同事,请他帮忙与北大联系,希望能让我转到考古专业。

很快有人带来一张字条,说宿白先生约我到他家里见面。那之前我没听说过先生的名字,更不知道先生是谁,只是按字条上的地址,懵懵懂懂找到先生在朗润园的家,怯生生地与先生见了面,结果却未被接受。后来才知道,先生了解到我文革前的学历仅为初中一年级,感到文化课的基础太薄,又见是一瘦小的女生,可能考虑今后做田野考古也不适宜。

说实话那次见面我对先生本人印象并不深却对他家里的“书山“留下深刻记忆。就在先生与我谈话的房间地当中,一本压一本,一叠挨一叠,方方正正地码放着一个长、宽各达二三米,高半人多的立方体书堆。我刚从农村回来,目测那堆书的体积至少相当一卡车的土方量。简直就是一座书山。好像当时先生家还有房间被别人占着,所以书只好码在地中间。我从小爱看书,却没有在谁家见过那么多的书。

再次与宿白先生接触,已是20世纪80年代,我从中国史专业毕业后入文物出版社,在《文物》月刊做了编辑。那时先生的文章除了篇幅长的在《考古学报》发表外,一般都是送给《文物》。稿件先是一位老编辑负责后来大都转至我手上。与先生接触久了,特别是工作中与考古界学人的交往,才使我逐渐了解了先生的学问、为人和在考古界的声望。

先生自20世纪40年代起就读于北京大学史学系,直接师从一批当时在校任教的知名学者,后来先生曾逐一向我说到这些老师,那真是一连串如雷贯耳的名字。如古文字学家容庚、中西交通史学家冯承钧、史学大家陈垣古史学家孙作云、古籍版本学家赵万里、考古学及中西交通史学家向达、佛教史学大家汤用彤等等,这是一批传统文化特别是古文献功力深厚的学者,先生正是从他们那里得到真传感悟了中国古文化中最核心和精华的部分——古代文献的博大和精深。

毕业后先生曾在北京大学图书馆参与整理善本古籍,接触了包括李盛铎木犀轩藏书在内的几批重要新入馆图书,尤其是其中一批珍贵的朝鲜刻本汉文典籍。直接的过手和经眼,大大提高了先生古籍版本和古文献的学养,也开始留意并尽其所能搜集自己喜欢的书籍。

将古文献运用于考古学研究

徐苹芳先生曾讲过先生早年与书有关的一则往事:40 年代后期先生和师母结婚住在东城老北大红楼附近,当时内战正酣国统区通货膨胀,物价飞涨,包括知识阶层在内的民众生活日愈窘迫。一次师母拿出家中不多的钱让先生去买米。先生走着走着就到了隆福寺的修续堂书店浏览中看到一本寻觅已久的书。犹豫再三,恐失之交臂到底用买米的钱买了书。回到家里,师母当然生气。这件事被先生记在所买之书上多年后徐先生碰巧借阅时看到。

刚听到这个故事时我脑子里先出现的就是当年先生家那座硕大无比的“书山”,原来那正是先生倾数十年之功,甚至节衣缩食一本一本精选和积攒起来的。数量的积累也是学问的积累。

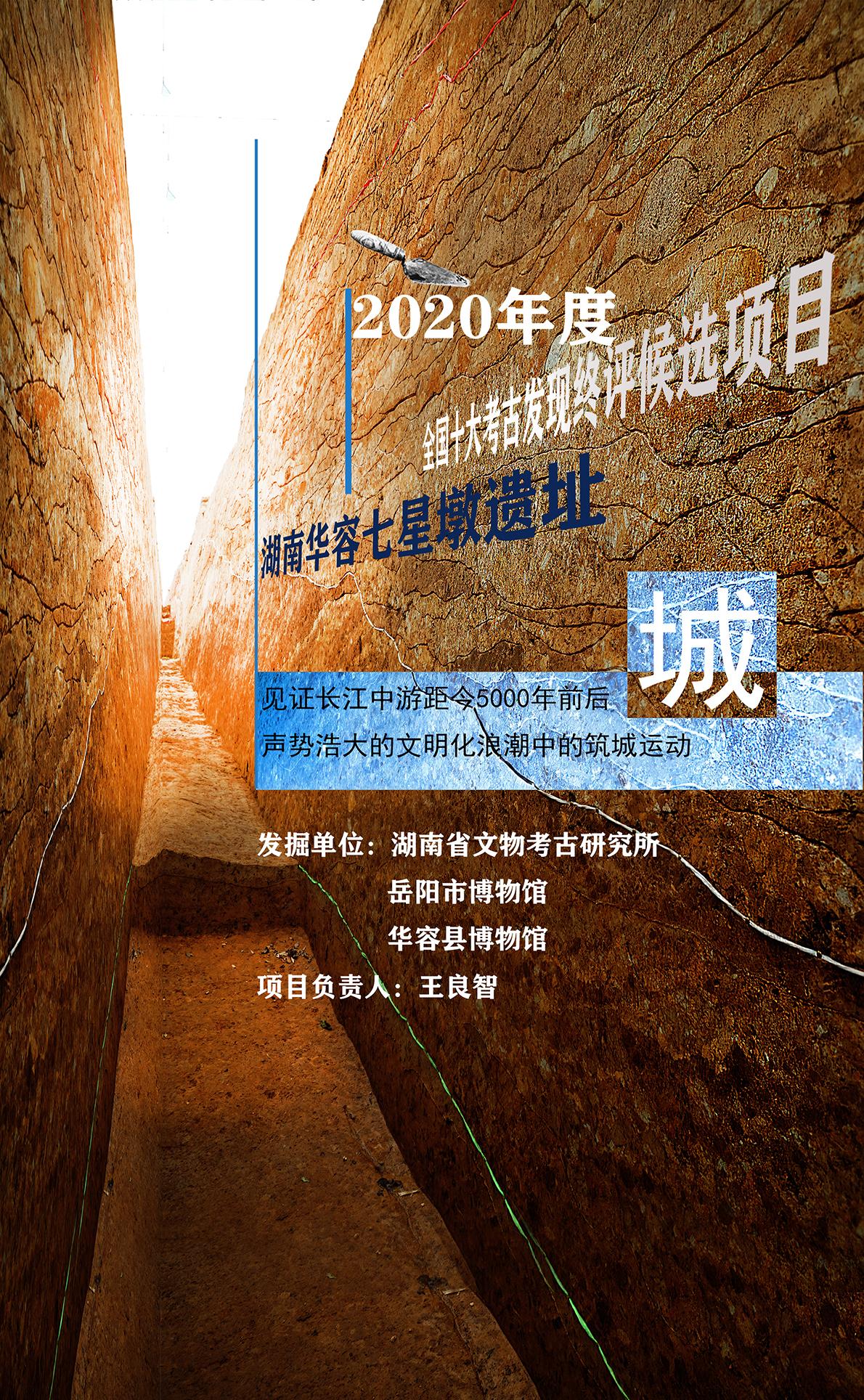

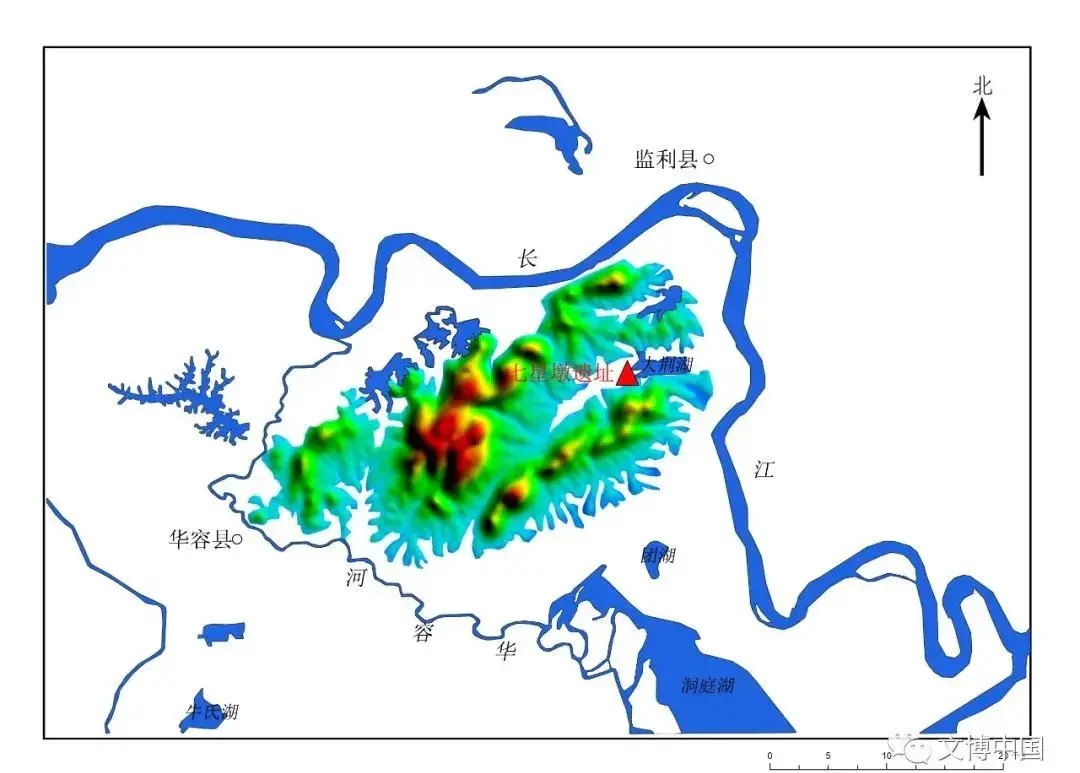

正是由于这些积累先生的研究功力日愈显露。1951年,先生完成《<大金西京武州山重修大石窟寺碑>校注》之初稿(以下简称《校注》),这是先生将古代文献引入石窟寺研究,取得突破性成果的重要标志。

事情的起因是这样的:1947 年先生在参加整理北京大学图书馆善本书籍时,偶于缪荃孙抄自《永乐大典》天字韵《顺天府志》条所引《析津志》文内,发现一篇元代人熊自得抄录的2100 余字《大金西京武州山重修大石窟寺碑》碑文(以下简称《金碑》) 文中记录了山西大同云冈石窟(原名武州山石窟)在历史上的重修情况,而这是云冈石窟研究史上从不为人知的文献资料。先生在《校注》中指出:“记述详细,征引宏博。所述自唐迄金一段云冈的兴修、设置,正好弥补了云冈历史的空白页,而引用现已佚亡的北魏铭刻和文献记录考订云冈石窟的时代,也正给今天研究云冈各个石窟开凿先后的问题提供了绝好的参考材料。”肯定了碑文的重要史料价值。通过对碑文提供的新资料主要是所述云冈十寺等内容的研究排列出云冈第二阶段洞窟开凿的先后次序以及第三阶段终止的年代。

此文经先生长达五年的修订,于1956 年第1期《北京大学学报》发表,引起国内外特别是日本中国石窟研究者的注意。原来自20世纪初年起,日本学者就开始了对云冈石窟的考察和研究。到20世纪30年代以前,已有包括伊东忠太、大村西崖、关野贞、常盘大定和小野玄妙等在内的十多位日本学者发表了关于云冈石窟的研究文章,出版了有关图录。30年代以后特别是抗日战争期间日本京都大学水野清一、长广敏雄在1938—1945年对云冈石窟进行了连续八年的全面调查、记录和实测还对部分窟前遗址作了小规模的发掘。1951一1956年,水野清一、长广敏雄以京都大学人文科学研究所研究报告的形式,陆续出版了十六卷三十二册大型《云冈石窟——公元五世纪中国北部佛教石窟寺院的考古学调查报告》。这套书卷秩浩大,代表了当时日本学者研究云冈石窟的最高水平。先生《校注》一文发表后,作者(先生当时尚不到三十五岁)和文章所披露的《金碑》资料都是日本学者不知道的。但是他们不太相信这份文献,可能也不屑与一位名不见经传的年轻人理论。一直到1978 年先生又发表《云冈石窟分期试论》(《考古学报》1978年1期)。

如果《校注》的发表是风乍起,则《试论》的发表无疑于投石击水先生一系列新的研究结论终于使日本学者感到了压力并做出回应。

1980 到1981年长广敏雄先后在日本《东方学》第60辑发表《驳宿白氏的云冈分期论》,在《佛教艺术》第134号发表( 云冈石窟之谜》,对先生的研究予以极不客气的反驳,甚至公开质疑《析津志》所载《金碑》及其碑文的真实性。1982 年先生发表《<大金西京武州山重修大石窟寺碑>的发现与研究——与日本长广敏雄教授讨论有关云冈石窟的某些问题》(《北京大学学报》1982 年2 期),答复了长广的质疑,论证了《金碑》的可靠性和熊自得录文的无窜补。1989年,先生在日本平凡社和中国文物出版社合作出版的大型十七卷本《中国石窟》之《云冈石窟(一) 》(日文版)发表《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》进一步阐述了自己的观点。

1990年长广敏雄于《中国石窟》之《云冈石窟(二)》(日文版)中著《云冈石窟第9、10双窟的特征》在该文中末段的最末一个“注”中,终于承认:从文献学角度出发,宿白教授的推论当无误,因而分期论也是符合逻辑的。作为“宿白说”,我现在承认这种分期论 。虽然有些扭捏却是部分同意了先生的观点。这在日本学者已属不易。

对于这场长达30余年的笔墨官司,尤其是在这场争论中所反映出来的中国历史考古学应该如何对待举世闻名的,极其丰富的中国历史文献的问题。徐苹芳先生在1998 年第2 期《文物》发表的《中国石窟寺考古学的创建历程——读宿白先生<中国石窟寺研究>》一文中作了精辟的论述。我感到这是先生学术生涯中得益于古文献并将其成功运用于考古学研究的最精彩的一笔。

“文章哪有不改的,活就要不断修改”

1957年,先生的《白沙宋墓》作为文物出版社建社后的第一批书出版。这是一本极具个性的,富有浓厚研究色彩的考古报告,但还是一本考古报告。而学术地位之高,如先生者的第一部研究专著——《中国石窟寺研究》, 却迟至1996 年才正式出版。其实,20世纪80 年代末到90年代初,学术著作的出版特别是有些名气的学者出书已不是太困难的事。先生的好几位学生就都早于先生出版了学术专著,有的还出了不止一本。

先生之所以在从事研究教学近半个世纪后才出版第一部个人专著,除了文革等因素外,主要是对专著所持的极为审慎的态度——他精选了过去发表的23篇有关中国石窟寺研究的论文,对每一篇都作了仔细的校订。根据新发现的资料对多数文章作了部分补充和改写并将这些改动(包括增、删了哪几处文字补了哪几张图)都一一记录在每篇文章的后面。

《中国石窟寺研究》代表着先生在创立中国石窟寺考古学方面的杰出理论建树,“它记录了中国历史考古学的一个分支——中国石窟寺考古学的全部创建历程,是当代中国考古学研究中的一项丰硕学术成果,也是近年中国考古学的重要著作”(引徐苹芳文)。该书出版后学术声望很高,获首届国家社会科学基金项目优秀成果一等奖(且为获奖作品中唯一的个人专著)、北京市第五届哲学社会科学优秀成果特等奖以及美国史密森学院和日本京都大都会远东艺术中心联合设立并颁发的“岛田著作奖”。

1979年考察克孜尔石窟与文管所同仁合影(图/姚士宏)

1979年考察克孜尔石窟与文管所同仁合影(图/姚士宏)

接着,先生的另外两部学术著作《藏传佛教寺院考古》 (文物出版社1969年 和《唐宋时期的雕版印刷》(文物出版社,1999年)也相继出版。其中《唐宋时期的雕版印刷》获第五届国家图书奖和第三届全国古籍整理图书一等奖,《藏传佛教寺院考古》获北京市第六届哲学社会科学优秀成果一等奖。然而,先生还有许多方面,如古代城市、墓葬、建筑、壁画、工艺、陶瓷等学术文章散见于各杂志,据统计近七十万字;另有《敦煌七讲》《三国两晋南北朝考古》《隋唐考古》《中西文化交流考古》《中国佛教考古》《古代建筑》《汉文佛籍目录》 《张彦远<历代名画记> 研究》等多部专题讲义均未出版。其中有的讲义曾在学生中辗转手抄或复印流传。

我们曾与先生讨论结集和出版之事,先生说,那要一篇一篇校订修改,要有时间哪能原封不动地拿出去。先生多次说过去古人哪有活着出文集的,只有死后才出,“文章哪有不改的,活着就要不断修改,死了才出书,这就是盖棺论定的本意。” “不要急着发表,急着出书白纸黑字,说错了就是死了也得记在你名下也得你自己扛着。”

先生的习惯是文章写完了放进抽屉里,隔些时候拿出来再看,再改,再放回去。就是送到编辑部,到了印刷厂只要有问题有新发现新体会仍要照改不误。我做编辑对此深有体会。先生的稿子常常改到三校样,核红样,还是有得改。经常是新刊物刚送到北大,先生的勘误表就拿回来了一字一字地纠错漏。听社里老人说当年先生看《白沙宋墓》校样更是一直改到第六校。

“文章千古事,得失寸心知。”中国古人从来以文字为神圣,史官因秉笔直书而不畏死。视学术为生命的真学者往往都对自己的文章百炼千锤而又百般呵护,字字都是自己的儿女。

先生的书不是藏书家的收藏,主要是为了研究使用

2001年,先生喜迁蓝旗营小区新居,房间大了许多。记得第一次去,先生高兴地先带我们参观,却发现除客厅和先生,师母的一间卧室外,其余三间都做了书房,而其中两间根本就是书库四壁和地中间都排列着到房顶的书架。罗尔纲《师门五年记·胡适琐记》(三联书店1997 年) 忆自己当年在胡适家做助手帮助老师整理约二十架的藏书,仍惊异于这位大学者除预备写中国哲学史的书外其他书籍的缺乏,他的结论是:胡适不求藏书,更不谈版本,他只是为他的应用而买书的。先生用古文献做研究,是很讲究版本的。但先生的书也不是藏书家的收藏,主要也是为了研究使用。

先生书架上的书排列不很整齐,往往越是使用最频繁的书,摆放得越乱,越随意,而那些堆放在先生常坐的沙发扶手上身后暖气上,乃至周围地上脚边的书则或是先生近期正在阅读和思考的,或是各地刚出版的新书。我每到先生家常留意距先生手边最近的那些书,总能看到大量考古学、史学甚至文学艺术方面的最新出版物。一次看到新版线装大字本的《沈从文小说选》先生见我喜欢说借你拿回去看吧。“先生近年每说,我现在不买书了新书都是人家送的。但我知道先生遇到书还是买。

在首都博物馆鉴定书画(图/祁国庆)

在首都博物馆鉴定书画(图/祁国庆)

2000年夏我们和先生到开封,同去的徐苹芳先生中午出去拍照,在街上书店里买到河南大学出版社出的清末宋继郊《东京志略》。临回来那天中午,先生一人不知去了哪里。大家正着急,先生热得满脸通红回来了,原来也是去买这部书了,书很大很厚,年迈的先生没叫任何人,自己走着去书店,又抱着书走回来。那一刻不知在场的其他人我的心里真的是无地自容。先生无止境的求知脚步,我们是永远赶不上了。当时的情景,至今铭记在心。

送书给看书和用书的人

常听先生的学生说怕见先生,因为见了面总是要问“最近在看什么书?有什么心得?“现在是印刷品泛滥而少有人读书的时代,人们一般只看报纸和电视。答不上先生的问话,所以怕见。

我知道先生喜看书做学问的学生,喜不趋利的学生,喜与学生们讨论书里的问题。先生的标准在时下太高了,许多人真的做不到。2002 年是先生八十寿辰学生们筹划以撰写论文的方式向老师祝寿。先生得知后很高兴,但说入选文章须经他自己看过。

其实先生对每篇论文的题目都有要求,听说几位学者的原拟题目就被否定了。在这套现已出版的《宿白先生八秩华诞纪念文集》(文物出版社2002年)前面的“缘起”中,也是先生学生的编者有这样一段话:宿先生对学生的严格要求也体现在这本论文集中。入选的论文皆经宿先生亲自审阅,有的看得很仔细,像在学校上课批改作业一样对论文的基础资料,推论是否规范乃至于文字的润色,都作了一些修改。在当前学风不正的情况下,宿先生这种严肃认真的学风,再一次给我们上了一堂十分有意义的课。

在南京考察时与文物部门的同志在一起(图/吴江)

在南京考察时与文物部门的同志在一起(图/吴江)

文集出版后,先生将一部分书存放在红楼我的办公室,嘱按他的指示送人。一次某省考古所几位同志进京,见先生后拿了字条来我按字条上先生写的几个名字给了书。其中一位熟人悄悄告诉我,他们一起来的其实不止这几人,还有一位官员,先生只没有送他书。我知道先生送这套书的标准只有一个:给看书和用书的人。

先生每到一地,总先仔细观察,继而拿出小本记笔记

今年春节前我们照例去先生家拜早年。寒暄后,先生问:“看了新出的《燕京学报》没有?”我们都答没有。先生始拿出两种学报抽印本,赠我们每人各两册,还叮嘱说:“回去要看!下次要问的!”原来在《燕京学报》新十五期(北京大学出版社,2003年1 月),先生同时发表了二篇学术文章一篇题为《大功德主苻(苻璘?)重修安阳修定寺塔事辑》,一篇题为《日本奈良法隆寺参观记》。第二篇是先生据约二十年前(1984年)参观日本奈良法隆寺塔时所记“旧日记录“对法隆寺现存有关建筑形制、遗物遗迹所作的分析研究。在感叹先生八十多岁仍孜孜于学问的同时,想到先生的一批“旧日记录”,其实也是学术笔记。

先生的步履曾遍及全国和世界,每到一地总先仔细观察(先生最反对到了一地就胡乱拍照,带回一堆不知是什么的照片),继而拿出小本记笔记。不但文字详尽,重要处还有步测距离和手绘草图,几十年来得几十本,先生《藏传佛教寺院考古》中的西藏地区佛寺调查部分就是主要根据1959年和1988年两次进藏的调查笔记整理。其中1959年调查的许多佛寺,今天早已不存,先生笔记中的文字、草图和数据,成了复原、研究那些佛寺建筑的宝贵依据。

考察南京栖霞山摩崖石刻(图/吴江)

考察南京栖霞山摩崖石刻(图/吴江)

2001年,我为三联书店编张光直纪念文集,有史事请教,先生很快拿出一本80年代某年某月某日的笔记。可能当时手头没有合适的笔,我记得先生那几页笔记是用红色圆珠笔写的,总之,我认为先生这几十本学术笔记极为重要,其中不知还有多少没写成的文章和书稿。

1996年,先生在侯艺兵摄《世纪学人百年影像集》(山东画报出版社,2001年)自己的照片旁手书一则汉译萨迦格言:“山间的小溪总是吵闹,浩瀚的大海从不喧嚣。”我偶在书店看到此书中这则题字时心底起大震动:先生既公开直书这一格言绝非自诩而是自勉——要以大海为本。只有海的博大和深邃,才能处逆境而不馁,遇荣辱而不惊。近年常有媒体要求采访先生多谢绝,常说:“我就是一个教员嘛,一个北大的教员。”这话也使我震动。常有以“高山仰止”喻学问品德的崇高,原来总觉俗滥,今天用来比先生,也感贴切。每到先生家, 见先生坐拥书城,身边脚下都是书,景仰之情,油然而升。

来源:《中国文化遗产》2004年第1期

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000