讲座:唐晓峰:考古学与历史地理学

本文为中山大学人文高等研究院逸仙进阶讲堂“中国历史人文地理选讲”第二讲“考古学与历史地理学”的讲座纪要,现摘录于下,分享给大家。

唐晓峰教授首先从个人经历出发,回忆了侯仁之先生在1972年北京房山琉璃河西周遗址和1978年安徽芜湖古鸠兹(楚王城)遗址实地考察的情景,讲述自己如何与考古学及历史地理学结缘,指出考古学和历史地理两门学科间存在天然的密切关系。接下来,唐教授从五个方面对此进行阐释。

现场照片

现场照片

首先,考古学和历史地理学共同考察大地上人类的痕迹,考古学家看“东西”,地理学家看环境,即使没有出土的遗物,后者本身也是一种“东西”。其次,考古学为历史地理研究提供大量资料,有的研究如史前地理,几乎完全依赖考古学。再次,历史地理也可以为考古学提供解释,比如发掘看到动物骨骼增多、农具减少的现象,就可以用历史自然地理、气候变化来解释。因此,历史地理研究结合考古学,既可以补充文献史料的不足,又可以提升实地考察的效果。最后,二者深度结合还可以产生新学科,如目前比较成熟的环境考古学。

讲座的第二部分,唐晓峰教授结合三个具体例证,对考古学与历史地理研究的关系作了具体论述。

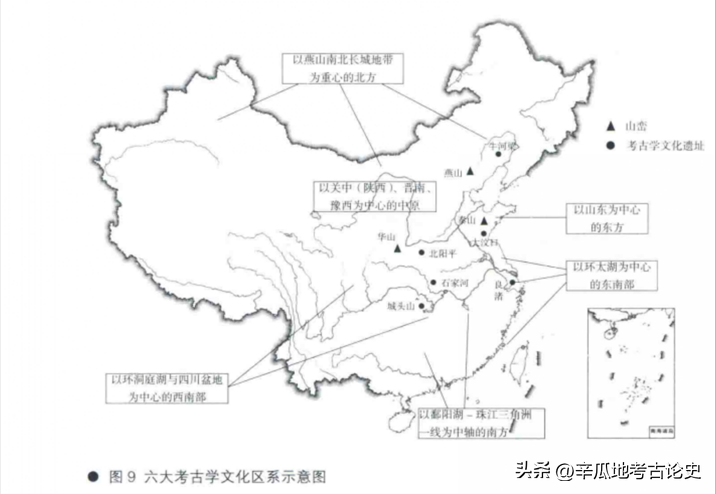

首先是新石器时代考古与历史地理研究。从历史自然地理的角度看,对气候、地形、植被、水文等条件的复原分析,正与原始社会生态位的研究有着许多相契合之处。而就历史人文地理而言,文化区系的归纳、文化交流的考察,就更是考古学的基本功。比如苏秉琦先生的区系类型理论,他在总结前人考古发现和研究的基础上,将我国史前文化分为六大区:如以山东为中心、大汶口文化为代表的东方区;以洞庭湖为中心、屈家岭文化为代表的西南区等。另外,张光直先生曾提出 “相互作用圈”问题:到了公元前4000年左右,原来分立的新石器时代文化彼此密切地联系起来,开始具有了共同的考古学成分,好像一张大网圈定了一个更大的文化圈,在各文化接触的地带,如晋北、北京地区等,就能见到考古遗存相互融合的现象。

苏秉琦先生考古学文化区系理论示意图 来源:《中国文明起源新探》

苏秉琦先生考古学文化区系理论示意图 来源:《中国文明起源新探》

谈到早期文明,就不能不涉及都邑、国家起源等问题。唐教授对徐苹芳先生的易地建城说和许宏先生的广域国家理论作了评述:很多早期城市“都不是在原来中心聚落之上就地兴建,换言之,我们还没有发现某一地点中心聚落直接演变为城邑的考古学例证”;二里头时代“金字塔式的聚落结构和众星捧月式的空间分布格局,与龙山时代以城址为主的中心聚落林立、相互竞争的状况形成了鲜明对比”。唐教授认同并发挥这一观点,认为位置调整和邑制体系的形成,都是为了突出王权的独立与无上性。

其次是考古遗址性质与环境的关联性问题。唐晓峰教授指出,这种关联包含正、反两个方面,如乌兰布和沙漠发现了汉代水井等遗址,说明当地经历了一个气候不断干旱、环境日趋恶化的过程;湖北黄陂盘龙城遗址,因为现代水库的修建,使原本处于大河边的城邑让人们误以为建在“湖”畔;玉门关遗址古代紧邻疏勒河沼泽区,有水源,也有足够的芦苇提供燃料、建筑材料等。

随后,唐教授阐述了“环境考古学”这一概念。早在20世纪中叶,美国地理学家索尔就积极推动地理学和人类学的结合,提出了“考古地理学”的概念。而在我国,竺可桢先生的历史气候研究,在分析利用史前材料时,也具有环境考古学的意义。1987年春,侯仁之、周昆叔等先生参加平谷上宅遗址研究工作会时,提议成立“北京市文物古迹保护委员会环境考古分委员会”,到1990年10月,首届中国环境考古学术讨论会在西安正式召开。

环境考古是历史地理学必不可少的内容。同时,历史地理分析也可以解释许多考古上“不合常理”的现象:如郑州商城屹立地上、开封宋城却深埋地下;朱开沟新石器墓葬暴露于黄土崖壁;北京通惠河石闸没入水下等,都与当地地理环境的变迁有关,结合具体问题深入分析,可以为我们的研究打开不少新思路。

最后是城市考古在历史地理研究中的价值。历史城市地理是历史地理学的重要分支之一,唐晓峰教授指出,考古为其研究提供了新的资料来源,且相较于文献史料,后者更具有时空准确性和具体的空间形态。另一方面,考古与城市现状紧密相关,通过古今对照可以揭示过程,这一点在历史文化名城建设中非常重要,如罗马帕拉蒂诺山上的皇宫遗址、德国科隆罗马军寨城遗址、开封城市和州桥遗址等,都展示了该城市在某一历史时期的面貌,为我们认识其形态并作进一步分析奠定了基础。

州桥,又名天汉桥,始建于唐,为北宋汴京城市中心,明末被淤埋于地下。图为遗址全景。

州桥,又名天汉桥,始建于唐,为北宋汴京城市中心,明末被淤埋于地下。图为遗址全景。

唐教授以北京城市考古发现为例具体阐述了与其有关的历史地理问题。

第一,据《史记》记载,周武王“封帝尧之后于蓟,封召公奭于燕”,那么蓟城和燕都的关系是什么?虽然唐代张守节就指出,“其地足自立国。蓟微燕盛,乃并蓟居之”,但长期以来并未得到实证。直到上世纪中叶,房山琉璃河遗址被发现,经调查发掘,考古学家认为它就是历史上燕国早期都城的所在。而在北京城市建设过程中,宣武门一带发现了战国井圈等遗存,其位置恰与文献上的“蓟丘”对应。今日,琉璃河与宣武门相距近百里,这也说明历史上它们是两座独立的城市,印证了文献记载。

第二,对元大都东北部街道遗迹的勘探,发现从光熙门到北顺城街之间排列有22条东西向胡同,恰与今北京城从朝阳门(元齐化门)到东直门(元崇仁门)之间的胡同数相同。这从侧面反映了今北京内城的有些街道、胡同,仍延续着元大都城的格局。元大都的南城墙在明初曾被南移一里,在原北京火车站前,有两条相距很近的胡同:东、西裱褙胡同和水磨、洋溢胡同(现已拆除),其间房屋地基较周边为高,正可见它是原城基所在。

第三,明初不仅将元大都南城向南拓展,更重要的是缩建北城。上世纪60年代拆城墙修地铁时,在后英房胡同发现了叠压在明清北城墙基下的元代居住遗址,其中可见玛瑙围棋子、石斧、砚台等。说明明初建此道城墙时,并未遵守工程做法,平整基础,只匆匆将房屋拆毁就在上面夯土起墙,可见军情紧急、时间仓促,恰与《寰宇通志》等记载相符。

后英房元代居住遗址发掘现场照片 来源:《考古》1972年06期

后英房元代居住遗址发掘现场照片 来源:《考古》1972年06期

第四,北京中轴线是我国城市规划史上的杰出成就之一,但是早期的学者根据《春明梦余录》等记载,认为这条轴线在明初营建紫禁城时曾东移。1972年,在景山以北钻探出一段南北向道路遗迹,在修建什刹海地铁站时,也发现元代驳岸条石,证明元代湖岸与今日相去不远。近年来,对故宫武英殿、隆宗门等地的调查发掘,都没有发现元代中轴线相关遗存。这些考古学材料证明了元、明、清三代都城轴线相沿未变的判断。唐教授进一步指出,《春明梦余录》中“去旧宫可一里许”,所指乃是燕王潜邸而非元代宫室;至于今鼓楼西有一条旧鼓楼大街,或是因为大都城中轴线只服务于南部宫室部分,积水潭以北则另有中线。从现实意义而言,国家体育场(鸟巢)和水立方也对称分布在中轴延长线的两侧。整条中轴线预计将于2024年申遗,相信这一定会为我国文化事业增光添彩。

北京城市中轴线

北京城市中轴线

讲座结束后,唐晓峰教授通过书面形式回答了同学们提出的问题,就历史地理研究应如何使用考古学和历史人类学的方法、目前国内考古学界对早期国家的界定、城市建设与城市考古的联系等问题,与学生们进一步展开交流。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000