普鸣:神灵的人格化——中国青铜时代晚期的祭祀与占卜

由于甲骨卜辞的发现,占卜成了我们最为熟悉的晚商礼仪。张光直认为,占卜是以萨满为基础的,……占卜仪式本身包含萨满朝向神灵的上升或神灵朝向萨满的降临。……在其萨满理论的基础上,张光直提供了与惠特利相似的关于中国国家起源的解释。张光直认为中国新石器时代晚期是“玉琮[玉管]的时代,萨满和政治形成合力的时代”。他认为这些玉管是“天地贯通”的象征,因此也代表了“一个微型的宇宙之轴”。中国青铜时代,即“萨满政治进一步发展的时代”,正是从此而来。因此,跟惠特利一样,张光直的解读同样以这样一种观念为基础,他认为:中国文明通过祭仪专家而得到发展,他们试图通过建立一个特殊的宇宙之轴来连接天地。

30年代的殷墟挖掘

30年代的殷墟挖掘

秦家懿(JuliaChing)同样发展了这一点。她认为,中国文明结合在一起,部分是由于一种共同的灵感(inspiration)。……跟郝大维和安乐哲一样,秦家懿将天人之间的连续性认定为中国思想的基本预设。但是秦家懿进一步宣称这一观念的起源在于萨满式的体验,……这种萨满和神灵之间的迷狂体验为中国文化提供了原始经验,而且后来中国哲学中的关联性宇宙论也是这种体验的表现。

与张光直和秦家懿不同,吉德炜(David Keightley)令人信服地质疑了萨满流行于(或者仅仅是存在于)青铜时代的中国的观念。通过对证据的详尽检视,吉德炜认为张光直关于萨满在商代持续存在的理论是错误的。相反,他认为,向国家社会(state society)的转变涉及对早先可能存在的萨满活动的常规化和控制。张光直等人会认为萨满“兴盛于社会演化早期的前农耕狩猎—采集阶段”。“所以,就像晚商一样,农耕文化的兴起,与萨满在国家层面所扮演角色的减弱或其重新定位有关”。因此,吉德炜的批判是以关于他称之为“社会演化阶段”(stages ofs ocial development)的论断为基础的。既然晚期的商王统治着一个青铜时代的农耕国家,吉德炜就得出了结论,“晚商之王非萨满”,或者“充其量是‘程度减弱的’或‘不重要的’萨满,相比于社会演化更早期阶段的情况,商王对于完整萨满体验的参与已经大为减少了”。商王是“官僚政治的调节者”,他们拥有“如此常规化的、训练有素的、关于宗教冥想的传统形式”,以至于只有早期萨满的“文明象征”仍然存留了下来。

商代国家是有秩序的、官僚制的、“文明化的”论断贯穿于吉德炜的文章当中。因此,他根据一种类似的、官僚制的精神来解读宾祭,其结论与张光直相反,吉德炜认为,这个仪式并不是萨满式的,……祭祀和占卜在这里都被解释为一个理性化的、官僚制的、文明的体系的表现形式,而非张光直所主张的萨满模式。

台北“中央研究院”收藏的一件刻字卜甲

台北“中央研究院”收藏的一件刻字卜甲

尽管张光直和秦家懿强调甲骨所见的人与神之间的萨满式的统一,而吉德炜强调理性的、官僚的等级制,但他们三个都同意,商代的占卜和祭祀活动显示了一个人神和谐的预设。在下文中,我将对这一理解的部分内容提出质疑。在质疑中,我将紧密遵循吉德炜对商代甲骨卜辞的研究,尤其会直接以吉德炜称之为“制造祖先”(makingtheancestors)的观点为基础。但我认为,接受吉德炜的观点反而可能会使我们对吉德炜以及许多其他学者想要在商代发现的和谐观念提出质疑。

晚商的人神冲突

神祠(pantheon)的主神是帝,它能呼风唤雨:

丙寅卜,争,贞今十一月帝令雨。

贞今十一月帝不其令雨。(《合集》5658正)

贞翌癸卯帝其令风。(《合集》672正)

这些卜辞的存在,意味着商人并不相信帝一定会在人需要时降雨。

事实上,帝经常降灾于王:

帝其乍王祸。(《合集》14182)

其他神灵也同样如此:

□□[卜],㱿,贞洹其乍兹邑祸。(《合集》7854)

可见,占卜关心的事情之一是弄清楚神力(divinepower)是否有意降灾:

辛卯卜,内,贞王㞢乍祸。(《合集》536)

辛卯卜,争,贞王亡乍祸。(《合集》536)

戊戌卜,宾,贞兹邑亡降祸。(《合集》7852)

贞兹邑其□降祸。(《合集》7852)

人的行动和神的力量间存在一种持续的“与—取”(give-and-take)关系。在一个神灵控制的世界里,某些人类行动被认为能够通神,牺牲、祭仪、占卜正是因此而与此种行动关联起来。这些活动的目的是影响、安抚和判定神灵的意志,说服他们祝佑,防止他们降灾。

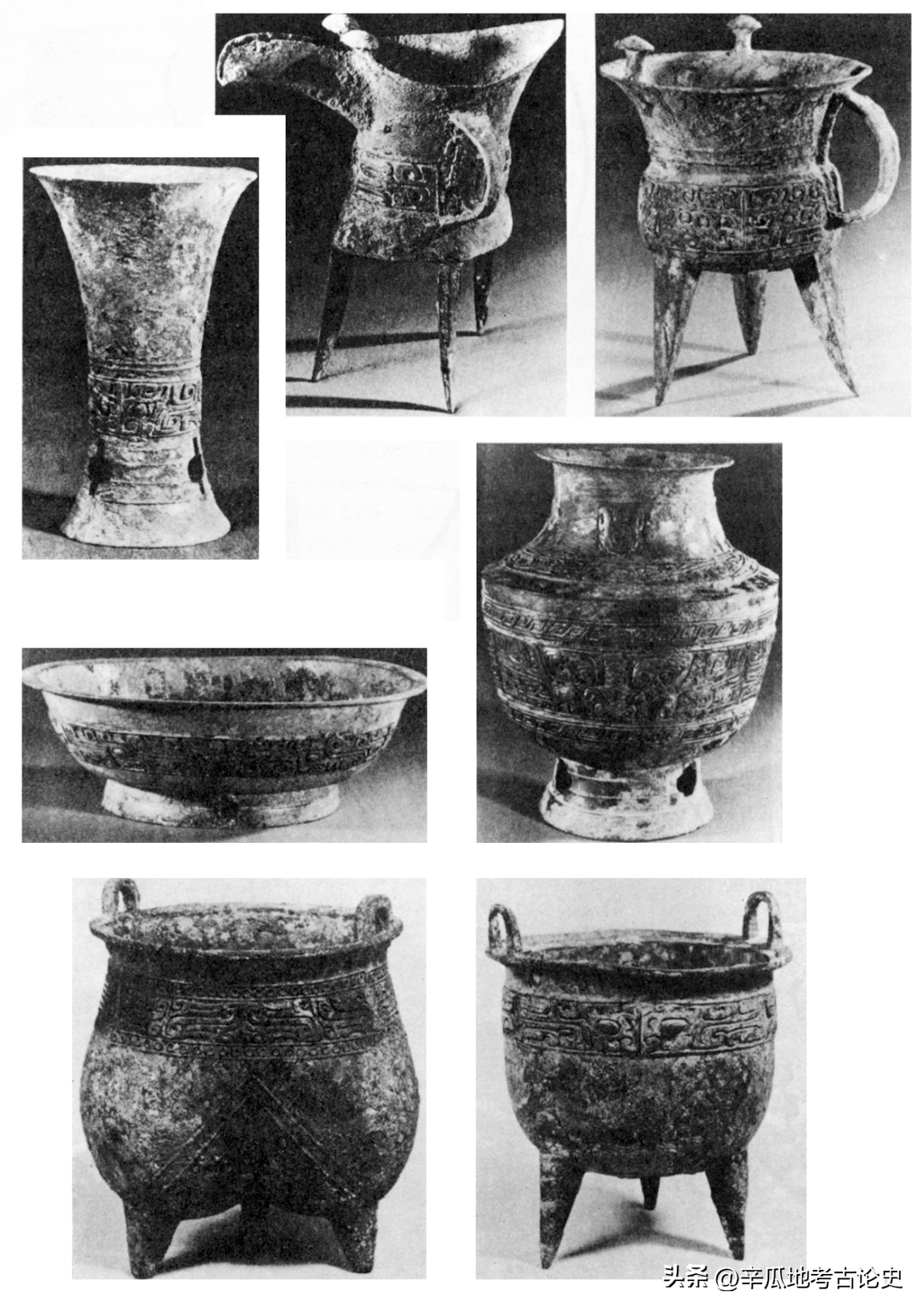

郑州二里岗时期青铜礼器

郑州二里岗时期青铜礼器

以“作邑”(makingasettlement)为例。以下是几条出自第一期的卜辞:

贞王乍邑帝。若。

贞[王]勿乍邑。帝若。(《合集》14201)

壬子卜,争,贞我其作邑,帝弗佐。若。三月。(《合集》14206)

在作邑之前,必须进行一次占卜来判定帝的意志。作如下假设似乎是可行的——作邑牵涉将神灵控制的自然元素带到人间,因此需要占卜来确定这一行为是否会被帝接受。与惠特利的观点相反,作邑和关联性关注或宇宙之轴的观念均无联系。相反,卜辞的关注建立在人与帝之间潜在的冲突关系的基础之上,帝掌控着土地,人们必须通过举行仪式来使那块地为人所用。

农事是早期卜辞中另一个反复出现的主题。和“作邑”一样,“作田”也牵涉人对神力控制下自然元素的占用。如我们在两片第一期甲骨中所见:

令尹乍大田。

勿令尹乍大田。(《合集》9472)

卜辞反映了商人试图判定“作田”的行为——即将土地准备好以便为人所用——是否会被神灵接受。

类似关注也贯穿在开垦农田的活动当中。下面这些卜辞载于同一块甲骨上。从下往上释读:

癸亥,贞于□□……

癸亥,贞王令多尹□田于西受禾。

癸亥,贞多尹弜□受禾。

癸亥,贞其□禾自上甲。

戊辰,贞□禾自上甲□。

乙丑,贞王令□田于京。

于龙□田。(《合集》33209)

因此,禾的丰收部分取决于多尹是否在西边开垦田地:根据本篇第三行卜辞,他们只有在不开垦西边田地的情况下才会收获禾。这里,我们又一次看到,人对田地的占用可能会潜在地惊扰神力。

犁地也牵涉类似的问题:

□□卜,贞众乍耤不丧,[其]……(《合集》8)

割草做干草也是如此:

贞乍刍。

翌戊子雨。

……不其雨。(《合集》13793)

此外,收获本身也受神力控制:

癸亥,贞多尹弜□受禾。(《合集》33209)

甲午贞,今岁受禾。(《屯南》2124)

因此,这些占卜的目的是判定神力是否允许人占用自然资源。

但正如神灵的行动会影响人的世界,人的行动也会在神的世界造成反响。后文中我将对这一点作更充分的论述,目前只需指出一点就够了:卜辞材料中反复出现的一个关注是,根据任何会影响神力、使其为人提供助益的给定的时点,来决定祭牲的恰当数量:

爯珏于祖乙,□三□,卯三大[牢]……兹用。(《合集》32535)

其乍鼎才二开,王受又。(《屯南》2345)

甲子卜,祭祖乙又鼎王受又。吉。(《合集》27226)

祭祀的目的在于为王赢取助益:人们祈愿,一场特殊的祭祀会带来神灵的助益。因此,占卜的目的显然是判定在某个特定时点举办的某次特定祭祀是否会真的带来预想的结果。

对控制神灵的类似关注,可以从卜辞中禳祓(exorcism)之祭的频繁出现看出。如果说关于农事和作邑的占卜意在使神灵控制的土地为人所用,那么,禳祓之祭则与把鬼神整个逐出人的领域有关。

贞乍御妇好龙。(《合集》13646)

有时,这种控制、管理神力的祭仪形式能够覆盖大部分神灵:

乙亥卜,宾,贞乍大御自上甲。(《合集》14860)

因此,晚商时期人神之间存在着持续的敌意,神灵控制着自然现象,人则试图占用自然世界的某些方面来谋求自己的福利。其结果是,人似乎不断地尝试通过祭祀和占卜来安抚、劝诱和影响神灵。这些尝试往往以失败告终:神灵反复无常,而且远比人用来控制它们的祭仪更强有力。

安放祖先:商代神祠的构建

因此,显而易见的问题在于:这些神力究竟是什么?它们的反复无常体现在哪里?人的祭仪又如何能控制它们?神祠的一个重要部分——但绝非全部——由祖先之灵构成。

对神祠的构建从一个人去世开始:

丙申卜,出,贞乍小□□癸。八月。(《合集》23712)

卜辞试图确定小司的庙号和他/她接受祭拜的日子。下面这条卜辞则表明小司(卜辞仍用在世时的名字称呼他/她)在癸日受祭:

[壬]午卜,大,贞翌癸未□于小□三□,箙一牛。(《合集》23719)

一旦受祭之日被确定下来,祖先就会获得一个以这日子为基础的庙号。因此,举例来说,父乙就会在乙日受祭:

甲辰卜,㱿,贞翌乙巳㞢于父乙□,用。(《合集》1402正)

这种模式对我们手头的材料都成立。因此,人死后的祭仪反映出将死者之灵塑造为祖先,并将其置入一套由生者设计的祭仪体系的意图。正如吉德炜天才地指出的,商人在“制造”他们的祖先。死者被授予庙号,许以受祭之日,并被置入祭祀周期之中。小司从一个死者——而且很可能非常强大、具有潜在的危险性——之灵变成了有固定位置的祖先。简单来说,这些祭仪的意图在于将死者放置到恰当的祭祀等级之中,而位置是由生者决定的。

整个商代的祖先神祠都是按照这样一个流程构建的。通过综合卜辞材料所提供的线索,学者们已经可以还原出整个祖先等级的结构。按后来周代文献的记载,上甲是商的最高祖先,大乙则是商王朝建立者成汤的祭名。这一等级结构似乎还反映了每位祖先的权能大小:越老的祖先权能越大。

因此,遭遇牙痛、不适、噩梦等相对较小问题的患者则会向新近去世的祖先占卜,以搞清楚不适是不是由祖先作祟所致:

贞隹父乙□妇好。

贞不[隹]父乙□妇好。(《合集》6032正)

贞妇好梦不隹父乙。(《合集》201 正)

如果占卜显示疾病的确是某位祖先作祟,接下来人们就会举行祭祀,以祛除此祟:

戊寅卜,宾,贞御妇妌于母庚。(《合集》2725)

……母庚御妇好齿。勿于母庚御。(《合集》2618)

贞御□于父乙。(《合集》2194)

己卯卜, 㱿,贞御妇好于父乙,兑羊㞢豕,□十□。(《合集》271)

所有这些占卜和祭祀针对的都是早于生者一代的祖先。但是,像丰收这样的主题,通常则要祈求更高等级的祖先。接下来的占卜从最高祖先上甲贞起:

癸亥,贞其□禾自上甲。(《合集》33209)

类似地,征伐之事也会牵涉神祠中的重要成员:

贞今春王勿作从望乘伐下危,下上弗若,不我其受又。(《合集》6506)

可见,祖先似乎是去世越久就越有力。早于生者一代的祖先能使个别人身体不适、牙痛或者做噩梦,而更高的祖先则左右着丰收、征伐等影响全体商人的现象。

妇好墓出土青铜钺

妇好墓出土青铜钺

这个等级结构为理解宾祭——张光直和吉德炜都讨论过的祭仪——提供了背景。如果说张光直将这种祭仪解读为萨满仪式的一种,吉德炜则认为它揭示了一个原官僚主义的等级结构。让我们看看如下的证据:

弜□。(《合集》33796)〔77〕

戊□卜,㱿,贞我勿乍宾。(《合集》15191)

乙丑卜,㱿,贞我勿为宾。(《合集》15179)

贞咸宾于帝。

贞大甲宾于咸。

贞咸不宾于帝。

贞大甲不宾于[咸]。

甲辰卜,㱿,贞下乙宾[咸]。

贞下乙不宾于咸。

贞大[甲]宾于帝。

贞下乙[宾]于帝。

贞大[甲]宾于帝。

贞下乙不宾于帝。(《合集》1402正)

宾祭表示一个角色试图取悦或侍奉另一个角色。这里的“角色”可能是人、祖先或者帝。吉德炜充分表明,这里的要点在于讨论的角色是按等级排列的:人取悦最近去世的祖先,最近去世的祖先取悦更早的祖先,后者再取悦帝。

祭仪行动的等级显示了力量的等级,因为新近去世的祖先被认为要弱于更早的祖先,后者又要弱于自然神(naturalgods)和帝。正如吉德炜所说:“在功能上,帝、自然神灵(naturalpowers)和少数先王如皇寅(HuangYin),倾向于通过左右天气、庄稼、战事来整体地影响王朝或国家;相比之下……祖先则更直接地与王的个人活动有关,如疾病、安康以及对祭仪的无误管理。”等级结构还体现了易受影响的等级——至少从生者角度看是如此,新近去世的祖先被认为更容易接受生者祭祀所提的要求。在此再引吉德炜之说:“商人认为自然和祖先神灵(the Nature and the Ancestral Powers)中存在一个妥协度的等级,神祠中更近的祖先最容易接受这类祝祷,更高的神灵,不论是祖先还是自然神灵,都没有那么容易用这种方式接近。”

因此,祭祀的目标就是鼓动较弱的祖先出面去“宾”较强的祖先,一直“宾”到帝。祭祀因而能满足两个目的:维持神祠恰当的等级结构,并且利用较低级、较易受影响的祖先去安抚更高级、更强有力的祖先——最终甚至把帝也包括进来。

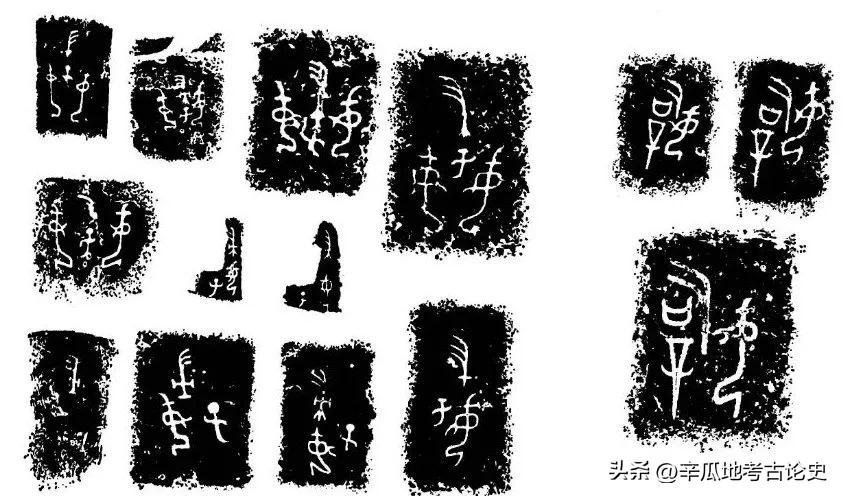

妇好墓出土青铜器上的铭文“妇好”(左)和“后辛”(右)

妇好墓出土青铜器上的铭文“妇好”(左)和“后辛”(右)

但到底谁——或者什么——才是帝呢?有些学者努力论证帝是最高祖先。伊若泊(RobertEno)甚至认为帝实际上是整个祖先神祠的统称。但我要反驳他的观点。如果我们把帝解释为一个统称,就很难理解宾祭卜辞的意义。但问题仍然存在:如果帝是一种超凡存在,那他是什么?没有能够用来回答这一问题的充分证据。但很显然,帝比其他祖先更强有力。他是诸神中最强力者,能呼风唤雨。我们可以说,帝非常像一位祖先,如我们所已经看到的,越久远的祖先就越有力量。但同时,帝却不是祭祀的神祠的一部分,他没有庙号,也没有在祭祀周期中被分派一个祭日。事实上,帝从不受祭。作为最强有力的神,帝似乎不受人的祭仪的控制。

最合理的假设是,帝并未被视作商人祖先谱系中的一环,而且可能根本不是一位祖先。这可以部分地解释宾祭的动机。如果人直接影响帝的能力有限,他们还是可以尝试去影响更低级的祖先,后者能影响更高级的祖先,进而能够影响帝。换句话说,他们能创造一个最终把帝包括进来的等级链条。

于是,我们发现了这样一些卜辞:

[癸]丑卜,争,贞我宅兹邑大[甲]宾帝若。三月。

癸丑卜,争,贞帝弗若。(《合集》14206正)

为了判定帝是否赞成商人继续在此安居一事,需要进行一场“大宾祭”。“大某祭”是商代卜辞中用来指代囊括了整个神祠的祭仪用语。例如,“大禳祓”就囊括了所有祖先,从上甲开始:

乙亥卜,宾,贞乍大御自上甲。(《合集》14860)

因此,我们可以合理地得出结论——大宾祭涉及整个神祠,包括更高的祖先对帝的宾。因此,要获得帝对继续安居于此的支持,方式就是举行宾祭:帝不能通过祭祀而被强迫接受商人的命令,但通过宾祭,神祠却可以被用来强迫帝。

人们试图利用宾祭创造并维持非祖先神(non-ancestralpowers)的恰当的等级结构,这种做法也可见于对自然神灵,例如对“日”或“黄河”的宾祭:

乙巳卜,王□日。

弗宾日。(《合集》32181)〔88〕

辛巳卜,贞王□河尞。(《屯南》1116)〔89〕

[壬]子卜,旅,贞王□日不雨。(《合集》22539)

和对待帝不同,王自己就可以直接取悦这些自然神灵。但如同对帝一样,宾祭似乎连接了非祖先神和祖先神:

癸未卜,㱿,贞翌甲申王□上甲日。王□曰:吉,□。允□。(《合集》1248正)

这次祭祀的目的是取悦上甲,即商的最高祖先,还有日。因此,看起来我们可以合理得出如下结论:自然神也被带入到与祖先神的和谐关系当中。死者被制造成祖先,非祖先神则被带入到与这些祖先相一致的关系中来。至于帝,则是祖先们自己被生者召唤而将其带入到神祠之中。

转化神灵:商代的祭祀

那么,这对我们理解宾祭意味着什么?我同意吉德炜的观点:商代的祭仪不能理解为萨满仪式。人不登天,祖先也不降下人界。他们当然会降下来享用祭牲,但这里面毫无萨满的成分。

不过,我不会像吉德炜那样将之解读为“原官僚主义的”。我和吉德炜的分歧具体体现在他有关商代祭祀的一个论述,吉德炜认为:“商代宗教活动是基于一种互惠(doutdes)(‘我赠予你,以备你赠予我’)的信念,这种信念认为商王正确的祭仪会换来帝的祝佑。”对商代祭祀的类似解读也构成了蒲慕州(PooMu-chou)理解的基础:

[商代]卜辞中祭主对神灵或祖先的称呼让人觉得他们几乎触手可及。事实上,因为商人坚信神灵和祖先把他们的情感和力量直接延伸到祝祷者身上,商代祭主眼中那个属于超人力量的世界应被看作要么和人界连通,要么是人界的持续延伸。

祖先、神灵和人同在一个平面上,祭祀建立了三者合宜的关系:“此外,人和神灵的关系也可以被概括为‘互惠’。”吉德炜和(继承吉德炜观点的)蒲慕州都认为,由于商代占卜和祭祀专家们认为人神是连续的,两者间建立起了一种简单的、等级制的取予运作:任何一方赠予,目的都是获取。吉德炜对中国的这种理解,依据的是早期研究祭祀的理论家们——泰勒(EdwardTaylor)、史密斯(RobertsonSmith),在一定程度上也包括亨利·于贝尔(HenriHubert)和马塞尔·莫斯(MarcelMauss)——所提出的祭祀模式。这些理论家都把祭牲当作人赠予神的礼物。韦伯也属于这个传统。韦伯将祭祀性的互惠看成是巫术的理性化——正如他解读后来中国宗教的此世倾向一样。

然而,于贝尔和莫斯的论述实际上不只讨论了作为赠礼的祭牲。事实上,许多人已经提出,将祭牲定义为一种赠礼是他们论述中最薄弱的一环。于贝尔和莫斯的其他分析更为有力,更有助于分析商代的祭祀活动。他们论述的主旨在于祭祀是一种转化的行动(transformativeact)。他们认为,这种仪式牵涉有关祭主、祭牲和神灵的神化与去神化(sacralizationanddesacralization)的一系列转化。例如,于贝尔和莫斯以为,祭牲和祭主在祭仪过程中都被神化了。世界各地的祭祀都被他们解读为这个模式的例证。于贝尔和莫斯特别关注在他们所讨论的社会中,究竟哪些转化得到了强调以及这些转化具有怎样的功能。和我们讨论的主题尤为相关的是他们对吠陀苏摩祭祀(Vedicsomasacrifice)一个方面的描述:“某些神灵不但在祭祀中诞生,而且要借祭祀获得持存,因此,祭祀活动就表现为神灵的本质(essence)、起源(origin)与创造者(creator)。”换句话说,神灵和祭主都可以通过祭祀得到转化。

安阳后母戊鼎及鼎耳上的虎食人形象

安阳后母戊鼎及鼎耳上的虎食人形象

实际上,吉德炜关于“制造祖先”的观点恰恰指向祭祀中这个转化的观念,而不是他和蒲慕州试图用来解释商代祭祀活动的等级制“互惠”框架。商代的祭主们不认为人与神灵相通,或者给予赠礼会换来神的好处。毋宁说,他们是在把神灵转化为在一个人类界定的等级结构中运转的角色。换句话说,祭祀并不基于“正确的祭仪会带来祝佑”这样的“信念”,而是基于创造(create)一个使运转在其中得以实现的体系的企图。

因此,当死者获得庙号并被摆置到祭祀等级结构之中时,他们就被塑造成了生者希望能够为己所用的祖先。宾祭不但维持了这个等级结构,而且也把帝带入了其中(再一次说明,生者是这么希望的)。而这些神灵全都会被唤来为生者所用。因此,祭仪或许并不代表一种官僚主义的精神,而是反映出构建等级结构的意图。等级结构不是一个预设,而是一个目标。

我认为,商代祭祀活动背后的主导性预设在于,如果放任神灵(帝、自然神和死者)自为,他们不会按照人的最大利益来行事。事实上,商人的预设似乎是神灵反复无常、很可能怀有恶意。而且他们威力过人,不仅操控着自然现象,还有能力降下灾难。

相应地,人在力量有限的情况下,必须借助祭仪来将这些神灵摆置到一个等级制的体系中去,在这个体系中,(人们希望)神灵能够拓展生者的利益。商代祖先崇拜代表了将自然神和死者之灵(the ghosts of deceased humans)融合到一个单一、统一体系中的尝试。死者会变成祖先神,其地位由他们在等级结构中的角色而决定,而且自然神以及与之无关但同样强有力的死者也会被置入这个等级结构。甚至,祖先神自己就会将非祖先神维持在其恰当的位置之上。

卜辞材料清楚表明,这些努力往往会失败。即使被安排在祭祀体系之中,神灵们也经常随意给生者制造麻烦,生者因此就需要卜问,进行哪些额外的献祭才能安抚相关的神灵。简单来说,神灵要比单纯的人类祭仪更为有力,帝和其他(祖先或非祖先)神灵经常违逆人的利益行事。因此,人并不是在与神灵合作,也没有设想他们的祭仪会管用。相反,他们试图在有限的力量范围内用祭仪创造一个有序、有益的神灵体系。

因此,完整来说,我的观点是,接受吉德炜“制造祖先”的洞见会导致对吉德炜的韦伯式框架的质疑。如果我没说错的话,这意味着,晚商时期并没有关于人神和谐合作的预设。将死者之灵变成祖先,并且把自然之神和帝本身都置入神祠的需要,至少表明商人相信,就本性而言,神灵并不倾向于为生者的利益服务。而且卜辞记录表明商人认为祭祀经常不起作用。

对卜辞的这种解读暗示,一种此世乐观主义(this-worldly optimism)在商代并不突出,人和神也没有被视为内在相连的。相反,商代祭仪的特殊关切,在某种意义上,是要将神灵世界人格化(anthropomorphize)——将死者变成合适的祖先,让祖先出面引导自然神灵和帝。因而,主导性的预设似乎是:假如没有这种祭祀,人神关系就是敌对和潜在危险的;因此,祭祀的目标就是驯服神灵并进而使之可控。

文章节选自《成神:早期中国的宇宙论、祭祀与自我神化》(普鸣 著 三联书店2020-6)

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000