讲座:李零:三代考古杂谈——地理、族姓及其他

本文为李零先生在北大文研院2022“年度荣誉讲座”第三讲的纪要。本次讲座则聚焦于三代考古,结合地理、族姓等维度,探讨三代考古研究中的若干问题。

讲座伊始,李零教授首先回顾了三代考古与中国古史研究的关系。各国都有所谓“历史”、“史前”等概念,但定义、界线各不相同。中国古史应从何说起,是五帝还是三代?对此,李零教授指出,从文献角度讲,我国的古史知识主要来自两周;而从考古角度讲,1949年以前我们对三代的了解主要是殷、周,不知先商、先周,更不知夏。对于五帝时代,正如司马迁所坦言,“五帝尚矣”,即使是“缙绅先生”也难言之。《大戴礼记·五帝德》所记载的孔子答宰我问,也表明孔子时代对“五帝”的知识非常稀薄,主要来自《五帝德》、《帝系》等早期的谱牒,离开这种族源追溯便一无所知。对于三代,李零教授依次介绍了孔子、司马迁、王国维的态度和看法。孔子不仅认为五帝难言,而且以夏、殷之礼“不足徵”。司马迁对三代的态度与孔子近似。

《史记》整体为谱牒式的架构,位于本纪之首的《五帝本纪》只是一个引子,实际起点是三代,即《夏本纪》、《殷本纪》、《周本纪》。其中,夏、殷有世无年,仅为谱牒式叙述,“三代”实际以周为主。王国维在1911年之后改治“三代之学”,曾咏叹“三王大一统,乃以禹迹言”,并在《古史新证》中加以强调。“大一统”语出《公羊传》隐公元年,因而中国“大一统”本指西周。王氏代表性成果《殷周制度论》以宗周为主旨,既是学术总结,也是张勋复辟后的政治宣言。在王国维看来,讲夏、商历史,《世本》与以《世本》类谱牒为框架的《史记》最可靠,他论三代从地理入手,著有《三代地理小记》,虽名曰“三代”,但实不及夏。

▴主讲人李零老师

▴主讲人李零老师

围绕中国古史从何开端,三代考古也经历了从商周考古到夏商周考古的转变。不同于欧美考古以史前考古为主,中国考古特别关注三代。张光直先生曾假设史语所当初如果从挖史前而非殷墟开始,考古学发展的结果可能大不一样,其学生罗泰(Lothar von Falkenhausen)也曾批评“中国考古的历史学取向”。但李零教授提示我们,中国考古学的历史选择仍然有其自己的背景和道理。在三代考古的发展历程中,一个重要的变化是夏问题的提出、夏文化的探讨,从而最后在“商周考古”前加上“夏”变为“夏商周考古”——这都是“文革”后二里头大讨论的结果。二十世纪九十年代,社科院考古所“商周考古研究室”才正式改叫“夏商周考古研究室”。继而,李零教授进一步指出,三代之所以如此受到国内学者重视,是因为其为中国古代文明最为重要的发展阶段——国家在这一时期出现。在中国传统语汇中,“家”代表“私”(私有制),“国”代表“公”(公权力),而国家既是维护私有制的工具,也是调节公私矛盾的工具。

因此,国家和国家暴力的出现就是“文明”出现的基本标志。中国文明是一种“三要素”(城市、文字、冶金术)齐全的文明。且“三要素”都是“跨文化现象”,也都与“大一统”有关。其中,中国人最看重文字,古人便以立史记事为文明标志。但李零老师强调,暴力也很重要。如陆威仪(Mark Edward Lewis)所说,书写与战争这一文一武都是国家行为。这种暴力不同以往,其特点在于由国家行使,是公斗而非私斗,即“被批准的暴力”(Sanctioned Violence)。国家一旦出现,便以公斗禁私斗。此外,李零教授也表示,由于国家形态是多种多样的,研究三代国家并没有固定的模式,也不必照搬西方概念,一味硬套。

那么,夏、商、周到底是什么水平的国家?对此,李零教授认为,夏与商尚可讨论,但武王克商以后的西周绝非城邦国家或“瑞士奶酪”。西周有天下共主,礼乐征伐自天子出;虽然诸侯封建,但并非完全自治;其势力范围也很大,两周之域已接近秦帝国。并且,中国赖以建立“大一统”的郡县制自西周其实就已经萌芽,如金文中的郑县、丰县都是王畿专属区,并非边镇。虽然西周尚未达于“编户齐民”,但王国维仍视其为中国帝制的源头。在给出三代文明与三代国家的基本定位后,李零教授转引西方研究、西方概念来与中国考古学对比互观。他首先介绍道,《剑桥中国上古史》(The Cambridge History of Ancient China:From the Origins of Civilization to 221 B.C.)为了突出考古在早期历史中的作用,采用“考古自考古、文献自文献”的“二元叙事法”安排全书。另一不同是,中国考古有“大仰韶”、“大龙山”一类多指共时关系的时段概念,而贝格利(Robert Bagley)则拒绝“商代”、“商朝”、“中国文明”等笼统性概念,从时、空两方面把“大商”予以解构。

此外,对照白寿彝主编《中国通史》中的分期概念与西方的中国史分期概念,可知西方与中国的分期概念很多并不一致,《中国通史》按上古、中古、近代、现代分卷,是套用了西方(特别是日本研究中国)概念。比如现在流行的“早期中国”一词,英文表达为Early China或Ancient China,对应《中国通史》的上古史(夏、商、周)卷。因此Early China杂志是研究上古中国,不应该叫《古代中国》;Ancient China也指上古中国,《剑桥中国上古史》不能直译为《剑桥中国古代史》,因为中文习惯表述的“古代中国”一直延续到清。

▴《剑桥中国上古史》,剑桥大学出版社1999年版

▴《剑桥中国上古史》,剑桥大学出版社1999年版

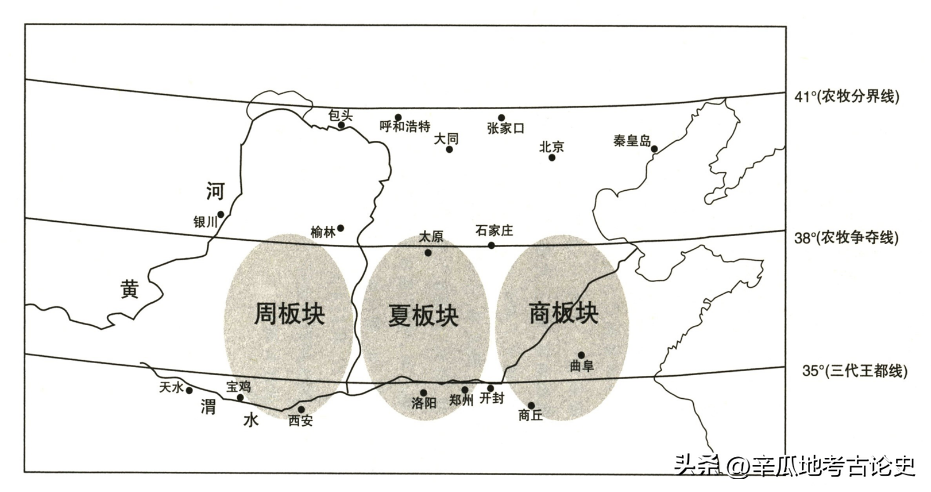

在回顾了三代考古与中国古史研究之后,李零教授择取三代考古中的若干问题进行探讨,特别突出地理与族姓两大视角,指出夏、商、周不光是三个前后相继的朝代,而且是三个彼此平行的地理单元和族群单元。首先是三代地理问题。李零教授此前即曾撰文,指出《禹贡》九州是以西周“大一统”作为背景的。在中国古代的地理模式中,中国的地形特点被概括与抽象为“天倾西北,地陷东南”这一西北高、东南低的高低对跖格局。此外,中国制图学讲究“计里画方”,城邑宫室讲究十字轴线,因此中国的图以方为主。五行数术家以东南西北中所画的四方五位图、四方九位图、靶向图(如所谓“畿服图”),都是以四裔环绕中心为特点。十字线之所以是制图中最基本的单元,是因为大十字中有小十字,可以表现由点到线、由线到面的辐辏和辐射。古人特别看重中心,称之为“四方之极”。

▴夏商周三分天下图

▴夏商周三分天下图

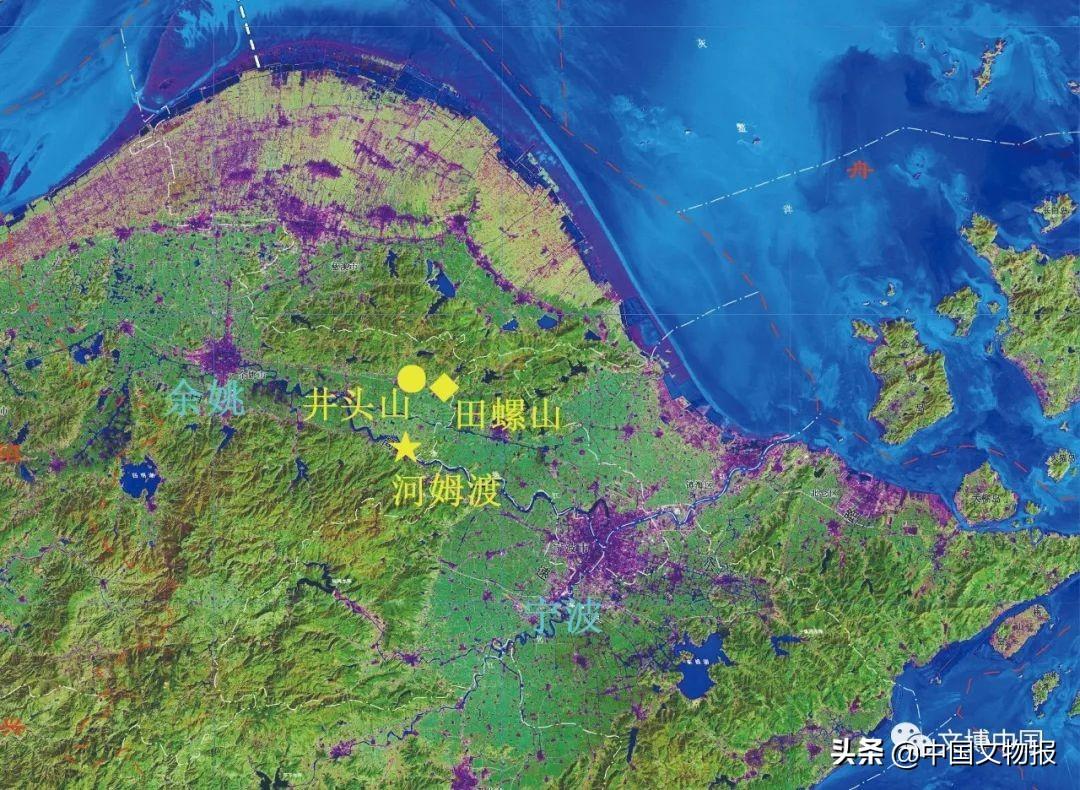

随后,李零教授重讨论了张光直先生的“夏商周平行论”,即把夏、商、周三族的居地看作并行的三大板块。夏、商、周先后有征服关系,形成时间的层次,但作为国族和地理概念,三者又是平行关系,先商与夏、先周与商都有共时共存关系。同时,三代的地理图示往往都有四裔趋中的趋势,城邑聚落是一个小十字,小十字由点到线,由线到面,从小到大,由近及远,最后很多小十字拼凑成大十字,就形成所谓的天下之中——这是一个不断扩大的过程。以古代最重要的“卅字图”(即“三纵一横图”)为例,自西向东分别是周人、夏人、商人的大十字,其中商人的大十字就由纵向的京广线与横向的陇海线组成,位于大十字交界点的郑州就是商人的中心。

李零教授进而提出,由最基本的“三纵一横图”到天下之中的形成,是从散点透视变为了焦点透视。《禹贡》九州以夏为中心,大禹治水始于冀州,终于冀州;商从郑州出发,向西插入夏的腹地,也是向中心地区逼近;周人亦选择“四方入贡道里均”的天下之中定鼎中原,洛邑是一个四方辐辏的中心。一般来说,远离中心的文明大多比较单纯、原始;越靠近中心,年代越晚,成分则越杂。总的来看,夏、商、周起源地皆远离天下之中,而偃师二里头、尸乡沟,以及西侧的成周洛邑三邑皆位于“夏代大十字”南北纵道和东西横道的交汇点上,可见这是属于夏、商、周共同拥有的中心。

▴卅字图(三纵一横图)

▴卅字图(三纵一横图)

三代文明发展,在考古发现中,还有两个值得关注的现象。一是夏商之间和商周之间有所谓“汤武革命”,革命往往意味着剧变,但越是剧变,剧变前后的文化面貌反而不易区分。比如“革命”发生前后的古器物反而“时代重叠”,商末与周初、两周之际、战国末与秦代、秦代与汉初的器物都比较像。二是与青铜文化、文字有关。商代和西周时期,四裔与中心的文化发展水平不在一个水平线上,但铜器和文字反而差不多。相反,到了春秋战国时期,地方文化发展水平都比较高,彼此之间反而千差万别,一眼就能分辨。前者一大众小(“众生平等,唯我独尊”),反而趋同;后者一小众大,反而趋异,三代文化发展过程中的趋同与趋异值得深思。基于上述的三代地理背景与天下之中的形成过程,我们可以更深入地理解“中国”的含义。

“中国”一词见于何尊,意指夏、商、周共同拥有的大十字,即洛邑和洛邑所在的伊洛地区。具体而言,“中国”的“中”是点,“中国”的“国”(同“域”)是面。同时,“国”又指首都,相对于“郊野”(郊区和农村),或“都鄙”、“都县”(次级城邑和次级城邑的郊野)。古称居中之国为“中国”,四裔之国为“四国”或“外国”。“中国”既与“四国”相对,也与“外国”相对,“外国”相当于夷狄。根据苏秉琦先生的新石器时代区系类型学说,可将三代区系归纳为南北对跖十二区。综上可知,三代地理强调“中”的重要性,而夏就是三代考古的“中”。“中”往往是天下财富、人口所集,同时也往往是“四战之地”,商克夏与周克商都要先夺取“中”。针对否定夏的说法,李零教授表示,三代没有夏,就像一条鱼只有头尾没有身子,中间空着,这显然不合理。1949年后,考古所设两站一室,夏、商、周三大板块各设一点。徐旭生先生到晋南、豫西调查,以洛阳站为中心,目光逐渐聚焦于“中”;苏秉琦先生最看重北大挖的元君庙、泉护村,目光也是聚焦于“中”,其“三岔口图”配《晋文化颂》其实是在给夏文化找源头。

▴张政烺书苏秉琦《晋文化颂》

▴张政烺书苏秉琦《晋文化颂》

李零教授接着论及西周族姓问题,称西周的族姓材料非常丰富,是三代姓氏制度与人类学研究的宝贵资源。关于此问题,李零教授曾写过《西周族姓考》,指出古书所见族姓与出土的两周金文若合符节。本场讲座中,他进一步强调族姓之于三代研究的重要性:族姓是周人的一大发明,在当时起民族识别的作用,女子称姓,男子称氏,用以别婚姻;氏族通过联姻,便形成更大的族群。两周时期的族姓有金文十七姓为证,夏遗民(如杞)为姒姓,商遗民(如宋)为子姓,但夏、商时还没有两周金文中这种女字旁的姓。关于姓在商代的前身,裘锡圭先生认为商代的“司母”应合读为“㚸”或“姒”,在当时并不作为一种姓。夏代女子以称“姒”为尊,商代男子以称“子”为尊,后来“姒”和“子”才演变为杞、宋两国的姓。到两周时期族姓产生以后,仍保留以“姒”、“子”为尊称的习俗。同时,李零教授于演讲中提醒我们,应当正确使用族姓材料。

事实上,族姓与地理之间的关系非常复杂,因为地是死的,人是活的,族群迁徙与大时空转移远出今人想象。司马迁论及古代族群,常说“子孙或在中国,或在夷狄”;今天,同一姓氏的人也是散处各地,不同地方的人要认祖归宗,就要攀附郡望。从此角度看,西周封建是征服者、土著、移民的“三结合”:同一地区可能有多种文化,不同地区可能有同类文化;而且同一族姓移居他处,入乡随俗,文化面貌也会发生变化。族群的迁徙与转移也造成在同一居址或同一墓地,很可能有征服者与被征服者、贵族与平民、通婚双方夫家与娘家的物品并存。因此,所谓考古文化,是按时空分布和文化因素的概率统计大致划分。在族姓研究中,较有意思的还有胡姓问题,陈寅恪先生的学生姚薇元曾著《北朝胡姓考》。对此问题,李零教授也有心得。在他看来,司马迁《匈奴列传》、《南越列传》、《东越列传》等等都是中国最早的民族志,其中《匈奴列传》可称为中国的“日耳曼尼亚志”;王国维为匈奴追根溯源而写的《鬼方昆夷猃狁考》一文,是学术史上最早的“胡姓”考。关于胡姓,李零教授的另一发现是,古书中有姬姓之戎、姜姓之戎、姞姓之戎,尽管与周王室同姓,仍被视为蛮夷。这表明当时的情况是夷含夏,夏含夷,夷、夏的界线很难一刀切。对此,俞伟超先生有“四大联盟集团”说,提出夏、商、周、楚与戎、狄、蛮、夷自古是一家。此说利用考古材料,极具启发性。

▴姚薇元《北朝胡姓考》,中华书局,2007年

▴姚薇元《北朝胡姓考》,中华书局,2007年

此外,族姓对五帝时代的帝系研究也有帮助。李零教授指出,中国传说时代以帝系为本,帝系则以族姓为本;必须加以注意的是,西周才有族姓,族姓不是帝系的分衍,相反,帝系是对族姓的整合。从族群角度来理解《五帝本纪》的本质,则五帝传说是西周时期的“五族共和”。西周大体实现了五族共戴一天,要给三代排座次,夏在前,商其次,周最后,此时族源认同变得相当重要。西周“大一统”是王国维所认为的托梦“禹迹”,之所以“夏是老大、是四方之中,谁得夏,谁得天下”,是因为在当时的所有认同中,代表族群认同的“祖宗大一统”先行,“夏”反而成为了共名。

在提炼地理、族姓两大视角的基础上,李零教授将其应用到具体研究之中,简要讲述自己对夏、商、周三代的研究心得。关于夏,他曾写《山西考古断想》一文,重点讨论夏和晋的关系。广义的夏包括整个晋西南,狭义的夏则与唐、虞有别,晋国最初封于唐地的鄂,燮父迁翼始称晋,晋都三迁,无出唐地。由此来看,唐、虞、夏的历史隐于晋史之中,夏史在晋史中仍有延续。关于商,李零教授也写过《太行东西与燕山南北》一文专门探讨,强调商除了与河南、山东关系大,与河北地区的关系更为密切,根据周初的两次征服,也可以更准确地得出殷地范围。关于周和秦,李教授在《西周的后院》中提出周、秦都是从宝鸡地区崛起,周住“前院”,秦住“后院”,秦是追随周,从西往东不断推进。周秦一带有三河注渭,西有汧渭之会,中有泾渭之会,东有洛渭之会,都十分重要。岐山以西、陇山以东的汧渭之会是西周的“后院”,与秦关系最大;公刘迁豳、古公迁岐都发生在泾渭之间;洛渭之间则是周室东迁,投奔晋南和豫西的必经之路,晋、陕和晋、豫以黄河为隔,通过中间的多个渡口互相来往。

▴灵台百里乡出土的鼎

▴灵台百里乡出土的鼎

在对三代考古的若干问题一一揭示、探讨之后,李零教授最后分析了夏、商、周如何“三分归一统”的问题。对于中国“大一统”的形成,李教授将其观点概括为三句话:唐、虞、夏归于夏,此为“中”的形成;夏、商、周归于周,此为“域”也就是“国”的形成;周、秦、汉归于汉,此为制度的定型。他进一步解释道,“唐、虞、夏归于夏”是山西或晋南、豫西的“小一统”,“夏、商、周归于周”是地理意义上的“大一统”,“周、秦、汉归于汉”是制度意义上的“大一统”。据此,他指出“中国”是一个自我创造的过程,“中国”是一个历史形成的概念。“大一统”的定型也是王国维《殷周制度论》讨论的内容。对此,他特别强调周突破夏与商所创设的新“制度”其实是“礼制”,且周礼是一种“尊尊”、“亲亲”、“贤贤”的“道德政治”,以族姓为纽带。

李零教授在此基础上进一步发展,对从周到东汉的大一统定型过程加以归纳,以为本场讲座作结:周完成族群统一与疆域统一,成为大地域国家,是走向帝国的开端;秦成功统一法律与度量衡,但未能统一学术,宗教统一亦未完成;西汉成功统一学术,宗教统一则告失败;到东汉形成儒、释、道三位一体的宗教多元化格局,也就是统治者找到对付利用宗教“造反”的方法,此为制度最后的定型。由此,这样的“大一统”过程也形成中国的一个基本特点:国家大一统,宗教多元化。

随后,讲座进入与谈环节。唐晓峰老师首先发言,他对李零教授提到的两点问题感触颇深。一是关于国家暴力问题,唐老师联想到,暴力即人类相残,分为制度化和非制度化两种,杀人工具与人造武器就是一种“公暴力”的象征,其出现也是文明时代国家产生的标志。循着这一思路,则考古发现其他能够反映“公暴力”的痕迹都可以作为国家产生的证据之一。二是关于铜器文化中体现的上层文化趋同问题。他指出,大面积疆域之内上层文化的类同是一个阶段,差异性的产生则是另一个阶段。以此为线索,可以从社会原理层面推导出许多有用的结论。此外,他也深切体会到治上古历史地理学的不易。研究上古历史地理往往需要在古文字学、考古学、上古历史学等方面都有较深的造诣,而李零教授恰好在这些方面拥有完整的学术训练与构成,故上古历史地理学也成为其学术强项之一。

唐晓峰先生还从本场讲座中生发出地理学叙事框架的相关思考。他谈到,在最精密、科学的地理学叙事框架——经纬网应用之前,秦汉以来的中国古代地理书均以郡县体系为叙事框架,准确、细密的郡县体系为中国早期历史地理学之优长,秦汉以前则使用封国体系。而在西周封国出现之前,地理学叙事框架如何解决?有两条基本线索,一是族群,二是自然地理的山川形势。唐老师特别强调自然山川对早期历史地理框架的重要性,并高度肯定了李零教授将历史地理内容与自然山川系统性结合的做法。他表示,当前许多人文学者对自然地理、山川格局的关注不够,如果能把问题落实到实际地理格局的具体细节之中,往往具有极强的解释力。最后,他提出文化单元的统一性不一定等同于政治单元的统一性,因而不能用来论证一个广域国家的存在——华夏文明的“域”的形成是一个渐进发展的过程,除了秦汉基本定型的制度之外,其他层次的“域”所具有的不同制度或机制值得进一步讨论。

▴讲座现场

▴讲座现场

接着,徐天进、许宏两位老师在线上分享了有关本场讲座及中国百年考古的感想与心得。徐老师指出,本场讲座在较短的时间内涉及时间、空间、人等三代考古中最核心的问题,展现了李零教授化繁为简、以简驭繁的高超能力。回顾中国考古学近一百年的发展历程,他认为中国考古学特别是三代考古的发展道路是某种必然性的结果;同时,历史学取向是中国考古学的鲜明特色,一直到今天,中国考古学都无法与金石学、传统史学割断关系。在徐老师看来,近百年来的三代考古工作最大的贡献还是在于“证经补史”,“证经补史”并不是不好,也是很重要的工作。

另外,他也论及“剑桥中国史”二元叙事法的写作方式,指出完全脱离历史文献、单论考古材料的做法一定会导出与文献、考古材料相结合的研究非常不同的结果。这也促使学者反思,对于完全没有文献参考的史前考古,现有的考古学方法尤其是阐释系统是否会有较大的问题。许宏老师对李零、徐天进老师的发言都深有同感。对于李零教授关于夏在晋南的观点,他表示夏在晋南的可能性确实不能被排除。此外,他也介绍了三代考古的工作与研究特点,称由于西周以前的文献不能提供一个确切的古史框架,三代考古遗址中的许多时间断限问题都有待进一步探索,哪怕主流观点都是变动不居的,但许老师也表示考古学界具有解决这些问题的自信。

讲座最后,孙庆伟老师也分享了自己的感受和心得。

第一,三代考古必然涉及到疑古和信古的问题。他引述王树民先生的讲法,指出古史辨派后期一个不太好的倾向就是过于强调古史层累堆积的流变层面,而忽略了史实层面的真相探索,即重点在“打破”而非“建设”。考古学家往往都有古史重建的愿望,但就个人体会而言,三代考古百年来的每一个新发现都是对古史的一次证明,因而其目前仍处于“新证”而非“重建”阶段。

第二,经纬度由于缺失人的概念,对历史毫无意义,上古三代地理空间的界定在秦汉以后主要靠郡县,在此之前则靠族群。在族群问题上继续思考,孙庆伟老师指出,族氏的核心是婚姻,上古三代的每一个族群都是依靠婚姻实现快速壮大的。总的来说,族群问题是治中国上古史无论如何不可回避的关键问题。

- 0001

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000