郑岩:从一块残铁,看艺术史的毁灭与新生

郑岩教授的新作《铁袈裟 艺术史中的毁灭与重生》带领我们重新思考:一块残铁,如何变成佛教圣物铁袈裟?背后掩藏着怎样的毁灭与重生的故事?对于艺术史研究而言,什么是物?作为碎片的物,又给我们带来了什么新的视野?

《铁袈裟:艺术史中的毁灭与重生》郑岩 著生活·读书·新知三联书店2022年

《铁袈裟:艺术史中的毁灭与重生》郑岩 著生活·读书·新知三联书店2022年

这本书是一个讲故事的书。书名上说的那个铁袈裟,是一块大的铁的残片,一个两米多高的碎铁。

郑岩与铁袈裟

郑岩与铁袈裟

一、揭秘:铁袈裟究竟是什么

在泰山北边有个历史很悠久的寺院,叫灵岩寺。大概20多年前,我有个朋友在那边发掘里边的一些遗址,邀请我去住几天。晚上山门一关,游客都走了,静得不得了,什么声音都没有,我就一个人在院子里转,走到角落的时候就突然看到这件东西。两米多高的,很大的一块铁。它身上有很多一块一块的纹路,过去大家把它叫铁袈裟,我查了一下,这个名字差不多从宋代就有了,从12世纪开始就叫铁袈裟。历代的游记、文人墨客写的诗,都把这个叫铁袈裟。

黄易《岱麓访碑图》之《铁袈裟》局部

黄易《岱麓访碑图》之《铁袈裟》局部

一个人都没有的时候,我就自己面对它,我突然看到,不对啊,这不是什么铁袈裟。因为它身上一块一块的纹路,其实是什么呢?古代铸铁的时候,一个大的铁件或者铁像,需要用很多不同的范块,合范拼在一起。因为它太大嘛,一块铸不成,就一块块地拼。铁浆融化以后,就从接缝的地方溢出来,形成了这个纹路,实际上是一个技术局限的结果。如果是一个技术局限的话,他就不是有意为之。袈裟上这些横横竖竖的条儿,形成了我们对袈裟的百纳衣的一个基本印象。一旦把这些缝去掉,袈裟的概念就不成立了。

当我用另一种眼光来看它的时候,套在上面的这个网络一样的东西就被揭掉了,我突然发现,这是两条腿,是一个短的裙子遮着这两条腿。这两条腿是什么呢?我原来在山东调查过一些唐代的佛教寺院的雕刻,我一眼就看出来了,这是一个金刚力士的大腿的部分。再根据碑刻材料、文献材料慢慢地去拼合,结果就发现这是唐高宗和武则天在麟德二年——就是公元665年——冬天的时候到泰山封禅,路过这个寺院,武则天主导做了以卢舍那佛为中心的九神大铁像,这个铁块就是那个被毁掉的力士像的一部分。什么时候被毁的呢?是晚唐武宗的时候,有一个非常激烈的灭佛的活动,这些造像也被打碎了。

郑州开元寺地宫出土的北宋力士像

郑州开元寺地宫出土的北宋力士像

二、再造:一块碎铁如何变成袈裟

但到了宋代的时候,特别是北宋晚期,这个寺院慢慢又恢复了,而且它的地位不断在升高,受到当时中央政府的直接重视。徽宗年间,有一个福建的和尚叫仁钦,就被调配到这儿来做这个寺院的住持,铁袈裟得名跟他有直接的关系。我们说外来的和尚会念经,他毕竟在这儿没有根,想要取得领导寺院各项工作的合法性,他的身份就变得非常重要。我们现在能够见到的最早的一首提到铁袈裟这个名字的诗,就是仁钦写的:我佛慈悲铁作衣,谁知方便示禅机。后来所有铁袈裟的名字都是从这儿来的。他强调铸铁的这些范缝,说这个东西才是我们要看的东西。这样,他引导了我们,引导观者的目光发生了一个转移。我们就只去注意这些细节,这些原来不是有意铸造的东西,而真相就完全遮蔽了。

北宋仁钦所立蔡卞书《楞严经偈语》第四石拓本

北宋仁钦所立蔡卞书《楞严经偈语》第四石拓本

为什么他会强调这是一件袈裟?因为他自己是南宗禅的法眼宗的一位高僧。禅宗内部,特别是南宗禅里边,袈裟传服是高僧代代传法的一个象征。仁钦就利用了这块废铁,把它神化成一个有法脉正传的一个标志性的纪念碑,来巩固他在这个寺院的统治。从宋代以后,南宗禅在这个寺院里一直非常兴盛,这块铁就被说得越来越神乎其神,我们可以看到几种说法。一个说法是说,达摩来到这儿把袈裟扔在这儿变成一块铁。但实际上他们也知道达摩从来没来过。就又有备用方案,说是这个寺院的开山祖师法定禅师,在这儿开创寺院,把衣服扔在这儿了变成了铁。还有一种说法就更邪乎,他说这个铁是从地下涌出,自己一下子从地下冒出来了。当然不只是这一件袈裟,还有其他的自然的景物、人造的建筑,都被他们神化为有灵性的圣物,所以整个寺院就变成一个神圣空间。随着它的宗教的兴盛,这块铁就在这个山坳里边,长期散发出它的一种灵光,这是非常有魅力的。所以那些文人墨客、世俗人士来到这儿的时候,看到这个东西就开始写诗、作文,使得它上边附加了一层又一层的色彩。

当然我们也会看到后来随着禅宗在寺院的衰落,它身上的灵光就慢慢没有了。我在书里边谈到,乾隆皇帝到这个寺院去过8次,每次去他都写诗。他最早去的时候写这个铁袈裟,他认为是佛祖的法衣,到后来就说这个是“铸钟未成一口钟”,走形了在那个地方扔着,是一个废物,当然就没有什么灵光了。所以它的神圣性就没有了。这就可以看到寺院整个的宗教势力的变迁,和大家具体怎么理解这块铁,它的神圣化和祛魅化的过程,是有直接的关系的。

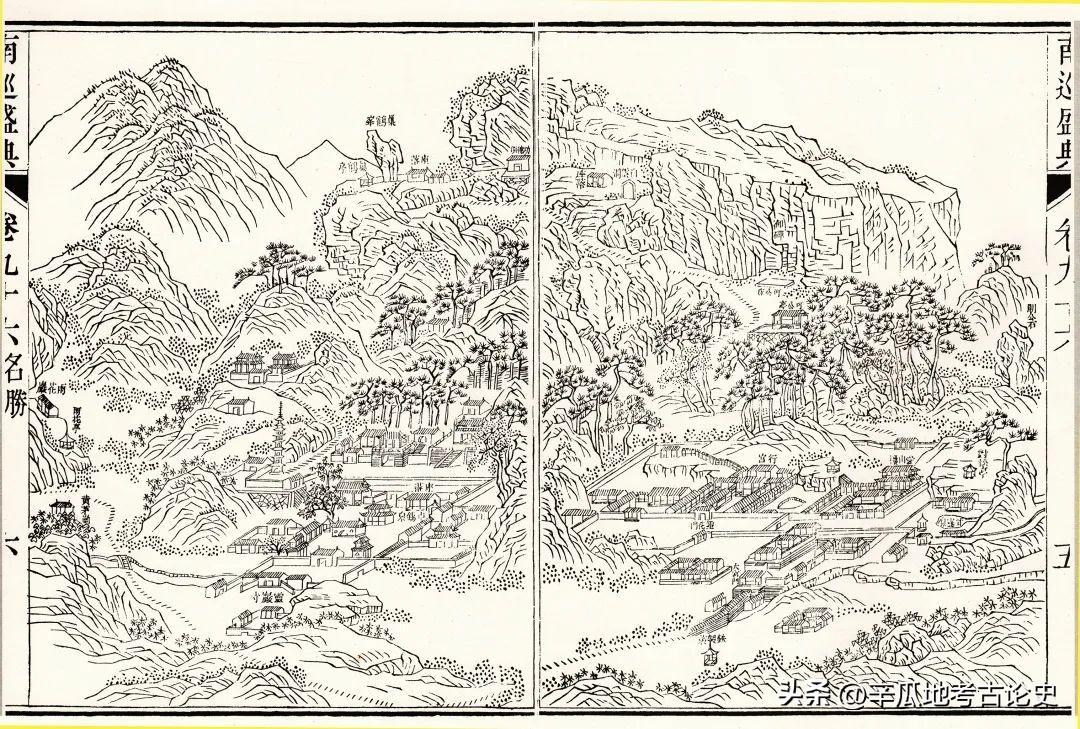

《南巡盛典》中的灵岩行宫

《南巡盛典》中的灵岩行宫

这样一个过程就启发我想到更深远的一些问题,就是我们整个研究的一个基本框架是五四以后传入中国的一种科学主义的论证体系,这种东西当然在,比如说中国美术史的研究当中,贡献巨大,但是也会看到它有它的局限。这个局限是什么呢?就是它的基本概念和分析方法是一个19世纪欧美的分析方法,这个方法拿到中国的时候,和中国文化本身怎么去结合,就变成一个非常大的问题。铁袈裟的得名,和宋代的时候他们的观念、他们的历史,以及后来历史的发展息息相关,和人心也息息相关。这些东西也是历史的一部分,所以你也不能用一个真和假、是和非,这样简单的二元对立去处理它。所以我觉得可能要更加多角度地、多元地去看这个东西。

三、毁灭与重生:作为艺术史研究对象的“碎片”

我们做历史研究,所面对的东西说到底都是碎片。现在史学界大家也有一种新的说法,就是我们要对这种历史的碎片化、历史写作的碎片化保持一定的警惕,但是谁都不否认我们所依据的历史的材料都是碎片,包括文献材料也是这样。就艺术史研究来说,它所面对的对象跟传统史学又不一样,它是一个物质性的东西,是一个视觉性的东西,说到底是“物”。这些物当然也是碎片,考古发掘出来的东西就是零碎的、偶然的、不全的,我们在博物馆里可以看到的艺术史,整个一个系统,无论中国还是西方,看上去非常完整,但是你仔细想一下,这些东西也都是碎片拼起来的,包括一个完整的佛像。你说一个千手观音,好像每个手都在在博物馆里摆着,非常好看。但是它也是碎片,它已经脱离了它那个宗教的原境,从寺院里搬出来了。这个环境的转移等于使它变成一个破碎的东西。实际上,无论在西方艺术史还是在中国艺术史都有很多的例子,就是这些艺术品在进入美术馆、博物馆之前,其实经历了很多的劫难,是一个被毁灭的过程。它们在博物馆里再生。当然我在这个书里边所说的碎片,就是一个更加具体的东西,比如这块碎铁,还有其他的东西,它比我们通常所看到的一个杯子什么的就更加破碎。一个玻璃杯,我们也可以把它看成是一个艺术作品拿在手里,它的形态是完整的,我们甚至意识不到这个杯子本身的这种透明感的存在,但是如果我突然不小心把它碰倒了,掉在地上破了,我们会觉得这是一个怎么都挥之不去的事件。那个破的东西,就会让我们感觉到它的脆弱、它的一种质感,实际上这个碎片一下子就把原来艺术品的固有的一些边界,把我们要掩盖的东西,比如说我们对材质的掩盖,全部掀开了。就像比如说一幅油画,你往往感觉不到画布的存在,因为它被颜色遮蔽住了,但是如果有一个人过来突然拿一把刀一下把它划开了,你突然会意识到,哦!原来是有画布的。这样我们对这个作品的认识就更加全面,就更多了一些维度,我们会意识到材质、技术等等这些东西。它的前生、它的来世、它的生住异灭,我们会有更多的一些思考。而且我觉得破碎这个事情本身就是一个历史事件:艺术品的破碎和破坏就是一个事件。为什么它会破了?谁做的这个事情?谁来攻击它?是有意识的,还是无意识的?这就是我觉得对一个碎片的研究,其实它在某种意义上一下子凸显出艺术史研究的一个非常要害的问题,就是“物本身”的艺术史。当然我们也可以把它叫作品,但“作品”这个概念有些局限。“物本身”,是你绝对不能回避的一个存在。

四、想象的圣物:中国传统文化中的阿房宫和龙缸

阿房宫图丨袁江 绘丨现藏于故宫博物院

阿房宫图丨袁江 绘丨现藏于故宫博物院

我们小时候读《阿房宫赋》,那么绚烂的图画和建筑群,“楚人一炬,可怜焦土”。就这么几个字,那么小的代价,一把火就把那么多的宫殿全部烧掉了。我记得我小时候读这个,简直是感到触目惊心。你会看到在绘画里边,“钉头磷磷,瓦缝参差”,看到这种昭昭在目,具体到每一个细节的精妙无比的图画,这里边反映出一个东西,是什么呢?就是我们的艺术传统当中有一种强大的力量,就是怎么去弥补、修复、收拾这个残局。这个东西没有了,怎么通过一个想象去重建它。在铁袈裟这个故事当中,前面毁灭了,全都没有了。但它不再是一个破碎的边际,而是一件袈裟的完整的轮廓。这样做了一个转换,等于把它弥补了。在中国的文化传统当中,我们有非常多的办法把我们的伤痛去修复、去遮蔽、去忘记。当然有意思的是,后来的考古发现证明阿房宫在秦代根本就没有建成,本来就是杜牧的《阿房宫赋》的一个想象,所以有时候我们也会在这里面看到,在艺术当中,想象这个概念是有多么大的建构力。艺术说到底是人们内心的一个图景。

明正统青花云龙纹大缸残片丨景德镇珠山御窑遗址出土

明正统青花云龙纹大缸残片丨景德镇珠山御窑遗址出土

《龙缸记》也是一个很有趣的故事。过去大家研究景德镇烧瓷的历史经常谈到《龙缸记》。这篇文章的作者唐英,是当时景德镇的督陶官。他刚上任的时候,在景德镇的一个寺院的破败角落发现了一个烧坏的青花大龙缸。这件龙缸破到一个不能收拾的地步,比如它的底完全没有了,白地青花的釉子整个烧流了,这件东西整个被废弃了。龙缸是从明代开始的,烧成难度很高的一种器物,本来是宫廷专用。一旦烧不好,就要被打碎,不能流到民间。这件东西因为烧坏了,就不用再打碎了。唐英就拿这件废弃的东西讲了一个故事,他说这是明朝的时候烧龙缸总是烧不成,就有一个窑工叫童宾,投火自尽,以他的牺牲感天动地,使得龙缸烧成了,童宾也在当地被奉为风火仙神。重要的是他说,你看这个烧坏的龙缸,就是童宾筋骨血肉的化身。所以这个东西一下子不得了,转换成了一件非常动人的雕塑,在他的文章写作中,这个龙缸又变成了圣物。

五、遗忘与重现:艺术史与日常生活的“物”

这里边其实有一个很有意思的东西是,它其实呼应了今天在西方研究当中一种很先锋的理论,他的英文名字是叫Thing Theory。今天的人面临一个问题就是,对外部的物质世界要有一个重新的认识,比如我们整天刷手机,小朋友如果整天看手机、看电脑,他对外部的物质世界的认识会变得迟钝,对玻璃、对沙子、对泥土、对木头的感受就会大大降低。我们小时候为了制作一件玩具,拿一个小刀不断去刻这块木头,我对木头的质感,对这个工具的使用的感受,那是刻骨铭心的。但是今天的小朋友,网络游戏完全把他给抓住了,所以他就没有对木头、对刀子的感觉。很多理论家又反过来想这个问题,就是我们怎么样去认识外部的世界。所以他们在对文学的研究当中,就提出了这种Thing Theory。thing在这个地方是什么呢?我觉得应该翻译成,“事物”,不是一般的物。一般的物,我们可以翻译叫object。object和thing是不一样的,object是相对于subject,就是主体和客体的关系,这两个东西是对立的,但thing就是事物。它强调的是什么呢?强调的是人和物的关系,不只是人对物的征服和控制,包括物本身,它所具有的那种魔力,是我们能够感受的东西。我觉得这些东西是极其有意思的。我们看《龙缸记》里边那个龙缸,唐英不断在描述它的时候,你会觉得那个龙缸在熠熠发光,实际上唐英是通过这样一种写作的方式,使一个寻常物具有了不寻常的意义。龙缸坏了,它的前世就没有了,就像这个铁袈裟被打碎了,那个金刚力士消亡了,它的今生就开启了,它就具有了新的意义和新的力量。考古学,包括历史学、艺术史,我们所做的事情就是不断发掘那些被遗忘的东西。历史上有很多非主流的东西,我们过去意识不到它的重要性,比如书里边谈到的锦灰堆。

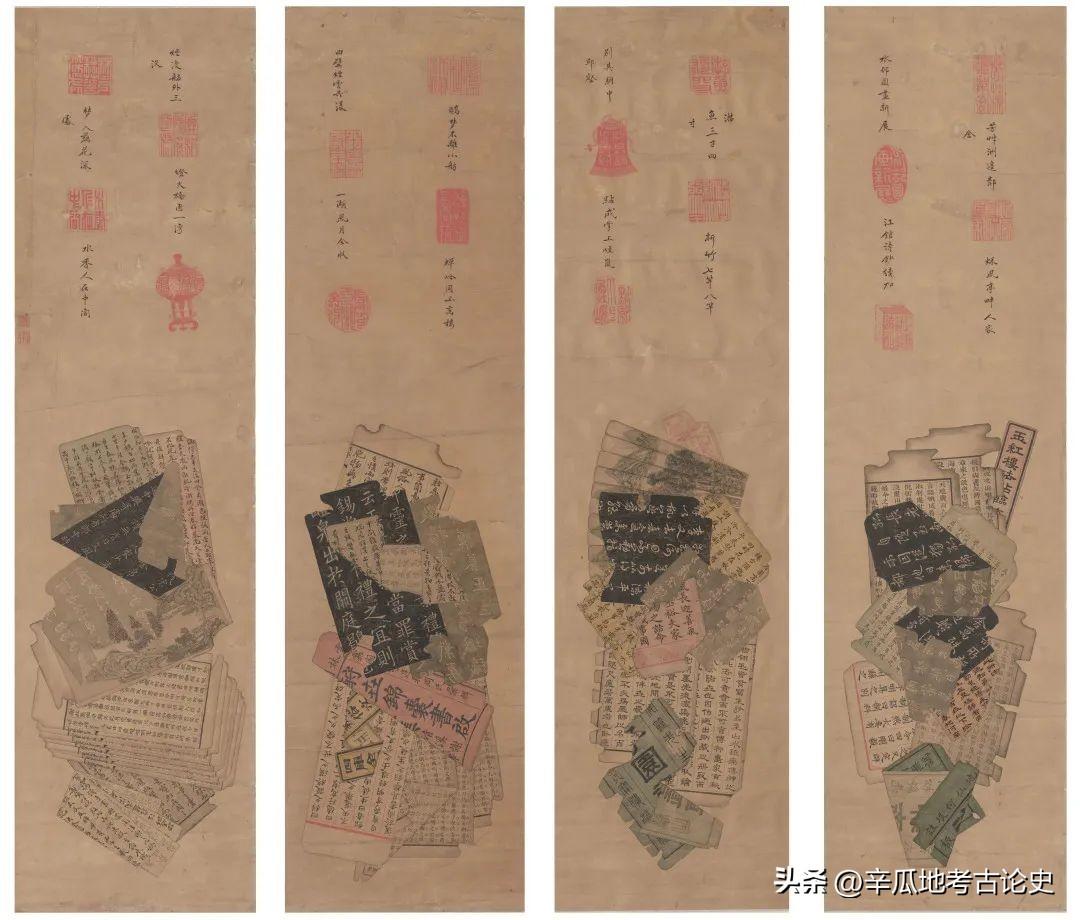

锦灰堆四联屏丨杜琦绘丨晚清至民国

锦灰堆四联屏丨杜琦绘丨晚清至民国

在历史上发掘这些边缘的东西,可以丰富我们对整个历史的一种认识,另一个方面说,有些东西是让我们很吃惊的。比如说在研究锦灰堆的时候,我也把一些图片拿给一些现在非常活跃的一些当代艺术家。他们非常吃惊地说,“如果你不说,我会以为是今天的人做的”。它非常前卫。大家从里边看到的是19世纪就已经出现的一种现代性,它几乎可以跟20世纪的西方艺术进行呼应。这里边内在的关联是,今天的人和古代的人,他们所面对的问题没有根本性的改变,所以他们寻找的答案有时候就会不谋而合,他们的表达方式也会不谋而合。

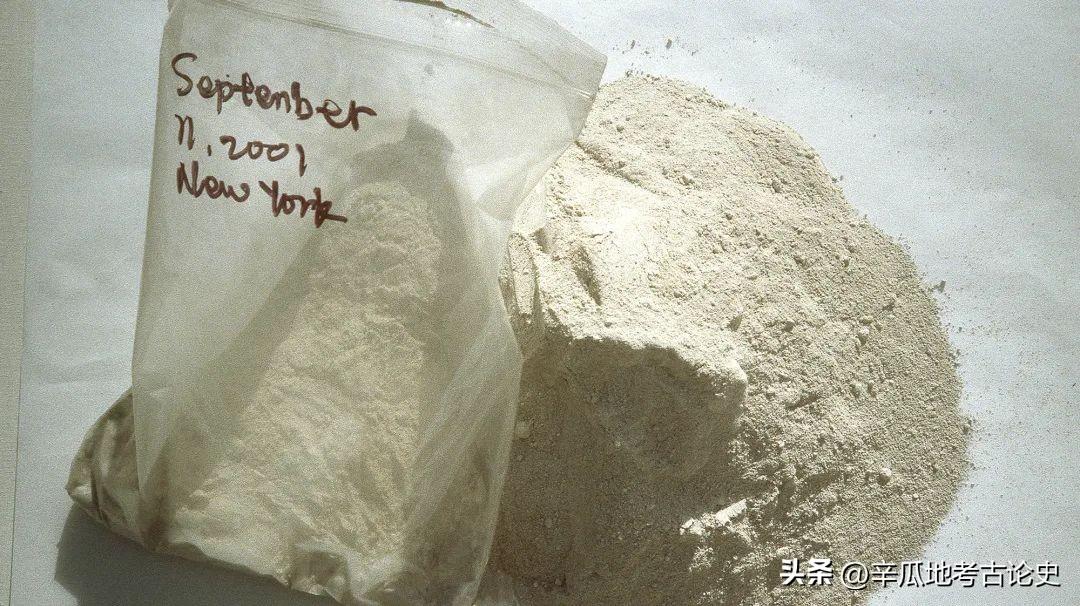

比如在书的最后谈到徐冰。徐冰在“911”之后所做的《何处惹尘埃》这样一个作品,911对一个城市建筑的攻击,对巴米扬大佛的攻击,和我们历史上的灭佛运动有什么本质性的差别吗?所以你会看到巴米扬大佛被破坏以后,911事件发生之后,艺术家们也在考虑要做一点什么事情。

徐冰收藏的尘土

徐冰收藏的尘土

徐冰的《何处惹尘埃》好像一下子又回到了历史。当然,他的手法是非常不一样的,他用了可以说是碎片最极端的形态——就是尘埃。双子塔在911当中受到攻击倒塌之后,漫天的尘土落下来,形成这些最细微的颗粒。徐冰把它收起来,完成了这个作品。我为什么要说徐冰这个作品可能更具有力量?我觉得它进一步打破了我们对很多概念的认识,包括对铁袈裟的认识。所以我把我的书的结尾设定成了一种开放的格式:当我试图用这些碎片破坏掉原来的东西的时候,当我们试图走出一个封闭的房间的时候,我们不要再建立另外一个封闭的房间。如果说这个书能有点意义的话,我希望能够带给读者一些思考,而不是结论。我在这是提问,提出这些问题,大家一起来思考。

- 0000

- 0001

- 0007

- 0000

- 0001