侯仁之、俞伟超:乌兰布和沙漠的考古发现和地理环境的变迁

一、从古代人类活动的遗迹探索地理环境的变迁

在我国内蒙古和宁夏两自治区之间,黄河河套以西,从阴山南麓直到贺兰山下,有一片茫茫的流沙,这就是乌兰布和沙漠。

“乌兰布和”按蒙语“乌兰”为红色,“布和”为公牛,“乌兰布和”就是红色公牛的意思,极言这片沙漠为害的严重程度。解放前,这里的流沙不断扩大,邻近地区的村庄、农田和道路,常常被湮没,当地的经济发展和人民生活都受到了严重的威胁。解放后,党和政府对治沙工作非常重视,发动了改造自然的大进军。

改造大自然,向沙漠进军,这是伟大的社会主义建设事业的空前壮举。在农业学大寨的伟大号召下,乌兰布和沙漠里也同样传出了胜利的捷报,使人感到无限的兴奋和鼓舞。《人民日报》上刊登的《沙漠里的大寨花》就是这胜利捷报中的一个。它报导了北京部队生产建设部队一连的军垦健儿,以大寨贫下中农为榜样,战天斗地,移沙造田,在他们进入沙漠的第二年,粮食亩产就创造了超《纲要》的成绩。1971年在特大风灾的情况下,又一跃跨过黄河。在浩瀚无际的沙海里,他们正在用自己勤劳的双手,描绘着我们时代最新最美的图画,开辟着征服大自然的新据点。读过之后,心潮澎湃,不能自已。回想起1963年时,我们曾深入乌兰布和沙漠,十分惊奇地遇到了至今还埋藏在这里的大量古代人类活动的遗迹。特别是在它的北部,从黄河两岸,斜向西北,直到阴山脚下,在大约两千平方公里的范围内,数以百计、成群分布的古墓以及若干古城和村落的废墟,散布其间。这些古代人类活动的遗迹,对于研究乌兰布和沙漠在人类历史时期的变化,关系十分密切。现在一批批生产战线上的先头部队,包括上山下乡的知识青年在內,作为改造自然的尖兵,已经深入沙漠內部,这就进一步向有关的科学工作者提出了要各尽所能以支援前线的迫切任务。

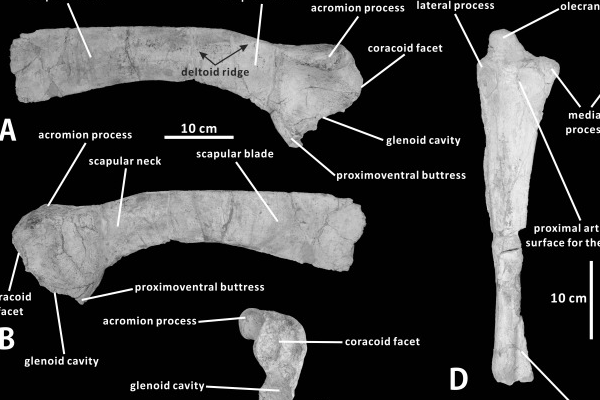

根据初步调查可以知道乌兰布和沙漠的北部,在两千多年前,原是汉朝朔方郡的辖地。朔方郡是汉武帝元朔二年(公元前127年)建立的。现在这里所发现的三座古城废墟,已经查明就是朔方郡最西部的三个县城:临戎、三封和窳浑。临戎在今磴口(巴彦高勒)以北约20公里,自此以西约50公里就是三封,窳浑又在三封东北约30公里。三城废墟都已半被沙湮,彼此之间又有大沙阻绝,难以通行。

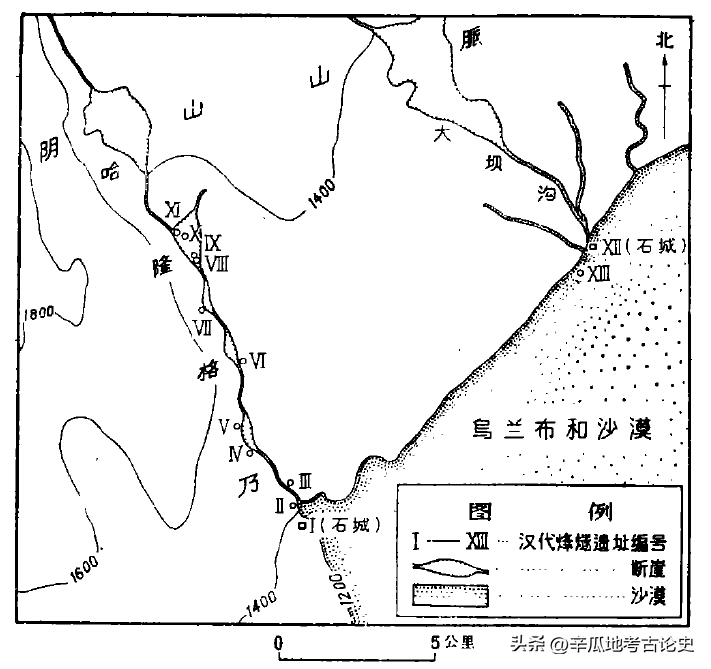

图一:乌兰布和沙漠北部汉代遗迹分布图

图一:乌兰布和沙漠北部汉代遗迹分布图

以汉代朔方郡的设置为线索,结合有关的历史文献,加以考察,不难断定朔方郡西部临戎三城初建的时候,现在的乌兰布和北部一带地方,非但不见沙漠踪影,而且还成为汉族移民屯垦的重要地区。特别是到了西汉王朝最后的半个多世纪,“朔方无复兵马之踪六十余年”,促进了这一地区人口的繁盛和农牧业的发展。关于这一点,东汉史学家班固曾说:“数世不见烟火之警,人民炽盛,牛马布野。”如所描写,真是一派繁荣富庶的景象。这里所指,虽然不限于临戎三城,而临戎三城肯定是包括在这一繁荣富庶的农垦区之内的。现在广泛分布在三城废墟附近一带的汉墓群,就是一个很好的证明。

除去临戎三城之外,还应该讲到鸡鹿塞的发现。鸡鹿塞是汉代有名的关塞,地处阴山北部,是贯通阴山南北的交通要衝。它的名称虽屡见于《汉书》和《后汉书》,但是它的确切所在,久已失考。只有《汉书·地理志》在朔方郡窳浑城下的注文里提供了一个线索说:“有道西北出鸡鹿塞”。现在窳浑城的遗址既已确定,根据这一线索向西北一带阴山脚下进行探寻,在相去大约20公里的哈隆格乃峡谷的入口处,果然发现有一系列汉代石筑烽燧,其中最重要的一处,是控制峡谷入口处两侧的石城遗址,可以断定这就是汉代的鸡鹿塞。塞口以内,两山夹峙,中间是一条宽阔平坦的天然通道,并有一泓溪水顺流而下,在出峡谷后没入沙砾层中。按《汉书·匈奴传》有明文记载说,汉宣帝甘露三年(公元前53年),匈奴呼韩邪单于亲到长安与汉王朝修好,汉王朝也以礼相待,厚加赏赐。及归,汉遣官兵护行,并送单于出朔方鸡鹿塞,又送给他当地出产的粮食前后共三万四千斛。这些粮食应该就是窳浑、临戎与三封一带的出产,这也足以说明当时这一带地方农业生产发展的一般。

如果以上的论断不错,那么两千多年以前如此繁荣富庶的一大农垦区,怎么竟然变成了现在这样一个猖狂肆虐的大沙漠?这些滚滚流沙究竟是从那里来的?是象过去传说的那样完全从外部吹袭而来的呢?还是在本地区内另有来源?弄清这个沙源问题,对全面征服这个大沙漠是具有战略意义的。

为了探索这个问题,埋藏在沙漠里的古代人类活动的遗迹,提供了一些重要的线索。

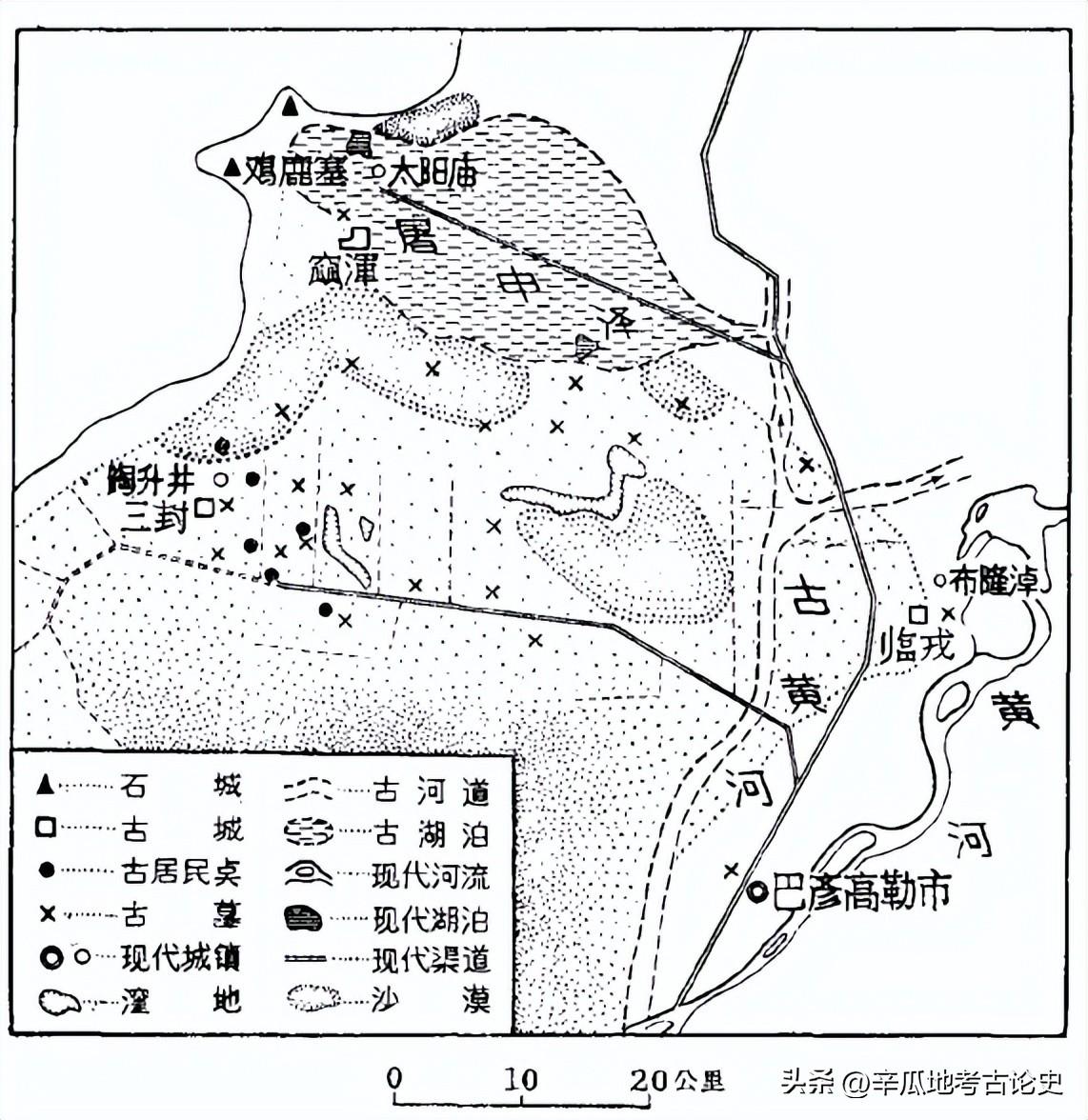

首先是古城废墟的发现,对于研究这一地区自然情况的变化,特别是关于古今河湖水道的变迁,关系至为密切。而研究这些河湖水道的变迁,又是探索这里流沙起源时所不能忽视的一个问题。例如临戎废墟的发现,就直接揭示了黄河河道在附近一带自西而东不断迁移的事实。关于临戎城的建置以及它和黄河河道的相对位置,在北魏地理学家郦道元的《水经注》一书中,是有明文记载的:“河水又北迳临戎县故城西,元朔五年立,旧朔方郡治。”过去在临戎废墟未被发现之前,地理学家或历史学家根据《水经注》的这段记载,总是在今黄河以东的鄂尔多斯高原求其遗址。现在这个遗址已被发现,但是其位置并不在黄河之东,而在黄河之西,其间相去大约5公里。这就说明两千年来,临戎故址虽然依旧,而黄河河道则已向东迁移。根据这一线索,曾试图向废墟以西的沙丘地带进行探索,在大约30公里的距离内,果然发现有已废的河道三条,相距最近的一条,南北向的河形还相当完整,尽管有部分流沙湮盖,但宽阔的河床依然明显可见。这应该就是黄河东移以前最后的一条河道,应该继续追踪,以求核实。其他的黄河故道,也应一一查清。至于黄河的不断迁移对于这一地区流沙起源的关系,更是当前应该深入研究的一个问题。

在这一地区内,除去黄河河道的迁移,还有古代湖泊的湮废。紧接《水经注》的上述引文,又有如下的一段记载说:“……河水又北屈而为南河出焉。河水又北迤西溢于窳浑县故城东,……其水积而为屠申泽。泽东西百二十里,故《地理志》曰:‘屠申泽在县东’,即是泽也,阚駰谓之窳浑泽矣。”当窳浑故城还不能确知所在的时候,屠申泽的旧迹在茫茫沙漠中也同样是渺无觅处,因为现在乌兰布和沙漠的北部,已经没有大湖存在。现在窳浑废墟既已发现,这也就为追踪古代屠申泽提供了一个线索。今所见窳浑废墟东北一带的地形,明显下降,有如釜底。按照《汉书·地理志》和《水经注》所记方位,这里应该就是古代屠申泽的西部边缘部分。又自窳浑废墟以东数十里内,在连绵不断的沙丘中,也有几处古墓群散布其间(估计还有些古墓群已被流沙湮埋)。如果能够进一步查明这些古墓分布的北界,结合对于当地流沙下覆地形和地层剖面物质变化的勘察,那么屠申泽的旧址就可大体复原。复原这一湖泊的旧址,并进而研究它消失的原因及其产生的后果,也同样是有助于探讨这一地区流沙的来源的。

图二:乌兰布和沙漠北部汉代遗迹与水系分布

图二:乌兰布和沙漠北部汉代遗迹与水系分布

其次,乌兰布和沙漠北部的古墓群,埋藏有大量的古代文物,值得进行发掘研究。这对于了解这一地区古代生产情况和人民生活,都是十分重要的。特别是有关这一地区的文字记载,非常缺乏,因此这些大批保存的遗迹、遗物,更具有十分可贵的史料价值。例如在三封废墟附近的一座古墓(即麻弥图庙 M1)中,出土西汉后期的五铢钱,标志着墓葬的年代。尤其值得注意的是墓中出土随葬品多件,其中陶器有鼎、壶、瓶、盘、盆、灯、博山炉、灶、囷、仓以及附有辘轳和汲瓶的井等,所有这些陶器的形制,和同时代的黄河中下游地区的发现,极相近似。在另一墓的墓棺及采集的陶仓、陶囷中还发现了大体尚可辨识的农作物,品种如高粱(?)、荞麦、糜子(或谷子)、小麦等。这都是小型的汉墓,象这种类型的古墓,成群分布在三封废墟的周围,如果进行有计划的发掘,必将获得大量有价值的资料,对于研究这一地区的开发史,将是非常重要的。同时这些古墓群的分布,对于研究这一地区古今自然情况的变化和流沙的来源,也提供了一些值得注意的线索,这里只举一事为例:

由于这一地区风蚀强烈,所见古墓保留有封土成堆的已是少数,绝大部分都是墓室券顶暴露地表,修砌成排的墓砖,有的已被吹蚀成蜂窝状。还有些地方的古墓甚至连周围的表土也吹蚀殆尽,只余砖筑墓穴,兀立地表以上,状如孤岛。上述三封废墟附近的汉墓,墓底仅低于现在地面1.09米,而在废墟东北尔登囫囵附近所见一个汉墓,其墓底竟高出周围地表1.15米。这样,两千年前所埋下的每一个坟墓,就等于为我们树立了一个记录地面剥蚀程度的标尺。借助于这些“标尺”,就可以计算出两千年来在不同地点地面剥蚀的不同程度,从而为研究这一地区的风蚀现象及其后果,提供了一项极其难得的数据。强烈的风蚀在这一地区的破坏作用,如果不是身临其境,是很难想象的。

除去汉代墓群的分布之外,还有若干汉代村落的遗址,至今仍可辨识(当然有些村落遗址已被流沙湮埋),例如在三封废墟附近,就有好几处这样的遗址被发现。遗址上虽然不见任何残存的建筑物,但有大量汉代陶片的散布,可为证明。在陶升井东南约四公里的一处汉代村落遗址上,偶然发现古井一口,已被流沙湮塞,但井口仍然明显可见。象这样的汉井必然是大量存在的,如果掏挖井中的积沙,就可以判断二千多年前这一带地方地下水位的深度,这又是和现在地下水位相比较以研究这一地区古今自然条件变化的一项极为难得的资料。

图三:陶升井东南汉代村落遗址中的古井

图三:陶升井东南汉代村落遗址中的古井

总之,根据这一极其初步的野外观察,现在乌兰布和沙漠北部地区,很可能就是古黄河的一个冲积平原,平原上有些地方还有成片的砂碛分布,后来在上面又覆盖了厚度不等的一层类似湖相沉积的粘土,这一覆盖的粘土层,厚的地方可能有数米、浅的地方就观察所得,只有数十厘米。这表面上的粘土层一旦被强烈的风蚀剥开之后,下覆沙碛,随风吹扬,很快就被搬运到地表上来。例如在窳浑废墟以北太阳庙附近曾看到近期形成的一大“风蚀坑”,在坑边的天然断壁上可以清楚看到表土为一水平沉积的粘土层,厚约70厘米,其下部都是粉砂。在此以南的下风处,就是堆积如山的沙丘。这恰好说明这一地区表面流沙的一个主要来源。这一作用在没有植被保护的情况下,是非常容易发生的。可以设想,在汉代开垦以前,这一带地方原是一片一望无际的大草原,根据在三封废墟附近采集到的大约属于新石器时代的石斧、石核各一件来推测,远在汉代以前,这里就已有人类居住过。在历史的进程中,整个地区的气候可能逐渐变得干燥起来,即使如此,其变化程度也是非常缓慢的。到了汉代移民在这里着手垦荒的时候,水源也还相当丰沛,因此在比较安定的社会条件下,汉代垦区也就稳定地发展起来。后来可能是由于垦区的变迁,广大地区之内,田野荒芜,这种情况一再重演,就造成了非常严重的后果,因为这时地表已无任何作物的覆盖,从而大大助长了强烈的风蚀作用,终于使大面积的表土破坏,覆沙飞扬,逐渐导致了这一地区流沙的形成。这一设想,是否完全符合实际情况,还需要从地质地理各方面来作进一步的考察研究,同时也亟需从这一地区极为丰富的古代人类活动的遗存中继续寻求线索。这项工作不仅需要专业人员去做,更需要投身在生产斗争最前线的同志们,随时注意在开渠引水、移沙造田过程中,对所遇到的古迹古物,及时加以研究,遇有重要发现或特别值得注意的现象,就主动与文物保管部门取得联系,或写成文字报导,为这项研究积累资料。尤其希望有关领导部门,重视这项工作,最好是在可能条件下有计划有步骤地组织力量,进行考察,把古代遗迹遗物的发掘整理,和当前的生产斗争,更密切地结合起来。既要充分吸取前人的经验和教训,更要掌握自然变化的规律,力求在更大的范围内杜绝流沙的来源,为全面治理沙漠与合理利用土地资源,提供必要的参考资料。这样就一定可以有助于在历史的废墟上建立起繁荣富庶的新垦区。在毛主席无产阶级革命路线指引下,让灿烂的大寨红花在这里遍地开放吧!

二、考古发现纪要

乌兰布和沙漠北部地区的古代遗迹,主要是汉代的遗存。这些遗迹的分布密度,超过了今天的居民点。1963年,我们在为时一个多月的野外调查中,曾根据内蒙古自治区文物工作队和当地机关、群众提供的线索,选择重点,进行考察。在这次初步工作中,总共收集到1件细石器和1件磨石器,勘察了3座汉代古城及其附近的墓群,发掘了1座汉墓,发现了一系列的汉代烽燧遗址。各处遗迹的位置,可于图一、二内索得。

(一)收集的石器

石核 1件。传出陶升井保尔陶勒盖农场总部以南3公里左右的沙丘旁。燧石质。长4.2厘米(图四,1)。

磨光石斧 1件。传出地点同上器。矽质岩质。刃部一端经多次修磨而内偏。横截面略呈椭形,已断,残长4.8、刃宽5.4厘米(图四,4)。

图四:保尔浩特和陶升井附近采集遗物

图四:保尔浩特和陶升井附近采集遗物

(二)汉城遗址

1.布隆淖古城——汉临戎废墟

古城位于布隆淖村的西南,东边紧靠一个名为河拐子的小村庄。全城作长方形,北端方向为2°(磁北,下同;各遗迹的平面图皆用罗盘仪及皮尺测出,当有不确之处,下文不一一注明)。城垣黄土筑成,南、北两垣均长约450米,东垣长约637.5米,西垣长约620米,城垣宽约10米。古城的北部,地面上还保留着高约0.5—2米的残垣;南北部则除少量段落外,已被流沙所湮(图五)。

图五:布隆淖古城(汉临戎城故址)平面略图

图五:布隆淖古城(汉临戎城故址)平面略图

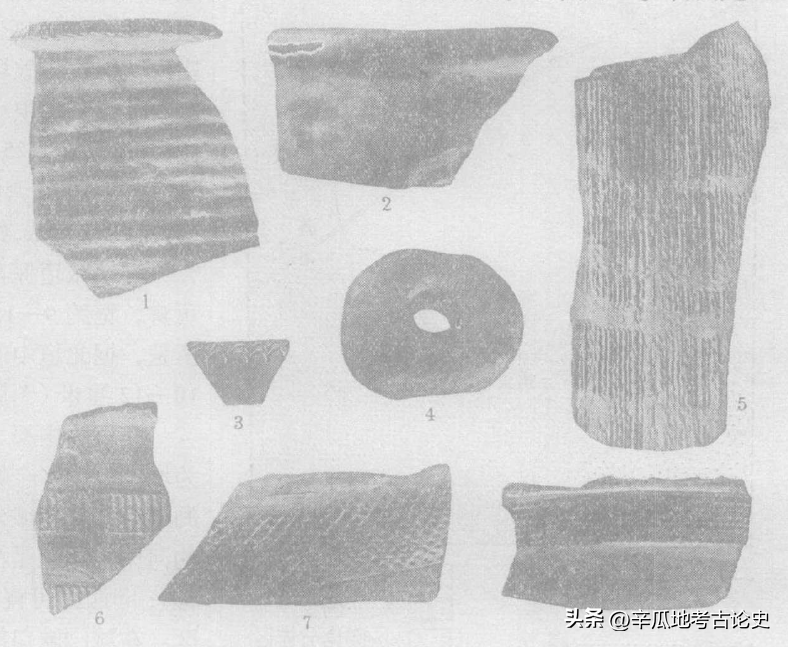

城内未被流沙湮盖的地面上,散布着汉代的绳纹砖、瓦。还有很多罐、壶、瓮、盆、甑等灰色陶片,上面往往带绳纹和波浪、方格、斜方格等纹饰,汉代的特征是很明显的(图六,3、5、7、8)。原生灰层,在古城东南隅露头较多,包含物略同上述地面遗物。调查时,还见到石础、残石磨和圜状石权各一。石础是一块略成圆角的扁方形石块,柱穴部分仅略作圆形凹下。石磨的磨齿是不相连接的三角窝形。石权外径为14.5—17、厚8、穿径为3.5—5厘米,已有残缺(图六,4)。凡此,从它们的形式看,也都应是汉代遗物。

在古城的中心地区,有一处东西狭长的地带,地面稍稍隆起,上面堆积的砖瓦特多,可能是一处重要建筑物遗址。

城中央稍偏西北方有一处制铁遗址很值得注意。那里,在一块东西约50余米、南北约20余米的地段上,布满了铁器残片、炼渣以及炭烬;偶然还可见到铜器残块。铁器残块中,以铁甲片为多,调查时怱怱一过,所见即达数十片。

古城之中,汉代以后的遗物很少,仅仅拣到几片带长方条状压印花纹带的灰陶罐片(图六,6)、周身带轮痕的灰陶长腹罐片(图六,1)、红褐陶的外卷圆唇的盆片(图六,2)。它们大概都是辽至西夏前后的遗物。

图六:布隆淖古城采集遗物

图六:布隆淖古城采集遗物

从古城内的遗存情况看来,古城系汉代遗迹无疑;它在汉代以后,大概长期荒废,只是到了辽至西夏前后,又有少量的居民,曾经在此附近居住过一定时期。

2.保尔浩特(土城子)古城——汉窳浑废墟

古城遗址,现为沙金套海公社辖地,其位置在公社所在地的西南3公里处。保尔浩特为蒙语,汉语称它为土城子。在本世纪初,这座古城曾遭到破坏性的盗掘。

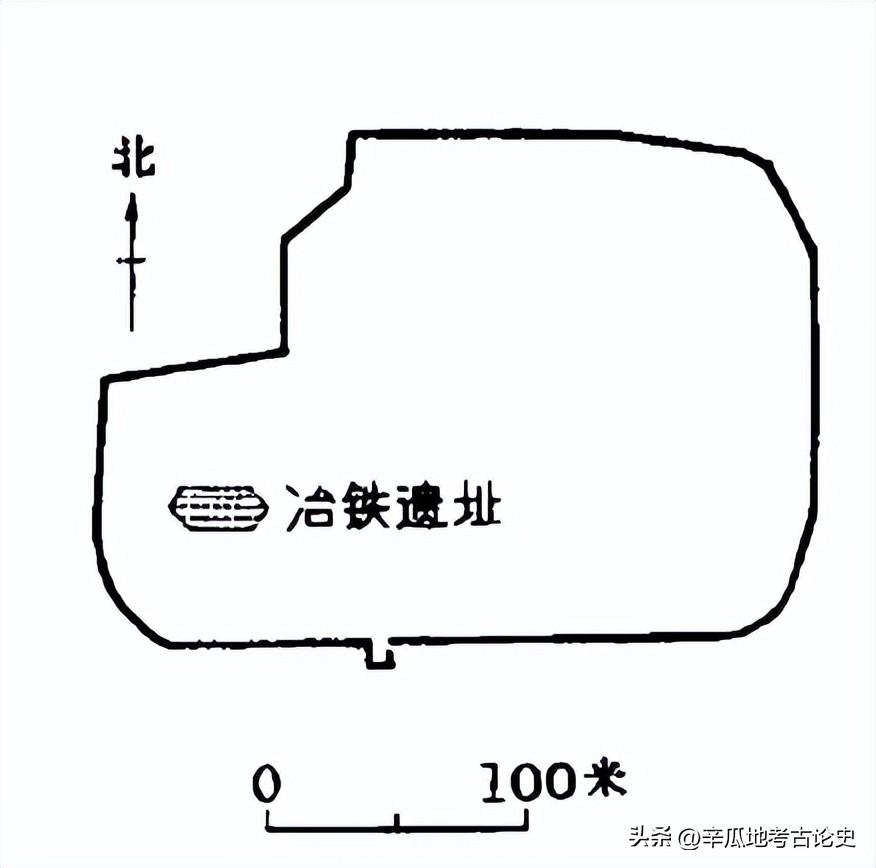

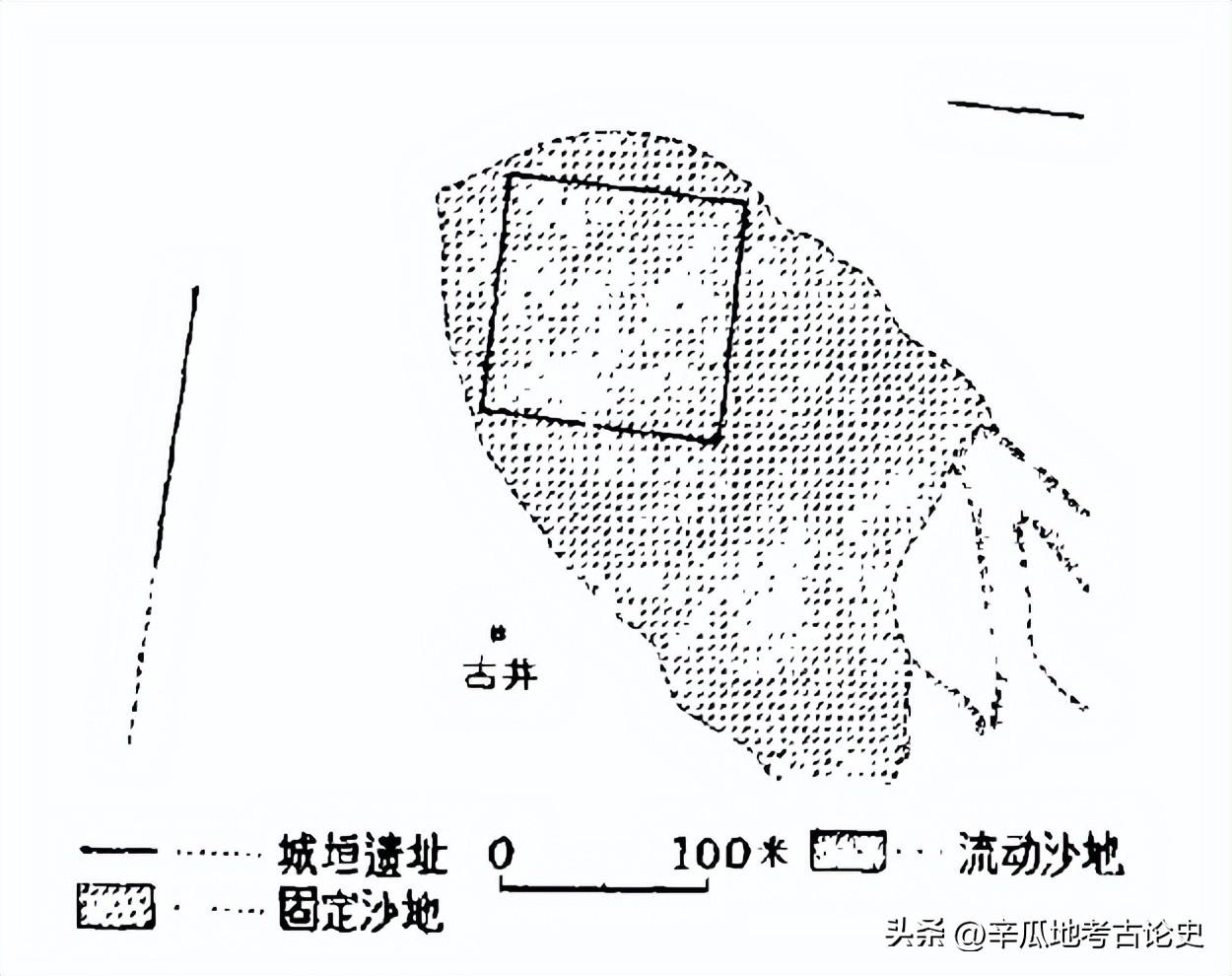

这是一座很小的、形状不规则的土城,东西最长处不过250米,南北最宽处亦仅200米。西垣有些弯曲,其西北隅有一些流沙覆盖,据初步辨认,好象作成两度曲折(图七)。

图七:保尔浩特(汉窳浑城故址)

图七:保尔浩特(汉窳浑城故址)

全城城垣保存较好,绝大部分地方清晰可辨,宽约9—13米。有的地方,夯层还很清楚,据北垣中的一处测量,夯土每层厚约10—12厘米。

南垣的中部,有一缺口,宽20米左右,约为城门遗迹。全城似仅此一门。从古城周围的地形来说,城外的东边和北边,是一干涸的河床,大概是汉代屠申泽的边缘;向西则可直到阴山,走向山后的漠北地区。在城门缺口的两侧,土垣突然向外凸出,缺口的正前方,地面并有一堆积土。调查时当刚看到这种现象时,便曾经怀疑它是类似后代那种瓮城结构的残存。后来在阴山哈隆格乃山谷南口的汉代石城上(详下),果然见到了保存较完整的这种城门结构。参考两地所见,把它的平面进行了大体的复原(图八)。

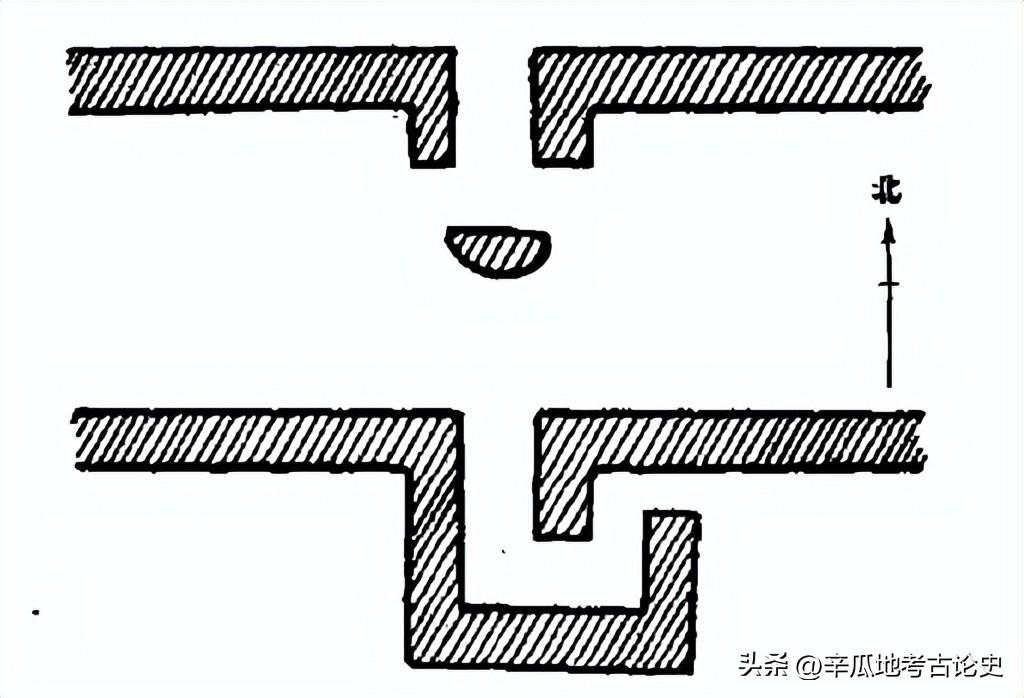

图八:保尔浩特(土城子)古城南垣城门示意图

图八:保尔浩特(土城子)古城南垣城门示意图

古城之內,地面积存的砂丘不多。暴露在地面上的砖、瓦、陶片,也不算太多。这些砖、瓦、陶片,所见皆汉代遗物,汉代以后的,几乎无法找到,古城的使用时间是相当清楚的。此外,还能拣到少量的汉代五铢钱。

和布隆淖古城一样,城内也有一处值得重视的遗址。这处遗址偏处城内西南部,东西约30、南北约15米,在此范围内,满是箭镞的铁铤。箭镞的镞部都是铜质三稜的(图四,2、3),发现较少。看来,这里应当是当时贮存箭镞之处。

保尔浩特古城从它所处的地理位置、城垣设计乃至城内的遗存等方面,都显示出这是一处重要的城址。

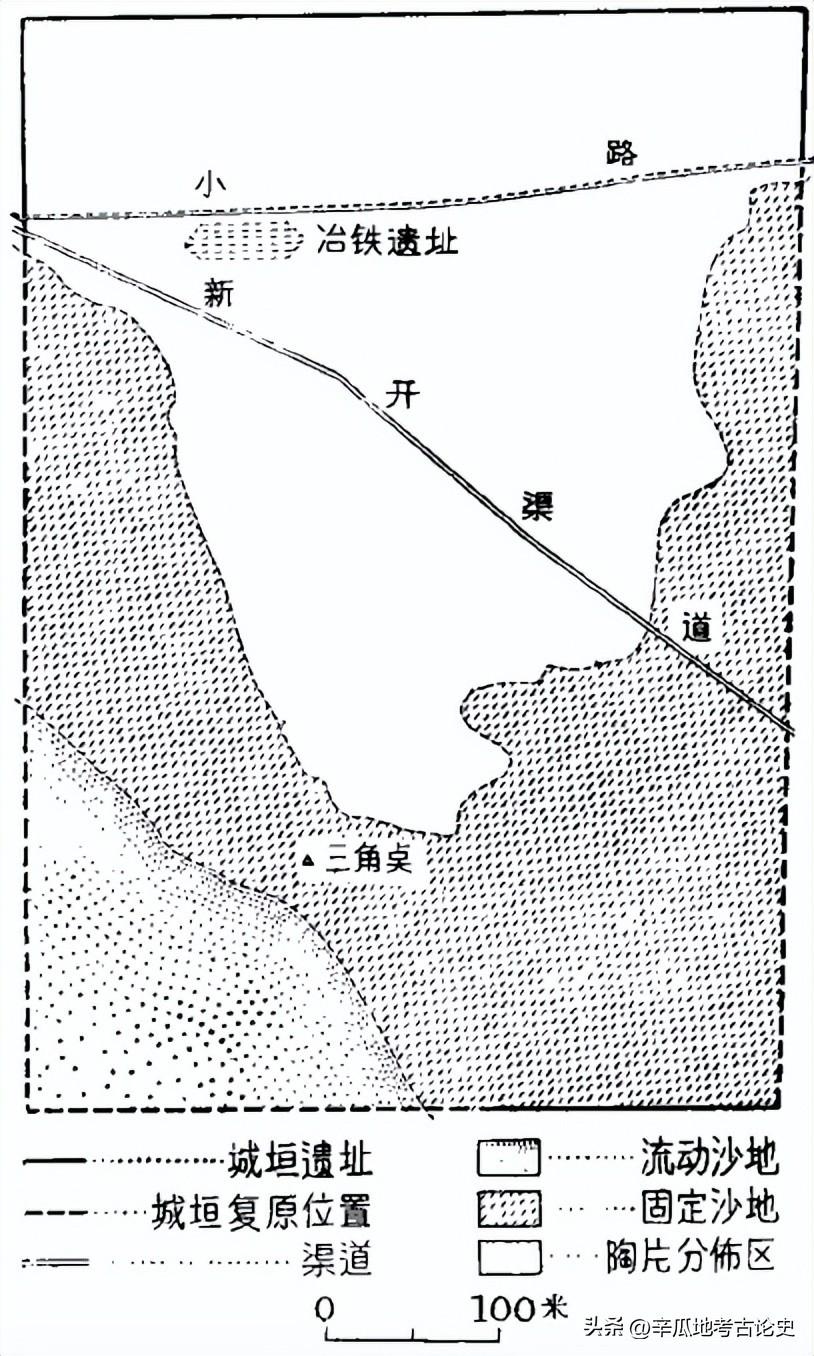

3.陶升井古城(亦称麻弥图土城)——汉三封废墟

陶升井是保尔陶勒盖农场总部的所在地。从总部向西南行走4公里,即达古城遗址。遗址之南,有土筑破屋两所,为麻弥图庙废墟。

陶升井古城遗址地面上汉代陶片堆积的情况是相当引人注目的,在东西约740、南北约560米的范围内,一眼望去,满是陶片,它在沙漠中强烈的阳光照射下,反射成一片银灰色的光泽,远远即可望见。此处堆积的陶片所以如此密集,当是大风对土层剥蚀所造成。在乌兰布和沙漠中,除炎热的夏季外,经常有大风,它对地面土层所起的强烈剥蚀作用,在上述两处古城废墟中,都已见到过,而在此处,影响尤烈。估计城内的堆积土层,已经大部被风刮走,只剩下较重的砖、瓦、陶片,留在当地,从而以前是埋藏于地下不同深度的遗物,现在却密集地在地面上连成一片。

古城的土垣,亦几乎被刮完。仅仅是一个长、宽均约118米的方形内城,还可在沙丘之中依稀找出范围。在内城外的东北方及西南方,也还分别找到各长约100余米的土垣痕迹,可能是外城的残留。看来,从前这是一座有大、小两重城垣相套的土城(图九)。这种形式的汉城,在内蒙,特别是内蒙西部地区,已发现多处,大概是汉代西北部的一种流行形制。

图九:陶升井古城(汉三封城故址)内城及外城墙残存部分平面图

图九:陶升井古城(汉三封城故址)内城及外城墙残存部分平面图

所见砖、瓦、陶片,纯粹是汉代的,它们和上述两处城址中的汉代遗存,没有多大区别。在这里,曾拣到一块几何纹残方砖和两块云纹瓦当的残块(图四,5、6)。这种瓦当,由于极富时代特征,一进乌兰布和地区就注意寻觅,但除此而外,终未遇到。好象汉代在这个地区,瓦当的使用远不象中原那样发达。在内城之外,有两节泄水陶管露在地面上。它是用两重绳纹筒瓦扣合而成。我们采集了一块完整的筒瓦,作为标本携回。筒瓦长45、径16.5厘米(图四,7)。

在遗址范围内,三稜的铁铤铜镞和汉代钱币,也较易遇到。这两种东西,过往的人们常常拾起玩赏。经访问,过目的标本不下数十件。可注意的是听见钱币皆武帝至宣、平前后的五铢及王莽时期的大泉五十,不见一枚东汉钱,这正暗示出了古城的繁荣时间。

(三)麻弥图庙1号墓

乌兰布和北部沙漠中汉代砖墓的现存情况,堪称考古学上的罕见现象。千年以来,狂风已经刮走了它们的封土,甚至严重削低了地面,这些砖墓,已经把它们的墓顶、乃至墓壁都暴露在地面上。许多野外工作者走进一处这样的墓地,都感到这种景象是奇异难遇!

了解这种墓地的分布,当然比较容易。通过踏查和当地群众的提示,墓地的分布位置,大体有如图一所示。可以说,三座古城周围的近郊,都有当时的墓地。其中,麻弥图庙附近的墓地,可推居首位。

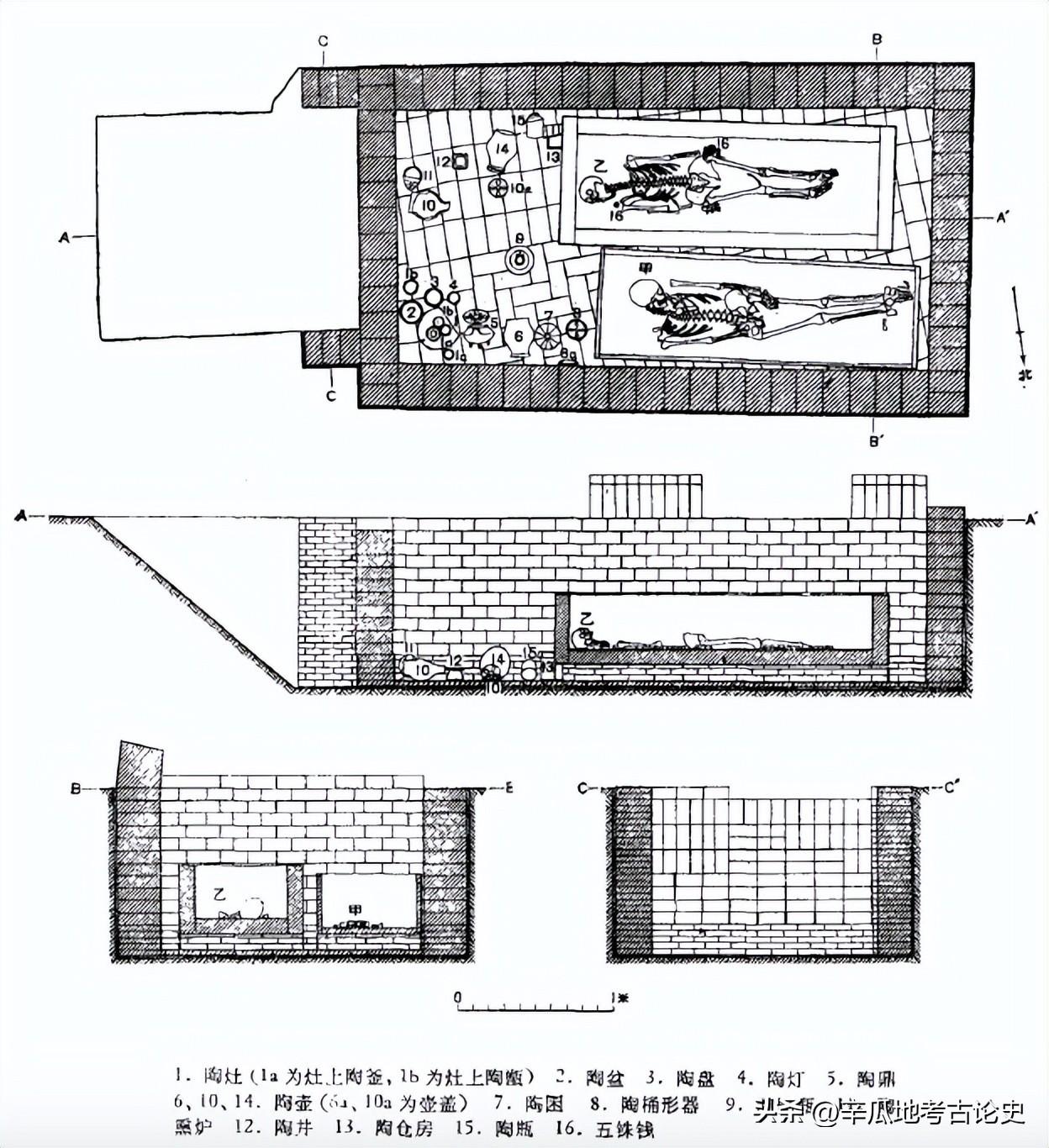

为了多寻找一点从汉代以来地面削低的材料和初步了解当地的汉墓,在靠近陶升井古城遗址东部边缘的地方,发掘了一座墓顶已大部坍毁的小型砖墓,即麻弥图庙1号墓。

此墓方向为98°。墓底低于现在地面1.09米,墓壁残高与现在地面平。墓的顶部,已随同地面的削低,一齐被毁。墓道为长方斜坡形,长1.32、宽1.44米。如此短促的尺寸,不可能是斜坡墓道的原来尺寸,这就使人相信埋葬时的地面,要远远高于现在的地面,也就是说,当初的墓道还要长得多。

墓道尽端,有一很短的砖砌甬道,长0.41、宽1.43、残高1.09米,顶部亦已毁坏。封门砖是砌在甬道与墓室之间,不在甬道口,很明显,修墓时是把甬道作为墓门外的一种结构来处理。

封门砖是单层的素条砖。发掘时,在墓门以內墓室的前方,遇到很多零乱的条砖,当是二次瘗人时打开封门砖后所遗。现存的封门砖,下部各砖顺置平铺,上部则杂立竖砖,也表明是前后两次所封。

墓室长方形。內长3.45、外长3.94、内宽1.64、外宽2.19米。残高同甬道。四壁用素条砖错缝平砌。下面的5层(包括底砖),砖较薄,每砖厚4厘米;上面各层,每砖厚8厘米。砖长均为23厘米余,宽约为17厘米余。铺地砖北半部系人字形,南半部系平行横置。

墓顶已残。在南壁的上端还保留着15块扇形素砖,它们是券顶最下面的一排。各砖下端宽24、上端宽30、厚8厘米。既然用扇形砖筑顶,墓顶必为横券,从残存的15块砖来看,券顶的砖缝是对正的。

墓室后部并置两具外髹朱漆的木棺,朽木及漆痕可辨。北棺内长2.02、外长2.10,内宽东0.65、西0.61,外宽东0.85、西0.81,残高0.35,朽木厚0.04米,內置35岁左右的女性骨殖,仰身直肢。南棺内长1.95、外长2.15,内宽东0.62、西0.60,外宽东0.82、西0.80,残高0.35,朽木厚0.10米,内置40岁左右的男性骨殖,亦为仰身直肢。这个死者左手握有宣、平五铢2枚,颈椎骨的右下侧也置宣、平五铢1枚。放置男性尸体的木棺,显然厚重得多。从放置位置看,男棺当是后来瘗入的(图一〇)。

图一〇:麻弥图庙1号墓平、剖面图

图一〇:麻弥图庙1号墓平、剖面图

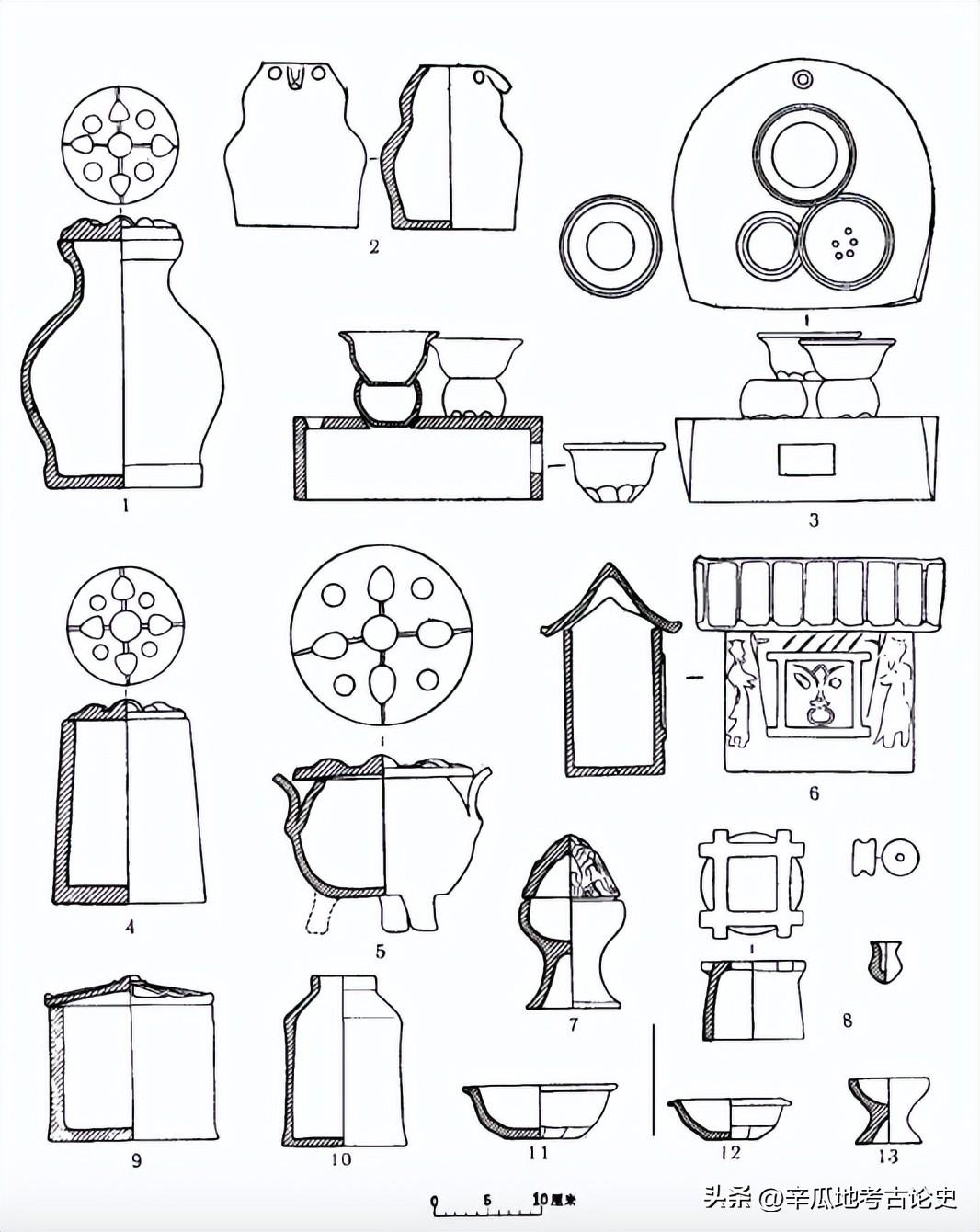

成套的随葬陶器,置于双棺之前。它们的种类、器形(图一一)、数目、尺寸、制法,可见表一。

图一一:麻弥图庙1号墓出土陶器

图一一:麻弥图庙1号墓出土陶器

此外,在北棺前方、鸮瓶的北侧,发掘时还见到一件漆碗和两件漆耳杯。因只见印痕,未录入墓葬平面图。

此墓时代,据中原地区的资料比较,可订为西汉晚期。主要根据为三点:第一,墓內出土的三枚五铢,都是宣、平时期的;第二,随葬陶器中,东汉墓中常见的长方榼、酒尊、勺、耳杯、案、猪圈、鸡、狗等物,一件也未出现;第三,这种没有棺床的长方形砖券墓,按其平面形制,正是西汉晚期流行的形式。唯一可引起疑惑的是其墓顶。用扇形砖砌成横券顶墓,过去所知,流行于东汉。但此墓的扇形砖,远比中原地区东汉时期的扇形砖为短窄,形状有别,而且,东汉横券顶墓的墓室平面大都作横长方形,即使是竖长方形的,一般也比此墓高大。综合上述诸点,可以看出,仅就扇形砖和横券顶而言,可以把它在这一地区的出现时间,提早到西汉晚期。

(四)汉代烽燧遗迹

我们发现的一系列的汉代烽燧遗迹,是在阴山山谷区域。

形势险峻的阴山山脉,使活动在漠北的匈奴人,在相当广阔的范围内,只能通过若干山谷,才可进入河套地区。从而,汉代政府往往在这些通道之处设置许多重要的城塞。西汉元帝时,郎中侯应曾说到,在阴山一带,汉武帝时建立城塞的情况。侯应又具体地说道:“起塞以来,百有余年,非皆以土垣也,或因山岩石,木柴僵落,谿谷水门,稍稍平之,卒徒筑治,功费久远,不可胜计”。侯应所说的“以土垣”而起的城塞,自本世纪初以来,在居延至敦煌一带的河西走廊中,已有不少的发现;所谓“因山岩石”所筑的城塞,大约便是我们这次所见到的。

从乌兰布和北部越过阴山走向漠北的通路,比较捷近易行的,首推保尔浩特古城西北约20公里处的哈隆格乃山谷。在它东边约17公里处,还有另外一个山谷,名大坝沟,在十万分之一的航空照片上,可见到它在入口20公里左右后,即与哈隆格乃山谷会合,乃是前者的一个最大的支沟。

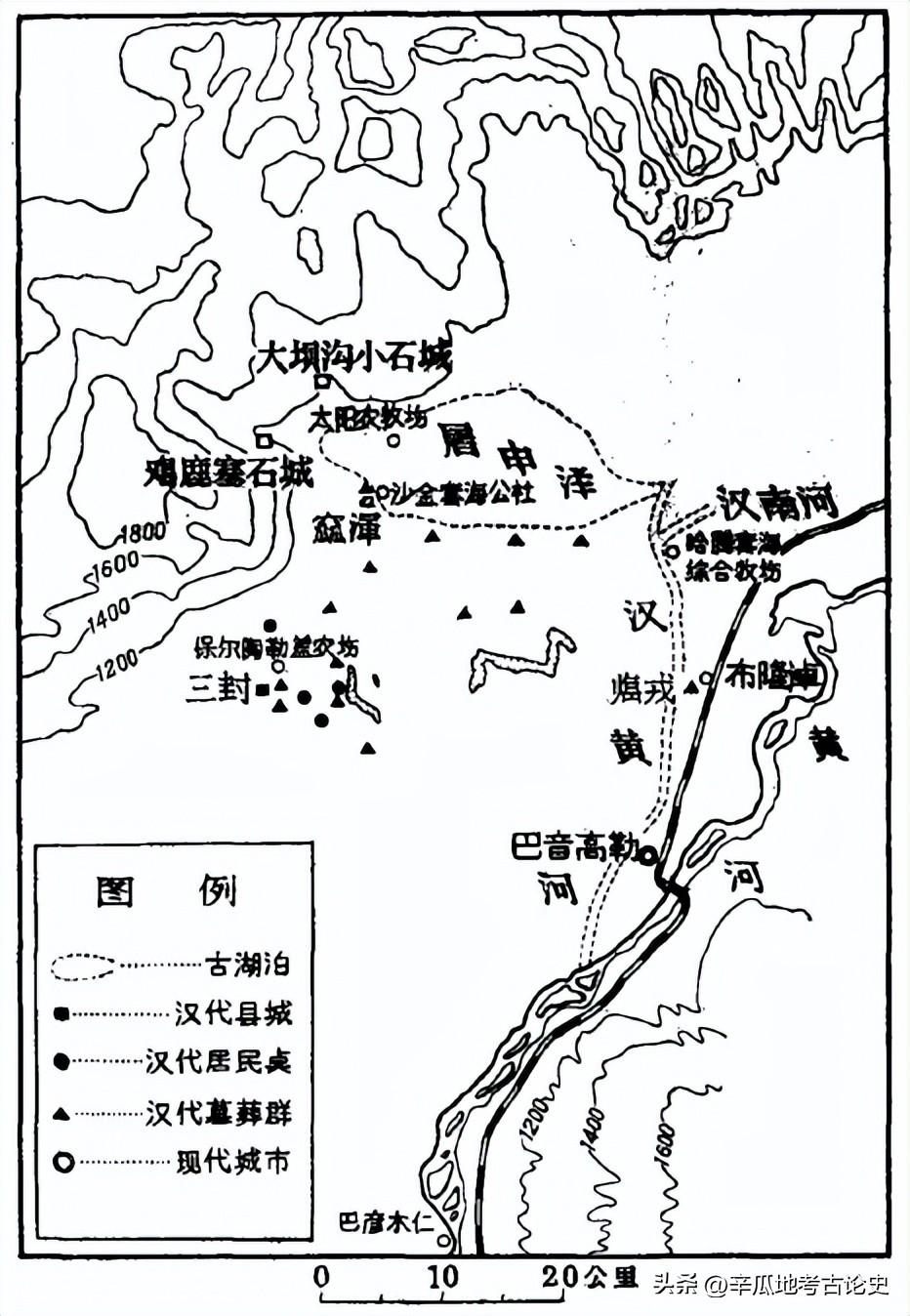

遗迹是沿着这两条山谷以及两谷之间的阴山南麓阶地上分布的,正好处在汉代屠申泽的外缘。它们的大概布局是:在山谷之口修筑石城,约即障尉所守的“障”;在山谷之中,又据地形的高低曲折,相当密集地修筑了一系列的石筑烽台,也就是汉代所谓的亭隧。在两谷之间,于阴山的南麓阶地上,也设有同样形式的烽台。

哈隆格乃山谷,据传长达50余公里。哈隆格乃与大坝沟两谷之间的距离为17公里左右。在这样广大的地区内进行全面调查并作较准确的记录,不是这次工作所能担负的。我们前后仅仅能用不足三天的时间,大致观察了部分遗迹。总计所见遗迹共13处,大体可分为两组,统一编号为I—XIII号遗迹(图一二)。其间遗漏未见或记录有误之处,恐在所难免。

图一二:阴山哈隆格乃山谷与大坝沟一带汉代烽燧遗址分布示意图

图一二:阴山哈隆格乃山谷与大坝沟一带汉代烽燧遗址分布示意图

第一组:哈隆格乃山谷的烽燧遗迹

调查时在哈隆格乃山谷中走过了10公里左右。在这段路程內,总共见到遗迹11处,包括石城1、烽台9、石墙1。

1.I号石城——汉鸡鹿塞废墟。这是一座方形小石城,位于山谷入口处西侧的一级阶地上。阶地高出谷底约18米。石城紧挨河谷的陡壁修起。在其南、北两垣外,都有一段东西向的被山水冲蚀出的小斜沟,它们正好成为从谷底登上石城的天然梯道。很明显,当初选择石城所在地的位置时,充分注意到了瞭望、防守、传递信息和出入方便等条件。

石城正方形。正南北向。每边长68.5米。墙上端厚约3.7,下端基部厚约5.3米。残高一般在7米左右,最高处为8米。它的修筑法,是在两侧的外沿用20—40厘米的花岗岩、花岗片麻岩等天然大石块砌起,中间填以较小的石块和砂子。整个墙垣的外表,垒砌整齐,保存尚好。

城门只一个,位于南垣的中部,宽约3米。引起我们很大兴趣的是城门缺口外面的另一道长方形小围墙。这道小围墙南北长14、东西长20.5米,东墙北端有一宽约2.5米的缺口,可供出入。在城的四角,还都筑有向外突出的类似后代的“马面”。

进入城门以后,还见到一道紧贴南垣东半部内壁砌起的斜坡形磴道,从地面通到城垣顶部。磴道已部分坍塌,但原来的形状,还大体可辨(图一三)。

图一三:哈隆格乃山谷南口石城(汉鸡鹿塞故址)平面略图

图一三:哈隆格乃山谷南口石城(汉鸡鹿塞故址)平面略图

城圈內外,见到少量的汉代绳纹砖、绳纹瓦和灰色陶片。后代物品,只有很少的牧民所遗的现代酱釉瓷片。在这一地点,周围20公里之內,除掉同类性质的烽燧遗址以外,再无其它汉代遗址,又少现代人烟,这些汉代的砖、瓦、陶片,显然不会是后人从它处移入的。所以这些极其残破的碎片,虽然是地面遗存,却足以成为推断石城修筑时代的重要依据。

2.II—X号烽台。石城以北山谷的两侧,在长约10公里的范围内,总共见到9座方形或长方形的烽台,也都是用花岗岩、花岗片麻岩的石块砌成。各烽台之间的距离不一,大体言之,每逢山谷有曲折处,一定设有烽台,而在有支出的歧道处,所设烽台较密。

II号烽台是在上述石城以北的第二个山烽顶上。III—VII号烽台是在山谷两侧较低的阶地上。VIII—X号烽台则又是位于山峰之巅。这些山峰,山高路险,登临困难。

在这9座烽台中,调查时登上过的只有 IV、V、X号三处。IV号仅剩石砾一堆,已全部坍毁,连范围都很难辨清。V号南北长约18、东西宽约12米,亦已大部倒圯。X号及其它未登上的烽台,则石壁犹存,从遥望所见,保存较好,尺寸相近。

X号烽台位于山谷东侧的峰顶,高出谷底约100余米,山道峻险。烽台顺山谷的走向而设,四周有石墙,略似一小型堡垒。西墙长约6.3米,走向为290°;北墙长约7米,走向为20°。在南墙外(斜向东方),还延伸出一段长约10米的石砌走道。

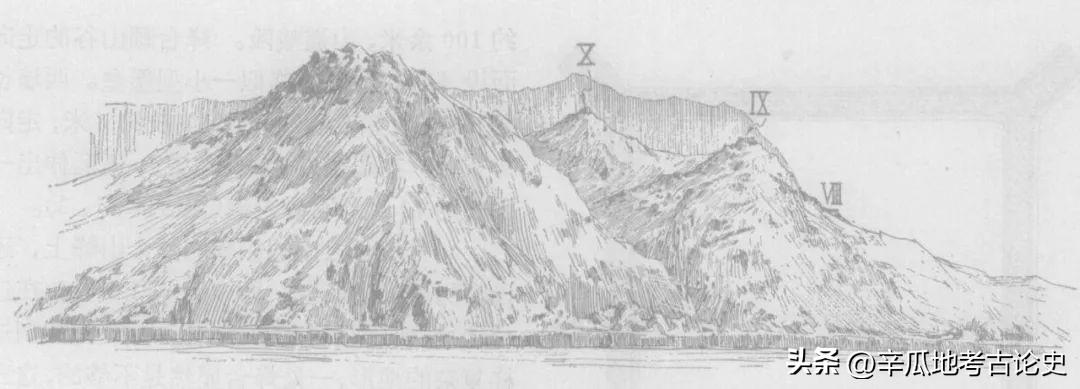

X号烽台以南的相邻的两个山峰上,还设有另外二座烽台,即VIII与IX号。在这一地段,前后左右有三道支出的歧谷,控制这样复杂的地形,一处烽台显然是不够的,这三座烽台恐怕是同时并存的(图一四)。

图一四:布隆格乃山谷VIII—X号汉代烽台形势图

图一四:布隆格乃山谷VIII—X号汉代烽台形势图

3.XI号石墙。位于X号烽台以北200—300米处,它横贯在山谷东侧的阶地上,长约25、宽约3米。未见其它建筑物遗迹,但却拣到过汉代的陶片。

第二组:大坝沟区域的烽燧遗迹

大坝沟山谷的形势,与哈隆格乃极其相似。调查时仅仅到达了它的入口处,勘察了谷口西侧的一座石城,即XII号遗迹。估计在山谷之内,也会有一系列的烽台。此外,在石城以西约2至3公里处的山麓阶地上,还遥遥望到一座烽台,即XIII号遗迹,形状略同前述烽台。在这两谷之间的阴山南麓地区,由于未曾沿线观察,是否也有一系列的烽燧遗址,自成一组,尚不可知,故现在暂将这二处遗迹,并在同一组内来叙述。

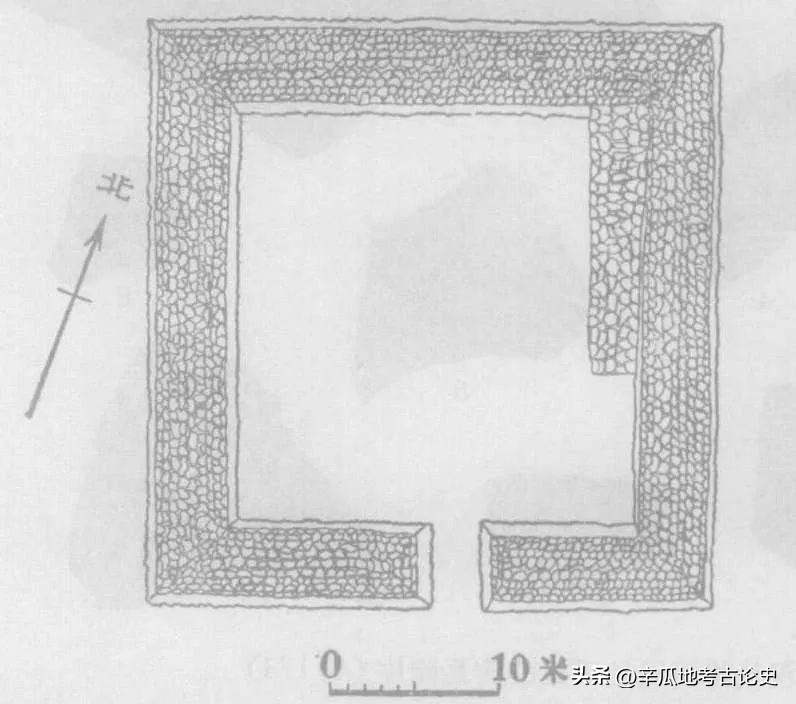

XII号石城是在二级阶地上。北边即为高耸的高峰。它所处的地形情况,与哈隆格乃I号石城,几乎一样。

石城正方形。方向为339°。每边长22.5米。石墙内外都是用20—40厘米的花岗岩和花岗片麻岩石块砌起,上宽3.9、基宽4.4、残高最高处为5.6米。南墙中部有一城门缺口,宽约3米。东墙北半部有石砌斜坡磴道,保存完整,共有18级阶梯,至今犹可供人直上城墙。

城内采集到的汉代陶、瓦片,是其修筑年代的标志。这座石城,不象哈隆格乃石城那样在四角设有“马面”,但是在它的南墙外,却多出一道围绕成平面呈横长方形的薄石墙。这道外围石墙,东段长约38.5、南北长约25.5、厚约1.3米,在其南垣中部和东垣南部,各有一宽约1.6米的缺口。它很象过去居延地区发现的障外的坞墙。但据调查时所见,这道外圈石墙,石块色泽略新,有可能是后代牧民加筑,故测绘此城平面图时,没有把它测入(图一五)。

图一五:哈隆格乃山谷大坝沟南口小石城平面略图

图一五:哈隆格乃山谷大坝沟南口小石城平面略图

综观上述烽燧遗迹,可以估计,汉代在这地区所设的城塞,只在一些山谷通道及其附近,设置一系列的石城和石筑烽台。这是因为高峻的阴山和面积广大的屠申泽本来就是一道自然的屏障。

绵亘在乌兰布和沙漠西北部的阴山山脉,还有通道多处。在那些地区,很可能也有同样性质的烽燧遗迹。我们深切地希望将来能有人对这一地区的汉代城塞遗迹,进行全面、系统的调查研究。

附记:关于此次调查的汉代垦区情况,已在《治沙研究》第7号(1965年11月)《乌兰布和沙漠北部的汉代垦区》一文中进行了历史地理学的考察。本文除在地理环境的变迁上作了概括的论述外,并发表了当时的考古调查资料。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0001

- 00010