韩茂莉:中国历代疆域变化及其地理基础

今天,人们观念中的地理仅限于山在哪儿、水在哪儿、路在哪儿、矿在哪儿。事实上地理对于历史与今天而言并非如此简单。人类立足于大地上,无论个体还是人类集团——国家、政权,均未离开过地理,包含空间与界限的疆域更是如此。疆域是两个政权或部族空间互相碰撞的结果,若世界上只有一个政权或一个部族就不会出现疆域,而两个人类政治集团相互碰撞且稳定在某一地带,并非无因无由,地理——这一来自于自然的力量始终发挥着重要作用。

一、史前文化的空间组合与地理选择

一个部族不断壮大并继续扩展空间时,往往会因两种障碍而驻足,即难以逾越的山川湖泊、沙漠荒原等自然物以及相互抗衡的其他部族。大的山川湖泊往往会成为多个部族驻足之处,而在环境差异不明显且没有地物成为屏障的地域,部族间在力量抗衡中以强凌弱、以大并小,成为赢家的一方会因此而扩大境域,并形成势力范围。疆域是与政治、国家、政权相关的理念,中国国家的起源在三代,三代之前属于史前时期,这一时期虽不存在疆域,却构建了后世国家的基础。苏秉琦提出了古文化——古城——古国的发展模式,认为史前文明与后世国家存在密切联系。史前文明呈漫天群星之势分布于各地,国家却诞生在黄河中下游地区,能够遵循古文化——古城——古国这一模式最终走向古代国家的并不是所有文化类型。从考古学角度去审度,遍布各地的史前文化类型没有高下之分,为什么只有一些文化类型实现了与后世历史的接轨,成为文明的薪火传人,而更多的文化类型戛然终止在灿烂的史前时期?解读这些问题,是探讨国家乃至于疆域地理基础的起点。

董其昌《钟贾山阴望平原村景图》(局部)笺纸水墨,明,28.2 x 152 cm现藏于故宫博物院

董其昌《钟贾山阴望平原村景图》(局部)笺纸水墨,明,28.2 x 152 cm现藏于故宫博物院

20世纪70年代苏秉琦针对黄河流域摇篮说,提出中国史前文明“多元多中心”说,与这一学说相伴的是史前文化六大区系理论。考古文化是构成考古文化区系的基础,考古学用考古文化表示考古遗存中所观察到的属于同一时代、分布于共同地区并且具有共同特征的一群遗存。这一表述若从另一角度理解,可以视作凝聚在共同的社会力量之下、彼此之间具有联系的文化人群,在共同的时空背景之下形成具有共同特征的经济生活方式与社会组织形式,而考古器物、墓葬形式等只是后世识别文化人群共性的标识。

审度考古文化包含的内涵,一个不可忽视的问题摆在我们面前,这就是地理环境。能够将一个地域的人群凝聚在一起的力量,除共同的社会体系之外,相对完整且自然环境相似的地理单元十分重要:完整的地理单元是保障人们无障碍交流且构成文化统一体的前提,相似的自然环境则是人们从事同一文化创造的根本,地理环境不仅是人们立足之本,也是构成文化区系的基础。苏秉琦划分的六大考古文化区系为:以燕山南北长城地带为中心的北方文化区,以山东为中心的东方文化区,以关中、晋南、豫西为中心的中原文化区,以环太湖为中心的东南部文化区,以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部文化区,以鄱阳湖——珠江三角洲一线为轴的南方文化区。六大区系虽为考古文化区,却没有离开地理基础,或以基本完整的地理单元为依托,或发展于相似的地理环境下,或依凭交通纽带而自成体系。

六大考古文化区系中,中原区有着特殊的地位,突出表现在文化交往上,除巴蜀、岭南没有直接证据外,中原区与其他几个考古文化区均保持频繁的文化往来,而这样的向心性特征是其他文化区系没有的。中原区与其他文化区系的交流,或作为文化扩散中心将文化传布到各地,或将其他文化融入自己的文化肌体中,融合过程又表现为文化传入与文化覆盖两种形式,如红山文化南下进入燕山以南属于前者,龙山文化西扩对仰韶文化的替代则属于后者。中原区与其他考古文化区系的关系将这一地区推向了文化融汇中心的地位。需要探讨的是,为什么六大区系之中只有中原区拥有这样的地位?地理是一个不可忽视的因素。

龙山文化黑陶双耳杯新石器时代1960年出土于山东潍坊姚官庄遗址现藏于山东博物馆

龙山文化黑陶双耳杯新石器时代1960年出土于山东潍坊姚官庄遗址现藏于山东博物馆

中原区拥有文化融汇中心的地位,取决于这里拥有创造文明、保全文明的地理环境。童恩正《中国北方与南方古代文明发展轨迹之异同》一文阐述黄河中下游地区即中原区从部落迈向国家的进程,十分强调北方以黄河中下游为中心的地带具有实现社会组织一统性与文化一统性的基础,其中平坦的地势利于文化交流并形成超出部落组织的更大政治实体;干旱寒冷的气候促使人们及时调整社会组织与生产对策;邻近游牧民族的地理区位会因战争联合为整体,并涌现出具有领导性的权威人物;缺水的自然环境使人们在治水的共同需求下形成高级的政治集团;共同的生产基础往往使人们将政治集团领袖的祖先视作共同祖先,进而形成宗教意识。

若将童恩正论证的五个方面稍加分析,均可归入地理环境这一根本理念之中。凭借黄河中下游地区的地理环境,人们实现了社会组织与文化意识一统的基础,并从部落迈向国家。创造文明离不开地理环境,保全文明同样要借助地理环境。

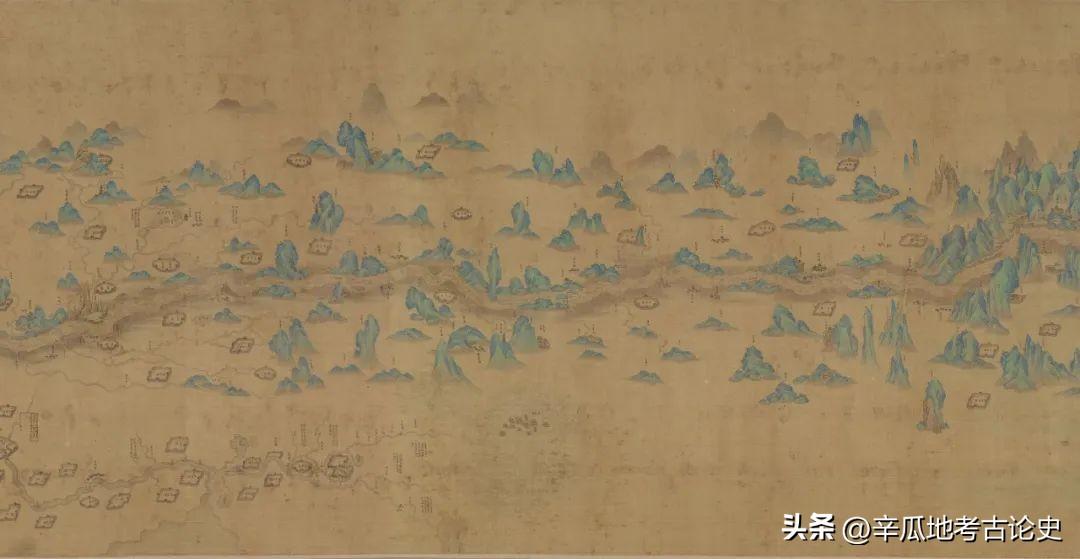

▲佚名《黄河地图》绢本设色,明,67.6 x 653.3 cm现藏于弗利尔美术馆

▲佚名《黄河地图》绢本设色,明,67.6 x 653.3 cm现藏于弗利尔美术馆

竺可桢曾就气候与文明的关系指出,世界最古老的文明基本都起源于干旱的大河流域,如尼罗河流域的埃及,幼发拉底河、底格里斯河流域的巴比伦,黄河流域的周、秦、汉、唐,正是干旱大河流域周边不利于人类生存的干旱环境,成功地阻隔了其他民族的入侵并保全了文明。与竺可桢观点相似的是《全球通史》作者L.S.斯塔夫里阿诺斯,前面已有提及,他认为中国拥有世界上最古老、连续不断文明的一个原因在于地理——中国与人类其他伟大文明相隔绝的程度举世无双。无论竺可桢还是L.S.斯塔夫里阿诺斯,他们指陈了一个共同的问题,即持续久远的伟大文明与地理环境相关,而这一地理环境就是干旱的大河流域。无疑,六大文化区系中,只有中原区拥有干旱大河流域的环境。

黄河中下游地区不仅具备史前人类生存的基本条件,而且也具有促成部落联盟形成的地理基础,正因此,史前时期同时存在六个考古文化区系,但最终影响四方且从部落发展为国家的只有这里。疆域不是从来就有的理念,讨论史前时期考古文化区系之间的关系,目的不在疆域本身,而在疆域起步之处。

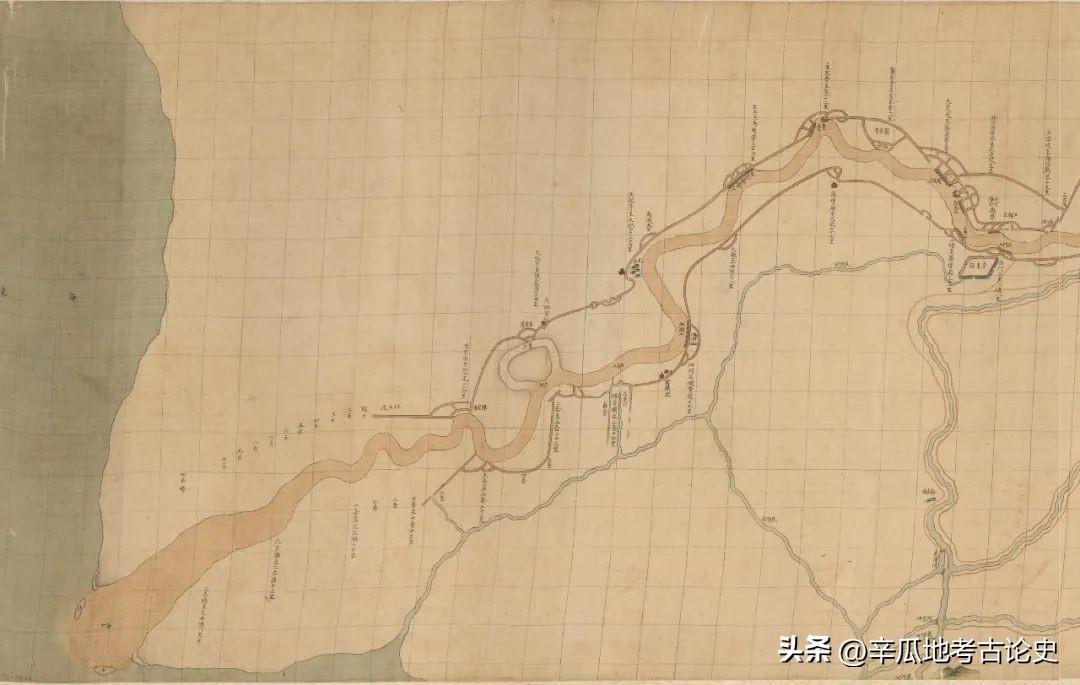

《黄河南河图》绢本,清乾隆十五年,38 x 183 cm现藏于美国国会图书馆

《黄河南河图》绢本,清乾隆十五年,38 x 183 cm现藏于美国国会图书馆

二、从黄河中下游地区走向长江流域

历史并没有停止在部族联合阶段,新的较量、新的联合促成了国家的诞生。夏、商、周三代中国进入国家阶段,这一时期国家的空间形态具有城邦国家的某些特点。以城为邦是城邦国家的领土形式,作为国家整体而言,夏、商、周任何一个政权都不属于城邦国家,但由于地广人稀,无论方国还是诸侯,基本境土的中心都是城邑,远离城邑的地方或人口稀少,或仍属蛮荒,国家为众多城邦的联合体。这样的时代,虽然整个国家的疆域并不清晰,但通过政治、军事措施营建核心地带并通过核心地带扩展掌控空间的意图却很明确。

《史记·五帝纪》载:

“于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之,披山通道,未尝宁居。东至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登鸡头。南至于江,登熊、湘。北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿。”“帝喾溉执中而遍天下,日月所照,风雨所至,莫不从服。”“唯禹之功为大,披九山,通九泽,决九河,定九州,各以其职来贡,不失厥宜。方五千里,至于荒服。南抚交阯、北发,西戎、析枝、渠廋、氐、羌,北山戎、发、息慎,东长、鸟夷,四海之内咸戴帝舜之功。”

佚名《大禹治水图》绢本设色,唐,159.5 x 88.4 cm现藏于台北故宫博物院

佚名《大禹治水图》绢本设色,唐,159.5 x 88.4 cm现藏于台北故宫博物院

顾颉刚提出疑古说,认为三皇五帝的古史系统是由神话传说层累式造成的,这样看来三皇五帝的系统未必是真。但三代前的历史却不会空缺,司马迁述及这一时代的疆域空间包含了几个不同的概念,如黄帝时代的东至于海,西至于空桐,南至于江,北逐荤粥,禹治水之后南抚交阯、北发,西戎、析枝、渠廋、氐、羌,北山戎、发、息慎,东长、鸟夷,这些均是非常具体的地方,用东南西北的地理方位标定了基本空间;另一类则如“日月所照,风雨所至”“四海之内”这些大而化之的概念。若对这些概念标定的地域认真探讨,前者涉及的范围更像汉代的版图,后者囊括的空间更广,《尔雅·释地篇》释四海为“九夷、八狄、七戎、六蛮,谓之四海”,这一空间包括中原政权的核心区以及四周为中原人直接领属或有过往来的所有区域。显然,文献中涉及三代以前疆域的记载与三代前的古史系统一样,并不具备完全的真实性。随着考古学的发展,大量物证为我们认识历史提供了新的依据,也将疆域、境土进一步落到实处。

《尔雅·释地篇》晋·郭璞 注日本天保十五年羽泽石经山房景宋本

《尔雅·释地篇》晋·郭璞 注日本天保十五年羽泽石经山房景宋本

从夏代进入国家阶段,夏人以及从属于它的方国、部族就开始了以黄河中下游地区为核心的部族联合以及空间扩展。顾颉刚和史念海《中国疆域沿革史》、童书业《中国疆域沿革略》等著作均述及三代时期的疆域与族群起源地,但观点并不一致,《中国疆域沿革史》在杨向奎观点基础上提出夏人早期的政治中心在山东、河北、河南交界之处,晚期西迁至伊、洛河流域以及山西南部;《中国疆域沿革略》认为夏人起自西方,后渐东迁,其疆域范围为郑州之西,华山之东,长治之南,伊水流域之北,即豫、晋、陕三省交界地带。两个观点的不同在于对族群起源地的认识。从20世纪30年代至今,考古学已经有了大量成果,针对夏文化,考古学界提出王湾三期文化经由新砦期过渡到二里头文化的观点。其中王湾三期文化属于夏代早期,为公元前2132—前2030年。这一文化可分为王湾与煤山两个地方类型,王湾类型以洛阳盆地为中心,东起郑州,西至渑池,南至栾川,北抵济源;煤山类型主要分布在嵩山以南的颍河、汝河流域。新砦期遗存时代介于王湾三期与二里头之间,且得名于河南新密市。

新砦遗址2016年

新砦遗址2016年

新砦遗址城墙与护城河遗迹

新砦遗址城墙与护城河遗迹

二里头遗址位于洛阳偃师市,其文化层包括夏代晚期与早商时期不同时代的埋藏。二里头文化分布范围很广,中心位于河南洛阳、郑州和山西西南部的运城、临汾一带,并向西伸入陕西关中东部、丹江上游的商州,南至鄂、豫交界地带,东至开封一带,北抵沁河。在这一范围之内又可分为二里头、东下冯(山西夏县)、牛角岗(河南杞县)、杨庄(河南驻马店)、下王岗(河南淅川)五个类型,五个类型中二里头类型属于核心文化,其他类型均具有派生特点。考古学成果将夏代早中晚期的核心区均落实在嵩山南北地区,这一地区与《中国疆域沿革史》的观点更为接近;考古学界提出的嵩山南北地区为夏之核心,也与《史记》所载“夏桀之居,左河济右泰华,伊阙在其南,羊肠在其北”大体吻合。

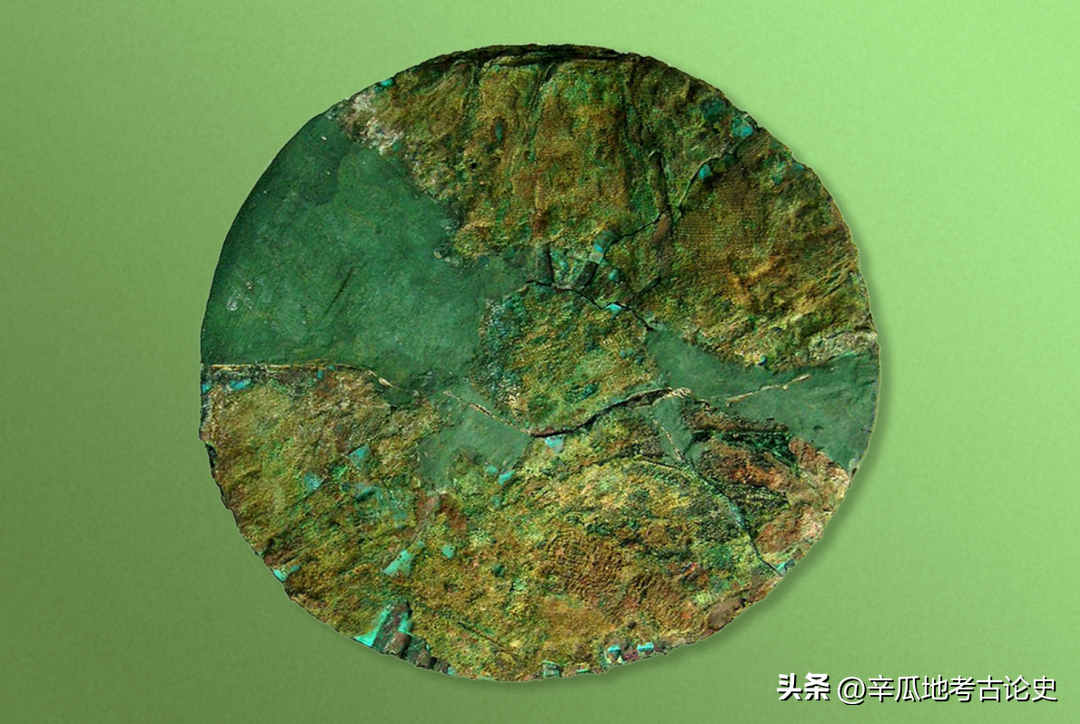

二里头文化铜圆形器 1975年出土于偃师二里头遗址VI硃现藏于二里头夏都遗址博物馆

二里头文化铜圆形器 1975年出土于偃师二里头遗址VI硃现藏于二里头夏都遗址博物馆

乳钉纹青铜爵 1975年出土于偃师二里头遗址VIIKM7现藏于二里头夏都遗址博物馆

乳钉纹青铜爵 1975年出土于偃师二里头遗址VIIKM7现藏于二里头夏都遗址博物馆

考古学界在确定二里头文化核心区的同时,也探讨了二里头文化与其他文化类型的关系,并指出二里头文化周围甚至边缘地区的考古学文化中可以见到二里头文化的要素,二里头遗址中也发现了具有周边文化要素的遗物。总的来看,双向交流中,二里头文化对其他文化的影响占主要地位,而其他文化对二里头文化的影响较小;若就时间而论,二里头文化二、三期对其他文化有较大影响,第四期则主要接受下七垣、岳石等文化影响。

在文化输出与吸收中,二里头文化对于东方的岳石文化主要为吸收、接纳;对于江淮、江汉、巴蜀、晋中盆地、甘青以及北方草原地区以文化输出为主;而与位于江南的马桥文化之间则吸收与输出是对等的。以二里头文化为核心形成的文化辐射区并不能算作疆域,仅能视作影响范围。

镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰 1984年出土于偃师二里头遗址VIM11现藏于二里头夏都遗址博物馆

镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰 1984年出土于偃师二里头遗址VIM11现藏于二里头夏都遗址博物馆

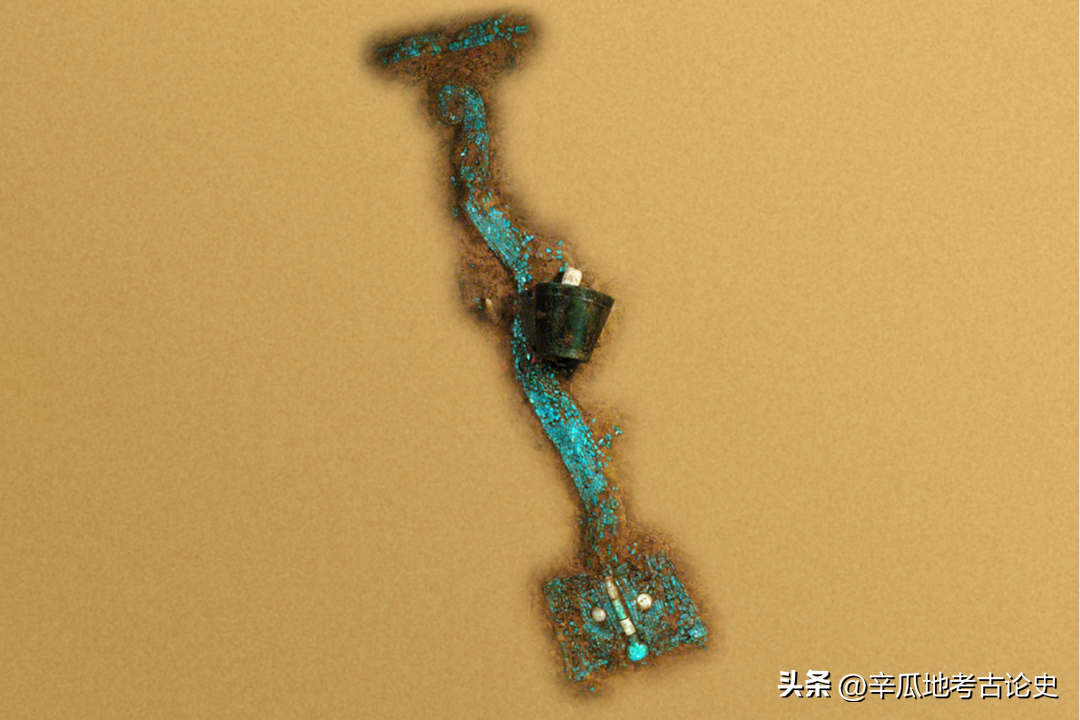

绿松石龙形器 2002年出土于偃师二里头遗址VT15M3现藏于二里头夏都遗址博物馆

绿松石龙形器 2002年出土于偃师二里头遗址VT15M3现藏于二里头夏都遗址博物馆

商人起源于东方,《中国疆域沿革史》与《中国疆域沿革略》均认为商人先祖来自渤海湾附近。商人本是与夏人并立的部族,以后不断南迁,并在南迁中进入中原,灭掉了夏人建立的国家。历史学界这一观点在考古学中获得充分印证。考古学将商代文化划分为几个时期,即先商以及商代早、中、晚期,其中先商时期指成汤之前商人各代先祖所在时代,这一时期的代表为下七垣文化。考古学认为下七垣文化核心位于涞水至河南杞县之间,商人先祖早期活动在河北保定以北,与历史学界提出的渤海湾附近极为接近。此后,商人活动范围不断南迁。《尚书》序载:“自契至成汤八迁,汤始居亳。”据王国维《说亳》考证,汤所居亳位于今山东曹县,汤之后,商人经过屡次迁都,最后定都今河南安阳。

兽面纹爵

兽面纹爵

网纹斝 商代前期现藏于故宫博物院

网纹斝 商代前期现藏于故宫博物院

商人的空间发展经历了几个阶段,被考古学界定为早商的时代,为郑州商城、偃师商城始建且开始使用时期,这一时期商人从经营“有夏之居”开始,并以偃师至郑州一线为核心扩展到晋南,此后随着商人势力加强,逐渐向西扩展到陕西耀县、铜川一线;向东囊括整个豫东地区,不仅取代了原有的岳石文化,甚至泰沂山脉以北的济南大辛庄一带都是商族的势力范围;东南江淮地区,商人势力已达到巢湖以东的大城墩一带;南部形成以湖北黄陂盘龙城为中心的庞大遗址群;向北商人重返太行山东部一带,不仅覆盖了先商时期下七垣文化主要分布区,甚至远抵太行山以北的壶流河流域。中商至晚商时期,虽然商人西、南活动区域有所缩小,但仍然南达淮河一线,西至关中西部。

磁县下七垣遗址先商时期陶鬲

磁县下七垣遗址先商时期陶鬲

磁县下七垣遗址先商时期花边口罐

磁县下七垣遗址先商时期花边口罐

磁县下七垣遗址商代夔龙蝉纹鼎

磁县下七垣遗址商代夔龙蝉纹鼎

磁县下七垣遗址商代带铭雷纹提梁卣

磁县下七垣遗址商代带铭雷纹提梁卣

商人活动范围在扩大过程中也因远近之别而管理方式渐有差异,《尚书·酒诰》载:“自成汤咸至于帝乙,越在外服,侯、甸、男、卫、邦伯;越在内服,百僚、庶尹,惟亚、惟服、宗工。”同载于《尚书》的《禹贡》篇以更清楚的文字记述了五服以及九州制度。文献所载五服制度与考古成果相辅相成地印证了疆域从核心区到边缘地的渐进过程。《禹贡》成书于战国初期,年代虽然在三代之后,但五服的空间理念应在三代已形成思想基础,故《周礼·职方》《吕氏春秋》《尔雅》中均述及了同样的概念。若对五服、九州包含的空间理念认真分析,可以发现它们并非处于同一个空间系统之内,也不属于同一个时代:九州反映了王权之下对于天下空间划分的理念,每个州不仅依山川形便享有具体的空间,而且与中央保持着固定的朝贡关系,这应是西周分封制出现后产生的理念;而五服则不同,它的空间分割仅是依凭距离形成的圈层,甸、侯、绥、要、荒这些以五百里为半径形成的圈层,更大程度上表现的是概念性空间。概念性空间的出现是领属关系松散的反映,这样的时代应在夏、商两代。与我的这一看法类似,葛剑雄指出“九州制是对未来的设想,五服制却是对过去的理想化”。

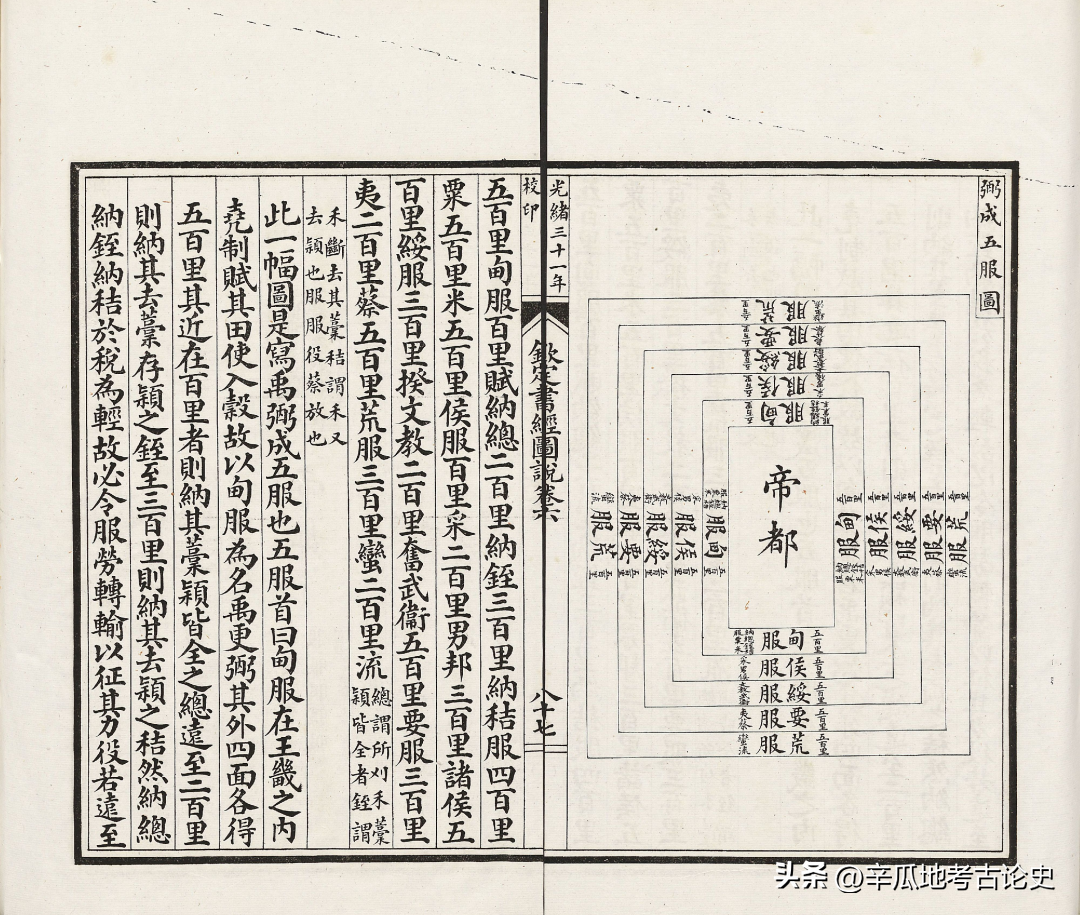

《九州总图》及《弼成五服图》载于《钦定书经图说》清·孙家鼐等编清光绪三十一年内府刊本

《九州总图》及《弼成五服图》载于《钦定书经图说》清·孙家鼐等编清光绪三十一年内府刊本

夏、商时期处于国家制度实行初期,无论夏人还是商人,新扩展的空间不仅远离核心区,属于国家境土的新增长点,且这里的人口还属于“外人”,对于这样的区域的管理自然不能与自己本部的核心区等同,五服制度不仅表现了由核心向边缘渐行渐远的关系,也实行不同的管理方式。唐晓峰《殷商“外服”农业发展在国家领土扩张上的意义》一文指出,商代不仅存在内、外服两套职官,而且核心区与周围区域也存在相当内、外服职能的两层空间;外服被辟为农田,也是诸侯征战之地,外服的出现既是商人超越部族界限扩展领土的结果,也是当地族群逐渐接受商人统治的新型国家地域。

商人直接掌控区外,分布着众多属其他文化类型的部族,他们与商人存在各种关联。东方是商人不断发展的区域,此外长江下游一带湖熟文化人群,长江中游鄂东南以及湖南湘江、资江下游地区和澧水、沅江中下游与江西鄱阳湖、赣江中下游等地的考古文化,四川三星堆文化,陕西关中、山西南部以及位于内蒙古中部的朱开沟文化与东部、辽西的夏家店下层文化,都直接或间接受到中原地区商文化的影响。甲骨文中称为鬼方、人方、土方、盂方、井方、羊方、羌的方国或部族就应在这些考古文化所代表的区域之中。商人与这些方国、部族交往,一步步将中原人的视野跨出黄河流域。

甲骨文及其拓片 现藏于山东博物馆

甲骨文及其拓片 现藏于山东博物馆

周人起于西方,兴起之后,不断向东方发展。相传周人先祖后稷生于邰,历史学界对于邰的位置有两种观点,一为陕西武功县,另一为山西闻喜县,但均未得到考古学证实。此后公刘至豳,古公亶父居岐,文王作丰,武王都镐,豳即今陕西邠县,岐山位于陕西岐山、扶风两县北部,丰、镐位于陕西西安市西南郊沣河两岸,丰在河西,镐在河东。这一时期周人的基本活动区域均在泾、渭水流域,并形成自西向东的迁移路径。周武王克商后境土进一步东扩,并通过分封制逐层控制疆域空间。西周时期经历两次分封,周武王封同姓宗室周公旦于鲁(河南鲁山)、召公奭于燕(河南郾城),异姓功臣太公望于吕(河南南阳),并封同姓贵族叔鲜于管(河南郑县)、叔度于蔡(河南上蔡)、叔处于霍(山西霍县),号称“三监”以监视殷商遗民,这一分封范围集中在豫中、晋南。成王时期周公平定“三监之乱”东征成功后,于洛邑营建成周的同时实行第二次分封,这次分封首先更移旧封之地,更封周公之子伯禽于曲阜、太公之子于营丘(山东临淄),召公于燕(河北蓟县),并新封康叔于卫(河南淇县)、微子启于宋(河南商丘)、唐叔于晋(山西)等71国,其后又陆续分封至数百国,其控制范围北至辽宁喀左旗、朝阳一带,西抵渭河上游陇东一带,东至于海,南到长江中下游。西周时期宗周、成周是周人的核心,初封之时也在这一带形成姬姓集团的主要控制区,成王时期周公东征获得成功,将周人控制区大幅度向东扩展,伴随这次空间扩展,周宗室的封地以更封的形式同步东移,并在周天子王畿之外形成次一级的政治圈层,至于西周中期南征与荆楚等地建立的关系,则更为松散且疏远。

(传)姚文瀚《周武王像》载于《历代帝王真像》

(传)姚文瀚《周武王像》载于《历代帝王真像》

公元前770年周平王东迁,进入了东周阶段,周天子逐渐失去了天下共主的地位。伴随春秋五霸迭起,战国诸侯争雄,以一地为核心形成的圈层空间结构逐渐淡化,在人口增殖的背景下,原本存在于列国之间的旷土逐渐联为一体,为城邦国家走向领土国家奠定了基础。在土地空间联为一体的同时,以华夏文化为基础的诸侯领地也不断向四方扩展。春秋时期以五霸为首的“尊王攘夷”不断促成周边戎狄蛮夷的同化,而五霸中,齐、晋、秦、楚以及吴或与戎狄、蛮夷相邻,或自身即被中原诸侯视作蛮夷,因此无论是在他们主持下的“尊王攘夷”军事行动,还是自身文化趋向于中原,都扩展了华夏文化的空间,此时不仅有齐桓公北征山戎、存邢救卫,吴王夫差北上赴“黄池之会”这样的事例,而且西周时期楚国自称蛮夷,至春秋后期则以华夏自居。进入战国,齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩七雄纷纷开疆拓土,其中楚、秦、燕、赵疆土的拓展最为突出:楚人跨过洞庭湖,进入湘、资、沅、澧流域,在控制了鄂西、湘西等地同时又伸入广西、贵州乃至于云南;秦人则将自己的力量延伸至泾水、渭水上游,并跨过秦巴山地辟地巴蜀,进而将境土推向西南;北边燕人北击东胡,却地千里,境土扩展至辽东、辽西一带;赵人自武灵王“胡服骑射”,北击东胡、楼烦,北境拓土至阴山一线。至战国末年诸雄已将境土东北拓展至朝鲜半岛北部,北面抵达阴山一线,西面至洮河流域,南至浙江、江西、湖南、四川等地。

《春秋列国图》载于《今古舆地图》明崇祯十六年山阴吴氏刊本

《春秋列国图》载于《今古舆地图》明崇祯十六年山阴吴氏刊本

今天我们探讨疆域变迁,是以后人的眼光去看前人的成就,当历史早已过去,前人走过的路径清清楚楚地呈现在我们面前的时候,或许当事者未必经过谋划,但摆在我们面前的事实却透露出古人行为的目的与最终取得的结果。夏人为中原土著,商人来自东方渤海湾沿岸地带,周人源于西部黄土高原,他们共同趋向于黄河中下游所在的中原地区,这一趋向虽源于史前时期,但真正以一个部族为核心控制这一区域是从三代开始的。三代时期不仅将黄河中下游地区营造为“中原”,而且完成了黄河中下游与江淮地区的政治、文化一体化,其中包括夏、商、周三代的政治制度与文化崇尚,这既是“华夏”的基本内涵,也是中原政权或“中国”的象征。三代时期为黄河中下游地区确立的文化属性虽不属于疆域,却为领土国家的疆域奠定了精神认同的标准,至战国末期虽然政治上列国分立,但华夏文化所及之地,已跨过淮河到达长江流域,实现了江河两大流域文化的认同,并为政治统一营造了基础。

赵幹《江初雪行图》绢本设色,五代十国,25.9 x 376.5 cm现藏于台北故宫博物院

赵幹《江初雪行图》绢本设色,五代十国,25.9 x 376.5 cm现藏于台北故宫博物院

三、以农耕区为核心的疆域扩展

当代地理学依据综合自然条件将中国分为东部季风区、西北干旱区、青藏高寒区三大自然区,三大自然区中只有东部季风区具备发展农业生产的条件。黄河、长江不仅是中国的两条大河,更重要的在于其流域是中国最重要的两大农耕区,从江河两大流域联为一体起,农耕区就成为中国疆域的核心,并以此为基点开疆拓土。

金廷标《春野新耕》绢本设色,清,97.8 x 47.1 cm现藏于台北故宫博物院

金廷标《春野新耕》绢本设色,清,97.8 x 47.1 cm现藏于台北故宫博物院

疆域扩张的动力是多元的,人口增殖、资源获取以及政治、军事需求等。秦统一六国之后中国进入了以郡县制为主的历史时期,这一时期疆域不断突破农耕区界限,伸向草原,伸向大漠……清以前推动疆域扩展的动力并非来自于人口,政治、军事因素占主导地位,那些构成盛大王朝版图的辽远边地,一方面来自中原王朝服从于政治、军事目标的开疆拓土,另一方面则来自非农业民族的内附以及他们建立的政权。秦实行郡县制管理,这样的管理体制将整个国家从国都到边地都纳入统一的政治体系之中,边地通过边郡的设置清清楚楚地显示出来。《史记·秦始皇本纪》记载,始皇二十六年,初并天下,“海内为郡县,法令由一统”。于是,秦始皇“分天下以为三十六郡”。此时三十六郡所在范围北抵长城,南止于今浙江、江西、湖南、四川,西部限于陇右一带。此后北征匈奴,且“兴师,逾江,平取百越,又置闽中、南海、桂林、象郡”[10],从三十六郡增至四十八郡,新增十二郡除内地旧郡析分外,边地闽中郡与岭南三郡系平定百越后设置,北边郡数虽然没有变化,但九原、北地、上郡等边郡的辖境却向西延伸,一直抵达黄河之滨。秦从三十六郡至四十八郡,境土虽在扩展,但疆域的地理边界却没有本质变化,仍守在东部季风区所在的农耕区之内。

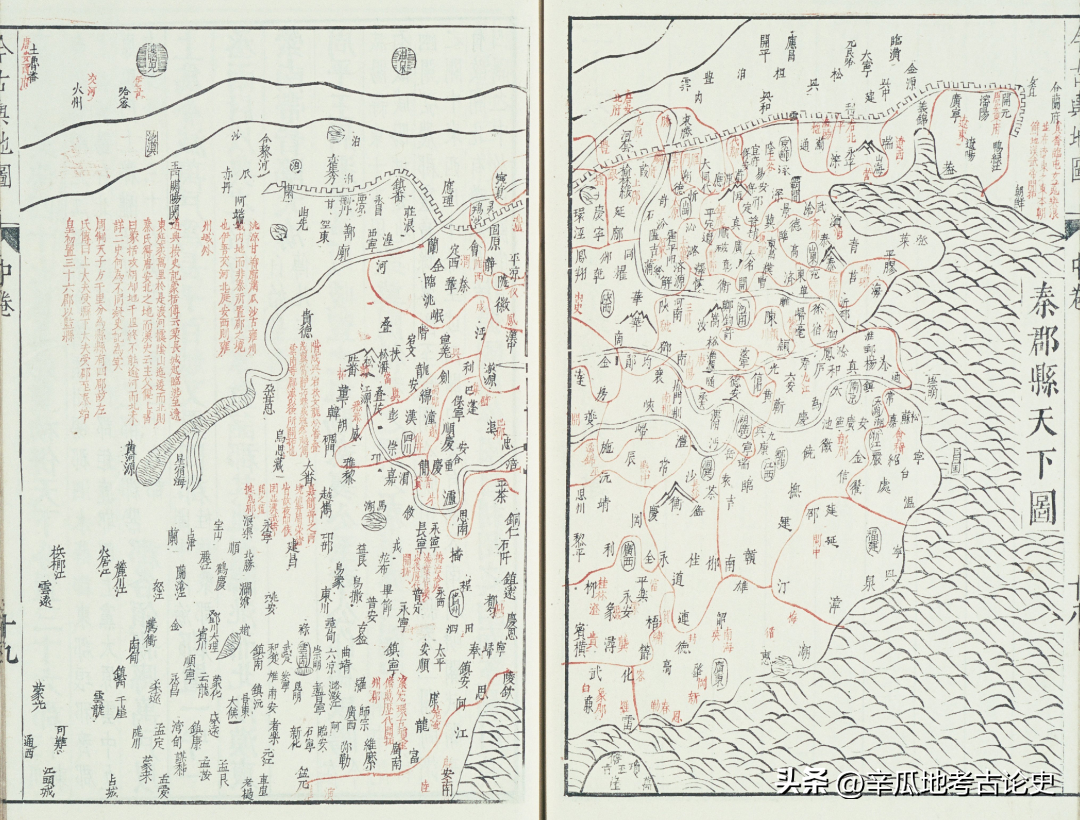

《秦初并天下图》及《秦郡县天下图》载于《今古舆地图》明崇祯十六年山阴吴氏刊本

《秦初并天下图》及《秦郡县天下图》载于《今古舆地图》明崇祯十六年山阴吴氏刊本

走出农耕区的自然界限,大幅度地开疆拓土始于西汉。秦汉时期中原王朝周边民族逐渐强大起来,境土相接,互有伸缩。秦亡汉兴,西汉初期南北边地疆域均出现内缩,今浙江、福建境内的东瓯、闽越,入汉后虽封王,但不为朝廷直接所属,岭南赵佗居南海、象郡、桂林自立为南越王,北边匈奴人南下,占去了河套以及秦代开垦的“河南地”。汉武帝时国力大盛,北逐匈奴,收复秦“河南地”,辟武威、张掖、酒泉、敦煌河西四郡;东征辽东、朝鲜,于东北置乐浪、临屯、玄菟、真番辽东四郡;南征南越,平东瓯、闽越;西南重整五尺道、零关道通西南夷;西北通“丝绸之路”,并在新疆设置西域都护府。汉昭帝时又设置了金城郡,管理甘肃、青海一带。

(传)仇英《上林图》(局部)绢本大青绿,明,53.5 x 1183.9 cm现藏于台北故宫博物院

(传)仇英《上林图》(局部)绢本大青绿,明,53.5 x 1183.9 cm现藏于台北故宫博物院

边郡所在位置标定了边疆的基本走向,若就地理含义对边郡位置加以分类,可以分为两类。一类属于极限,汉代东边、南边的边郡全部边海,边海意味着达到了陆地的极限;西边越嶲、沈黎、汶山、金城等郡边临青藏高原,青藏高原的高寒环境是农耕民族难以逾越的环境极限。具有地理极限意义的边地,凭借自然形势构成天然屏障,设置在这里的边郡一般比较稳定,即使出现分合之变,也不会持续很久。另一类边郡或贴近农耕区的边缘,或设置在非农耕区内的宜农地带,如辽西、辽东、右北平、渔阳、上谷、代郡、雁门、定襄、五原、云中、朔方、西河、上郡、北地等郡均贴近农耕区边缘,而河西四郡乃至于西域都护府则设置在非农耕区中的宜农地带。中国西北气候干旱,仅凭降雨无法发展农业,唯河西四郡可依托祁连山冰雪融水形成绿洲;与河西四郡相同,西域都护府所在乌垒(今新疆轮台东北)以及西域诸国均建立在天山、昆仑山下的绿洲,绿洲成为非农区域内的宜农地带。回顾历史,这类边郡没有难以逾越的自然障碍,农牧民族间的文化交融与武力争雄往往发生在这里,在政治、军事力量的推动下,既是离合最多的地带,也是历代王朝竭尽全力控制的区域。

汉武帝时期新置郡、县设郡地区新置郡、县河西走廊武威(甘肃武威)、张掖(甘肃张掖)、酒泉(甘肃酒泉)、敦煌(甘肃敦煌)辽东地区乐浪(朝鲜平壤南)、临屯(朝鲜江陵)、真番(朝鲜平壤南)、玄菟(朝鲜咸兴)东瓯、闽越冶(福建福州)、回浦县(浙江临海一带)属会稽郡南越南海(广州)、郁林(广西贵县)、苍梧(广西梧州)、合浦(广东海康)、交趾(越南河内)、九真(越南清化)、日南(越南广平)、象西南犍为(初治贵州遵义,后徙四川宜宾)、越嶲(四川西昌)、沈黎(四川雅安)、汶山(四川茂县)、武都(甘肃成县)、益州(云南建宁)海南珠崖(海南琼山)、儋耳(海南儋县)距离汉武帝开疆拓土没多久,西北边地即出现内缩。西汉末年各种矛盾日益激化,随着土地兼并愈演愈烈,国势也越来越弱,王莽执政虽然也力图解决诸如土地问题、流民问题等动摇国基的大事,但他采取的措施不但没有缓和国内危机,反而激化了中原王朝与周边民族、部族的矛盾,导致周边各民族纷纷内进。王莽之后经赤眉、更始至东汉立国,政权不断更迭,数十年内忙于内战,无暇外顾,加之东汉移都洛阳,远离边关,边境缓急对于朝廷的安危不似前朝那样紧迫,于是周边民族屡屡南下。

直至汉光武帝建武二十四年匈奴分为南北单于,南单于率领属部向东汉王朝称臣款塞,居五原“愿永为藩篱,捍御北虏”,边境才有了一段太平日子。南单于入居西河郡美稷县(今内蒙古准格尔旗境内),其别部分别移居北地、定襄、雁门、代郡。最初南匈奴确实起到了捍边的作用,但东汉王朝应对周边民族的侵扰,除了依靠南匈奴外,并没有什么得力的措施,因而边境的太平也没有维持多久,不仅边郡累遭侵扰,甚至曾为前朝国都所在地的三辅也“比遭寇乱”。于是汉安帝不得不于永初五年“诏陇西徙襄武,安定徙美阳,北地徙池阳,上郡徙衙”。四郡本位于陇右、陕北,正当游牧民族南下之要冲,四郡向关中靠拢不仅仅是治所的转移,附属郡县的农耕人口也相随南下。东汉一代边郡的内迁并没有就此停止,迫于无奈,建安二十年(215)再次“省云中、定襄、五原、朔方,置一县领其民,合以为新兴郡”,新兴郡治今山西忻县。可以想见迁移后的陇西郡、安定郡、北地郡、上郡以及新兴郡的位置就是当时东汉王朝能够控制的最北端,四郡以北为匈奴等游牧民族的活动区域,四郡以南暂为农耕区。

东汉时期边郡内迁以及农牧交错带南界

东汉时期边郡内迁以及农牧交错带南界

东汉年间西北疆域内缩,西南地区却有了进一步发展。公元69年居于益州郡西部今云南澜沧江以东的哀牢夷人归附东汉王朝,汉明帝在其地建永昌郡(今云南保山东北)。今四川、云南西部越嶲郡的邛都夷大羊诸部,蜀郡西部都尉的笮都夷白狼、槃木、唐菆诸部,也相继归附东汉王朝。东汉政府另增设蜀郡属国、犍为属国以统治新归附的各部族。东汉王朝直接统治下的领土,“东乐浪,西敦煌,南日南,北雁门,西南永昌,四履之盛,几于前汉”。

《东汉郡国图》载于《今古舆地图》明崇祯十六年山阴吴氏刊本

《东汉郡国图》载于《今古舆地图》明崇祯十六年山阴吴氏刊本

魏、蜀、吴三国至南北朝时期,政权分裂,各自为政,形成多个政治中心,疆域变化的特点也不一致,史念海曾将这一时期的疆域变化贴切地表述为“北边蹙土,南边扩地”。三国时期吴、蜀两个政权分处长江流域,它们的存在强化了东南、西南地区的开发与政治控制,吴人征山越、蜀人平南中,将这些地方原本松散的管理变得更具实质化;曹魏政权居于北方,因平乌桓而幸保辽东,但西北边郡再未恢复。十六国时期各个政权的建立者虽然以非汉民族为主,但他们几乎全部放弃了原有的经济生活方式,选取了以中原为核心的农耕区,表现出明显的自外向内、自周边向中原的空间移动趋向。因此讨论这些政权,若就建立在农耕区的政权控制范围而言,在匈奴、鲜卑、氐、羯、羌人南下中表现为内缩;但抛开民族属性,西北边地通过非农业民族的驻地而延伸。十六国时期政权更迭最多的地域在黄土高原,而河西走廊以及与之毗邻的青海湟水谷地牢牢地控制在西秦、前凉、后凉、南凉、北凉、西凉这些政权手中,燕山以北以及辽东一带则在前燕、后燕、北燕、南燕的控制下,保持着基本疆域走向。南北朝时期,鲜卑人建立的北魏政权从草原逐步移至中原,北边草原地带柔然取代了鲜卑人,北魏修筑长城的同时沿边自东而西设置了怀荒(今河北张北)、柔玄(今内蒙古兴和西北)、抚冥(今内蒙古四子王旗东南)、武川(今内蒙古武川西)、怀朔(今内蒙古固阳西南)、沃野(今内蒙古五原东北)六镇,北方大部分地带疆域变化不大,唯从河西走廊到西域一线有了长足的发展;南朝政权继承了吴、蜀经营的南土,但至陈时西南已不在其控制之中了。

陶彩绘骑马男俑北魏,23 x 21.4 cm现藏于故宫博物院

陶彩绘骑马男俑北魏,23 x 21.4 cm现藏于故宫博物院

中国历史以王朝为期形成不同阶段,伴随各个王朝的兴衰,边地也呈现反复的扩大与缩小;隋唐时期统一帝国再现,南北重新归属在一个政权之下,但边地仍然上演着与以往历史时期相似的剧目,不同的是中原帝王改换了姓氏,周边旧的民族消失、新的民族崛起。隋、唐时期突厥、吐谷浑、回纥、吐蕃等取代了魏晋北朝时期的“五胡”民族,这些民族驰骋在北方草原上,在与中原政权的较量中或南或北,或东或西,南下时占取了大量农耕区的土地,内附时又将大片草原带给中原政权。表中列举的就是隋唐时期中原政权与周边民族以疆域为主题的大事件。这些事件中,北边的离合仍占主体,西南也屡经反复。

胡瓌《卓歇图》(局部)绢本设色,辽,33 x 256 cm现藏于故宫博物院

胡瓌《卓歇图》(局部)绢本设色,辽,33 x 256 cm现藏于故宫博物院

五代时期中原王朝北边疆域变化最大,后晋时期失去“燕云十六州”,中原政权北边以白沟——雁门关一线与辽王朝为界。北宋时期北边仍维持这一界限,西边与西夏政权大体沿横山——六盘山一线形成边界。南宋、金南北对峙时期,两个政权基本以秦岭——淮河为界。两宋时期中原政权北边、西边境土大为蹙缩,但非汉民族建立的辽、金乃至于云南大理国却将疆域大幅度扩展,尤其辽、金两个政权的建立者契丹人与女真人,凭借马背生活的优势,向西步入中亚草原,向北走向外兴安岭。蒙元时期疆域再度扩展,元朝统一后的疆域北边越过蒙古、贝加尔湖进入西伯利亚,南到南海,西南包括今西藏、云南,西北至今新疆东部,东北至外兴安岭、鄂霍次克海。

隋唐时期中原政权与周边部族、政权关系部族、政权重要事件隋中南半岛隋炀帝时期平林邑(越南中部),置比景、海阴、林邑三郡。西南隋文帝时期经营云南,置恭州(曲靖东北)、协州(曲靖东北)、昆州(昆明),未几即叛。开皇十七年遣史万岁南征,平而后未守。吐谷浑隋初,吐谷浑扰弘州(甘肃庆阳)、旭州(临潭)、汶州(四川茂县)、廓州(青海西宁)。隋军击败吐谷浑,置西海郡、河源郡、鄯善郡、且末郡。突厥隋初,突厥南下,临渝、武威、天水、金城、上郡、宏化、延安六畜咸尽。开皇十九年封突厥突利可汗为启民可汗,筑大利城以处之,此后徙至五原,于夏、胜两州之间,任情放牧。开皇十九年末,突厥大乱,东突厥奔漠北,西突厥奔吐谷浑,迁启民可汗于碛口,为突厥大可汗。朝鲜半岛隋代从开皇十八年到大业九年四次征高丽。唐突厥唐初,突厥颉利、突利可汗举国南下,深入邠州至渭桥,唐太宗亲征。贞观二年突利可汗降,于邠州至灵州分突利故地置顺、祐、化、益四州都督府;分颉利之地为六州,左置定襄都督府,右置云中都督府。贞观二十三年于西突厥地置瑶池都督,安置降众于庭州。高宗永徽三年,西突厥重新统一,寇庭州。显庆二年唐平定,至濛池都督府(楚河东)、崑陵都督府(楚河西)。西突厥所属各国设州,统于安西都护府。铁勒唐太宗时置燕然都护府安置铁勒降部。回纥龙朔元年,回纥犯边,唐破之于天山,设瀚海都护府。贞元三年德宗以亲女咸安公主妻回纥王。吐谷浑贞观初吐谷浑寇岷、洮、凉、兰等州,贞观九年平之。高宗总章二年,吐蕃败唐军于大非川(青海湟源县),吐谷浑入吐蕃。西域贞观十三年,唐军入吐鲁番,高昌亡,次年唐于其地设西州,置安西都护府,高宗显庆三年移至龟兹。贞元五年北庭陷于吐蕃,不久西州亦陷。吐蕃贞观八年吐蕃攻吐谷浑,取青海西南地,继攻党项。贞观十五年文成公主入藏,中宗景龙三年金城公主入藏。大非川败后,吐谷浑陷吐蕃,云南、河西、陇右受困于吐蕃。仪凤中吐蕃攻陷龟兹、疏勒、焉耆、于阗四镇。武周长寿二年收复四镇,仍于龟兹设都护府。“安史之乱”后,西域陷于吐蕃。建中四年唐蕃清水会盟,盟文规定:“今国家所守界,泾州西至弹筝峡(泾水上游)西口,陇州西至清水县,凤州西至同谷县,暨剑南西山大渡河东为汉界。蕃国守镇在兰、渭、原、会,西至临洮,东至成州.抵剑南西界磨些诸蛮,大渡水西南为蕃界。”贞元二年吐蕃寇边,泾、陇、邠、宁、盐、夏、银、麟诸州多陷。宣宗时期唐取原州,凤翔、秦、宁、陇、渭、凉诸州来归。沙州刺史张义潮定瓜、伊、西、甘、肃、兰、鄯、河、岷、廓州。云南唐太宗时期击西爨,于其地置傍、望、览、丘、求五州。高宗时期定洱、滇二海。738年南诏于太和城立国。756年吐蕃、南诏联兵入寇,取嶲州会同军(会理北),据清溪关。唐德宗时出兵,败蕃、诏联盟,南诏臣于唐。文宗初再次陷嶲州、戎州(宜宾)、邛州(邛崃)。朝鲜半岛贞观年间唐太宗亲征高丽,高宗再征朝鲜半岛,置安东都护府于平壤,开元年间后朝鲜半岛北部为渤海国占领。

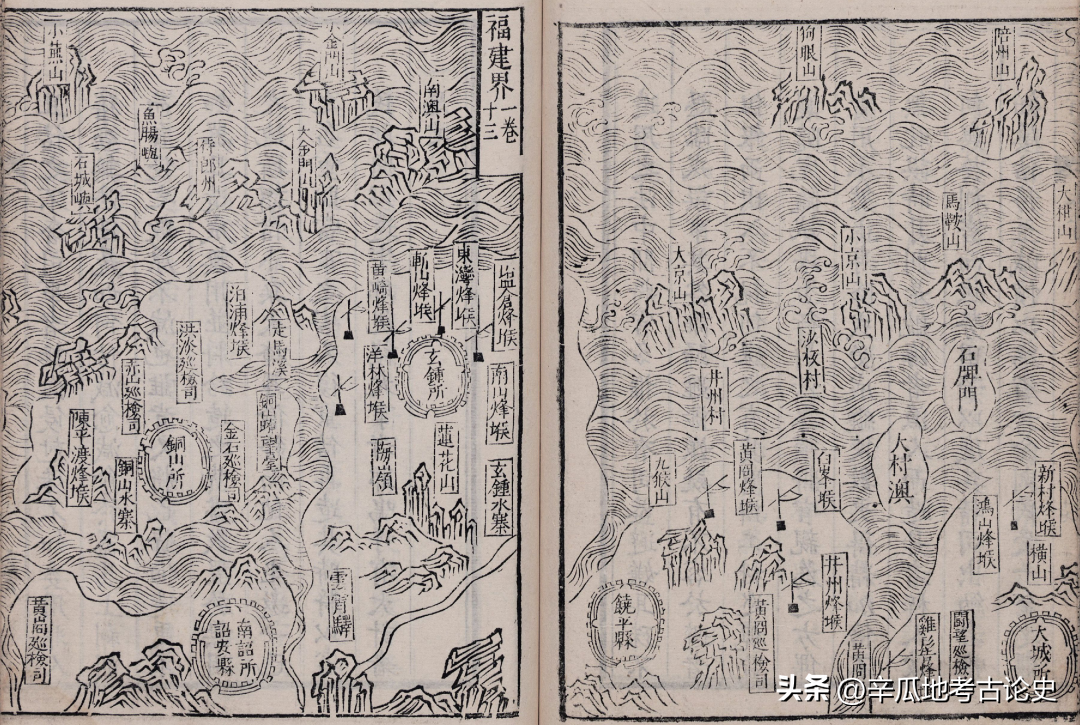

随着大明王朝建立,蒙古人北归草原,明代北疆大致沿阴山南麓至西拉木伦河一线,永乐年间始于北部东起鸭绿江,西抵嘉峪关筑长城,并在沿边地带设置辽东、蓟镇、宣府、大同、山西、延绥、宁夏、固原、甘肃九个军事重镇,明初且于长城以北的东北地区设置辽东都司(辽阳),1409年设置奴儿干都司,管理黑龙江、乌苏里江流域事务。明朝北部边地在与蒙古人的较量中基本守在农牧交错带的边缘,但在其他几个方向仍保持了优势:明初在西藏设有乌思藏都指挥使司,在青海、川西设朵甘都指挥使司,在拉达克地区(克什米尔)设俄力斯军民元帅府。西北长城外,明前期曾于亦力把里(伊犁)至嘉峪关一带设有哈密卫,采取羁縻统治。洪武年间继承元代西南境土,并设置了六个宣慰司,其辖境伸入今泰国、缅甸、老挝境内,16世纪下半叶西部内缩至迈立开江、萨尔温江一线,南面所剩景栋后入缅甸,明后期车里宣慰司南界与今同,且拥有老挝北部孟乌(今孟乌怒)、乌得(今孟乌再)等小部分地区。中国历史上的各个王朝均不注重海洋的经营,明代却留下了显著的业绩,不仅继元代之后继续在澎湖列岛设置巡检司,而且通过郑和下西洋声扬海外,南海诸岛以及钓鱼岛或为大陆渔民出没的地方,或构成了海疆的界限。

▲《沿海山沙图》载于《筹海图编》明天启四年新安胡维极重刊本

▲《沿海山沙图》载于《筹海图编》明天启四年新安胡维极重刊本

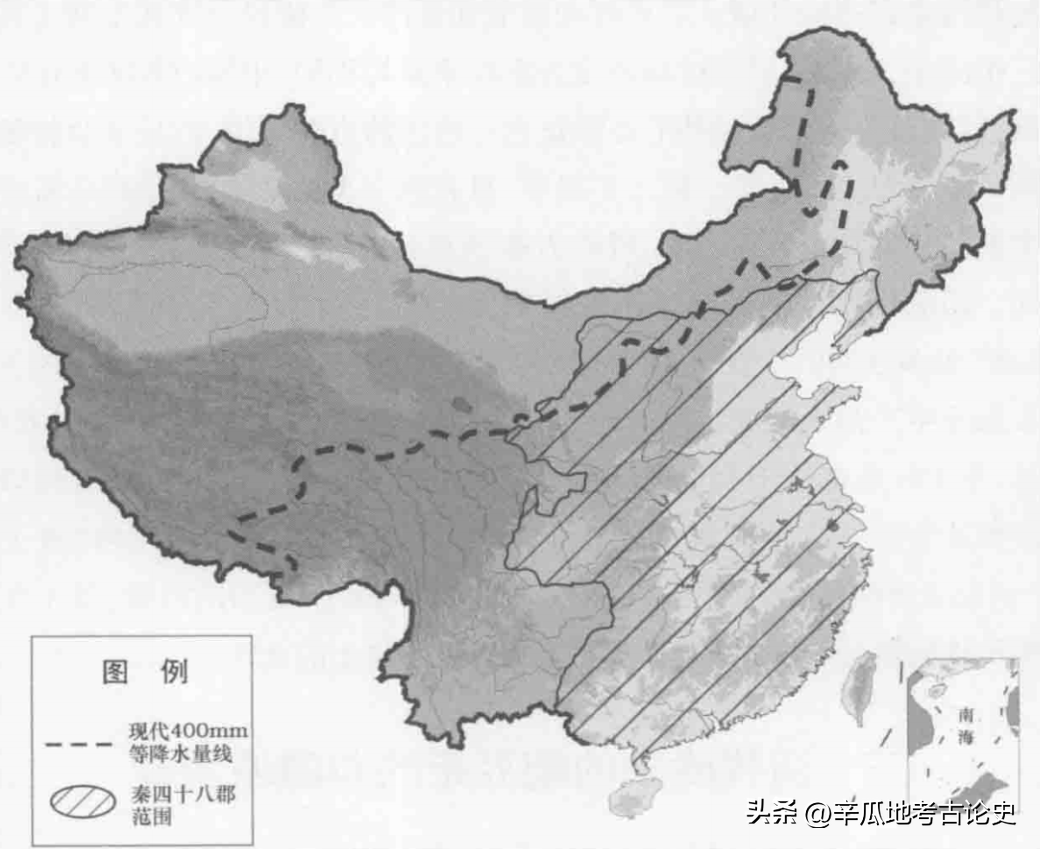

细数历代疆域变迁,各类政治、军事事件交融在历史的时空之中,留给后世深刻记忆,然而很少有人注意,历史上民族之间的争雄、武力之间的抗衡,为什么总发生在今内蒙古西部、陕西北部、山西北部、宁夏、甘肃一带?也很少有人想到,决定、制约疆域伸缩的力量,在政治、军事之外,还存在地理基础。回顾边地所有政治、军事事件发生地,一个清楚的地理地带呈现在我们面前,这就是年降雨量400毫米等降雨量线,即中国北方农牧交错带。降雨量制约着人类经济生活方式,年降雨量400毫米等降雨量线是农业生产需求雨量的底线,这条界线以东以南地区凭借丰沛的雨量成为农业长期稳定的生产地;从年降雨量400毫米等降雨量线向西向北,气候越来越干旱,这片深处欧亚大陆腹心的土地,仅在小片绿洲地带可获得高山冰雪融水的滋润,广大的高原山地没有农耕生产的条件,成为畜牧业的基地。

吕文英《江村风雨图》绢本浅绛,明,170.5 x 103.4 cm现藏于克利夫兰艺术博物馆

吕文英《江村风雨图》绢本浅绛,明,170.5 x 103.4 cm现藏于克利夫兰艺术博物馆

在农业与畜牧业之间,耕作于土地上的农民面对驰骋在马背上的草原民族,貌似并不具备优势的定居生活却成为守疆固土的法宝,即使在国力最弱的王朝,国家坚守的疆域底线也不是军事要塞与锁钥之地,而是农业生产能够持续进行的地带——年降雨量400毫米等降雨量线。年降雨量400毫米等降雨量线既是中原王朝守疆固土的底线,也是新生疆土的增长点。这条自然界线不为人所见,却以潜在的力量左右着人们的生产方式与政治、军事行动。受这一自然力量支配,无论农业民族还是非农业民族,人们的行为空间如同摆钟的钟摆一样,总是围绕着一个中心值作规律性的往返摆动,向左或向右,当动力消失,最后停下来的位置是左右之间的中线——那条横亘在大地上的农牧交错带。

年降雨400毫米等值线与秦西北边郡位置关系

年降雨400毫米等值线与秦西北边郡位置关系

清以前各个王朝,周边民族的族属虽然不同,但中原王朝与周边民族互有伸缩的土地之争始终没有离开农牧交错地带,农牧交错带既是新生疆土的增长点,也是疆域内缩的终止线。清朝面对的疆域形势不仅与以往中原王朝完全不同,也与蒙元帝国并不一致。蒙古人进入中原之前已经拥有了西边、北边,在此基础上实行由外及内的领土路线;满洲人只拥有东北,整个内地及其他各边均不在控制之内,故仍然采取由内及外的领土路径,但与前朝不同,清人在北边采取了联蒙政策。16世纪蒙古分为漠南、漠北(即喀尔喀蒙古)、漠西(即卫拉特蒙古)三大部,清人入关前已经与漠南蒙古建立了联属关系,漠北喀尔喀蒙古也归附在清人统辖之下,至17世纪末内外蒙古全部归于清版图内。南、北两部蒙古的归属,在将农牧交错带融于境土腹心的同时,将疆域向北延伸至贝加尔湖南岸,向西抵达西域。西部蒙古即卫拉特蒙古,游牧于天山南北,其中准噶尔部势力最强且不断侵扰漠南、漠北两部蒙古,并与境外势力建立了联系。针对西北边疆危机,清廷于康熙、雍正、乾隆三朝陆续发兵,平定了准噶尔与回部大小和卓势力,统一了西域。就地理意义而言,清王朝针对蒙古准噶尔部以及回部大小和卓的系列战役,争夺的空间早已逾越了农牧交错带,而推至中亚草原的边缘。中国历代王朝不乏将境土扩展到中国北方农牧交错带以西以北的事例,其中汉唐两代拓土西域尤其为历代称颂;但必须说明的一个事实是,所有清王朝以前的历史,对于年降雨量400毫米等降雨量线以西以北地区都没有持续而稳定的获取,王朝国力强盛时期拓土西北,国力衰微即固守农牧交错带。只有清朝的军事行动不仅突破了这条农耕民族守疆固土的底线,将疆土延伸至中亚草原,而且稳定、持续地拥有了这片土地,并在光绪年间设立新疆巡抚,将其置于与内地等同的管理系统之下。

郎世宁《乾隆皇帝大阅图》绢本,清,332.5 x 232 cm现藏于故宫博物院

郎世宁《乾隆皇帝大阅图》绢本,清,332.5 x 232 cm现藏于故宫博物院

必须承认,中国人几乎很少意识到清初康、雍、乾三世对西北军事行动的重大政治地理意义,又是一位西方学者——法国人儒勒·格鲁塞在他的名著《草原帝国》中清楚地指出了这一切对于中国疆土意味着什么:

“乾隆皇帝对伊犁河流域和喀什葛尔的吞并,标志着实现了中国自班超时代以来的十八个世纪中实行的亚洲政策所追随的目标,既定居民族对游牧民族,农耕地区对草原的还击。”

格鲁塞提及班超时代,事实上还可以向前追溯一百多年至汉武帝以及郑吉时代,近两千年的历史进程中,农耕民族以北方农牧交错带为基点,在将疆土扩展的目标伸向草原过程中经历了多次反复;最终跨过农牧交错带,将帝国的疆土实实在在锁定在伊犁河流域和喀什噶尔地区的,不是汉武、唐宗,而是清朝前期康熙、雍正以及乾隆三位帝王所在的时代。如果说中国疆域扩展经历了黄河与长江流域两大农耕区的联合、以中国北方农牧交错带为基点的疆域伸缩、突破北方农牧交错带三个阶段,那么第三个阶段几乎决定了泱泱大国的基本版图。

与西域具有同样重要地理意义的是西藏,继元、明两代对西藏的管理,1727年清廷向西藏派出驻藏大臣,办理前后藏事务,继续保持对西藏的统属。台湾正式纳入中原政权行政区是在康熙朝,1683年清军澎湖海战击败郑氏水师,台湾划入大清帝国版图,初归福建省管辖,1885年设立台湾省。西方列强进入中国之前,清王朝的版图不仅辽远,而且有着超越汉唐时期的完整疆域。

《大清万年一统天下全图》纸本墨印,清嘉庆十六年,148 x 235 cm现藏于美国国会图书馆

《大清万年一统天下全图》纸本墨印,清嘉庆十六年,148 x 235 cm现藏于美国国会图书馆

从史前时期至1689年中俄《尼布楚条约》签订,中国疆域均处在有域无疆状态,数千年之内疆土屡有伸缩,也经历了几个重要发展阶段。从黄河中下游地区凝聚为一体,到国家掌控范围自黄河流域伸向长江流域,首先完成了农耕区核心地区的政治、文化认同与境土弥合;此后以此为核心将境土向周边扩展,其中主要离合纷争发生在北方农牧交错带,这一地区在疆域变迁的回旋起落之中承担着起点与终点的双重角色;清王朝突破农牧交错带,融南北蒙古、西域以及青藏高原于大清版图之内。回顾历史,固然左右中国疆域变迁的动力取决于政治、军事,但若从宏观角度观察,其中依循的却是由地理因素控制的环境。历史时期疆域变迁的三个阶段分别在空间上构成了三个圈层,每个圈层的地理环境与资源禀赋均不同,中原政权缘起于农耕民族,因此首先弥合与延伸的范围是自己熟悉的农耕环境,然后才会将疆土拓展到非农业生产地带。疆土扩展中,每逾越一类地理障碍,就意味着进入一个新的环境地带。正因此,唐代人提及西域,留下“西出阳关无故人”的诗句。而清代乃至于民国时期人们仍然将清初所设十八省称为“本部”,“本部”更多强调的是农业生产环境的共同性;而在十八省之后设置的各省均在农业生产尚未成为主流的地方,新疆远在西域,台湾属于海岛,黑龙江、吉林、奉天三省也处于尚未进行农业开发的寒荒之地,至于西藏、青海以及乌里雅苏台将军之地更属于非农业生产地区。从《诗经》时代的“普天之下”到大清帝国拥有的四至八道,“天下”已经增添了更多的内涵,数千年之内多民族的融合,共同营造了脚下的土地与头顶上的蓝天。

本文选自韩茂莉《中国历史地理十五讲》,北京大学出版社,2015年。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000