徐良高:青铜礼器———中国三代文明的物化象征

摘要:青铜器知识和生产技术在新石器时代晚期传入中国后,很快与中国的农业社会环境和技术、文化传统相结合,为满足“国之大事在祀与戎”的社会需要,青铜广泛用于夏商周三代社会的祭祀器具和军事用品生产,形成自己独特的青铜时代文化特色———高度发达的青铜铸造礼乐器。这些青铜礼乐器用于庙堂等宗教与政治场所,不仅是三代时期主要国家宗教信仰和意识形态———祖先崇拜的献祭仪式用具,更成为国家政治制度———宗法制度的物化形式和统治者社会等级、身份地位的标识,被视为当时的国之重器与国家政权的象征,具有三代礼乐文化大传统物化象征的历史意义与文化价值,并对后来的中国历史文化产生了深远的影响。

关键词:青铜礼器;三代时期;文明;象征

一中国青铜器的出现与独特的发展方向

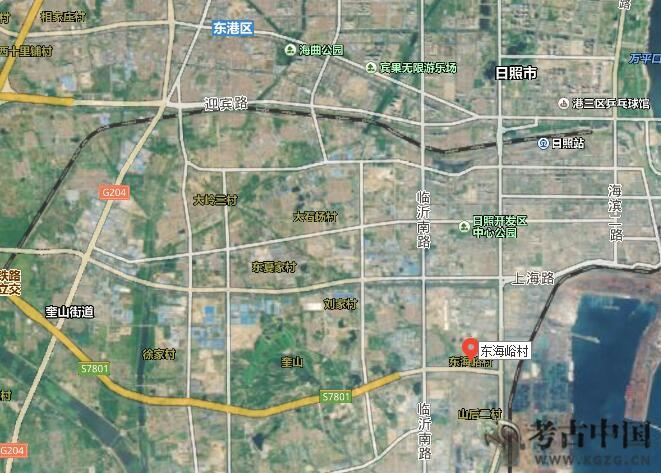

甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土的铜刀、甘肃永登蒋家坪马厂文化遗址出土的残铜刀、山西榆次源涡镇仰韶文化遗址出土的铜炼渣、山东胶县三里河和牟平照格庄龙山文化遗址出土的铜锥、河北唐山大城山龙山文化遗址出土的铜片,尤其是在山西襄汾陶寺龙山文化墓葬中出土的铜铃和齿轮铜环,甘肃武威皇娘娘台、永靖大何庄、永靖秦魏家、广河齐家坪等齐家文化遗址出土的铜刀、凿、锥、斧、指环等等,中国不同地区古代遗址中出土的早期铜器遗物说明,至新石器时代晚期,人们对于金属铜已有相当的认识,开始利用金属铜来制造铜器。至于中国新石器时代有关金属铜和合金铜的知识是来自西方文化的传播还是自身的发明创造,本文比较认同中原地区青铜冶铸技术来自西方的观点。早期铜器的品种虽然主要是一些小型工具和装饰品,如刀、锥、铃、指环、凿等,但随着中国古人对青铜冶炼、铸造技术的掌握,人们很快将这一外来技术与自己的传统技术和独特社会需要结合起来,使最新技术服务于政治需求,发展出具有自身特色的青铜文化———独特的青铜铸造技术和高度发达的青铜礼乐器系统。

《西清古鉴》曾著录一件独特的铜器,称“周子孙匜”。然而,从其形制看,与山东龙山文化的陶鬶极为相似。有学者据此认为:“山东龙山文化已有了青铜冶炼业,已进入了青铜时代。铜鬶无疑比陶鬶更重要,它不是日常用具,而应是一件礼器。”河南登封王城岗龙山文化遗址曾出土一片铜容器残片,据推测,是鬶的残片。这两件铜器无疑是探讨中国早期铜容器起源和陶礼器向铜礼器转变过程的重要线索,也是龙山时代可能出现铜礼器的暗示。

二 三代青铜器及其演变

进入二里头文化时期,青铜器兴盛起来。二里头文化的铜器除兵器、手工业生产工具、乐器类器物外,最重要的是铜容器的出现与发达。迄今发现的二里头文化青铜器主要集中于河南偃师二里头遗址内,一般出土于大型墓葬中。二里头文化的铜容器出现于二里头文化晚期,品种有爵、斝、鼎,制作较粗糙,胎质很厚,多无花纹,无铭文和族徽等。这些铜容器多仿自于陶器,学术界一致认同将这些铜器视为礼器。与之功能和意义相似的铜器还有铜铃和镶嵌绿松石铜牌饰。其他铜器有戈、戚、镞、刀等兵器,凿、刀、锥等手工业工具。近年在安徽肥西县三官庙也发现一批重要的二里头文化青铜器,品种有铃、戈、戚、钺、凿、角形器、箭镞等。

进入殷商以后,青铜器高度发达起来。早期以二里冈文化为代表,铜器基本上继承二里头文化铜器的品种、功能和风格,但在品种、器物造型、装饰及铸造技术上有很大发展。青铜礼容器品种有爵、觚、鼎、鬲、壶、盉、罍、盂、盘等,兵器品种有镞、戈、矛、钺,手工工具有凿、钻、锥、锯等。其中出土于郑州杜岭的两件铜方鼎,一件重约86.4kg,一件重约64.25kg,器型大,形制庄重,是目前所见这一时期最大的铜鼎,可能是王室所使用的礼器。这一时期铜器胎质较薄,铸造不精细,装饰花纹为单层,饕餮纹也很简单,常辅以圆圈纹、圆涡纹、乳钉纹。

晚商以殷墟出土青铜器为代表。殷墟遗址分布着多处青铜器铸造作坊遗址,如苗圃北地、孝民屯、辛庄等。1959年,在苗圃北地发掘的一处大型铸铜作坊遗址,出土了大量坩埚碎片和数千块陶范。近三、四十年来,殷墟出土青铜器中仅礼容器就有600多件,再加上乐器、兵器、工具、车马器及杂器,总数达1300多件。大型铜器如司母戊方鼎重达875kg,是当时青铜工艺水平的代表。这一时期的铜器品种有:礼容器类的鼎、斝、甑、尊、甗、卣、觚、爵、盘、盉、斗、簋、觯、角、瓿、罍、彝、壶、盂、觥、斗等,种类繁多,超过陶器;乐器类的铙、铎;武器类的戈、镞、矛、钺、戣、镦、戟、胄、戚、刀等。数量巨大,一般平民墓均随葬兵器,其中如殷墟西北岗1004号这类王室贵族大墓,随葬武器多达900余件。铜器胎质厚重,方形器物较多,纹饰上出现凸起的牺首、扉棱装饰,由雷纹填补的满花饕餮纹和夔纹、三层花纹、三角纹、蕉叶纹更为普遍,动物形纹饰很流行,有蝉纹、虎纹、象纹、鸮纹、龟纹等,不少铜器上出现族徽或较短的铭文。

西周文化的铜器明显是受商文化影响的产物。武王灭商建立周王朝后,周初青铜器在很多方面继承了殷商晚期铜器传统,西周中后期在继承殷商青铜器传统的基本上,发展出自己的风格特色,如组合上少酒器多食器,列鼎和新的装饰纹饰出现,等等。西周都城丰镐、周原、成周遗址和齐鲁燕晋虢应等诸侯国贵族墓葬中都有大量青铜器出土。西周青铜礼容器的品种有鼎、簋、爵、斝、甗、鬲、豆、卣、尊、觚、觯、角、壶、盉、盘、匜、簠、盨、盂、罍、瓿、斗、杯、匕等,兵器品种有戈、矛、剑、戟、镞、刀等;工具有斧、锛、斤、凿、钻、锥、锯等;车马器有衔、当卢、镳、泡饰、节约、马冠等,乐器有编钟等。纹饰以雷纹和饕餮纹为主,另有夔龙纹、凤鸟纹、窃曲纹、垂鳞纹、环带纹等。

进入东周时期,虽然各国在青铜器的品种、组合、造型、纹饰方面逐渐形成各自的风格,如三晋铜器、齐鲁铜器、秦文化铜器、楚文化铜器,但它们都是在周文化铜器基础之上的衍生发展,彼此之间多有共性,如鼎簋豆的核心组合,普遍流行的蟠螭纹、蟠虺纹、错金银和嵌饰工艺等。这一时期青铜器总的发展趋势是由具有神圣性与庄重性的宗教祭祀用器和作为权力与身份地位的象征用品渐渐发展成为日常实用器的高档商品。

三青铜器的主要功能及其在三代社会中的作用

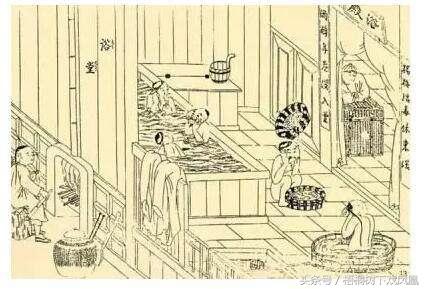

从以上夏商周青铜器的品种构成看,三代青铜器主要分为礼器、兵器和手工工具三大类。礼器又包括容器类、乐器类和少量兵器。容器类礼器的原型本是日常用器,但由于宗教在当时的社会生活中占据重要地位,祭祀频繁,与之相应的祭祀之时盛装供奉牲肉、美酒的容器就被赋予了神圣的意义,成为特殊的礼器。另外,青铜兵器的钺、弓箭也被赋予某种权力和地位象征品的礼器性质。因祭祀时节、对象不同,所用铜礼容器也不同,如《周礼·司尊彝》记载:“掌六尊六彝之位,诏其酌,辨其用,与其实;春祠、夏禴,裸用鸡彝,鸟彝,其朝践用两献彝,其再献用两象彝;秋尝,冬蒸,裸用斝彝,黄彝,其朝献用两著尊,其馈献用两壶尊;四时之间祀、追享、朝享,裸用虎彝,其朝践用两大尊,其再献用两山尊。”

林已奈夫认为礼器分宗器和乐器两种,宗器又分酒彝和(将鼎)彝两种,下又分旅器和奠器,其中奠器是宗庙内不动之器,旅器则是军旅外出所用之祭器,并指出“这些容器类、乐器类青铜器,据铭文记载可知:绝大部分当是统治者如诸侯、卿、大夫、士等在定期或不定期地进行祭祀及宴飨之际使用的,在日常生活中使用极少”。甲骨文中的记载和青铜铭文中常常出现的“父乙”“作父某”彝器等内容也明确地说明当时青铜礼器主要是祭祖时使用的。“殷商时代的青铜原料,消耗在与祭礼有关的礼器及与战争有关的武器,差不多占95%以上,用于制造日用品的配给量极为微小。发掘出土的日用品中,以青铜制造的,有小刀、空头斧锛和装饰用的若干饰件。用在农业上的铜器,可以完全证实的尚不存在。”三代时期的青铜工具,首先主要是斧、锛、铲、凿、钻、锥、刀、刻刀、锯等手工工具,用于整治龟甲卜骨、维修车辆、手工业生产等,在矿冶遗址中也可见到一些青铜工具,但这些工具应用范围有限,且主要是为统治阶级服务的,真正用于社会大规模生产和日常生活中的青铜工具与用品极少,至于青铜农业生产工具几乎不见,即使偶尔在大墓中见到几件青铜农具,其功能也更主要是用于特定宗教仪式活动中的礼器。在夏商周遗址中发现的大量石制、骨制生产工具和陶器说明,三代社会的日常生产工具和生活用品并未发生根本性的改变,青铜技术与产品主要用于宗教活动和军事方面,发挥着强化国家与宗族认同、统合血缘社会组织、整合社会资源、对外战争对内维稳的维系国家体制和世袭贵族集团利益的作用,体现出“国之大事在祀与戎”的三代社会特征。

这些青铜礼器所发挥的社会作用正如《礼记·礼运》的记载:“故玄酒在室,醴盏在户,粢醍在堂,澄酒在下。陈其牺牲,备其鼎俎,列其琴瑟,管磬钟鼓,修其祝嘏,以降上神与其先祖。以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以齐上下,夫妇有所,是谓承天之佑。”商周时期的贵族因其与某些祖先血缘关系的远近而决定着他在祭祀祖先场合中所使用的铜礼器数量的多少、种类的差异,也即表示其地位的高低贵贱。换句话说,即占有青铜礼器的多少,成为他们之间政治等级地位的高低和权力大小的标志。这与考古发现的青铜器的多少与墓葬的大小和墓主人等级的高低成正比关系的现象是一致的。根据考古发现,商代青铜礼器以酒器觚、爵、斝的套数多少作为等级高低的标志。西周时,贵族主要以食器———鼎簋的多少作为权力大小及社会等级的标志。《春秋·公羊传·桓公二年》何休注:“礼,祭,天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,元士三也。”天子之祭用太牢九鼎配八簋,牲肉包括牛、羊、猪、鱼、腊、肠、胃、鲜鱼、鲜腊;诸侯用太牢七鼎配六簋,牲肉包括牛、羊、猪、鱼、腊、肠胃、肤;大夫用少牢五鼎配四簋,牲肉有羊、猪、鱼、腊、肤;士用三鼎配两簋,或一鼎无簋,牲肉有猪、鱼、腊。

三代青铜礼器具有极为明显的政治色彩和意识形态工具性质,清代著名经学家阮元在《研经室集·卷三·商周铜器说(上,下)》中说:“器者,所以藏礼,故孔子曰:唯器与名不可以假人。先王之制器也,齐其度量,同其文字,制其尊卑,用之于朝觐燕飨,则见天子之尊,赐命之宠,……用之于祭祀饮射,则见德功之美,勋赏之名,孝子孝孙,永享其祖考而宝用之焉。且天子诸侯卿大夫,非有德位保其富贵,则不能制器。……然则器者,先王所以驯天下尊主敬祖之心,教天下博文习礼之学。……且世禄之家,其富贵精力必有所用,……先王使用其才与力与礼与文于器之中,礼明而文达,位定而王尊,愚暴好作乱者鲜矣。”侯外庐说:“礼器一源,‘礼’,所以指文明社会的中国古代政治制度,‘器’则所以藏此制度……总之,彝器是中国古氏族贵族政治的藏礼工具,和西欧古代的法律性质相近,而内容则以有无氏族的存在为区别。所以在中国古代社会,‘毁其宗庙,迁其重器’与‘掊其国家’相若。”由此,青铜礼器不仅是祭礼用品和社会地位的标志,还是家国同构的国家政权的象征,是宗政合一的政治体制的物化体现。正如张光直所说:“中国青铜时代的最大特征,在于青铜的使用是与祭礼与战争分离不开的,换言之,青铜便是政治权力。”

四 礼乐文化大传统与三代青铜礼器文化圈

从青铜器的铸造技术、器类品种、装饰风格和社会功能与作用等方面来看,夏商周三代青铜文化具有明显的独特性,即礼乐器高度发达并在社会生活中扮演着非常重要的政治、宗教作用,体现出三代社会家国一体、政教合一的历史特征。共有这一青铜文化特征的区域,我们称之为“青铜礼器文化圈”。

“青铜礼器文化圈”是共同的或相似的宗教信仰、政治制度和思想观念的文化大传统———礼乐文化的物化反映,我们也可以称之为“礼乐文化圈”。“礼乐文化圈”的形成奠定了华夏民族文化认同的基础,后来周边部族人群融入华夏的过程也是不断接受、认同礼乐文化大传统并以自己的文化丰富、发展礼乐文化大传统的过程。

通过中原地区青铜文化与其他地区青铜文化的比较,我们对于“青铜礼器文化圈”的认识将更为清晰。李济说:“就它们(指殷商时代的青铜礼器)的形制与纹饰看,它们代表远东区域很久远的传统。……青铜器花纹的组织,母题的选择以及纹饰成分的配置,完全是黄河流域的原始发展。”“殷商时代装饰艺术的表现方法,在喜马拉雅山,乌拉尔山以西的区域无踪影可寻。地中海东岸创造的装饰艺术传统,所发展的在另一个方向。”

与周边青铜时代文化相比,其特征也是非常突出。如主要分布于河西走廊地区的火烧沟文化,1973年在火烧沟遗址发掘的312座墓中共发现铜器200余件,品种有斧、镢、铲、凿、刀、匕首、镞、矛、锥、针、泡、钏、管、锤、镜形饰品等。与二里头文化相比,火烧沟文化的铜器是同时期发现最多的,铸造技术也很先进,具有代表性。火烧沟文化的铜器除兵器、手工工具外,主要品种是独特的装饰品,如管、鼻环、耳环、圆镜形饰物等,甚至有镢、镰等青铜农具,但缺少表示权力地位的祭器———青铜礼容器,表示权力地位是青铜羊头权标。火烧沟文化与二里头文化之间在青铜器方面的差异反映了两者之间文化观念和传统上的不同,也预示着两地青铜文化的发展方向的差异,直至秦汉以后融合一体。

北方游牧文化的青铜器基本也是以日常实用性武器和工具为主,包括各种短剑、刀、管銎斧、管銎戈、啄锤等。普遍装饰各种动物纹样、铃形饰及精美的几何图案,充满浓郁的草原生活环境气息。动物纹样以鹿、马、羊的头像最多,亦有蛇、鹰、虎、犬、人头像等,具有强烈的写实性。这类器物品种和纹饰同中原青铜器形成鲜明对比,并曾影响到中原商周文化。

同样,云南地区青铜文化也显示出与中原青铜文化不同的文化面貌。云南青铜文化铜器的品种有生产工具类的斧、锄、犁、凿、鱼钩、锛;兵器类的剑、矛、戈、钺、镞、啄、臂甲;生活用品类的釜、尊、杯、勺、豆、匕、箸等;乐器类的鼓、笙、钟、铃;其他尚有镯、牌饰、带钩、剑饰、杖头、房屋模型、纺轮、纺织工具、俑等。铜剑、斧、矛、戈、钺形制独特。楚雄万家坝M23号墓中出土的577件青铜器中,60%是矛,其余的尚有戈、钺、剑、铜锄、斧、凿、镞、盾饰等等,最重要的是出了四面铜鼓,是目前所知年代最早、形制又较原始的铜鼓。楚雄万家坝M1出土铜锄54件,铜斧28件,六件一套的圆筒状编钟,大小一致,钮作羊角状。祥云大波那的墓葬出两面坡房屋状铜棺。青铜器装饰上有卷云纹、弦纹、圆圈纹、羽人划船纹、翔鹭纹、牛纹、三角形齿纹、圆涡纹等。

与中原青铜文化相比,云南青铜文化以铜鼓为代表,缺乏中原的整套青铜礼容器;云南青铜文化多青铜农具,中原青铜文化极少见青铜农具;云南青铜文化以日常实用生活用具及兵器、农具为主,中原青铜文化多礼器、兵器而少日常实用器,两者在器物品种和性质上区别很大;云南青铜文化青铜器纹饰除几何形纹饰外,多现实生活中的动物形象、人物活动场景,写实倾向强烈;中原青铜文化青铜器,“各式各样的饕餮纹样及以它为主体的整个青铜器其他纹饰和造型,特征都在突出这种指向一种无限深渊的原始力量,突出在这种神秘威吓面前的畏怖、恐惧、残酷和凶狠”,“它们完全是变形了的、风格化了的、幻想的、可怖的动物形象。它们呈现给你的感受是一种神秘的威力和狞厉的美”。即使是同类青铜器,但两者的造型区别也很大,如矛、剑、斧、锄、杯等,显示它们有各自不同的起源和文化传统。

商周墓葬中出土的极少数的仿陶器等日用品的非礼器类铜器也基本都是周边族群文化风格的器物,如晋侯墓地M114出土的铜折肩双耳罐和三足瓮为西北戎狄文化特色器物;宝鸡弓鱼国墓地出土的青铜罐属于四川金沙文化(即西周时期蜀文化)特色器物;山西垣曲北白鹅墓地出土虎纹铜罐属于典型西北戎狄文化器物;等等。这些遗物也显示出这些周边文化看待青铜器的观念与突出青铜器日常实用功能的使用习惯,它们均明显与商周青铜礼器文化传统不同。

三代青铜文化为何走向这条独具特色的发展道路?我们认为,跟中国新石器时代所奠定的技术基础、文化传统以及三代时期的经济基础、社会组织运行方式所带来的社会需要密切相关。

首先,我们认同许多专家所提出的观点,即中国青铜时代不同于西方锻造技术的青铜铸造技术的出现和发达与新石器时代所具有的发达陶器制作、烧制技术相关。比如,在浒西庄、赵家来、庙底沟、陶寺等龙山时代遗址中出土过多件翻范陶鬲袋足的内模,说明当时对模、范原理和制造技术已经熟练掌握,而烧制陶器的技术又可以直接用于烧制陶范。古人将制陶原理与技术应用到青铜器铸造技术上驾轻就熟,顺理成章。这种独特的翻范铸造金属器物的工艺技术和文化传统在西周晚期以后的金器制造上也同样表现出来。在两周之际的三门峡虢国墓地、韩城梁带村和澄城刘家洼芮国墓地出土多件铸造的黄金带饰,制造技术和装饰风格都属于典型周文化风格,尽管学者们普遍认为对黄金的重视与崇拜的文化传统源自西方。

其次,将社会剩余财富、珍稀材料和最新技术用于宗教与政治象征用品,即礼器的制作,在中国新石器时代诸文化中已有悠久的传统,甚至可以说相当发达。凌家滩文化、红山文化、良渚文化、石家河文化等的各种造型独特、制作精美的玉器,如玉猪龙、玉琮、玉璧、玉雕神人像等等已广为人知。半坡遗址和姜寨遗址出土的仰韶文化彩绘鱼纹、鸟纹、鹿纹或人面纹的精美陶盆、河南临汝阎村出土的鹳鱼石斧图彩陶缸、牛河梁红山文化遗址的彩陶筒形器、大汶口文化陶尊、山东龙山文化的蛋壳陶器、陶寺遗址出土的彩陶蟠龙纹盘、彩陶罐、盆、豆、壶,等等,常见于各地新石器时代中晚期文化中。随着龙山文化以后社会复杂化程度加剧和早期国家的出现,社会对于强化宗教祭祀与垄断,彰显权力与地位的礼器的需要更为迫切。与此同时,青铜器和青铜铸造技术出现于中国,将这种珍稀的青铜和先进的青铜器生产技术用于礼器的生产,也就顺理成章,既有文化传统,又有社会需要。青铜礼器的诸多品种往往来自作为早期礼器的陶器,如陶鬶、陶盉等。正如有学者所说,中原地区新石器时代文化的发展为青铜冶铸技术的传入和本土化奠定了基础,青铜冶铸技术的出现对中原社会文明化进程产生了重要影响,是中原社会真正进入早期国家的关键性推动力量。

第三,中原地区农业生产方式和稳定的农业社会结构,奠定了青铜礼器文化发达的经济基础,提供了发展青铜礼器文化的社会需要。反之,游牧社会迁徙不断,生活方式简单,搬运不便的青铜礼器难有社会需要。另外,游牧社会人员分散,聚散无常,难以形成像安土重迁的农业社会那样密集的人口、聚落和复杂的血缘关系,也就不会有复杂的社会组织和人际关系,如宗法制度、多层级政治组织,由此也导致缺乏生产相关象征物———礼器的社会动力。

五 青铜礼乐文化的历史影响

首先,以发达的青铜礼器为物化象征的礼乐文化奠定了也代表了中国文化的大传统。中国文化的延续性表现为礼乐文化大传统的继承、发展与变化[28]。正如美国学者艾兰(SarahAllen)所说:二里头遗址的重要性在于它最早使用青铜铸造礼器,礼制初步形成于二里头文化时代。这种精英文化以河南偃师二里头为中心,在商代末叶以前确立了在中国大陆的文化霸权。这种“文化霸权”具体表现为青铜礼器及相关事物,如青铜仪仗兵器、特定类型的玉器、依据甲骨裂兆等。这种“文化表象”和“文化霸权”也表现在二里头文化、二里岗文化、殷墟晚商文化和周文化的关系上,彼此之间在礼器上表现出极强的传承性,体现出中华古代文明的延续性,而这一延续发展的中华古代文明就发端于二里头时代所开创的礼制文化。三代青铜礼器系统的传承与变化反映了从二里头文化到商再到周,礼乐文化,即文化大传统的传承与发展。

其次,中华民族“多元一体”的历史进程和历代多元族群融入华夏民族形成共同文化认同的过程就是共同认同礼乐文化的历史过程。青铜礼器的广泛一致性反映了广大区域内形成了对礼乐文化的共同认同和政治体制与宗教信仰方面的趋同。从“青铜礼器文化圈”的范围变化来看,由二里头文化的黄河中游不断向外扩展,两周时期已北达长城内外,南到广东、福建北部,东到海边,西边包括甘肃、四川部分地区,覆盖了长江、黄河流域的绝大部分地区。“青铜礼器文化圈”的不断扩张是周边文化不断接受中原礼乐文化大传统及其背后的祖先崇拜信仰、宗法政治理念与制度,形成共同文化认同心理,融入华夏文化圈的物化表现。“青铜礼器文化圈”的形成与扩展可视为华夏文化认同的形成并不断将周边文化纳入其中的过程。中国历史上的不同族群融入华夏的过程就是一个接受华夏礼乐文化大传统、形成共同文化认同心理的过程,正如孔子所说:“夷狄用诸夏礼则诸夏之。”这种文化传播与民族融合模式对中国“大一统”国家的形成与发展奠定了历史基础,发挥了长期的影响,今天仍值得我们借鉴。

第三,青铜礼器和兵器高度发达的三代青铜文化也体现出某种技术发展受控于政治,科技成果高度政治化,而对技术的市场化、民用化不够重视的社会文化现象。这种文化传统对后来中国社会与文化,尤其是科技的发展产生了怎样的影响,值得我们深入思考。

原文刊于《湖北理工学院学报》(人文社会科学版)2022年第3期

- 0000

- 0000

- 0002

- 0004

- 0000