孙华、黎婉欣:中国上古太阳鸟神话的起源与发展

2001年初,在四川成都的金沙村遗址,大量商周时期的珍贵文物被意外发现。其中有一件用黄金薄板锤揲的圆形饰件尤为引人注目。该金饰中心镂空成个拖有十二条锯齿状尾巴的旋涡,其外有四只镂空的大鸟逆旋涡方向飞翔。如果我们将这件金饰放在红色的衬底上观看,不难发现,它内层的旋涡形图案就是个旋转的火球,外层的飞鸟图案则是围绕着火球飞舞的火鸟。

金沙村四鸟旋涡纹金饰原来表现的是太阳与太阳神鸟的主体,它是中国古代太阳崇拜和太阳神话的珍贵实物记录。金沙村太阳神鸟金饰的艺术造型,体现了中国古代艺术简约精练和图案抽象的特点,有着如同传统剪纸的艺术效果。正由于这个原因当金沙村太阳“四鸟绕日”金饰出土后不久,笔者之在参与编写《金沙淘珍》一书的时候,就将这件金饰的想象复原图作为该书扉页中心的象征性图案。金沙村遗址是十二桥文化的中心遗址,十二桥文化的太阳神鸟图案所表现的思想观念,又来自于其前身的三星堆文化。从三星堆文化,经过十二桥文化和新一村文化,直到最后的青羊宫文化(又称“巴蜀文化”),基本相当于四川古史传说的古蜀国的时代。按照汉晋文献记载的古史传说,先秦时期的古蜀国经历了蚕丛、柏灌、鱼凫、蒲卑、开明多个王族更替,但国号始终未变。古蜀人除了最早的蚕丛时代可能生息于岷江上游的“岷山石室”中外里,其余几个时代可能都生息于四川盆地,以成都平原为中心。

因而先秦时期以成都平原为中心区域的上述几个青铜文化,应该都属于古蜀国的遗留。因此,笔者赞同一些学者的做法,将先秦时期的蜀国前面加个“古”字,以区别四川历史上的蜀汉、前蜀、后蜀等小王朝;将从三星堆文化以来的四川青铜文化统称为古蜀文化。2021年是中国文化遗产标志的蓝本、四川成都市金沙村遗址出土的“四鸟绕日”金饰出土20周年,也是具有浓郁太阳及太阳神鸟崇拜因素的四川广汉三星堆遗址一、二号埋藏坑发掘35周年,同时还是三星堆宗教祭祀区又有惊人发现的年份。在这个时候,以金沙村和三星堆遗址出土的太阳和太阳神崇拜的文物为基础,追寻其源流,比较其特征,提炼其意义,或许有助于我们对中国上古思想和艺术的研究。

一、古蜀文化的太阳神鸟与神树

古蜀文化,从夏末到商末的三星堆文化到战国时期的巴蜀文化,尤其是三星堆埋藏坑中,有多个太阳神像和不少太阳的象征物,该文化系统的人们有着强烈的太阳和太阳神崇拜的倾向,这已为中国考古学界和中国史学界的人们所认同。在上古人们所能感知的外部远方世界中,太阳无疑最引人瞩目。每天太阳东升西落,每年太阳光照和日影的变化,乃至于平日里的云遮雾罩、雨过天晴等,都会极大地影响人们的生产、生活和心理,因而人们崇敬太阳,赞美太阳,并神化太阳,太阳和太阳神就成为不仅中国、而且也是世界许多民族历史上存在过的原始宗教信仰,古蜀文化有太阳崇拜并没有什么特别之处。

不过,古蜀文化人们的原始宗教观念似乎与同时期中原地区人们有所不同,这里的人们对太阳有着特别的情感,太阳的崇拜在这里有着显著的地位,表现得相当直观和具体。关于这一点,三星堆埋藏坑出土的青铜器及其上的装饰的纹饰和图像,已经向我们展示了当时社会崇奉太阳或太阳神的一幕。1986年,在四川广汉三星堆遗址的二号埋藏坑中,出土了不少树木形状的铜器残段,这些树形铜器经过初步拼合修复,有的已经可以断定就是仿照不同树木抽象后铸造的铜树,初步修复成形但远未完全复原的两棵大铜树即一号大铜树和二号大铜树,最近媒体沸沸扬扬报道基本修复的是所谓“三号铜树”,也就是原报告的“小型神树”(编号K23:272),实际上很可能是某一大铜树的上部即顶尖部分,不是一棵独立的神树。

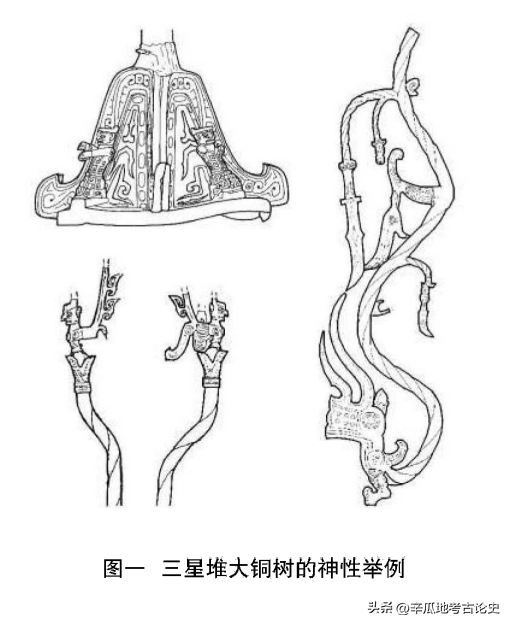

2020年后,在原三星堆一、二号坑之间,又发现了6个埋藏坑,其中有的坑也有铜树残件和残段出土,尤其是三号埋藏坑出土的大铜树残段,其树干粗细和树枝形态都与先前出土的二号大铜树相同或相近,发掘者已经推测该铜树残段可能属于二号大铜树的一部分。这些铜树,不是普通树木的复制,而是具有神性的神树象征物,这从一号大铜树上倒挂的神龙、二号大铜树下树座的三个跪着人像,以及“小型神树”树尖上的三个人首鸟身神像,都可以清晰地得到这个印象,故我们可以将这些具有神性的大铜树称之为铜神树(图一)。

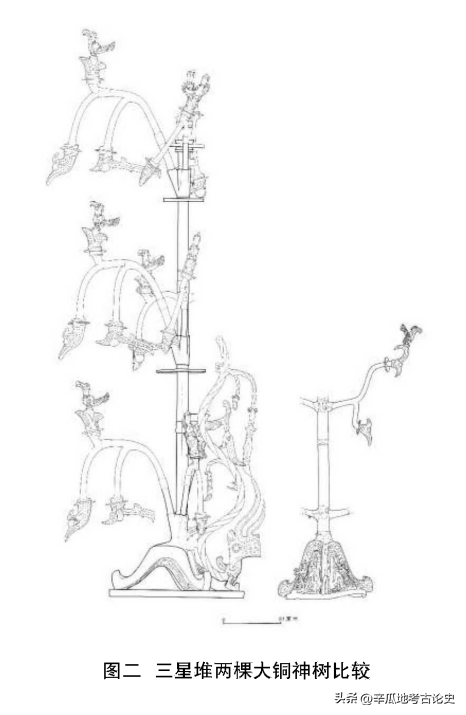

三星堆埋藏坑二号坑共出土了两棵高大的铜神树。铜树均已残损,保存比较完好的是一号大铜神树,仅缺最上层一段顶枝还没找到,另有一些附件和挂件不知所归;二号铜神树不仅铸造精细程度不如号大铜神树,复原状况也不尽人意,树干仅修复至第二层树枝分叉处(还不能真正拼接),树枝也只有一根完整的可以接上。两棵大铜神树的基本情况如下:一号大铜神树(标本K2②:94):残高396厘米,如果加上缺失的最上面一截,其高度应当在5米左右。树的下部有一圆形的底盘,三道如同树根状(或象征山丘)的斜撑扶持着树干的底部。树干笔直,由多节套接拼合而成。

树干上有三层树枝,每层出三根枝条,全树共九根树枝。第一层树枝靠近根部,第二层树枝在树干的中段,第三层树枝靠近树尖,其中树干分节处上下套有一个或两个(上下各一)镂空的旋涡纹大圆环。树枝也由二三段套接,其下段从树枝向上斜侈,中段呈弧线弯曲,上段又向下垂,所有的树枝都像柳树枝条一样柔曼下垂。每层树枝的形态大同小异,有分叉为两枝和不分叉仅一枝的差异,三层树枝都有一根枝条属于前者。每根枝条的枝头有镂空旋涡纹的小圆圜,枝尖有包裹在一长一短两个镂空叶片内的尖桃形果实。在每根枝条主枝刚过弧顶处有镂空花纹的小圆圜和花蕾,花蕾上各站着一只昂首翘尾的小鸟。在树干的一侧有四个横向短梁,将一条身体倒垂的“龙”固定在树干上。“龙”的头部上昂,前足支撑在底座上,颈部有短翅,身体如粗大扭曲的绳索,尾部已经残缺(图二:左)。

二号大铜神树(标本K2②:194):仅复原下半段约三分之一部分,神树的整体形态不明。树的造型与一号大铜神树大同小异,下面为一圆形底盘,盘上三道弧形且下端伸出底盘外翘起的底座,在三道代表树根或象征山丘的斜撑之间的底盘边缘,各跪有一人总共三人,人像穿着三星堆铜人习见的服装,双手前伸,似乎原先持有一物。底座顶端接笔直的树干,树干上的树枝大概原先也分为三层,能够复原的树干只可见下面两层树枝的部分枝段,从树干残留的树枝根部来看,每层也出三根树枝。从第二层树枝中已经复原的一根枝条来看,二号大铜神树与一号大铜神树的枝叶有同有异,其中最大的不同是树枝的形态。

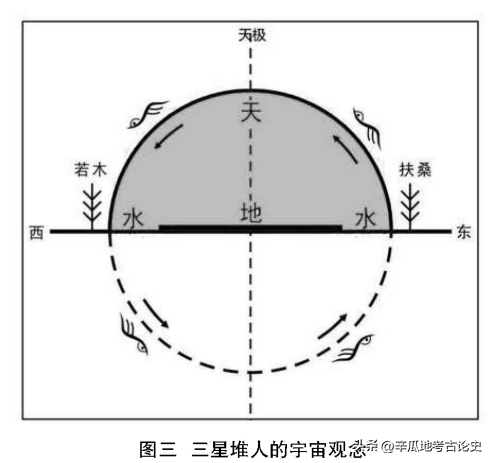

二号大铜神树的树枝从树干向上斜向伸出的角度较大,也就是外展程度较大;树枝中段分为两股,向上倾斜上展的较长枝条为主枝,向下垂直再外伸的较短枝条为副枝(但不能确知是否像一号大铜神树那样,每层三条树枝中只有一条才有分叉);枝头都有一长一短叶片(或花蒂)包裹的花蕾,其后套有没有镂空的小圆环。在主枝尽头的花叶上,站着一只昂首勾喙的短尾鸟,这与一号大铜神树鸟歇在主枝中段的花蕾上有所不同。(图二:右)。以上两棵大铜神树,直观上似乎没有太阳的形象,但相对完整的一号大铜神树有九根树枝,每根树枝上歇息着一只鸟,如果加上飞在天上的一只鸟(或加上树顶尖的一只鸟),那么这歇着九只鸟或十只鸟的大铜神树,就与中国古代十日神话中的太阳神树非常相似。在这个神话中,世界就如同一个半球或圆球,半球的弦面充斥着海水,中央漂浮着方形平面的大地。

在大地尽头东方的海隅,有一棵名为“扶木”或“扶桑”的神树,树上歇着十个太阳;在大地尽头西方的天涯,有一棵名为“若木”或“细柳”的神树,树上也歇着十个太阳。这十个太阳都是背负在神鸟(阳乌)背上,也可将十只神鸟视为太阳的化身,它们轮流在天上巡行,一只太阳神鸟落在树上,另一只太阳神鸟就腾飞天上,从而使得太阳光华普照大地。东汉王充《论衡·说日篇》这样概述当时流行的说法:“儒者曰:日旦出扶桑,暮入细柳。'扶桑东方之地也,细柳西方之野也。桑、柳天地之际,日月常所出人之处。”扶桑,顾名思义,就是类似桑树的参天大树,二号大铜树树枝曲折向上,与桑树有几分相似。而若木又名细柳,更明确将其归人柳树之类;一号大铜神树枝条柔曼,应该表现的是柳树。如果我们的推测不错,三星堆埋藏坑已经出土的一、二号大铜神树,一棵象征着扶木,一棵象征着若木,它们是三星堆人太阳崇拜的产物。在远古神话中,扶木是一株高三百里的巨大桑树,立于东方的汤谷之上,是太阳升起的地方。太阳清晨要在东方扶桑树旁的咸池洗浴,并在扶桑的枝叶上擦拭干净后,才启程环游天空。

《淮南子·天文训》“日出于汤谷,浴于咸池,拂于扶桑,是谓晨明。登于扶桑爱始将行,是谓朏明”的描述,就清楚地表明了这点。所以东方的“东”字才“从日在木中”。若木生于西极“南海之外,黑水青水之间”,这里是神话中昆仑山所在,太阳落下的地方。有学者已经注意到,三星堆一号大铜神树上面有一条倒垂的龙,《山海经·海内经》若木和若水下“有禺中之国,有列英之国。有灵山,有赤山蛇在木上,名曰蝡蛇,木食”,认为该龙就是若木上的“蝡蛇”。不过,湖南长沙市马王堆一号墓出土的帛画,在最上部表示天上世界东侧的那棵扶桑树上,也缠绕着一条龙。换言之,有龙无龙,并不是扶木与若木的区别,有可能扶木和若木这两棵太阳神树上都缠绕着一条龙。或许扶木上原先缠绕的是头上尾下的升龙,若木上则是一条头下尾上的降龙,龙的升降代表了太阳升起和降落(图三)。

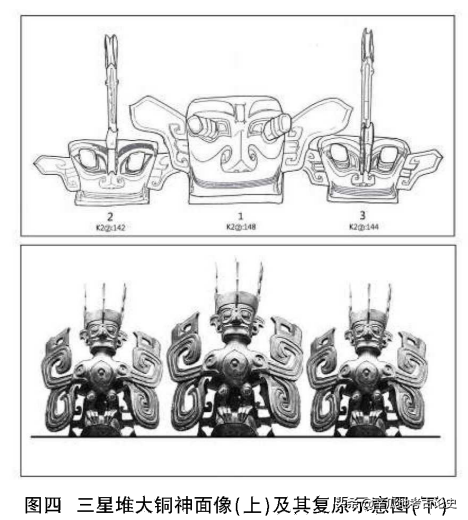

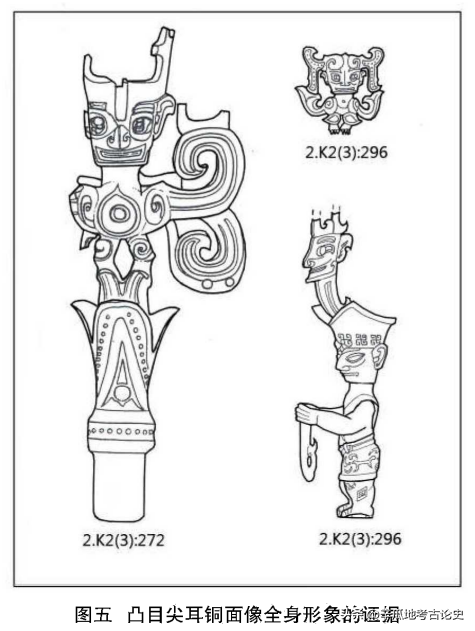

三星堆文化的人们将太阳与鸟联系在一起,这在紧接着三星堆文化的十二桥文化中也有体现。十二桥文化的中心遗址金沙村遗址出土的“四鸟绕日”金饰、三鸟纹的铜瑗等,都表现出了太阳与鸟的关联。值得注意的是,在三星堆二号坑出的一棵残损的大铜神树的顶尖上,没有像另外两棵大铜神树那样,都是象征太阳的神鸟,而是三尊凸目尖耳、人首鸟身的神像。我们知道,三星堆埋藏坑已经出土的凸目尖耳的大铜人面像也是三具,在新发现的6个埋藏坑中,根据已经披露的信息,没有发现新的凸目尖耳大铜面像。那么,三星堆埋藏坑的这三具凸目尖耳的大铜面像,它们的原貌会不会也与鸟相关,就如同前述铜神树顶尖上的神像一样,呈人首鸟身的形态呢?

三星堆二号坑出土了三件凸目尖耳的巨大人形铜面像,其形态为平面呈凹字形,正视为上下较宽、中央略收的长方形,头上端齐额整齐横切,下为宽阔的方颐。阔眉巨眼,瞳子呈柱状凸起,鼻子又高又宽且略勾,大嘴宽阔上翘,给人以神秘的笑意。两耳既大且尖,向两侧横向伸出。在面像的前额及两侧的上下,共有五个长方形穿孔,可以用铜钉、木榫一类将其固定在其他质地的像设上(图四)。这三件铜面像体量很大,造型特别,它们在三星堆铜像群中居于重要地位。这三件铜像引人注目的更主要的原因,是它们的形象奇特,与其他铜人像不同。这种不同表现在两个方面:是它们双眼巨大的瞳子均从眼球中凸起伸出,好似两根短柱立在眼框之中;二是它们的双耳向外长长地伸出,两端锐收成尖耳,耳垂也没有其他铜人像均有的穿戴耳环的圆孔。此外,在这三具人形铜面像的鼻梁上还插有卷云状铜饰件,犹如一缕从鼻孔中喷出的云气,使得这些人形铜面像更带上了几分神秘的色彩。

三星堆这三具凸目尖耳铜面像,不少学者根据坑内小铜神像的全躯的形象,将大铜神面像复原为人首鸟身的形象(图五)。由于这三具凸目尖耳大铜面像有件最大且细节与其他两件有差异,另外两件体量和造型完全一致,它们很适合组合成一件最大的神像居中、两件稍小的神像对称分别位于两侧的一主二从的三神组合。三星堆埋藏坑凸目尖耳大铜神面,其原型应该是人首鸟身的神像,这已经成为常识,三星堆博物馆序厅的神像,就是这样复原的。现在的问题是,这三尊人首鸟身的神像表现的是什么神祗?为何要表现为一主二从三尊像的形式?

三星堆人的人首鸟身神,同时也应该就是十二桥人所尊崇的神。在十二桥文化的金沙村遗址中尽管还没有出土过凸目尖耳的大铜神面像,但却出土过小型的玉神面像。金沙村遗址梅园祭祀区出土有一件仅两三厘米大小的玉神面像(2001CQJC:167),羽冠后扬再前卷,眼珠的瞳孔明显,耳朵轮廊对称但有尖刺,其形象与三星堆大铜神面像相似而不像普通人的面像。三星堆和十二桥文化人们的这种形态的造型,尽管不同的神都可能共用相同的形象,但最高的至上神却应该是太阳神。在三星堆一号坑出土的黄金杖上,有三个/组符号:一是带冠神像或人像,二是飞鸟的形象,三是带箭鱼的形象(下简称“射鱼图”),后者可能是三星堆—金沙村王国的王族徽号,故在金沙村遗址出土的金带和铜镦上也可以看到。

这样的徽号如果进一步简易化和符号化,就是陕西宝鸡市国墓地强伯的族氏名称——字。金沙村射鱼图金带上,在相当于三星堆金杖射鱼图神面或人面的位置上,却是一个圆形的抽象图案,圆的最大径处是两个对称的小圆圈,其上下各有一道相对的眉毛,可以视为一个几何化的人面,也可以视为人面化的太阳。这类图形的装饰在三星堆文化中也有发现,三星堆二号坑出土的一个铜挂件(K2③3:115-7),由上下两部分组成;上面是一个大圆泡,圆泡表面图案与金沙村金代神/人面相同;下面是顶着圆泡的两只凤鸟,鸟形高度简化,鸟身好似根羽毛。三星堆双鸟托负圆泡的形态,就好似河姆渡文化的双凤朝阳图案,人面圆形图案应该就是拟人化的太阳(图六)。通过上面的比较串联,我们可以有把握断定,三星堆人首鸟身之神就是古蜀文化人们崇拜的太阳神。

三星堆人首鸟身的神,根据凸目尖耳大铜神面的数量,应该有三位,至高无上的太阳神应该就一位,即便化为十日神话的十只太阳鸟也应该是十位而非三位,那么,另外两位人首鸟身的神是什么呢?关于这个问题,目前还缺乏足够的信息,但既然至上的太阳神是人首鸟身,那么古代王国的统治者往往将自己神话为至上神的子孙,以突显自己血缘的高贵。古蜀国的统治阶级将自己视为鸟形太阳神的子孙,这也有实物的证据。三星堆埋藏坑中出土了不少小铜人,有些正在进行仪式活动的小铜人有的戴着鸟头的帽子,有的头戴着凸目尖耳神像装饰的帽子,还有的干脆就戴着太阳的光环。

其中有多件全身躯的正在进行祭祀等仪式活动的小铜人,有的除了戴着鸟冠外,还穿着鸟爪的连裤鞋(图七)。这一方面说明,鸟首冠、神首冠和太阳冠,它们之间有着某种关联;另一方面说明,古蜀人的统治者装扮成鸟,它们试图表明自己与至上神的亲缘关系。根据我们的分析,三星堆古国的统治阶级是由扎辫子和扎发髻两个贵族族群组成,前者是神权贵族,后者是世俗贵族,二者联合执政。由于统治集团有两个族群,因而就有两个祖先,或许三星堆三躯人首鸟身的神像,除了居中的太阳神外,左右两躯分别是两个统治者的祖先神。笔者认为,三星堆王国的覆灭,正是由于二者权力平衡被打破,三星堆王国出现了内乱,世俗贵族最终战胜了神权贵族,将都城迁徙到了成都金沙村,开创了一个新朝代。金沙村遗址出土小铜人,或许可作证据。

三星堆文化和十二桥文化位于古史传说的古蜀国中心地区,其文化传统与东周时期的古蜀国一脉相承,三星堆和金沙村遗址出土的太阳神鸟崇拜应该就是古蜀人和古蜀国的国家崇拜。这种太阳崇拜的特色是将太阳与鸟相结合,把太阳神的形象设想为人首鸟身,将这种至上神与祖先神联系起来,并将太阳神置于东、西两棵神树和十个太阳组成的宇宙背景之中。

二、古蜀文化太阳神崇拜的源流

古蜀文化形成年代并不早,如果从有明确太阳神鸟崇拜的三星堆文化的年代上限算起,不过公元前1600年;如果从太阳神鸟相关文物所在的三星堆埋藏坑的年代来看,其年代则要晚至公元前1100年前后;十二桥文化的金沙村遗址太阳神鸟的年代更晚,不过,公元前1000年前后;三星堆文化和十二桥文化的太阳神鸟和太阳神树,它们的渊源是在哪里呢?我们现在已经知道,三星堆文化主要来源于本地。即成都平原更早的宝墩村文化(公元前2800—前1600年),以及黄河中游地区的二里头文化(公元前1750 —前1550年),前者还没有发现明显的太阳神鸟和太阳神树的遗物,后者尽管有喜欢鸟和太阳的证据,但二者结合的现象却不显著,也没有神树崇拜的迹象。宝墩村文化也有两个主要来源,一个来自四川西北山区岷江上游的马家窑文化(公元前3300—前2800年),另一个则来自长江中游的屈家岭/石家河文化(公元前3300—前2000年)。

马家窑文化是仰韶文化庙底沟时期向西传播形成的一个变体,四川岷江上游的马家窑文化遗存又是马家窑文化向南发展的个地方类型。在岷江上游的茂县营盘山遗址的马家窑文化陶器纹样中,素陶有以圆点为中心周围是向心的直线构成的辐射形太阳纹,彩陶有以圆点为中心的旋涡纹,可能是太阳的一种表现方式。岷江上游的马家窑文化彩陶数量有限,但在甘青地区马家窑文化中心区出土的大量彩陶中,可以见到较多的太阳和鸟的装饰,其中还有飞鸟与圆点组合的图案,可能是太阳鸟背负太阳运行远古神话的表达。已经有学者对于包括马家窑文化在内的仰韶文化的这类图案的源流和寓意做过很好的论述,严文明先生早就指出,“鸟纹经过一个时期的发展,到马家窑期即已开始旋涡纹化。而到半山期旋涡纹和马厂期的大圆圈纹,形象模拟太阳,可称之为拟日纹。当是马家窑类型的旋涡纹的继续发展。

可见鸟纹同拟日纹本来是有联系的”;三星堆文化太阳鸟的神话渊源之一可以追溯到黄河流域的仰韶文化。宝墩村文化另一个来源是长江中游地区的屈家岭/石家河文化,在石家河文化的玉器中,鸟的造型占相当大的比例。这些玉鸟既有短尾也有长尾,短尾鸟的爪子下面多抓着披头散发的人头,具有某种神性;长尾鸟尾羽有些像凤凰,没见有爪子抓着人头的例子。值得注意的是在湖北荆门石家河遗址群出土的两件鸟形玉器:谭家岭遗址8号瓮棺出土的圆板形玉牌,表面刻有正面的短尾鸟图案,如果将这个圆板看作是太阳,就给人以鸟在太阳中的感觉;罗家柏岭出土的团身鸟形玉佩,长尾凤鸟作首尾相接的圆环造型,也有点类似于玉璧的形态或太阳的某种表现。石家河文化尽管年代较晚,但屈家岭文化和石家河文化早期一体,屈家岭文化又承袭更早的大溪文化和高庙文化等而来。

长江中游的新石器时代中期和晚期文化发达,其玉器等精神文化因素又与长江下游文化有着密切的联系,认为三星堆文化中的太阳鸟等因素也可以顺着长江去溯源,这也是顺理成章的。在长江中游地区的长江以南直至南岭山区,公元前6000—前4500年分布着被称为高庙文化的发达的新石器文化,该文化西南逆清水江而上,分布到贵州的东南部;东南顺西江水系而下,一直延伸到广东的珠江口一带。在该文化的白陶器表面,主要是领部和肩部,有相当复杂的刻划或压印的装饰纹样,这些纹样的图案已经相当抽象化和程式化,但其中有的图案还是可以看出,当时的人们已经习惯将鸟和太阳集合在一起,构成了太阳神鸟的固定组合。

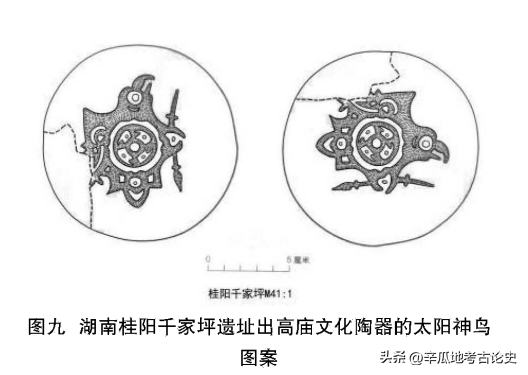

高庙文化陶器装饰的太阳神鸟纹有正面展翅和侧面飞翔两种形式,而以前一种为多。正面展翅的太阳神鸟又有多种细节的差别:一类鸟头扭向左侧,展开的双翅上有带芒圆圈、八角圆点、圆点晕轮形等形式的太阳纹;一类鸟头仍向左侧,但双翅翼根有相对的鸟头或鸟爪的表达。侧面飞翔类的太阳神鸟纹作鸟头尾后、尾羽很长的形态,鸟身有很大的同心圆,带晕圆轮共三重,完全代替了鸟身,与汉代画像的太阳神鸟异曲同工,应该表现的是太阳(图八)。在高庙文化的湖南桂阳千家坪遗址陶圈足器的器底外还有一种介于正面和侧面之间的太阳神鸟图案,该图案如果视为头上尾下的构图,左右就显得不对称;如果将其视为头前尾后的构图,上面时翅膀而下面是双腿,就显得更合适一些。在该鸟形图案的鸟身上,有同心圆环两重,内外环间有等距离羽翼纹连接,其间各有一个圆点,给人以内环逆时针旋转的感觉(图九)。

尹检顺已经指出,该图案“鸟身装饰齿边太阳形图案,有‘神鸟载日’之意”,这是很有可能的。值得注意的是,高庙文化鸟纹双翅上的可能是太阳的图案,有多种表达方式,如内圆圈外光芒、内圆圈外八角、内圆圈外四凸等。在千家坪遗址的陶器鸟纹上,还有双翅膀在太阳纹的位置处饰以神面纹的现象,并有呲牙咧嘴神面位于四出圆环中的图案,可能是神面与太阳的结合(图一〇)。如果这两种元素在同样位置出现意味着意义相同的话,那么,在高庙文化中就已存在太阳神的形象也为鸟形,三星堆文化那种人首鸟身、凸目尖耳的神像,早在长江中游的高庙文化中就已经出现了雏形。在高庙文化陶器上,还有将正面鸟纹的鸟头更换为八角圆形的例子,如果八角圆形为太阳的几何形图像,这似乎也说明,鸟首—太阳—神面,三者之问存在意义的关联上(图一一:上)。

高庙文化白陶还有呲牙咧嘴的神面鸟纹,这些神面鸟纹的头部或也几何化的,鸟头变成了神面太阳纹的(图一一:下)。从上面高庙文化陶器纹样可以推测,古蜀文化那种人首鸟身的神像,早在长江中游的高庙文化中就已显现出雏形,并已有太阳神鸟与太阳神面相配的图案。二者不同的主要是高庙文化的神面嘴有獠牙,古蜀文化的神面嘴无獠牙而已。而呲牙咧嘴的带獠牙的神面纹,从高庙文化一直到后石家河文化,都是长江中游地区的一个区域特点,并影响到了东部沿海的部分地区。

长江下游的新石器时代的文化相当发达,尤其在宗教祭祀和宗教艺术领域。早在公元前5000—前4000年的河姆渡文化时期,东南地区这一地区的人们就已经将太阳与鸟联系起来,认为太阳是一只发光发热的火鸟,或认为太阳是由鸟背负着在太空上运行。浙江余姚县河姆渡遗址河姆渡文化堆积中出土过两件骨牙器,较早的一件为动物肋骨制作的残骨匕的柄部(T21④:18),骨器的正面横向雕刻两幅基本相同的双首共身的鸟形图案,鸟身有同心圆轮。圆轮上为火焰抽象的山字形(或称之为“神冠形”),圆轮下则是鸟的双腿和尾羽的形态鸟纹。

稍晚的一件为象牙雕刻器物的残件(T226③:79,有学者推断此器为“蝶形器”上部),其正面刻两只鸟头相对、窄身长尾、尾部或翅膀上翅的鸟纹,两鸟之间是五重圆轮的同心圆,最外一圈圆轮上方有戳点组成的火焰纹,故原简报已将该象牙器名之为“双凤朝阳象牙雕刻”(图一二)河姆渡文化图像中不仅已有单鸟或双鸟与太阳的组合,还有双鸟与神面、双鸟与神树的组合。在河姆渡遗址的河姆渡文化堆积出土的陶器中,有一件阴线刻复杂图案的夹炭黑陶盆,盆的外表有两组线刻图案。两组图案构图基本相同,都是中间一个人/神物或植物的正面图形,两边对称分列侧身的动物图形。中央图形第一组图案是两个相对横排的圆圈上有弧形双线,弧线上方正中有山形纹样,好似睁着大眼睛带着冠冕的简化人面或神面;第二组图形中间一竖线,两侧各出五道斜线,中间竖线下还有几道短线好似树根或草根,整体造型像一棵树或一株草。两侧两个相对的动物图形主要表现其肥硕的身躯,头部与身体几不可分辨,头前出几道短线表示嘴或喙等,身体上面的线条向后延伸为长尾,尾端有对称的斜出短线表示尾羽,身体下还以两三道短线或三五个“丫”字形表示动物的腿爪。

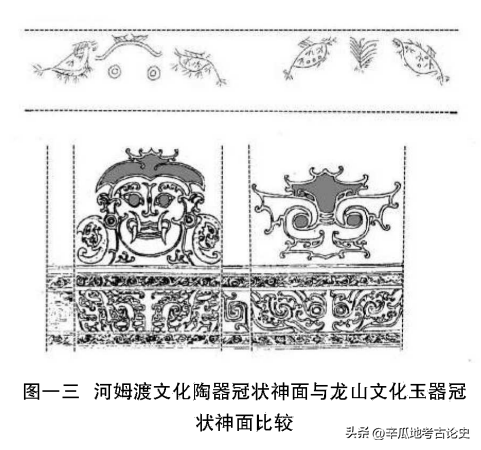

学术界对这两幅图案中间图形的辨识,第一幅一般都认为表现得是戴冠神面,也有认为与日月天体有关;第二幅或认为是草或禾甚至是鱼,也有学者认为是羽冠的简化。至于这两幅图案两侧的纹样,由于动物的尾和足更像鸟而非兽,以及多数学者都认为是鸟,如原简报和报告。我赞同多数学者的认识,将这两组图案的两侧的图案认定为神鸟,中间图形一组可认定为神面,另一组则应当视为神树,而不应该视为草禾,更不可能是鱼的形象(图一三)。由于这棵树的位置与神面的位置相同,可以推知,这棵树不应该是普通的树木,而应当是具有某种神性的神树,神面和神树具有相当的地位作用。如果这个推测不错,那么从河姆渡文化开始,长江下游的东南地区就不仅将太阳神与鸟联系在一起,而且将神鸟与神树关联在一起。

早在河姆渡文化时期,长江下游地区可能已经形成了与鸟、树、神和太阳关联的神话,这在河姆渡文化区的后续文化良渚文化(公元前3300—前2000年)中得到了更确切的证据。良渚文化玉器工艺发达,玉器使用普遍,不少大墓出土的高等级墓葬都有抽象化、程式化的具有某种象征意义的图案。张弛将这些图案概括为“神徽纹”、“鸟纹”和“龙首纹”三类,除龙首纹玉器都出于女性墓外,完整的“原形”神徽只见于出自良渚遗址的反山、瑶山墓地的大件玉器上(琮、钺、璜、牌、三叉形器、冠状器和柱形饰),鸟纹(指抽象的鸟纹)数量较稍且多与神徽共存。关于“神徽纹”的本体所象,早先学者有虎、猪、龙、鱼诸说,但随着研究的深人,现在学术界的认识已经基本上集中到鸟、鸟托神兽、鸟兽合一或鸟日合一之上。

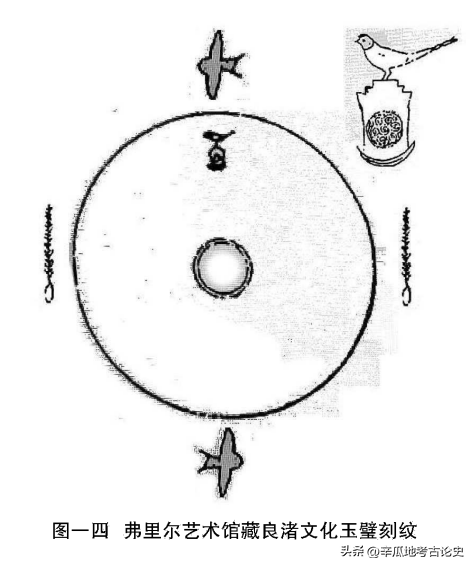

蒋乐平认为该图案是戴冠的人面鸟身的神像,上部是神面,下部是鸟神之身;邓淑苹认为该图案是“龙凤合一”;刘斌认为该图像上部是头戴羽冠的人、中间是兽面、下部是飞禽的利爪;李新伟则认为图像表现的是下部的神鸟驮负上部的人首鸟身神兽,并非二者合体。美国弗里尔美术馆藏良渚文化“三鸟纹玉璧”上,除了璧轮正面的上方中央刻有立于坛台上的鸟形图案外,在璧轮的边缘刻有三种图案,它是由上缘和下缘两只飞翔的小鸟图案、左缘和右缘两棵草木形图案、以及这四个图案之间的曲尺状线条的云雷纹图案组成,其中双鸟和双草木状图案分别位于四等分线的两端(图一四)。我们曾经撰文专论这件弗里尔“三鸟纹玉璧”,认为它是东扶木西若木和十日神话的缩影,表现的是太阳鸟围绕着象征宇宙的周天飞翔的情景。该情景与四川盆地的古蜀文化的十日神话的图景已经非常近似了。

古蜀文化的太阳崇拜思想、神祇形象和组合形式,如上所述,应该起源于长江中下游地区,以后伴随着稻作农业的大传播,传播到了黄河中上游地区和长江上游地区,并在长江上游四川盆地的古蜀文化中完成了体系化的过程。

三、中国上古太阳神崇拜的特征

在上古人们所能感知的外部世界中,遥远星空中事物最引人瞩目的无疑就是太阳了。每天太阳的东升西落,每年太阳的光照和日影的变化,乃至于平日里的云遮雾罩、天晴下雨等等,都会极大地影响人们的生产和生活,因而人们崇敬太阳,赞美太阳,神化太阳,太阳和太阳神就成为世界许多民族历史上都曾存在过的原始宗教信仰。在世界另一古代文明的发源地埃及,多数神祇都与太阳有关,其中第一个被推为全埃及之神“霍鲁斯”(Horus)同时也是太阳神,其他大多数神祇同太阳也有着不同程度的关联。埃及学者相信,金字塔的建造与确立至高无上的王权有着十分密切的关系,特殊的大型三角型椎体建筑在一望无际的沙漠地带中尤其显得神圣,登高的仪式暗示法老与光源靠近。

事实上,自早期王朝(约公元前3000—前2686年)开始,法老的形象便常与太阳相关的纹饰并列,以暗示权力的来源,但是太阳神思想与王权的结合,仍需要一个过程,及至第五王朝即古王国时期前后(公元前2686—前2160年),埃及的法老才将自己认定为太阳神的子嗣,从此成功表示自己出身的尊崇,世代影响古埃及的王权和宗教思想。古埃及人有着多神崇拜的传统,除了霍鲁斯天神外,太阳神又被独立尊称为拉(Ra或Re)神,其形象很复杂,也会随着日月更替而改变:清晨时分的太阳神,朝气焕发,叫凯布利(Kheper),中午时分的太阳神,如日中天,叫拉(Ra);而傍晚时分的太阳神,成熟老练,名字又再一次换了,叫亚图姆(Atum)。

更常见的是,埃及诸神也可以拥有太阳神的特征,或者可视之为与拉神的结合,如代表天界的霍鲁斯偶尔会戴上代表拉神的圆饼形头冠,涂上了红色,更显尊贵(图一五)。但拉神却不仅为天界之神“加持”,代表地界的女神爱西斯也会戴上类似的头冠,以示其独一无异的身份(图一六)。在古埃及的艺术中,太阳神的描绘常用简单的圆饼或圆圈代表,拉神有着独立的身份,但又常与其他神明结合,其形象始终不太明确。

及至公元前14世纪中期,太阳崇拜在古埃及出现了翻天覆地的变化,新王国时期(公元前1550—前1069年)的法老阿蒙霍特普四世(Amenhotep IV)推行了前所未见的宗教改革,试图移除国家的多神崇拜传统,独尊太阳为信仰核心,其原因成为了埃及史上其中一个未解之谜。阿蒙霍特普四世登基后,肃清埃及诸神神庙,改革国家的宗教活动,带领臣民独一尊崇当时名为阿托恩(Aton)的太阳神[此名与上述亚图姆(Atum)的字词相关,指老练成熟的太阳神]。阿蒙霍特普四世本人首先更名为阿肯那顿(Akhenaton),意思是“阿托恩的疆域”或“阿托恩所喜爱的”;又将王都从底比斯(Thebes)迁到阿玛纳(Amarna);在皇后的私名上加上了拉神的名字;把太阳神塑造成创世者、万物之主的形象,一步步建立一套完整的宗教体系,开创了埃及史上其中一段无法被完全理解的“阿玛纳时期”。

在新都阿玛纳的石构建筑上,阿肯那顿命人为太阳神打造了新的形象(图一七),太阳仍以简单的圆圈代表,圆圈之下加入了多道代表其光线的直线,指向坐于其下的王室家族,构图十分简单、直接,清楚地表示王室与别人不同,常年沐浴于太阳神的关爱之中。除此之外,阿托恩神的“形象”仍然不甚明朗,其“体型”细小,亦常隐藏在法老的背后。阿托恩神虽然度成为埃及国教的主神,但却未曾拥有细致深刻的形象,只能高高地挂在天上,透过法老一家接触人间。到底,阿托恩是法老的神明?还是法老才是太阳崇拜的灵魂人物?后者似乎更是阿肯那顿的目的。显然,急进的宗教改革没有取得成功,阿肯那顿过世后,埃及人很快便恢复了过去多神崇拜传统,王都也被搬回了底比斯。阿托恩神亦恢复了过去拉神的身份,隐没于众神之中了。

邻近埃及的美索不达米亚地区,早于苏美尔时期(TheSumerian Period,约公元前4000—前1900年)便始尊崇三神之首“安努”(Anu),据说是上天的化身,以后该地区所有神抵更全都与天上的星辰发生了联系,其中为全国崇奉的“沙玛什”(Shamash)语意就是太阳。较之于埃及,美索不达米亚地区的太阳神拥有多一点的人性,个体形象亦较为鲜明。著名的汉谟拉比法典碑(Hammurabi's Stele),现藏于卢浮宫博物馆,年代约属公元前1755—前1750年间,碑体是黑色玄武岩石,通高225厘米,宽79厘米,碑上刻了4130条楔形文字,是古巴比伦王汉谟拉比向国民须布的法律条文。

碑身顶部以高浮雕的方式刻画汉谟拉比王,他恭敬地站立在沙马什(Shamash)太阳神前,示意从神明手上接过了“以眼还眼、以牙还牙”的条文,成为了律令的神圣依据。坐在宝座上的沙马什神拥有鲜明的男性形象,穿着华丽的层叠式长袍,手持权杖,头戴象征火焰的冠帽,其权力、尊贵和神圣表露无遗(图一八)。最特别的是,汉谟拉比法典碑上的构图成为了美索不达米亚地区的艺术经典,世代被该地区的王族领袖争相模仿,偶尔更于沙马什的头上加添一个太阳的图案,突出沙马什神的身份。与古埃及的拉神相比,沙马什直接参与人间的事务,亲自肯定了巴比伦王的权力和法律的严肃性,地位远高于巴比伦王,太阳神、王族和平民百姓之间的层级十分清晰。

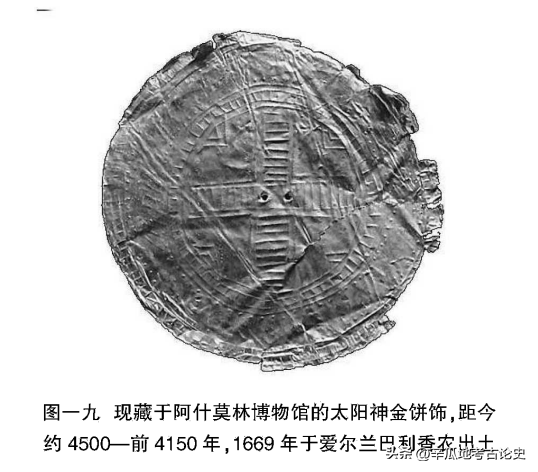

在欧洲的青铜时代,以青铜或黄金铸造与太阳崇拜相关的器物也十分常见。现藏于英国阿什莫林博物馆的小金钮,1669年在爱尔兰巴利香农(Ballyshan-non)出土,年代约在前2500—前2150年间(图一九)。该金钮的直径虽然只有5.5厘米,但钮面上布满了锻打而成的几何形图案,中间是双间十字形饰,外环有两道双圈,空隙处填满了钮钉和直线,手法虽显得有点生硬,但纹饰十分精细,布局亦似有一定的寓意。这些小金钮通常成对埋人墓葬,应该是墓主人的装饰品。通过考古学家的考证,这类饼形饰物与崇拜太阳和天体的象征相关,当中包含了很多有关天文学的元素。黄金与本来是金黄色的青铜物料常被用作制作相关器物,也应是与太阳的金光颜色有关。

说到古代欧洲的太阳崇拜的符号或设计,除了以上例子外,不能忽略了丹麦国家博物馆的镇馆之宝太阳车马模型,此器是世界级艺术精品(图二〇)。模型全长54、高35厘米,虽部分残缺,但整体造型仍清晰可见。车前是一匹瘦长、精干的母马,其前后腿各踏双轮,车后拉着一块直径25厘米的双面圆牌,牌面朝向两侧,与马匹的尺寸相比,铜牌的体型巨大,放置在最后一组车轮之上。整个模型只靠着一组细小的车辕和车轴连接,据说仍能前后滚动。最特别之处是,铜牌的面贴上了金箔,代表白天;而青铜的一面,则代表黑夜。铜牌上有细致的圆圈纹、涡纹和线,布局对称、有条理,在工艺上显然比爱尔兰的金饼饰更为先进。

据哥本哈根大学考古学家研究,牌面共有177组圆圈纹,似代表着六个太阳与月亮的会合周期,又隐含了由夏至和冬至组合而成的公转周期。有关圆圈纹饰的寓意,当然仍有许多讨论的空间,但其与天文学知识的关系,不用置疑。车马模型的滚动,代表着以太阳为首的宇宙观,在自然的力量之下,动物和人类皆服于其中,岁岁年年,绵绵不息。该模型以失蜡的方法铸造,年代约是公元前1500—前1300年,于1902年在丹麦西北部的湿地被发现,可惜出土年份较早,具体的出土地点不明,亦未曾见有同出器物。然而,北欧地区进人了青铜时代晚期即约公元前1100年以后,类似的太阳车马经常于考古遗址出现,而脚踏轮子的马匹造型也是北欧地区以至欧亚草原地区出土青铜器上常见的形象。可见,太阳崇拜的思想在这片区域之中,已逐渐加人了天文科学知识,相信大部分是来自人类对自然界变化的观察,而这些古老的族群采用了高度有创意的艺术方式表示对太阳、对自然的敬崇。其中,最值得关注的是,欧亚草原地区将太阳神与马车结合在一起,这正是这个地区太阳神崇拜的特色之一。

中国的古蜀文化区与南亚次大陆的古印度距离并不远,人们很容易想到三星堆的太阳神崇拜与古印度的关系。新的研究已经表明,黄河中下游地区夏、商、西周文化出土的海贝,不是来自中国东南沿海地区,而是沿着与丝绸之路相同的线路,辗转通过中国西北地区和古代南亚诸国,来自遥远的印度洋。三星堆文化的埋藏坑出土的大量海贝,也应该通过同样的途径,从印度洋捕捞后,穿越古印度、巴基斯坦、阿富汗和中国西北地区,最后直接或辗转进人四川盆地的古蜀国。

那么,古蜀文化的太阳神崇拜与古印度有无关联呢?古印度神话中的娑维陀利(Savitr)是太阳神。娑维陀利与苏利耶(Surya)紧密相关,有时两名同指一神;有时两神相混同。传说中的太阳神娑维陀利的形象与人无异,但全身都呈金色,乘着两匹马拉的金车,驰骋天空之中。每天清晨,他催促太阳现于天穹,把人们从睡眠中唤醒,从事劳作;夜晚又使万物人眠,带来宁静。他行于昼和夜之前,并确定时刻(特别是献祭之期)。这种将太阳神人化并与马车联系起来的神话,无疑发生于马车发明并在印度广泛使用之后。印度太阳神崇拜的起源众说纷纭,莫衷一是,最早于吠陀时代(约公元前1500—前1100年)的文献中略见踪影。与印度太阳神关系密切的车马,其传入的年代和路径或可成为印度太阳神崇拜出现的佐证。然而,考古学家尚未于印度找到年代属公元前一千纪以前的车马材料。

曾有印度学者在古董店从尼泊尔购入的印章上,找到成熟的驷马车战车图案,并据此认为至晚于公元前两于纪中叶,车马已经随着雅利安人的南迁而传人印度。但是由于所用的物质证据印并非考古出土的遗物,亦非于印度本地出土的,所以目前亦只能被视为车马传人的旁证。事实上,车马传入印度的路径,与南亚地区的阿克瑟斯文明(Oxus Civilization,约公元前2300—前1700年)的兴起有很大的关连,近年有学者称其为世界第五大古老文明,覆盖范围包括印度以北的塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国,北可达哈萨克斯坦南部,南至阿富汗,而西可则及伊朗东北部,大片区域统称为巴克特里亚——马尔吉亚纳文明体(Bactria-Margiana Archaeological Complex)。今天研究南亚文明的学者普遍相信,阿克瑟斯文明的兴起在很大程度上与伊朗文化东渐有重大关系,两地尤其在宗教艺术的形式上展示出密不可分的传播关系,相信铸铜工艺、以王权为核心的政治社会形态等代表高级文明的物质文化和思想通过这条线路传人印度。

不过,塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等地区出土的手作夹砂陶器和部分葬俗则显示,有另一支半游牧民族从欧亚草原地区自北而南地迁徙并逐渐与当地文化融合。巴克特里亚—马尔吉亚纳文明体的古代遗址呈现两股文明体系融合的情况,至今仍有很多仍待深入、细化的问题。但是,巴克特里亚—马尔吉亚纳文明体的兴起必然对马匹在印度的普及和马车的传人起十分关键的推动作用。大都会博物馆藏的象牙雕碎片,年代是公元前二至一世纪,发现了坐在马车上的太阳神及其家眷,证明自车马引人印度后,很快便与印度教的思想融合,并成为了太阳神的代表符号。印度神话中的马拉太阳神车传入以后,在印度文化中影响甚深,直到很晚的印度教神庙中,还有将神庙建造成太阳神车样子的,著名的科纳拉克太阳庙(Konark Sun Temple)即其一例,由东恒伽王朝那罗辛哈提婆一世于1250年下令兴建,位于今印度东北海岸的普里城附近。科纳(Kona)在印度语中指角度,而拉克(或阿卡,Arka)意指太阳,故神殿名为科纳拉克。

神庙严格遵照印度教的规格建造,坐落于约100000平方米的正方形范围之内。神庙由主殿和旁殿等组成,主殿表现了苏里亚驾驶战车的形象,原高约60米,但殿基以上部分已经毁坏。这座石雕战车形状的基座高约30米,有12对石雕车轮,直径各3.7米,另有7匹拉着战车的石雕骏马。据说,24个车轮代表天24个小时,7匹马代表一周7天都在拉着战车。科纳拉克的石雕战车与前述的欧亚草原地区的车马模型一样,代表着生命之轮环绕着太阳的周期,连绵不断,世代不息。是以科纳拉克太阳庙中的布局和石雕,一直是研究印度宗教学者的焦点,反映着印度传统中对天体、生命和数学的智慧。太阳和太阳神的崇拜是世界上许多民族历史上所共有的,但不同国家和地区的人们对太阳神的表现却有所不同。将太阳与鸟联系在一起,将太阳表现为鸟或将太阳神表现为人首鸟身,并有东西太阳神树和十日神话的背景,这是中国古代许多地区都曾经有过的传统思想,具有鲜明的中国的特征。近东地区留存了不少图像和出土文献材料,可知他们视太阳神为独立存在的个体,能直接支配或影响人类的活动,虽然埃及和美索不达米亚两地的宗教发展轨迹不甚相同,但是两地均崇拜太阳本体的特性,欣赏其光线、光彩和暖感,视之为善良、喜悦和希望的象征,又进一步将这些特性与人类所追求的力量、勇敢和胜利结合,视太阳为一切美好的化身,太阳神由始至终保持了重要的地位。北欧和欧亚草原的太阳神崇拜,除了金光闪耀的太阳形象表达外,还重视马拉的太阳神车,认为神车才能运载太阳周行天空,光照大地。

古代印度吸收了来自欧亚草原和西亚的宗教思想和艺术手法,同样以战车和光芒代表太阳神,太阳神与马车也有不解之缘。综上所述,以三星堆文化为代表的古蜀文化中的太阳神崇拜是独立发展的传统,具有不同于古埃及、西亚、欧亚草原和古印度文明的自身特点。它起源于长江流域源远流长的史前文化中,并吸收了产生于黄河流域的相关文化因素,在四川盆地这个独特的环境中完成了体系化和传袭的过程。中国上古广大范围内形成的包括太阳神鸟在内的宇宙观念、哲学思想和艺术形式,也是中国古代王朝和统一帝国形成的思想基础之一。

文章来源:《南方文物》2022年第1期注释从略

- 0002

- 0000

- 0001

- 0001

- 0000