岳洪彬:谈谈商代考古学研究中的“泛祭祀倾向”

一、引言

三代时期,“国之大事,在祀与戎”(《春秋左传》),“礼有五经,莫重于祭”(《礼记·祭统》),祭祀是当时国家政治生活的头等大事,堪与战争齐平。“夏道遵命,事鬼敬神而远之,近人而忠焉。先禄而后威,先赏而后罚,亲而不尊。……殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼,先罚而后赏,尊而不亲。……周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之,近人而忠焉。其赏罚用爵列,亲而不尊”(《礼记·表记》),可见,商代对祭祀的重视,尤甚于夏和两周。

众多考古资料证明,商代频繁的祭祀活动,遗留下来大量的祭祀遗存,如1928年至1937年在殷墟小屯宫殿宗庙区发掘的乙组基址和丙组基址周围分布的北组、中组和丙组基址上、下叠压的“墓葬”,以及王陵区发现的数以千座的“小墓”,都是祭祀活动的遗留。之后在洛阳偃师、郑州商城、江苏铜山丘湾、河北邢台、成都三星堆等地,都发现不少与祭祀相关的遗存,为商代祭祀遗存研究提供了丰富的资料基础。商代祭祀遗存的综合研究,对于研究商代的礼制、等级关系、意识形态和社会生活等,都具有极为重要的意义。

谢肃博士2019年末出版的《商代祭祀遗存研究》(以下简称“谢文”),正是在这些丰富的第一手资料的基础上,顺应了时代的要求而产生的,是近十余年来研究商代祭祀遗存的一部代表性力作。本文将对谢文中的诸多创新点和不足之处进行评述,并对当今商代考古学研究中所存在的“泛祭祀倾向”展开讨论。

二、《商代祭祀遗存研究》的创新之处

谢文最为突出的贡献有如下五点。

第一,在选题上顺应时代要求。正如上文所说,自20世纪20、30年代殷墟开始科学发掘以来,尤其是20世纪80年代至今,伴随着大规模配合基本建设的考古发掘工作的开展,商代祭祀遗存的发现层出不穷,资料越来越丰富,但相关的研究却进展缓慢,且多集中在某些局部问题上,如对后冈圆形葬坑性质的讨论、对殷墟小屯宫庙区丙组基址或乙七基址前面祭祀遗存的考证、对殷墟王陵区祭祀遗存的推敲以及对铜山丘湾社祀遗迹的研究等,缺乏一部对商代祭祀遗存进行全面、系统研究的专著。谢文的出版,可谓顺应了时代的要求,具有开创之功。

第二,在研究方法上有诸多创新。过去的学者研究商代祭祀遗存,大多主要分析考古材料,有时也引用少量古文献或甲骨文资料做些探讨。谢文则是在系统全面收集分析考古学材料的基础上,与收集到的大量文献资料、甲骨刻辞相印证,同时还兼顾民俗学资料,使得论据更为充分坚实。如谢文利用殷墟丁组基址F1的2号门西侧祭祀坑M18,对甲骨文所载的瘗埋类祭祀“

”进行完美的阐释;如在第三章“商文化的祭品制度”一节中,引用了135条刻辞和《礼记》、《周礼》、《仪礼》、《左传》、《国语》、《诗经》、《史记》、《说文解字》等十余种文献资料,并结合相应的考古发掘资料,对商代祭品制度提出了较系统的看法。再比如在讨论商代墓葬“奠竁遗存”一节中,在充分分析考古发掘材料(如郑州商城、偃师商城、鹤壁刘庄、殷墟西区墓葬等)的同时,结合动物考古学家(袁靖、杨梦菲)的分析结果(认为前掌大墓地“随葬的动物部位仅限于前肢……如果是在同一座墓里随葬两种以上动物前肢的话,其左、右侧都必须是相同的……即便随葬多种动物的前肢,但是同一种动物的前肢仅仅随葬一条”),再佐以丰富的文献资料。三者结合的论证方法,为该著作的学术论点奠定了坚实的论据基础。

第三,首次对所有祭祀类遗存提出科学的分类。

前人尚未对商代祭祀遗存进行全面系统的研究,或讨论某一时段的祭祀遗存,或分析某一类的祭祀现象,如有的讨论与建筑基址相关的祭祀遗迹,有的分析族墓地附近的祭祀坑,有的研究社祀遗存,有的讨论商代牺牲类遗存。谢文则是从宏观上首次将商代祭祀遗存进行了全面梳理,并将之分为宫室类建筑区域的祭祀遗存、社祀遗存、手工业作坊区内的祭祀或巫术遗存、建筑营造过程中的祭祀或巫术遗存、居住址内的其他祭祀遗存、丧葬过程中的祭祀遗存等六大类,并在此基础上归纳了各类祭祀遗存的特点,进而讨论商代祭品制度和祭祀方法等,为商代祭祀遗存的深入探索,甚至上自二里头文化时期、下至西周时期的祭祀遗存研究,都奠定了良好的基础。

第四,作者利用不小的篇幅,对发掘报告中所谓“祭祀遗存”的性质进行辨析,表现出科学的态度和极为严谨的学风。比如,谢文认为,郑州商城发现的张寨南街、向阳食品厂和南顺城街等三个青铜器坑与祭祀无关,与洹北商城所发现的青铜器坑一样,都应是窖藏,而非祭祀遗存;再比如,作者对殷墟小屯丁组基址F1的2号门西侧埋有“武父乙”铜盉的陶罐的性质,持保留态度,认为“还不能推定此陶罐和铜盉埋于此的用意,其在目前的考古发现中也是孤例”,并提出“就目前的考古发现看,商文化中心区没有单独埋青铜彝器的祭祀坑”。

谢文对四川成都三星堆一号器物坑和二号器物坑的性质,以及山东桓台史家遗址岳石文化器物坑是否为祭祀性遗存等,都持谨慎、怀疑的态度。对于三星堆文化出土的青铜容器,谢文认为“商文化青铜容器的数量和组合是与其所有者或主祭者的等级相联系的,即它们是藏礼的礼器。而三星堆文化的青铜容器只出土于两个祭祀器物坑,很难说它们也具有‘器以藏礼’的功能。故不宜径直称之为礼器”。这些观点无疑都是正确的,显现了作者严谨的态度和实事求是的学风。

第五,谢文在具体分析过程中,观点新颖,多有突破之处。

1.以前学界通常将甲骨祭祀卜辞中的爵、鬲、甗等器及祭祀坑中出土的青铜礼器称为“祭品”,认为是祭祀时奉献给祖先、神灵的器物。而谢文据伴出青铜礼器的祭祀坑在整个祭祀坑中所占的比例很少,而且出土的青铜礼器无固定的组合;又据《周礼·春官》和《礼记·坊记》等文献记载,古人在祭祀完毕后,祭器不随祭品一起被处理掉,而是被收藏起来,以备再次使用。故此认为,祭祀坑中出土的青铜礼器属于祭祀时盛祭品的器具,“商文化总体上没有把青铜容器之属用作祭品的习俗;祭祀完毕也没有瘗埋青铜容器之习俗。而有的祭祀坑内与牺牲等伴出的器物,当是偶然的遗留”,用于祭祀的是祭品,而非祭器,祭品是要被焚烧或瘗埋掉的,而祭器是要被重复利用的。该观点既新颖又符合逻辑,值得学界重视。

2.作者提出“埋”是诸多祭祀的一种,认为“埋”在商代绝不是祭祀完毕后处理祭品的方式,而应是向神灵进献祭品的方式;从卜辞看,埋祭数量极为有限,且多集中在武丁时期。埋祭与处理祭品的瘗埋不同,埋祭是一种祭祀方式,瘗埋是对祭品的填埋,是处理祭品的一种方式。考古发掘中发现的呈坑状埋有祭品的遗存,不一定是埋祭,多为处理各类祭祀活动的祭品的遗存。并提出甲骨卜辞中的埋祭所发生之地当在祭所范围之内,而祭祀完毕后对祭品的瘗埋则不一定在祭所内。2019年在小屯宫庙区甲组基址北侧发现的祭祀坑H50,应该就是埋祭类的遗存。

3.谢文在讨论“与房屋类建筑营造有关的祭祀或巫术遗存”一节中,提出“商王室的宫室类建筑营造过程中罕见用所谓‘瓮棺’盛装祭品进行祭祀;但非王族的居室类建筑,尤其是规模较大的建筑中常见这种祭祀方式”,明确了王室的宫室类建筑与非王族的贵族的建筑用祭方式的差别;并进一步提出“生人所居之寝类建筑当不实施此类活动,神灵所居之宗庙类建筑往往被实施祭祀或巫术活动,以‘交神明之道’”,认为商文化宫室类建筑在营造过程中,是否实施祭祀或巫术活动,主要与宫室类建筑的用途有关。从殷墟发掘资料来看,谢文的这一观点,无疑是正确的,既考虑到不同等级居室建筑所用祭祀方式的差异,同时也考虑到建筑的不同用途所用祭祀方式的不同。

其实,这里还需要说明的是,王室的宫室类建筑营建过程中罕见用“瓮棺葬”,而是在建筑夯土中直接埋“牛、猪、羊”等太牢(如乙七基址和丙组基址)、带武器的成人,或在建筑前面院里成排埋葬人、蓄和马车等(如乙七基址),这些祭祀遗存的规格比“瓮棺葬”高得多。在这里用不用“瓮棺葬”不是祭祀方式的区别,而是建筑规格和主人的等级地位的差别所致。

4.提出了很多值得学界深入思考的问题。如谢文将祭祀刻辞中的青铜容器与祭祀坑中的青铜容器进行比较,提出卜辞“其爵用(《合集》24506)”、“燎爵于南庚(《屯南》2118)”、“燎爵于祖丁(《合集》22184)”、“于父丁其尊鬲(《合集》32235)”等中所说的“爵”和“鬲”等铜器,都不是祭品,而是祭器,真正的祭品是“它们之所盛,而非它们本身”。在中原地区的商文化中,祭祀完毕之后,处理掉的只是祭器中的祭品,而不是祭器,所以中原地区商文化的祭祀坑中罕见青铜祭器出土。这种把祭品与祭器严格区分的思路,应引起学界足够的重视和深入的思考。

再比如,谢文认为长江中游地区(如湖南、湖北商代遗址)发现的众多青铜器埋藏坑,是否与祭祀有关值得商榷。谢博士认为,如果这些青铜器埋藏坑是商人的,文中大量引用的甲骨文研究成果、文献和考古发现足以说明它们与祭祀无关;如果是当地文化的,文中所引材料只相当于民族学证据,若要证明其为祭祀遗存,尚需当地的考古学文化有瘗埋器物祭祀山川的传统。就目前的研究和资料,尚不足以证明它们属祭祀遗存。谢文所提诸多类似的问题,都值得学界深入思考!

三、商代祭祀遗存研究中存在的不足

毋庸讳言,尽管《商代祭祀遗存研究》有诸多的创新点,但也存在一些问题和不足,值得商榷。主要有以下几点。

1.商代祭祀种类较多,且绝大多数祭祀都需要祭品,谢文在论述过程中把祭祀种类和祭品制度分开讨论,某种程度上割裂了祭品与祭祀活动的内在联系。如在讨论商代用“人牲”作祭祀时,作者统计了483处埋有人牲的祭祀坑,其中461处单独埋人牲,22处除埋人牲外还埋有其他牺牲。这部分内容作者在第二章商代祭祀遗存分类中进行了详细论述。但在第三章讨论祭品制度时,作者又利用甲骨卜辞将用作人牲的人找出,共有人、羌、

、奚、仆、工、刍、垂、臣、妾、伐、俘、苋、夷、执、印等16种,对这16种人牲进行了详细的分类讨论,但却没有与前述考古材料相结合,缺乏考古材料的关联性支撑,显得有些脱节。比如,谢文在讨论人牲“夷”时,用到卜辞《合集》828正(贞:翌丁未用十夷于丁,卯一牛?),说明这次祭祀用了十个夷和一个肢解的牛作祭品。这样的祭祀遗存,在考古发掘中不乏例证,若能把考古材料和卜辞结合起来论证会更有说服力。

2.谢文在讨论“社在都邑中的位置”一节中,提出商代后期商都内外都是有社的。并据刻辞(《合集》779正)推测,商代的社多建于水边,如丘湾社祀遗址临近小河,后世的桑林之社、云梦之社皆在水滨。这些判断都是可信的,但是作者又提出“近水之社多为都邑外之社”的说法,可能值得商榷。如也有学者认为小屯宫庙区内的丙组基址是社,此社就靠近规模5万平方米的池苑遗址,也靠近水源,但却不仅位于都邑内,而且还位于宫庙区内。

3.在第三章“祭品制度”一节,列举两例卜辞(《合集》17667和《合集》9001),提出“两辞中的用龟,可能与祭祀有关。但尚未发现用龟做祭品的遗存”。其实,用龟或龟形象的物件作祭祀或巫术道具的现象,在中国已有数千年的渊源。在殷墟的考古发掘中也有用龟甲随葬的现象,如1969~1977年殷墟西区三座甲字形墓(M93、M700和M701)随葬龟甲;2004年在殷墟大司空东南地发掘的M18中也出土有龟随葬。当然,这些用龟随葬,是否是用作祭品随葬,还需要进一步探讨。

4.谢文主要依据中原地区几个大的商代遗址,如殷墟、郑州商城、偃师商城等发掘的考古资料,对商代祭祀遗存的种类和祭品、祭祀方式等进行了较全面系统的讨论,同时也利用了周边地区同时期考古资料,如桓台史家岳石文化木构器物坑、四川三星堆、汉中地区和长江流域等发掘资料,但是对商代以后的祭祀遗存,尤其没有专节讨论商代祭祀遗存的源流问题,虽然在有些章节涉及到早期的祭祀遗存,但对商代祭祀制度的流向,即西周时期祭祀遗存较少提及。所幸谢肃博士在完成《商代祭祀遗存研究》后,又申请了国家社科基金资助的课题《西周祭祀遗存研究》,期待该成果早日问世,以补此缺憾。

5.其他还有一些文字方面的问题,如第93页引用《吴越春秋·阖闾内传第四》内容中,把“莫邪”误写成“莫耶”。应适时更正,以免以讹传讹。

除上述一些小问题外,谢文中也存在当前学术界普通存在的一个问题,就是对某些遗迹现象的性质判断方面存在偏差,把部分不具有排他性证据的遗迹现象判定为祭祀遗存,尤其是讨论某些规模不大、等级较低的商代手工业作坊址附近的一些特殊遗迹的性质时,草率地将它们断定为祭祀遗存,使得某些学术问题的结论打了折扣。我们称这种现象为“泛祭祀倾向”。这种倾向不仅存在于商代考古学研究领域,而且在整个先秦时期的考古学研究中是一个普遍现象。下面我们重点谈谈商代考古学研究中存在的“泛祭祀倾向”。

四、商代考古学研究中的“泛祭祀倾向”

祭祀是人们“把人与人之间的求索酬报关系,推广到人与神之间而产生的活动”。其“具体表现就是用礼物向神灵祈祷(求福曰祈,除灾曰祷)或致敬。祈祷是目的,献礼是代价,致敬是手段”。詹鄞鑫先生对祭祀的定义非常形象而准确。如果再说得简单通俗些,祭祀就是生者向逝者(或祖先)和神灵送贿,以期望消除灾祸和得到更大的福报,先秦时期向祖先和神灵送贿的方式,从考古学上来说,就是各种各样的祭祀遗存。在考古学研究中,对祭祀遗存性质的判断是个难点,尤其是祭祀遗存的判断标准不易掌握,故出现了很多泛祭祀的倾向。

无论今古,人类社会的方方面面都是复杂的,存在着各种各样的可能性。这些复杂多样的可能性,在我们的考古发掘中都有可能遇到,有些我们能够适度解释,面对多数考古现象我们是无法解释的,切不可把这些目前无法解释的特殊现象,简单地归为“祭祀遗存”。比如2019年在洛阳二里头遗址发现60周年纪念学术研讨会上,有先生介绍登封阳城遗址城墙的解剖时,说在城墙外濠沟里发现一人头骨,推测该头骨是祭祀遗存。其实,在城濠沟中出现一个人头骨的可能性有很多种,我们应通过体质人类学、DNA测定和同位素分析等现代科技手段,为判断该遗存的性质提供更多的依据,在缺乏充分的科学数据之前,不宜简单将之归为祭祀活动的遗留。

在这里,我们举一个比较极端的例子。2019年6月在湖南省怀化中学发生的一件奇怪惨案,在学校操场的跑道下面3、4米深的地方挖出一具尸骸。经公安部门进行DNA鉴定,此骸骨是该校已失踪16年的邓世平老师。试想,邓老师血案幸亏是发生在当今,科技手段比较发达,使犯罪分子无处可遁,如果此案发生在3000年前的商代,又被我们当今的考古人发掘出来,通过我们当今的科技手段能否为3000年前的冤魂平反昭雪?或是会被当成某个活动场下的祭祀遗存?若果是后者,“邓老师”也就太冤枉啦!其实,在当今的考古学研究中,被简单化地曲解或冤枉的“邓老师们”并不鲜见。笔者把这种现象,称为考古学上的“泛祭祀倾向”。下面再举几个典型案例加以分析。

1.谢文在讨论手工业作坊内的祭祀种类和巫术遗存时,列举了一些商时期制骨、制陶等作坊址附近发现的所谓“祭祀坑”。如1986年在殷墟花园庄南地废骨坑H27的西北发掘一座M3,出土两具俯身直肢的少年骨架。北边骨架的双手被砍掉,南边骨架的左手、右脚被砍掉,左手压在身下。报告认为此坑可能是祭祀坑,谢文也认为该祭祀坑可能与制骨有关。又如,第88页中提到,1977年在河南柘城孟庄遗址第一发掘点清理一座陶窑。在陶窑附近的灰坑H16和H33中分别出土一具人骨架。其中H16内人骨架位于H16填土中,仰身,双手交叉放在盆骨上,手腕骨上残留有2道绳捆痕迹。下肢胫骨残缺,股骨倾斜紧贴着穴的北壁。报告推测死者是被活埋的,时代为不早于二里岗上层。再如,安徽含山县孙家岗遗址发现一处陶窑,在陶窑南约4米的地方发现一处特殊遗迹,即在一具完整的成人骨架周围埋着9具十岁左右的小孩骨架,在成人骨架附近发现有陶鬲和卜骨。简报认为是一座墓葬,时代可能是二里岗上层至殷墟一期之间,但谢文认为这处遗迹与陶窑有关,这10具人骨是与制陶有关的祭祀用人牲的遗存。

笔者认为,柘城孟庄和含山孙家岗都是规模较小的商代普通聚落遗址,所发掘的陶窑址也仅是非常普通的制陶作坊,通常不可能用人牲来作祭祀。像这样的例子,还有很多,详见谢文第88~91页所列。本文认为,为了烧制一些常见的陶器,而用一头牛、一头猪,甚至用人牲作祭祀,不符合正常思维逻辑;若如此,何不用牛、猪甚至人去交换陶器呢?笔者认为这样的推断就是“泛祭祀倾向”。更有甚者,如殷墟刘家庄北地发掘一制陶作坊址,面积有数万平方米。2010~2011年在此区域清理一批特殊遗迹,发掘者认为是祭祀遗存。谢文按祭牲的种类与组合,将这些所谓的“祭祀遗存”分为“人祭坑”、“人牛混祭坑”、”牛角祭祀坑”、“猪祭坑”等,并认为这些祭祀坑应与制陶作坊有关。笔者觉得此推测也值得商榷,理由同上。

2.郑州梁湖遗址的F6和F7,都是带有夯筑围墙的长方形地面起建的建筑,时代属殷墟时期。在F6的西北部和东北部分别发现4座所谓的“祭祀坑”,加上其西南部发现的一座,共9座,有的编墓葬号(如M15~17),有的编灰坑号(如H156~H158、H172~H174)。发表的资料没有详细介绍,但从发表的遗迹图片看,谢文称“它们就是所谓的‘陶器坑’”,并“倾向于M16是与F6营造有关的祭祀遗存,其他祭祀坑中至少有一部分是F6使用期间留下的遗存”。本文认为,这些“陶器坑”很可能是F6使用期间用于埋葬婴幼儿的瓮棺葬,虽然有些陶器中没有发现人骨,是因为有些夭折的婴幼儿太小,有些不排除是早产儿的可能,骨骼没能保留下来。在商代婴幼儿的夭折率是很高的,这种情况在安阳殷墟大司空发掘中常见。因此,本文认为这些“陶器坑”不宜简单判定其为“祭祀坑”。

3.在晚商遗址中,常会发现有牛坑、猪坑和羊坑,而且居住址中也出土大量的牛骨、猪骨和羊骨,说明这些动物都是商人肉食的主要来源,因此商人把这些动物作为祭牲奉献给祭祀对象,是很容易理解的。但考古发掘中很少发现生活居住址中出土马骨,说明马对商人的主要用途是驾车,而不是食用马肉。因此,晚商遗址中大量发现的“车马坑”或者明显做为“驾马”使用的马坑,都很好理解。但晚商社会中肯定会有一些病死的、或者老死的驾马,在商人不食用马肉的前提下,商人应该会把它们挖坑填埋。据谢文不完全统计,“考古发现的商文化埋马牲的祭祀坑约43座”。在殷墟就发现很多这样的马坑,如1960年在大司空村制骨作坊遗址发现的马坑(H415)和2004年在大司空村东南地发掘的诸多马坑(H159、H280、H387和H391),都散落在生活居址中,有些马坑形状显然就是马厩,马骨直接埋在马厩里,且均被灰土等生活垃圾所填埋,并没有明确的祭祀对象。谢文所统计的43座马坑中,不排除有相当一部分都是病死或老死的驾马的填埋坑。这些马坑应与祭祀无关。

4. 关于殷墟考古中清理的一些“空坑”,如小屯丙组基址的丙一基址附近和殷墟西北冈王陵区都发现坑状类遗迹,学界通常将之认定为“可能和祭祀后瘗埋粢盛有关,也可能与酒祭有关”。洹北商城1号基址南门塾夯土台基的南北两侧,也发现十余个“空坑”。这些坑分布随意无规律,形状、大小不一,坑壁不整,坑底不平,显然为随意取土所为,坑中填土含有大量碎夯土块。笔者是发掘主持者之一,认为这些坑应是1号基址南门塾夯土台基夯筑过程中应急取土所留,坑中所填碎夯土块正是修整夯土台基时填入的。这些空坑也应与祭祀无关。

5.在考古发掘中,常会遇见灰土坑或灰土文化堆积层中出土完整陶罐、陶瓮等器物的情况,如谢文在第224页讨论“祭品制度和祭祀方法”一节中,认为1997年殷墟王裕口南地H3的第2层堆积中有一件陶瓮,盛有谷物,即认定H3为祭祀坑,陶瓮中所盛谷物为祭品。其实并没有足够的证据为谢文此观点提供支撑。在2018年殷墟大司空东南地发掘中,也清理一座灰土坑,坑中出土一件完整的泥质灰陶瓮,当时笔者正带中国社会科学院研究生院考古系研究生实习,20多名学生对此陶瓮的性质提出了十余种不同的设想。这不仅反映了考古学研究的局限性,也充分说明了古代社会生活的复杂性,草率地将之“泛祭祀化”,势必把复杂的考古学现象简单化。

考古发掘和研究中有很多局限性,也是对遗迹性质判断和考古学解释中的盲点。“泛祭祀倾向”之所以频频发生,主要是对祭祀遗存的性质和祭祀对象不易判定,这是进行祭祀遗存研究的关键,也是最大的难点。谢文已认识到此问题,认为“当前学界对祭祀遗存,尤其是埋有牺牲的祭祀坑的判定标准不一致,致使一些普通的埋有动物或人的坑,被当作牲祭坑或燎祭坑”。正如谢肃文中所述,后世礼书对与祭祀无关的埋牲多有记载,引述于此,以方便读者。

《左传》昭公二十九年:卫侯向鲁昭公献乘马,“堑而死。公将为之椟。子家子曰:‘从者病矣,请以食之。’乃以帏裹之”。

《礼记·曲记上》:“祭服敝则焚之,祭器敝则埋之,龟策敝则埋之,牲死则埋之。”

《礼记·檀弓下》:“仲尼之畜狗死,使子贡埋之,曰:‘吾闻之也,敝帷不弃,为埋马也。敝盖不弃,为埋狗也。丘也贫,无盖,于其封也,亦予之席,毋使其首陷焉。’路马死,埋之以帷。”

《礼记·月令》:孟春之月,“掩骼埋胔”。即孟春要掩埋枯骨腐尸。

《淮南子·汜论训》:“故马免人于难者,其死也葬之。牛其死也,葬以大车为荐。”

由上可见,三代时期人们对一些与人相处和谐的动物(如狗)或者能“免人于难”的动物(如马、牛)的埋葬还是非常考究的。由此看来,对考古发掘中发现的部分动物埋葬坑,切不可轻易推断其为祭祀遗存。有一些人骨坑,有的一具人骨,有的多具、甚至十几具、或者几十具人骨集中埋葬的现象,其形成原因是非常复杂的。如青海喇家遗址发现多座填埋2-14人的房址,据研究为突发地震形成的遗存;又如内蒙古通辽哈民忙哈遗址和乌兰察布的庙子沟遗址,都发现数十具人骨集中填埋的遗存,据研究均是因为瘟疫而造成大量居民集体病亡的遗存。这些特殊现象切不可简单判定为祭祀遗存。

再比如,在殷墟考古发掘中,也常发现一些特殊的遗迹现象,对其性质的误判,使得对整个遗址的整体认识出现偏差。在小屯宫庙区的发掘中,就有学者曾将水井判定为“特型墓”,或将填有石子的水井推断为“石子窖”或“石子墓”。所幸已有学者对此进行了纠正。对遗迹性质的正确判断,是田野考古直接面对的问题,现场判断出现偏差,将会直接影响到后期的综合研究,在所谓“祭祀遗存”的性质判断方面尤为重要。

五、祭祀遗存判定标准的补充

商代祭祀遗存研究是个极为复杂的话题,也是商代考古学研究的难点。其首要的难点,也是该项研究的关键点,应是如何判断什么样的遗迹是祭祀性遗存,什么样的遗迹与祭祀无关,也就是说祭祀遗存的判定标准是什么。

首先,正如谢文所提,遗迹之间的相互关系,是判断祭祀遗存性质和祭祀对象的重要依据,绝不能仅凭孤证来判断。

所谓祭祀活动,就是一种人与神之间的“求索酬报关系”,说得直接些,祭祀就是人与神之间通过某种特殊的仪式进行的交易。交易就要有交易双方,祭祀活动就一定会有祭祀者和被祭祀者,即祭祀主导者和祭祀对象。从祭祀遗迹与周围遗迹的时空关系,来判断这些祭祀活动的祭祀对象,只要有明确的祭祀对象,基本可以判断该遗迹有可能是祭祀性遗存。

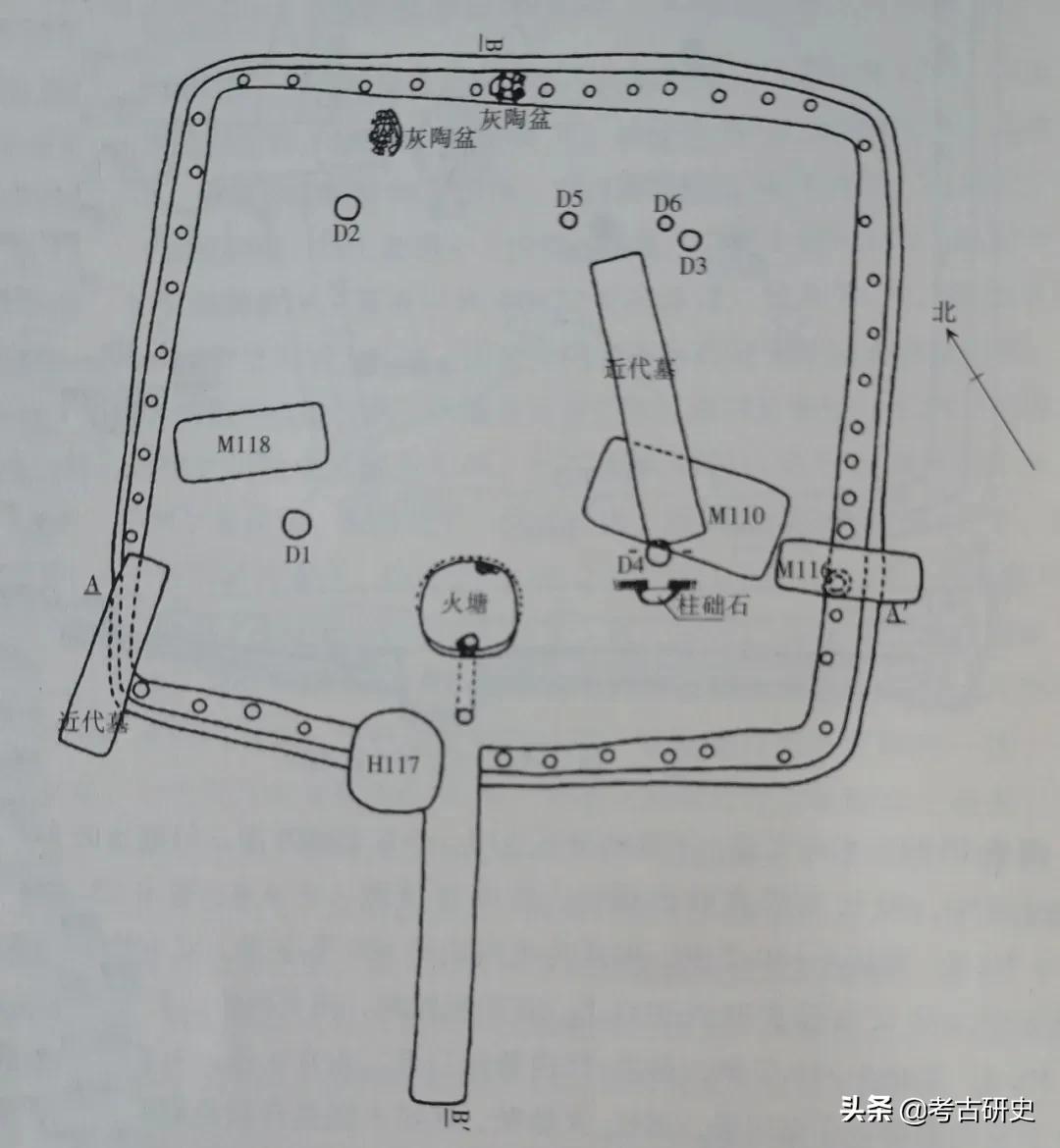

比如殷墟西北冈王陵区东区M1400周围分布的数以千计的方形坑状遗存,或埋数量不等的人骨,或埋若干动物,或人和动物混葬,其祭祀对象显然都是商王陵,这些遗迹无疑为商王陵区的共公祭祀遗存;再比如小屯宫庙区乙七基址中和基址南侧排列整齐的埋人、动物或马车的葬坑,显然也是为这些性质特殊的建筑基址所置,其置祭的对象明确,也应是祭祀性遗存。但是,比如后冈圆坑(1959HGH10)和2017年大司空东南地清理的H196(图一),都呈圆形坑状,埋葬大量人骨和部分动物骨骼,都没有明确的属主遗存(或称祭祀对象)。因此,很难将这类遗迹判断为祭祀遗存。像这类特殊遗迹,在殷墟等商代遗址中颇不鲜见,其形成原因可能很复杂,很难将其定性为祭祀遗存。因此本文认为,暂将此类遗存称为“乱葬坑”更容易理解。可见,是否有明确的祭祀对象,将成为判断是否为祭祀遗存的关键点。

其次,有明确可靠的佐证证据,也可判定其是否为祭祀性遗存。

比如,对铜山丘湾社祀遗存的判定,既有考古发掘的实证,如社祀遗址中间有大型“埋石”,周围分布着数量众多的人和狗的骨架;又有大量相应的文献记载,如文献记载“殷人之礼,其社用石”、“社祀,有虞氏用土,夏后氏用松,殷人用石,周人用粟”等;且考古实证与文献之间还能充分的相互印证。因此,学界对丘湾社祀遗存性质的判定几无疑义。

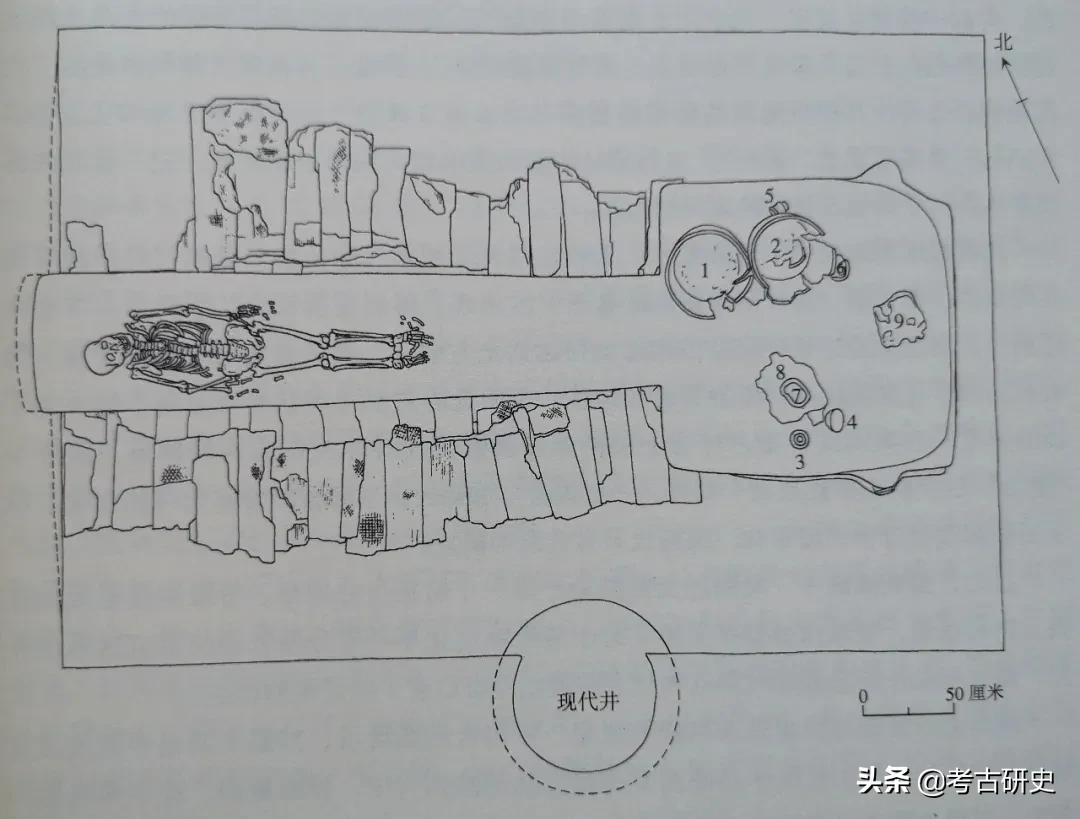

再比如,2017年在殷墟大司空村东南地发掘的H158,为一座椭圆形坑,坑底有两个呈跪姿的成年男性骨架,头各扣一陶甑,旁各置一件陶鬲(图二)。显然陶鬲与陶甑是一套蒸煮用的炊具,把陶甑扣在人头上,显然表达的是蒸煮人头,是一种祭祀活动。此类方式的祭祀,在殷墟已发现两处明确的案例,一处是殷墟西北冈王陵区M259,另一处是1999年刘家庄北地发掘的M1046,两墓各出土一件用铜甗蒸煮人头的标本。经学者研究,这两件蒸煮人头的铜甗,显然是某种特殊的祭祀活动所留。这两个明确为祭祀遗存的案例,可为大司空村东南地H158的性质判定提供佐证。

第三,现代科技手段的介入,将有助于鉴别某些特殊遗迹的性质是否为祭祀遗存。

比如1959年在殷墟后冈发掘的一座圆形坑状遗存,编号59HGH10,以前学界常将其称为“后冈圆形祭祀坑”,甚至有辞书直接将之列为一个独立辞条,称为“后冈祭祀坑”,并推测坑中堆积与燎祭有关。关于此坑的性质分歧较大,郭沫若认为是座墓葬,圆坑中央侧身屈肢的一具骨架可能就是墓主,墓主“或因罪而死,故葬颇简略,然仍有不少殉葬的奴隶(24人)和殉葬品”。赵佩馨认为此坑是附属于大墓或建筑物的殉葬坑,坑中填埋的是一队戍卒和其首领——戍嗣子。该坑的发掘者认为是杀殉坑。《商周考古》提出后冈59H1为人祭坑,而非殉葬坑,纠正了以往关于它是墓葬或杀殉坑的认识。《殷墟发掘报告》在报道该坑时,推测坑内的火烧遗迹与燎祭有关。刘一曼等认为此坑为祭祀坑,坑内上、中层人骨和下层人骨,分别是两次时间相距不远的祭祀所遗留,并提出下层人骨采用了“宜”和“伐”两种处理人牲的方法,上、下层人骨采用了薶、燎等多种祭祀方法,并推测坑中人牲大多是本地居民,可能是高级贵族奴隶主的家内奴隶;祭祀对象是以其西北200米左右处的几座“大墓墓主为代表的该族的一群祖先”,主祭者是这些“大墓墓主的后代,是该家族(或宗族)的族长或该族的上层显贵,很可能属王室成员”。

像后冈H10这样的特殊遗存,在殷墟并不少见,同一批考古发掘资料,不同的学者对其性质的判定分歧如此之大,也为学界少见。后冈H10的发掘时间较早,如果人骨保存状况较好且没有被污染的话,应该可以对H10出土的人骨进行DNA检测和同位素分析,看看这些人是否属同一家族,是否有血缘关系。如果H10的所有人骨都属同一家族,且均有血缘关系,很难想象用整个家族的人为某对象进行祭祀,况且从戍嗣子鼎和铜卣来看,该家族还具有相当高的社会地位。再如2017年大司空发掘的H158和H196中的人骨,也可进行科学检测,尤其H196的底部集中埋葬着十六具人架,既有成年人,也有未成年人;既有男性,也有女性;既有俯身直肢和屈肢,也有仰身直肢和屈肢以及侧身屈肢;既有完整全躯的,也有无头身躯或仅余盆骨向下的半躯骨架。对这些特殊方式埋葬的人群进行DNA和同位素检测,定能为判断其是否为祭祀性遗存提供科学依据和有力佐证

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000