郑岩:青州龙兴寺北朝背屏式造像的插榫与莲座

摘要:山东青州龙兴寺窖藏出土北朝体量硕大的背屏式三尊像,多见主尊所踏莲蓬制为柱状而插入另石雕成的覆莲瓣状基座者,如此以小承大,加之分体制作,极难安置平稳。这种不合常规的做法,除了可能是作坊和工匠在市场竞争中炫技的手段,还包含着特定的宗教意涵和功能。佛教感应故事中见有散落的造像部件依靠宗教力量而聚合的情节,其中的观念或可影响到造像的制作与安装。这个细节提醒我们进一步将造像的形式与宗教观念、仪式联系起来加以考察。

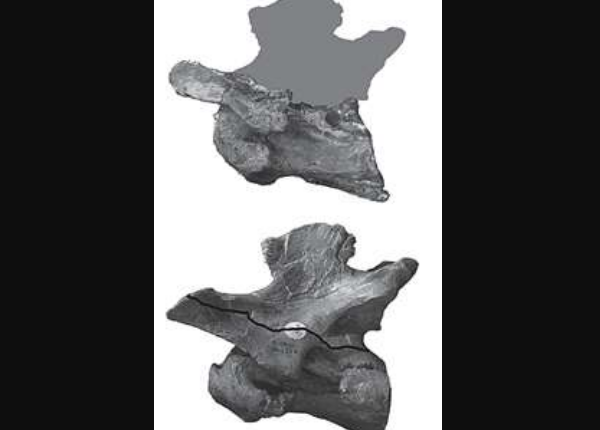

在山东青州龙兴寺窖藏出土的大批佛教造像中,纪年最早的是北魏永安二年(529)韩小华造像(图1)。这铺带背屏的三尊像高55厘米,佛和菩萨皆立于莲花上,下设长方形基座,整铺造像用一块石头雕出。与这种做法不同,还一些造像的莲蓬下制为柱状榫(图2),安插在另一块石头雕成的覆莲瓣状基座上。窖藏内即出土有单独雕凿的莲座残块(图3)。

图1 山东青州龙兴寺出土北魏永安二年(529)韩小华造像(青州市博物馆提供)

图1 山东青州龙兴寺出土北魏永安二年(529)韩小华造像(青州市博物馆提供)

图2 山东青州龙兴寺出土北齐佛像(青州市博物馆提供)

图2 山东青州龙兴寺出土北齐佛像(青州市博物馆提供)

图3 山东青州龙兴寺出土北朝覆莲座(青州市博物馆提供)

图3 山东青州龙兴寺出土北朝覆莲座(青州市博物馆提供)

单体造像体量有限,要稳妥地安置在莲座上并不难。但令人困惑的是,一些大型背屏式三尊像并不采用韩小华造像整石雕造的做法,而是以另外一石雕刻莲座后,再进行组装。龙兴寺窖藏出土最大的一件背屏式三尊像为东魏时期的作品,复原后高度近3米(图4、图5),沉重的造像全部收束在主尊佛像所踏莲蓬根部这一个支点上。对照两胁侍菩萨下部的弧形轮廓,可推知已失去的莲花座不会太大。如此以小承大,极难安置平稳。

图4 山东青州龙兴寺出土东魏背屏式三尊像(青州市博物馆提供)

图4 山东青州龙兴寺出土东魏背屏式三尊像(青州市博物馆提供)

图5 山东青州龙兴寺出土东魏背屏式三尊像正立面图(郑岩绘图)

图5 山东青州龙兴寺出土东魏背屏式三尊像正立面图(郑岩绘图)

现存美国波士顿加德纳美术馆(Isabella Stewart Gardner Museum)的东魏武定元年(543)骆子宽造像的莲座下有长方形基座,与造像主体分开雕凿后再组装为一体(图6)。这种形式比一个单体莲花座稳定得多,不失为复原龙兴寺大型背屏式三尊像另一个可参考的方案。但即使如此,两块巨石的衔接部位仍局限于一个点上,与用单独一石雕刻的韩小华造像、青州西王孔古庙的北魏正光六年(525)贾智渊妻张宝珠造像(图7)相比,其稳定性仍差得远。

图6 加德纳美术馆藏东魏武定元年(543)骆子宽造像

图6 加德纳美术馆藏东魏武定元年(543)骆子宽造像

图7 山东青州西王孔庄古庙北魏正光六年(525)张宝珠造像(山东博物馆提供)

图7 山东青州西王孔庄古庙北魏正光六年(525)张宝珠造像(山东博物馆提供)

从龙兴寺三尊像背屏底部内弧的边缘来看,单体的莲花底座并不会在很大程度上增加造像的高度。如果像骆子宽造像那样再有一个长方形底座,当然会加高一些。但是,骆子宽造像(残高77厘米)复原后高度大约1米左右,也只是龙兴寺中型造像的高度,可知工匠选择分体制作,并不是因为石材大小的局限。分体制作的方式如此不合常规,那么其目的究竟何在呢?要回答这个问题还缺乏直接的证据,我只是尝试性地提出一些思考的路径。首先可以考虑到的是当时造像的生产机制。青州出土造像数量极多,除龙兴寺和张宝珠造像外,还有七级寺等地的发现,附近的临朐明道寺、白龙寺,乃至惠民、博兴、广饶、临淄、诸城、安丘等地,都有较多北朝石造像出土。这些造像不可能出自同一作坊,即使在青州一地,也存在不同的工匠群体。各个作坊之间会有一定的合作与交流,但同时也必然存在竞争。一些匠师凭借高超的技术和独特的样式,在竞争中脱颖而出,承接下资费不凡的订件。这种机制激励着匠师们不断探索,知难而进,创造出更富有新意的作品。龙兴寺分体制作的背屏式造像远比整体制作的韩小华造像和张宝珠造像更为新奇,工匠严格地计算过造像的重量和重心,从侧面看,佛像头光和身光所形成的背屏有着微妙的曲度,上部逐渐减薄,以求稳固;下部的双龙与莲花变化多端,内弧的边缘美轮美奂,呼应着莲座浑圆的形体,也消解了造像的沉重感。这种“炫技”式的作品费工费力,显然不是为了追求生产效率的最大化,但会增加工匠在市场中的声望,博取资财丰厚的供养人的青眼。而能够向寺院进献造像精品的人,自然就拥有更多的功德。青州龙兴寺在北朝时期级别极高,其功德主包括外戚娄定远等显贵。而与青州比邻的临朐县寺头镇小时家庄村西山前台地上的白龙寺,则是一处规模极小的乡间小寺(图8)。以两处寺院遗址出土的造像相比较,就不难理解寺院等级、供养人阶层和工匠造像水平之间的差别。

图8 山东临朐小时家庄白龙寺出土北魏普泰二年(532)造像

图8 山东临朐小时家庄白龙寺出土北魏普泰二年(532)造像

除了上述社会因素,更深层的原因应是特定的宗教观念。一个早期分体制作的造像的故事,见于梁释慧皎《高僧传》等书。据记载,东晋咸和年间,丹阳尹高悝于张侯桥浦里掘得一西域金像,“无有光趺,而制作甚工”,其梵文题记称,造像是阿育王第四女所造。当运载佛像的牛车路过长干巷口时,牛不复前行。御者奉命任牛所往,到达了长干寺。高悝便在该寺安置佛像。不久,临海县渔人张系世在海口“得铜莲花趺,浮在水上”。莲花趺安在造像足下时,“契然相应”。五位西域僧人前来拜见高悝,称曾在天竺得阿育王像,后在战乱中遗失。他们梦得像出江东,为高悝获得,故远来礼拜。五人面对长干寺的金像“歔欷涕泣,像金放光,照于堂内”。咸安元年(371),交州合浦采珠人董宗之又在海底发现了一片铜佛光。这些残块被集中起来,与金像“孔穴悬同,光色一重。凡四十余年,东西祥感,光趺方具”。这个故事真实与否并不重要,重要的是它反映了一种宗教观念:金像自身具有超凡的力量,这种力量能够驾驭牛车,能使沉重的莲花座漂浮在水面,能与虔诚的礼拜者互动,能战胜距离和时间,将失落的铜背光、莲座与金像召唤、拼合在一起。在现实世界,这种力量要靠艺术家的才智与技术传达出来,而故事中所讲的分散与聚合,便转换为艺术的技法与语言。美国旧金山亚洲美术馆所藏后赵建武四年(338)鎏金铜释迦牟尼像(图9、图10)是现存纪年最早的金铜造像实物,与高悝所见金像的年代相仿佛,佛像和方座通高39.7厘米,为一体铸造,但其后脑勺附加的榫却说明原有分铸的头光。

许多小型金铜造像为一体铸造,但在6世纪前后,的确也流行多个构件组合而成的造像。1999年西安市未央区六村堡大刘寨出土的北魏比丘惠津造铜鎏金三尊像通高35厘米(图11),其中的佛、菩萨、莲座、背光等7个构件分体铸造后,再进行组装,插在莲瓣下方圆座两侧的龙和莲花、梗、叶,与青州背屏式三尊像中菩萨脚下的浮雕在题材和风格上都极为相似,只是因为材质不同,前者采用了透雕技法,显得更为灵巧。端方旧藏、今存美国波士顿美术馆的隋开皇十三年(593)范氏造像传为河北赵县早年出土,通高76.5厘米,由一佛、二菩萨、二声闻、二缘觉、二力士,以及狮子、香炉、飞天、菩提树、璎珞、莲花座、双重方形佛床等组成,采用大量分铸的构件组合,是这时期更为出色的作品(图12)。与之相似的例子还有1974年西安八里村出土的开皇四年(584)宁远将军武强县丞董钦造像(图13)和上海博物馆藏一铺七尊像。这三件作品表现的皆是以阿弥陀佛为中心的净土世界,斑斓的色彩、精巧的机械构造与精确雅致的造型相配合,使得这个理想的极乐世界不再是一种虚无缥缈的概念,而变得可观可触。以石材制作的青州背屏三尊像可能借鉴了金铜造像的造型与技术,使得整铺造像仿佛从一朵红莲中生出,举重若轻,显示了工匠杰出的技艺;另一方面,繁复、精密、机巧,也是宗教神显、变现所必不可少的特征,这样,在分离与聚合种种手段中,“人工”与“天工”便难解难分。

图9 旧金山亚洲美术馆所藏后赵建武四年(338)鎏金铜释迦牟尼像

图9 旧金山亚洲美术馆所藏后赵建武四年(338)鎏金铜释迦牟尼像

图10 旧金山亚洲美术馆所藏后赵建武四年(338)鎏金铜释迦牟尼像局部(张帆摄影)

图10 旧金山亚洲美术馆所藏后赵建武四年(338)鎏金铜释迦牟尼像局部(张帆摄影)

图11 陕西西安大刘寨出土北魏比丘惠津造铜鎏金三尊像(陕西历史博物馆提供)

图11 陕西西安大刘寨出土北魏比丘惠津造铜鎏金三尊像(陕西历史博物馆提供)

图12 波士顿美术馆藏隋开皇十三年(593)范氏造像

图12 波士顿美术馆藏隋开皇十三年(593)范氏造像

图13 陕西西安八里村出土开皇四年(584)董钦造像局部(郑岩摄影)

图13 陕西西安八里村出土开皇四年(584)董钦造像局部(郑岩摄影)

考虑到造像安置时所遇到的技术挑战,我们还可以从仪式的角度理解这种结构。一尊出于凡人之手的造像,只有经过点睛、开光等仪式,才能被信众视作具有神性的偶像,在此之前,则不具有任何宗教力量。唐人张鷟《朝野佥载》卷五记,武周证圣元年(695),受武则天宠爱的薛怀义在洛阳明堂北造功德堂,其中有高达九百尺的夹纻大像,当五月十五起无遮大会时,怀义“掘地深五丈,以乱彩为宫殿台阁,屈竹为胎,张施为桢盖。又为大像金刚,并坑中引上,诈称从地涌出”。《妙法莲华经·从地踊出品》讲佛灭度之后,“娑婆世界三千大千国土,地皆振裂,而于其中有无量千万亿菩萨摩诃萨,同时踊出”。南朝梁时,沈约写有《佛记序》一文,神化梁武帝萧衍护持佛教的事业,文中收集历代佛教感应事迹,也多见“山裂水开,时时瑞像来现,或塔由地踊,或佛降因空”等辞藻。

薛怀义为取悦武则天一番操作,使金刚像魔幻登场,显示“涌出”是一种超自然的神迹。这当然是一个特别的例子,但是,落成仪式是造像完成的最后环节,却是不争的事实。我们不妨设想一下龙兴寺背屏式三尊像安放现场的景象:在一片经声佛号中,经过特殊的技术控制,宏伟的三尊像插榫与莲座精准对接,无枘凿之乖,而有符节之合。这仿佛如薛怀义从深坑中引出金刚像,不仅具有了一种仪式感,而且也被观者理解为一种神迹。现场的观者细察莲瓣与莲蓬的结合处,欲歙欲张,若即若离。这种不确定感中蕴含的可能性,在图像中发展为对神迹、神变精彩的视觉转换——游龙口中吐出的莲梗生出花瓣,此为一变;花芯中生出另一级妙曼的花苞、梗茎和莲蓬,再是一变;莲蓬上承托亭亭而立胁侍菩萨,又是一变……远而望之,佛与菩萨姿容美好,金碧增饰,斑斓晃曜,大放光明;背光边缘诸伎乐的演奏,也与佛堂内的丝竹金石融为一体!诚然,佛教艺术研究的“正道”是基于理性的实证,以上种种推测,不免有异想天开之嫌。但是,从佛教内部来看,一尊造像的诞生,便是宗教力量与艺术力量融汇的结果,否则,它们在整个礼仪系统中就毫无意义。当年的信徒,不正是在这些艺术力量的激发下,意乱神迷地走进这个精神世界的吗?

- 0001

- 0000

- 0000

- 0001

- 0001