梁云:早期秦文化探索

#2021年度全国十大考古新发现#早期秦文化是两周考古的一大重大课题,而与这一课题有关的礼县大堡子山、清水县李崖遗址、甘谷毛家坪遗址、张家川马家塬西戎墓地都是当年入选年度十大考古的热门项目!在对这些遗址和早期秦文化的研究方面,西北大的梁云先生是这方面的佼佼者!

▴《早期秦文化探索》 上海古籍出版社,2021年12月

▴《早期秦文化探索》 上海古籍出版社,2021年12月

这本书算是我自2004年以来从事早期秦文化考古工作的一个阶段性总结,也是历年来相关研究的一个汇总、整合以及补充。记得2003年我从北京大学博士毕业,进入南开大学博士后科研流动站。当年11月,受信立祥先生委托,代表中国国家博物馆赴兰州参加五家单位(甘肃省文物考古研究所、陕西省考古研究所、北京大学、中国国家博物馆、西北大学)“早期秦文化”联合考古项目的启动会。如此多的“重量级”单位联手做一件事,当时还前所未有,可见由于礼县大堡子山的发现,学术界对早期秦史的关注热度。

▴西山城址示意图

▴西山城址示意图

2004年3—4月对礼县所在的西汉水上游进行了全面踏查,调查报告后来出版。2004年下半年至2005年上半年发掘鸾亭山。2005年春夏,王建新、赵丛苍两位老师率领西北大学考古专业本科生在西山遗址进行田野实习,发掘到夯土建筑基址和西周晚期的铜器墓;11月考古队又勘探发现城址。相关研究见本书第五章第一节。我在南开大学博士后科研流动站的两年时间大多在礼县跑田野,在天津反倒没怎么待。出站报告为《早期秦文化及相关问题探讨》,其中关于嬴秦西迁问题,倾向于“山西说”;后来再加整理,撰写了《嬴秦西迁三说平议》,发表于《中国史研究》2017年第3期;相关内容见本书第三章。出站报告还认为大堡子山可能是“西新邑”,西山可能是秦故都“西垂”或“西犬丘”。前者即后来发表的《西新邑考》,后者一直未刊发,因为当时工作刚刚开展,感觉资料不足,现在回头看,西山还是礼县年代最早的秦文化遗址(城址)。

▴李崖遗址 全景

▴李崖遗址 全景

▴M6墓坑出土的鬲

▴M6墓坑出土的鬲

2005年出站后我进入中国国家博物馆考古部,继续在甘肃的工作。10—11月调查牛头河流域,发现李崖是该流域面积最大的西周遗址,还在清水县博物馆见到采自该遗址的商式分裆鬲,虽然当初对陶鬲的年代判断有误,但毕竟为后来的发掘选点提供了线索。

▴大堡子山所处地形:为两条河水的交汇处

▴大堡子山所处地形:为两条河水的交汇处

2006—2007年项目组工作的重点是大堡子山遗址,有一系列重要发现,包括城址、建筑基址、“秦子”乐器坑、国人墓地等。当时就大墓的墓主、乐器坑的性质、“秦子”是谁等问题,考古队内部曾热烈讨论过,但最终谁也说服不了谁,这其实是学术研究的正常现象。发掘前后我曾撰写多篇相关论文,如《“秦子”诸器的年代及有关问题》《甘肃礼县大堡子山青铜乐器坑探讨》《甘肃礼县大堡子山秦公器与秦子器组合的复原研究》,并陆续发表。内容见本书第二章第四节第三部分、第五章第二节。当然,对“秦子”的认识还有反复,最新意见以本书为准。

▴大堡子山出土春秋早期鸱鸮形马胄饰中国国家博物馆藏

▴大堡子山出土春秋早期鸱鸮形马胄饰中国国家博物馆藏

2008年中国国家博物馆、北京大学、陕西省考古研究院合作的“关中秦汉离宫别馆调查”项目启动,11月先调查了关中西部的汧河流域,重点在汧、渭交汇地带。当时感觉秦文公所作“汧渭之会”“鄜畤”“陈宝祠”在三个不同地点,后来撰文分析,内容见本书第五章第四节。最近我又带学生赴魏家崖(或陈家崖)调查,通过铲剖面揭露的现象,辅以小规模勘探,发现了城址的线索。当然还需大面积勘探,进一步发掘,以最终确认。 2009—2011年参与赵化成先生带队的清水县李崖遗址发掘。当年的发掘可谓曲折,2009年清理了两个灰坑,2011年上半年在遗址的二级台地上发掘了北魏城址及居址,不是想要的东西,但坚持做完;下半年在一级台地才发掘到西周墓,是在2米多厚的淤土层下。李崖西周墓的商文化色彩很浓,大家一致认为是目前所知最早的秦墓。发掘前我曾撰写《牛头河流域考古调查》《非子封邑的考古学探索》并发表,发掘后还撰文探讨李崖西周墓的分期、年代、文化因素、族属,未发表,内容见本书第五章第三节。还撰写《论早期秦文化的两类遗存》,探讨李崖与其他遗址秦文化的关系,内容见本书第四章第二节。

▴礼县大堡子山乐器坑

▴礼县大堡子山乐器坑

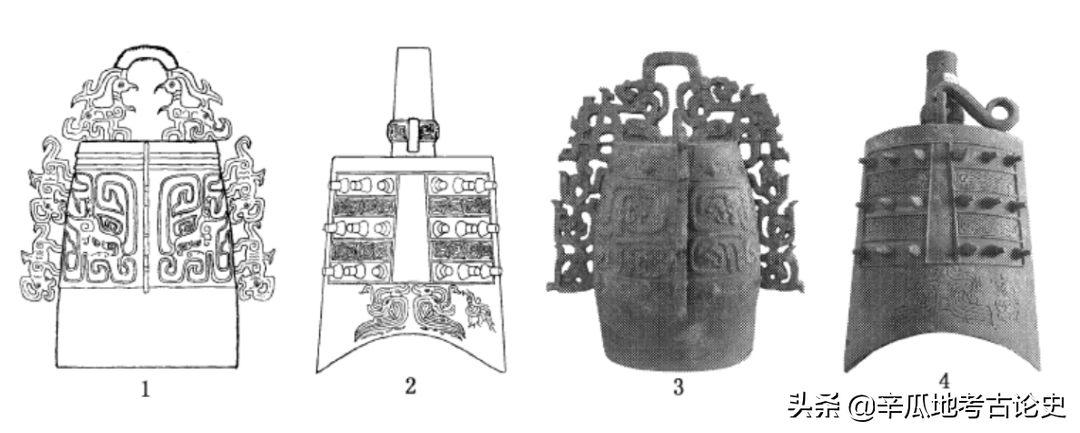

▴铜钟1、眉县镈钟2、眉县甬钟3、大堡子山秦子镈 4、大堡子山秦子甬钟采自《论早期秦文化的来源与形成》

▴铜钟1、眉县镈钟2、眉县甬钟3、大堡子山秦子镈 4、大堡子山秦子甬钟采自《论早期秦文化的来源与形成》

有感于探讨嬴秦西迁的年代还得要以考古资料为准,2010年我撰文梳理了甘肃东部早期秦文化居址的年代序列,2012年正式发表于《秦始皇帝陵博物院》(院刊),这也是本书第二章的雏形。第二章还补充了墓葬的陶器、铜器材料,从而形成一个总体的编年。2012—2014年我带队发掘甘谷毛家坪遗址,秦贵族墓的多元文化因素给我留下了深刻印象。发掘间隙,我运用文化因素分析法,撰文分析了早期秦文化的来源与形成,2014年曾在北京大学作报告,2017年发表于《考古学报》,内容见本书第四章第三节。秦与周边文化的关系始终是我关心的问题。尤其是张家川马家塬西戎墓地的发现,引人瞩目。该墓地的发掘被并入早期秦文化项目,项目由此改名为“秦文化与西戎文化考古”。其间我撰长文探讨秦与西戎关系在早、中、晚三个阶段的演变,2016年发表于《西部考古》,以祝贺西北大学考古专业成立60周年。文章的第一部分即本书第六章第一节。第六章第二节谈周余民墓葬及其与秦文化的关系,是新增添进去的,涵盖了近年在关中东部及泾河上游的新发现。

▴斯芬克斯形费昂斯吊坠(M44:10)右侧采自《乌兹别克斯坦拜松市拉巴特墓地2017年发掘简报》

▴斯芬克斯形费昂斯吊坠(M44:10)右侧采自《乌兹别克斯坦拜松市拉巴特墓地2017年发掘简报》

2015年以后我的田野工作重心转移到中亚,直至2020年新冠疫情暴发,中亚工作被按了“暂停键”。这期间我依然心系甘、陕两地,2015年后联合考古队重返礼县,并在大堡子山发掘了两座贵族墓及一座车马坑,材料也被本书吸收。再回首,十几年来自己亲历的每一次调查、每一次发掘都有文稿产生,算是没有辜负这段时光、经历和汗水。同时也深感田野工作是考古学思想的源头活水,灵感之由来,生命力之所在。本书可说是我“田野味儿”最浓、第一手材料最充实的一本专著,书中具体观点难言定论,不排除将来被新发现修正,乃至推翻的可能,但基本做到逻辑自洽、自圆其说。其探讨的意义大于结论,故取书名为“探索”。特别感到幸运的是,在我学术生涯刚刚起步的时候,就能投身到“早期秦文化”这一团队阵容强大、学术意义重大,且能长期持续开展的课题中去,受益之多,已非语言所能形容。该课题创造了多家单位联合攻关的成功典范,成果辉煌;占尽天时、地利、人和,其成功经验今天也很难复制。谨在此,向课题的策划者、组织者,也是课题组的第一任成员赵化成、信立祥、杨惠福、王辉、焦南峰、王建新等先生,致以真挚感谢和崇高敬意!同时感谢王刚先生,他为我们在礼县的工作提供了莫大帮助。还要感谢长期奔赴在田野一线,曾与我同甘共苦过的田亚岐、毛瑞林、李永宁、游富祥、曹大志、侯红伟、方志军等师友,本书所用材料是集体劳动的成果,包含了他们的辛苦贡献。特别感谢史党社先生,正是因为他的建议和推荐,本书才被纳入“秦文明新探丛书”。没有这个出版计划,我的相关专著可能要晚到若干年后才能面世。早期秦文化的考古学探索渐入佳境,远未结束;行至中游,道阻且长。回忆2014年毛家坪发掘结束,师生握手、同声话别:“士不可以不弘毅,任重而道远。”愿以夫子之语自励、共勉!

- 0005

- 0002

- 0000

- 0002

- 0001