夏鼐:长沙近郊古墓发掘记略

#2021年度全国十大考古新发现#今年入选十大考古终评的如:云梦郑家湖墓,樟树国字山墓,衢江土墩墓等都是典型的南方两周时期的墓葬。对于这些墓葬发掘技术的积累,基本都可以追溯到上世纪五十年代初夏鼐先生带领中科院考古所的年轻人对长沙地区战国墓的发掘。当然长沙那里的墓葬又不免引起当地盗墓家族以及后来的马王堆汉墓的故事。

夏鼐先生(1910年2月7日—1985年6月19日),是中国考古学的奠基人之一。本文为夏鼐先生于1951年长沙发掘之后所作的长沙近郊古墓发掘记略。

湖南长沙市的近郊是古代的墓葬区域,新中国成立前古墓被盗掘的很多。新中国成立后,中国科学院考古研究所为了抢救文物,1951年遣派包括夏鼐先生在内的发掘团到长沙工作。从1951年10月至次年2月,历时3月,却是江南第一次规模较大的正式考古发掘。

湖南长沙市的近郊,南北东三面,都是古代的墓葬区域。近二十年来,这些古墓被盗掘的很多,总计当已达千数以上。许多出土品都经过了古董商人,流入美帝及日帝的手中去。战前美帝还派人驻在长沙购买盗运出国。

这实是我国文化遗产的大损失。新中国成立后,长沙近郊进行建筑工程,在造屋平土及烧砖取泥的过程中,又时常发现古墓。中国科学院考古研究所为了抢救文物,1951年遣派发掘团到长沙工作。10月18日开工,至次年2月7日发掘工作才全部结束,一共做了三个多月。

工作人员有考古所夏鼐、安志敏、石兴邦、王伯洪、王仲殊、陈公柔、钟少林七人,南京博物院宋伯胤、王文林二人。又湖南博物馆馆员程鹤轩也参加了一个时期。工作中,蒙湖南省人民政府、长沙市人民政府、湖南文管会和省立博物馆筹备处等多方协助,是我们所要深加感谢的。

▲ 夏鼐

▲ 夏鼐

一、工作的范围

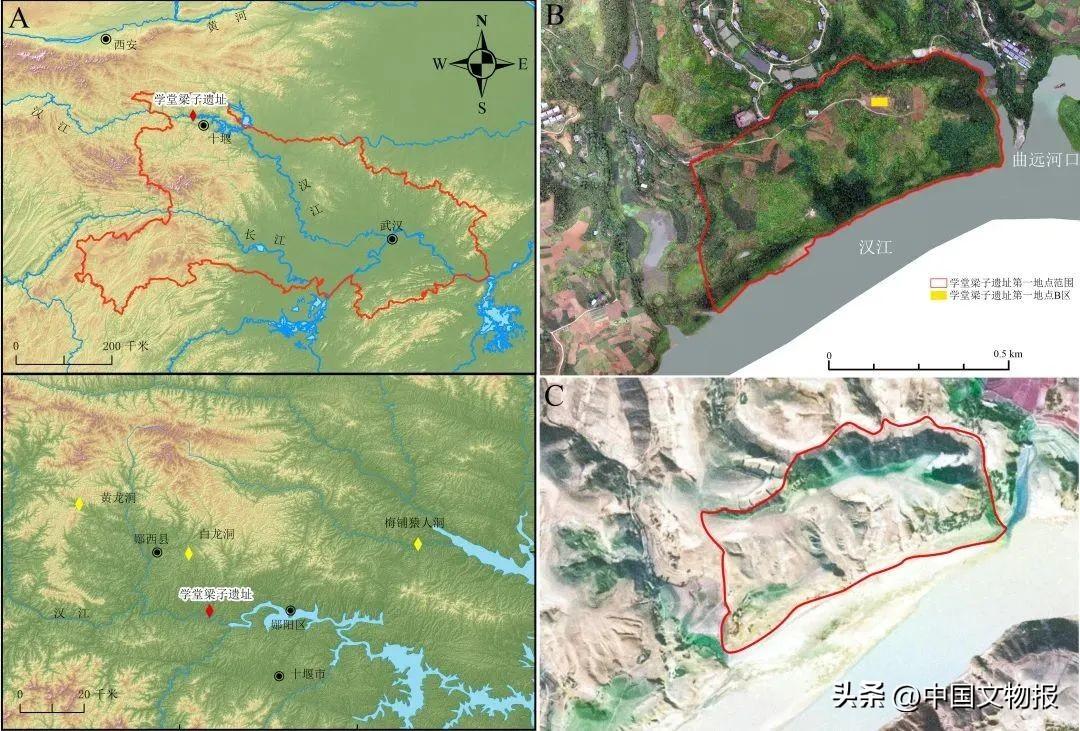

这次长沙发掘的地点,一共四处:(一)城北的伍家岭;(二)小吴门外的陈家大山,包括袁家岭;(三)城东五里牌的杨家山,包括徐家湾;(四)浏阳门外的识字岭(图一)。这四个墓地都是在小丘陵上。这些丘陵的表面是厚约一公尺的松软的红壤,下面便是坚硬的带有斑块的红土。在地史上,这红土层相当于华北的泥河湾或周口店的堆积层。古代的填墓,都打破了表面的红壤,掘入红土层中。现在平土造屋或取土烧砖的过程中,表面的红壤被移去后,墓口便显露出来了。因为墓中的填土和四围的红土层,色泽和质地都不相同,很容易识别;所以一露出来后便多遭盗掘了。这四个墓地,不仅地形和土壤相类似;便是墓葬的主要时代,也是大致相近的。在我们所掘开的162墓中(伍家岭73,陈家大山25,杨家山7,识字岭57),战国到西汉时期的共136墓,占全数84%。现在将四处发掘的收获,合并起来做报道。

▲ 长沙近郊古墓群的简图

▲ 长沙近郊古墓群的简图

二、战国时代的楚墓

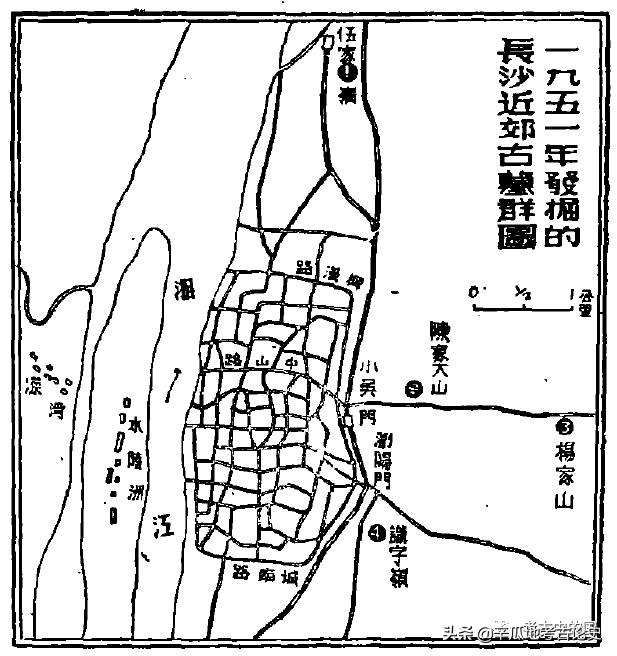

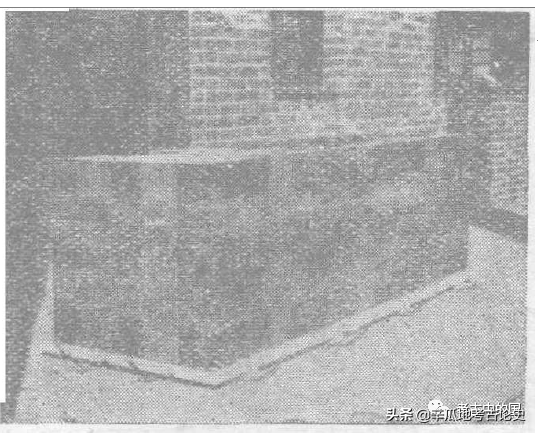

早期的墓葬是属于战国时代的。墓室作长方形,深度有达8-9公尺者。常有斜坡式的墓道。地面上有时覆以土冢。墓室的大小,普通是2.3-3.0公尺长,1-2公尺宽。我们所掘的最大的一墓,长5公尺,宽4.2公尺。楚墓大多是木椁墓,椁木保存的程度不一样,有些只剩下放置枕木的槽沟的痕迹,木质已完全腐朽不见,有些椁木保存得非常完整,盗掘者须用锯或斧把椁盖的木板切一缺口后才能进去。保存良好的原因,是由于木椁的上下及四周,都有几公寸厚的不渗水的白膏泥。(有人以为是蜃灰,但经化学分析,知道即地质学上的粘土,并非是蜃灰。)木棺放置于木椁的中间,棺椁之间,留有空隙,以便放置殉葬品(图二)。因为长沙的土壤带酸性的关系,古墓中的尸骨几乎都己销蚀无留;但在棺木保存完整的楚墓中,不但尸骨尚存,连头发也保存完好。棺中的殉葬品有玉璧等。尸身的底下,有时裱以镂花的木板。木棺作长方形,内涂朱漆,外涂灰黑色油漆。外面在未上漆以前,还缠绕几道布帛(图三)。

▲ 战国楚墓的木椁及木棺(在五里牌)

▲ 战国楚墓的木椁及木棺(在五里牌)

▲ 完整的战国漆棺

▲ 完整的战国漆棺

楚墓的殉葬品,有陶器、铜器、漆器、木器等。陶器和铜制容器,以鼎、壶、敦为最普通。小墓中至少也有这三种陶器各一件(图四)。鼎是高足的,和寿县楚墓出土的鐈鼎相似。敦作圆球形,有三脚,盖上也有可作足用的三钮,可以倒置。鼎盛肉食,壶盛酒浆,敦盛黍稷,都是日常所需要的陶器。我们1950年在平原省辉县所发掘的战国墓中,最普通的殉葬陶器是鼎、壶及细把豆(见科学通报2卷2期147页)。豆是盛“菹醢”用的,在长沙发现不多。两处所出的互相比较,都有鼎和壶,仅形状稍有差别。又长沙的敦相当于辉县的豆,或由于两处老百姓的日常食品不同,所以采用不同的容器。

▲ 长沙战国时小墓所出的普通陶器

▲ 长沙战国时小墓所出的普通陶器

楚墓规模较大的,常有铜兵器如戈、矛、剑、箭和涂漆的弓,使人想起楚辞中的“带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。”(《九歌》中的《国殇》)可见楚人的好武。戈矛的涂漆的柄,有时也仍保存。柄的下端有铜鐏,漆器有耳杯、剑鞘等。木器除了前面所说的雕花木板之外,有木梳、木俑等。其中以木俑为最可珍贵,多以墨画眉目,男俑朱唇有髭,衣缘皆绘有花纹,胸前有墨书文字(图五)。有些木俑的身上穿着用绢做成的衣服。这些木偶使我们可以看到当时楚人的形貌和衣饰。又有铜镜,质薄,三弦文鼻钮,有很工细的蟠龙纹或羽状纹(图六)。丝带及有花纹的残绢也有发现。并且发现了37根有字的残竹筒,文字多不可识。但其中亦有可识的如“金戈八”及“鼎八”之类,大概是记录殉葬物的品名和件数。这些是现存的最古的竹简(图七)。有几座墓大概是秦墓。楚顷襄王二十一年(公元前278年)秦将白起把楚国的郢都攻破,取洞庭、五都(渚)、江南,楚国君臣逃到陈城去。长沙大概是这时候入秦。我们发现了好几座墓,有印以“呈爰(郢锾)”或“两”字的泥板,当为楚的货币;但同墓中又出有泥半两钱,可知已采用嬴秦的钱币。在战国楚墓中,我们仅发现过铜的蚁鼻钱。就陶器而论,这些秦墓中出土方壶(钫)之类,也表示是荆楚到西汉的过渡期间。

▲ 战国楚墓的木俑

▲ 战国楚墓的木俑

▲ 长沙出土的战国式铜镜

▲ 长沙出土的战国式铜镜

▲ 长沙出土的战国竹简及西汉木简

▲ 长沙出土的战国竹简及西汉木简

三、西汉长沙王国的墓葬

汉高祖五年(公元前202年)封吴芮为长沙王。文帝时,无子国除。景帝二年(公元前155年)又封庶子刘发为长沙王,累代继承,直至王莽时始绝。长沙成了王国的都城后,更为繁盛起来了。近郊的西汉墓葬,一般而论,较之战国楚墓,规模更为伟大,殉葬品更为丰富。西汉墓穴上的土冢颇大。墓道常作阶级式的,近墓室处常稍放宽。普通墓穴,长约3-5公尺,宽约2.5-3.5公尺,较一般楚墓为大。但以有高冢的关系,墓穴深度反是较浅,通常仅三公尺左右。除了大墓仍用一薄层的白膏泥包围木椁之外,通常汉墓都没有白膏泥,因之它们的木椁都已朽腐,只在墓底中间遗留两道放置枕木用的槽沟,和墓穴边沿遗留着用以插立巨型木柱的方穴。

这次我们所掘的西汉墓葬,仅有两座大墓内木椁保存比较良好,但也只有平铺墓底的地板及其下的枕木保存较佳,椁盖早已腐朽无迹,四壁竖立着的木材也仅剩留近底处一端的残块而已。这两座木椁墓中较大的一座(第401号),是在杨家山北的徐家湾,大概是长沙王室的墓葬。土冢高出地面五公尺余,直径二十多公尺,墓道向北,墓穴深度离地面8.8公尺,底部是长达21公尺,宽度前半13.7公尺,后半11.1公尺。后半是主室,室中是一个长10.8公尺宽6.8公尺的木椁,放置木棺和重要的殉葬品。前半分做两室,贮藏陶器等。可惜这墓已被盗过好几次。可是仍剩余有一块重约250公分的金饼(等于汉代一斤),和二百余块铅锭子;此外有带灰褐色薄釉方格纹陶器、铜舖首、铜钟、陶灶、漆耳杯、漆盒、五铢钱等。漆器残片中有写上铭文“杨主家般”(盘)四字的,和毗邻的被盗掘过的长沙王后冢中所出的漆盘上“杨主家般今长沙王后家般”铭文的字体,完全相同,知道是属于同一家族。(长沙王后冢已被盗一空,出土物有些在湖南文管会。)这墓中又出一根木简,上有隶书“被绛函”三字(图七)。这是江南第一次发现的汉简。

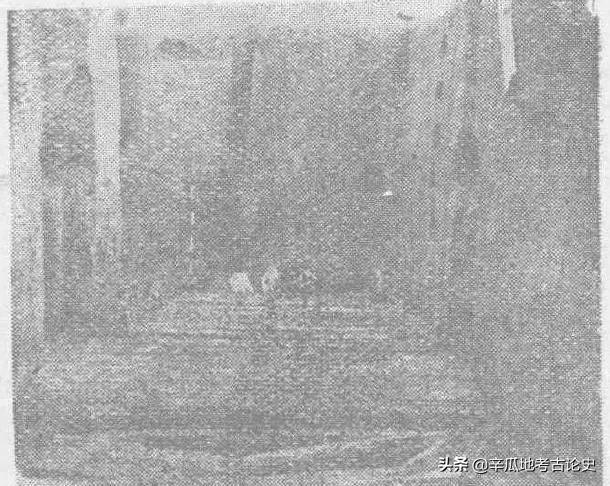

另一木椁大墓是在伍家岭(第203号墓)。这墓的主室也曾被盗掘过。墓穴长11公尺,宽4.4公尺,离现存地面约5公尺(图八)。原有土冢,已被削平。墓穴后半是主室,棺木已被毁坏。主室出土物有铜镜、铜博山炉、铜鼎及铜豆残片、漆案、漆耳杯、漆奁、陶罐、陶鼎、滑石壶、泥饼金等。有几个漆耳杯的底部刻划有一“贾”字,大概是墓主的姓氏。前室较主室为低,是作贮藏室使用的,幸而未经盗过。这前室里用木板分隔作南北两半。北半出了大批完整的陶器(图九)。这些陶器可分为两类:一类是带有灰褐色薄釉、印有方格纹的硬胎陶罐;一类是质地较软、外表面包以银箔(?)、上绘黑色花纹的陶壶、陶钫、陶鼎和陶灶。有几个陶罐口上加以木盖,罐旁又发现有木制封泥匣,匣上墨书“鱼鲊一斛”等字。这些是标识罐中所盛的东西,原来当缚在罐口,因为缚绳朽腐掉了下来。又有木车模型一件,木俑三十余件和马俑残件。南半有木车模型三件、木船模型一件、木俑三十余件、马俑残片数件等。这木船长达1.3公尺,上有船舱,舱房之前有十六把小木桨,分置两侧,船尾有一长桨。木车的模型,双辕长1.06公尺,车高连伞盖达0.7公尺。车轮有十六辐条,车厢两侧及前面围以栏杆,现在经过整理研究后,已依原来尺寸加以复原。这车可以和我们1950年在辉县所掘的战国木车做比较(见科学通报2卷3期250页)。这些古代交通工具的发现,对于我国物质文化的发展史,供给了最珍贵的材料。

▲ 长沙伍家岭西汉木椁墓(第203号)

▲ 长沙伍家岭西汉木椁墓(第203号)

▲ 伍家岭第203墓地下贮藏室中的陶器

▲ 伍家岭第203墓地下贮藏室中的陶器

其他的西汉墓中,也发现了许多的殉葬品。铜的五铢钱以外,还有泥五铢、泥半两钱及泥饼金,一发现便是一大堆。这时已是铁器全盛时代,长铁剑及铁刀,代替了铜短剑及铜戈矛。铁剑有时附有玉璏(剑柄上的卫手)、玉璲(昭文带),便是汉书匈奴传所谓“玉具剑”。玉器有玉璧、玉瑱及蝉形的玉琀。环壁以滑石制的居多,一个墓中时常发现几个石壁,花纹多作圈饰,是由穀文变化过来的。相邻各圈连以直线,形成了菱形空格的网纹。这时候的铜镜较战国式的镜子为厚;鼻钮多作半球形;镜背面除花纹外,常有铭文一道。最普通的铭辞是“内清以昭明,光象夫日月……”。铜制容器如壶、鼎、洗、镫、鍑(鍪)之类,也都有发现。其中一器有隶书铭文“时文仲铜鍪容二升重六斤二两黄能元年十月丙辰治”,知道这是公元前49年的制品。陶罐发现最多,其次为陶鼎、陶钫、陶壶、博山炉、瓦灶等。此外我们也曾发现铜印、滑石制容器、玛瑙珠子等。到了东汉时代,砖墓盛行,用有几何花纹的墓砖,砌成墓室,长沙东汉的砖墓也很多。但是在我们所做的四处中,仅清理了八座汉代砖墓,都已被盗掘过;其中有几座已是空无一物,其余几座也仅剩不多的几件殉葬品。陶器除容器之外,还有陶屋、陶豕圈及陶仓之类,有些是红色陶胎,外加绿色的釉彩。墓中出有蓝色半透明的玻璃佩管等。这些砖墓时常堆砌在战国或西汉的土冢中,墓底便在冢内原来地面上,有时压住了战国或西汉的墓穴。

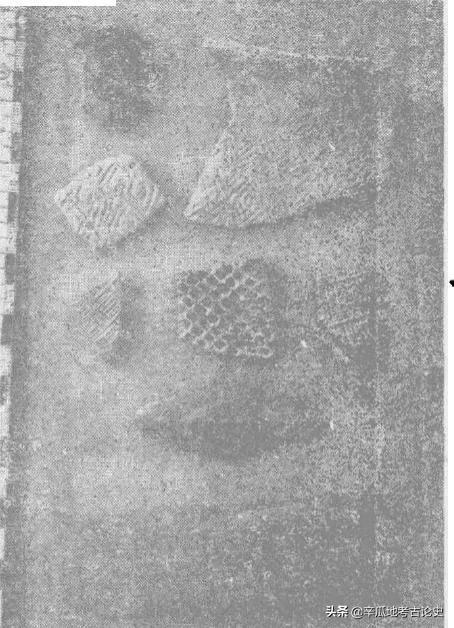

▲ 长沙所出土的新石器时代的陶片及石器

▲ 长沙所出土的新石器时代的陶片及石器

四、长沙的史前遗存

我们在杨家山北的五里牌发掘战国的楚墓时,注意到墓穴中填土是夹杂石器和陶片的灰土,大概是附近的史前遗址中移来填塞的。我们便将这些陶片和石器检出来,并且在附近找寻史前遗址;结果虽是未曾找到,但是我们确信这墓的附近必定有一个史前遗址,可能是已被破坏无余了。关于湖南的史前文化,我们所知道的几等于零。我们初到长沙时,曾在湖南文管会看到几件由澧县送来的新石器(有孔石斧及小石锛),听说是当地离城十里的铁坑出土的。又看到一件小石锛,听说是长沙近郊的汉墓中出土的,可能也出于填土中,似乎不会是汉时殉葬品。这次五里牌出土的陶片和石器(图十)数量虽不多,但陶片颇具特征。最可注意的是一种硬陶,作青灰色,表面压印有回字格纹、编织纹等。也有夹砂的粗陶,有鬲腿和鼎腿。石器是小石斧和菱形的箭镞。这些遗物,和江西樟树镇的新石器遗址所出的,最为相近(见科学通报1卷7期477-484页)。江浙一带的史前晚期几何纹陶(所谓“吴越文化”)、福建武平及福州横屿、广东的海丰陆丰及香港附近等的史前文化中几何纹陶片,也是属于这一系统的。由于这次的发现,使我们对于长沙古文化的了解,由战国时代更上推到史前的新石器时代了。我们这次长沙的发掘,是江南第一次规模较大的正式考古发掘。虽仅工作了三个多月,但对于长沙的古代物质文化,增加了不少的新材料,使我们对之有更深的了解。发掘团的工作人数虽不少,但是配合长沙的建设工作,有时仍感觉到力量单薄,不够应付。这使我们深感到考古事业在人民自己的国家里,在人民政府的爱护和关怀下,是有无限发展的光明前途。同时也感觉到我们自己的责任的重大,要用十二分的努力,才能负得起人民所交给我们的任务。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000