邓振华:粟黍的起源与早期传播

粟(Setaria italica)和黍(Panicum miliaceum)在古代社会经济研究中的重要性:二者曾是我国北方最为重要的粮食作物,并在整个欧亚大陆及周边地区广泛传播,梳理粟黍起源与早期传播的考古学证据,不但有助于认识我国北方地区早期农业社会的形成和扩张过程,还有助于理解中国与世界其他区域的早期交流状况。随着粟、黍相关植物遗存鉴定标准的建立和完善,目前已经能够根据种子和植硅体的形态特征,较为明确地鉴定出考古遗址出土的此类遗存,淀粉粒由于鉴定精度的问题,所能提供的信息量则相对有限。此外,粟黍均为C4类植物,其碳同位素比值与自然环境中占主体的C3类植物有明显差异,因此,对人和动物骨骼的碳稳定同位素分析,成为研究粟黍在人类食谱中地位的重要手段。

图 1 粟作农业起源研究的常用指标和方法

图 1 粟作农业起源研究的常用指标和方法

一、粟黍的起源与初步扩张

国内目前最早的植物资源利用证据,主要来自一些旧石器时代晚期石器的淀粉粒残留物分析,其年代最早可达距今2-3万年,如水洞沟、柿子滩等遗址的此类研究,发现了黍亚科、小麦族、块茎类和坚果类等的淀粉粒。研究者大都据此认为在旧石器时代晚期,先民已经开始收割和加工野生植物资源,特别是禾草类植物,并将其看做是农业起源的前奏。不过粟黍利用更为明确的证据,到了新石器早期才零星出现,新石器中期则明显增多,相关遗址覆盖了黄河中下游至西辽河流域之间的广阔范围,并可大体分为华北北部至西辽河流域、中原、海岱和渭河流域等四个证据较为集中的区域。

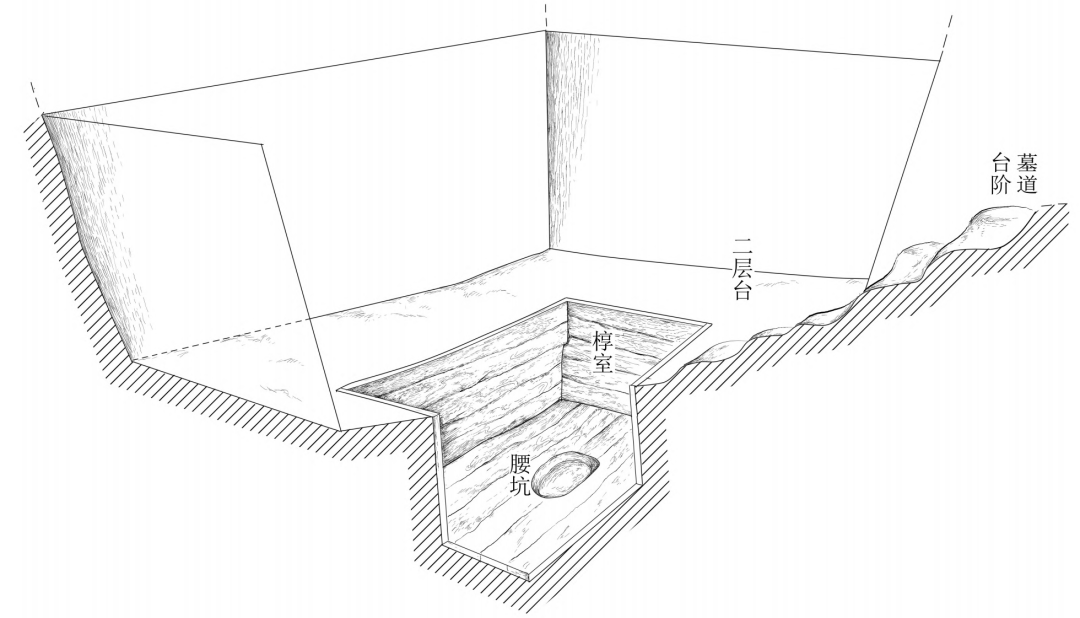

图 2 新石器早中期粟作农业起源相关遗址分布图

图 2 新石器早中期粟作农业起源相关遗址分布图

1 华北北部至西辽河流域

华北北部地区,新石器早中期的大植物遗存证据仅北京东胡林遗址一处。2001-2006年的系统采样发现了粟14粒,黍1粒,因为数量有限,均未进行直接测年,但与部分粟粒同一单位的黄檗树种子测年结果为10192-9766 cal. BP,可以作为其直接年代的参考。与之大致同时的徐水南庄头遗址,两只狗的δ13C值表现出一定比例的C4食物贡献,与同出的野生动物差别明显,且两样本的直接测年结果均在距今万年前后,或为目前最早的使用粟黍作物喂养家畜的证据。西辽河流域的已有证据相对较多,兴隆洼文化时期的多处遗址发表了大植物遗存分析数据,但仍以兴隆沟遗址第一地点最具代表性,共出土985粒黍和41粒粟,其中黍粒直接测年结果约为距今7600年。该遗址与兴隆洼、白音长汗遗址还开展过稳定同位素分析,结果均表明先民食物结构已具有明显的C4特征,粟黍不但已作为人的主粮,还部分地被用于狗,甚至猪的喂养。此外,近年来内蒙古东南部至河北北部这一区域内多处遗址发现了距今8500-7000年的遗存,被命名为“裕民文化”。据报道,已发掘的遗址大都出土了碳化粟黍,人骨的稳定同位素结果也表现出不同程度对C4类植物的利用。未来这些遗址相关研究成果的系统发表,将缩短与东胡林、南庄头等证据之间的空白,有助于对整个华北北部至西辽河流域粟黍农业起源的认识。

2 中原地区

中原地区新石器早期的新密李家沟、许昌灵井等遗址,目前并未发现利用或驯化粟黍的线索,比较明确的证据出现于新石器中期的磁山、裴李岗文化遗址中。在武安磁山遗址1970年代的发掘过程中,曾发现大量仍存有灰化谷物的大型窖穴,研究者近年对此类遗存的植硅体分析结果表明,当时利用的农作物中黍占绝对多数,粟出现相对较晚,且所占比重很低(0.4-2.8%)。根据已发现的窖穴数量,其储量相当可观,据此推测当时的农业生产规模应当已经很大。裴李岗文化的遗址中,系统发表的大植物遗存证据主要来自郑州朱寨遗址,不同研究者的采样分析都发现了粟、黍、稻等作物遗存,以及山核桃、酸枣等野生果实和块茎类。此外,零星的证据还见于裴李岗遗址2018-2019年发掘的浮选结果、其他遗址极少量的调查采样,以及新郑唐户遗址的植硅体分析,各遗址的植物遗存保存状况虽有差异,但结果整体上较为一致。同时,不同研究者还对多处裴李岗文化遗址出土的磨盘和磨棒,进行过淀粉粒残留物分析,结果较为一致地表现出粟黍类植物的淀粉粒所占比重低于坚果类的现象,研究者大多据此认为这一时期的生业经济中野生植物资源的地位仍相当重要。比较遗憾的是,目前裴李岗文化的各处遗址尚未开展过人骨的稳定同位素分析,缺乏粟黍在先民食物结构中所占比重最为直接的证据。

图 3 磁山遗址窖穴和腐烂的粮食堆积

图 3 磁山遗址窖穴和腐烂的粮食堆积

3海岱地区

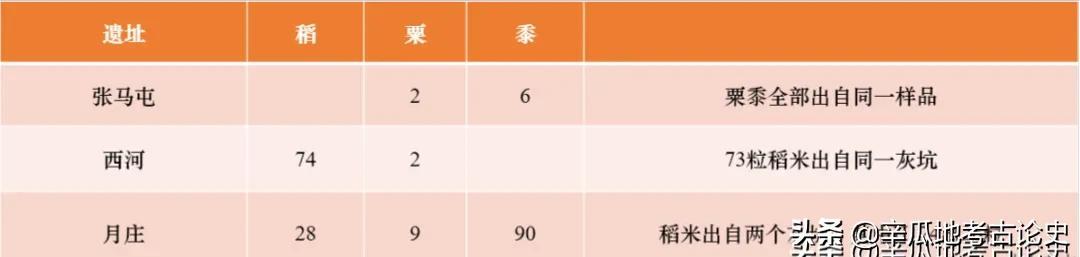

海岱地区的新石器早期遗存仅见于扁扁洞遗址,但该遗址9800-9500 cal. BP的新石器早期堆积中并未发现农作物,少量的粟黍发现于7400-6900 cal. BP的后李、北辛文化过渡阶段地层中。后李文化时期的张马屯、西河、月庄等遗址都发现有一定量的农作物遗存。张马屯遗址年代相对较早,浮选获得碳化植物种子等1286个,包括2粒粟,6粒黍,同一单位的葡萄属种子测年结果为9002-8724 cal. BP,是目前东胡林外最早的粟黍遗存。西河遗址2008年发掘采样中发现了74粒稻米和2粒粟,同时还有零星的野生果实类遗存,稻米的直接测年结果集中于7850-8000 cal. BP。月庄遗址出土的农作物则包括稻、粟、黍三种,其中黍数量最多,亦发现少量的橡子果肉和果壳残块,稻米的直接测年结果为8010-7706 cal. BP,黍为7832-7666 cal. BP。此外,后李、小荆山和月庄遗址还开展过人骨和动物骨骼的碳氮稳定同位素分析。后李遗址有2例人骨的δ13C值分别为-16.6‰和-16.7‰,表明C4食物在其食谱中有一定的贡献;同时期的 2个犬科动物食谱也表现出少量的C4食物贡献。小荆山遗址的人骨δ13C值集中在-17.4至-18.2‰,C4食物的贡献较少。月庄遗址4个猪的样本中3个的食谱表现出C3食物占绝对优势,或许有极少量C4食物贡献的特征,但另一个样本的δ13C值为-10.6‰,表明当时可能存在少量的使用粟黍人工喂养猪的可能性。

图 4 后李文化各遗址出土农作物统计表

图 4 后李文化各遗址出土农作物统计表

4渭河流域

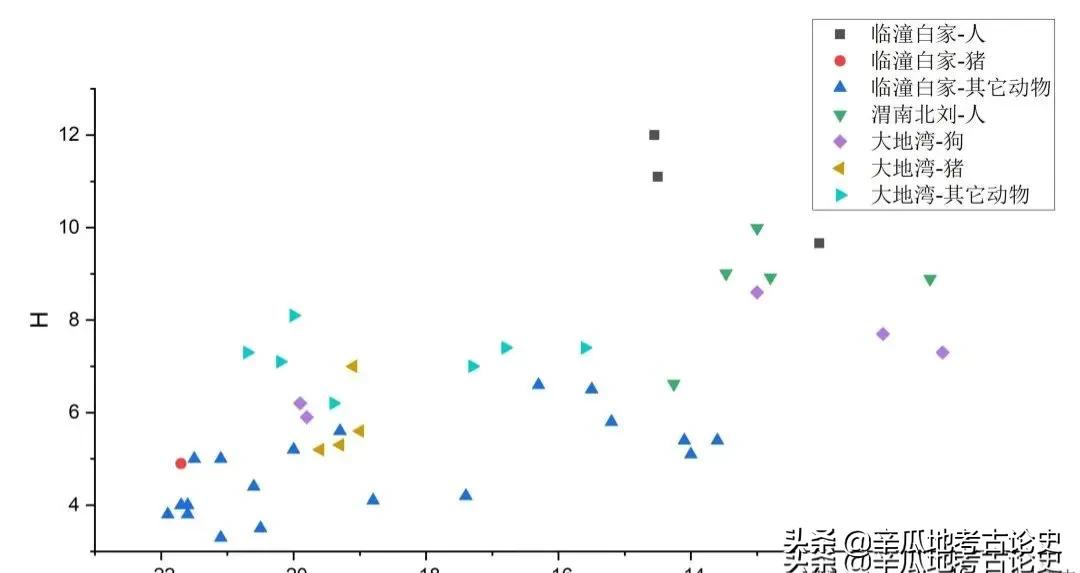

渭河流域本时期为老官台文化分布区域,其研究进展更为零星,相关研究均以稳定同位素为主,植物遗存的分析较缺乏。渭南北刘和临潼白家村遗址人骨的δ13C值均表现出较高的C4类食物贡献,但整体水平略低于同时期的兴隆洼文化诸遗址和本地庙底沟类型时期的分析结果。秦安大地湾遗址的发掘过程中曾采集了不同时期的农作物遗存,但数据整体较为零星,其中大地湾一期仅发现8粒黍,仰韶早期则发现了900余粒黍和10粒粟,至仰韶晚期作物组合明显不同,出土粟有700余粒,而黍仅5粒。本遗址大地湾一期还有3例狗的样品碳稳定同位素表现出以C4类食物为主的特征,说明已经存在用粟黍类喂养狗的行为,相比之下,仰韶早期和晚期人骨与动物骨骼碳稳定同位素反映出粟黍农业和动物驯养进一步强化的趋势。

图 5 白家、北刘与大地湾新石器中期人骨及动物骨骼稳定同位素分析结果

图 5 白家、北刘与大地湾新石器中期人骨及动物骨骼稳定同位素分析结果

5小结

我国北方地区禾草类植物的利用可追溯到旧石器时代晚期,但较明确的粟黍利用证据则晚至距今1万年前后出现在华北北部地区,此时的粟黍已初具驯化特征,可能成为先民食物的重要组成部分,部分还被用于喂养家养动物。距今9500-8000年的证据十分缺乏,近年来裕民文化早期阶段相关遗存的发现一定程度上能够缩短这一空白。距今8000-7000年的新石器时代中期,粟黍农业的证据显著增加,空间范围覆盖了黄河中下游至西辽河流域的广阔区域,作物结构基本表现出以黍为主,粟为次的特征。可以认为距今1万多年至8500年前后的近两千年是粟黍农业早期发展和初步建立的阶段,其后北方地区迎来了第一波比较明显的人口增长,促成了新石器时代中期几个考古学文化区的形成,无论各地先民的食物结构中农作物是否已经占有绝对优势,这一变化无疑与农业经济的发展有着密切的联系。在此之后,仰韶早中期遗址数量和分布范围的迅速扩张,便是这一新石器时代中期已经大体框定的区域内部和临近地区不断被“农业化”的结果。仰韶文化时期北方粟黍农业的一个重要变化是,前一阶段以黍为主的作物结构转变为粟占有绝对优势,黍居于辅助地位的模式。从零星的线索来看,这一转变节点应大致在距今6500-6000年前后,部分区域或许会再早一些。此后,在以粟为主的农业体系支撑下,中国北方开启了仰韶中晚期及以后的的人口扩张和社会复杂化进程。

二、粟黍在中国南方与东南亚地区的传播

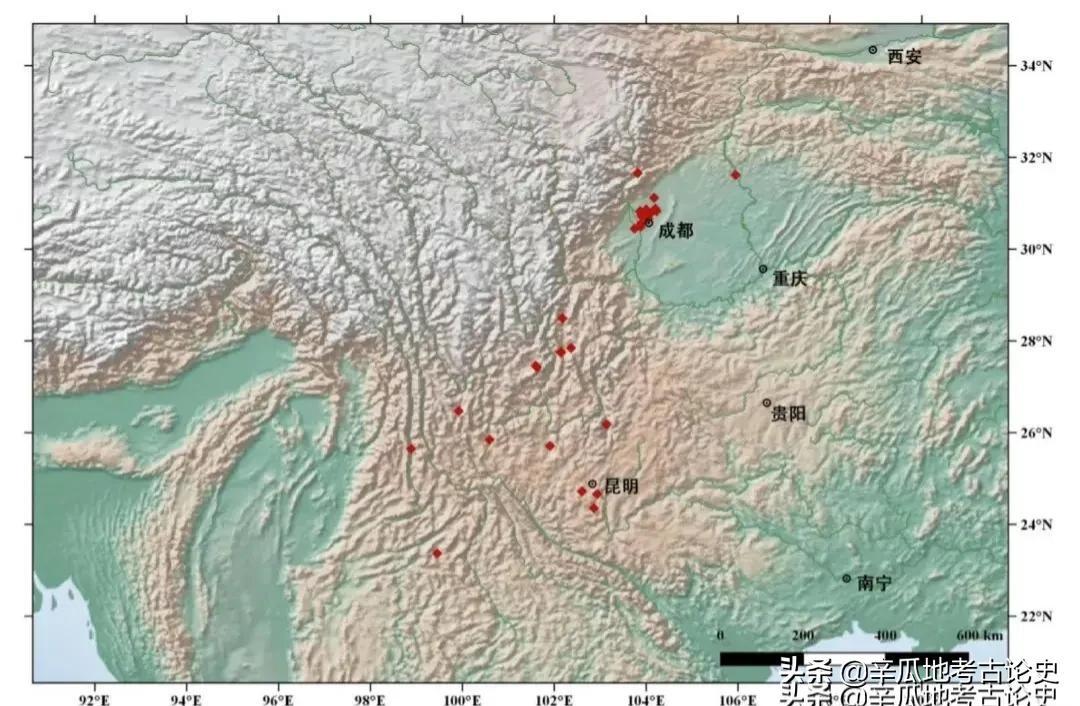

1在西南地区的传播

仰韶中期至马家窑文化时期,甘青地区的农业社会持续发展并向南扩张,开始影响到川西北地区,进而继续南下至四川盆地、横断山区、云南和青藏高原南部等诸多区域,开启了西南地区的新石器化和农业化进程。根据川西北地区的考古调查和发掘成果,这一人群扩张过程在庙底沟类型偏晚阶段就已经开始,当地发现了数处以茂县波西遗址下层为代表的遗址。不过,目前最早的农作物遗存材料来自营盘山遗址,大植物遗存的分析结果显示其农作物包括粟、黍两种,表现出典型的旱作农业特征,猪骨的碳稳定同位素也表现出较典型的C4特征,说明当时还存在以粟黍喂养家猪的行为 。这一南向的人群扩张,约在距今约5000年前后已经到达川西南和滇西地区。川西南地区目前较系统的植物考古材料来自盐源皈家堡遗址,大植物遗存与植硅体分析均发现稻粟黍三种农作物,滇西地区目前最早的农作物遗存则见于白羊村遗址,早晚两期样品中均发现稻粟黍,但早期以稻为主,晚期粟占优势。

图 6 四川与云南新石器至青铜时代大植物遗存数据遗址点分布图

图 6 四川与云南新石器至青铜时代大植物遗存数据遗址点分布图

除沿横断山区的南北向流动之外,西南地区农业人群的扩散还存在两条支线,一条向东南进入成都平原,一条向西南影响到青藏高原南部,时间约在距今5000年前后。需要指出的是,自甘青地区沿横断山区南下、同时向两侧区域延伸的人群迁徙和农业扩散比较迅速,传播的农作物不但有粟黍,而且同时有稻。由于自然条件多样,不同小区域乃至遗址的作物结构存在着明显的差异,成都平原地区至少从宝墩文化开始就形成了以稻作为主,粟黍为辅的农业结构,与其他两个区域存在明显差别。

2在长江中下游及其以南地区的传播

粟黍最初向长江中游地区的传播,与北方地区新石器中期的扩张直接相关。汉水上游地区很可能在老官台文化时期已经出现粟黍农业,只是当地目前缺乏针对性的研究,汉水中游地区大张庄遗址的植硅体分析结果表明,当地至少在距今7000年前后已经同时存在稻和黍两种农作物。此后,当地仰韶早期至中晚期的多处遗址,都发现了稻粟黍混作农业的明确证据。从边畈类型遗存的发现来看,这一南向的影响很可能在较早阶段已经触及汉东地区,只是目前同样缺少直接的植物考古材料。两湖地区目前最早的粟来自澧县城头山遗址,其年代将近距今6000年,据此反推粟在北部地区出现的时间不会太晚。此后的油子岭、屈家岭、石家河文化时期,本区域普遍发现稻和粟两种农作物,混作农业模式非常普遍。与之类似的是,皖北地区的蚌埠双墩遗址植硅体分析,也发现极少量距今约7000年的黍,此后这一地区与海岱地区保存了密切的文化联系,农业经济形态也表现出混作特征。只是其南向的影响,因为相关研究的缺失,目前并不明朗。粟黍的继续南传,很可能是经江西地区分别到达东南沿海和华南地区的。只是当前江西已有的研究十分有限,抚河流域的锅底山遗址少量距今4800年粟的发现,表明这一地区作为粟黍南传中转的可能性很高,更为明确的证据有待今后在更早期遗址的系统采样和分析结果。

图 7 江西宜黄锅底山遗址出土主要植物遗存

图 7 江西宜黄锅底山遗址出土主要植物遗存

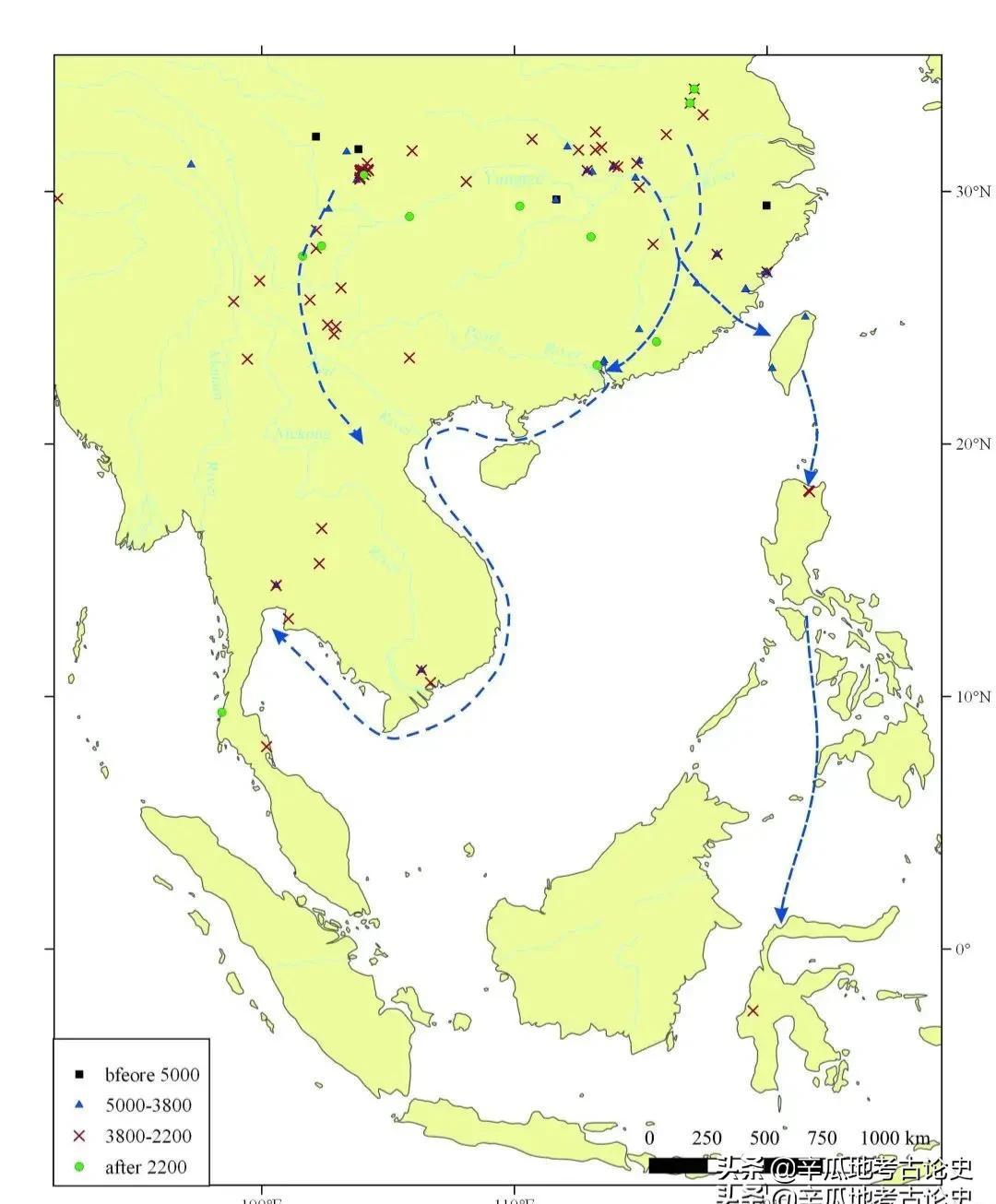

岭南地区在距今5000年前后开始,经东北部的连平—赣南通道与江西乃至长江下游地区产生了明确的交流和联系,其农业化进程也是这一时期开始的。只是前有研究因缺乏系统的植物考古材料,通常认为当地的早期农业是单纯的稻作,从近年广州甘草岭、陂头岭、和平老院等遗址的新发现来看,稻作为主之外,也同样存在对粟的少量利用。福建地区近年的新进展则相对较多,南山、昙石山、白头山、黄瓜山等遗址都发现了稻与粟或黍共存的证据,这一模式的形成时间同样为距今5000年前后。此外,浙南山地地区新石器晚期的作物结构也同样是稻粟黍混作的,鉴于整个长江下游平原地区始终保持单纯稻作的现象,这一地区粟黍的出现也应当置于新石器晚期闽浙赣交界地带密切的文化交流和互动背景下考察。同时,稻粟黍这一作物组合到达福建沿海之后,还进一步跨过海峡,在距今4800年前后传播到了台湾地区。台南的南关里东遗址出土了大量的稻粟黍遗存,台北植物园遗址的新发现与此相似,只是未发现黍。总之,长江中下游及其以南地区传统上被认为是单一的稻作农业区,但近年的植物考古研究成果表明粟黍亦在该区域得到了广泛传播,南北方农作物交流的范围和程度远超以往认识,而且粟黍在农业结构中所占比重在之后的商周时期很可能发生了明显的上升。

3在东南亚地区的早期传播

东南亚与华南地区毗邻,其农业化乃至新石器化进程与华南不同区域人口和技术的传入关系密切。之前的观点认为在这一过程中得以传播的农作物只是单纯的水稻,但近年来的植物考古研究也发现了粟黍参与这一交流过程的证据。大陆东南亚地区,目前最早的植物考古材料来自泰国的考旺巴赞山谷,发现的农作物有稻、粟、黍和薏米四种,其中粟数量最多,且4414-4155 cal. BP。该地区其他几处做过系统浮选的遗址中大多发现有粟,其早期农业结构中可能普遍存在粟黍类作物的利用,只是限于零星的材料,具体情况不是十分明晰。岛屿东南亚地区的相关研究更为有限,但近年在吕宋岛北部Nagsabaran遗址铁器时代早期的地层中发现有5粒粟,年代约为距今1900年,晚于当地稻作出现时间。粟是否在更早阶段的农业传入之初就与稻一同出现在这一地区,目前尚不清楚。目前整个东南亚地区,从有限的材料中可以看到早期农业并非单纯的稻作,粟也是当地非常重要的一种农作物。根据我国南方各地及东南亚地区农业出现的时间,农业传入东南亚大陆的路线,除过去研究大多强调的自云南、广西沿河谷地带而下的陆上路线外,很可能还存在一条起自珠江三角洲的沿海路线。

图 8 农业在华南和东南亚地区的早期传播路线示意图

图 8 农业在华南和东南亚地区的早期传播路线示意图

三、跨欧亚大陆的早期交流与粟黍的西传

新石器时代晚期粟黍的西传与麦类作物的东传作为跨欧亚大陆早期交流的重要证据 ,使得这一问题受到研究者的普遍关注,各区域针对性的研究也较多,因此已大体能够勾勒出其西传的过程。距今5000年前后,甘青地区史前农业人群已经向西扩张至河西走廊西端,自此继续向西进入新疆的过程,目前并不清楚。除古墓沟和小河墓地植物遗存的年代上限在4000 cal. BP前后之外,明确早于4000 cal. BP的材料仅见于吉木乃通天洞遗址,粟黍在当地出现的时间当不晚于距今4400年。邻近的哈萨克斯坦东部,多处遗址亦发现有大麦、小麦与黍或者粟黍共出的证据,年代与通天洞相当或更晚。该区域部分遗址还进行了牛、羊的稳定同位素分析,结果表明粟黍在当地出现的时间可早至4700 cal. BP,且被用于喂养牛羊(当为茎叶和壳等加工副产品)。

图 9 新疆吉木乃通天洞遗址

图 9 新疆吉木乃通天洞遗址

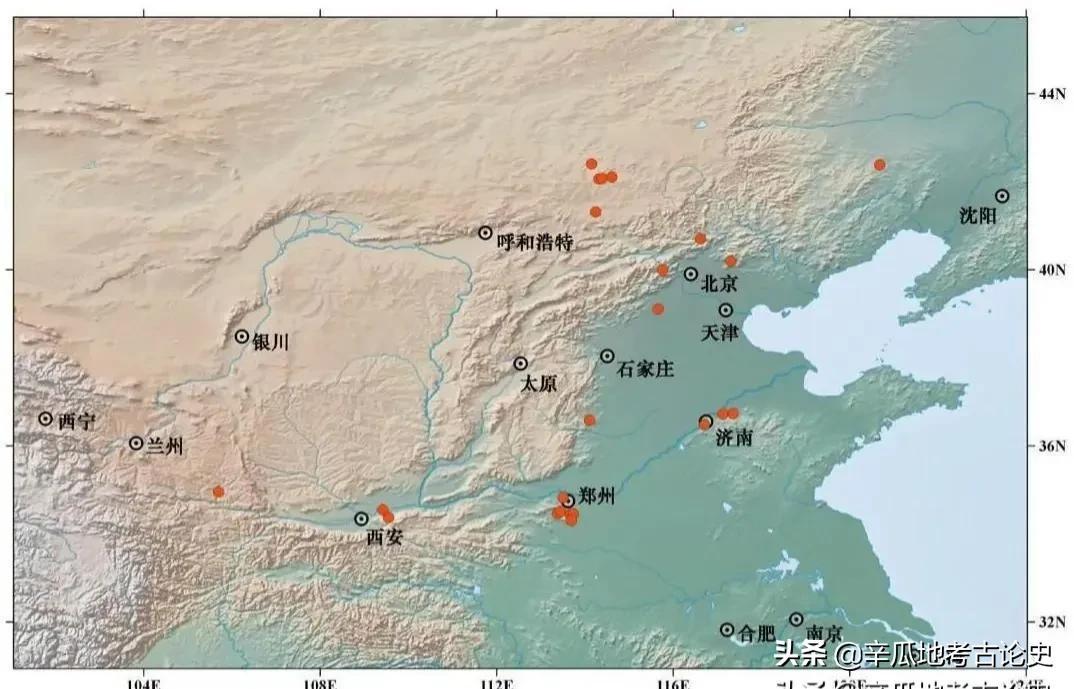

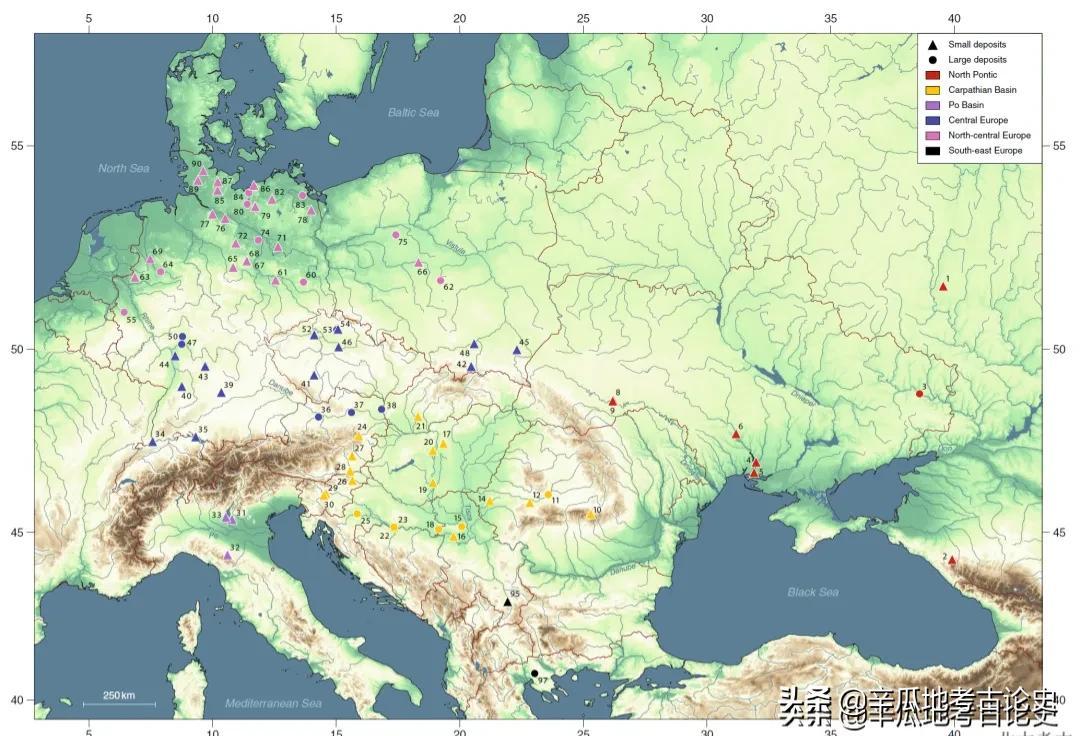

前述遗址均分布于所谓“内亚山地廊道”的东北端,这一廊道在早期东西方交流过程中扮演着非常重要的角色。在另一端的阿富汗境内,Shortughai 遗址也发现有4000年前后的大麦、小麦和黍共存的证据。此外,克什米尔地区的Pethpuran Teng遗址4500 cal. BP大麦、小麦与黍共存的证据以及印度的一些发现表明,喜马拉雅山南麓东西向的早期传播路线亦可能存在。沿上述山地地区向西,土库曼斯坦的Adji Kui 1号遗址发现了4225-3905 cal. BP的黍和大麦、小麦,里海南岸Ghal e-Ben遗址出土黍的直接测年结果为4090-3900 cal. BP,基本可以代表黍在当地出现的最早时间。对于黍在高加索地区和欧洲的传播,综合两项大型直接测年研究的结果,其在高加索地区出现的时间可能在3700-3500 cal. BP,之后在3460-3360 cal. BP向西到达喀尔巴阡盆地(Carpathian Basin),并很快在3440-3280 cal. BP到达欧洲中部(德国和波兰南部以及捷克等地),此后从这一地区向欧洲中北部的传播可能有过近100年的延迟,具体原因尚不清楚,但根据已有的数据基本可以肯定黍在欧洲中北部(主要为德国和波兰北部)出现的时间约在3210-3090 cal. BP。此外,黍在欧洲东南部地区出现的时间也较早,约为3790-3220 cal. BP,很可能是由这一地区向西传播到意大利的波河盆地(Po Basin),时间大约为3520-3360 cal. BP。不过这两个区域已有的数据量都很少,更为细致的传播过程还有待更多数据的支持。根据目前的线索,在黑海北岸的路线之外,可能存在另一条从西亚经黑海南岸到欧洲东南部的传播路线。尽管分布广泛,但欧洲不同地区对黍的利用程度整体上并不高,各地遗址的碳稳定同位素研究表明黍在当地人群食谱中的占比不高。

图 10 黍在欧洲的传播相关遗址分布

图 10 黍在欧洲的传播相关遗址分布

最后,关于跨欧亚大陆的早期作物传播,研究者还曾提出过一条从蒙古至乌克兰的草原之路,但从目前的植物考古和稳定同位素分析结果来看,粟黍通过这一路线西传的可能性应当很小。

四、粟黍在东北亚地区的传播

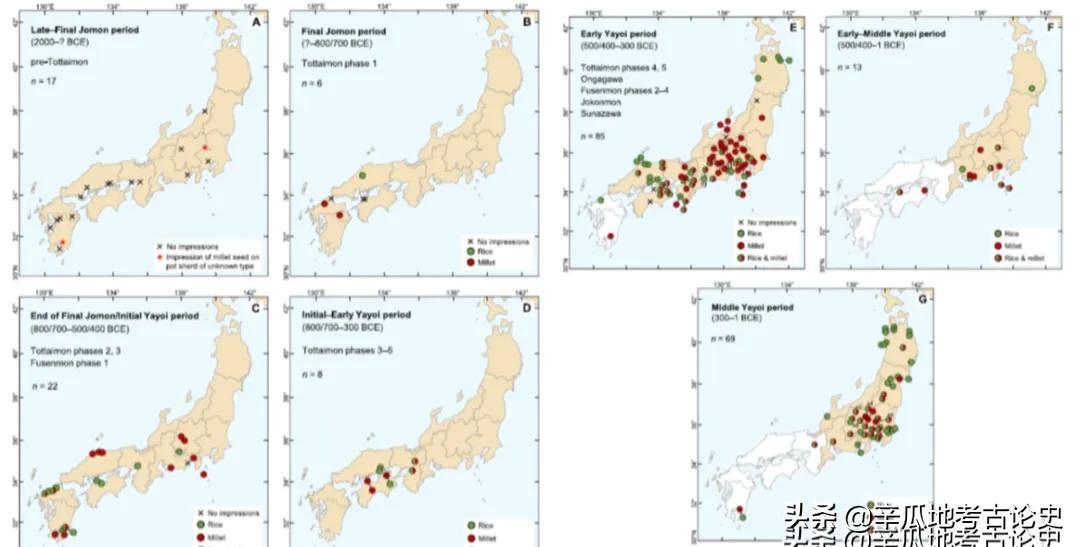

前面已经提到,西辽河流域在在兴隆洼文化时期已经明确出现粟黍的种植利用,而且在当时食物结构中所占比重较高。根据沈阳新乐遗址的零星材料和黍的直接测年,距今7000年前后,下辽河流域自这一阶段开始应当也已经农业化了,辽东半岛明确出现粟黍的时间则不晚于距今6500年。此后粟黍大致沿两个方向分别向北到达俄罗斯远东地区,向南到达朝鲜半岛。俄罗斯远东地区的粟黍遗存主要集中在其滨海边疆区的南部。该地区最早的粟黍证据来自Krounovka 1遗址,根据同单位的木炭测年数据,其年代约距今5500年。当地黍目前最早的直接测年结果来自Gvozdevo 4遗址,为4821-4529 cal. BP,粟最早的测年则来自Rettikhovka-Geologicheskaya,为4406-4014 cal. BP。大体与粟黍传入俄罗斯滨海边疆区同时或稍早,朝鲜半岛地区在栉纹陶文化中期也出现了明确的粟黍证据。这一时期浮选发现的粟、黍,及部分陶器上存有的粟黍印痕,分布范围涵盖了韩国的大部分区域,结合直接测年数据,可以确认粟黍大致在距今5500年前后已经传播到朝鲜半岛南部。不过,这一阶段的农业传播,并未造成上述地区原有生业经济的本质性变革,滨海边疆区渔猎采集的传统一直得到延续,只是因粟黍的传入而形成了农业与渔猎采集的混合经济。朝鲜半岛南部同样形成了类似的混合经济,直到3300 cal. BP水稻传入后,农业才逐渐占据主导地位,但相比于稻作,粟黍的贡献则很有限,只是在部分区域成为主要粮食作物。此后,粟黍与水稻一起大约在2800 cal. BP前后,从朝鲜半岛向南传入到日本九州的北部,并随着弥生文化的扩张,传播到日本的大部分区域。在菜畑、北白川追分町、龙崎A等遗址均发现早期粟黍的证据。在以往的研究中,水稻种植通常被认为是弥生时代的核心特征之一,粟黍很少被专门论及。但近期一些研究对已有材料的梳理显示,很可能在九州北部地区的弥生早期、中央高地和关东地区的弥生早期和前期,粟黍特别是粟在当地农业经济中的地位或许并不像之前所认识的那样微不足道。

图 11 日本绳纹晚期至弥生中期陶器发现稻与粟黍印痕的遗址分布图

图 11 日本绳纹晚期至弥生中期陶器发现稻与粟黍印痕的遗址分布图

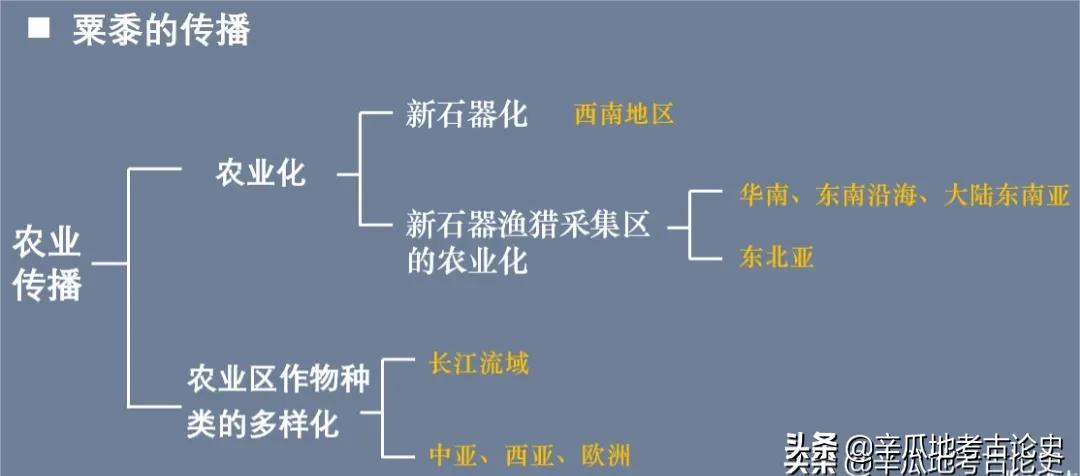

五、结语

粟黍在中国北方的起源时间可以追溯到距今10000年前后,但由于距今8500年之前的材料和线索整体缺乏,无论是粟黍的驯化时间还是地点,目前都是不明确的。距今8000年之后,以粟黍农业为基础,中国北方地区出现了新石器时代第一次人口爆发,形成了老官台、磁山-裴李岗、后李和兴隆洼等考古学文化区。此后的仰韶文化时期,人口规模和分布范围进一步扩张,黄河流域和北部的辽河流域都已被纳入粟黍农业区的范围,这一农业扩张过程在社会层面的表现便是庙底沟时代“早期中国文化圈”的形成。粟黍的后续传播过程,总结起来可分为两大类:其一是促成传入地的农业化,其二是为原本已经农业化的区域提供了新的物种资源。前者包括我国西南、华南和东南以及东南亚、东北亚等地;后者则包括长江中游、长江下游的部分地区、西亚以及欧洲。至于促成传入地的农业化,又可再分为两种不同的情况:一种是传入地本身不具备任何新石器相关的技术,农业传播其实是整个新石器技术套的传入,这种实际上是以大量移民输入实现的,例如西南地区。另一种则是当地长期生活着能够制作陶器、磨制石器的人群,虽然主要依赖渔猎采集,但是定居已普遍存在,聚落密度和人口规模也不低,例如我国华南和东南、东南亚、东北亚各地。目前的研究通常认为此类传播也伴随着大量的人群迁徙,甚至最终造成了迁入地人群结构的彻底变化,这就必然存在与原本的渔猎采集人群之间的竞争甚或冲突。

图 12 粟黍的传播过程小结

图 12 粟黍的传播过程小结

最后,需要说明的是,不同区域对粟黍的选择是有倾向性的。从进入中亚地区开始,黍便独自继续向西传播,粟则是在更晚阶段再次传入的;其他几个区域的传播基本上都是粟黍或粟黍稻同步。可以看到,除我国北方地区外,大部分区域接受粟黍,主要还是作为一种补充作物,利用规模不大,在我国华南、东南、东南亚地区乃至朝鲜半岛和日本的农业化的过程中,粟黍农业在当地生业经济、社会变革方面的影响局限。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000